Problems and Innovations

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

June 18 Newsletter

ESSEX EGYPTOLOGY GROUP Newsletter 114 June/July 2018 DATES FOR YOUR DIARY 3rd June The Tomb of Tatia at Saqqara: Vincent Oeters 1st July Papyrus Berlin P10480-82: a Middle Kingdom mortuary ritual reflected in writing: Dr Ilona Regulski 5th August Flies, lions and oysters: military awards or tea for two: Taneash Sidpura Annual General Meeting 2nd September Egypt’s Origins: the view from Mesopotamia and Iran: Dr Paul Collins This month we welcome back Vincent Oeters from Holland. During the 2009 field season of the joint mission of the Rijksmuseum van Oudheden (National Museum of Antiquities) at Leiden, the Netherlands and Leiden University (Faculty of Humanities, Department of Egyptology) a small Ramesside tomb-chapel was unearthed in the New Kingdom necropolis at Saqqara (1550-1070 BC), south of the causeway of Unas. The tomb-chapel belonged to a man named Tatia, Priest of the front of Ptah and Chief of the Goldsmiths. By studying the reliefs as well as the architecture and by comparing the tomb with other Ramesside tombs at Saqqara and elsewhere, an attempt was made to establish a more precise dating of the monument. Recent research has resulted in new insights on Tatia and his career, signs of private devotion and familial relationships. It appears Tatia was a relative of two other well-known New Kingdom officials, one whose important tomb was also built at Saqqara, the other a vizier and 'High Priest of Amun' in Thebes. In July we welcome, Ilona Regulski, the curator responsible for the papyrus collection and other inscribed material in the collection at the British Museum. -

AND8002/D Eclinps™, Eclinps Lite™, Eclinps Plus™, Eclinps MAX™, and Gigacomm™ Marking and Ordering Information Guide

查询AND8003-D供应商 捷多邦,专业PCB打样工厂,24小时加急出货 AND8002/D ECLinPS,ECLinPSLite, ECLinPSPlus, ECLinPSMAX,and GigaCommMarkingand OrderingInformationGuide http://onsemi.com APPLICATION NOTE Prepared by: Paul Shockman ON Semiconductor HFPD Applications Engineer Introduction This application note describes the device markings and This application note also includes the following ordering information for the following ON Semiconductor appendices: families (refer to the respective family data book for family • Appendix 1: ECLinPS Device Order Number and information): Marking tables. • ECLinPS • Appendix 2: ECLinPS Lite Device Order Number and • ECLinPS Lite Marking tables. • ECLinPS Plus • Appendix 3: ECLinPS Plus Device Order Number and • ECLinPS MAX Marking tables. • GigaComm • Appendix 4: ECLinPS MAX Device Order Number Note that data sheet information takes precedence over and Marking Tables. this application note if there are any differences. • Appendix 5: GigaComm Device Order Number and Marking tables. Application Note Information This application note is divided into the following sections: • Section 1: Data Sheet Marking Diagrams − The diagrams provide identification, traceability, date, and packaging information. • Section 2: Data Sheet Ordering Information Tables − The tables list the device order numbers for every available device configuration. Semiconductor Components Industries, LLC, 2005 1 Publication Order Number: April, 2005 − Rev. 6 AND8002/D AND8002/D SECTION 1: Data Sheet Marking Diagrams Device Marking Examples • Code 1. Circuit Identification Code The marking format is dependent upon the device • Code 2. Temperature Compensation Code package, and larger device packages allow the inclusion of • Code 3. Family Identification Code more information on the face of the device. On the larger • packages where marking space permits, the Pb Free Code 4. -

119 Original Article the GOLDEN SHRINES of TUTANKHAMUN

id9070281 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com Egyptian Journal of Archaeological and Restoration Studies "EJARS" An International peer-reviewed journal published bi-annually Volume 2, Issue 2, December - 2012: pp: 119-130 www. ejars.sohag-univ.edu.eg Original article THE GOLDEN SHRINES OF TUTANKHAMUN AND THEIR INTENDED BURIAL PLACE Soliman, R. Lecturer, Tourism guidance dept., Faculty of Archaeology & Tourism guidance, Misr Univ. for Sciences & Technology, 6th October city, Egypt E-mail: [email protected] Received 3/5/2012 Accepted 12/10/2012 Abstract The most famous tomb at the Valley of the Kings, KV 62 housed so far the most intact discovery of royal funerary treasures belonging to the eighteenth dynasty boy-king Tutankhamun. The tomb has a simple architectural plan clearly prepared for a non- royal burial. However, the hastily death of Tutankhamun at a young age caused his interment in such unusually small tomb. The treasures discovered were immense in number, art finesse and especially in the amount of gold used. Of these treasures the largest shrine of four shrines laid in the burial chamber needed to be dismantled and reassembled in the tomb because of its immense size. Clearly the black marks on this shrine helped in the assembly and especially the orientation in relation to the burial chamber. These marks are totally incorrect and prove that Tutankhamun was definitely intended to be buried in another tomb. Keywords: KV62, WV23, Golden shrines, Tutankhamun, Burial chamber, Orientation. 1. Introduction Tutankhamun was only nine and the real cause of his death remains years old when he got to throne; at that enigmatic. -

S I D E N SIDST Louise Alkjær

s i d e n SIDST Louise Alkjær I efteråret 2011 kom der så småt gang i lokale tidligere på året de fleste af de udgravninger, der ellers havde omringet udgrav- var blevet udsat og/eller aflyst i forbin- ningsområderne og der- delse med den ægyptiske revolution i med forhindret, at stedet januar 2011. Aktivitetsniveauet fort- blev taget i brug som satte med sæsonen i begyndelsen af losseplads. 2012 på trods af, at mange ekspeditio- ‘Nile Currents’, Kmt Foto Pia Adamsen. ner måtte bruge en del tid på at genop- 22/4, 2011, s.4. bygge vandaliserede og røvede lager- rum, fjerne skrald m.v. I december PROJEKTER I ALEXANDRIA Tell Basta. Man brugte sæsonen på at 2011 blev Dr. Muhammad Ibrahim Ali SCA (Supreme Council of Antiquities) dokumentere og analysere potteskår, udnævnt til antikvitetsminister, og Su- gav uden forsinkelse udgravningstilla- småfund og glas udgravet i tidligere preme Council of Antiquities (der blev delser til Jean-Yves Empereurs fortsatte sæsoner. Undersøgelser af glasfragmen- nedlagt og genetableret flere gange i udgravninger i byen, og flere projekter terne viste et overraskende stort antal løbet af 2011), havde stadig Dr. Mu- er i gang. Det gælder bl.a. udgravnin- af en varetype man kunne datere til fra stafa Amin som øverste chef primo gen ved Marea (lokalitet 40 km sydvest 2. århundrede f.Kr. til 7. årh. e.Kr. 2012. for Alexandria) og marinarkæologiske Dette er unikt for det østlige Delta. ‘Nile Currents’, Kmt 23/1, 2012, s.4 og udgravninger ved Pharos tillige med Man påbegyndte ligeledes en fuldstæn- ‘Digging Diary’, Egyptian Archaeology udgravning af et amforaværksted syd dig epigrafisk dokumentation i forbin- 20, 2012, s.25 ff. -

Il Cristianesimo in Egitto Luci E Ombre in Abydos La Tomba

egittologia.net magazine in questo numero: IL CRISTIANESIMO IN EGITTO EGITTO A VENEZIA LUCI E OMBRE IN ABYDOS SPECIALE NEFERTARI LA TOMBA QV66 AREA ARCHEOLOGICA TEBANA IL VILLAGGIO DI DEIR EL-MEDINA EGITTO IN PILLOLE ISCRIZIONI IERATICHE NELLA TOMBA DI THUTMOSI IV Italiani in Egitto: Ernesto Schiaparelli | L’Arte di Shamira | I papiri di Carla BOLLETTINO INFORMATIVO DELL'ASSOCIAZIONE EGITTOLOGIA.NET NUMERO 3 e d i t o r i a l e La prolungata e precoce presenza di questo Confesso che questo numero di EM – Egitto- insolito e intenso caldo, dà l’impressione che logia.net Magazine è stato sul punto di non l’estate stia già volgendo al termine, anche se uscire! La prossimità con il ferragosto e il in realtà la legna accumulata per l’inverno caldo scoraggiante, soprattutto nelle due set- dovrà aspettare ancora molto tempo prima di timane centrali del mese di luglio – periodo in essere utile. cui il terzo numero del magazine ha comin- Curioso come hanno deciso di chiamare le tre ciato a prendere vita – ci avevano fatto propen- fasi più intense del caldo i meteorologici: Sci- dere per una sospensione, procrastinandone pione, Caronte e Minosse. Curioso perché mi l’uscita direttamente a ottobre. vien da pensare che l’epiteto “Africano” di Sci- Ma abbiamo resistito alla tentazione, sospen- pione e il collegamento con l’Ade che è possi- dendo solo una parte dei temi che abbiamo bile fare con Caronte e Minosse, abbia cominciato a trattare nei numeri precedenti, richiamato alla mente degli scienziati il con- come ci è stato richiesto dagli autori degli cetto di “caldo”. -

DSFRA IKEN Report Template

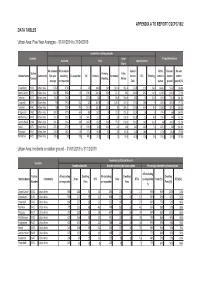

APPENDIX A TO REPORT CSCPC/19/2 DATA TABLES Urban Area: Five-Year Averages – 01/04/2014 to 31/04/2019 Incidents on station grounds Location False Pump Attendances Overview Fires Special Service Alarm All incidents All incidents Special All by On own On own Station Primary: False Station Name Community five-year excluding Co-responder All Primary Secondary Service RTC Flooding station's station station Number Dwelling Alarms average co-responder Calls pumps ground ground (%) Greenbank KV50 Urban Area 878.6 878.6 0 245 104.6 56.6 140.4 361.4 271.8 21.6 24.6 1424.8 974.2 68.4% Danes Castle KV32 Urban Area 832.6 830.8 1.8 198.8 126.4 56.6 72.4 385 248.4 29.2 14.8 1090.6 849.4 77.9% Torquay KV17 Urban Area 744.8 744.8 0 207.8 111 59 96.8 306.8 230 36 15.8 919.8 776.4 84.4% Crownhill KV49 Urban Area 742 741.8 0.2 227 100.6 43 126.4 337.4 177.4 28.6 9 878.4 680.6 77.5% Taunton KV61 Urban Area 734 733.4 0.6 227.8 132.8 56.6 95 284.6 221.6 65.4 8.4 1038.8 901.8 86.8% Bridgwater KV62 Urban Area 584.2 577.6 6.6 160 88.2 38 71.8 231.8 192.4 56 8 774.4 666 86.0% Middlemoor KV59 Urban Area 537.6 535.8 1.8 144.2 91.2 33 53 239.6 153.8 51 8.8 724.4 444 61.3% Camels Head KV48 Urban Area 491.6 491.2 0.4 162.8 85.2 50.4 77.6 178.6 150.2 16.6 11.8 638 390.2 61.2% Yeovil KV73 Urban Area 471.6 471.6 0 139.6 78.6 34.8 61 191 141 46.8 7.4 674.2 569 84.4% Plympton KV47 Urban Area 218.4 204.4 14 57.8 34.8 12 23 87.8 72.4 18.6 3 170.6 135.8 79.6% Plymstock KV51 Urban Area 185.8 185 0.8 48.4 27.4 12 21 76.8 60.6 12.6 2.6 165.4 123.8 74.8% Urban Area: Incidents on -

Expanding the Toolkit for Metabolic Engineering

Expanding the Toolkit for Metabolic Engineering Yao Zong (Andy) Ng Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2016 © 2016 Yao Zong (Andy) Ng All rights reserved ABSTRACT Expanding the Toolkit for Metabolic Engineering Yao Zong (Andy) Ng The essence of metabolic engineering is the modification of microbes for the overproduction of useful compounds. These cellular factories are increasingly recognized as an environmentally-friendly and cost-effective way to convert inexpensive and renewable feedstocks into products, compared to traditional chemical synthesis from petrochemicals. The products span the spectrum of specialty, fine or bulk chemicals, with uses such as pharmaceuticals, nutraceuticals, flavors and fragrances, agrochemicals, biofuels and building blocks for other compounds. However, the process of metabolic engineering can be long and expensive, primarily due to technological hurdles, our incomplete understanding of biology, as well as redundancies and limitations built into the natural program of living cells. Combinatorial or directed evolution approaches can enable us to make progress even without a full understanding of the cell, and can also lead to the discovery of new knowledge. This thesis is focused on addressing the technological bottlenecks in the directed evolution cycle, specifically de novo DNA assembly to generate strain libraries and small molecule product screens and selections. In Chapter 1, we begin by examining the origins of the field of metabolic engineering. We review the classic “design–build–test–analyze” (DBTA) metabolic engineering cycle and the different strategies that have been employed to engineer cell metabolism, namely constructive and inverse metabolic engineering. -

Risk Assessment of Flash Floods in the Valley of the Kings, Egypt

京都大学防災研究所年報 第 60 号 B 平成 29 年 DPRI Annuals, No. 60 B, 2017 Risk Assessment of Flash Floods in the Valley of the Kings, Egypt Yusuke OGISO(1), Tetsuya SUMI, Sameh KANTOUSH, Mohammed SABER and Mohammed ABDEL-FATTAH(1) (1) Graduate School of Engineering, Kyoto University Synopsis Flash floods unavoidably affect various archaeological sites in Egypt, through increased frequency and severity of extreme events. The Valley of the Kings (KV) is a UNESCO World Heritage site with more than thirty opened tombs. Recently, most of these tombs have been damaged and inundated after 1994 flood. Therefore, KV mitigation strategy has been proposed and implemented with low protection wall surrounding tombs. The present study focuses on the evaluation and risk assessment of the current mitigation measures especially under extreme flood events. Two dimensional hydrodynamic model combined with rainfall runoff modeling by using TELEMAC-2D to simulate the present situation without protection wall and determine the risk of 1994 flood. The results revealed that the current mitigation measures are not efficient. Based on the simulation scenarios, risk of flash floods is assessed, and the more efficient mitigation measurements are proposed. Keywords: Flash floods, The Valley of the Kings, TELEMAC-2D, Mitigation measures 1. Introduction Recently, most of these tombs have been damaged and inundated after 1994 flood. In response to this Egypt is one of arid and semiarid Arabian flood event, the American Research Center in Egypt countries that faces flash floods in the coastal and (ARCE) hired an interdisciplinary team of Nile wadi systems. Wadi is a dry riverbed that can consultants to prepare a flood-protection plan. -

October 14 Newsletter

ESSEX EGYPTOLOGY GROUP Newsletter 92 October 2014/November 2014 DATES FOR YOUR DIARY 5th October Beyond Indiana Jones: The Ark of the Covenant and Egyptian ritual processional furniture: David Falk 2nd November New Discoveries at Hierakonpolis: Dr Renee Friedman 7th December Times of Transition: the High Priests of Amun at the end of the New Kingdom: Jennifer Palmer 4th January Lunch at Crofter’s Wine Bar for Members and Friends 1st February Gebel el-Silsila: Sarah Doherty This month we welcome David Falk who is travelling to us from Liverpool where he is currently studying and next month we welcome Dr.Renée Friedman who is a graduate of the University of California, Berkeley, in Egyptian Archaeology and has worked at many sites throughout Egypt since 1980. With special interest in the Predynastic, Egypt’s formative period, in 1983 she joined the team working at Hierakonpolis, and went on to become the director of the Hierakonpolis Expedition in 1996, a title she still holds. Currently the Heagy Research Curator of Early Egypt at the British Museum, she is the author of many scholarly and popular articles about all aspects of the fascinating site of Hierakonpolis. NEW YEAR LUNCH Our New Year Lunch next year is on Sunday 4th January at Crofters in Witham, the restaurant where we have enjoyed a similar occasion for the past couple of years. The cost for three courses is £18.50, so with wine and tips it will probably be about £25. It is being organised by Alison Woollard and you will need to give her a £5 deposit, per person. -

Images of the Rekhyt from Ancient Egypt

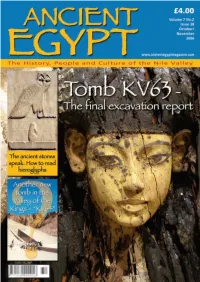

AE 38 cover.qxd 6/9/06 1:40 pm Page 1 AEPrelim36.qxd 13/02/1950 19:25 Page 2 AEPrelim38.qxd 13/02/1950 19:25 Page 3 CONTENTS features ANCIENT EGYPT www.ancientegyptmagazine.com October/November 2006 From our Egypt Correspondent VOLUME 7, NO 2: ISSUE NO. 38 9 Ayman Wahby Taher with the latest news from Egypt and details of a new museum at Saqqara. EDITOR: Robert B. Partridge, 6 Branden Drive Knutsford, Cheshire, WA16 8EJ, UK Friends of Nekhen News Tel. 01565 754450 Renée Friedman looks at the presence of Nubians Email [email protected] 19 in the city at Hierakonpolis, and their lives there, as revealed in the finds from their tombs. ASSISTANT EDITOR: Peter Phillips The New Tomb CONSULTANT EDITOR: Professor Rosalie David, OBE in the Valley of the Kings EDITORIAL ASSISTANTS: 26 The fourth update on the recent discovery and the final clearance of the small chamber. Victor Blunden, Peter Robinson, Hilary Wilson EGYPT CORRESPONDENT ANOTHER new tomb in the Valley Ayman Wahby Taher of the Kings? 31 Nicholas Reeves reveals the latest news on the PUBLISHED BY: possibility of another tomb in the Royal Valley. Empire Publications, 1 Newton Street, Manchester, M1 1HW, UK Royal Mummies on view in the Tel: 0161 872 3319 Egyptian Museum Fax: 0161 872 4721 35 A brief report on the opening of the second mummy room in the Egyptian Museum, Cairo. ADVERTISEMENT MANAGER: Michael Massey Tel. 0161 928 2997 The Ancient Stones Speak Pam Scott, in the first of three major articles, gives a SUBSCRIPTIONS: 36 practical guide to enable AE readers to read and understand the ancient texts written on temple and Mike Hubbard tomb walls, statues and stelae. -

ABSTRACT Carl Nicholas Reeves STUDIES in the ARCHAEOLOGY

ABSTRACT Carl Nicholas Reeves STUDIES IN THE ARCHAEOLOGY OF THE VALLEY OF THE KINGS, with particular reference to tomb robbery and the caching of the royal mummies This study considers the physical evidence for tomb robbery on the Theban west bank, and its resultant effects, during the New Kingdom and Third Intermediate Period. Each tomb and deposit known from the Valley of the Kings is examined in detail, with the aims of establishing the archaeological context of each find and, wherever possible, isolating and comparing the evidence for post-interment activity. The archaeological and documentary evidence pertaining to the royal caches from Deir el-Bahri, the tomb of Amenophis II and elsewhere is drawn together, and from an analysis of this material it is possible to suggest the routes by which the mummies arrived at their final destinations. Large-scale tomb robbery is shown to have been a relatively uncommon phenomenon, confined to periods of political and economic instability. The caching of the royal mummies may be seen as a direct consequence of the tomb robberies of the late New Kingdom and the subsequent abandonment of the necropolis by Ramesses XI. Associated with the evacuation of the Valley tombs may be discerned an official dismantling of the burials and a re-absorption into the economy of the precious commodities there interred. STUDIES IN THE ARCHAEOLOGY OF THE VALLEY OF THE KINGS, with particular reference to tomb robbery and the caching of the royal mummies (Volumes I—II) Volume I: Text by Carl Nicholas Reeves Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy School of Oriental Studies University of Durham 1984 The copyright of this thesis rests with the author. -

University of Basel Kings' Valley Project Prof

Kontakt: University of Basel Kings' Valley Project Prof. Dr. Susanne Bickel Ägyptologisches Seminar der Preliminary report on work carried out during the field season 2014–2015 Universität Basel Petersgraben 51 Director Prof. Dr. Susanne Bickel CH-4051 Basel, Switzerland Field-Director lic. phil. Elina Paulin-Grothe E-Mail: s.bickel-at-unibas.ch We would like to express our sincere thanks to the Minister of State for Antiquities Tel. +41 (0)61 207 30 60 Fig. 1. KV 64 and KV 40 in the side Professor Mamdouh Eldamaty and the Secretary General Dr. Mustafa Amin, to the Director of Foreign valley leading to the tomb of Missions Dr. Hany Abu El Azm, to the members of the Permanent Committee of Egyptian Antiquities, Thutmosis III (photo M.Kacicnik). to the General Director of the Antiquities of Egypt Mr. Ali El-Asfar, to the to the General Director of Upper Egypt Mr. Abd El-Hakim Karrar and Mr. Sultan Eid, to the General Director of Luxor Dr. Mustafa Waziri and to the Inspectorate of Western Thebes and its General Director Mr. Talaat Abd El-Aziz, to the Director of the Valley of the Kings Mr. Ayman Mohamed Ibrahim and the Inspectors Mrs. Iman Haggag Jusef and Ali Abd El Jalil for their helpful cooperation, assistance and advice during our working season 2014–2015. The work on the human remains from KV 40 and KV 64 was accompanied by Taha Ismail and Mrs Safaa Gharib from the Center for Research and Conservation in Cairo. Participants during this season were: Susanne Bickel: Project Director, Egyptologist; Elina Paulin- Grothe: Field-Director, Egyptologist; Tanja Alsheimer: Archaeologist; Agnieszka Wos-Jucker: Textile Fig.