A Voice of Disturbance – Robert Coover Und Mythos

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Opeth – Sorceress

Opeth – Sorceress (56:36, CD, Moderbolaget/Nuclear Blast/Warner, 2016) Old School-Fans, die Opeth auf Growls und Death Metal reduzieren, werden mit dem dritten „Just clean vocals“- Album in Folge erneut Schwierigkeiten haben und also weiterhin nur noch bei Konzerten bedient. Wer aber bereits zwischen „Heritage“ und “ Pale Communion“ eine deutliche Steigerung und Weiterentwicklung wahrgenommen hat und sich vielleicht für die Ausrichtung von Songs wie ‚Faith In Others‘ besonders erwärmen kann, wird diesem Zauber nun komplett verfallen. Obwohl kein wirkliches Konzeptalbum ist bei allem Abwechslungs- und Ideenreichtum doch eine deutliche atmosphärische Geschlossenheit spürbar – sowohl was musikalische wie textliche Themen angeht (vgl. dazu auch den Interview-Link bei den Surftipps unten). „Sorceress“ gelingt der Trick, den Eindruck von kompakter Zusammengehörigkeit, den „Heritage“ vermittelt, mit stärker anhaftenden, ohrwurmigeren Melodien wie bei „Pale Communion“ zu kombinieren. Akustische Gitarren und analoge Keyboardsounds sind nochmals wichtiger geworden – vgl. etwa die Ouvertüre ‚Persephone‘, das Album-Finale ‚Persephone (Slight Return)‘, oder das nach einem heftig zerrenden E-Piano-Intro in Midtempo majestätisch losrockende ‚Sorceress‘. Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten ist die Verbindung zu YouTube blockiert worden. Klicken Sie auf Video laden, um die Blockierung zu YouTube aufzuheben. Durch das Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen von YouTube. Mehr Informationen zum Datenschutz von YouTube finden Sie hier Google – Datenschutzerklärung & Nutzungsbedingungen. YouTube Videos zukünftig nicht mehr blockieren. Video laden Das folkige ‚Will O The Wisp‘ (Irrlicht) bringt vor einem zarten Hintergrund von Mellotron-Flöten einige der schönsten Gesangsarrangements von Mikael Åkerfeldt seit „A Fair Judgement“ (2002), gekrönt von einem jazzigen Gitarrensolo zum Niederknien. Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten ist die Verbindung zu YouTube blockiert worden. -

Download This List As PDF Here

QuadraphonicQuad Multichannel Engineers of 5.1 SACD, DVD-Audio and Blu-Ray Surround Discs JULY 2021 UPDATED 2021-7-16 Engineer Year Artist Title Format Notes 5.1 Production Live… Greetins From The Flow Dishwalla Services, State Abraham, Josh 2003 Staind 14 Shades of Grey DVD-A with Ryan Williams Acquah, Ebby Depeche Mode 101 Live SACD Ahern, Brian 2003 Emmylou Harris Producer’s Cut DVD-A Ainlay, Chuck David Alan David Alan DVD-A Ainlay, Chuck 2005 Dire Straits Brothers In Arms DVD-A DualDisc/SACD Ainlay, Chuck Dire Straits Alchemy Live DVD/BD-V Ainlay, Chuck Everclear So Much for the Afterglow DVD-A Ainlay, Chuck George Strait One Step at a Time DTS CD Ainlay, Chuck George Strait Honkytonkville DVD-A/SACD Ainlay, Chuck 2005 Mark Knopfler Sailing To Philadelphia DVD-A DualDisc Ainlay, Chuck 2005 Mark Knopfler Shangri La DVD-A DualDisc/SACD Ainlay, Chuck Mavericks, The Trampoline DTS CD Ainlay, Chuck Olivia Newton John Back With a Heart DTS CD Ainlay, Chuck Pacific Coast Highway Pacific Coast Highway DTS CD Ainlay, Chuck Peter Frampton Frampton Comes Alive! DVD-A/SACD Ainlay, Chuck Trisha Yearwood Where Your Road Leads DTS CD Ainlay, Chuck Vince Gill High Lonesome Sound DTS CD/DVD-A/SACD Anderson, Jim Donna Byrne Licensed to Thrill SACD Anderson, Jim Jane Ira Bloom Sixteen Sunsets BD-A 2018 Grammy Winner: Anderson, Jim 2018 Jane Ira Bloom Early Americans BD-A Best Surround Album Wild Lines: Improvising on Emily Anderson, Jim 2020 Jane Ira Bloom DSD/DXD Download Dickinson Jazz Ambassadors/Sammy Anderson, Jim The Sammy Sessions BD-A Nestico Masur/Stavanger Symphony Anderson, Jim Kverndokk: Symphonic Dances BD-A Orchestra Anderson, Jim Patricia Barber Modern Cool BD-A SACD/DSD & DXD Anderson, Jim 2020 Patricia Barber Higher with Ulrike Schwarz Download SACD/DSD & DXD Anderson, Jim 2021 Patricia Barber Clique Download Svilvay/Stavanger Symphony Anderson, Jim Mortensen: Symphony Op. -

A Sample of Pinocchio! (Expanded Cast Version)

(EXPANDED CAST VERSION) By Michele L. Vacca (based on the C. Collodi novel) © Copyright 1971 as an unpublished work by Michele L. Vacca © Copyright 1975, 1981, 2002 by ON STAGE! Expanded Cast Version © Copyright 2003 by ON STAGE! All rights reserved PLEASE NOTE : It is forbidden by the copyright law to reproduce copyrighted material in any form, without the written permission of the copyright owner. IMPORTANT NOTICE : This E-mail “sample” of the complete playbook is formatted in the same “size” and pagination as the complete script – and is intended for individual perusal for production only. The possession of this “sample,” without written authorization having first been obtained from the publisher, confers no right or license to use this copyrighted material in any way not sanctioned in writing by the publisher, either publicly or in private. For information concerning production rights requests, Royalty fees, etc., contact the author or the publisher: CLASSICS ON STAGE! – ON STAGE! P.O. Box 25365 Chicago, IL 60625 (USA) Tel: 1 773 989-0532 E-mail: [email protected] Website – http://www.classicsonstage.com/ IT IS AGAINST FEDERAL LAW TO COPY – 1 – copyright – On Stage! CHARACTERS Although the gender designations of the major characters listed below reflect those in the original Carlo Collodi novel, ON STAGE! strongly supports creative gender casting when casting/producing this play. PINOCCHIO – Geppetto’s wonderful wooden puppet. Once Pinocchio is brought to life, he finds it difficult to learn how to be a good son. As the play progresses, however, he becomes less puppet-like, and turns into a real boy at last. -

The Brain That Changes Itself

The Brain That Changes Itself Stories of Personal Triumph from the Frontiers of Brain Science NORMAN DOIDGE, M.D. For Eugene L. Goldberg, M.D., because you said you might like to read it Contents 1 A Woman Perpetually Falling . Rescued by the Man Who Discovered the Plasticity of Our Senses 2 Building Herself a Better Brain A Woman Labeled "Retarded" Discovers How to Heal Herself 3 Redesigning the Brain A Scientist Changes Brains to Sharpen Perception and Memory, Increase Speed of Thought, and Heal Learning Problems 4 Acquiring Tastes and Loves What Neuroplasticity Teaches Us About Sexual Attraction and Love 5 Midnight Resurrections Stroke Victims Learn to Move and Speak Again 6 Brain Lock Unlocked Using Plasticity to Stop Worries, OPsessions, Compulsions, and Bad Habits 7 Pain The Dark Side of Plasticity 8 Imagination How Thinking Makes It So 9 Turning Our Ghosts into Ancestors Psychoanalysis as a Neuroplastic Therapy 10 Rejuvenation The Discovery of the Neuronal Stem Cell and Lessons for Preserving Our Brains 11 More than the Sum of Her Parts A Woman Shows Us How Radically Plastic the Brain Can Be Appendix 1 The Culturally Modified Brain Appendix 2 Plasticity and the Idea of Progress Note to the Reader All the names of people who have undergone neuroplastic transformations are real, except in the few places indicated, and in the cases of children and their families. The Notes and References section at the end of the book includes comments on both the chapters and the appendices. Preface This book is about the revolutionary discovery that the human brain can change itself, as told through the stories of the scientists, doctors, and patients who have together brought about these astonishing transformations. -

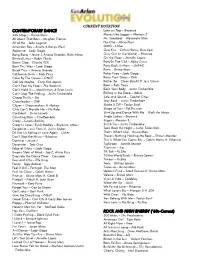

Front of House Master Song List

CURRENT ROTATION CONTEMPORARY DANCE Love on Top – Beyoncé 24K Magic – Bruno Mars Moves Like Jagger – Maroon 5 All About That Bass – Meghan Trainor Mr. Saxobeat – Alexandra Stan All of Me – John Legend No One – Alicia Keys American Boy – Estelle & Kanye West OMG – Usher Applause – Lady Gaga One Kiss – Calvin Harris, Dua Lipa Bang Bang – Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj Only Girl (in the World) – Rihanna Blurred Lines – Robin Thicke On the Floor – Jennifer Lopez Boom Clap – Charlie XCX Party In The USA – Miley Cyrus Born This Way – Lady Gaga Party Rock Anthem – LMFAO Break Free – Ariana Grande Perm – Bruno Mars California Gurls – Katy Perry Poker Face – Lady Gaga Cake By The Ocean – DNCE Raise Your Glass – Pink Call Me Maybe – Carly Rae Jepsen Rather Be – Clean Bandit ft. Jess Glynn Can’t Feel My Face – The Weeknd Roar – Katy Perry Can’t Hold Us – Macklemore & Ryan Lewis Rock Your Body – Justin Timberlake Can’t Stop The Feeling – Justin Timberlake Rolling in the Deep – Adele Cheap Thrills – Sia Safe and Sound – Capital Cities Cheerleader – OMI Sexy Back – Justin Timberlake Closer – Chainsmokers ft. Halsey Shake It Off – Taylor Swift Club Can’t Handle Me – Flo Rida Shape of You – Ed Sheeran Confident – Demi Lovato Shut Up and Dance With Me – Walk the Moon Counting Stars – OneRepublic Single Ladies – Beyoncé Crazy – Gnarls Barkley Sugar – Maroon 5 Crazy In Love / Funk Medley – Beyoncé, others Suit & Tie – Justin Timberlake Despacito – Luis Fonsi ft. Justin Bieber Take Back the Night – Justin Timberlake DJ Got Us Falling in Love Again – Usher That’s What I Like – Bruno Mars Don’t Stop the Music – Rihanna There’s Nothing Holding Me Back – Shawn Mendez Domino – Jessie J This Is What You Came For – Calvin Harris ft. -

Bad Habit Song List

BAD HABIT SONG LIST Artist Song 4 Non Blondes Whats Up Alanis Morissette You Oughta Know Alanis Morissette Crazy Alanis Morissette You Learn Alanis Morissette Uninvited Alanis Morissette Thank You Alanis Morissette Ironic Alanis Morissette Hand In My Pocket Alice Merton No Roots Billie Eilish Bad Guy Bobby Brown My Prerogative Britney Spears Baby One More Time Bruno Mars Uptown Funk Bruno Mars 24K Magic Bruno Mars Treasure Bruno Mars Locked Out of Heaven Chris Stapleton Tennessee Whiskey Christina Aguilera Fighter Corey Hart Sunglasses at Night Cyndi Lauper Time After Time David Guetta Titanium Deee-Lite Groove Is In The Heart Dishwalla Counting Blue Cars DNCE Cake By the Ocean Dua Lipa One Kiss Dua Lipa New Rules Dua Lipa Break My Heart Ed Sheeran Blow BAD HABIT SONG LIST Artist Song Elle King Ex’s & Oh’s En Vogue Free Your Mind Eurythmics Sweet Dreams Fall Out Boy Beat It George Michael Faith Guns N’ Roses Sweet Child O’ Mine Hailee Steinfeld Starving Halsey Graveyard Imagine Dragons Whatever It Takes Janet Jackson Rhythm Nation Jessie J Price Tag Jet Are You Gonna Be My Girl Jewel Who Will Save Your Soul Jo Dee Messina Heads Carolina, Tails California Jonas Brothers Sucker Journey Separate Ways Justin Timberlake Can’t Stop The Feeling Justin Timberlake Say Something Katy Perry Teenage Dream Katy Perry Dark Horse Katy Perry I Kissed a Girl Kings Of Leon Sex On Fire Lady Gaga Born This Way Lady Gaga Bad Romance Lady Gaga Just Dance Lady Gaga Poker Face Lady Gaga Yoü and I Lady Gaga Telephone BAD HABIT SONG LIST Artist Song Lady Gaga Shallow Letters to Cleo Here and Now Lizzo Truth Hurts Lorde Royals Madonna Vogue Madonna Into The Groove Madonna Holiday Madonna Border Line Madonna Lucky Star Madonna Ray of Light Meghan Trainor All About That Bass Michael Jackson Dirty Diana Michael Jackson Billie Jean Michael Jackson Human Nature Michael Jackson Black Or White Michael Jackson Bad Michael Jackson Wanna Be Startin’ Something Michael Jackson P.Y.T. -

David Gilmour – the Voice and Guitar of Pink Floyd – “On an Island” and in Concert on the Big Screen for One Night Only

DAVID GILMOUR – THE VOICE AND GUITAR OF PINK FLOYD – “ON AN ISLAND” AND IN CONCERT ON THE BIG SCREEN FOR ONE NIGHT ONLY Big Screen Concerts sm and Network LIVE Present David Gilmour’s Tour Kick-Off Show Recorded Live In London On March 7 th , Plus an Interview and New Music Video, In More Than 100 Movie Theatres Across the Country (New York, NY – May 10, 2006) – David Gilmour, legendary guitarist and voice of Pink Floyd, will give American fans one more chance to catch his latest tour on the Big Screen on Tuesday, May 16th at 8:00pm local time. This exciting one-night-only Big Screen Concerts sm and Network LIVE event features David Gilmour’s March 7, 2006 performance recorded live at the Mermaid Theatre in London. Show highlights include the first public performance of tracks from On An Island , Gilmour’s new album, plus many Pink Floyd classics. David Gilmour played only 10 sold-out North American dates before returning to Europe, so this will be the only chance for many in the U.S. to see him in concert this year. This special event will also include an on-screen interview with David Gilmour talking about the creation of the new album, as well as the new On An Island music video. “We had a great time touring the U.S. and I’m glad that more of the fans will be able to see the show because of this initiative,” said David Gilmour DAVID GILMOUR: ON AN ISLAND will be presented by National CineMedia and Network LIVE in High-Definition and cinema surround sound at more than 100 participating Regal, United Artists, Edwards, Cinemark, AMC and Georgia Theatre Company movie theatres across the country. -

The Cry of the Halidon Free

FREE THE CRY OF THE HALIDON PDF Robert Ludlum | 430 pages | 01 Dec 1996 | Bantam Doubleday Dell Publishing Group Inc | 9780553576146 | English | New York, United States The Cry of the Halidon: A Novel by Robert Ludlum, Paperback | Barnes & Noble® Alex McAuliff has received an offer he can't refuse: two million dollars for a geological survey of Jamaica. All Dunstone Limited requires is his time, his expertise, and his absolute secrecy. No one--not even McAuliff's handpicked team--can know of Dunstone's involvement. But British Intelligence is aware of the deal, and they've let Alex in on a secret of their own: The last survey team Dunstone dispatched to Jamaica vanished without a trace. Now it's too late to turn back. Alex already knows about Dunstone--which means he knows too much. From the moment he lands in Jamaica, Alex is a marked man. On an island paradise where a beautiful woman might be a spy and every move could be his last, Alex's only clue to survival is a single mysterious word: Halidon. Praise for Robert Ludlum " " "Don't ever begin a Ludlum novel if you have to go to work the next day. The first study of the life and novels of Robert Ludlum, master of the espionage thriller. Did J. Edgar Hoover die a natural death? Or was he murdered? Then bestselling thriller writer Peter Chancellor stumbles onto information that makes his previous books look like harmless fairy tales. Now Chancellor and Inver Brass are on a deadly collision course, spiraling across the globe in an ever-widening arc of violence and terror. -

Bakalářská Práce 2012

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by DSpace at University of West Bohemia Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce 2016 Martina Veverková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce THE ROCK BAND QUEEN AS A FORMATIVE FORCE Martina Veverková Plzeň 2016 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra anglického jazyka a literatury Studijní program Filologie Studijní obor Cizí jazyky pro komerční praxi Kombinace angličtina – němčina Bakalářská práce THE ROCK BAND QUEEN AS A FORMATIVE FORCE Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Jana Kašparová Katedra anglického jazyka a literatury Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni Plzeň 2016 Prohlašuji, že jsem práci zpracovala samostatně a použila jen uvedených pramenů a literatury. Plzeň, duben 2016 ……………………… I would like to thank my supervisor Mgr. et Mgr. Jana Kašparová for her advice which have helped me to complete this thesis I would also like to thank my friend David Růžička for his support and help. Table of content 1 Introduction ...................................................................... 1 2 The Evolution of Queen ................................................... 2 2.1 Band Members ............................................................................. 3 2.1.1 Brian Harold May .................................................................... 3 2.1.2 Roger Meddows Taylor .......................................................... 4 2.1.3 Freddie Mercury -

Washington State's Scenic Byways & Road Trips

waShington State’S Scenic BywayS & Road tRipS inSide: Road Maps & Scenic drives planning tips points of interest 2 taBLe of contentS waShington State’S Scenic BywayS & Road tRipS introduction 3 Washington State’s Scenic Byways & Road Trips guide has been made possible State Map overview of Scenic Byways 4 through funding from the Federal Highway Administration’s National Scenic Byways Program, Washington State Department of Transportation and aLL aMeRican RoadS Washington State Tourism. waShington State depaRtMent of coMMeRce Chinook Pass Scenic Byway 9 director, Rogers Weed International Selkirk Loop 15 waShington State touRiSM executive director, Marsha Massey nationaL Scenic BywayS Marketing Manager, Betsy Gabel product development Manager, Michelle Campbell Coulee Corridor 21 waShington State depaRtMent of tRanSpoRtation Mountains to Sound Greenway 25 Secretary of transportation, Paula Hammond director, highways and Local programs, Kathleen Davis Stevens Pass Greenway 29 Scenic Byways coordinator, Ed Spilker Strait of Juan de Fuca - Highway 112 33 Byway leaders and an interagency advisory group with representatives from the White Pass Scenic Byway 37 Washington State Department of Transportation, Washington State Department of Agriculture, Washington State Department of Fish & Wildlife, Washington State Tourism, Washington State Parks and Recreation Commission and State Scenic BywayS Audubon Washington were also instrumental in the creation of this guide. Cape Flattery Tribal Scenic Byway 40 puBLiShing SeRviceS pRovided By deStination -

Get Real! Catechizing with Pinocchio

Get Real! Catechizing with Pinocchio Prepared by James Bitting Lesson Overview Lesson Details By way of various analogies pulled from the Subject area(s): English, Film, Religion, Core Pinocchio movie, students will come to a better USCCB Curriculum, Life in Jesus Christ, understanding of God’s love and His plan for his Responding to the Call of Jesus Christ , Moral adopted sons and daughters. They will better Theology appreciate the gift of conscience and the freedom that increases when we follow God’s Grade Level: High School, Middle School, instruction. The nature of sin and its effects will Elementary also be addressed as well as the value of sacrifice and the new life that arises from laying Resource Type: Close Reading/Reflection, down our lives for the sake of those we love. Discussion Guide, PowerPoint Presentation A power point, a list of doctrines, and options for Special Learners activities are included with this lesson. This resource was developed with the following Lesson Materials special learners in mind: Additional materials for this lesson can be Traditional Classroom accessed at Homeschooled Students https://sophiainstituteforteachers.org/curriculum/l Classical Education esson/get-real. Materials include: Gifted Learners Pinocchio_Power_Point Pinocchio_PowerPoint_With_Notes The author of this lesson shared it with other educators within the Sophia Institute for Teachers Catholic Curriculum Exchange. Find more resources and share your own at https://www.SophiaInstituteforTeachers.org. Lesson Plan Pinocchio Lesson by James J. Bitting Jr. M.A. The 1940 Disney Movie Pinocchio can be used to illustrate the following doctrines: Biblical Inspiration/Holy Spirit/Bible -Pinocchio receives a written message via a dove. -

BASEBALL BOOKS FICTION J GIF All the Way Home by Patricia Reilly Giff, 2001 It’S 1941 in New York and Brick and Mariel Become Friends in an Unusual Turn of Events

BASEBALL BOOKS FICTION J GIF All the Way Home by Patricia Reilly Giff, 2001 It’s 1941 in New York and Brick and Mariel become friends in an unusual turn of events. A common love of baseball helps form their friend‐ ship. Brick comes to live with Mariel and her Mom when the farm he lives on suffers a terrible fire. Mariel, although she loves her mother dearly, wants to find her birth mother. They help each other to “find their way home.” J GUT Mickey & Me by Dan Gutman, 2003 Thirteen year‐old Joe Stoshack is like most other boys his age who play little league, except he can travel through time with the help of his baseball cards. When Joe’s dad gives him his prized Mickey Mantle rookie card, Joe is to go and warn Mickey Mantle about an upcoming injury. However, his cousin plays a trick on him, and Joe doesn’t end up in 1951, where he thinks he will. If you like this book, try any of the others in this “Baseball Card Adventure” series. J HOL Penny from Heaven by Jennifer L. Holm (2007 Newbery Honor), 2006 It is 1953, and Penny lives in New Jersey with her Mom and grandparents. Her dad’s big Italian family lives a few blocks away. Her dad died when she was a baby, and no one talks about him at all! Enjoy Penny’s day to day activities with her cousin Frankie as they get into trouble over the summer. Find out what happened to her dad‐and how she finds out.