Maurice Sendak Au Children’S Museum De Manhattan

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

From Limbo to Childhood

INTRODUCTION FROM LIMBO TO CHILDHOOD “I don’t like all kids,” the late Maurice Sendak (1928–2012) once infamously declared. “Some of them are as awful as their parents.”1 Very young people, he believed, are not categorically alike. Sendak rejected the Enlightenment-based notion that children are “blank slates,” shape- able matter born to serve an enfranchised status quo by playing the socially desired role—in the case of modern childhood, that role was usually “the innocent.” Ideals of childhood innocence, he felt, reflected adults’ demands that children not know or feel, but instead primarily behave, submitting to dictation from an exclusionary society. Children, the artist asserted, were tragically socialized out of the fierce honesty and emotional transparency with which they are born and which few adults manage to maintain.2 He believed in children’s inherent capacity to differ from each other, to question, to know, to preserve endangered parts of the self, and to resist sanctioned injustices. In the artist’s own words, his work explores “how a child deals with revolutionary, tumul- tuous feelings that have no place in a given setting, like the classroom or his mother’s apartment.”3 Situated in broader cultural and historical contexts, the present study shines new light on Sendak’s own displaced Copyright © 2020. Stanford University Press. All rights reserved. University Press. © 2020. Stanford Copyright “revolutionary, tumultuous feelings” as they drove his sensitive inner life and his work. Moskowitz, G. Y. (2020). Wild visionary : Maurice sendak in queer jewish context. ProQuest Ebook Central <a onclick=window.open('http://ebookcentral.proquest.com','_blank') href='http://ebookcentral.proquest.com' target='_blank' style='cursor: pointer;'>http://ebookcentral.proquest.com</a> Created from brandeis-ebooks on 2021-02-12 05:45:53. -

CHILDREN's BOOKS – SORTED by ILLUSTRATOR August 2014 1. 100

CHILDREN’S BOOKS – SORTED BY ILLUSTRATOR August 2014 1. 100 NINETEENTH CENTURY RHYMING ALPHABETS IN ENGLISH by Ruth M. Baldwin. So. Ill. Univ. Pr., 1972. 4to., cloth, DJ, 296pp., illust. F/VG $12.50 2. ABC. JEU RECREATF DE LA MAISON QUE PIERRE LE GRAND A BATIE. Paris, n.d. (c. 1830-1840). 24mo., wrappers, 34pp., hand-colored engraved frontis, engraved illustrated letters of alphabet four to a page, and illustrated story of House That Jack Built. Wrappers worn, else a beaultiful copy. $125.00 3. (Adams, Alice Wheaton)illus. TOM TUCKER AND LITTLE BO BEEP by Thomas Hood. Cassell, London, 1891. 4to., pictorial boards, 44pp., plus 13 color lithographed plates and numerous illustrations in tint lithography. Front inner hinge reglued, a small chip to title page, lower margin, a closed tear to one text page, else VG $50.00 4. (Adams, Alice Wheaton)illus. TOM TUCKER AND LITTLE BO BEEP by Thomas Hood. Cassell, London, 1891. 4to., cloth-backed pictorial boards, 44pp., plus 13 color lithographed plates and numerous illustrations in tint lithography. Light wear and discoloration to boards, soft creases at top corner of first three pages, else a VG copy of a beautiful book. $35.00 5. Adams, P. POLLOCK'S VICTORIA THEATER - CUT READY FOR ASSEMBLING. London, c. 1972. Oblong 4to, package opens to form theater, and booklet contains Cinderella characters, etc. Unopened. Fine. $15.00 6. Anonymous. BILLY BOY. Samuel Lowe & Co., Kenosha, 1953 (1st edition). Small, thin 8vo., pictorial paper covered boards, 16pp, including the covers. Inside front cover is a moveable, from which the boy's head and limbs unfold; within the text there are several outfits which can be cut out and used to dress the moveable. -

CHILDREN's BOOKS September 2011 1. 100 NINETEENTH CENTURY RHYMING ALPHABETS in ENGLISH by Ruth M. Baldwin. So. Ill. Univ

CHILDREN’S BOOKS September 2011 1. 100 NINETEENTH CENTURY RHYMING ALPHABETS IN ENGLISH by Ruth M. Baldwin. So. Ill. Univ. Pr., 1972. 4to., cloth, DJ, 296pp., illust. F/VG $12.50 2. ABC. JEU RECREATF DE LA MAISON QUE PIERRE LE GRAND A BATIE. Paris, n.d. (c. 1830-1840). 24mo., wrappers, 34pp., hand-colored engraved frontis, engraved illustrated letters of alphabet four to a page, and illustrated story of House That Jack Built. Wrappers worn, else a beaultiful copy. $125.00 3. (Adams, Alice Wheaton)illus. TOM TUCKER AND LITTLE BO BEEP by Thomas Hood. Cassell, London, 1891. 4to., pictorial boards, 44pp., plus 13 color lithographed plates and numerous illustrations in tint lithography. Front inner hinge reglued, a small chip to title page, lower margin, a closed tear to one text page, else VG $50.00 4. (Adams, Alice Wheaton)illus. TOM TUCKER AND LITTLE BO BEEP by Thomas Hood. Cassell, London, 1891. 4to., cloth-backed pictorial boards, 44pp., plus 13 color lithographed plates and numerous illustrations in tint lithography. Light wear and discoloration to boards, soft creases at top corner of first three pages, else a VG copy of a beautiful book. $35.00 5. Adams, P. POLLOCK'S VICTORIA THEATER - CUT READY FOR ASSEMBLING. London, c. 1972. Oblong 4to, package opens to form theater, and booklet contains Cinderella characters, etc. Unopened. Fine. $15.00 6. Anonymous. BILLY BOY. Samuel Lowe & Co., Kenosha, 1953 (1st edition). Small, thin 8vo., pictorial paper covered boards, 16pp, including the covers. Inside front cover is a moveable, from which the boy's head and limbs unfold; within the text there are several outfits which can be cut out and used to dress the moveable. -

Before Wild Things: Maurice Sendak and the Postwar Jewish American Child As Queer Insider-Outsider

GOLAN MOSKOWITZ BEFORE WILD THINGS: MAURICE SENDAK AND THE POSTWAR JEWISH AMERICAN CHILD AS QUEER INSIDER-OUTSIDER Abstract the former: stars appear in the open window, and tree This article analyzes the late Maurice Sendak’s (1928–2012) trunks emerge from the bedposts and doorframe. In his entry into the field of children’s picture books in the mid- first step toward becoming “King of the Wild Things,” twentieth century and his contribution to the affective shift Max, with eyes now closed, appears to be walking in children’s literature. It examines Sendak’s complex social forward, rather than looking angrily backward as on position and artistic development in the 1940s and 1950s, as the previous page. well as lesser-known illustrations by Sendak, including col- Preceding this most celebrated book, Sendak’s laborations with Ruth Krauss and with the artist’s brother, less studied work in the postwar years also drew Jack. These works began to respond to Sendak’s own childhood from his complex subject position as a queer son of as a queer son of Eastern European Yiddish-speaking immi- Yiddish-speaking immigrants mourning relatives lost grants. They also offered new potential mirrors for midcentury children—perhaps especially queer and otherwise marginal- in Europe. This earlier work conveys how Sendak, like ized children—as they navigated cultural gaps between home Max, internalized a sense of endangerment as a queer and the public sphere, as well as between personal orientations Jewish child who clashed with public American ideals and the social pressures of postwar America. of childhood in those years. -

2015 Dis Jvscavalcante.Pdf

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ INSTITUTO DE CULTURA E ARTE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO JOÃO VICTOR DE SOUSA CAVALCANTE O ACESSO AO OUTRO: MONSTRO, FRONTEIRA E ALTERIDADE EM WHERE THE WILD THINGS ARE FORTALEZA 2015 1 JOÃO VICTOR DE SOUSA CAVALCANTE O ACESSO AO OUTRO: MONSTRO, FRONTEIRA E ALTERIDADE EM WHERE THE WILD THINGS ARE Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Comunicação. Área de Concentração: Comunicação e Linguagens. Linha de Pesquisa: Fotografia e Audiovisual. Orientador: Profa. Dra. Gabriela Frota Reinaldo FORTALEZA 2015 2 Dados Internacionais de Catalogação na Publicação Universidade Federal do Ceará Biblioteca de Ciências Humanas C376a Cavalcante, João Victor de Sousa. O acesso ao outro : monstro, fronteira e alteridade em Where the Wild Things Are / João Victor de Sousa Cavalcante. – 2015. 117 f. : il. color., enc. ; 30 cm. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Instituto de Cultura e Arte, Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Fortaleza, 2015. Área de Concentração: Comunicação e Linguagens. Orientação: Profa. Dra. Gabriela Frota Reinaldo. 1. Monstros – aspectos simbólicos. 2. Alteridade. 3. Semiótica e arte. 4. Heróis. I. Título. CDD 809.933 3 JOÃO VICTOR DE SOUSA CAVALCANTE O ACESSO AO OUTRO: MONSTRO, FRONTEIRA E ALTERIDADE EM WHERE THE WILD THINGS ARE Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Comunicação. Área de Concentração: Comunicação e Linguagens. Linha de Pesquisa: Fotografia e Audiovisual. -

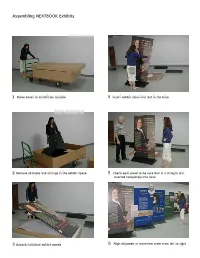

Exhibit Assembly Instructions

Assembling NEXTBOOK Exhibits 1 Move boxes to installation location 4 Insert exhibit panel into slot in the base 2 Remove all bases and arrange in the exhibit space 5 Check each panel to be sure that it is straight and inserted completely into base 3 Unpack individual exhibit panels 6 Align all panels in numerical order from left to right Maurice Sendak Exhibit Panel Layout “They roared their terrible roars and ust as the Wild Things are exaggerated portraits of Sendak’s Jewish relatives, In the Night Kitchen and other Jworks are fantastic portraits of 1930s and ‘40s Brooklyn and THE WORLDS OF Manhattan. Manhattan is the glamorous, exciting world just across gnashed their terrible teeth, and rolled the bridge, while Sendak often sees Brooklyn as an unchanging neighborhood of brick houses and street-wise children. Sendak’s MAURICE SENDAK renderings of Brooklyn may suggest the adult artist’s nostalgia for his childhood home, but Brooklyn, with its bustling activity and their terrible eyes . ” extraordinary mix of cultures, also played a formative role in Sendak’s development as a storyteller: “My gift with the kids was IN AMaurice Sendak in his studio in 2007. The quotes in this exhibit come from Rosenbach Museum & Library interviews with Sendak in 2007 and 2008. telling stories. And I would get them all on the stoop and I would Sendak has lived in Connecticut since the early 1970s. Photograph courtesy of Michael O’Reilly. tell them the movie I had seen. And then I’d invent parts of the movie, especially gruesomey parts, and they wanted that from me.” As an adolescent, he listened to stories of immigration from his Final drawing for Where the Wild Things Are, ax’s journey in the book from his comfortable home across NUTSHELL © Maurice Sendak, 1963, all rights reserved. -

The Amazing Bone

THE AMAZING BONE THE AMAZING BONE to it? Why or why not? By William Steig (Farrar) Later, have children write stories called "The day Themes: Friendship/Magic/ Nature Talk about all of the imaginary situations in this I met a talking bone." Display the stories, along Grade Level: K-3 story starting with the talking bone, a talking pig, with the construction paper bone, on a classroom Running Time: 11 minutes, animated a clever talking fox, etc. Imagining is a way of wall or bulletin board. expressing oneself in writing, drawing, playing, SUMMARY and music. Give children a choice to imagine Have children invent an imaginary friend and THE AMAZING BONE is about a female pig something in any media. (Suggestions: a poem compose a short dialogue about themselves and named Pearl who dawdles on her way home from about a singing a song about the snow, a picture their friends. Two children can take part in the school in order to appreciate the beauty of the of an imaginary friend.) dramatic enactment. day. When she stops to sit by a tree in the forest, a bone speaks to her from its place by a rock near Ask children to describe their special friends. Take a walk outdoors and help children observe the tree. The bone explains that it once belonged Encourage them to share the reasons why these the natural environment. You might want to col- to a witch but it was unhappy and didn’t want to friends are special to them and the things they lect rocks, flowers, plants, etc., to bring back to belong to her any longer. -

MAURICE SENDAK| Recent Publications

MAURICE SENDAK| Recent Publications PRESTO AND ZESTO IN LIMBOLAND Maurice Sendak and Arthur Yorinks HC 9780062644657 $18.95 On sale 9/4/2018 8-copy signed carton ISBN: 9780062873538 $159.60 A never-before published picture book from Maurice Sendak, the Caldecott Medal-winning creator of Where the Wild Things Are, Hans Christian Andersen Award winner, and National Medal of Arts recipient, written with his longtime collaborator Arthur Yorinks. REISSUES THE BIG GREEN BOOK SOMEBODY ELSE’S NUT TREE Robert Graves Ruth Krauss Hardcover Hardcover ISBN: 9780062644831 $18.95 ISBN: 9780062644794 $18.95 On sale 11/6/2018 On sale 11/6/2018 A little boy named Jack discovers a big green From beloved children’s book creators Ruth book of magic in the attic and learns all sorts Krauss and Maurice Sendak comes this classic of spells—spells to change the look of things, picture book told in a series of poems that spells to make him old and gray or disappear perfectly capture the realm of childhood with entirely! humor, truth, and beauty. 195 Broadway •NYC NY 10007 • P: 212-207-7456 F: 855-783-6765 Email: [email protected] REISSUES A HOLE IS TO DIG CHARLOTTE AND A VERY SPECIAL HOUSE I WANT TO PAINT MY I’LL BE YOU AND YOU Ruth Krauss THE WHITE HORSE Ruth Krauss BATHROOM BLUE BE ME Hardcover Ruth Krauss Hardcover Ruth Krauss Ruth Krauss ISBN: 9780062645012 Hardcover ISBN: 9780062645036 Hardcover Hardcover $18.95 ISBN: 9780062663207 $18.95 ISBN: 9780062645074 ISBN: 9780062645050 On sale 11/6/2018 $17.95 On sale 11/6/2018 $18.95 $18.95 On -

Where the Wild Things Are Pdf, Epub, Ebook

WHERE THE WILD THINGS ARE PDF, EPUB, EBOOK Maurice Sendak | 48 pages | 11 May 2001 | Random House Children's Publishers UK | 9780099408390 | English | London, United Kingdom Where the Wild Things Are PDF Book Traditional Fine Arts Organization. External Reviews. Tags: wild rumpus, wild things, where the wild things are, wild thing crown, crown, you are the king, wild max, ill eat you up i love you so. This is an amazing book that you'll never outgrow. Teacher Mark Ruffalo That rage then manifests in an altered state of consciousness, like a dream or fantasy, Gottlieb wrote. Add your rating See all 12 parent reviews. Throughout nursery and early grade school, my favorite book had always been Where the Wild Things Are, by Maurice Sendak. Where the Wild Things Are' gets long- awaited release date" ' ". Max joins in on the fun but quickly bores of the new adventure and sails back home -- to find supper in his room, still hot! Retrieved January 28, Retrieved October 18, In , Isadar released a solo piano musical composition titled "Where the Wild Things Are" which appeared on his album Active Imagination , inspired by the Sendak book. We always do homemade costumes, but these took more work than normal. Plot Summary. Older posts. The book has been adapted into other media several times, including an animated short in with an updated version in ; a opera ; and a live-action feature-film adaptation , directed by Spike Jonze. Your Rating:. Edit Did You Know? A concert production was produced by New York City Opera in spring Retrieved September 12, It also shows young readers that even if they sometimes want to be wild things, a home with loving discipline is the best place to be. -

Maurice Sendak Is Best Known As the Illustrator of More Than 100 Picture

IN A NUTSHELL THE WORLDS OF MAURICE SENDAK aurice Sendak is best known as the illustrator of more than 100 picture books, including Where the Wild Things Are and In the Night Kitchen. Sendak was born in Brooklyn in 1928, and his childhood was typically MAmerican in a number of ways. He still reminisces about childhood friends, family dramas, and the sights and smells of New York in the 1930s. Yet, while he was growing up, he also felt a powerful attraction to the worn, black- and-white photographs of his European relatives: “When my mother and father came to America, which was just a few years before World War I, their family sent photographs. They were all murdered in concentration camps and I knew that at an early age . To go through the family album and to see what I thought were these beautiful people who were dead, was unbelievable. All of that was a re-creation of a world I never knew. And I was fascinated with the shtetl world of the European Jew.” The push and pull of New and Old Worlds in Sendak’s memory makes his work playful and dynamic, but also haunting and complex. This exhibit explores those threads of Jewish family, geography, and culture in Sendak’s life, and the way he imaginatively weaves them into his picture books. Maurice Sendak in his studio in 2007. The quotes in this exhibit come from Rosenbach Museum & Library interviews with Sendak in 2007 and 2008. Sendak has lived in Connecticut since the early 1970s. Photograph courtesy of Michael O’Reilly. -

Where the Wild Things Are, De Maurice Sendak: La Revolución En La Moraleja Del Cuento De Hadas

WHERE THE WILD THINGS ARE, DE MAURICE SENDAK: LA REVOLUCIÓN EN LA MORALEJA DEL CUENTO DE HADAS Ana Cristina Restrepo Jiménez Universidad EAFIT Escuela de Ciencias y Humanidades 2011 WHERE THE WILD THINGS ARE, DE MAURICE SENDAK: LA REVOLUCIÓN EN LA MORALEJA DEL CUENTO DE HADAS Ana Cristina Restrepo Jiménez Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de Maestra en Estudios Humanísticos Asesor: GERMÁN DARÍO VÉLEZ LÓPEZ MEDELLÍN UNIVERSIDAD EAFIT DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 2011 Nota de aceptación ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Presidente del jurado ---------------------------------------------- Jurado ---------------------------------------------- Jurado ---------------------------------------------- Medellín, 11 de marzo de 2011 A Marcus, Cyprian y Gabriela McDermott, mis hijos: mejores maestros que Sigmund Freud, Jean Piaget y Bruno Bettelheim AGRADECIMIENTOS A mis padres A mi esposo A mis profesores (desde el kínder hasta ayer) A Irene Vasco A Andrés Posada 3 INTRODUCCIÓN Antes de saber leer, los libros eran para mí como bosques misteriosos. Me acuciaba una pregunta: ¿cómo era posible que de aquellas páginas de papel, de aquellas hormiguitas negras que la surcaban se levantara un mundo ante mis ojos, mis oídos y mi corazón de niña? ¿Qué clase de magia, de sortilegio era aquel que sobrepasaba cuanto yo vivía o cuanto vivía a mi alrededor? Criaturas, deseos, sueños, personas y personajes, y tiempos desconocidos bullían allí1. En el bosque, discurso de la escritora Ana María Matute (Real Academia Española, 18 de enero de 1998) En Occidente, durante los siglos XVI y XVII, la lectura era una actividad oral y colectiva, reservada para religiosos, caballeros y literatos. Con la llegada de la alfabetización, en los albores del siglo XVII, los escolares aprendieron a decodificar caracteres. -

Maurice Sendak: a Celebration of the Artist and His Work Free

FREE MAURICE SENDAK: A CELEBRATION OF THE ARTIST AND HIS WORK PDF Justin G. Schiller,Dennis M. V. David,Leonard S. Marcus | 224 pages | 11 Jun 2013 | Abrams | 9781419708268 | English | New York, United States Maurice Sendak: A Celebration of the Artist and His Work by Justin G. Schiller The lowest-priced brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging where packaging is applicable. Packaging should be the same as what is found in a retail store, unless the item is handmade or was packaged by the manufacturer in non-retail packaging, such as an unprinted box or plastic bag. See details for additional description. What does this price mean? This is the price excluding shipping and handling fees a seller has provided at which the same item, or one that is nearly identical to it, is being offered for sale or has been offered for sale in the recent past. The price Maurice Sendak: A Celebration of the Artist and His Work be the seller's own price elsewhere or another seller's price. The "off" amount and percentage simply signifies the calculated difference between the seller-provided price for the item elsewhere and the seller's price on eBay. Skip to main content. David and Justin G. SchillerHardcover. SchillerHardcover Be the first to write a review. About this product. Stock photo. Brand new: Lowest price The lowest-priced brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging where packaging is applicable. See all 5 brand new listings. Buy It Now. Add to cart. About this product Product Information The preeminent children's book artist of the twentieth century, Maurice Sendak and his sixty-year career are celebrated in this full-color catalog of more than two hundred images being exhibited at the Society of Illustrators in New York City from June August 17, Accompanied by twelve essays by such noted scholars and Maurice Sendak: A Celebration of the Artist and His Work as Leonard S.