19E/Th Festival

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Blue Sky Days a Drone’S-Eye View of America Tomas Van Houtryve 2015 Media Kit

BLUE SKY DAYS A DRONE’S-EYE VIEW OF AMERICA TOMAS VAN HOUTRYVE 2015 MEDIA KIT • CONTENTS • I. STATEMENT II. ARTIST BIO III. RECOGNITION IV. EXHIBITIONS & COLLECTIONS V. PUBLICATIONS & LINKS I. STATEMENT In October 2012, a drone strike in northeast Pakistan killed a 67-year-old woman picking okra outside her home. At a U.S. Congressional hearing held in Washington in October 2013, the woman’s 13-year- old grandson, Zubair Rehman, spoke to a group of lawmakers. “I no longer love blue skies,” said Rehman, who was injured by shrapnel in the attack. “In fact, I now prefer gray skies. The drones do not fly when the skies are gray.” According to strike reports complied by investigative journalists, Zubair Rehman’s grandmother is one of several thousand people killed by covert U.S. drone strikes since 2004. Although we live in the most media- connected age in history, the public has scant visual record of the drone war and its casualties. In response, I decided to attach my camera to a small drone and travel across America to photograph the School yard, 2013 very sorts of gatherings mentioned in strike reports from Pakistan and Yemen —weddings, funerals, groups of people praying or exercising. I made a list of “targets” to observe from the sky by reading hundreds of these reports. I also flew my camera over settings in which drones are used over America to less lethal effect, such as prisons, oil fields, and the U.S.-Mexico border. By creating these images, I aim to draw attention to the changing nature of personal privacy, surveillance, and contemporary warfare. -

PROGRAM July 20, 2018

e/th 30 Festival International du/of photojournalism photojournalisme PRELIMINARY 2018 PROGRAM July 20, 2018 PRO. WEEK 03.09 au/to 08.09 FESTIVAL 01.09 16.09 2018 30 YEARS, ALREADY! OR ONLY 30 YEARS? Flashback to 1989, to the very first Visa pour l’Image Festival. There were very few captions, or none at all, and no titles for the exhibitions. It was all a bit “cottage industry,” but there was great enthusiasm and dedication. The first evening shows in Perpignan, at the Palais des Rois de Majorque, were done with slides, and the moisture in the air with the heat from the projectors formed weird patterns of condensation. It was the first festival, but it was deemed a success. We felt that the idea could work, that there really was something to be done for all those people working in photography and the press. It was the heyday for photo agencies. We obviously needed to get bigger, and we did. A few years later, we’d reached the age of seven, the age of reason, and while a bit surprised that we were still around, the success continued. Then we made it to the 10th year, the 15th, the 20th, the 25th, and now it’s 30. Thirty years is not a full lifetime, but it’s a good half. First of all, thanks are due to those who have been here since the very beginning, and to those who joined us in the second year, and to all the others, all the teams and workers, and the loyal partners, both public and private, who have been with us for so long. -

Martina Bacigalupo

23e/rd Festival International du/of photojournalism photojournalisme 2011 PRESS / PUBLIC RELATIONS 08. 27 09. 11 pro-week 08.29 TO 09.04 Perpignan, Visa pour l’Image, 23 Festivals (Already!) …for Photojournalism New technologies, the development of digital photography and the global financial crisis have all changed the rules and practices for photojournalism. Photojournalists may have lost ground in the press, but reports are presented in other ways and are attracting growing audiences, through modern media, festivals and cultural venues. As the world continues, in constant change (freedom movements in Tunisia, Egypt, Libya, Sudan, Syria, Bahrain, Ivory Coast and more), or faced with the furies of nature (earthquake and tsunami in Japan), and man’s cruelty to man (Marrakech and Afghanistan), there are stories every day, every hour, every minute, and an almost instantaneous profusion of photographs. Photojournalism today is presented in a diversity of forms and media, via professional channels, stringers, free-lancers and amateurs. Everyone seems to be practicing photojournalism, or at least claiming to do so. Yes, photojournalism is still a key vector – for news and information, for minds and ideas, for the pursuit of freedom, for judgment and the quest for truth. In doing this, some die and some are taken hostage. They must not be forgotten. A reference in this profusion of pictures is Visa pour l’Image- Perpignan in early September, now the annual international meeting place for photojournalism. In 2010, 225 000 entrances were recorded for the 28 exhibitions and evening shows on the giant screen, including secondary school students, i.e. -

Pour Le Prix Bayeux-Calvados Des Correspondants De Guerre, Le Radar Expose

Pour le Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre, le Radar expose : Tomas VAN HOUTRYVE « Rébellion au Népal » Lauréat à Bayeux du Prix du public en 2006 Prix parrainé par le CFJ , la Caisse d'Epargne et l'Association pour le Pluralisme d'Expression Du 1er au 28 octobre 2007 Depuis 2004, Tomas Van Houtryve a couvert les étapes douloureuses de la révolution au Népal. Il a voyagé à pied pendant des semaines à travers l'Himalaya pour capturer des images de rebelles maoïstes dans leurs camps d'entraînements. Pendant que le chaos s'est étendu aux rues de Katmandou, il a photographié les affrontements violents entre les manifestants et les forces de l'ordre. Ses images de ces actions politiques intenses sont caractérisées par leur couleur évocatrice et une intimité inattendue. NEPAL - 16 février 2005 - Une jeune fille rebelle maoïste porte un tee-shirt de Britney Spears parmi son bataillon d'autres soldats rebelles. L'histoire moderne du Népal est celle d'une lutte qui oppose une monarchie farouchement traditionnelle à un peuple déterminé à révolutionner le pays de façon durable. La dynastie des Shah a conquis et unifié cette nation himalayenne il y a 239 ans, ancré son pouvoir dans la croyance que les rois sont la réincarnation du dieu Vishnu. Son règne et l'organisation du pays reposent sur la stricte observance du système hindou des castes. En 1996, une faction gauchiste a décidé de passer dans la clandestinité et de lancer une révolution armée contre la monarchie. Les rebelles appliquent à la lettre la stratégie insurrectionnelle de Mao Zedong. -

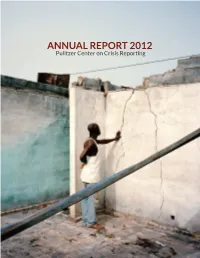

Annual Report 2012 Pulitzer Center on Crisis Reporting

ANNUAL REPORT 2012 Pulitzer Center on Crisis Reporting PULITZER CENTER ON CRISIS REPORTING | ANNUAL REPORT 2011 | 1 We will illuminate “dark places and, with a deep sense of responsibility, interpret these troubled times. JOSEPH PULITZER III (1913-1993)” Founded in 2006, the Pulitzer Center on Crisis Reporting is a leader in sponsoring Pulitzer Center on the independent journalism that media organizations are increasingly less able to Crisis Reporting undertake on their own. The Pulitzer Center’s mission is to raise the standard of coverage of global affairs and to do so in a way that engages the broad public and 1779 Massachusetts Avenue, NW government policy-makers. Suite 615 Washington, DC 20036 The Pulitzer Center is a bold initiative, in keeping with its sponsorship by a family whose name for more than a century has been a watchword for journalistic 202-332-0982 independence, integrity and courage. The Center is a 501(c)(3) non-profit organization. www.pulitzercenter.org TABLE OF CONTENTS Letter from Board Chair and Executive Director 3 2012 Reporting Projects 6 Campus Consortium 12 Student Fellows 15 Global Gateway 17 Event Highlights 19 Social Media 20 E-Books 25 Awards and Honors 26 Staff, Board of Directors and Advisory 28 Council ” Donors 29 Contact Information and Credits 30 PULITZER CENTER ON CRISIS REPORTING | ANNUAL REPORT 2012 | 1 nuns for GlobalPost and National Catholic Reporter to Beenish Ahmed’s story-behind-the-story of the young Pakistani girl who symbolized that country’s struggle for gender equality—and was subsequently shot in the head LETTER FROM BOARD CHAIR by the Taliban. -

Corentin Fohlen (Fedephoto), Lauréat 2010 Pour Son Travail Sur Bangkok Et Haïti, Est Exposé Dans Le Cadre De Visa Pour L’Image

2010 e/nd 22 Festival International du/of photojournalism photojournalisme 2010 28. 08 12. 09 PRESSE / RELATIONS PUBLIQUES pro-week 30.08 au 05.09 Visa pour l’Image poursuit son succès. En 2009, 187 000 entrées aux expositions, plus de 12 000 personnes aux soirées du Campo Santo, retransmises durant 3 soirs sur la place de la République (près de 8 000 personnes), 6 800 scolaires et lycéens, les plus grandes agences de photo et de presse installées au Centre International de Presse, environ 3 000 professionnels accrédités, 300 agences et collectifs ainsi que 59 pays représentés. Depuis sa création, Visa pour l’Image a vu passer plus de 3 300 000 visiteurs. 21 ans d’histoire déjà entre Perpignan et le photojournalisme. 21 ans marqués, bien sûr, par la création et l’incroyable développement de Visa pour l’Image, qui a su faire de Perpignan la capitale mondiale des photojournalistes et, au-delà, de toute la presse d’opinion, des agences de photo, mais aussi 21 ans de travail autour de la photographie, des arts visuels, de la nécessaire confrontation des regards d’hier et d’aujourd’hui. La profession de photojournaliste est en danger, menacée par les regroupements aveugles des supports de presse, le développement des techniques numériques qui supprime tout recul et nourrit un flux de plus en plus rapide d’informations pas toujours vérifiées. Des agences ferment, les collectifs de photographes vacillent. Le photojournalisme, le journalisme doivent se réinventer face à Internet, haut débit, Facebook, Twitter… Un progrès évident, contre lequel on ne peut aller, mais qui nécessite des comportements, une mutation, une économie à définir. -

18Th Visa Pour L'imagegb

18 e/th Festival International du/of photojournalism photojournalisme 2006 02.09 17.09 pro-week 04.09 au 10.09 18e/thFestival President’s Message International du/of photojournalism photojournalisme Is photojournalism as a profession under threat? Will photojournalists become extinct? Digital technology and the different possibilities it offers have revolutionized conventional news photography. Anyone can now take a snapshot and send the pictures from one 2 point of the globe to another. And with continuing improvements in technology, the quality is getting better and better; it is even possible to make changes without leaving any tell-tale signs! At the same time, the different organizations, news agencies and camera manufacturers are also changing and evolving. And this is just the beginning of the photographic reformation, of the revolution that offers new capacities every day (e.g. photos on mobile phones, computer and TV screens and home prints). It is not difficult to imagine a situation where we will no longer need qualified men and women on the spot when major events occur (often running great risks) to have them report on the latest news with a series of photos conveying a logical version of the events. Visa pour l'Image-Perpignan may not be in line with certain mainstream opinions, but we continue to believe that competent people, able to provide us with reliable visual information are essential and clearly have a role to play. We shall always be there with them. Our association has had to contend with difficulties. In the past we were lucky enough to enjoy unanimous support, but some of the institutional partners withdrew their financial backing, jeopardizing the Festival over the last two years. -

Universidade Federal De Pernambuco Centro De Artes E Comunicação Programa De Pós-Graduação Em Comunicação Doutorado Em Comunicação

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO DOUTORADO EM COMUNICAÇÃO Juliana Andrade Leitão FOTOJORNALISMO DISRUPTIVO: ESPAÇOS DE DISPUTA, PROCESSOS DE RUPTURA E A REPRESENTAÇÃO VISUAL DOS ACONTECIMENTOS NO WORLD PRESS PHOTO RECIFE 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO DOUTORADO EM COMUNICAÇÃO FOTOJORNALISMO DISRUPTIVO: ESPAÇOS DE DISPUTA, PROCESSOS DE RUPTURA E A REPRESENTAÇÃO VISUAL DOS ACONTECIMENTOS NO WORLD PRESS PHOTO Tese apresentada à Coordenação do Programa de Pós- Graduação em Comunicação, da Universidade Federal de Pernambuco, para a obtenção do grau de doutor em Comunicação, sob orientação do Prof. Dr. Alfredo Eurico Vizeu Pereira Junior. RECIFE 2016 Catalogação na fonte Bibliotecário Jonas Lucas Vieira, CRB4-1204 L533f Leitão, Juliana Andrade Fotojornalismo disruptivo: espaços de disputa, processos de ruptura e a representação visual dos acontecimentos no World Press Photo / Juliana Andrade Leitão. – 2016. 256 f.: il., fig. Orientador: Alfredo Eurico Vizeu Pereira Júnior. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Artes e Comunicação. Comunicação, 2016. Inclui referências. 1. Comunicação. 2. Fotojornalismo. 3. Imagens como recursos de informação. 4. Prêmios. 5. Fotografias. I. Pereira Júnior, Alfredo Eurico Vizeu (Orientador). II. Título. 302.23 CDD (22.ed.) UFPE (CAC 2016-104) Juliana Andrade Leitão TÍTULO DO TRABALHO: “ FOTOJORNALISMO FOTOJORNALISMO DISRUPTIVO: ESPAÇOS DE DISPUTA, PROCESSOS DE RUPTURA E A REPRESENTAÇÃO VISUAL DOS ACONTECIMENTOS NO WORLD PRESS PHOTO” Tese apresentada ao programa de Pós- Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Comunicação. Aprovada em: 26/02/2016 BANCA EXAMINADORA _______________________________________ Prof.