Annuario Accademico 2017-20182019 - 2020

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Book Reviews

Theological Studies 68 (2007) BOOK REVIEWS OPENING THE SEALED BOOK:INTERPRETATIONS OF THE BOOK OF ISAIAH IN LATE ANTIQUITY. By Joseph Blenkinsopp. Grand Rapids, Mich.: Eerd- mans, 2006. Pp. 335. $25. Blenkinsopp recently completed Anchor Bible’s three-volume commen- tary on the Book of Isaiah. His work there not only resulted in detailed analysis of the shape and purpose of the Isaian text, but also led B. to realize the influence of the interpretive process, already begun in the final redaction of the book, on a variety of works and movements in the fol- lowing centuries. Here B. explores three models of Isaiah drawn from the book itself: (1) the prophet who announces judgment as God’s critic of society and defender of the marginal; (2) the prophet as apocalyptic seer who announces imminent final judgment; and (3) the prophet as “man of God” who (in general a hero of the past) heals, intercedes, works miracles, and the like. Each model played a role among different groups, but the most important trajectory for B. is that of the apocalyptic seer, given Isaiah’s heavy influence on the Book of Daniel, the Qumran sectar- ians, and the earliest Palestinian Christianity. Two themes are key: the penitent remnant that survives the Exile, and the sealed book hiding Isa- iah’s words until a future completion (Isa. 8:16; 29:11–12). B. concludes that both Qumran and Christianity likely emphasized these themes because each of their founders, the Teacher of Righteousness and Jesus, applied them to himself. Studies of their respective uses of Isaian texts can help exegetes reach better comparative understandings of the first Christians and the Qumran community, and see more clearly how Jesus and Chris- tianity stood within the orbit of sectarian Judaism. -

Copyright © 2016 Matthew Habib Emadi All Rights Reserved. The

Copyright © 2016 Matthew Habib Emadi All rights reserved. The Southern Baptist Theological Seminary has permission to reproduce and disseminate this document in any form by any means for purposes chosen by the Seminary, including, without limitation, preservation or instruction. THE ROYAL PRIEST: PSALM 110 IN BIBLICAL- THEOLOGICAL PERSPECTIVE A Dissertation Presented to the Faculty of The Southern Baptist Theological Seminary In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy by Matthew Habib Emadi May 2016 APPROVAL SHEET THE ROYAL PRIEST: PSALM 110 IN BIBLICAL- THEOLOGICAL PERSPECTIVE Matthew Habib Emadi Read and Approved by: __________________________________________ James M. Hamilton (Chair) __________________________________________ Peter J. Gentry __________________________________________ Brian J. Vickers Date______________________________ To my wife, Brittany, who is wonderfully patient, encouraging, faithful, and loving To our children, Elijah, Jeremiah, Aliyah, and Josiah, may you be as a kingdom and priests to our God (Rev 5:10) TABLE OF CONTENTS Page LIST OF ABBREVIATIONS ............................................................................................ ix LIST OF TABLES ............................................................................................................ xii PREFACE ........................................................................................................................ xiii Chapter 1. INTRODUCTION ................................................................................................ -

The Catholic Biblical Quarterly Monograph Series 44 EDITORIAL BOARD Mark S

The Catholic Biblical Quarterly Monograph Series 44 EDITORIAL BOARD Mark S. Smith, Chairperson Lawrence E. Boadt, C.S.P. Richard J. Clifford, S.J. John J. Collins Frederick W. Danker Robert A. Di Vito Daniel J. Harrington, S.J. Ralph W. Klein Léo Laberge, O.M.I. Bruce J. Malina Pheme Perkins Eugene C. Ulrich Ronald D. Witherup, S.S. Studies in the Greek Bible Essays in Honor of Francis T. Gignac, S.J. EDITED BY Jeremy Corley and Vincent Skemp The Catholic Biblical Quarterly Monograph Series 44 © 2008 The Catholic Biblical Association of America, Washington, DC 20064 All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any means without permission in writing from the Catholic Biblical Association of America. Produced in the United States of America Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Studies in the Greek Bible : essays in honor of Francis T. Gignac, S.J. / edited by Jeremy Corley and Vincent Skemp. p. cm. — (The Catholic biblical quarterly monograph series ; 44) Includes bibliographical references and indexes. ISBN 0-915170-43-4 (alk. paper) 1. Bible. Greek—Versions—Septuagint. 2. Bible—Criticism, interpretation, etc. I. Gignac, Francis T. II. Corley, Jeremy. III. Skemp, Vincent T. M. BS38.S78 2008 220.6—dc22 2008026572 Contents FOREWORD Alexander A. Di Lella, O.F.M. ix INTRODUCTION Jeremy Corley and Vincent Skemp, editors xiii PART ONE GENESIS CREATION TRADITIONS 1 CREATION UNDER CONTROL: POWER LANGUAGE IN GENESIS :–: Jennifer M. Dines 3 GUARDING HEAD AND HEEL: OBSERVATIONS ON SEPTUAGINT GENESIS : C. T. Robert Hayward 17 “WHAT IS epifere?” GENESIS :B IN THE SAHIDIC VERSION OF THE LXX AND THE APOCRYPHON OF JOHN Janet Timbie 35 v vi · Contents PART TWO LATER SEPTUAGINTAL BOOKS 47 A TEXTUAL AND LITERARY ANALYSIS OF THE SONG OF THE THREE JEWS IN GREEK DANIEL :- Alexander A. -

Biblical Ethics 565290Research-Article2014

TSJ0010.1177/0040563914565290Theological StudiesBiblical Ethics 565290research-article2014 Article Theological Studies 2015, Vol. 76(1) 112 –128 NOTES ON MORAL THEOLOGY © Theological Studies, Inc. 2015 Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav Biblical Ethics: 3D DOI: 10.1177/0040563914565290 tsj.sagepub.com Lúcás Chan, S.J. Marquette University, USA Abstract The past two decades have seen significant developments in the field of biblical ethics. The article looks at these in three dimensions so as to provide a more comprehensive understanding of the efforts of biblical scholars and Christian ethicists. The author perceives that a more integrated approach to biblical ethics, collaboration on various levels, innovation in our approaches, and humble learning from our colleagues worldwide can throw light on our search for future direction in the field. Keywords Bible, Bible and ethics, Bible and morality, biblical ethics, Christian ethics, globalization and ethics, morality, Scripture and ethics, Scripture and morality, scriptural ethics, theological ethics, virtue ethics wo questions need to be raised at the outset: What is biblical ethics, and what does “3D” in the title stand for? The first question is better rephrased as, What is hap- Tpening in the field of biblical ethics?1 Although using Scripture as the sole author- ity for Christian ethics has for centuries distinguished Protestant from Catholic methodology, biblical ethics is not a new area of research within the Roman Catholic 1. My survey focuses on developments in New Testament ethics over the past two decades. Though I write as a Catholic biblical ethicist, I consider both Catholic and Protestant contributions. Corresponding author: Lúcás Chan, S.J. -

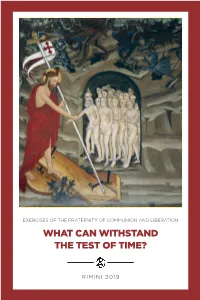

What Can Withstand the Test of Time?

EXERCISES OF THE FRATERNITY OF COMMUNION AND LIBERATION WHAT CAN WITHSTAND THE TEST OF TIME? RIMINI 2019 WHAT CAN WITHSTAND THE TEST OF TIME? EXERCISES OF THE FRATERNITY OF COMMUNION AND LIBERATION RIMINI 2019 On the cover: Christ in limbo restores life to the elect. The image of the descent into limbo belongs to a cycle of frescos of the late 1400s in the chapel of Saint Sébastien in Lanslevillard, in Haute-Savoie, France. Christ the victor over death, represented by the devil crushed under the gates of hell, draws the deceased out of the kingdom of the dead, led by Adam. Some details stand out: the nakedness of the dead, the same nakedness of children when they are born. In contrast to the crying of newborns, their faces express gladness because they are aware that the life they are about to enter is eternal. Finally, there is the detail of Jesus grasping Adam by the wrist, not by the hand. The wrist is the part of the human body where one can perceive life, and Christ gives back life. Adam does not grasp Christ, but lets himself be grasped by Him in a gesture of total humility. “On the occasion of the Spiritual Exercises that has gathered in Rimini the members of the Fraternity of Communion and Liberation, accompanied this year by the significant theme, “What can withstand the test of time?” the Supreme Pontiff sends his cordial greetings, with the prayer that the memory of the sacrifice of Christ and His incarnation in history may be a concrete help offered by God the Father to overcome all the adversity and mediocrity of the present time. -

Mar-JB-2016-Neu-4.Pdf

Internationaler Mariologischer Arbeitskreis Kevelaer Sedes Sapientiae Mariologisches Jahrbuch 20 (2016) Band 2 Hrsg. von Manfred Hauke Johannes Stöhr 3 Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Na- tionalbibliographie: detaillierte bibliographische Angaben sind im Internet über http://dnd.d-nb.de abrufbar. Sedes Sapientiae Mariologisches Jahrbuch, 20 (2016) Bd. 2 Herausgegeben von Prof. Dr. Manfred Hauke Prof. Dr. Johannes Stöhr Eine Veröffentlichung in der Schriftenreihe des Internationalen Mariologischen Arbeitskreises Kevelaer e.V. (IMAK) 1. Auflage 2016 ISSN: 1862-7013 © Fe-Medienverlag GmbH Hauptstraße 22, D-88353 Kisslegg Inhalt Papst Franziskus Aus der Ansprache zum Angelus am Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel (15. August 2016) 7 Papst Franziskus Aus der Ansprache auf dem Petersplatz am 8. Oktober 2016 8 Regina Einig Fatima, eine Fundgrube für Forscher 11 Manfred Hauke 24. Internationaler Mariologisch-Marianischer Kongress in Fatima, 6.-11. September 2016: Schlussbericht der deutschen Sprachgruppe 18 Johannes Stöhr Maria und die Kirche im Lichte der Botschaft von Fatima 21 Manfred Hauke Das Sonnenwunder von Fatima als Zeichen der Hoffnung 62 Christian Stadtmüller Die Bedeutung der Engelerscheinung von 1916 im Vorfeld der Ereignisse von Fatima 107 Daniel Sluminsky Fatima und das Wunder von Hiroshima 131 Carlos Cabecinhas Grundhaltungen der Spiritualität von Fatima 135 Karin Maria Fenbert Fatima und seine Wirkungsgeschichte - Die Berufung und Sendung von Pater Werenfried van Straaten 143 Rezensionen und Literaturhinweise (K. Limburg, J. Stöhr, M. Hauke) 166 5 6 Papst Franziskus Aus der Ansprache zum Angelus am Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel (15. August 2016) Gesegnetes Fest Mariä Aufnahme in den Himmel! Der Abschnitt aus dem Evangelium (Lk 1, 39-56) des heutigen Hochfestes Mariä Aufnah- me in den Himmel beschreibt die Begegnung Marias mit ihrer Verwand- ten Elisabet und hebt dabei hervor: »Maria machte sich auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa« (v. -

Phinehas, the Sons of Zadok, and Melchizedek

! Phinehas, the Sons of Zadok, and Melchizedek An Analysis of Some Understandings of Priestly Covenant in the Late Second Temple Period A Thesis submitted to the University of Manchester for the degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Humanities 2013 Dongshin D. Chang School of Arts, Languages and Cultures Table of Contents List of Abbreviations ………………………………………………………………… 6 Abstract ……………………………………………………………………………… 7 Declaration …………………………………………………………………………... 8 Copyright Statement …………………………………………………………………. 9 Preface ……………………………………………………………………………….. 10 INTRODUCTION Chapter 1: Introduction ……………………………………………………………… 13 1. Covenant …………………………………………………………………………... 14 1.1. Studies of the Covenant in the Hebrew Bible ………………………………… 14 1.1.1. Wellhausen and Subsequent Form-Critical Approaches and Tradition-History ………………………………………………… 14 1.1.2. Archaeological Approach …………………………………………....... 17 1.1.3. Sociological Approach ………………………………………………... 18 1.1.4. Perlitt, Kutsch, McCarthy, and Nicholson …………………………….. 20 1.2. Studies on the Covenant in the Second Temple Periods ……………………... 22 1.2.1. Sanders and Covenantal Nomism ……………………………………... 22 1.2.2. Concept of Covenant in the Dead Sea Scrolls ………………………… 24 1.3. Locating the Parameters for the Discussion of Covenant …………………….. 28 2. Priesthood or Priestly Institution in the Second Temple Period ………………….. 31 2.1. Transition of the Society from the Ancient Israel to the Second Temple Judaism ……………………………………….. 31 2.2. Significance of the Priesthood in Second Temple Judaism …………………... 32 2.2.1. Cultic Functions of Jerusalem Temple and Priests ……………………. 32 2.2.2. Priest as Administrator ………………………………………………... 32 2.2.3. Priest as Scribe ………………………………………………………... 34 3. An Agenda for the Present Study …………………………………………………. 34 3.1. The Combined Concepts of Covenant and Priesthood ………………………... 34 3.2. Overview of the Chapters …………………………………………………….. 35 PART I 1 and 2 Maccabees Chapter 2: Priestly Covenant in 1 and 2 Maccabees …………………...................... -

Survey of Recent Mariology Eamon R

Marian Studies Volume 53 The Marian Dimension of the Christian Article 12 Life: II. The Middle Period 2002 Survey of Recent Mariology Eamon R. Carroll Follow this and additional works at: https://ecommons.udayton.edu/marian_studies Part of the Religion Commons Recommended Citation Carroll, Eamon R. (2002) "Survey of Recent Mariology," Marian Studies: Vol. 53, Article 12. Available at: https://ecommons.udayton.edu/marian_studies/vol53/iss1/12 This Back Matter is brought to you for free and open access by the Marian Library Publications at eCommons. It has been accepted for inclusion in Marian Studies by an authorized editor of eCommons. For more information, please contact [email protected], [email protected]. Carroll: Survey of Recent Mariology A SURVEY OF RECENT MARIOLOGY (2002) Eamon R. Carroll, O.Carm. * As is the custom in this survey, three special items lead off, without prejudice to the scores of other books and articles that follow. The three represent pilgrimage shrines, the rosary and scripture. The ftrst entry I touched on last year, but it deserves this longer appreciation: The Madonnas of Europe: Pilgrim ages to the Great Marian Shrines of Europe (Ignatius Press, San Francisco, 2000, 288 pp.). Coffee-table size, this beautiful hardbound book contains the onsite photographs of seventy shrines taken over ftve years byJanusz Rosikon (famous for Soli darity coverage), with text by Wojciech Nizynski. The Polish primate Cardinal J 6zef Glemp and Cardinal Deskur contribute introductions, as does Norman Davies of Oxford. William M. McLoughlin, O.S.M., was consultant for the English translation. The seventy shrines run, in the British edition, "from the At lantic to the Urals and are divided into eight somewhat arbi trary units. -

Jesus, the Apostle and High Priest of Our Confession . Audience

BibAn 11/2 (2021) 281–300 281 Jesus, the Apostle and High Priest of Our Confession . Audience-Oriented Criticism of Heb 3:1-6 PIOTR BLAJER Studium Biblicum Franciscanum, Jerusalem [email protected] ORCID: 0000-0001-8835-9357 Abstract: Hebrews 3:1-6 is one of the most intriguing passages of the letter. It catches the attention of who reads or hears the letter for several reasons: one of which is the way the author presents Jesus Christ. It establishes a comparison between Moses and Christ in order to demonstrate Christ’s superiority as the high priest and apostle. It is the only passage in the New Testament where Jesus is presented as an apostle. The reader-oriented research points out to the way the author addresses the audience of his letter and how he manages to catch their attention and present their present status. Those who accept Christ’s mission as the apostle are sanctified and can be considered the house of God governed by Christ. Keywords: Hebrews, Apostle, Jesus, Moses, reader-oriented research ebrews 3:1-6 is one of the passages that catches the attention of the audience Hfor several reasons. First of all, the author compares Moses to Christ in order to demonstrate Christ’s superiority as the high priest and apostle, thus making it the only passage in the New Testament where Jesus is presented as an apostle. Second, in such a short passage, the author addresses the audience in several different ways. He calls them brothers, partners of heavenly calling and house of God. -

Journal of Biblical Literature

Journal of Biblical Literature VOLUME 122, No. 2 Summer 2003 “Until This Day” and the Preexilic Redaction of the Deuteronomistic History JEFFREY C. GEOGHEGAN 201–227 Who Was the Chronicler’s Audience? A Hint from His Genealogies YIGAL LEVIN 229–245 Purity beyond the Temple in the Second Temple Era JOHN C. POIRIER 247–265 The Fourteen Triads of the Sermon on the Mount (Matthew 5:21–7:12) GLEN H. STASSEN 267–308 Why Did Matthew Get the Shema Wrong? A Study of Matthew 22:37 PAUL FOSTER 309–333 Brotherly Love and the High Priest Christology of Hebrews PATRICK GRAY 335–350 What Was Doeg the Edomite’s Title? Textual Emendation versus a Comparative Approach to 1 Samuel 21:8 SHAWN ZELIG ASTER 351–359 Book Reviews 363 — Index 400 US ISSN 0021–9231 JOURNAL OF BIBLICAL LITERATURE PUBLISHED QUARTERLY BY THE SOCIETY OF BIBLICAL LITERATURE (Constituent Member of the American Council of Learned Societies) EDITORS OF THE JOURNAL General Editor: GAIL R. O’DAY, Candler School of Theology, Emory University, Atlanta, GA 30322 Book Review Editor: TODD C. PENNER, Austin College, Sherman, TX 75090 EDITORIAL BOARD Term Expiring 2003: SUSAN ACKERMAN, Dartmouth College, Hanover, NH 03755 MICHAEL L. BARRÉ, St. Mary’s Seminary & University, Baltimore, MD 21210 ATHALYA BRENNER, University of Amsterdam, 1012 GC Amsterdam, The Netherlands MARC BRETTLER, Brandeis University, Waltham, MA 02254-9110 WARREN CARTER, St. Paul School of Theology, Kansas City, MO 64127 PAUL DUFF, George Washington University, Washington, DC 20052 BEVERLY R. GAVENTA, Princeton Theological Seminary, Princeton, NJ 08542 JUDITH LIEU, King’s College London, London WC2R 2LS United Kingdom KATHLEEN O’CONNOR, Columbia Theological Seminary, Decatur, GA 30031 C. -

Part VII. Europe

Center for Applied Research in the Apostolate Georgetown University Washington, D.C. Global Directory of Catholic Seminaries Part VII: Europe January 2017 Michal J. Kramarek, Ph.D. Fr. Thomas P. Gaunt, S.J., Ph.D. Santiago Sordo-Palacios Part VII: Europe Number of Seminary Records for Europe in the Directory of Seminaries by Country This part of the Directory of Catholic Seminaries describes seminaries in Europe. The map above illustrates the number of seminary records in the Directory by country. Overall, the Directory includes 580 seminary records for Europe. Among countries in this world region, the Directory includes the highest number of seminary records for Italy (215 seminaries), Poland (51 seminaries), and Germany (46 seminaries). 2 Comparison between the Number of Seminaries in the Annuarium Statisticum Ecclesiae (ASE) and Its Equivalent in the Directory of Catholic Seminaries (DCS) in Europe by Country1 Number of seminaries in ASE Number of seminaries in DCS Secondary Philosophy Not ASE Secondary Philosophy Not DCS schools and theology classified total schools and theology classified total Albania 6 6 - 12 0 2 2 4 Andorra 0 0 - 0 0 0 0 0 Armenia 1 0 - 1 0 0 0 0 Austria 4 13 - 17 0 12 6 18 Azerbaijan 0 0 - 0 0 0 0 0 Belarus 0 2 - 2 0 0 0 0 Belgium 0 12 - 12 0 9 4 13 Bosnia and 2 3 - 5 0 1 2 3 Herzegovina Bulgaria 0 0 - 0 0 0 0 0 Croatia 10 19 - 29 1 5 4 10 Czech Republic 1 5 - 6 0 2 3 5 Denmark 0 1 - 1 0 0 0 0 Estonia 0 0 - 0 0 0 0 0 Faeroe Islands 0 0 - 0 0 0 0 0 Finland 0 1 - 1 0 0 0 0 France 8 58 - 66 1 17 17 35 Georgia 4 0 - 4 0 0 0 0 Germany 12 38 - 50 0 25 20 45 Gibraltar 1 0 - 1 0 0 0 0 Great Britain 1 10 - 11 0 12 5 17 Greece 0 0 - 0 0 0 0 0 Hungary 0 16 - 16 0 2 3 5 Iceland 0 0 - 0 0 0 0 0 Ireland 2 14 - 16 0 12 23 35 Italy 90 317 - 407 9 119 88 216 Kosovo 2 0 - 2 0 0 0 0 Latvia 1 1 - 2 0 1 0 1 Liechtenstein 0 0 - 0 0 0 0 0 Lithuania 7 3 - 10 0 2 2 4 Luxembourg 0 0 - 0 0 0 1 1 1 The numbers for ASE were derived from the 2013 edition. -

MF Bibliografia

DR. PROF. MANZI FRANCO BIBLIOGRAFIA 1994 ARTICOLO 1. «I segreti di Qumrān in Vaticano», in Il mondo della Bibbia 24:4 (1994) 55-58. 1995 ARTICOLO 2. «La figura di Melchisedek: saggio di bibliografia aggiornata», in Ephemerides Liturgicae 109 (1995) 331-349. 1996 ARTICOLI 3. «Fil 2,6-11 ed Eb 5,5-10: due schemi cristologici a confronto», in Rivista Biblica 44 (1996) 31-64. 4. «“Qumrân e le origini cristiane”. Resoconto del VI Convegno dei neotestamentari e anticocristianisti», in La Scuola Cattolica 124 (1996) 407-412. 5. «Schiere angeliche: saggio di bibliografia aggiornata sull’angelologia», in Ephemerides Liturgicae 110 (1996) 51-84.141-164. RECENSIONE ALBERTO VALENTINI (ed.), Maria nel mistero del Verbo incarnato. Congresso Internazionale Mariologico. Loreto, 22-25 marzo 1995, Roma, Edizioni Monfortane, 1995, pubblicato in Theotokos 3 (1995) 279-662, in Marianum 58 (1996) 262-267. 1997 LIBRO 6. Melchisedek e l’angelologia nell’Epistola agli Ebrei e a Qumran (= Analecta Biblica, 136), Roma, Editrice Pontificio Istituto Biblico, 1997, 433 pp. 1 ARTICOLI 7. «Il “memoriale” di Es 12,1-14: lettura sacramentale», in Parole di vita 42:3 (1997) 10-16. 8. «Ebrei, Lettera agli», in GIAN LUIGI PRATO (a cura di), Grande Enciclopedia illustrata della Bibbia. Volume 1. Abacuc – Futuro, Casale Monferrato (Alessandria), Piemme, 1997, pp. 438-443; originale tedesco: «Hebräerbrief», in HELMUT BURKHARDT ET ALII (edd.), Das Grosse Bibellexikon, Wuppertal und Zürich, R. Brockhaus Verlag, 1987-1989. 9. «La figura qumranica di Melchisedek: possibili origini di una tradizione letteraria del primo secolo cristiano?», in ELIZABETH A. LIVINGSTONE (ed.), Studia Patristica. Vol. XXX.