VAS Rapporto Ambientale: Analisi Di Contesto

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Provincia Di Bergamo

COMUNE DI GANDINO Provincia di Bergamo Piano di Emergenza Comunale ALLEGATI OPERATIVI E GLOSSARIO 14_022 PEC DEFINITIVA - D 0 Giugno 2015 Prima emissione 1 - - 2 - - 3 - - Dott. Geol. SERGIO GHILARDI iscritto all' O.R.G. della Lombardia n° 258 Studio G.E.A. 24020 RANICA (Bergamo) Via La Patta, 30/d Telefono e Fax: 035.340112 E - Mail: [email protected] Dott. Ing. FRANCESCO GHILARDI iscritto Ord. Ing. Prov. BG n. 3057 Prat. 14_022 Comune di Gandino (Bergamo) SOMMARIO 1 MODULISTICA DI EMERGENZA ................................................................................................... 2 2 ELENCHI E RISORSE DEL TERRITORIO A SUPPORTO DEL PIANO ....................................... 3 2.1 Dati generali .......................................................................................................................... 3 2.2 Elenco frazioni e località abitate principali ........................................................................ 4 2.3 Risorse Idriche ...................................................................................................................... 5 2.4 Distributori di carburante e impianti similari ..................................................................... 7 2.5 Personale sanitario residente / operante sul territorio o nei comuni limitrofi ............... 8 2.5.1 Medici e ambulatori .......................................................................................................... 8 2.5.2 Veterinari .......................................................................................................................... -

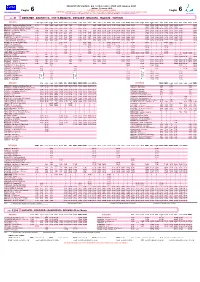

Foglio 6 ORARIO in VIGORE Dal 14 Settembre 2020 All'8 Giugno 2021 Foglio 6

ORARIO IN VIGORE dal 14 Settembre 2020 all'8 Giugno 2021 edizione 31 agosto 2020 Foglio 6 IL SERVIZIO E' SOSPESO IL GIORNO DI NATALE Foglio 6 www.bergamotrasporti.it SI EFFETTUA IL SERVIZIO NON SCOLASTICO nei giorni: 2/11/2019; dal 23/12/2019 al 6/1/2020; 24 e 25/2/2020; dal 9/4/2020 al 14/4/2020; 2/5/2020 e 1/6/2020 ufficio informazioni: da telefono fisso 800 139392 da telefono mobile 035 289000 -- [email protected] www.arriva.it LINEA D BERGAMO - BAGNATICA - COSTA MEZZATE - GORLAGO - BOLGARE - TELGATE - SARNICO ANDATA FER6 sco6 sco6 sco6 sco6 sco6 sco6 FER6 sco6 FER6 VS6 sco6 VS6 VS6 FER6 Ssab Vs6 sco5 FER6 Ssab sco6 sco6 sco6 sco5 sco6 sco6 Vs6 sco6 sco5 sco6 Vs6 sco6 sco6 sco5 1 4 2 4 BERGAMO - Stazione Autolinee (Pens 8) 6:10 6:20 6:40 6:45 6:50 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 10:00 11:00 11:15 11:30 12:00 12:00 12:00 12:10 12:45 13:00 13:00 13:00 13:15 13:25 13:25 13:35 13:55 BERGAMO - via Maj (ist. Fantoni) *solo scolastico I I I I I I I I I I I I I I I I I I 12:47 13:02 13:02 I 13:17 13:27 13:27 I 13:57 BERGAMO - Via Borgo Palazzo, 163 (GS) 6:16 6:26 6:46 6:51 6:56 7:06 7:36 8:06 8:36 9:06 10:06 11:06 11:21 11:36 12:06 12:06 12:06 12:16 12:51 13:06 13:06 13:06 13:21 13:31 13:31 13:41 14:01 SERIATE - Via Paderno (Ufficio PT) 6:20 6:30 6:50 6:55 7:00 7:10 7:40 8:10 8:40 9:10 10:10 11:10 11:25 11:40 12:10 12:10 12:10 12:20 12:55 13:10 13:10 13:10 13:25 13:35 13:35 13:45 14:05 SERIATE - ITC Majorana 6:23 6:33 6:53 6:58 7:03 7:13 7:43 8:13 8:43 9:00 9:13 10:13 11:13 11:28 11:43 12:13 12:13 12:13 12:23 12:58 13:13 13:13 13:13 13:28 -

Ordinato Per Nominativo)

ELENCO DEL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AMMESSO AD USUFRUIRE DEI PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019 (ORDINATO PER NOMINATIVO) Tipologia del I.C./I.S. DI SERVIZIO corso SETT. INIZIO TERMINE COGNOME NOME ORDINE SCUOLA DATA NOMINA DATA NOMINA ORARIO CATT.7SERV. GIORNI DI SERVIZIO MESI RICONOSCIUTI ORE SPETTANTI Primaria ACQUAROLI CRISTIAN 12/09/2018 30/01/2019 24 141 5 LAUREA I.C. DI BREMBATE SOTTO 31 Sec.2° grado ACQUAVIVA FRANCESCO 05/11/2018 08/06/2019 12 216 7 24 CFU I.S. "G. NATTA" DI BERGAMO 29 Primaria AGAZZI ANDREA DIPL. ACC. I.C. DI BORGO DI TERZO 05/11/2018 31/03/2019 24 147 5 2° LIV 31 Primaria AIOLFI IRENE 05/11/2018 28/03/2019 24 144 5 LAUREA I.C. "I MILLE" DI BERGAMO 31 Sec.2° grado AMRANI HAMZA LAUREA I.S. "PALEOCAPA" DI BERGAMO 14/01/2019 15/04/2019 18 92 3 19 Sec.2° grado ANANIA CARMINE 15/10/2018 22/02/2019 18 131 4 LAUREA IPIA "C.PESENTI" DI BERGAMO 25 Primaria BARDELLA VERA LAUREA I.C. "FRATELLI D'ITALIA" DI 17/12/2018 26/02/2019 24 72 2 COSTA VOLPINO 13 Primaria BARONI FRANCESCA 07/01/2019 17/04/2019 24 101 3 LAUREA I.C. DI SAN GIOVANNI BIANCO 19 Sec.1° grado BIANCO FLAVIA 07/01/2019 01/03/2019 18 54 2 LAUREA I.C. DI CLUSONE 13 Primaria BONATI CHIARA 09/11/2018 22/03/2019 10 134 4 LAUREA I.C. DI PONTE SAN PIETRO 10 Primaria BRIONI LAURA 17/09/2018 30/01/2019 20 136 5 LAUREA I.C. -

Piano Di Governo Del Territorio

Comune di Sarnico Piano di Governo del Territorio VARIANTE N. 2 ADOZIONE DELIBERA C.C. N. 45 DEL 18/12/2017 APPROVAZIONE DELIBERA C.C. N. 27 DEL 13/06/2018 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DOCUMENTO DI PIANO Giugno 2018 Redatto da Architetto Alessandro Nisoli e dal servizio n. 4: Urbanistica e Edilizia Privata Responsabile del Servizio Pianificatore Territoriale Gian Pietro Vitali Istruttore Amministrativo Geometra Antonio Castellini INDICE IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO NELLA NUOVA LEGGE REGIONALE 12/2005…………. .................................................................. …...4 IL QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA ................................................................................... ………………………………::……….5 Il Piano Territoriale Regionale ....................................................................................................................................................................... ………………..5 La Rete Ecologica Regionale .................................................................................................................................................................................................6 Quadro ricognitivo del piano paesaggistico regionale...........................................................................................................................................................7 Inquadramento del Comune di Sarnico .................................................................................................................................................................................7 -

BG) Il 07/07/1946

CURRICULUM PROFESSIONALE Dott. Ing. Franco Salvetti, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 07/07/1946. Laureato al Politecnico di Milano nel 1970. Iscritto nel 1971 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo, al n° 825. Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori al n° 791. Iscritto nell’elenco del M.I. ai sensi della L. 07/12/1984, n. 818, al n° BG-825-I-111. Abilitato allo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs 81/2008. Qualificato come esperto ambientale ai sensi della L.R. 18/97. Studio professionale in Bergamo, Via Innocenzo XI n° 8, tel. 035/403247 – fax 035/403257 – cell.: 348-4209398 – mail: [email protected]. CONSULENTE URBANISTICO dei Comuni di Berzo San Fermo Branzi, Carona, Piazza Brembana, Mezzoldo, Cassiglio, Roncobello, Gaverina Terme, Vigano San Martino, Luzzana, Locatello, Corna Imagna. Ha gestito l’Ufficio Tecnico dei Comuni di Mornico al Serio, Parzanica, Vigolo, Vigano San Martino, Berzo San Fermo, Roncobello. E’ Presidente delle Commissioni del Paesaggio dei Comuni di Cassiglio e Branzi. Alcuni dei lavori pubblici svolti: 1 URBANISTICA Piano di Governo del Territorio, e relativa VAS, del Comune di Corna Imagna (in corso di redazione); Piano di Governo del Territorio, e relativa VAS, del Comune di Berzo San Fermo; successiva. variante Generale 2011 al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi; successiva Variante n 2 di aggiornamento quinquennale. Piano di Governo del Territorio, e relativa VAS, del Comune di Branzi; successiva Variante di aggiornamento quinquennale. Piano di Governo del Territorio, e relativa VAS, del Comune di Roncobello; successiva Variante di aggiornamento quinquennale; successiva variante n 2 al Piano delle Regole. -

RAPPORTO-AMBIENTALE.Pdf

Regione Lombardia Comune di Costa di Mezzate Provincia di Bergamo COMUNE DI COSTA DI MEZZATE Albano Sant'Alessandro San Paolo d'Argon Brusaporto Montello i l e g n Gorlago A iano di i l g e P d o i b Bagnatica Costa di Mezzate b o r a Governo del C Bolgare Territorio Calcinate Coordinamento e Progetto: STUDIO DRYOS - dott. Angelo Ghirelli dott. ing. PIERGUIDO PIAZZINI ALBANI Collaboratori dott. Marcello Manara dott. ing. Valentina Lombardi dott. ing. Alessandra Frosio Studio Geologico dott. geol. Carlo Pedrali Gestione Informatizzata del P.G.T. GLOBO S.r.l. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA Approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 22.03.2012 Pubblicato sul B.U.R.L. n. Serie Avvisi e Concorsi del RAPPORTO AMBIENTALE Revisione n. Data Maggio 2012 Comune di Costa di Mezzate – VAS del Piano di Governo del Territorio – Rapporto Ambientale STUDIO DRYOS Premessa 3 1 Stato attuale dell’ambiente e sua probabile evoluzione senza Piano 4 1.1 Analisi del contesto territoriale 4 1.1.1 Il clima 5 1.1.2 Le acque 6 1.1.3 Geologia 7 1.1.4 I suoli 11 1.1.5 Fauna, flora, biodiversità 15 1.1.6 Siti della Rete Natura 2000 e aree protette 17 1.1.7 Le caratteristiche del paesaggio 18 1.1.8 Il sistema delle reti ecologiche 25 1.1.9 L’evoluzione temporale del territorio 27 1.2 Aspetti socio-economici 29 1.2.1 Popolazione 29 1.2.2 Mobilità 30 1.2.3 Inquinamento atmosferico 32 1.2.4 Inquinamento acustico 35 1.2.5 L’aeroporto di Orio al Serio 38 1.2.6 Inquinamento da Radon 40 1.2.7 Inquinamento del suolo 42 1.2.8 Consumi idrici e qualità delle acque sotterranee -

Benedetta Gente La Mamma Di Riccardo E Quella Farfalla Che Le

PER TUTTO IL MESE DI LUGLIO ACQUISTANDO UNA CUCINA LUCE O CREO KITCHEN AVRAI IN OMAGGIO UN TELEVISORE 55” SAMSUNG VAL SERIANA, VAL DI SCALVE, ALTO E BASSO SEBINO, VAL CALEPIO, VAL CAVALLINA, BERGAMO APERTO DOMENICA POMERIGGIO Autorizzazione Tribunale di Bergamo: Quindicinale Pubblicità «Araberara» VENITE A TROVARCI! Numero 8 del 3 aprile 1987 NIARDO (BS) Tel. 0346/28114 Fax 0346/921252 Redazione Via S. Lucio, 37/24 - 24023 Clusone 26 luglio 2019 Composizione: Araberara - Clusone Tel. 0346/25949 Fax 0346/921252 “Poste italiane Spa - Spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 Anno XXXIII - n. 14 (585) - € 2,00 Stampa: C.P.Z. Costa di Mezzate (Bg) (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art.1, comma 1, DCB Bergamo” Direttore responsabile: Piero Bonicelli CODICE ISSN 1723 - 1884 IL MARE RANZANICO A ROVESCIO Benedetta gente ARISTEA CANINI La mia immaginazione è di Piero Bonicelli limitata solo dalla mia im- maginazione. Quindi fac- Si vive la breve e bella estate da... villeggianti in “casa cio come voglio e ti imma- propria”, stranieri in terre che erano nostre e che non gino come mi piace, anche riconosciamo, frugando nel sottobosco alla ricerca di se non ti ho mai visto ma è radici (sociali e culturali) che non ricordiamo più dove l’ultima cosa che importa. cavolo le aveva piantate chi ci ha preceduto. Come il Oggi è il compleanno del vecchio becchino del mio paese che solo lui sapeva dov’e- Jennifer e Dario, mio papà, un compleanno ra sepolta la gente, al tempo in cui non c’erano le lapidi tondo, quindi lo festeggio, e solo le croci della vita e della morte e, quando è morto i due ‘novelli’ e non importa se non l’ho lui, nessuno sapeva più dove erano sepolti i parenti. -

L'addio a VASCO L'uomo Che Per Tre Volte Guidò Lovere

WWWARABERARAIT COSTON BEACH WWWARABERARAIT CONCESSIONARIA MILLER REDAZIONEREDAZIONE ARABERARAITARABERARAIT DAL ACCESSORI CAMPER PREZZI FIERA TASSO ZERO NEI GIORNI DI VAL SERIANA, VAL DI SCALVE, ALTO E BASSO SEBINO, LAGO D’ENDINE, VAL CAVALLINA, BERGAMO + FORNITURE PER ASSOCIAZIONI Autorizzazione Tribunale di Bergamo: 6ZNSINHNSFQJ APERTURA Pubblicità «Araberara» PORTE APERTE Numero 8 del 3 aprile 1987 Tel. 0346/28114 Fax 0346/921252 STRAORDINARIA 9-16-23 NOVEMBRE Redazione Via S. Lucio, 37/24 - 24023 Clusone 24 Ottobre 2008 Composizione: Araberara - Clusone Tel. 0346/25949 Fax 0346/27930 DOMENICA 9-16-23 NOVEMBRE “Poste italiane Spa - Spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 Anno XXII - n. 20 (327) - E 1,50 Stampa: C.P.Z. Costa di Mezzate (Bg) FINANZIABILI 100% (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art.1, comma 1, DCB Bergamo” Direttore responsabile: Piero Bonicelli CODICE ISSN 1723 - 1884 OMAGGIO A TUTTI I CLIENTI OTTOBRE 'JSJIJYYFLJSYJ - 1" TRA TERRA (p.b.) “Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra?”. Come al º6}Ê personaggio di Altan, a volte mi vengono idee che non condivido. Mi preoccupo, perché ho il sospetto che mi À`ÕÀÀiʽÀ>ÀÊ E CIELO stiano asfaltando quel che resta dell’autonomia di pen- siero. Che non necessariamente deve essere “diverso” da ÃV>ÃÌV ARISTEA CANINI quello della maggioranza dei propri compaesani, quello i sono giorni che non lo rivendicano i bastian contrari di principio. Ma non mi iÊ>ÕiÌ>ÀiÊ sono come gli altri, dove convince un programma di governo che si basa sui bi- Cle cose sembrano succe- sogni indotti: prima li creano con una sapiente (?) cam- }Ê>ÕÊ dere proprio perché fanno par- pagna di omologazione e sollecitazione mediatica e poi te di una data e non viceversa, li registrano nei sondaggi, per cui fanno quello che fi n dal principio volevano fare. -

Prontuario Per La Pesca Dilettantistica Ricreativa Nel Bacino N. 14 Sebino

PRONTUARIO PER LA PESCA DILETTANTISTICA RICREATIVA NEL BACINO N. 14 SEBINO ANNO 2021 Per informazioni: Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Bergamo Via XX Settembre, 18/A - 24122 Bergamo [email protected] [email protected] 035/273.373 - 371 Orari di apertura al pubblico sportello Caccia e Pesca: • dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 • mercoledì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia Via Dalmazia, 94 – 25125 Brescia [email protected] [email protected] 030/3462345 – 318 -366 Orari di apertura al pubblico sportello Caccia e Pesca: • da lunedì a giovedì: 9.00-12.30 / 14.30-16.30 • venerdì: dalle 9,00 alle 12,30 INDICE IL BACINO DI PESCA Confini e acque del bacino pag. 3 Classificazione delle acque pag. 3 COSA SERVE PER PESCARE NEL BACINO 14 La licenza di pesca pag. 4 Il tesserino segnapesci pag. 4 NORME PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICA RICREATIVA Tempi di pesca pag. 5 Orari di pesca pag. 5 Pesca notturna pag. 5 Periodi di divieto di pesca e misure minime di cattura pag. 5 Fauna ittica protetta pag. 9 Limiti di cattura giornalieri per pescatore pag. 9 Pesca da natante pag. 10 Posto di pesca pag. 10 Attrezzi consentiti pag. 10 Esche e pasture, pesca con il pesce vivo pag. 13 Divieti pag. 13 ZONE A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE Zone di protezione e ripopolamento pag. 15 Lago di Iseo - Zone di Tutela con divieto assoluto di pesca professionale e limitazione alla pesca dilettantistica pag. -

Autovelox Lombardia BERGAMO

Luglio 2005 Saloni e Motori – Autovelox Lombardia BERGAMO BERGAMO Sarnico, Viale Europa, entrambe le direzioni, Fiat Panda ferma al benzinaio Shell, veicolo fermo. BERGAMO A4 - TORINO-TRIESTE, fra Seriate e Bergamo, entrambe le direzioni, treppiede. BERGAMO Albano Sant'Alessandro, SS direzione Bergamo, installazione permanente. BERGAMO SP 35, direzione nord-sud, treppiede. BERGAMO Bergamo - Tra Cassina de’ Pecchi, SS 11, direzione Bergamo, treppiede. BERGAMO Medolago, Rivierasca, direzione Suisio, installazione permanente. BERGAMO Mapello/Bonate Sopra, Via Scotti, direzione stabilimento freni Brembo Foom, direzione Bonate, telelaser. BERGAMO A4 - TORINO-TRIESTE, Seriate, sotto il secondo cavalcavia dopo l’uscita di Seriate, direzione Milano, treppiede. BERGAMO Mozzanica, ex statale n°11, in entrambi i sensi di marcia, installazione permanente. BERGAMO Bonate Sotto, direzione Chignolo – Bonate Sotto, all’altezza centro sportivo nascosto dietro a una siepe, treppiede. BERGAMO Chignolo d’Isola , direzione Terno d’Isola - Chignolo, dopo il cimitero, treppiede. BERGAMO Sarnico, Tavernola Bergamasca, entrambe le direzioni, strade video sorvegliate, velox con foto frontale, installazione permanente. BERGAMO Bergamo, direzione Milano, telelaser. BERGAMO A4 - TORINO-TRIESTE, Brescia ,direzione Venezia, treppiede. BERGAMO Presezzo, principale, direzione centro, al semaforo della piazza, treppiede. BERGAMO Gorlago - Strada che porta a Bolgare, SP 89, direzione Bolgare – alla fine del cavalcavia della ferrovia, telelaser. BERGAMO Brignano, strada Treviglio- Brignano, nelle vicinanze dell’ abitato di Brignano, telelaser BERGAMO Sorisole , SS 470 semaforo per entrare a Sorisole (venendo da BG), n°2 velox appena installati ed in ambo i sensi, installazione permanente. BERGAMO Medolago altezza semaforo vicino al bar Bibis, rivierasca, puntato verso chi viene da Suisio, installazione permanente. Www.Infobergamo.it di Graziano Paolo Vavassori – Copyright HSE Autorizzazione Tribunale di Milano n.256 del 13 aprile 2004. -

ELENCO Disponibilità Iniziali I Grado Per Operazioni Annuali 2019 20 Al 23 Agosto 2019

CLASSE DI CONCORSO A001 - Arte e Immagine CATTEDRE CATTEDRE ORE ANNUALI TEMPORANEE NOTE SCUOLE MEDIE RESIDUE (al 31/08/2020) (al 30/06/2020) BG "Corridoni" BGMM80701L BG "S.Lucia" BGMM80801C 1* C.O.E. BG "I Mille" BGMM8AF01B 6 BG "Muzio" BGMM811018 BG "Mazzi" BGMM812014 BG "Donadoni" BGMM81301X BG "A.da Rosciate" BGMM81401Q 6 BG "Camozzi" BGMM81501G 1 14 BG "Petteni" BGMM81601B 6 ALBANO S.A. BGMM817017 6 ALBINO BGMM818013 1 ALMENNO S.B. BGMM81901V 14 ALMENNO S.S. BGMM820013 2 ALZANO L.DO BGMM82101V 16 ARCENE BGMM82201P 12 AZZANO S.PAOLO BGMM82302G 2 BAGNATICA BGMM82401A 6 BARIANO BGMM825016 8 BONATE SOPRA BGMM826012 4 BONATE SOTTO BGMM82701T 12 BORGO DI TERZO BGMM82801N 14 BREMBATE SOPRA BGMM89501C 6 BREMBATE SOTTO BGMM82901D 1 6 BREMBILLA BGMM83001N 6 CALCINATE BGMM83101D CALCIO BGMM832019 CALUSCO D'ADDA BGMM833015 CAPRIATE S. G. BGMM834011 14 CARAVAGGIO BGMM83501R 16 CARVICO BGMM83601L 6 CASIRATE BGMM83702D 1 8 CASTELLI CALEPIO BGMM838018 8 CASAZZA BGMM839014 14 CHIUDUNO BGMM840018 2 CISANO B.SCO BGMM841014 1 6 CISERANO BGMM84201X 12 CLUSONE BGMM80601R 16 COLOGNO AL SERIO BGMM89901Q 10 COSTA VOLPINO BGMM84301Q 8 COVO BGMM84401G 18 CURNO BGMM84501B 6 DALMINE "Moro" BGMM8AB014 DALMINE "Camozzi" BGMM8AC01X 6 FARA GERA D'ADDA BGMM846028 4 GANDINO BGMM847024 4 GAZZANIGA BGMM84801V 10 GORLAGO "A.Moro" BGMM84901P 2 GORLE BGMM85001V GROMO BGMM85101P 6 GRUMELLO BGMM85202G 20 LEFFE BGMM85301A OSIO SOPRA BGMM854016 10 LOVERE BGMM855012 16 LOVERE CONVITTO BGMM89401L CLASSE DI CONCORSO A001 - Arte e Immagine CATTEDRE CATTEDRE ORE ANNUALI TEMPORANEE -

Rapporto Ambientale

REGIONE PROVINCIA DI LOMBARDIA BERGAMO PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE L.r. 5 dicembre 2008 n. 31 AREA VAL CAVALLINA Comuni di Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Casazza, Cenate Sopra, Endine Gaiano Entratico, Gaverina Terme, Grone, Luzzana, Monasterolo del Castello, Ranzanico, Spinone al Lago, Trescore Balneario, Vigano San Martino, Zandobbio Rapporto ambientale COORDINAMENTO: Area tecnica Comunità Montana Dott. For. Silvano Fusari‐ P.A. Luca Valetti PROGETTO: Dott. For. Stefano Enfissi COLLABORAZIONE: Dott. For. Davide Giurini OTTOBRE 2013 COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE AREA VAL CAVALLINA Comuni di Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Casazza, Cenate Sopra, Endine Gaiano, Entratico, Gaverina Terme, Grone, Luzzana, Monasterolo del Castello, Ranzanico, Spinone al Lago, Trescore Balneario, Vigano San Martino, Zandobbio 1 PREMESSA ...................................................................................................... 3 2 RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA VAS ......................................................... 4 3 RAPPORTO AMBIENTALE ............................................................................. 5 4 PERCORSO METODOLOGICO ....................................................................... 6 5 I SOGGETTI COINVOLTI ................................................................................. 8 6 IL PIF: GENERALITÀ, OBIETTIVI E RAPPORTI CON ALTRI PIANI ............ 10 6.1 GENERALITÀ ...................................................................................................................