Commune De Saussines

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Guide Parents Employeurs

ENFANCE Guide des parents employeurs d’assistant s maternels Guide des parents employeurs d’un assistant maternel agréé Vous souhaitez confier votre enfant à un assistant maternel. Où vous adresser ? Aux Relais Assistants Maternels (R.A.M) (voir liste page 9, 10, 11, 12, 13) créés en partenariat avec la CAF, le Conseil général et les collectivités territoriales. C’est un lieu d’information, de médiation et d’orientation pour vous et l’assistant maternel. A l’une des 19 agences départementales des solidarités du Conseil général de l’Hérault (voir dernière page). Ces agences couvrent tout notre département. Dans chacune vous trouverez des médecins pédiatres, des puéricultrices, des sage-femmes, des assistantes sociales, des éducateurs, des secrétaires pour répondre à vos questions et vous conseiller. A la mairie de votre commune. Elle possède une liste, régulièrement mise à jour, des assistants maternels résidant dans la commune. Lorsque vous confiez votre enfant à un assistant maternel vous devenez son employeur. Vous devez donc procéder à sa déclaration d’embauche. 2 Quelles sont les démarches d’embauche ? Assurez-vous que la personne est titulaire d’un agrément en cours de validité. Etablissez un contrat de travail écrit Demandez à l’assistant maternel son attestation d’assurance « responsabilité civile professionnelle ». Remplissez auprès de la CAF une demande de complément de libre choix du mode de garde et une déclaration de situation. Le centre Pajemploi vous adresse alors un carnet qui vous permettra de déclarer chaque mois la rémunération de votre employé. Le centre Pajemploi calcule le montant des cotisations et adresse directement une attestation d’emploi à votre salarié. -

Parcours N°1

PARCOURS N°1 PETIT CARNAS : 60 Kms Aller - Saint-Just - Lunel-Viel - La Bruyère - Restinclières - Beaulieu - Saint-Drézéry - Montaud - Saint-Bauzille de Montmel - Mas de Martin - Montée de la Cloze (Carnas) - Direction Vacquières - Croisement Babara à gauche - Fontanes (Hérault) - Croisement de Sainte Croix de Quintillargues à gauche - Saint-Bauzille de Montmel Retour - Montaud - Saint-Drézéry - Beaulieu - Restinclières - La Bruyère - Lunel-Viel - Saint-Just Niveau de difficulté : 2 PARCOURS N°2 GRAND CARNAS : 68 Kms - Saint-Just - Lunel-Viel - La Bruyère - Restinclière - Beaulieu - Saint-Drézéry - Montaud - Saint-Bauzille de Montmel - Mas de Martin - Montée de la Clause (Carnas) Village de Carnas - Mas Neuf - Sardan - Lecques - Salinelles - Sommières - Boisseron - Saint-Christol - Vérargues - Lunel-Viel - Saint-Just Niveau de difficulté : 2 PARCOURS N°3 LES AMBRUSCALLES : 86 Kms Même parcours que le n°1 jusqu’à Carnas La Clause puis : - Vacquières - Sauteyrargues - Claret - Les Ambruscalles - Monté de 6 kms à 5% moyenne - Direction Valflaunes - À 4,5kms prendre : - Lauret - Sauteyrargues - Vacquières - Fontanes (Hérault) - Croisement Sainte-Croix de Quintillargues, prendre à gauche - Saint-Bauzille de Montmel - Montaud - Saint-Drézéry - Beaulieu - Lunel-Viel par la Bruyère - Saint-Just Niveau de difficulté : 3 Dénivelé global : environ 560 m PARCOURS N°4 LAURET : 89 Kms Même parcours que le N°1 (Carnas) = 26 kms - Vacquières - Sauteyrargues - Les Rives - Lauret - Montée de Lauret : 3,5 kms (5% moyen) - En haut de la montée prendre à -

Taxe D'aménagement (TA) Par Commune De L'hérault

Taxe d'Aménagement (TA) par commune de l’Hérault VALEUR Communes N° INSEE Taux unique Communes à FORFAITAIRE 2018 secteurs Stationnement 2018 2018 ABEILHAN 34001 5,00% 2 000,00 € ADISSAN 34002 TABLEAU SECTEUR 2018 2 000,00 € AGDE 34003 TABLEAU SECTEUR 2018 2 000,00 € AGEL 34004 5,00% 2 000,00 € AGONES 34005 5,00% 2 000,00 € AIGNE 34006 3,00% 2 000,00 € AIGUES-VIVES 34007 TABLEAU SECTEUR 2018 2 000,00 € LES AIRES 34008 2,50% 2 000,00 € ALIGNAN-DU-VENT 34009 5,00% 5 000,00 € ANIANE 34010 5,00% 2 000,00 € ARBORAS 34011 5,00% 2 000,00 € ARGELLIERS 34012 5,00% 2 000,00 € ASPIRAN 34013 5,00% 2 000,00 € ASSAS 34014 5,00% 2 000,00 € ASSIGNAN 34015 3,00% 2 000,00 € AUMELAS 34016 5,00% 2 000,00 € AUMES 34017 5,00% 2 000,00 € AUTIGNAC 34018 4,00% 2 000,00 € AVENE 34019 3,00% 2 000,00 € AZILLANET 34020 2,50% 2 000,00 € BABEAU-BOULDOUX 34021 2,50% 2 000,00 € BAILLARGUES 34022 5,00% 5 000,00 € BALARUC-LES-BAINS 34023 5,00% 2 000,00 € BALARUC-LE-VIEUX 34024 3,00% 2 000,00 € BASSAN 34025 5,00% 2 000,00 € BEAUFORT 34026 3,00% 2 000,00 € BEAULIEU 34027 5,00% 5 000,00 € BEDARIEUX 34028 TABLEAU SECTEUR 2018 2 000,00 € BELARGA 34029 5,00% 2 000,00 € BERLOU 34030 2,00% 2 000,00 € BESSAN 34031 TABLEAU SECTEUR 2018 2 000,00 € BEZIERS 34032 TABLEAU SECTEUR 2018 2 000,00 € BOISSERON 34033 5,00% 2 000,00 € BOISSET 34034 2,00% 2 000,00 € LA BOISSIERE 34035 4,00% 2 000,00 € LE BOSC 34036 5,00% 2 000,00 € BOUJAN-SUR-LIBRON 34037 5,00% 5 000,00 € LE BOUSQUET-D'ORB 34038 TABLEAU SECTEUR 2018 2 000,00 € BOUZIGUES 34039 5,00% 2 000,00 € BRENAS 34040 1,50% 2 000,00 € BRIGNAC -

Février Mars Avril

Février Avril Mai Vendredi 1 à 20h30 Dimanche 1 à 15h Vendredi 12 à 19h Millefeuilles Théâtre Foot Séniors « Venez partager les livres que vous Mars "Inconnu à cette adresse" Saussines/JFC Tritons avez aimés » Vendredi 4 à 20h30 Médiathèque La Forge Stade Proposé par "Ribansol-Lire" Médiathèque La Forge Foot Vétérans Vendredi 20 à 18h30 Proposé par "Ribansol-Lire" Saussines/Le Grau du Roi Dimanche 3 à 15h Cirque "Tiravol" Samedi 13 à 12h Stade Foot Séniors Place de la Mairie Repas des ainés Samedi 12 à 19h Saussines/Teyran Proposé par les "Amis du Théâtre Salle des Fêtes Stade Populaire de Lunel" Soirée Jeux Dimanche 14 à 13h30 Salle de la Mairie Vendredi 8 à 19h Vendredi 20 à 20h30 Ecuries du Celtis Proposée par "Entre Parenthèses" Millefeuilles Foot Vétérans Challenge travail à pied Dimanche 13 à 15h « Venez partager les livres que vous Saussines/Boisseron avez aimés » Stade Samedi 20 à 20h30 Foot Séniors Humour Saussines/Vendargues Médiathèque La Forge Dimanche 22 Proposé par "Ribansol-Lire" « A l’abordage » Stade Fête de la biquette Daniel Villanova Dimanche 13 à 16h Vendredi 8 à 20h30 Proposée par le conseil municipal des Salle des Fêtes Loto Foot Vétérans jeunes Salle des Fêtes Saussines/Aubais Du Vendredi 27 Proposé par l’association l’Octave Stade au Dimanche 29 Vendredi 18 à 20h30 Samedi 9 à 19h Fête du village Foot Vétérans Soirée Jeux avec manifestations taurines Saussines/St Mathieu de Tréviers Salle de la Mairie Proposée par "Saussines en Fête" Stade Proposée par "Entre Parenthèses" Mardi 22 à 10h Dimanche 10 Coucou Solette -

Hérault Transport Lignes Régulières Hérault Transport

Réseau Hérault Transport Lignes régulières Hérault Transport L5 Navette de St Guilhem L4 Parking du Grand Site L3 L2 L3 Aéroport de Montpellier Navette des plages Commune Gare routière Point de correspondance tramway Autoroute Voie férée Lignes régulières Lignes estivales Service de la communication - Hérault Transport - 2016 Transport Service de la communication - Hérault E5 - Abeilhan E8 - Balaruc les Bains E7 - Campagnan F4 - Cazouls les Béziers F3 - Cruzy E8 - Gigean A8 - Laroque C9 - Montferrier sur Lez G2 - Oupia E8 - Poussan E5 - Roujan D9 - Saint Georges d’Orques E7 - Saint Pargoire G1 - Siran C10 - Vendargues E6 - Adissan E8 - Balaruc le Vieux B10 - Campagne F3 - Cébazan C5 - Dio et Valquières C7 - Gignac D9 - Lattes F3 - Montouliers E5 - Pailhès E5 - Pouzolles B8 - Saint André de Buèges D4 - Saint Gervais sur Mare D8 - Saint Paul et Valmalle A6 - Sorbs D7 - Vendémian F7 - Agde F5 - Bassan C4 - Camplong B4 - Ceilhes et Rocozels E5 - Espondeilhan A7 - Gornies E5 - Laurens Vendres E5 - Margon A9 - Montoulieu D10 - Palavas les Flots D7 - Pouzols D7 - Saint André de Sangonis C7 - Saint Guilhem le Désert B6 - Saint Pierre la Farge B6 - Soubès G5 - Vendres Plages F3 - Agel G2 - Beaufort D10 - Candillargues C6 - Celles D9 - Fabrègues D9 - Grabels B9 - Lauret F7 - Marseillan D9 - Montpellier E2 - Pardailhan C9 - Prades le Lez D10 - Saint Aunès C6 - Saint Guiraud E2 - Saint Pons de Thomières C6 - Soumont C11 - Vérargues A8 - Agones C10 - Beaulieu D7 - Canet F5 - Cers D5 - Faugères C4 - Graissessac B5 - Lauroux C11 - Marsillargues C7 - -

Commune De SAUSSINES

République Française Département de l'Hérault - Arrondissement de Montpellier Commune de SAUSSINES COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL VALANT PROCÉS VERBAL SÉANCE DU 26 JUIN 2019 Date d’affichage du compte rendu : le 3 juillet 2019 Présents : Henry Sarrazin, Jean-Michel Meunier, Yves Savidan, Isabelle Moronval, Catherine Vigne, Claude Cathelin, Gérard Espinosa, Isabelle Milesi, Valérie Bourgarit, Monique Masduraud (arrivée à 21h05 au point n°10, Délibération n° 2019-04-06/36) Absents ayant donné procuration : Monique Masduraud à Henry Sarrazin (jusqu’à 21h05), Jean louis PONS à Gérard ESPINOSA, Nicolas Baudesseau à Isabelle Moronval, Absents excusés : Pamela IZARD, Marion Manahiloff Secrétaire de séance : Jean-Michel Meunier Date de convocation: 20 juin 2019 Approbation des procès-verbaux de la séance du 29 avril 2019 FINANCES : Délibération modificative n°2019-2 – M14 Délibération n° 2019-04-06/27 Le Maire expose au conseil la nécessité d’une délibération modificative, suite aux observations de la Trésorerie et de la Préfecture, qui soulignent une erreur d’imputation lors de l’élaboration du BP 2019. En effet, il apparait un déséquilibre en section d’investissement, lié à certaines dépenses réelles et d’ordre. Il propose la modification suivante : Dépenses FONCTIONNEMENT Recettes FONCTIONNEMENT Total - € Total - € Dépenses INVESTISSEMENT Recettes INVESTISSEMENT chapitre 040 Article 2116 6000 Article 2158 1500 Article 2184 1500 Chapitre 21 Article 2116 + 6000 Article 2158 + 1500 Article 2184 + 1500 Total 0 € Total - € Il est demandé au -

Saussines Rapport- Complet

Enquête publique PLU de la Commune de Saussines Commune de Saussines Décision N°E17000086 / 34 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mai 2017 Objet : Elaboration du Pan Local d’urbanisme (PLU), du zonage d’assainissement collectif et non collectif et à l’approbation d’un périmètre délimité des abords du monument historique de sa commune Arrêté municipal N°34/2017 du 6 juin 2017 Rapport et conclusions du commissaire-enquêteur Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur Le, 9 août 2017 034-213402969-20170809-PVenquetePLU-AU Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 14/08/2017 Publication : 14/08/2017 Pour l'"autorité Compétente" par délégation Commissaire-enquêteur : Eric Durand Eric Durand Consultant – EURL au capital de 20 000 € - 38, Rte de Lavérune 34070 Montpellier Page 1 Enquête publique PLU de la Commune de Saussines Sommaire Première partie : ......................................................................................................................... 3 1 – Généralités concernant l’enquête : ................................................................................... 3 1.1 – Objet de l’enquête et procédures préalables : ........................................................... 3 2 – Organisation et déroulement de l’enquête ........................................................................ 3 2.1 - Organisation ............................................................................................................... 3 2.2 – La publicité ................................................................................................................... -

Compte-Rendu Du Conseil Municipal Valant Procés Verbal Séance Du 8 Octobre 2020

République Française Département de l'Hérault - Arrondissement de Montpellier Commune de SAUSSINES COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL VALANT PROCÉS VERBAL SÉANCE DU 8 OCTOBRE 2020 L’an deux mille vingt, le 8 octobre, les membres du Conseil municipal de la commune de SAUSSINES se sont réunis à 19h30 dans la salle du conseil municipal située à la mairie de Saussines, 1 place de la mairie 34160 à Saussines, sur la convocation qui leur a été adressée par Madame le Maire le 3 octobre 2020, conformément à l’article L2121.10 du Code général des Collectivités Territoriales (CGCT). Présents : Isabelle De Montgolfier, Catherine Vigne, Nicolas Baudesseau, Emilie Avesque, Stéphanie Jackowski, Michel Gaches, Muriel Laget, Mathieu Bourgarit, Serge Chapus, Claude Cathelin, Gilles Jannarelli et Pauline Miquel. Absents représentés : Gérard Espinosa par isabelle de Montgolfier, Céline Roux par Nicolas Baudesseau, Julija Smiskal par Stéphanie Jackowski Absents non représentés : / Autres participants à la réunion : Framboise Canato Madame le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint. Conformément à l’article L2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), il est procédé à la nomination d’un secrétaire pris au sein du conseil. Emilie Avesque est désignée pour remplir cette fonction qu’elle accepte. Approbation du procès-verbal de la séance du 23 juillet 2020 avec 14 voix pour et 1 abstention Mme le maire rappelle qu’en cas de refus de signature du procès-verbal, les conseillers doivent motiver leur décision par écrit. Ce -

Galargues - Hérault

GALARGUES - HÉRAULT LaLa montéemontée dede lala PènePène20192019 DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019 ◗ 5 km : départ à 10 h (8 €) ◗ 12,1 km : départ à 10 h (12 €) ◗ Marche nordique : départ à 9 h 30 (10 €) Animation Sportive et Culturelle Galarguoise Avec la participation de HÉRAULT SPORT et de la Mairie de Galargues SAVEURS ET TRADITIONS BOULANGERIE PÂTISSERIE 475 av. des Costières, CC L’Orée du Bois, 34130 SAINT-AUNÈS Ecoparc départemental - RN 113 - CD 112 - 34130 SAINT-AUNES Tél. accueil : 04 67 87 44 03 - www.leclercsaintaunes.com Tél. 04 67 70 82 56 ■ ASSURANCES Centre commercial Le Solis ■ EPARGNE Chemin de Soriech - 34970 LATTES ■ BANQUE Tél. 04 67 82 46 44 Rte de Saussines - Site de la Cave Coopérative - 30250 SOMMIÈRES www.excelsius.fr 04 66 80 09 23 Cryothérapie - Corps entier - Triple chambre Edouard MONTERO Parking du Port de Plaisance LES VITRIERS DE FRANCE CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF Rive droite 28 route de Saussines - 30250 SOMMIERES 34250 PALAVAS-LES-FLOTS TEL : 04 66 80 97 90 - www.vitriersdefrance.fr Tél. 04 67 68 45 02 20 RD 613 - Plateau 6 - 34740 Vendargues RESTAURANT www.lartimon.com - [email protected] MENUISERIES BOIS - ALU - PVC - VOLETS ROULANTS - VOLETS BATTANTS - Tél. 04 67 912 812 - [email protected] - ww.culligan.fr VERANDA - STORES - CLOTURE - PORTAIL - TRAVAUX D’ENCADREMENT - MIROITERIE Vente véhicules BOULANGERIES - PÂTISSERIES CRESPON - ESTÈVE Renault à Sommières Neuf et occasion SARL NOGARET Didier Mécanique - Carrosserie - Les délices du Vidourle PLOMBERIE – CHAUFFAGE Peinture Rte de Saussines - 11 bis rte de Salinelles - 30250 SOMMIÈRES [email protected] ROUCHER 45 avenue Pierre Racine - 34280 LA GRANDE MOTTE ZAC (à côté Intermarché) - Route de Saussines - 30250 SOMMIÈRES - 04 66 80 35 87 Tél. -

Parcours Du Dimanche : Avril 2021

PARCOURS DU DIMANCHE : AVRIL 2021 ATTENTION ! Ces parcours sont prévus sous réserve du respect des mesures actuelles et à venir dans le cadre du confinement et/ou du couvre-feu. Date Heure Groupe Parcours Distance D+ Lien Openrunner Montpellier, Grabels, Murles, Viols-en-Laval, Cazevieille, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Mathieu-de-Trèviers, Route du Pic, L'Hermas, Valflaunes, Direction Pompignan, Le Pas de Londres, Lauret, 1 Direction Valflaunes, Les Cabanelles, Lascours, Sauteyrargues, 102 943 9571262 Vacquières, Fontanes, Saint-Croix-de-Quintillargues, Assas, Jacou, Castelnau-le-Lez, Montpellier Dimanche 04/04 8h Montpellier, Grabels, Murles, Viols-en-Laval, Cazevieille, Pâques Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Mathieu-de-Trèviers, Route du Pic, 2 L'Hermas, Valflaunes, Les Cabanelles, Lascours, Fontanes, 81 744 9589995 Saint-Croix-de-Quintillargues, Assas, Jacou, Castelnau-le-Lez, Montpellier Montpellier, Grabels, Murles, Viols-en-Laval, Cazevieille, 3 Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Mathieu-de-Trèviers, Route de Cécéles, Assas, 66 624 12562350 Jacou, Castelnau-le-Lez, Montpellier Montpellier, Rives-du-Lez, Zenith, Les Garrigues, Mauguio, Mudaison, Lansargues, Saint-Just, Lunel, Route de Villetelle, Villetelle, Aubais, Congenies, Calvisson, Clarensac, D1 jusqu'à Saint-Mamert_du-Gard, D22, 1 107 852 Montpezat , Souvignargues, Villevieille, Sommieres, Saussines, Saint-Hilaire- 6799556 De-Beauvoir, Saint-Jean-De-Cornies, Saint-Drezery, Teyran, Jacou, Castelnau- le-Lez, Montpellier Montpellier, Rives-du-Lez, Zenith, Les Garrigues, Mauguio, Mudaison, -

C98 Official Journal

Official Journal C 98 of the European Union Volume 63 English edition Information and Notices 25 March 2020 Contents I Resolutions, recommendations and opinions RECOMMENDATIONS European Central Bank 2020/C 98/01 Recommendation of the European Central Bank of 19 March 2020 to the Council of the European Union on the external auditors of Latvijas Banka (ECB/2020/14) . 1 II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 98/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9655 — HG/GA/Argus) (1) . 2 2020/C 98/03 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9710 — Bertelsmann/Penguin Random House) (1) . 3 2020/C 98/04 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9655 — HG/GA/Argus) (1) . 4 2020/C 98/05 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9683 — Colony Capital/PSP/Etix) (1) . 5 2020/C 98/06 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9424 — NVIDIA/Mellanox) (1) . 6 2020/C 98/07 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9758 — Toyota Financial Services Corporation/Mitsui & Co/KINTO Brasil) (1) . 7 2020/C 98/08 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9724 — Generali/UIR/Zaragoza) (1) . 8 EN (1) Text with EEA relevance. IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 98/09 Euro exchange rates — 24 March 2020 . 9 V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF THE COMMON COMMERCIAL POLICY European Commission 2020/C 98/10 Notice of the impending expiry of certain anti-dumping measures . -

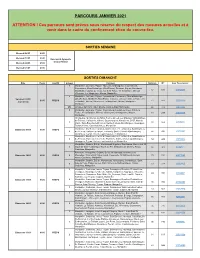

Parcours Janvier 2021

PARCOURS JANVIER 2021 ATTENTION ! Ces parcours sont prévus sous réserve du respect des mesures actuelles et à venir dans le cadre du confinement et/ou du couvre-feu. SORTIES SEMAINE Mercredi 06/01 8h30 Mercredi 13/01 8h30 Rond point Agropolis devant Héliotel Mercredi 20/01 8h30 Mercredi 27/01 8h30 SORTIES DIMANCHE Date Heure Lieu RV Groupe Parcours Distance D+ Lien Openrunner 1 Montpellier, Lavérune, Pignan, Murviel-Lès-Montpellier, Cournonteral, Cournonsec, Mas d'Antonègre (Aller/Retour), Poussan, Gigean, Montbazin, 680 Mas Bonnel, Launac-Le-Vieux, Col de la Tortue, Vic la Gardiole, Mireval, 82 12350333 Villeneuve-Les-Maguelone, Maurin, Montpellier. 2 Montpellier, Lavérune, Pignan, Cournonteral, Murviel-Lès-Montpellier, Cournonsec, Cournonteral, Mas d'Antonègre Vendredi 01/01 (Aller/Retour), Montbazin, Mas Bonnel, Launac-Le-Vieux, Col de la Tortue, Vic 8h30 CREPS 71 557 12350330 Jour de l'an la Gardiole, Mireval, Villeneuve-Les-Maguelone, Maurin, Montpellier. Montpellier. 2R Groupe 2 raccourvi : idem groupe 2 sans le Mas d'Antonègre 60 378 12350321 3 Montpellier, Lavérune, Pignan, Cournonteral, Launac-Le-Vieux, Col de la Tortue, Vic la Gardiole, Mireval, Villeneuve-Les-Maguelone, Maurin, 48 294 12350298 Montpellier. Montpellier, Montferrier, La SICA, Source du Lez, Les Matelles, Saint-Mathieu- de-Tréviers, Valflaunès, Valcyre, Sauteyrargues, Vacquières, D107, Mas de 1 Martin, Saint-Bauzille-de-Montmel, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Guzargues, 80 669 6797391 Teyran,Viviers, Castelnau-le-Lez, Montpellier. Dimanche 03/01 8h30 CREPS Montpellier, Montferrier, La SICA, Source du Lez, Les Matelles, Saint-Mathieu- 2 de-Tréviers, Valflaunès,Valcyre, Fontanès, Sainte-Croix-de-Quintillargues, 66 456 12351992 Guzargues, Teyran, Viviers, Castelnau-le-Lez, Montpellier.