TSPU Vestnik

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

TSPU Vestnik

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 5 (182) УДК 930.1:908 (571.13) DOI: 10.23951/1609-624X-2017-5-78-82 ИСТОРИЯ РАЙОНОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В КРАЕВЕДЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЯХ (ПО МАТЕРИАЛАМ РАЙОННОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 1945–1991 ГГ.) И. А. Махнанова Омский государственный литературный музей имени Ф. М. Достоевского, Омск Представлен тезис об актуальности и необходимости изучения наследия краеведов Омской области, пу- бликовавших свои работы в периодической печати районов Омской области. Систематизация и обобщение краеведческих трудов позволят восполнить существующие недостающие событийные факты как предшеству- ющих веков, так и исторических преобразований 1945–1991-х гг. Историю Омской области (по районам и на- селенным пунктам) только еще предстоит написать специалистам. Данная публикация подготовлена с учетом собранных первичных материалов и может рассматриваться в рамках имеющейся задачи в качестве материала для дискуссии. Собраны сведения по всем 32 районным центрам Омской области. Выборочно представлен обзор работ ряда наиболее активных краеведов, работавших в районных центрах, отмечен единый методоло- гический подход, сделан вывод о продолжении работы, в том числе подготовке справочного издания «Краеве- ды районов Омской области». Ключевые слова: краеведение, история малых городов, сел, деревень, Омская область, районная перио- дическая печать, 1945–1991 гг. Изучение истории малых городов, сел, дере- ходящихся в рамках местных традиций исследова- вень – это деятельность немногих жителей, пре- телей». Во-первых, любительский (непрофессио- данных малой родине. Территория проживания, нальный) характер проводимых исследований, во- которую исследуют и любят краеведы, – порой не вторых, проведение исследований преимуществен- географическая родина, но место, где человек жи- но местными жителями [1, с. 4]. вет и работает с душевной отдачей, вдумчивым Во многом эти особенности сохранились и се- осознанием благородной идеи служения людям, годня, но вместе с краеведами продолжают увле- благодарной признательностью предшественникам ченно работать профессионалы-историки. -

SGGEE Russia Gazetteer 201908.Xlsx

SGGEE Russia gazetteer © 2019 Dr. Frank Stewner Page 1 of 25 27.08.2021 Menno Location according to the SGGEE guideline of October 2013 North East Village name old Village name today Abdulino (Abdulino), Abdulino, Orenburg, Russia 534125 533900 Абдулино Абдулино Abramfeld (NE in Malchevsko-Polnenskaya), Millerovo, Rostov, Russia 485951 401259 Абрамфельд Мальчевско-Полненская m Abrampolski II (lost), Davlekanovo, Bashkortostan, Russia 541256 545650 Aehrenfeld (Chakalovo), Krasny Kut, Saratov, Russia 504336 470306 Крацкое/Эренфельд Чкалово Aidarowa (Aidrowo), Pskov, Pskov, Russia 563510 300411 Айдарово Айдарово Akimowka (Akimovka), Krasnoshchyokovo, Altai Krai, Russia 513511 823519 Акимовка Акимовка Aksenowo (Aksenovo), Ust-Ishim, Omsk, Russia 574137 713030 Аксеново Аксеново Aktjubinski (Aktyubinski), Aznakayevo, Tatarstan, Russia 544855 524805 Актюбинский Актюбинский Aldan/Nesametny (Aldan), Aldan, Sakha, Russia 583637 1252250 Алдан/Незаметный Алдан Aleksanderhoeh/Aleksandrowka (Nalivnaya), Sovetsky, Saratov, Russia 511611 465220 Александерге/АлександровкаНаливная Aleksanderhoeh/Uralsk (Aleksanrovka), Sovetsky, Saratov, Russia 511558 465112 Александерге Александровка Aleksandertal (lost), Kamyshin, Volgograd, Russia 501952 452332 Александрталь Александровка m Aleksandrofeld/Masajewka (lost), Matveyev-Kurgan, Rostov, Russia 473408 390954 Александрофельд/Мазаевка - Aleksandro-Newskij (Aleksandro-Nevskiy), Andreyevsk, Omsk, Russia 540118 772405 Александро-Невский Александро-Невский Aleksandrotal (Nadezhdino), Koshki, Samara, Russia 540702 -

BR IFIC N° 2611 Index/Indice

BR IFIC N° 2611 Index/Indice International Frequency Information Circular (Terrestrial Services) ITU - Radiocommunication Bureau Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (Servicios Terrenales) UIT - Oficina de Radiocomunicaciones Circulaire Internationale d'Information sur les Fréquences (Services de Terre) UIT - Bureau des Radiocommunications Part 1 / Partie 1 / Parte 1 Date/Fecha 22.01.2008 Description of Columns Description des colonnes Descripción de columnas No. Sequential number Numéro séquenciel Número sequencial BR Id. BR identification number Numéro d'identification du BR Número de identificación de la BR Adm Notifying Administration Administration notificatrice Administración notificante 1A [MHz] Assigned frequency [MHz] Fréquence assignée [MHz] Frecuencia asignada [MHz] Name of the location of Nom de l'emplacement de Nombre del emplazamiento de 4A/5A transmitting / receiving station la station d'émission / réception estación transmisora / receptora 4B/5B Geographical area Zone géographique Zona geográfica 4C/5C Geographical coordinates Coordonnées géographiques Coordenadas geográficas 6A Class of station Classe de station Clase de estación Purpose of the notification: Objet de la notification: Propósito de la notificación: Intent ADD-addition MOD-modify ADD-ajouter MOD-modifier ADD-añadir MOD-modificar SUP-suppress W/D-withdraw SUP-supprimer W/D-retirer SUP-suprimir W/D-retirar No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent 1 107125602 BLR 405.6125 BESHENKOVICHI BLR 29E28'13'' 55N02'57'' FB 1 ADD 2 107125603 -

BR IFIC N° 2501 Index/Indice

BR IFIC N° 2501 Index/Indice International Frequency Information Circular (Terrestrial Services) ITU - Radiocommunication Bureau Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (Servicios Terrenales) UIT - Oficina de Radiocomunicaciones Circulaire Internationale d'Information sur les Fréquences (Services de Terre) UIT - Bureau des Radiocommunications Part 1 / Partie 1 / Parte 1 Date/Fecha: 26.08.2003 Description of Columns Description des colonnes Descripción de columnas No. Sequential number Numéro séquenciel Número sequencial BR Id. BR identification number Numéro d'identification du BR Número de identificación de la BR Adm Notifying Administration Administration notificatrice Administración notificante 1A [MHz] Assigned frequency [MHz] Fréquence assignée [MHz] Frecuencia asignada [MHz] Name of the location of Nom de l'emplacement de Nombre del emplazamiento de 4A/5A transmitting / receiving station la station d'émission / réception estación transmisora / receptora 4B/5B Geographical area Zone géographique Zona geográfica 4C/5C Geographical coordinates Coordonnées géographiques Coordenadas geográficas 6A Class of station Classe de station Clase de estación Purpose of the notification: Objet de la notification: Propósito de la notificación: Intent ADD-addition MOD-modify ADD-additioner MOD-modifier ADD-añadir MOD-modificar SUP-suppress W/D-withdraw SUP-supprimer W/D-retirer SUP-suprimir W/D-retirar No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent 1 103018201 AUT 850.000 WIEN AUT 16E23'0" 48N12'0" FX 1 SUP 2 103017022 BEL -

ULYANOVSK OBLAST: Tatiana Ivshina

STEERING COMMITTEE FOR CULTURE, HERITAGE AND LANDSCAPE (CDCPP) CDCPP (2013) 24 Strasbourg, 22 May 2013 2nd meeting Strasbourg, 27-29 May 2013 PRESENTATION OF THE CULTURAL POLICY REVIEW OF THE RUSSIAN FEDERATION DOCUMENT FOR INFORMATION AND DECISION Item 3.2 of the draft agenda Draft decision The Committee: – welcomed the conclusion of the Cultural Policy Review of the Russian Federation and congratulated the Russian Authorities and the joint team of Russian and independent experts on the achievement; – expressed its interest in learning about the follow-up given to the report at national level and invited the Russian Authorities to report back in this respect at the CDCPP’s 2015 Plenary Session. Directorate of Democratic Governance, DG II 2 3 MINISTRY OF CULTURE RUSSIAN INSTITUTE OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR CULTURAL RESEARCH CULTURAL POLICY IN THE RUSSIAN FEDERATION REVIEW 2013 4 The opinions expressed in this work are the responsibility of the editors of the report and do not necessarily reflect the official policy of the Council of Europe. 5 EXPERT PANEL: MINISTRY OF CULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION: Kirill Razlogov Nina Kochelyaeva Tatiana Fedorova MINISTRY OF CULTURE, PRINT, AND NATIONAL AFFAIRS OF THE MARI EL REPUBLIC: Galina Skalina MINISTRY OF CULTURE OF OMSK OBLAST: Tatiana Smirnova GOVERNMENT OF ULYANOVSK OBLAST: Tatiana Ivshina COUNCIL OF EUROPE: Terry Sandell Philippe Kern COUNCIL OF EUROPE COORDINATOR Kathrin Merkle EDITORS AND CONTRIBUTORS Editors: Kirill Razlogov (Russian Federation) Terry Sandell (United Kingdom) Contributors: Tatiana Fedorova (Russian Federation) Tatiana Ivshina (Russian Federation) Philippe Kern (Belgium) Nina Kochelyaeva (Russian Federation) Kirill Razlogov (Russian Federation) Terry Sandell (United Kingdom) Tatiana Smirnova (Russian Federation) 6 CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY 8 ACKNOWLEDGMENTS 10 CULTURE POTENTIAL INTRODUCTION 14 CHAPTER 1. -

Catalogue of Lepidoptera of Omsk Oblast (Russia).Macrolepidoptera

Acta Biologica Sibirica 6: 139–226 (2020) doi: 10.3897/abs.6.e53005 https://abs.pensoft.net RESEARCH ARTICLE Catalogue of Lepidoptera of Omsk Oblast (Russia). Macrolepidoptera. Families: Hepialidae, Brachodidae, Cossidae, Sesiidae, Limacodidae, Zygaenidae, Thyrididae, Drepanidae, Uraniidae, Geometridae, Lasiocampidae, Lemoniidae, Endromididae, Saturniidae, Sphingidae, Notodontidae, Lymantriidae, Arctiidae, Syntomidae, Erebidae, Nolidae, Noctuidae, Hesperiidae, Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae, Satyridae Svyatoslav A. Knyazev1, 2 1 Russian Entomological Society, 14-16 Irtyshskaya Naberezhnaya St, Omsk 644042 Russia 2 Altai State University, 61 Lenina St, Barnaul, 656049 Russia Corresponding author: Svyatoslav A. Knyazev ([email protected]) Academic editor: A. Matsyura | Received 07.04.2020 | Accepted 16.05.2020 | Published 11 September 2020 http://zoobank.org/8F5E34F6-0998-44F4-9CDA-06C53FAAEC12 Citation: Knyazev SA (2020) Catalogue of Lepidoptera of Omsk Oblast (Russia). Macrolepidoptera. Families: Hepialidae, Brachodidae, Cossidae, Sesiidae, Limacodidae, Zygaenidae, Thyrididae, Drepanidae, Uraniidae, Geometridae, Lasiocampidae, Lemoniidae, Endromididae, Saturniidae, Sphingidae, Notodontidae, Lymantriidae, Arctiidae, Syntomidae, Erebidae, Nolidae, Noctuidae, Hesperiidae, Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae, Satyridae. Acta Biologica Sibirica 6: 139–226. https://doi.org/10.3897/abs.6.e53005 Abstract A total of 972 species of Macrolepidoptera belonging to 28 families are reported for the territory of Omsk Oblast. -

获得注册登记的俄罗斯亚麻籽企业名单 (2021 年 4 月 15 日更新) 序号 注册号 名称 地址 联系方式 注册登记日期 Individual Entrepreneur Head of Zabaykalskyi Krai, Chita City, St

获得注册登记的俄罗斯亚麻籽企业名单 (2021 年 4 月 15 日更新) 序号 注册号 名称 地址 联系方式 注册登记日期 Individual entrepreneur head of Zabaykalskyi krai, Chita city, st. 89243877133, 1 FS001 peasant farming Kalashnikov Uriy 2019 年 9 月 3 日 Juravleva/home 74, apartment 88 [email protected] Sergeevich Zabaykalsky krai, Chernyshevskiy AO "Breeding factory 89144755683, 2 FS002 area, Komsomolskoe village, 2019 年 11 月 26 日 "Komsomolets" [email protected] Oktober str. 30 Zabaykalsky krai, Priargunsky 89144403099, 3 FS003 Agro-Consulting Ltd district, Urulyungui village, 2019 年 11 月 26 日 [email protected] Aksenova street, 32 LLC "ZABAYKALSKYI Zabaykalskyi krai, Chita city, 89144350888, 4 FS004 2019 年 11 月 26 日 AGROHOLDING" Chkalova street, 149/1 [email protected] Zabaykalsky krai, Chernyshevskiy 89144755683, 5 FS005 AO PZ KOMSOMOLETS district, Komsomolskoe village, 2020 年 3 月 16 日 [email protected] October street, 30 Limited Liability Company "AMRA Novosibirsk region, st. Planovaya 89139168520, 6 FS006 2019 年 11 月 26 日 group of companies" 50, 204 [email protected] Novosibirsk region, RP 83835742038, 7 FS007 Contry farm "Urojaynoe" Krasnozerskoe, str. Zavodskaya, d. 2019 年 11 月 26 日 [email protected] 44 Novosibirsk region, 89134814720, 8 FS008 KX "Listwyanka" Krasnozerskiy district, s. Gerbaevo, listwyanka.miller@yandex. 2019 年 11 月 26 日 ul. Novaya, 33 ru Novosibirsk region, 83835542221, 9 FS009 The farm "Geo" Krasnozerskiy rayon s. Veselovsky, 2019 年 11 月 26 日 [email protected] Lenina str., 16 Novosibirsk region, 89137120682, 10 FS010 Peasant Farm "Voznesenka" Krasnozerskiy district, p. Krasny 2019 年 11 月 26 日 [email protected] Khutor, Naberezhnaya str., 10, sq. -

MEGA Omsk Omsk, Russia Okunevo Unlike Muromtsevo Anywhere Else 17.5 MLN VISITORS ANNUALLY Bolsherechye

MEGA Omsk Omsk, Russia Okunevo Unlike Muromtsevo anywhere else 17.5 MLN VISITORS ANNUALLY Bolsherechye Krutinka An amazing range of more than 110 brands in the MEGA Omsk for many brand favourites and as the only place for families to gallery cannot be found anywhere else in the region. A leading discover the Chadograd edutainment experience – MEGA Omsk is destination where fashion, sports, family and dining brands really truly unlike anywhere else. stand out, MEGA OmskTyukalinsk enjoys 17.5 million visitors a year. Unique Sargatskoye Nazyvaevsk Gorkovskoye Tatarsk Lyubinskiy Kalachinsk Kormilovka Moskalenki Luzino Isil’kul’ Azovo Sherbakul’ Tavrickeskoye Catchment Areas People Distance ● Primary 246,200 < 10 km ● Secondary 942,000 10–19 km ● Tertiary 762,000 19–159 km Total area: 1,950,000 Pavlogradka 29 MIN 57% 15 42% BUS ROUTES TO GET TO MEGA Cherlak CUSTOMERS COME LIFESTYLE BY CAR GUESTS Russkaya Polyana A region with Loyal customers strong potential MEGA Omsk is located in Omsk and attracts shoppers from all over the city and surrounding areas. MEGA is loved by families, lifestyle and experienced guests alike. The Omsk region the Netherlands and the UK) have all expressed interest in the Omsk region. Part of the Russian Federation, Omsk stretches 600 km from north to south and 300 km from east to west. The region borders The city of Omsk Kazakhstan in the south and southwest. The region’s main river GUESTS VISIT MEGA 93 min 31% 52% MEGA Omsk is in the Siberian city of Omsk. Founded in 1716, 2.9 TIMES PER MONTHS AVERAGE DWELL TIME FAMILIES WITH KIDS OF CUSTOMES is the Irtysh which is fed by the smaller rivers Ishim, Om, Osha UNDER 16 ARE MARRIED Omsk is one of Siberia’s oldest cities and the administrative and Tara. -

BR IFIC N° 2939 Index/Indice

BR IFIC N° 2939 Index/Indice International Frequency Information Circular (Terrestrial Services) ITU - Radiocommunication Bureau Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (Servicios Terrenales) UIT - Oficina de Radiocomunicaciones Circulaire Internationale d'Information sur les Fréquences (Services de Terre) UIT - Bureau des Radiocommunications Part 1 / Partie 1 / Parte 1 Date/Fecha 09.02.2021 Description of Columns Description des colonnes Descripción de columnas No. Sequential number Numéro séquenciel Número sequencial BR Id. BR identification number Numéro d'identification du BR Número de identificación de la BR Adm Notifying Administration Administration notificatrice Administración notificante 1A [MHz] Assigned frequency [MHz] Fréquence assignée [MHz] Frecuencia asignada [MHz] Name of the location of Nom de l'emplacement de Nombre del emplazamiento de 4A/5A transmitting / receiving station la station d'émission / réception estación transmisora / receptora 4B/5B Geographical area Zone géographique Zona geográfica 4C/5C Geographical coordinates Coordonnées géographiques Coordenadas geográficas 6A Class of station Classe de station Clase de estación Purpose of the notification: Objet de la notification: Propósito de la notificación: Intent ADD-addition MOD-modify ADD-ajouter MOD-modifier ADD-añadir MOD-modificar SUP-suppress W/D-withdraw SUP-supprimer W/D-retirer SUP-suprimir W/D-retirar No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent 1 121000526 BEL 1520.7500 SANKT VITH RODT BRF BEL 6°E03'55'' 50°N17'51'' FX 1 -

HOF 2017 Station List

United States BERING SEA BUOY 46035 BODEGA BAY BUOY 46013 CANAVERAL BUOY 41009 CANAVERAL EAST BUOY 41010 CAPE ELIZABETH BUOY 46041 CAPE SAN MARTIN BUOY 46028 CAPE SUCKLING BUOY 46082 CHESAPEAKE LIGHT COL RIVER BAR BUOY 46029 CORPUS CHRISTI BUOY 42020 DELAWARE BAY BUOY 44009 EAST GULF BUOY 42003 EDISTO BUOY 41004 EEL RIVER BUOY 46022 FAIRWEATHER GROUND BUOY 46083 FRYING PAN SHOALS BUOY 41013 GALVESTON BUOY 42035 GEORGES BANK BUOY 44011 GRAYS REEF BUOY 41008 GULF OF AK BUOY 46001 GULF OF MAINE BUOY 44005 HALF MOON BAY BUOY 46012 HOTEL BUOY 44004 LONG ISLAND BUOY 44025 LUKE OFFSHORE BUOY 42040 MID GULF BUOY 42001 MONTEREY BUOY 46042 NANTUCKET BUOY 44008 NORTH EQUATORIAL 2 BUOY 41041 OREGON BUOY 46002 PENSACOLA BUOY 42039 PT ARGUELLO BUOY 46023 SAN CLEMENTE BASIN BUOY 46086 SOUTH ALEUTIANS BUOY 46003 SOUTH HATTERAS BUOY 41002 SOUTHEAST HAWAII BUOY 51004 SOUTHEAST PAPA BUOY 46006 SOUTHWEST HAWAII BUOY 51002 ST AUGUSTINE BUOY 41012 STONEWALL BANK BUOY 46050 TANNER BANKS BUOY 46047 VIRGINIA BEACH BUOY 44014 WASHINGTON BUOY 46005 WEST GULF BUOY 42002 WEST HAWAII BUOY 51003 WEST TAMPA BUOY 42036 Alabama ALBERTVILLE MUNICIPAL ANNISTON METROPOLITAN AUBURN UNIVERSITY REGIONAL BIRMINGHAM SHUTTLESWORTH INTL CAIRNS AAF CENTREVILLE CLANTON 2 NE COURTLAND 2 WSW CULLMAN 3 ENE DAUPHIN ISLAND DOTHAN REGIONAL FAIRHOPE 3 NE FLORALA MUNICIPAL FOLSOM FIELD GADSDEN 19 N GAINESVILLE 2 NE HUNTSVILLE INTL ISBELL FIELD MADISON COUNTY EXECUTIVE MAXWELL AFB MIDDLETON FIELD MOBILE DOWNTOWN AP MOBILE REGIONAL MONTGOMERY REGIONAL MUSCLE SHOALS 2 N NORTHEAST ALABAMA AP -

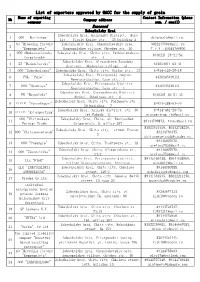

List of Exporters Approved by GACC for the Supply of Grain Name of Exporting Contact Infromation (Phone № Company Address Company Num

List of exporters approved by GACC for the supply of grain Name of exporting Contact Infromation (phone № Company address company num. / email) Rapeseed Zabaykalsky Krai Zabaykalsky Krai, Kalgansky District, Bura 1 OOO ''Burinskoe'' [email protected]. 1st , Vitaly Kozlov str., 25 building A AO "Breeding factory Zabaikalskiy Krai, Chernyshevskiy area, [email protected] 2 "Komsomolets" Komsomolskoe village, Oktober str. 30 Тел.:89243788800 OOO «Bukachachinsky Zabaykalsky Krai, Chita city, Verkholenskaya 3 8(3022) 23-21-54 Izvestyank» str., 4 Zabaykalsky Krai, Alexandrovo-Zavodsky 4 SZ "Mankechursky" 8(30240)4-62-41 district,. Mankechur village, ul. 5 OOO "Zabaykalagro" Zabaykalsky Krai, Chita city, Gaidar str., 13 8-914-120-29-18 Zabaykalsky Krai, Priargunsky region, 6 PSK ''Pole'' 8(30243)30111 Novotsuruhaytuy, Lazo str., 1 Zabaykalsky Krai, Priargunsky District, 7 OOO "Mysovaya" 8(30243)30111 Novotsuruhaytuy, Lazo str., 1 Zabaykalsky Krai, Chernyshevsky District, 8 PK "Baygulsky" 8(3026) 56-51-35 Baygul, Shkolnaya str., 6 Zabaykalsky Krai, Chita city, Polzunova str. , 9 ООО "ForceExport" 8-924-388-67-74 30 building, 7 Zabaykalsky Krai, Aginsky district, str. 30 8-914-461-28-74 10 ООО "Eсospectrum" let Pobedi, 11 [email protected] OOO "Chitinskaya Zabaykalsky Krai, Chita, ul. Kostyushko- 11 89144709873, [email protected] Foreign Trade Grigorovich, 5, office 207 83022415459, 89242728229, Zabaykalsky Krai, Chita city, street Frunze, 12 OOO "Chitazoovetsnab" 89243739475, 3 [email protected] 89148007070, 13 OOO "PromAgro" Zabaykalsky -

UKW/TV-Arbeitskreis Ev Special Thanks and Credit to Björn Tryba

1/52 | 01/10/2021 | 1/52 MHz C ITU LOCATION REG LA PROGRAM M POWER DP COORDIN. HASL. ANT HAAT RDS PS RDS REG R PI PI 2 REMARKS 36.375 MRC unknown, Tanger area 1 Hit Radio 05w46/35n27 STL ? 36.850 PSE Ramallah web ar Alhorya Radio 35e12/31n54 STL, drifting 36.83-36.85 44.900 F Pau/Studio (?) 64 xx Radio Pais s 00w21/43n19 F6C0 STL / Languages: Occitan and French 45.650 NGR Zinder zin fr ORTN La Voix du Sahel Zinder Zinder s 08e59/13n48 469 47.200 CHL Coyhaique AI XQD-299 SCAMusica Nc 72w05/45s34 427 Muzak 47.200 CHL Ovalle CO XQA-237 SCAMusica Nc 71w10/30s36 Muzak 47.200 CHL Rancagua LI XQC-235 SCAMusica Nc 70w44/34s13 Muzak 47.200 CHL Talca ML XQC-233 SCAMusica Nc 71w40/35s26 Muzak 47.200 CHL Vallenar AT XQA-238 SCAMusica Nc 70w45/28s34 Muzak 47.400 CHL Calama AN XQA-230 SCAMusica 0.500 Nc 68w56/22s28 Muzak 47.400 CHL Constitución ML XQC-234 SCAMusica Nc 72w25/35s20 Muzak 47.400 CHL Linares ML XQC-230 SCAMusica Nc 71w36/35s51 Muzak 47.400 CHL Parral ML XQC-239 SCAMusica Nc 73w01/41s15 Muzak 47.400 CHL Punta Arenas MA XQD-225 SCAMusica Nc 70w55/53s09 389 Muzak 47.600 CHL Osorno LL XQD-231 SCAMusica Nc 73w09/40s34 Muzak 47.600 CHL Temuco AR XQD-219 SCAMusica Nc 72w36/38s44 Muzak 47.600 CHL Iquique TA XQA-240 SCAMusica Nc 70w07/20s21 Muzak 47.900 CHL Santiago/Providencia RM XQB-010 SCAMusica 5.000 Nc 70w38/33s25 Muzak 47.900 CHL Concepción BI XQC-068 SCAMusica 1.000 Nc 73w03/36s50 Muzak 47.900 CHL Vina del Mar VS XQB-072 SCAMusica 1.000 Nc 71w31/33s00 Muzak 47.900 CHL Rancagua LI XQC-166 SCAMusica 0.500 Nc 70w44/34s13 Muzak 47.900 CHL La