Il Canto a “Tenore”

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

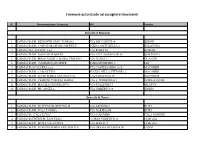

Farmacie Autorizzate Ad Accogliere Tirocinanti

Farmacie autorizzate ad accogliere tirocinanti N° Denominazione Farmacia VIA Località Distretto di Macomer 1 FARMACIA DR. DEMONTIS GIOV. TOMASO VIA DEI CADUTI 14 BIRORI 2 FARMACIA DR. CAPPAI GRAZIANO MICHELE P.ZZA CORTE BELLA 3 BOLOTANA 3 FARMACIA CADEDDU s.a.s. VIA ROMA 56 BORORE 4 FARMACIA DR. BIANCHI ALBERTO VIA VITT. EMANUELE 56 BORTIGALI 5 FARMACIA DR. PIRAS ANGELA MARIA CRISTINA VIA DANTE 1 DUALCHI 6 FARMACIA DR. GAMMINO GIUSEPPE P.ZZA MUNICIPIO 3 LEI 7 FARMACIA SCALARBA s.a.s. VIA CASTELSARDO 12/A MACOMER 8 FARMACIA DR. CABOI LUIGI PIAZZA DELLA VITTORIA 2 MACOMER 9 FARMACIA DR. SECHI MARIA ANTONIETTA VIA SARDEGNA 59 MACOMER 10 FARMACIA DR. CHERCHI TOMASO MARIA VIA E. D'ARBOREA 1 NORAGUGUME 11 FARMACIA DR. MASALA GIANFRANCO VIA STAZIONE 13 SILANUS 12 FARMACIA DR. PIU ANGELA VIA UMBERTO 88 SINDIA Distretto di Nuoro 1 FARMACIA DR. BUFFONI GIUSEPPINA M. VIA ASPRONI 9 BITTI 2 FARMACIA DR. TOLA TONINA VIA GARIBALDI BITTI 3 FARMACIA "CALA LUNA" VIA COLOMBO CALA GONONE 4 FARMACIA EREDI DR. FANCELLO CORSO UMBERTO 13 DORGALI 5 FARMACIA DR. MURA VALENTINA VIA MANNU 1 DORGALI 6 FARMACIA DR. BUFFONI MARIA ANTONIETTA VIA GRAZIA DELEDDA 80 FONNI 7 FARMACIA DR. MEREU CATERINA VIA ROMA 230 GAVOI 8 FARMACIA DR. SEDDA GIANFRANCA LARGO DANTE ALIGHIERI 1 LODINE 9 FARMACIA DR. PIRAS PIETRO VIA G.M.ANGIOJ LULA 10 FARMACIA DR. FARINA FRANCESCO SAVERIO VIA VITT. EMANUELE MAMOIADA 11 FARMACIA SAN FRANCESCO di Luciana Canargiu VIA SENATORE MONNI 2 NUORO 12 FARMACIA DADDI SNC di FRANCESCO DADDI e C. PIAZZA VENETO 3 NUORO 13 FARMACIA DR. -

GIS-Based Landscape Analysis of Megalithic Graves in the Island of Sardinia (Italy) Riccardo Cicilloni 1, Marco Cabras 2

GIS-based landscape analysis of megalithic graves in the Island of Sardinia (Italy) Riccardo Cicilloni 1, Marco Cabras 2 1. Department of History, Cultural Heritage and Territory, University of Cagliari. Via Is Mirrionis 1, 09123 Cagliari, Italy. Email: [email protected] 2. Ph.D. Candidate, Doctorado en Historia y Artes – Arquelogía y Cultura Material, Universidad de Granada. Via Is Mirrionis 119, 09121 Cagliari, Italy. Email: [email protected] Abstract: One of the most important megalithic groups in Western Europe in terms of number and characteristics is the group of over 200 monuments of various types in Sardinia. It now seems to be confirmed that the rise of the megalithic phenomenon was during the culture of San Michele of Ozieri (Late Neolithic, 4000-3300 B.C.E.). The Sardinian dolmen graves, however, had a maximum distribution during the Chalcolithic, as evidenced by most of the finds from excavations. The phenomenon also shows a close relationship beyond Sardinia and especially with the monuments of Catalonia, Pyrenees, non-coastal departments of French-midi, Corsica and Puglia. About 90 dolmen graves of various types have been investigated, namely the simple type, “corridor” type, “allée couverte” type, and others of uncertain attribution, located in central-western Sardinia, and particularly in a significant area of ca. 3500 km2 coinciding with the historical regions of Marghine-Planargia, Middle Valley of Tirso and Montiferru. This includes some 40% of all Sardinian dolmens. Locational trends and relationships with regard to landscape elements were studied with the aid of GIS methodologies such as viewshed and cost surface analysis. -

Graduatoria Idonei - Eta' Superiore a 25 Anni

Unione Europea Repubblica Italiana REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA Fondo Sociale Europeo REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Assessoradu de su Traballu, Formatzione Professionale, Cooperatzione e Segurantzia Sotziale Assessorato del Lavoro Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale CORSO DI QUALIFICA PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO. - DISOCCUPATI/INOCCUPATI- LOTTO N.8 AZIONE "A" PROV. NUORO Selezione Candidati GRADUATORIA IDONEI - ETA' SUPERIORE A 25 ANNI AGENZIA FORMATIVA EVOLVERE POSIZIONE PUNTEGGIO NOMINATIVO DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COMUNE DI RESIDENZA NOTE GRADUATORIA PROVINCIA DI COMPLESSIVO RESIDENZA (sigla) 1 Sale Loretina 10/10/56 Mamoiada Mamoiada NU 75 2 Ganga Graziano 18/12/57 Nuoro Nuoro NU 70 3 Fele Giovanna Maria 07/09/60 Oliena Oliena NU 70 4 Gioi Anna 27/02/64 Desulo Desulo NU 70 5 Sanna Adriana 23/10/68 Solarussa Ovodda NU 70 6 Sotgiu Antonella 31/05/70 Sorgono Belvì NU 70 7 Zedda Graziella 21/08/71 Tiana Tiana NU 70 8 Picca Enrica 30/09/75 Nuoro Oliena NU 70 9 Moi Milvia 10/01/68 Urzulei Nuoro NU 65 10 Mureddu Tiziana 16/07/74 Austis Austis NU 65 11 Nuvoli Elisa 10/04/76 Nuoro Ollollai NU 65 12 Zoroddu Tonina 24/07/84 Nuoro Ottana NU 65 13 Mura Valentina 11/08/84 Nuoro Silanus NU 65 14 Morittu Giovanna 30/12/84 Nuoro Orotelli NU 65 15 Nieddu Caterina 21/08/72 Dorgali Dorgali NU 61,35 16 Sale Maria Grazia 12/02/81 Nuoro Fonni NU 60,6 17 Manca Grazia 23/05/60 Nuoro Nuoro NU 60 18 Curreli Rosalba 01/03/63 Ovodda Ovodda NU 60 La Croce Battistina 19 16/07/64 Tonara Tonara NU 60 Carmen 20 Carta Anna Rita 14/06/66 -

COMUNE DI ONIFERI Provincia Di Nuoro SERVIZIO TECNICO PIAZZA DEL POPOLO, 4 08020 ONIFERI TEL

COMUNE DI ONIFERI Provincia di Nuoro SERVIZIO TECNICO PIAZZA DEL POPOLO, 4 08020 ONIFERI TEL. 0784 70051 – FAX 0784/70204 – MAIL: [email protected] – www.comune.oniferi.nu.it OGGETTO: Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 – Reg. (CE) n° 1698/2005 -Asse 1, Misura 125 Infrastruttura connessa allo sviluppo e adeguamento dell'agricoltura e silvicoltura - Azione 125.1 –Infrastrutture rurali: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE ONIFERI-OROTELLI”. C.U.P.: H67H10001760006; C.I.G.: 4734468E93; importo € 140.136,81 Verbale di gara L’anno duemilatredici il giorno due del mese di gennaio alle ore dieci presso la sede del Comune di Oniferi si è regolarmente riunita e costituita la Commissione di gara per l’affidamento dei Lavori di “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE ONIFERI-OROTELLI.” La Commissione di gara, nominata con determinazione n° 309 del 28.12.2012, è così composta: Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Roberto BANDINU. - PRESIDENTE DI GARA; Dott.ssa Ilaria CADINU – COMPONENTE; Rag. Stefano ORTU – COMPONENTE con funzioni di segretario verbalizzante; Tutti idonei. Premesso che: Con deliberazione della G.M. n° 80 del 20.09.2012 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori, redatto dall’Ing. Antonio PIRAS, modificato dalla determinazione n° 264 del 05.11.2012 dell’importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 137.279,36 per lavori, € 2.857,45 per oneri della sicurezza ed € 59.863,19 per somme a disposizione; Con determinazione n° 282 del 26.11.2012 è stata indetta una gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 del D.Lgs. -

Second Report Submitted by Italy Pursuant to Article 25, Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities

Strasbourg, 14 May 2004 ACFC/SR/II(2004)006 SECOND REPORT SUBMITTED BY ITALY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES (received on 14 May 2004) MINISTRY OF THE INTERIOR DEPARTMENT FOR CIVIL LIBERTIES AND IMMIGRATION CENTRAL DIRECTORATE FOR CIVIL RIGHTS, CITIZENSHIP AND MINORITIES HISTORICAL AND NEW MINORITIES UNIT FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES II IMPLEMENTATION REPORT - Rome, February 2004 – 2 Table of contents Foreword p.4 Introduction – Part I p.6 Sections referring to the specific requests p.8 - Part II p.9 - Questionnaire - Part III p.10 Projects originating from Law No. 482/99 p.12 Monitoring p.14 Appropriately identified territorial areas p.16 List of conferences and seminars p.18 The communities of Roma, Sinti and Travellers p.20 Publications and promotional activities p.28 European Charter for Regional or Minority Languages p.30 Regional laws p.32 Initiatives in the education sector p.34 Law No. 38/2001 on the Slovenian minority p.40 Judicial procedures and minorities p.42 Database p.44 Appendix I p.49 - Appropriately identified territorial areas p.49 3 FOREWORD 4 Foreword Data and information set out in this second Report testify to the considerable effort made by Italy as regards the protection of minorities. The text is supplemented with fuller and greater details in the Appendix. The Report has been prepared by the Ministry of the Interior – Department for Civil Liberties and Immigration - Central Directorate for Civil Rights, Citizenship and Minorities – Historical and new minorities Unit When the Report was drawn up it was also considered appropriate to seek the opinion of CONFEMILI (National Federative Committee of Linguistic Minorities in Italy). -

The Case of Sardinia

A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Biagi, Bianca; Faggian, Alessandra Conference Paper The effect of Tourism on the House Market: the case of Sardinia 44th Congress of the European Regional Science Association: "Regions and Fiscal Federalism", 25th - 29th August 2004, Porto, Portugal Provided in Cooperation with: European Regional Science Association (ERSA) Suggested Citation: Biagi, Bianca; Faggian, Alessandra (2004) : The effect of Tourism on the House Market: the case of Sardinia, 44th Congress of the European Regional Science Association: "Regions and Fiscal Federalism", 25th - 29th August 2004, Porto, Portugal, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/116951 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. -

L'accompagnamento Vocale Nel Canto a Tenore

Università degli Studi di Sassari DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DEI SISTEMI CULTURALI INDIRIZZO TEORIE E STORIA DELLE LINGUE E DEI LINGUAGGI XXV CICLO PAOLO BRAVI ʔ mbɪmˈbɔ m L’accompagnamento vocale nel canto a tenore Direttore: Tutors: Prof. Aldo Maria Morace Prof. Carlo Schirru Prof. Bernard Lortat-Jacob Anno Accademico 2011-2012 Indice 7 Cap. 1: Introduzione 21 I. IDEE 53 Cap. 2: Petzos 23 2.1 I componenti del tenore 24 2.2 Bassu 26 2.3 Contra 27 2.4 Mesu boghe 29 Cap. 3: Relazioni 29 3.1 Armonia funzionale 29 3.2 Affiatamento 30 3.3 La leadership della boghe 30 3.4 Boghe e coro 32 3.5 La guida nell’ accompagnamento 34 3.6 Omogeneità timbrica bassu / contra 35 3.7 Il ruolo della mesu boghe 37 3.8 Uniformità e libertà 39 3.9 Estetica, etica, pedagogia 41 Cap. 4: Origini 41 4.1 Il punto di partenza 41 4.2 Le voci 45 4.3 Il cerchio dei cantori 46 4.4 Il repertorio 47 II. COMPORTAMENTI 49 Cap. 5: Corpi 49 5.1 Voci incarnate 49 5.2 Stilistica del corpo 50 5.3 Disposizione dei cantori 56 5.4 Postura 58 5.5 Abbigliamento 61 5.6 Il corpo degli ascoltatori 63 5.7 Corpi estranei 64 5.8 Corpi significanti 65 5.9 Corpi a contatto 66 5.10 Vietato toccare 67 5.11 Canti di passione ʔ Paolo Bravi - mbɪmˈbɔ m. L’accompagnamento vocale nel canto a tenore Tesi di Dottorato in Scienze dei sistemi culturali - indirizzo Teorie e storia delle lingue e dei linguaggi Università degli studi di Sassari 69 Cap. -

Tenores De Aterúe

Volume 49, Number 8 NEWSLETTERwww.fsgw.org April 2013 FSGW MONTHLY program–frEE TO MEMBErs Tenores de Aterúe The Lost Art of Sardinian Cantu a Tenore Saturday, April 20, 8 pm Come join Tenores de Aterúe (“Singers from Elsewhere” in Sardinian) for some beautiful cantu a tenore songs, and a smattering of songs from Corsica and the Italian lauda tradition. Cantu a tenore is an a cappella quartet tradition from the Island of Sardinia that was declared a Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity by UNESCO. Tenores de Aterúe came together in 2004, when singers Doug Paisley (boche) and Carl Linich (contra) discov- ered a mutual fascination with Sardinian cantu a tenore singing. The idea of learning Sardinian songs remained a fantasy until 2008, when Carl discovered videos of the group Tenores di Bitti performing, with each voice part sung in isolation, and then together with the other parts. Armed with this knowledge, they found two other sing- ing friends who were already versed in throat-singing styles; Avery Book (bassu) and Gideon Crevoshay (mesu boche). Shortly after their first recordings appeared online, native Sardinians responded enthusiastically, forging partnerships for the group’s continued exploration of the art of cantu a tenore. Their quartet has been singing Sardinian songs together for about four years, and they’d love to share this unique, powerful, and subtle polyphonic tradition with you! Washington Ethical Society, 7750 16th St., N.W., Washington, D.C. Free to FSGW members/$20 non- members. Info and reservations, Betsy at [email protected], or 301.717.4641. -

N. Cognome Codice Fiscale Domicilio 1 Apeddu Jessica

ELENCO CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N.1 POSTO DI ISTRUTTORE AMM.VO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA CAT. C1 PART –TIME E A TEMPO INDETERMINATO N. COGNOME NOME CODICE FISCALE DOMICILIO 1 APEDDU JESSICA PDDJSC80D58F979K SINISCOLA 2 APPEDDU MARIA LAURA PPDMLR87D49G203E OLBIA 3 ARANGINO BEATRICE RNGBRC63T65A776H TETI 4 ARMINU SIMONE RMNSMN90R20I452S SASSARI 5 ATTENE ANGELA TTNNGL92H42F979N ILLORAI 6 BALDUCCHI CINZIA BLDCNZ75H68B354W CAGLIARI 7 BELLU MATTEO BLLMTT81P06F979W NUORO 8 BELLU SIMONETTA BLLSNT74R66F979U SINISCOLA 9 BERGANTINO STEFANIA BRGSFN86R55D708K SAN TEODORO 10 BONU LAURA BNOLRA68D68G146T QUARTU S.ELENA 11 CABONI PAOLO CBNPLA80C26B354E QUARTU S.ELENA 12 CANU ADALGISA CNADGS78D65E647Q POSADA 13 CARCANGIU MARCELLA CRCMCL81M46B354E SADALI 14 CARDIA MONDINA CRDMDN69E66F979N ALGHERO 15 CARRONE LUCIANO CRRLCN75M06B354G BURCEI 16 CARTA ALESSANDRA CRTLSN78H66E463F CAGLIARI 17 CARTA GIANFRANCA CRTGFR83C62F979I SINISCOLA 18 CARTA VALENTINA OROSEI 19 CARZEDDA PASQUALINA CRZPQL76P41F979F SINISCOLA 20 CATTOGNO CLARA ALGHERO 21 CHERCHI EMANUELE CHRMNL86L25A192R ALGHERO 22 COCCOLLONE RITA CCCRTI78T58B354G CAGLIARI 23 CONCU VALENTINA CNCVNT87A68B745O CARBONIA 24 CURRELI LIANA CRRLNI91M45G203O ONANI’ 25 CURRELI MONICA CRRMNC89C63F979I SINISCOLA 26 DAGA DANIELA DGADNL87E62F979S ONIFERI 27 DE STEFANO MASSIMILIANO DSTMSM67T16I452Y SASSARI 28 DEMELAS DOMENICA DMLDNC83E68F979C TORPE’ 29 DEMELAS LUISA DMLLSU87S48F979Z TORPE’ 30 DESOGUS SILVIA DSGSLV81A56I452V SASSARI 31 DONGU FRANCESCA DNGFNC82S55I452K SANTA TERESA DI GALLURA -

COMUNE DI ONIFERI Provincia Di Nuoro Piazza Del Popolo N.4 – 08020 Oniferi - Tel

COMUNE DI ONIFERI Provincia di Nuoro Piazza del Popolo n.4 – 08020 Oniferi - tel. 0784/70051 – 70284 fax 0784/70204 C.F. 80005410917 - P.IVA 00844880914 e-mail: [email protected] Verbale di gara L’anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di aprile alle ore sedici presso la sede del Comune di Oniferi si è regolarmente riunita e costituita la Commissione di gara per l’affidamento dei Lavori di “COSTRUZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO.” CIG: 1356819275 – CUP: H63C06000050006 1° seduta La Commissione di gara è così composta: • Responsabile del servizio Tecnico Ing. Antonio Piras. - PRESIDENTE DI GARA; • Segretario comunale Dott. Mario Mattu – COMPONENTE; • Geom. Roberto Bandinu – COMPONENTE; Tutti idonei. Premesso che con Deliberazione della Giunta Municipale n° 13 del 10.03.2011 veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di € 440.000,00 di cui € 285.000,00 per lavori a base d’asta, € 9.975,00 per gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e € 145.025,00 per somme a disposizione; Dato atto che l’avviso di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Oniferi il 10.03.2011 AL N° 59 Reg. Pubbl.; Il Presidente di gara dichiara che sono pervenute nr. 28 (ventotto) buste contenente le offerte per la gara d’appalto in oggetto: N° Denominazione Impresa Sede Prot. N° d’ordine 1 Belli s.r.l. impianti tecnoologici Viterbo 1234 2 Sicil Tecnoimpianti Palermo 1244 3 Brescia impianti s.r.l. Brescia 1308 4 Marras Angelo Galtellì 1324 5 Grillini costruzioni Cave (RM) 1336 6 Cooperativa edile di Orgosolo Orgosolo 1337 7 Barbella Giovanni Angri (SA) 1338 8 2M Costruzioni Villacidro (CA) 1348 9 Marras Nicolino Galtellì 1349 10 Ciro Menotti Ravenna 1350 11 Real Costruzioni s.r.l. -

Klassisk Sång

1 SÅNGLÄRA 1.0 © Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2016 2 3 KULTURKAPITAL AB ISBN 978-91-87737-02-2 SÅNGLÄRA 1.0 © Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2016 Innehåll Resonanser ............................................31 Sångutbildningen ................................. 63 Sammanfattning ..................................31 Kastratsångarnas egenskaper ............... 64 DEL 1 RÖSTLÄRA Kastratinspelningarna från 1902-04 ..... 64 1. INLEDNING .....................................6 DEL 2 SÅNGSÄTT Franz Haböck ...........................................65 Män och kvinnor ......................................7 6. INLEDNING ...................................34 Nutida motsvarigheter? ........................ 65 När började människan sjunga? ............ 34 Sammanfattning ..................................65 2. ANDNING ........................................8 Är sång äldre än talspråk? ........................34 Andningsmusklerna ...................................8 Varför sjunger man? .............................. 34 DEL 4 BILAGOR Lågandning ..........................................10 Sång och genus .....................................35 Bilaga 1: ORDLISTA ................................68 Högandning ..........................................11 1900-talet ..............................................35 Bilaga 2: ”VETENSKAPLIGA” SÅNGSÄTT ....72 Diafragman (mellangärdesmuskeln) ......12 Bilaga 3: MER OM SÅNG OCH ANDNING ....73 7. NÅGRA SÅNGSÄTT .......................36 3. FONATION/TONBILDNING ..........14 Före 1850 .................................................73 -

Partita-For-8-Voices-Programme.Pdf

PARTITA FOR 8 VOICES HOLLAND FESTIVAL PARTITA FOR 8 VOICES Roomful of Teeth thanks to production partner patron CONTENT Info & context Credits Programme Notes About the artists Friends Holland Festival 2019 Join us Colophon INFO CONTEXT date & time introduction Sat 15 June 2019, 8.30 pm by René van Peer 7.45 pm venue Muziekgebouw running time 1 hour 30 minutes including one interval CREDITS music William Brittelle Caleb Burhans Judd Greenstein Caroline Shaw performed by Roomful of Teeth Eric Dudley Thomas McCargar Estelí Gomez Abigal Lennox Martha Cluver Thann Scoggin Cameron Beauchamp Caroline Shaw with support from Brook Foundation website Roomful of Teeth PROGRAMME Done No Why Say Do (2010) William Brittelle Beneath (2010) Caleb Burhans The Isle (2016) Caroline Shaw AEIOU (2009) Judd Greenstein interval Partita for 8 Voices (2009-2011) Caroline Shaw NOTES Caroline Shaw Roomful of Teeth have been hailed as the future of choral music. The eight singers that make up the American vocal ensem- ble – four women, four men – together span five octaves, and accordingly their range runs the full gamut from deep growl to high-pitched shriek. Three of them have perfect pitch; all eight of them are classically trained. Singer and conductor Brad Wells established the group in 2009 and since then has flown in a host of different experts to teach his singers the most wide-ranging and obscure vocal techniques in an effort to broaden their pal- ette. From yodelling to death metal growling and throat singing - there’s nothing that’s too out there for the ensemble. The bulk of their repertoire has been written especially for them, and so they are able to incorporate all of these disparate techniques into their concerts, resulting in a truly unique sound.