Resume Du Pges

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

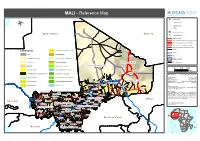

MALI - Reference Map

MALI - Reference Map !^ Capital of State !. Capital of region ® !( Capital of cercle ! Village o International airport M a u r ii t a n ii a A ll g e r ii a p Secondary airport Asphalted road Modern ground road, permanent practicability Vehicle track, permanent practicability Vehicle track, seasonal practicability Improved track, permanent practicability Tracks Landcover Open grassland with sparse shrubs Railway Cities Closed grassland Tesalit River (! Sandy desert and dunes Deciduous shrubland with sparse trees Region boundary Stony desert Deciduous woodland Region of Kidal State Boundary ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Bare rock ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Mosaic Forest / Savanna ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Region of Tombouctou ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0 100 200 Croplands (>50%) Swamp bushland and grassland !. Kidal Km Croplands with open woody vegetation Mosaic Forest / Croplands Map Doc Name: OCHA_RefMap_Draft_v9_111012 Irrigated croplands Submontane forest (900 -1500 m) Creation Date: 12 October 2011 Updated: -

1. KAYES : 2. KOULIKORO District De Kolokani District De Koulikoro

MINISTERE DE LA SANTE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE UN PEUPLE UN BUT UNE FOI SECRETARIAT GENERAL RAPPORT JOURNALIER DE LA GESTION DE L’EPIDEMIE DE MENINGITE AU MALI JOURNEE DU 18 MARS 2016 1. KAYES : La situation épidémiologique est de 0 cas et 0 décès. 2. KOULIKORO District de Kolokani Nombre de cas présumé : 2 Nombre de décès : 0 Village de Guiyogo, aire de santé de Guiyoyo, district de Koulokani, 4 ans Village de Guidiou, aire de santé Guidiou, 4 ans, sexe féminin, 58 ans Les prélèvements de LCR ont été effectués et envoyés à l’INRSP de Bamako District de Koulikoro Nombre de cas présumé : 2 Nombre de décès : 0 Quartier Souban, aire de santé du CSCOM Central, district de Koulikoro, sexe féminin, 11 mois et sexe masculin, 4ans, Les prélèvements de LCR ont été effectués et envoyés à l’INRSP de Bamako District de Ouéléssébougou Nombre de cas présumé : 0 cas Nombre de décès : 0 ; Nombre de personnes hospitalisées en traitement : 3 Actions en cours : - Poursuite de la surveillance active et de la prise en charge des cas ; - Poursuite des activités d’information, de sensibilisation et de communication sur les radios locales, médias nationaux, médias sociaux et électroniques ; - Tenue de la réunion du Comité de gestion des épidémies et catastrophes au cabinet du MSHP. 3. SIKASSO La situation épidémiologique est de 0 cas et 0 décès. 4. SEGOU : La situation épidémiologique est de 0 cas et 0 décès. 5. MOPTI : La situation épidémiologique est de 0 cas et 0 décès. 6. TOMBOUCTOU : La situation épidémiologique est de 0 cas et 0 décès. -

340102-Fre.Pdf (433.2Kb)

r 1 RAPPORT DE MISSION [-a mission que nous venons de terminer avait pour but de mener une enquête dans quelques localités du Mali pour avoir une idée sur la vente éventuelle de I'ivermectine au Mali et le suivi de la distribution du médicament par les acteurs sur le terrain. En effet sur ordre de mission No 26/OCPlZone Ouest du3l/01196 avec le véhicule NU 61 40874 nous avons debuté un périple dans les régions de Koulikoro, Ségou et Sikasso et le district de Bamako, en vue de vérifier la vente de l'ivermectine dans les pharmacies, les dépôts de médicament ou avec les marchands ambulants de médicaments. Durant notre périple, nous avons visité : 3 Régions : Koulikoro, Ségou, Sikasso 1 District : Bamako 17 Cercles Koulikoro (06 Cercles), Ségou (05 Cercles), Sikasso (06 Cercles). 1. Koulikoro l. Baraouli 1. Koutiala 2. Kati 2. Ségou 2. Sikasso 3. Kolokani 3. Macina 3. Kadiolo 4. Banamba 4. Niono 4. Bougouni 5. Kangaba 5. Bla 5. Yanfolila 6. Dioila 6. Kolondiéba avec environ Il4 pharmacies et dépôts de médicaments, sans compter les marchands ambulants se trouvant à travers les 40 marchés que nous avons eu à visiter (voir détails en annexe). Malgré notre fouille, nous n'avons pas trouvé un seul comprimé de mectizan en vente ni dans les pharmacies, ni dans les dépôts de produits pharmaceutiques ni avec les marchands ambulants qui ne connaissent d'ailleurs pas le produit. Dans les centres de santé où nous avons cherché à acheter, on nous a fait savoir que ce médicament n'est jamais vendu et qu'il se donne gratuitement à la population. -

FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune

FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune Effectiveness Prepared for United States Agency for International Development (USAID) Mali Mission, Democracy and Governance (DG) Team Prepared by Dr. Lynette Wood, Team Leader Leslie Fox, Senior Democracy and Governance Specialist ARD, Inc. 159 Bank Street, Third Floor Burlington, VT 05401 USA Telephone: (802) 658-3890 FAX: (802) 658-4247 in cooperation with Bakary Doumbia, Survey and Data Management Specialist InfoStat, Bamako, Mali under the USAID Broadening Access and Strengthening Input Market Systems (BASIS) indefinite quantity contract November 2000 Table of Contents ACRONYMS AND ABBREVIATIONS.......................................................................... i EXECUTIVE SUMMARY............................................................................................... ii 1 INDICATORS OF AN EFFECTIVE COMMUNE............................................... 1 1.1 THE DEMOCRATIC GOVERNANCE STRATEGIC OBJECTIVE..............................................1 1.2 THE EFFECTIVE COMMUNE: A DEVELOPMENT HYPOTHESIS..........................................2 1.2.1 The Development Problem: The Sound of One Hand Clapping ............................ 3 1.3 THE STRATEGIC GOAL – THE COMMUNE AS AN EFFECTIVE ARENA OF DEMOCRATIC LOCAL GOVERNANCE ............................................................................4 1.3.1 The Logic Underlying the Strategic Goal........................................................... 4 1.3.2 Illustrative Indicators: Measuring Performance at the -

Policies for Sustainable Mobility and Accessibility in Cities of Mali

Page 1 Policies for sustainable mobility and accessibility in cities of Mali Page 2 ¾ SSATP – Mali - Policies for Sustainable Mobility and Accessibility in Urban Areas – October 2019 Page 3 ¾ SSATP – Mali - Policies for Sustainable Mobility and Accessibility in Urban Areas – October 2019 Policies for sustainable mobility and accessibility in urban areas of Mali An international partnership supported by: Page 4 ¾ SSATP – Mali - Policies for Sustainable Mobility and Accessibility in Urban Areas – October 2019 The SSATP is an international partnership to facilitate policy development and related capacity building in the transport sector in Africa. Sound policies lead to safe, reliable, and cost-effective transport, freeing people to lift themselves out of poverty and helping countries to compete internationally. * * * * * * * The SSATP is a partnership of 42 African countries: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Democratic Republic of the Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Eswatini, Ethiopia, Gabon, The Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, South Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe; 8 Regional Economic Communities (RECs); 2 African institutions: African Union Commission (AUC) and United Nations Economic Commission for Africa (UNECA); Financing partners for the Third Development Plan: European Commission (main donor), -

Rapport Final D'evaluation D'impact Du GCOZA

Rapport Final d’Evaluation d’Impact du GCOZA EVALUATION D’IMPACT DU PROJET D’ETABLISSEMENT DES CULTURES VIVRIERES DANS LES ZONES SAHELIENNE ET SOUDANO SAHELIENNE DU MALI Rapporté par: Aly Djiga Consultant Indépendant Décembre 2015 SOMMAIRE 1. RESUME : La présente évaluation commanditée par CGOZA, se rapporte à l’établissement des cultures vivrières en zone sahélienne et soudano sahélienne au Mali. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de recherche/action de technologies éprouvées relatives à l’établissement des cultures, l’Institut d’Economie Rural et le Groupe de Coordination des Zones Arides, ont mené des actions de Recherche/Développement auprès des producteurs de cultures vivrières des régions de Koulikoro, Ségou et Mopti. Certaines ONG membres de GCOZA Mali ont bénéficié des financements auprès de NORAD pour mener la mise en œuvre d’une phase de diffusion. Un échantillon de 8 villages a été sélectionné où interviennent quatre ONG membres de GCOZA Mali, ADRA Mali, ADAF/Gallé, AMAPROS et YAGTU pour cette évaluation. Dans chaque ville des entretiens individuels ont eu lieu auprès des hommes et femmes et des entretiens semis structurés avec les groupes de paysans dans les différents villages, suivis des visites de champs. L’objectif de cette évaluation est d’établir l’impact du projet d’établissement des cultures vivrières en zone sahélienne et soudano sahélienne accompli par GCOZA au Mali, sur les anciens participants aux projets et leurs communautés. Le Projet d’établissement des cultures vivrières dans les zones sahélienne et soudano sahélienne du Mali a été mis en activité entre 2009 et 2013. -

Dossier Technique Et Financier

DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PROJET D’APPUI AUX INVESTISSEMENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES MALI CODE DGD : 3008494 CODE NAVISION : MLI 09 034 11 TABLE DES MATIÈRES ABRÉVIATIONS ............................................................................................................................ 4 RÉSUMÉ ....................................................................................................................................... 6 FICHE ANALYTIQUE DE L’INTERVENTION ............................................................................... 8 1 ANALYSE DE LA SITUATION .............................................................................................. 9 1.1 STRATÉGIE NATIONALE .......................................................................................................... 9 1.2 L’IMPACT DE LA CRISE .......................................................................................................... 11 1.3 DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE LA DÉCENTRALISATION ET LES DISPOSITIFS D’APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME ................................................................................................................. 12 1.4 L’ANICT ............................................................................................................................ 15 1.5 QUALITÉ DES INVESTISSEMENTS SOUS MAÎTRISE D’OUVRAGE DES CT .................................... 25 1.6 CADRE SECTORIEL DE COORDINATION, DE SUIVI ET DE DIALOGUE ........................................... 29 1.7 CONTEXTE DE -

GROUPE HUMANITAIRE SECURITE ALIMENTAIRE FOOD SECURITY CLUSTER Bamako/Mali ______

GROUPE HUMANITAIRE SECURITE ALIMENTAIRE FOOD SECURITY CLUSTER Bamako/Mali _______________________________________________________________________________________ SitRep / Contribution to OCHA publication 18 Mai 2012 Responses to the food insecurity due to drought and Conflict crisis: WFP is finishing its first round of targeted food distributions in Kayes, Koulikoro and Mopti regions for an estimated 117,800 beneficiaries. The second round is scheduled to start during the week of 21 May, and WFP might distribute a double ration (two months: May and June) to beneficiaries. CRS first round of food distributions through local purchases in fairs began on Saturday, May 10th, 2012 in the commune of Madiama (Circle of Djenne) and will be extended in other communes of this circle. As of today 3 153 households have received two months food rations (equivalent to $100 per household). Diverse products are been proposed. A total of 140 000 000 FCFA has been invested in that local purchases. Mrs Aminata Sow, Head of Family in Welinngara village received her foods during the ongoing fair in Djenne Logistic support: The second joint mission WFP/UNDSS/OCHA in Mopti will provide further information on the UN common center and logistics hub establishment. North Mali: The WFP commodities on the High Islamic Council convoy have arrived in the three northern cities of Timbuktu, Gao and Kidal. WFP dispatched a total of 31,5mt of mixed commodities (pulses and vegetable oil) to the three regions. This tonnage of mixed WFP commodities complements cereal distributions of the High Islamic Council for provision of a complete food basket to an estimated 7,800 vulnerable conflict-affected people in the North. -

Annuaire Statistique 2015 Du Secteur Développement Rural

MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI ----------------- Un Peuple - Un But – Une Foi SECRETARIAT GENERAL ----------------- ----------------- CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE / SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL Annuaire Statistique 2015 du Secteur Développement Rural Juin 2016 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Répartition de la population par région selon le genre en 2015 ............................................................ 10 Tableau 2 : Population agricole par région selon le genre en 2015 ........................................................................ 10 Tableau 3 : Répartition de la Population agricole selon la situation de résidence par région en 2015 .............. 10 Tableau 4 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par sexe en 2015 ................................. 11 Tableau 5 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par Région en 2015 ...................................... 11 Tableau 6 : Population agricole par tranche d'âge et selon la situation de résidence en 2015 ............. 12 Tableau 7 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 ..................................................... 15 Tableau 8 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 (suite) ................................... 16 Tableau 9 : Pluviométrie enregistrée par mois 2015 ........................................................................................ 17 Tableau 10 : Pluviométrie enregistrée par station en 2015 et sa comparaison à -

SITUATION DES FOYERS DE FEUX DE BROUSSE DU 01 Au 03 NOVEMBRE 2014 SELON LE SATTELITE MODIS

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT REPUBLIQUE DU MALI DE L’EAU ET DE l’ASSAINISSEMENT UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS(DNEF) SYSTEME D’INFORMATION FORESTIER (SIFOR) SITUATION DES FOYERS DE FEUX DE BROUSSE DU 01 au 03 NOVEMBRE 2014 SELON LE SATTELITE MODIS. LATITUDES LONGITUDES VILLAGES COMMUNES CERCLES REGIONS 11,0390000000 -7,9530000000 SANANA WASSOULOU-BALLE YANFOLILA SIKASSO 11,0710000000 -7,3840000000 KOTIE GARALO BOUGOUNI SIKASSO 11,1700000000 -6,9060000000 FOFO KOLONDIEBA KOLONDIEBA SIKASSO 11,2570000000 -6,8230000000 FAMORILA KOLONDIEBA KOLONDIEBA SIKASSO 11,4630000000 -6,4750000000 DOUGOUKOLO NIENA SIKASSO SIKASSO 11,4930000000 -6,6390000000 DIEDIOULA- KOUMANTOU BOUGOUNI SIKASSO 11,6050000000 -8,5470000000 SANANFARA NOUGA KANGABA KOULIKORO 11,6480000000 -8,5720000000 SAMAYA NOUGA KANGABA KOULIKORO 11,7490000000 -8,7950000000 KOFLATIE NOUGA KANGABA KOULIKORO 11,8600000000 -6,1890000000 BLENDIONI TELLA SIKASSO SIKASSO 11,9050000000 -8,3150000000 FIGUIRATOM MARAMANDOUGOU KANGABA KOULIKORO 11,9990000000 -10,676000000 DAR-SALM N SAGALO KENIEBA KAYES 12,0420000000 -8,7310000000 NOUGANI BENKADI KANGABA KOULIKORO 12,0500000000 -8,4440000000 OUORONINA BENKADI KANGABA KOULIKORO 12,1210000000 -8,3990000000 OUORONINA BANCOUMANA KATI KOULIKORO 12,1410000000 -8,7660000000 BALACOUMAN BALAN BAKAMA KANGABA KOULIKORO 12,1430000000 -8,7410000000 BALACOUMAN NARENA KANGABA KOULIKORO 12,1550000000 -8,4200000000 TIKO BANCOUMANA KATI KOULIKORO 12,1700000000 -9,8260000000 KIRIGINIA KOULOU KITA KAYES 12,1710000000 -10,760000000 -

THESE Année : 2007-2008 N°/____ / Pour L’Obtention Du Grade De DOCTEUR EN MEDECINE (DIPLÔME D’ETAT)

REPUBLIQUE DU MALI UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI ----------------------- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE --------------------- --------------------- FACULTE DE MEDECINE DE PHARMACIE ET D’ODONTO-STOMATOLOGIE --------------------- THESE Année : 2007-2008 N°/____ / Pour l’obtention du grade de DOCTEUR EN MEDECINE (DIPLÔME D’ETAT) NECESSITE ET FAISABILITE DE LA DECENTRALISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES MALADES DIABETIQUES A TOUS LES NIVEAUX DE LA PYRAMIDE SANITAIRE AU MALI Présentée et soutenue publiquement le 18/03/2008 Par Devant le jury de la faculté de Médecine, de Pharmacie et D’Odonto-stomatologie de Bamako JURY : Président du jury : Professeur ABDOULAYE AG RHALY Membre du jury : Professeur SAHARE FONGORO Codirecteur : Docteur NAZOUM J. P. DIARRA Directeur de thèse : Professeur SIDIBE ASSA TRAORE Thèse de médecine N. Josiane Sandrine FACULTE DE MEDECINE, DE PHARMACIE ET D’ODONTO-STOMATOLOGIE ANNEE UNIVERSITAIRE 2007-2008 ADMINISTRATION : DOYEN : ANATOLE TOUNKARA – PROFESSEUR 1er ASSESSEUR : DRISSA DIALLO – MAITRE DE CONFERENCES 2ème ASSESSEUR : SEKOU SIDIBE – MAITRE DE CONFERENCES SECRETAIRE PRINCIPAL: YENIMEGUE ALBERT DEMBELE – PROFESSEUR ÂGENT COMPTABLE: Madame COULIBALY FATOUMATA TALL - CONTROLEUR DES FINANCES LES PROFESSEURS HONORAIRES Mr. Alou BA Ophtalmologie Mr. Bocar SALL Orthopédie Traumatologie Secourisme Mr. Souleymane SANGARE Pneumo-phtisiologie Mr. Yaya FOFANA Hématologie Mr. Mamadou L. TRAORE Chirurgie générale Mr. Balla COULIBALY Pédiatrie Mr. Mamadou DEMBELE Chirurgie Générale Mr. Mamadou KOUMARE Pharmacognosie Mr. Ali Nouhoum DIALLO Médecine Interne Mr. Aly GUINDO Gastro-entérologie Mr. Mamadou M. KEITA Pédiatrie Mr. Siné BAYO Anatomie Pathologie- Histoembryologie Mr. Abdoulaye Ag RHALY Médecine Interne Mr. Boulkassoum HAIDARA Législation Mr Boubacar Sidiki CISSE Toxicologie Mr Massa SANOGO Chimie Analytique LISTE DU PERSONNEL ENSEIGNANT PAR D.E.R. -

Pastoralism and Security in West Africa and the Sahel

Pastoralism and Security in West Africa and the Sahel Towards Peaceful Coexistence UNOWAS STUDY 1 2 Pastoralism and Security in West Africa and the Sahel Towards Peaceful Coexistence UNOWAS STUDY August 2018 3 4 TABLE OF CONTENTS Abbreviations p.8 Chapter 3: THE REPUBLIC OF MALI p.39-48 Acknowledgements p.9 Introduction Foreword p.10 a. Pastoralism and transhumance UNOWAS Mandate p.11 Pastoral Transhumance Methodology and Unit of Analysis of the b. Challenges facing pastoralists Study p.11 A weak state with institutional constraints Executive Summary p.12 Reduced access to pasture and water Introductionp.19 c. Security challenges and the causes and Pastoralism and Transhumance p.21 drivers of conflict Rebellion, terrorism, and the Malian state Chapter 1: BURKINA FASO p.23-30 Communal violence and farmer-herder Introduction conflicts a. Pastoralism, transhumance and d. Conflict prevention and resolution migration Recommendations b. Challenges facing pastoralists Loss of pasture land and blockage of Chapter 4: THE ISLAMIC REPUBLIC OF transhumance routes MAURITANIA p.49-57 Political (under-)representation and Introduction passivity a. Pastoralism and transhumance in Climate change and adaptation Mauritania Veterinary services b. Challenges facing pastoralists Education Water scarcity c. Security challenges and the causes and Shortages of pasture and animal feed in the drivers of conflict dry season Farmer-herder relations Challenges relating to cross-border Cattle rustling transhumance: The spread of terrorism to Burkina Faso Mauritania-Mali d. Conflict prevention and resolution Pastoralists and forest guards in Mali Recommendations Mauritania-Senegal c. Security challenges and the causes and Chapter 2: THE REPUBLIC OF GUINEA p.31- drivers of conflict 38 The terrorist threat Introduction Armed robbery a.