Jazz a Bergamo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Rivista-2.0.Pdf

N. 2 nuova serie ARCHIVIO STORICO BERGAMASCO Rassegna semestrale di storia e cultura 2 nuova serie N. 2 Anno XV 1995 Rivista del Centro Studi e Ricerche Archivio Bergamasco Versione per Internet EDIZIONI JUNIOR Bergamo 1995 SOMMARIO LA RICERCA Barbara Carissoni . ...................................... IL SISTEMA CARCERARIO A BERGAMO IN ETA' NAPOLEONICA Riccardo Schwamenthal .............................. JAZZ A BERGAMO. RICORDI TESTIMONIANZE DOCUMENTI DAGLI ANNI TRENTA AGLI ANNI SETTANTA IL DOCUMENTO Giosuè Bonetti . LA RIVOLUZIONE DALL'ALTO NELLE NOTE DI MICHELE BIGONI LE FONTI Fabio Luini e Nino Piscitello ......................... LE CARTE DELL'ASSISTENZA DOCUMENTI BERGAMASCHI A MILANO IMMAGINI E IMMAGINARIO Giosuè Bonetti e Matteo Rabaglio ................. IL TEATRO DELL'ALDILA'. LE ANIME PURGANTI DISCUSSIONI a cura di Natale Carra e Mario Suardi ......... ISTITUZIONI E MEMORIA. BILANCIO E PROSPETTIVE LOCALI L 'E V E N T 0 Giulio Orazio Bravi ...................................... TESORI MINIATI. CODICI E INCUNABOLI DI BERGAMO E BRESCIA ESPOSIZIONI & LETTURE I Colombo: arte e tecnologia, due diversi incontri (Francesca Buonincontri) - Oltre il compasso. La geometria delle curve (G. M.) - Bergamo: piani e progetti (Carlo Salon) - Il Monastero di Pontida tra Medioevo e Rinascimento (A. Z.) - Ciserano: il paese, la sua gente, la sua storia (P. G.) - Boscbi miniere forni. Culture del lavoro nelle valli bergamasche e bresciane (M.S.) - La Resistenza in valle Brembana (Alex Pirastu) CRONACA a cura di Paolo Oscar, con la collaborazione di Sergio Del Bello, Daniele Pelandi, Monica Resmini. _________________________________________________________________ Pubblicazione del Centro Studi ARCHIVIO BERGAMASCO via A. Locatelli 62 - 24100 Bergamo. Direttore: Giulio Orazio Bravi. Comitato di Redazione: Claudio Calzana, Natale Carra, Cesare Fenili, Mauro Gelfi, Paola Grillo, Fabio Luini, Giorgio Mangini, Nino Piscitello, Mario Suardi, Andrea Zonca. -

May 2008AAJ-NY.Qxd

NEW YORK May 2008 | No. 73 Your FREE Monthly Guide to the New York Jazz Scene newyork.allaboutjazz.com AHMAD JAMAL IT'S MAGIC Vince Giordano • George Garzone • Les Disques Victo • Dizzy’s Club • Event Calendar NEW YORK May is significant in the history of Miles Davis. Not only is the 26th the late trumpeter’s birthday but many of his most enduring works were New York@Night recorded during this month, including the Charlie Parker All-Stars (1948); the 4 Miles Davis-Tadd Dameron Quintet’s run in Paris (1949), most of the Workin’, Steamin’ and Relaxin’ triumvirate by the quintet with John Coltrane (1956), Miles Interview: Vince Giordano Ahead and At Carnegie Hall, both with the Gil Evans Orchestra (1957 and 1961 6 by Michael Hittman respectively); and the bulk of Miles in the Sky (1968). Now in May 2008, another chapter to the Miles Legacy will be written with an ambitious concert at Town Artist Feature: George Garzone Hall May 9th, “Miles From India”. A companion concert to a just-released album 7 by Matthew Miller of the same name, the concert brings together musicians who played with the legend throughout his career as well as a number of classical Indian musicians for Label Spotlight: Les Disques Victo what is billed as a “cross-cultural summit meeting”. Our Encore this month, 8 by Kurt Gottschalk guitarist Pete Cosey, is participating in what is sure to be a monumental event. But, as is typical for New York, the happenings don’t stop happening there. Club Profile: Dizzy’s Club Pianist Ahmad Jamal (Cover) brings his trio to Blue Note in a pre-release by Laurel Gross celebration of his first new album in three years, It’s Magic (Birdology-Dreyfus), due out in June. -

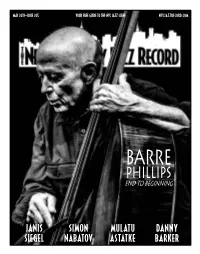

PHILLIPS End to BEGINNING

MAY 2019—ISSUE 205 YOUR FREE guide TO tHe NYC JAZZ sCENE NYCJAZZRECORD.COM BARRE PHILLIPS END TO BEGINNING janis simon mulatu danny siegel nabatov astatke barker Managing Editor: Laurence Donohue-Greene Editorial Director & Production Manager: Andrey Henkin To Contact: The New York City Jazz Record 66 Mt. Airy Road East MAY 2019—ISSUE 205 Croton-on-Hudson, NY 10520 United States Phone/Fax: 212-568-9628 new york@nigHt 4 Laurence Donohue-Greene: interview : janis siegel 6 by jim motavalli [email protected] Andrey Henkin: artist Feature : simon nabatov 7 by john sharpe [email protected] General Inquiries: on The Cover : barre pHillips 8 by andrey henkin [email protected] Advertising: enCore : mulatu astatke 10 by mike cobb [email protected] Calendar: lest we Forget : danny barker 10 by john pietaro [email protected] VOXNews: LAbel spotligHt : pfMENTUM 11 by robert bush [email protected] VOXNEWS by suzanne lorge US Subscription rates: 12 issues, $40 11 Canada Subscription rates: 12 issues, $45 International Subscription rates: 12 issues, $50 For subscription assistance, send check, cash or obituaries 12 by andrey henkin money order to the address above or email [email protected] Cd reviews 14 Staff Writers Duck Baker, Stuart Broomer, Robert Bush, Kevin Canfield, misCellany 33 Marco Cangiano, Thomas Conrad, Ken Dryden, Donald Elfman, Phil Freeman, Kurt Gottschalk, event Calendar Tom Greenland, George Grella, 34 Anders Griffen, Tyran Grillo, Alex Henderson, Robert Iannapollo, Matthew Kassel, Mark Keresman, Marilyn Lester, Suzanne Lorge, Marc Medwin, Jim Motavalli, Russ Musto, John Pietaro, Joel Roberts, John Sharpe, Elliott Simon, Andrew Vélez, Scott Yanow Contributing Writers Mike Cobb, Pierre Crépon, George Kanzler, Steven Loewy, Franz Matzner, If jazz is inherently, wonderfully, about uncertainty, about where that next note is going to Annie Murnighan, Eric Wendell come from and how it will interact with all that happening around it, the same can be said for a career in jazz. -

Venerdi 6 Ore22 to Jazzorch.Pdf

Torino Milano Settembre Festival Internazionale Musica della Musica 04_21 settembre 2013 Settima edizione Torino Torino-Roma Jazz Orchestra Jazz Club Torino Franco Piana direttore Dino Piana trombone Venerdì 06.IX.2013 Omaggio ore 22 ad Armando Trovajoli MITO SettembreMusica Settima edizione Un progetto di Realizzato da Con il sostegno di I Partner del Festival Partner Istituzionale Partner Istituzionale Sponsor Media partner Sponsor tecnici MITO SettembreMusica Settima edizione Omaggio ad Armando Trovajoli Un progetto di Riusciranno i nostri eroi Matrimonio all’italiana El negro zumbon (Baion de Anna) Jazz Prelude Realizzato da L’anatra all’arancia Piaceva alle donne / Così è lui Golden Age 7 Uomini d’oro Con il sostegno di Vecchi amici Torino-Roma Jazz Orchestra diretta da Franco Piana Dino Piana, special guest I Partner del Festival Claudio Chiara, sax alto Claudio Capurro, sax alto Fulvio Albano, sax tenore Partner Istituzionale Partner Istituzionale Valerio Signetto, sax tenore Helga Plankensteiner, sax baritono Luca Begonia, Stefano Calcagno, Sponsor Danilo Moccia, tromboni Marco Tempesta, trombone basso Davide Ghidoni, Media partner Mirco Rubegni, Vito Giordano, Giampaolo Casati, trombe Fabio Gorlier, pianoforte Aldo Zunino, contrabbasso Adam Pache, batteria Sponsor tecnici Barbara Raimondi, voce In collaborazione con Jazz Club Torino Videoimpaginazione e stampa: ITALGRAFICA Novara l 28 febbraio 2013, all’età di 95 anni, si spegne a Roma IArmando Trovajoli, una delle figure più prestigiose del panorama musicale italiano; il “pianista stregato da Chopin” sin dagli anni Cinquanta aveva alternato l’attività jazzistica con la musica leggera e la composizione, passione che in seguito lo catturò quasi completamente rendendolo l’autore italiano più amato e celebre in campo internazionale, con i suoi memorabili brani e i suoi commenti sonori a musical e grandi film. -

Voyage Au Bout Du Blues

impag. Catal. jazz 03-4 8-03-2012 19:14 Pagina 1 From St. Louis to Sun Ra: voYaGe au bout du blues 13/24 MAGGIO new conversations 2003 new conversations impag. Catal. jazz 03-4 8-03-2012 19:14 Pagina 2 Leonard Bernstein (ph. Eugene Cook) 2 impag. Catal. jazz 03-4 8-03-2012 19:14 Pagina 3 La bellezza della musica La bellezza della musica è un fatto sostanzialmente indicibile. Sulla musica si sono riempiti vagoni di libri e si allungheranno chilometri di files. Eppure – lo sosteneva anche il grande Leonard Bernstein – chi mai riuscirà a spiegare compiutamente ed esaurientemente il singolaris- simo fenomeno della reazione dell’uomo al linguaggio dei suoni? Ci possiamo provare (ed è legittimo farlo), ma il mistero che ci pervade ogni volta, all’ascolto di Cavaradossi che canta “E luce- van le stelle”, resta impenetrabile. Come tutti i linguaggi dell’arte, la musica ha vissuto momenti 3 incomparabili, in cui le vette più alte della creatività umana erano intravedibili da tutti: i corali di Bach, le sinfonie di Mozart, le sonate di Beethoven, le arie di Verdi e Puccini. Chiunque poteva toccare il cielo con un dito. Poi, soprattutto nel secolo appena conclusosi, gli artisti, i poeti, i musicisti hanno ritenuto giusto incamminarsi su strade sempre più ardue e innalzare torri più alte: penso a personaggi pur geniali come Picasso, Joyce, Stravinskj e penso al jazz, una musica nata in America da una costola della nostra cultura europea ma per molti versi rimastaci spesso estranea. Tuttavia, ciò che del jazz ha senza dubbio e da sempre attirato l’at- tenzione persino dei più scettici è l’esser una musica capace di possedere sia le caratteristiche del linguaggio difficile e impegna- tivo sia la comunicatività diretta delle espressioni popolari. -

Le Loro Biografie Parlano Chiaro: Tullio De Piscopo, Batterista Eclettico

• Le loro biografie parlano chiaro: Tullio De Piscopo, Batterista eclettico (molti lo ricordano per i successi estivi “Andamento lento”, “Stop Bajon” , che spazia dal jazz alla classica, vera leggenda della batteria, indimenticabile collaboratore di Pino Daniele; Dado Moroni, unanimemente riconosciuto come uno dei migliori pianisti jazz viventi, adorato da tutti i grandi jazzisti che hanno suonato con lui; Aldo Zunino, da anni presenza costante nei concerti di Tullio e Dado, contrabbassista che ha collaborato con il gotha del jazz nazionale e internazionale. Un Repertorio all'interno del quale troveranno spazio brani omaggio a Pino Daniele, ma anche celebrazione di un trio con il quale iniziò la carriera di Moroni e incontro tra due città di mare: la Genova di Dado e Aldo e la Napoli di Tullio, a cui va aggiunta una terza città, senza mare e dai ritmi completamente diversi, la Milano in cui Tullio si è trasferito. Tre luoghi, tre storie che confluiscono in una musica, il jazz, che fin dalle origini è un genere ibrido, capace di accogliere e fondere esperienze diverse. DADO MORONI nato a Genova è uno dei pianisti jazz italiani più richiesti in Europa e in America. Debutta a 17 anni con Tullio de Piscopo e Franco Ambrosetti col quale ancora oggi collabora. Nel 1987 viene chiamato, unico europeo, insieme ai pianisti Hank Jones, Barry Harris e Roland Hanna, a far parte della giuria del premio internazionale pianistico Thelonious Monk, svoltosi a Washington. Nel 1988 effettua una importante tournèe in sette paesi africani con il sestetto di Alvin Queen per conto del Dipartimento di Stato americano. -

RIVISTE E PERIODICI TITOLO NUMERO / ANNO NOTE / HEADLINES DONATORE Fondo Fulvio E Rossella Amadeus - Speciale Jazz / De Agostini-Rizzoli Anno 09 N

RIVISTE E PERIODICI TITOLO NUMERO / ANNO NOTE / HEADLINES DONATORE Fondo Fulvio e Rossella Amadeus - Speciale Jazz / De Agostini-Rizzoli Anno 09 N. 04 ottobre 1999 Duke Ellington - Gli anni d'oro 1939-1946 Palopoli Fondo Fulvio e Rossella Amadeus / De Agostini-Rizzoli Anno 10 N. 09 (106) settembre 1998 George Gershwin Palopoli American Rag, The (USA) Vol. 19 N. 11 dicembre 2007 - gennaio 2008 Benny Goodman / Midiri Brothers CDJ - Abbonamento American Rag, The (USA) Vol. 20 N. 01 febbraio 2008 Benny Goodman / Bob Haggart / Bob Finch / Chloe Feoranzo CDJ - Abbonamento Butch Thompson / Rich Johnson / Rosy McHargue / Ragtime and Stride Piano American Rag, The (USA) Vol. 20 N. 02 marzo 2008 CDJ - Abbonamento Extravaganza Dave Bennet / Buck Creek Jazz Band / Suncoast Classic Jazz Festival / 51st Eight 10th American Rag, The (USA) Vol. 20 N. 03 aprile 2008 CDJ - Abbonamento Anniversary / Maurice Hinson American Rag, The (USA) Vol. 20 N. 04 maggio 2008 Eldar / George Buck / American Library Association / The Palomar CDJ - Abbonamento Buck Creek Jazz Band / Ollie Johnson / spotlight on youth / IAJE bankruptcy / jazz in American Rag, The (USA) Vol. 20 N. 05 giugno 2008 CDJ - Abbonamento Britain Bil Keane "The Family Circus" / IODA, High Definition Recordings / Festival Roundtrip American Rag, The (USA) Vol. 20 N. 06 luglio 2008 CDJ - Abbonamento / Delmark Records 55th Anniversary / Howard Miyata / Big Band report Michael Almich / Attracting young people to jazz / IAJE bankruptcy / Jersey American Rag, The (USA) Vol. 20 N. 07 agosto 2008 CDJ - Abbonamento JazzEvents American Rag, The (USA) Vol. 20 N. 08 settembre 2008 Rich Johnson / Bearcats Jazz Band / Jonathan Russell / Bix YouthBand / Jim Widner CDJ - Abbonamento Alain Marquet / Denver Jazz Club / Sacramento Trad Jazz Youth Band Festival / Boris American Rag, The (USA) Vol. -

RIAS Bandarchiv 10.01.14.09

Bandnr. Sparte Titel Werk / Album Komponist Orchester Interpret Jahrgang Stichworte 0002 Club 18, Jazz Mr. Mith goes to town The Chico Hamilton Qintet 0003 Club 18, Jazz Such sweet thunder Duke Ellington 1951 0004 Club 18 Jack´s blues George Russell George Russell and his smalltet 0005 Club 18, Jazz Maniac Ferguson Orchestra Joe Malni ten Sax 0006 Club 18, Jazz The King David suite Lionel Hampton Dimitri Metropulos Lionel Hampton, Vibra. 0007 Club 18, Jazz Confusion blues Bob Brookmeyer 0008 Club 18, Jazz I´ll remember april Gene de Paul Modern Jazz quintet 1941 0009 Club 18, Jazz Out of nowhere Dave Brubeck 0010 Club 18, Jazz Le souk Dave Brubeck 0011 Club 18, Jazz Laura The Cahrlie Ventura quintet 0012 Club 18, Jazz avalon Charlie Ventura 1949 0013 Club 18, Jazz departure at ten Karel Flach Orchester 0014 Club 18, Jazz When the saints go marching in Dixieland rhythm king 0015 Club 18, Jazz domicile Joki Freund & Albert Mangelsdorff sextet 0016 Club 18, Jazz going my hemingway Hans Koller new Jazz stans 0017 Club 18, Musical New girl in town Musical: New girl in town Bob Merrill Jazz goes to broadway 0018 Club 18, Jazz Riverside blues Dixieland rhythm king 0018 a enfällt 0019 Club 18, Jazz take the a train Billy Strayhorn Dave Brubeck 0020 Club 18, Jazz abstract art mit Interview Buddy de Franco Quintet 0021 Club 18, Jazz Ralph´s new blues Milt Jackson Modern Jazz Quintet 0022 Club 18, Musical The best thing for you Musical: Call me Madam Irwing Belin 1950 0023 Club 18, Jazz two beats or not two beats Bobby Hackett 0025 Club 18, Jazz -

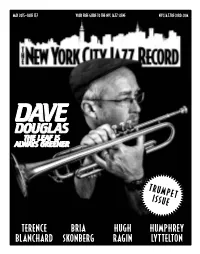

Douglas the Leaf Is Always Greener

MAY 2015—ISSUE 157 YOUR FREE GUIDE TO THE NYC JAZZ SCENE NYCJAZZRECORD.COM DAVE DOUGLAS THE LEAF IS ALWAYS GREENER TRUMPET ISSUE TERENCE BRIA HUGH HUMPHREY BLANCHARD SKONBERG RAGIN LYTTELTON Managing Editor: Laurence Donohue-Greene Editorial Director & Production Manager: Andrey Henkin To Contact: The New York City Jazz Record 116 Pinehurst Avenue, Ste. J41 MAY 2015—ISSUE 157 New York, NY 10033 United States New York@Night 4 Laurence Donohue-Greene: [email protected] Interview : Terence Blanchard by russ musto Andrey Henkin: 6 [email protected] General Inquiries: Artist Feature : Bria Skonberg 7 by marcia hillman [email protected] Advertising: On The Cover : Dave Douglas 8 by terrell holmes [email protected] Editorial: [email protected] Encore : Hugh Ragin 10 by ken waxman Calendar: [email protected] Lest We Forget : Humphrey Lyttelton 10 by michael steinman VOXNews: [email protected] Letters to the Editor: LAbel Spotlight : Royal Potato Family 11 by ken waxman [email protected] VOXNEWS 11 by katie bull US Subscription rates: 12 issues, $35 International Subscription rates: 12 issues, $45 For subscription assistance, send check, cash or money order to the address above In Memoriam 12 by andrey henkin or email [email protected] CD Reviews Staff Writers 14 David R. Adler, Clifford Allen, Fred Bouchard, Stuart Broomer, Miscellany 33 Katie Bull, Thomas Conrad, Ken Dryden, Donald Elfman, Brad Farberman, Sean Fitzell, Event Calendar 34 Kurt Gottschalk, Tom Greenland, Alex Henderson, Marcia Hillman, Terrell Holmes, Robert Iannapollo, Suzanne Lorge, Marc Medwin, Robert Milburn, Russ Musto, Sean J. O’Connell, Joel Roberts, John Sharpe, Elliott Simon, Andrew Vélez, Ken Waxman Pull out your copy of A Tribute to Jack Johnson. -

Lars-Göran ULANDER: Barry ULANOV: Piero UMILIANI

This discography is automatically generated by The JazzOmat Database System written by Thomas Wagner For private use only! ------------------------------------------ Lars-Göran ULANDER: "They all laughed at me when I sat down at the piano... but..." Lars-Göran Ulanders Septett: Ast Boström -tp; Lars Lystedt -vtb; Lars-Göran Ulander -as; Yngve Magnusson -bs,g; Ray Carlsson, Lars-Gunnar Gunnarsson -b; Sten Öberg -d; Berndt Egerbladh - presentation; recorded December 28, 1965 in Broadcast 'Jazzforum', Umeå 86710 MINUS 38 GRADER CELSIUS 7.41 private recording it was the actual outdoor temperature the morning of recording ------------------------------------------ Barry ULANOV: 'Barry Ulanov's All Star Modern Jazz Musicians': Dizzy Gillespie -tp; John LaPorta -cl; Charlie Parker -as; Lennie Tristano -p; Billy Bauer -g; Ray Brown -b; Max Roach -d; recorded September 13, 1947 in New York 4056 HOT HOUSE 5.07 Bombasi 11235 4057 FINE AND DANDY 2.06 --- 'Barry Ulanov's All Star Modern Jazz Musicians': Lennie Tristano -p; Billy Bauer -g; Ray Brown -b; recorded September 13, 1947 in New York 4061 I SURRENDER DEAR 3.03 --- 'Barry Ulanov's All Star Modern Jazz Musicians': Dizzy Gillespie -tp; John LaPorta -cl; Charlie Parker -as; Lennie Tristano -p; Billy Bauer -g; Ray Brown -b; Max Roach -d; recorded September 20, 1947 in New York 4058 ON THE SUNNY SIDE OF THE STREET 3.23 --- 4059 HOW DEEP IS THE OCEAN 2.59 --- 4060 TIGER RAG 3.46 --- "Rare Broadcasting Performances" Fats Navarro -tp; John LaPorta -cl; Charlie Parker -as; Allen Eager -ts; Lennie Tristano -

Venerdi 6 Ore22 to Jazzorch.Indd

Torino Milano Settembre Festival Internazionale Musica della Musica 04_21 settembre 2013 Settima edizione Torino Torino-Roma Jazz Orchestra Jazz Club Torino Franco Piana direttore Dino Piana trombone Venerdì 06.IX.2013 Omaggio ore 22 ad Armando Trovajoli MITO SettembreMusica Settima edizione Un progetto di Realizzato da Con il sostegno di I Partner del Festival Partner Istituzionale Partner Istituzionale Sponsor Media partner Sponsor tecnici Omaggio ad Armando Trovajoli Riusciranno i nostri eroi Matrimonio all’italiana El negro zumbon (Baion de Anna) Jazz Prelude L’anatra all’arancia Piaceva alle donne / Così è lui Golden Age 7 Uomini d’oro Vecchi amici Torino-Roma Jazz Orchestra diretta da Franco Piana Dino Piana, special guest Claudio Chiara, sax alto Claudio Capurro, sax alto Fulvio Albano, sax tenore Valerio Signetto, sax tenore Helga Plankensteiner, sax baritono Luca Begonia, Stefano Calcagno, Danilo Moccia, tromboni Marco Tempesta, trombone basso Davide Ghidoni, Mirco Rubegni, Vito Giordano, Giampaolo Casati, trombe Fabio Gorlier, pianoforte Aldo Zunino, contrabbasso Adam Pache, batteria Barbara Raimondi, voce In collaborazione con Jazz Club Torino Videoimpaginazione e stampa: ITALGRAFICA Novara l 28 febbraio 2013, all’età di 95 anni, si spegne a Roma IArmando Trovajoli, una delle figure più prestigiose del panorama musicale italiano; il “pianista stregato da Chopin” sin dagli anni Cinquanta aveva alternato l’attività jazzistica con la musica leggera e la composizione, passione che in seguito lo catturò quasi completamente rendendolo