Bremen Und Die Kunst in Der Kolonialzeit

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Programm-Jahrestagung-Dmb-2018-Online.Pdf

DMB 18 · Bremen Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes e.V. 6. bis 9. Mai 2018 in Bremen Sonntag, 6. Mai 2018 Exkursionen in Museen in Bremen 19.00 Empfang Der Deutsche Museumbund bedankt sich bei den gastgebenden auf Einladung der Kunsthalle Bremen Museen, den öffentlichen Förderern, den Medienpartnern sowie Am Wall 207, 28195 Bremen bei allen Unterstützern und Sponsoren für das Engagement bei der Vorbereitung und Durchführung der Tagung: Montag, 7. Mai 2018 Freie Hansestadt Bremen 10.00 Haupttagung Handelskammer Bremen – IHK für Bremen und Bremerhaven Unternehmensverbände im Land Bremen e. V. 19.00 Empfang Kulturstiftung der Länder auf Einladung der Handelskammer Bremen – Museumsverband für Niedersachsen und Bremen IHK für Bremen und Bremerhaven und gastgebende Museen der Unternehmensverbände im Land Bremen Deutsche Bahn Haus Schütting, Am Markt 13, 28195 Bremen Exponatec Image Access Dienstag, 8. Mai 2018 PROXIPEDIA cura3D 9.30 Haupttagung Kulturmanagement Network publicmarketing 15.00 Mitgliederversammlung blachreport 18.00 Empfang auf Einladung der Freien Hansestadt Bremen Obere Rathaushalle, Am Markt 21, 28195 Bremen Die Jahrestagung wurde konzipiert und umgesetzt von: 19.30 Get-together Prof. Dr. Wiebke Ahrndt, Gregor Isenbort, Jan-Christian Warnecke, Schüttinger Gasthausbrauerei Prof. Dr. Eckart Köhne, Dr. Jens Bortloff, Prof. Dr. Christina Haak, Hinter dem Schütting 12/13, 28195 Bremen Dr. Susanne Köstering, Dr. Ulrike Lorenz, Ulrike Stottrop, Dr. Gabriele Uelsberg, Dr. Hayat Wiersch, Melanie Kölling, Mittwoch, 9. Mai 2018 David Vuillaume, Gunhild Jäger, Sylvia Willkomm. Fachtagungen der Fachgruppen und Arbeitskreise Programmänderung vorbehalten Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes e.V. 6. bis 9. Mai 2018 in Bremen Eine Frage der Haltung. Welche Werte vertreten Museen? Ein Haus stellt Objekte aus der NS-Diktatur aus und bekommt Beifall von „falscher“ Seite. -

A Guide for Holders of the International Association of Art Card Prepared with Contributions from the Slovak Union of Visual Arts (Slovenská Výtvarná Únia) 2017

A guide for holders of the International Association of Art card Prepared with contributions from the Slovak Union of Visual Arts (Slovenská výtvarná únia) 2017 The International Association of Art (IAA/AIAP) is a non-governmental organization working in official partnership with UNESCO. Its objectives are to stimulate international cooperation among visual artists of all countries, nations or peoples, to improve the socio-economic position of artists nationally and internationally, and to defend their material and moral rights. The IAA issues identity cards to professional visual artists. This card allows free or discounted admission to many galleries and museums in countries around the world. The card is a tool for the lifelong education of artists in their professional artistic research. These institutions, large or small, recognize the benefit they gain from enabling the artists, like art critics and journalists, to visit exhibitions, art events and collections of art, to carry on research, and to gain inspiration. As a member within the IAA network, CARFAC National issues IAA cards exclusively to Canadian professional artists that are members of CARFAC upon request. Only National Committees of the IAA may issue the card. Where to use the IAA card This document includes a chart detailing selected institutions that offer free or discounted admission prices, or other perks to IAA card holders while travelling abroad. This information was obtained from surveying recent users of the card and IAA National Committees worldwide, and is updated regularly – most recently in 2017 by the Slovak Union of Visual Arts (SUVA). Users will find that different areas in Europe are more receptive to the card than others. -

Bremen Und Die Kunst in Der Kolonialzeit

DER BLINDE FLECK BREMEN UND DIE KUNST IN DER KOLONIALZEIT THE BLIND SPOT BREMEN, COLONIALISM AND ART EDITED BY JULIA BINTER ©2017byKunsthalle Bremen –Der Kunstverein in Bremen www.kunsthalle-bremen.de ©2017byDietrich Reimer Verlag GmbH, Berlin www.reimer-mann-verlag.de Funded by the International MuseumFellowship program of the German Federal Cultural Foundaition In cooperation with Afrika-Netzwerk Bremen e.V. Bibliographic Information of the German National Library Deutsche Nationalbibliothek holds arecordofthis publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographical data can be found under: http://dnb.d-nb.de. All rightsreserved. No partofthis book maybereprintedorrepro- ducedorutilised in any form or by any electronic, mechanical or other means, nowknown or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrievalsystem, without permission in writing from the publishers. ISBN 978-3-496-01592-5 With contributions by Julia Binter Anna Brus Anujah Fernando Anna Greve HewLocke YvetteMutumba Ngozi Schommers Vivan Sundaram Translations from German and English by Daniel Stevens Lenders Nolde-Stiftung Seebüll Sammlung Vivanund Navina Sundaram Sammlung Karl H. Knauf,Berlin Übersee-Museum Bremen Deutsches Schifffahrtsmuseum Bremerhaven Museum für Völkerkunde Hamburg Focke-Museum Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Schulmuseum Bremen Landesfilmarchiv Bremen Intro Ⅰ Kawanabe Kyōsai, The Lazy one in the Middle, n. d., monochrome woodcut, Outro Ⅰ Kunsthalle Bremen – Artist unknown, -

Rezension Erwin Panofsky. Korrespondenz 1962 Bis 1968

1 Rezension Erwin Panofsky. Korrespondenz 1962 bis 1968. Hrsg. von Dieter Wuttke. Band V. Wiesbaden (Harrassowitz) 2011. XLIII Seiten. 1466 Seiten. 112 Abbildungen. ISBN 978-3-447-06277-0 von Gabriele Sprigath Mit dem im Frühjahr erschienenen fünften Band ist die 2001 begonnene Publikation der Auswahlausgabe abgeschlossen. Die Pressemitteilung kündigt an: „Panofskys Korrespondenz ist der unbekannte Teil seines Oeuvres. Aus einer Sammlung von ca. 27000 Briefen hat der Hrsg. in 22jähriger, kulturwissenschaftlich fundierter Forschungsarbeit eine Auswahl getroffen, die das ganze Leben und Schaffen Panofskys widerspiegelt. Auf fast 7.000 Seiten findet der Leser über 3800 Briefe ediert und kommentiert. Sie sind durch Verzeichnisse sowie umfangreiche, `sprechende´ Register erschlossen. Beigegeben ist die vollständigste Panofsky-Bibliographie 1914 bis 1969, die je gedruckt wurde. Sie weist 94 unbekannte bibliographische Einheiten nach. Das in drei Abteilungen gegliederte Korrespondenz-Korpus dieses Bandes führt an 852 neue Texte heran. 59 davon bilden einen wichtigen Nachtrag zu den vorausgehenden Bänden, 8 betreffen „Nachklänge“ aus den Jahren 1969 bis 1971.[…]“. Dazu kommen Hinweise auf „Hunderte von weiteren Texten und Dokumenten“ in den Anmerkungen (Bd. V, S. IX). Die angesichts der auch in Band V ausgebreiteten Materialfülle staunenden Leser finden in der Einleitung drei informative Abschnitte vor: Zahlen und Grundsätzliches, Themen sowie Dank und Widmung. Am Ende werden sie mit einer in der Tasche des hinteren Buchdeckels beigegebenen CD mit Erwin Panofskys viva vox überrascht: sie hören seine Dankesworte anläßlich der Aufnahme in den Orden Pour le Mérite in München im Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München am 26.07.1967 (Text: Nr. 3446, S. 1055-1062). Mit insgesamt 1510 Seiten und 112 Abbildungen ist Band V nicht nur der umfangreichste, sondern in jeder Hinsicht der Höhepunkt der Auswahlausgabe. -

Hew Locke Cv

HEW LOCKE CV Born 1959, Edinburgh Lives and works in London Education 1994 MA Sculpture, Royal College of Art, London, UK 1988 Falmouth University, UK, BA (Hons) Fine Art Selected Solo Exhibitions 2017-18 Reversal of Fortune, Fringe Projects Miami, The Alfred I. duPont Building, Miami, FL, USA For Those in Peril on the Sea, Perez Art Museum Miami, Miami, FL, USA Cui Bono, installation in Bremen Rathouse, originally comissioned in conjunction with Der Blinde Fleck by Kunsthalle Bremen, Bremen, Germany 2016 The Wine Dark Sea, Edward Tyler Nahem Fine Art, New York, USA 2015 IWM Contemporary: Hew Locke, IWM London, UK The Tourists, HMS Belfast, London, UK Magna Carta Commission, Runnymede Surrey, UK 2014 Beyond the Sea Wall, Hales Gallery, London, UK Give and Take, performance in the Turbine Hall, Tate Modern, London. Part of Up Hill Down Hall 2013 For Those in Peril on the Sea, installation at launch of Pérez Art Museum Miami, USA Adrift, All Hallows by the Tower Church, Thames Festival, London, UK 2012 Day of the Dead Festival, a new installation titled ‘Adrift’ created for the Old Vic Tunnels, London, UK 2011 For Those in Peril on the Sea, St. Mary & St. Eanswythe Church, Folkestone Triennial, UK The Nameless, KAdE Kunsthal, Amersfoort, the Netherlands Are We There Yet?, The Gallery, the Arts University College at Bournemouth, UK Starchitect, ArtSway, Hampshire & as part of The New Forest Pavillion, Venice Biennale, Venice, Italy 2010 The Nameless, Hales Gallery, London, UK 2008 The Kingdom of the Blind, Rivington Palace, London, UK How do you want me?, Hales Gallery, London, UK London, 7 Bethnal Green Road, E1 6LA. -

Douglas Gordon Biography

G A G O S I A N Douglas Gordon Biography Born in 1966, Glasgow, Scotland. Lives and works in Berlin, Germany; Glasgow, Scotland; and New York, NY. Education: 1988–90 Slade School of Fine Art, London, England. 1984–88 Glasgow School of Art, Glasgow, Scotland. Solo and Two-Person Exhibitions: 2020 Zidane: A 21st Century Portrait. Douglas Gordon and Philippe Parreno. Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek, Denmark. 2019 Douglas Gordon: In My Shadow. ARoS Aarhus Art Museum, Aarhus, Denmark. 2018 Zidane: A 21st Century Portrait. Douglas Gordon and Philippe Parreno. Dunedin Public Art Gallery, Dunedin, New Zealand. Douglas Gordon: k.364. K20 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf. Douglas Gordon: Îles flottantes (If Monet Met Cézanne, in Montfavet). Instituto Moreira Salles, São Paulo, Brazil. ARTIST ROOMS: Douglas Gordon. Berwick Visual Arts, Berwick-upon-Tweed, England. 2017 Douglas Gordon: back and forth and forth and back. Gagosian, West 21st Street, New York, NY. Portrait of Janus. Art Sonje Center, Seoul, South Korea. Douglas Gordon: I had nowhere to go: Portrait of a displaced person. Gagosian, Britannia Street, London, England. 24 Hour Psycho. Lewis Center for the Arts, Princeton University, Princeton, NJ. Douglas Gordon: Black Burns. Scottish National Portrait Gallery, Edinburgh, Scotland. Douglas Gordon - Selected works from the 1990‘s. André Viana Gallery, New York, NY. Gente di Palermo. Prisons of the Palazzo Ducale, Venice, Italy. 2016 Douglas Gordon: Searching for Genius. Peninsula Art Gallery, Plymouth, England. Douglas Gordon: Play Dead; Real Time. Dunedin Public Art Gallery, New Zealand. Douglas Gordon. Gagosian Gallery, Geneva, Switzerland. Douglas Gordon @ Paris Photo Prisme. Grand Palais, Paris, France. -

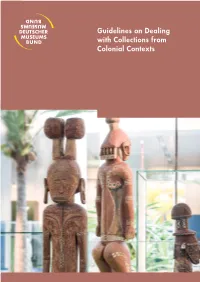

Guidelines on Dealing with Collections from Colonial Contexts

Guidelines on Dealing with Collections from Colonial Contexts Guidelines on Dealing with Collections from Colonial Contexts Imprint Guidelines on Dealing with Collections from Colonial Contexts Publisher: German Museums Association Contributing editors and authors: Working Group on behalf of the Board of the German Museums Association: Wiebke Ahrndt (Chair), Hans-Jörg Czech, Jonathan Fine, Larissa Förster, Michael Geißdorf, Matthias Glaubrecht, Katarina Horst, Melanie Kölling, Silke Reuther, Anja Schaluschke, Carola Thielecke, Hilke Thode-Arora, Anne Wesche, Jürgen Zimmerer External authors: Veit Didczuneit, Christoph Grunenberg Cover page: Two ancestor figures, Admiralty Islands, Papua New Guinea, about 1900, © Übersee-Museum Bremen, photo: Volker Beinhorn Editing (German Edition): Sabine Lang Editing (English Edition*): TechniText Translations Translation: Translation service of the German Federal Foreign Office Design: blum design und kommunikation GmbH, Hamburg Printing: primeline print berlin GmbH, Berlin Funded by * parts edited: Foreword, Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, Background Information 4.4, Recommendations 5.2. Category 1 Returning museum objects © German Museums Association, Berlin, July 2018 ISBN 978-3-9819866-0-0 Content 4 Foreword – A preliminary contribution to an essential discussion 6 1. Introduction – An interdisciplinary guide to active engagement with collections from colonial contexts 9 2. Addressees and terminology 9 2.1 For whom are these guidelines intended? 9 2.2 What are historically and culturally sensitive objects? 11 2.3 What is the temporal and geographic scope of these guidelines? 11 2.4 What is meant by “colonial contexts”? 16 3. Categories of colonial contexts 16 Category 1: Objects from formal colonial rule contexts 18 Category 2: Objects from colonial contexts outside formal colonial rule 21 Category 3: Objects that reflect colonialism 23 3.1 Conclusion 23 3.2 Prioritisation when examining collections 24 4. -

KHB Pressrelease Prize of the Boettcherstraße 2014

PRESS RELEASE Bremen, July 2014 Prize of the Böttcherstraße in Bremen 2014 Kunsthalle Bremen, Am Wall 207, 28195 Bremen, Germany, http://www.kunsthalle-bremen.de/home-en/ Exhibition date s: 19 July to 5 Oc tober 2014 Press conference: Thursday, 17 July 2014, 11.00 Opening: Friday, 18 July 2014, 19.00 Award ceremony: Sunday, 21 September 2014, 11.00 Contact: Dr Eva Hausdorf (Curator), Julia Bunnemann (Assistant Curator) TTThisThis year tthehe “Kuns“Kunstpreistpreis der Böttcherstraße in Bremen” (Prize of the BöttcheBöttcherstraßerstraße in BremenBremen)) will be awarded for the 44th time and is celebrating its 60th anniversary. From 19 July to 5 October 2014, thethethe Kunsthalle Bremen will preprepresentpre sent ten young and promipromisingsing positions ininin contemporcontemporaryary art. In recent weeksweeks,,,, distinguished curators such as Mario Codognato, Hans Ulrich Obrist and Susanne Pfeffer have nominated ten artists from the GermanGerman----speakingspeaking areaarea.... The Prize of the Böttcherstraße in Bremen is among the leading and highest awards in the field of contemporary art in Germany. The competition features 30,000 Euro in prize money and, in 2014, it will be held for the 44th time and celebrate its 60th anniversary. Since 1985 the prize has been presented in the Kunsthalle Bremen with the support of the Donors’ Circle (Stifterkreis) of the Kunstverein in Bremen (Bremen Art Association). They have also made possible the purchase of a work by each of the prize’s winners. The Kunsthalle Bremen has thus been able to expand its collection through significant works by Martin Honert, Ólafur Elíasson, Wolfgang Tillmans, Tino Sehgal, Ulla von Brandenburg and Thea Djordjadze, among others. -

40 880 46 12 [email protected] ∙

LE CLAIRE KUNST SEIT 1982 MAGDALENENSTRASSE 50 ∙ 20148 HAMBURG ∙ TELEFON +49 (0)40 881 06 46 ∙ FAX +49 (0)40 880 46 12 [email protected] ∙ WWW.LECLAIRE-KUNST.DE LE CLAIRE KUNST SEIT 1982 PAULA MODERSOHN-BECKER 1876 Dresden-Friedrichstadt - Worpswede 1907 Seated Girl with a Black Hat and a Flower in her Right Hand Tempera on canvas, c.1903 69.8 x 44.7 cm PROVENANCE: Otto Modersohn – Philine Vogeler, Worpswede – Galerie Commeter, Hamburg (no. 416) – Hermann Hertzer, Hanover (1934) – Sprengel Collection, Hanover LITERATURE: Gustav Pauli, Paula Modersohn-Becker, ed. Carl Georg Heise, I, no. 59, p. 55, listed as Bauernmädchen, Halbfigur (Das neue Bild, Bücher für die Kunst der Gegenwart, Leipzig 1919); Pauli 1934 (3rd edn.), no. 62b, duplicate entry, re-listed as Mädchen im Strohhut mit Marienblümchen in der Hand – Carl Emil Uphoff, Paula Modersohn-Becker, II, repr. (Junge Kunst, Leipzig 1919) – Günther Busch and Wolfgang Werner (eds.), Paula Modersohn-Becker 1876-1907, Werkverzeichnis der Gemälde, Munich 1998, II, no. 393, p. 275, repr. EXHIBITIONS: Kunstausstellung, Kunst- und Kunstgewerbehaus Franz Vogeler, Worpswede n.d., no. 7 – Paula Modersohn-Becker, Kunsthalle Bremen, 1913, Journal no. 30 (one venue of an exhibition staged in various configurations travelling to: Museum Folkwang, Hagen; Neuer Kunstsalon, Munich; Kunstverein Jena; Haus des Freiherrn von der Heydt, Elberfeld) – Paula Modersohn-Becker, Gemälde, Zeichnungen, Radierungen, Kestner-Gesellschaft, Hanover 1934, no. 31 – Paula Modersohn-Becker - Gabriele Münter, Kestner-Gesellschaft, Hanover 1951, no. 22 – Zeitgenössische Kunst aus Hannoverschem Privatbesitz, Kestner-Gesellschaft, Hanover 1954, no. 113 – Roland Doschka, Musen ‒ Modelle ‒ Malerlegenden ‒ von Renoir bis Warhol, exhib. -

Annual Report

July 1, 2007–June 30, 2008 AnnuAl RepoRt 1 Contents 3 Board of Trustees 4 Trustee Committees 7 Message from the Director 12 Message from the Co-Chairmen 14 Message from the President 16 Renovation and Expansion 24 Collections 55 Exhibitions 60 Performing Arts, Music, and Film 65 Community Support 116 Education and Public Programs Cover: Banners get right to the point. After more than 131 Staff List three years, visitors can 137 Financial Report once again enjoy part of the permanent collection. 138 Treasurer Right: Tibetan Man’s Robe, Chuba; 17th century; China, Qing dynasty; satin weave T with supplementary weft Prober patterning; silk, gilt-metal . J en thread, and peacock- V E feathered thread; 184 x : ST O T 129 cm; Norman O. Stone O PH and Ella A. Stone Memorial er V O Fund 2007.216. C 2 Board of Trustees Officers Standing Trustees Stephen E. Myers Trustees Emeriti Honorary Trustees Alfred M. Rankin Jr. Virginia N. Barbato Frederick R. Nance Peter B. Lewis Joyce G. Ames President James T. Bartlett Anne Hollis Perkins William R. Robertson Mrs. Noah L. Butkin+ James T. Bartlett James S. Berkman Alfred M. Rankin Jr. Elliott L. Schlang Mrs. Ellen Wade Chinn+ Chair Charles P. Bolton James A. Ratner Michael Sherwin Helen Collis Michael J. Horvitz Chair Sarah S. Cutler Donna S. Reid Eugene Stevens Mrs. John Flower Richard Fearon Dr. Eugene T. W. Sanders Mrs. Robert I. Gale Jr. Sarah S. Cutler Life Trustees Vice President Helen Forbes-Fields David M. Schneider Robert D. Gries Elisabeth H. Alexander Ellen Stirn Mavec Robert W. -

Erwin Panofsky (1892–1968)

Hamburg University Press Zum Gedenken an Erwin Panofsky (1892–1968) Hamburger Universitätsreden Neue Folge 17 Zum Gedenken an Erwin Panofsky (1892–1968) Hamburger Universitätsreden Neue Folge 17 Herausgeber: Das Präsidium der Universität Hamburg ZUM GEDENKEN AN ERWIN PANOFSKY (1892–1968) Reden aus Anlass der Benennung des Hörsaals C im Hauptgebäude der Universität Hamburg in Erwin-Panofsky-Hörsaal am 20. Juni 2000 Herausgegeben von Eckart Krause und Rainer Nicolaysen Hamburg University Press Verlag der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky Das Erscheinen dieser Schrift wurde ermöglicht durch die Hans-Kauffmann-Stiftung, Hamburg. INHALT 7 Eckart Krause und Rainer Nicolaysen: Vorwort 17 Vita von Erwin Panofsky 21 DIE REDEN 23 Jürgen Lüthje: Grußwort des Universitätspräsidenten 41 Martin Warnke: Erwin Panofsky – Kunstgeschichte als Kunst 79 ANHANG 81 Erwin Panofsky: Brief an die Philosophische Fakultät der Universität Hamburg vom 26. Juli 1964 83 Eckart Krause: Keine Rückkehr ins „Paradise Lost“. Erwin Panofsky und die Universität Hamburg 1946 bis 1968 117 Bibliographische Hinweise 129 Autoren 131 Veranstaltungsprogramm 133 Gesamtverzeichnis der bisher erschienenen Hamburger Universitätsreden 140 Impressum und Bildnachweis Eckart Krause und Rainer Nicolaysen VORWORT „Viele Menschen in Deutschland werden den Namen des größten lebenden Kunsthistorikers zum ersten Male gele- sen haben, als die Zeitungen vor einigen Wochen (1965) meldeten, die Columbia-University habe in der gleichen Feierstunde neben Bundeskanzler Erhard -

Aby Warburg on Manet

The afterlife of antiquity and modern art: Aby Warburg on Manet Dimitrios Latsis Introduction The decided turn towards critical and academic favour that Aby Warburg’s thought and works have undergone in the last three decades within Anglo-American and French scholarship has eclipsed even his revival within his native Germany.1 Indeed, Warburg is now considered a tutelary figure within fields as disparate as visual and cultural anthropology, library and information science, archive and media studies, in addition to his work’s having revitalized the contextual study of art history which – at least in its English-language iteration – had long been dominated by the formalist methodology of that other great student of Jakob Burkhardt, Heinrich Wölfflin. Indeed Warburg’s fortunes as a Weimar and pre- Weimar era intellectual have come close to matching those of his younger and also prematurely lost Jewish confrère Walter Benjamin. It was, arguably, critical interest in Benjamin’s work that has been partly responsible for the revitalization of Warburg studies, in the guise of a ‘search for origins’ for a certain German intellectual tradition that the Third Reich and the long silence that followed the destruction of the 1939-45 war all but eclipsed. Yet Aby Warburg’s status as a pioneer of the anthropological study of art and culture, as a visionary archivist and collector, as a mentor and institution builder, as an innovator in the use of photography as an art historical tool and as an interdisciplinarian avant-la-lettre has still not been enough to save him from the fate described by Gertrud Bing, the colleague who perhaps knew him best, as the art historian revered by many but read by very few.