Comite De Rivieres Des Dranses Et De L'est Lemanique

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

2018 / 2019 Plan Des Lignes Interurbaines

11 ANNEMASSE - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS SAT THONON 13 FRANGY - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS SAT THONON n 21 ANNECY - SEYSSEL BUSTOURS / VOYAGES GRILLET / TRANSPORTS AIN a 22 ANNECY - BELLEGARDE BUSTOURS / VOYAGES GRILLET / TRANSPORTS AIN m 51 ANNECY - ALBERTVILLE PHILIBERT / LOYET / FRANCONY EVIAN- 52 ANNECY - DUINGT PHILIBERT / LOYET / FRANCONY é LES-BAINS tin 61 ANNECY - TALLOIRES-MONTMIN TRANSDEV HAUTE-SAVOIE e e L Pont RougeChamp Poirier 131 62 ANNECY - MASSIF DES ARAVIS TRANSDEV HAUTE-SAVOIE 141 ÉVIAN-LES-BAINS Hôpital etite Riv Port Maourronder Locum Bleu LémanandeRond Riv PointP du Gallia T Ancienne Gare 63 ANNECY - DINGY-SAINT-CLAIR - THÔNES TRANSDEV HAUTE-SAVOIE Gr LUGRIN Chef Lieu Bret T71 ÉVIAN-LES-BAINS Gare routière EmbarcadèreHôpitalVVF MEILLERIE MAXILLY 131 Plage 81 CHAMONIX-MONT-BLANC - CLUSES SAT PASSY AMPHION Les Aires D1005 131 SAINT-GINGOLPH Route Nationale Amphion Stade Le Nouy 82 CHAMONIX-MONT-BLANC - PRAZ-SUR-ARLY SAT PASSY c La Rive Moulin à Poivre Maraiche Carrefour Cité de l’Eau Vuarche 124 83 SALLANCHES - PRAZ-SUR-ARLY SAT PASSY Cora Léchère Noailles Verts Pratz Office de Tourisme SAINT-GINGOLPH a Vongy Eglise Meserier Thony Rond- Verlagny Chef Lieu 84 SALLANCHES - LES CONTAMINES-MONTJOIE SAT PASSY Senaillet Point Milly Le Clou 122 THOLLON-LES-MÉMISES 85 SALLANCHES - PASSY SAT PASSY Morand 123 Poese Chef Lieu D24 Chez Vesin THOLLON-LES-MÉMISES L 122 Carrefour 122 Chez Cachat La Joux Pont de PUBLIER Roseires 86 SALLANCHES - CORDON SAT PASSY Dranse Église L'X Forchex Chez Bruchon Chez les Praubert 91 CLUSES - MORZINE -

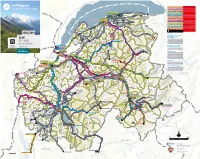

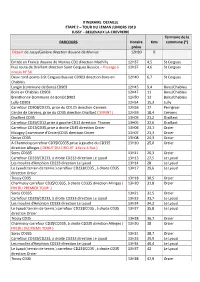

Itineraire Detaille Etape 2 – Tour Du Leman Juniors 2019

ITINERAIRE DETAILLE ETAPE 2 – TOUR DU LEMAN JUNIORS 2019 JUSSY – BELLEVAUX LA CHEVRERIE Territoire de la PARCOURS Horaire Kms commune (*) prévu Départ de Jussy/Genève direction douane de Moniaz 12H30 0 Entrée en France douane de Moniaz CD1 direction Machilly 12H37 4,5 St Cergues Puis route de Draillant direction Saint Cergues Bussioz – Passage à 12H37 4,6 St Cergues niveau N° 56 Deux rond-points à St Cergues Bussioz CD903 direction Bons en 12H40 6,7 St Cergues Chablais Langin (commune de Bons) CD903 12H45 9,4 Bons/Chablais Bons en Chablais CD903 12H47 11 Bons/Chablais Brenthonne (commune de Bons)CD903 12H50 13 Bons/Chablais Lully CD903 12H54 15,3 Lully Carrefour CD903/CD125, prise du CD125 direction Cervens 12H56 17 Perrignier Centre de Cervens, prise du CD35 direction Draillant ( SPRINT ) 12H59 18,4 Cervens Draillant CD35 13H03 21,2 Draillant Carrefour CD35/CD12,prise à gauche CD12 direction Thonon 13H05 22,6 Draillant Carrefour CD12/CD35,prise à droite CD35 direction Orcier 13H06 23,1 Orcier Maugny ( commune d’Orcier)CD35 direction Orcier 13H07 23,3 Orcier Orcier CD35 13H08 24,3 Orcier A Charmoisy,carrefour CD35/CD335,prise à gauche du CD335 13H10 25,6 Orcier direction Allinges ( DEBUT DU CIRCUIT à faire 4 fois ) Sorcy CD335 13H11 26,3 Orcier Carrefour CD335/CD233, à droite CD233 direction Le Lyaud 13H13 27,5 Le Lyaud Les moulins d’Amphion CD233 direction Le Lyaud 13H14 28 Le Lyaud Le Lyaud( terrain de tennis ) carrefour CD233/CD35 , à droite CD35 13H17 29,6 Le Lyaud direction Orcier Trossy CD35 13H18 30,5 Orcier Charmoisy carrefour -

Note Sur Les Terrains De Transport

NOTE SUR LES TERRAINS DE TRANSPORT DES ENVIRONS DE THONON-LES-BA1NS (HAUTE-SAVOIE) Avec une planche et une carte Par M. Ch. JACOB, Préparateur de Géologie à la Faculté des Sciences. Les collines et les plateaux qui s'élèvent près de Thonon et d'Évian- Ies-Bains, du lac de Genève aux premiers chaînons des montagnes du Ghablais, sont presque exclusivement constitués par des formations de transport, dont le beau développement et la complexité ont depuis longtemps attiré l'attention des géologues suisses et français. En ne citant que les principales recherches dont ces terrains ont fait l'objet, on peut mentionner les travaux d'Alphonse Favre4, qui ont apporté à leur connaissance la plus importante contribution, les notes de MM. Renevier 2, Delebecque3, Schardt 4 et tout récemment encore 1 Rech. géol. dans les parties de la Savoie, du Piémont et de la Saisse voisines du Mont-Blanc, Genève, 1867, t. I. ch. 1 à ix. 2 Notice delà feuille géologique Thonon au . Paris, i884- 80.000 3 Arch. des se. phys. et nat. de Genève, t. XXXIII, i8g5, p. 98, et Les lacs français, Paris, 1898, p. 352 et suiv. 4 Arch. des se. pays, et nat. de Genève, t. XXXIII, 1890, p. 280, et feuille géol. n° XVI de la carte suisse au 100.000 116 — de M. H. Douxami*. Les différents auteurs ont formulé diverses hypothèses au sujet du groupement à adopter pour les terrasses des environs de Thonon et de l'âge qu'il faut leur attribuer. Nous n'avons pas l'intention d'étudier ici toutes les opinions émises. -

Guide Des Transports Interurbains Et Scolaires De La Haute-Savoie

2018 Guide des Transports interurbains et scolaires Haute-Savoie Guide des transports interurbains et scolaires 2018 - Haute-Savoie Sommaire Les points d’accueil transporteurs Les points d’accueil transporteurs ................ p. 3 TRANSDEV HAUTE-SAVOIE SAT - PASSY • ANNECY • PAE du Mont-Blanc 74190 PASSY Siège social - 10 rue de la Césière Tél : 04 50 78 05 33 Z.I. de Vovray 74600 ANNECY • Gare routière de Megève 74120 MEGÈVE Tél : 04 50 51 08 51 Tél : 04 50 21 25 18 Les points d’accueil transport scolaire .......... p. 4 Gare routière - 74000 ANNECY • Gare routière de Saint-Gervais le Fayet Tél : 04 50 45 73 90 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS • THÔNES Tél : 04 50 93 64 55 Gare routière - 2 route du Col des Aravis • Gare routière de Sallanches 74230 THÔNES 74700 SALLANCHES Les localités desservies ................................p. 5-7 Tél : 04 50 02 00 11 Tél : 04 50 58 02 53 • LE GRAND-BORNAND SAT - THONON Gare routière 74450 LE GRAND-BORNAND • Gare routière place des Arts Tél : 04 50 02 20 58 74200 THONON-LES-BAINS La carte des lignes ..................................... p. 8-9 • LA CLUSAZ Tél : 04 50 71 85 55 Gare routière - 39 route des Riondes • AUTOCARS SAT Siège social 74220 LA CLUSAZ 5 rue Champ Dunand Tél : 04 50 02 40 11 74200 THONON-LES-BAINS • THONON-LES-BAINS Tél : 04 50 71 00 88 La carte Déclic’ ............................................. p. 10 Boutique transport place des Arts • Gare routière de Morzine 74110 MORZINE 74200 THONON-LES-BAINS Tél : 04 50 79 15 69 Tél : 04 50 81 74 74 • Bureau SAT Châtel 74390 CHÂTEL • GENÈVE Tél : 04 50 73 24 29 Gare routière place Dorcière GENÈVE (Suisse) sat-autocars.com Tél : 0041 (0)22/732 02 30 Car+bus ticket gagnant ................................ -

AG2019 ADHEPE.Pdf

Association pour un Développement Harmonieux de l’Est du Pays d’Evian CONVOCATION Assemblée Générale et INFORMATION SCoT Enquête Publique Jeudi 11 juillet 2019 à 20 heures Salle des Fêtes à Maxilly-sur-Léman Meillerie 22 juin 2019 Assemblée Générale : 1) Rapport d'activité : Information SCoT et débat ouvert 2) Rapport financier 3) Moment convivial verre de l’amitié Mesdames, Messieurs, chers adhérents, Le SIAC, Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (62 communes) a validé le 14/03/2019 le document : Schéma de Cohérence Territorial, SCoT du Chablais en révision. Le document central PADD fixe les orientations d’aménagement du Chablais : sur son habitat, son économie, ses transports, ses équipements et son environnement : objectif 2035. L’ADHEPE a identifié, entre autres, dans la version actuelle de révision du SCoT, des projets qui lui semblent contraire aux intérêts de la population locale et des insuffisances que nous devons dénoncer. Plus précisément en ce qui concerne le Désenclavement multimodal du Chablais, dont : 1) Projet de réouverture de la ligne du Tonkin : Evian / Saint-Gingolph, avec des trains régionaux suisses (appelés RER Sud-Léman) qui circuleraient : Evian → Saint-Gingolph → Port-Valais → Vouvry → Vionnaz → Monthey → Saint-Maurice (VS) en Suisse. On vous fait croire - que le passage des trains diminuera la circulation des véhicules sur la route D 1005 - que les Suisses investiraient 100 M€ - qu’il n’y aura pas de Fret sur cette ligne, où est la vérité ? (réf , Site : adhepe.com « Lettre ouverte aux 62 maires du Chablais »). Ce qu’on vous cache : si des trains circulent, tous les secteurs urbanisés seront contraints d’avoir des parois anti-bruit pour protéger les habitations. -

Dossier De Présentation (PDF)

4 & SEPTEMBRE 5 2021 Création : www.R-L.fr Création 4 SEPTEMBRE GRAVEL LAURENT JALABERT 60 km / 755 m de dénivelé PARRAIN DE L’ÉPREUVE - Cochard : Sylvain photos Crédit 5 SEPTEMBRE DOTATION GRAND PARCOURS EXCEPTIONNELLE 128 km / 2300 m de dénivelé DONT UNE VOITURE AU TIRAGE AU SORT PETIT PARCOURS 88 km / 1300 m de dénivelé VILLAGE EXPOSANTS EDITO Un cadre idyllique ! L’épreuve aura à cœur de faire la promotion et la découverte du territoire via 1000 cyclistes aux couleurs de l’épreuve. À la sortie de l’été, les cyclistes pourront apprécier la tranquillité de Thonon-les-Bains et les reflets du soleil sur le Lac Léman, au port, où l’épreuve prendra ses quartiers. Le vélo est en pleine expansion et devient la solution de mobilité de demain… Nous tenons à assurer sa promotion à travers un événement populaire où exposants, artisans et entreprises locales se chargeront de l’animation. Les participants seront aussi au centre des attentions QUOI DE PLUS BEAU avec une dotation hors du commun comme nous avons désormais l’habitude de le faire. Une grande QUE DE PÉDALER fête et des moments inoubliables, voici ce que nous ENTRE LAC ET souhaitons proposer ! MONTAGNES ? Thonon-les-Bains, là où résidents et visiteurs viennent se «ressourcer», regorge aussi de lieux culturels d’exception… ses thermes, le Château de Après deux éditions de la Châtel Chablais Léman Ripaille, son funiculaire, la basilique Saint-François Race, Chablais Léman Sport Organisation présente de Sales… La Thonon-les-Bains Cycling Race pourrait la Thonon-les-Bains Cycling Race. Une -

Portons Un Nouveau Regard Sur Nos Espaces Naturels ! Plus De 200 Animations Gratuites En Haute-Savoie

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE Portons un nouveau regard sur nos espaces naturels ! Plus de 200 animations gratuites en Haute-Savoie. PROGRAMME 2017 Chaque jour à vos côtés ÉDITO Donnons un sens à la biodiversité ! En adoptant un nouveau schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS), le Département souhaite accroître son engagement dans la préservation et la valorisation de la biodiversité et des paysages. « La nature Dans ce cadre, l’information et la sensibilisation de tous les publics pour renforcer le lien entre l’Homme et la nature constitue l’un des s’offre à vous » axes d’intervention prioritaire. Fort du succès des éditions précédentes, le Département vous propose pour la 5ème année consécutive un riche programme d’animations-découvertes des espaces naturels haut-savoyards, en réservés © Droits partenariat avec 28 collectivités locales et 11 associations. Celui-ci comporte plus de 200 animations-découvertes gratuites Profitez-en ! © Droits réservés © Droits réparties sur 86 sites naturels remarquables de Haute-Savoie. Elles offriront à chacun la possibilité de (re)découvrir le patrimoine naturel proche de chez lui et, surtout, toute la diversité de milieux naturels qui caractérisent notre territoire : milieux lacustres, milieux montagnards, milieux forestiers… Le Département de la Haute-Savoie vous tend la Des professionnels de l’éducation à l’environnement vous feront clé des champs ! découvrir les secrets de la nature au travers d’expériences, de jeux et d’observations avec pour objectif l’éveil des sens. Cette année, ce sont plus de 200 animations qui vous invitent Retrouvez l’ensemble Une attention particulière a été portée afin que chaque habitant à découvrir les espaces naturels de la Haute-Savoie. -

Compte-Rendu Réunion Du Conseil Communautaire Mardi 12 Juin 2018 À Vailly

Compte-rendu Réunion du conseil communautaire Mardi 12 juin 2018 à Vailly Délégués présents avec droit de vote : La Vernaz : GARIN Jacqueline (DT) La Forclaz : GALLAY Gilbert (DT) Montriond : LAGRANGE Georges et BRAIZE Alain La Baume : POLLIEN Frédéric (DS) Seytroux : MORAND Jean-Claude (DT) La Côte d’Arbroz : MUFFAT Sophie (DT) Morzine : BERGER Gérard, PEILLEX Gilbert et RICHARD Hélène St Jean d’Aulps : COTTET-DUMOULIN Patrick, BOIRE-VARLET Catherine Sophie et COTTET Sophie Les Gets : MUTILLOD Christophe et GOINE Nathalie Lullin : DEGENEVE Alain Reyvroz : LOMBARD Gérald (DT) Vailly : TRABICHET Yannick et GURLIAT Romain Bellevaux : VUAGNOUX Jean-Louis, CORNIER-PASQUIER Anne et PASQUIER Régis Procurations : PHILIPP Martine (Morzine) à GOINE Nathalie (Les Gets) CRAYSTON José (Lullin) à DEGENEVE Alain (Lullin) ANTHONIOZ-TAVERNIER Elisabeth (Morzine) à RICHARD Hélène (Morzine) RICHARD Michel (Morzine) à PEILLEX Gilbert (Morzine) RASTELLO Lucien (Morzine) à BERGER Gérard (Morzine) Délégués présents sans droit de vote : HAUTEVILLE Laurent (DS La Vernaz) et CORNIER Andrée (DS Reyvroz) Délégués excusés : PHILIPP Martine (Morzine), RASTELLO Lucien (Morzine), RICHARD Michel (Morzine), ANTHONIOZ- TAVERNIER Elisabeth (Morzine), ANTHONIOZ Henri (Les Gets), CRAYSTON José (Lullin), LE RAY Gérard (DS La Côte d’Arbroz), GAYDON Christelle (DT Essert-Romand) et TOURNIER Henri-Victor (DT Le Biot) Délégués absents : MUFFAT Jean-François (DS Essert-Romand), COFFY Serge (DT La Baume), VERNAY Franck (DS Le Biot), GALLAY Cyrille (DS La Forclaz) et DUPONT Eric (DS Seytroux) Autres personnes présentes : PUGIN-BRON Stéphane (Directeur), MONTET Charles-Henri (responsable administratif et financier), BAILLEUX Jean-François (responsable Urbanisme) et LARDY Sandra (chef de projet de territoire) Secrétaire de séance : LOMBARD Gérald 1/15 1- Approbation des comptes-rendus des réunions du 10 avril 2018 et du 15 mai 2018 Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve les comptes-rendus des réunions du 10 avril 2018 et du 15 mai 2018. -

Thollon Tarifs Navettes Bus Prices

ÉTÉ Du 21 décembre 2019 au 27 septembre 2020 Du 21 décembre 2019 au 27 septembre 2020 EVIAN > THOLLON THOLLON > EVIAN VTT ACCEPTÉS DANS LE BUS ! HORAIRES DES NAVETTES BUS TIMETABLE Publier Cité de l’Eau 8:12 11:27 14:15 17:47 Thollon station 9:18 13:18 15:28 18:40 VACANCES BICYCLE ACCEPTED ON BUS ! TARIFS NAVETTES Evian gare SNCF 8:25 11:40 14:28 18:00 Thollon le Nouy 9:20 13:20 15:30 18:42 SCOLAIRES Accédez en bus aux départs des circuits VTT (2 sentiers descendants depuis Bernex et Thollon EVIAN < > BERNEX Evian gare routière 8:28 11:43 14:31 18:03 Thollon église 9:22 13:22 15:32 18:44 jusqu’au lac). Vélos acceptés à l’arrière de la navette. Plan des circuits gratuit dans les offices de tourisme. Tous les jours (et jours Take your bicycle on bus to go to departure point of moutain bike descent rides. Free maps at tourist offices. BUS PRICES Evian débarcadère 8:30 11:45 14:33 18:05 Saint-Paul 9:29 13:29 15:39 18:51 fériés) du samedi 4 juillet au Evian VVF 8:35 11:50 14:38 18:10 Evian Odalys 9:36 13:36 15:46 18:58 dimanche 30 août 2020 BILLETS EN VENTE À BORD DU BUS EVIAN < > THOLLON th th Neuvecelle rond-point 8:39 11:54 14:42 18:14 Neuvecelle Milly 9:37 13:37 15:47 18:59 July 4 to August 30 , 2020 : BUY YOUR TICKET ON BUS Desservi à partir du 20/07/2020 Desservi à partir du 20/07/2020 every day Neuvecelle église** Available from July 20, 2020 Neuvecelle église** Available from July 20, 2020 Neuvecelle Milly 8:41 11:56 14:44 18:16 Neuvecelle rond-point 9:39 13:39 15:49 19:01 1 ALLER 1,50 € Single trip ticket Evian Odalys 8:42 11:57 14:45 -

Discovery Centre of the Valley D’Aulps

Réserve naturelle du Delta Jardins de l’eau du Maxilly-sur-Léman i n D I B MO . ais BL CHA K- eopar WWW.G a de la Dranse / Delta de la Dranse The Water 10 Pré Curieux / 5 Meillerie 0 m D 100 5 Canton de Vaud é Nature Reserve Gardens of the Pré Curieux Lugrin D 24 Saint-Gingolph com . ais BL CHA K- eopar WWW.G L (Switzerland) M i Le Bouveret e Thollon-les-Mémises k i Évian-les-Bains 1 i eopark G Chablais Chablais 2 Publier D Neuvecelle e M D 24 a s Usine d’embouteillage 19 n a NYON r 1 des eaux d’Evian / D 6 11 Château de Ripaille / D D L a L Bottling plant for Evian water Château of Ripaille M D 21 nature. Marin Direction D Saint-Paul-en-Chablais 5 Novel the link between man and and man between link the 2 Monthey - Martigny THONON-LES-BAINS 1 Mont Bénand examples of the strength of of strength the of examples Champanges D 52 18 Lac de la Beunaz / Waters are just some of the the of some just are Waters Écomusée de la pêche et du lac i M Beunaz Lake Conception Larringes Marais the Evian and Thonon Mineral Mineral Thonon and Evian the Yvoire et Musée du Chablais / The Ecomuseum of du Maravant / Maravant Marsh Bernex legends, the natural riches of of riches natural the legends, i Fishing and the Lake and the Museum of Chablais D graphique : graphique 9 e i 0 in “alpages”, the stories and the the and stories the “alpages”, g 2 L’U Nernier Anthy-sur-Léman life in the high alpine farms farms alpine high the in life 5 Féternes 00 L 1 21 Vinzier Atelier Duo I www.atelierduo.fr - e D the use of the mountains, the the mountains, the of use the D D P 23 8 Lac de Darbon Excenevex 33 a m 6 tors. -

Guide “Balades Et Découvertes À Pied” À L’Office De Tourisme Des Gets

Pour votre sécurité... La montagne est un milieu naturel où le risque demeure toujours présent. Les balades de ce guide ne présentent ni difficultés techniques, ni itinéraires exposés (rochers, passages aériens...). Vous randonnez sous votre entière responsabilité : vous devez être en mesure de vous porter secours à vous-même et à ceux qui vous accompagnent. Choisissez un itinéraire à votre portée et sachez renoncer si le temps change (orages, brouillard...). Prudence avant de partir Prévenez de votre itinéraire et de votre horaire de retour (famille, hébergeur...). Equipez-vous : bonnes chaussures de marche, lunettes de soleil et chapeau, vêtements imperméables et chauds (il peut faire froid et venté en altitude), à boire et à manger (pour les enfants aussi !). Ne prenez pas de raccourci : quitter un sentier est souvent la meilleure façon de se perdre. Pour vous orienter IGN : TOP 25-3528ET (Morzine), TOP 25-3428ET (Thonon), TOP 25-3429ET (Bonneville) et TOP 25-3530ET (Samoëns)en vente en librairies et commerces. Pour vous accompagner Les guides et accompagnateurs vous proposent des sorties encadrées pour vous faire découvrir la montagne et garantir votre sécurité. Liste auprès des Offices de Tourisme. Numéros utiles • Météo Chamonix : 08 99 71 02 74 (appel payant). Les bulletins de prévisions météo sont affichés dans les Offices de Tourisme. • Numéro international des secours : composez le 112 à partir d’un portable. GuGiudied eé téét é2 0210515 2/3 Comment utiliser ce guide ? Dénivelée totale de la balade. Balade facile. Balade de difficulté moyenne (en fonction de la longueur de la balade, de sa dénivelée, mais aussi de son cadre plus sauvage à l'écart des habitations). -

Fascicule B Du Contrat De Rivières Des Dranses Et De L'est Lémanique

FASCICULE B CONTRAT DE RIVIÈRES Des Dranses et Est Lémanique ÉTAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC 2017-2022 SIAC Documents constitutifs du Dossier Définitif Le Dossier définitif du Contrat de Rivières du bassin versant des Dranses et de l’Est Lémanique est constitué de 3 documents : - Fascicule A : Document contractuel - Fascicule B : Etat des lieux et Diagnostic - Fascicule C : Recueil des fiches-Actions Le présent document constitue le Fascicule B : Etat des lieux et Diagnostic. Etat des lieux - Diagnostic Projet de Contrat de Rivières des Dranses / Est lémanique Mars 2017 Page 3 sur 126 SIAC Etat des lieux - Diagnostic Projet de Contrat de Rivières des Dranses / Est lémanique Mars 2017 Page 4 sur 126 SIAC Sommaire Sommaire ................................................................................................................................. 5 Préambule ................................................................................................................................ 7 CONTEXTE et motivations ......................................................................................................... 8 1.1 Contexte naturel et humain : territoire et usages ................................................................... 8 1.1.1 Situation géographique ................................................................................................... 8 1.1.2 Présentation générale du bassin versant ........................................................................ 8 1.1.3 Masses d’eau définies dans le SDAGE 2016 – 2021