Note Sur Les Terrains De Transport

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Itineraire Detaille Etape 2 – Tour Du Leman Juniors 2019

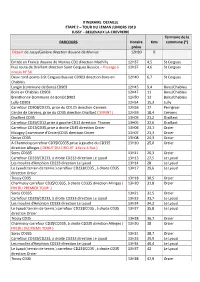

ITINERAIRE DETAILLE ETAPE 2 – TOUR DU LEMAN JUNIORS 2019 JUSSY – BELLEVAUX LA CHEVRERIE Territoire de la PARCOURS Horaire Kms commune (*) prévu Départ de Jussy/Genève direction douane de Moniaz 12H30 0 Entrée en France douane de Moniaz CD1 direction Machilly 12H37 4,5 St Cergues Puis route de Draillant direction Saint Cergues Bussioz – Passage à 12H37 4,6 St Cergues niveau N° 56 Deux rond-points à St Cergues Bussioz CD903 direction Bons en 12H40 6,7 St Cergues Chablais Langin (commune de Bons) CD903 12H45 9,4 Bons/Chablais Bons en Chablais CD903 12H47 11 Bons/Chablais Brenthonne (commune de Bons)CD903 12H50 13 Bons/Chablais Lully CD903 12H54 15,3 Lully Carrefour CD903/CD125, prise du CD125 direction Cervens 12H56 17 Perrignier Centre de Cervens, prise du CD35 direction Draillant ( SPRINT ) 12H59 18,4 Cervens Draillant CD35 13H03 21,2 Draillant Carrefour CD35/CD12,prise à gauche CD12 direction Thonon 13H05 22,6 Draillant Carrefour CD12/CD35,prise à droite CD35 direction Orcier 13H06 23,1 Orcier Maugny ( commune d’Orcier)CD35 direction Orcier 13H07 23,3 Orcier Orcier CD35 13H08 24,3 Orcier A Charmoisy,carrefour CD35/CD335,prise à gauche du CD335 13H10 25,6 Orcier direction Allinges ( DEBUT DU CIRCUIT à faire 4 fois ) Sorcy CD335 13H11 26,3 Orcier Carrefour CD335/CD233, à droite CD233 direction Le Lyaud 13H13 27,5 Le Lyaud Les moulins d’Amphion CD233 direction Le Lyaud 13H14 28 Le Lyaud Le Lyaud( terrain de tennis ) carrefour CD233/CD35 , à droite CD35 13H17 29,6 Le Lyaud direction Orcier Trossy CD35 13H18 30,5 Orcier Charmoisy carrefour -

Horaires Et Trajet De La Ligne L142R De Bus Sur Une Carte

Horaires et plan de la ligne L142R de bus L142R Bons-En-Chablais Gare Didier →Thonon-Les- Voir En Format Web Bains Pl Des Arts La ligne L142R de bus (Bons-En-Chablais Gare Didier →Thonon-Les-Bains Pl Des Arts) a 2 itinéraires. Pour les jours de la semaine, les heures de service sont: (1) Bons-En-Chablais Gare Didier →Thonon-Les-Bains Pl Des Arts: 06:45 (2) Bons-En-Chablais Mairie →Thonon-Les-Bains Pl Des Arts: 08:05 Utilisez l'application Moovit pour trouver la station de la ligne L142R de bus la plus proche et savoir quand la prochaine ligne L142R de bus arrive. Direction: Bons-En-Chablais Gare Horaires de la ligne L142R de bus Didier →Thonon-Les-Bains Pl Des Arts Horaires de l'Itinéraire Bons-En-Chablais Gare 18 arrêts Didier →Thonon-Les-Bains Pl Des Arts: VOIR LES HORAIRES DE LA LIGNE lundi 06:45 mardi 06:45 Bons-En-Chablais Gare Didier mercredi 06:45 Bons-En-Chablais Mairie Rue du Bourg d'en Bas, Bons-en-Chablais jeudi 06:45 vendredi 06:45 Brenthonne Morzier Carrefour samedi Pas opérationnel Fessy Sous L'Ecole dimanche Pas opérationnel Fessy Rezier Cervens Reyret Informations de la ligne L142R de bus Cervens Ecole Direction: Bons-En-Chablais Gare Didier →Thonon- Cervens Pessinges Les-Bains Pl Des Arts Arrêts: 18 Place du Four, Fessy Durée du Trajet: 45 min Draillant La Cheville Récapitulatif de la ligne: Bons-En-Chablais Gare Didier, Bons-En-Chablais Mairie, Brenthonne Morzier Carrefour, Fessy Sous L'Ecole, Fessy Rezier, Cervens Draillant Chef Lieu Reyret, Cervens Ecole, Cervens Pessinges, Draillant La Cheville, Draillant Chef Lieu, -

Discovery Centre of the Valley D’Aulps

Réserve naturelle du Delta Jardins de l’eau du Maxilly-sur-Léman i n D I B MO . ais BL CHA K- eopar WWW.G a de la Dranse / Delta de la Dranse The Water 10 Pré Curieux / 5 Meillerie 0 m D 100 5 Canton de Vaud é Nature Reserve Gardens of the Pré Curieux Lugrin D 24 Saint-Gingolph com . ais BL CHA K- eopar WWW.G L (Switzerland) M i Le Bouveret e Thollon-les-Mémises k i Évian-les-Bains 1 i eopark G Chablais Chablais 2 Publier D Neuvecelle e M D 24 a s Usine d’embouteillage 19 n a NYON r 1 des eaux d’Evian / D 6 11 Château de Ripaille / D D L a L Bottling plant for Evian water Château of Ripaille M D 21 nature. Marin Direction D Saint-Paul-en-Chablais 5 Novel the link between man and and man between link the 2 Monthey - Martigny THONON-LES-BAINS 1 Mont Bénand examples of the strength of of strength the of examples Champanges D 52 18 Lac de la Beunaz / Waters are just some of the the of some just are Waters Écomusée de la pêche et du lac i M Beunaz Lake Conception Larringes Marais the Evian and Thonon Mineral Mineral Thonon and Evian the Yvoire et Musée du Chablais / The Ecomuseum of du Maravant / Maravant Marsh Bernex legends, the natural riches of of riches natural the legends, i Fishing and the Lake and the Museum of Chablais D graphique : graphique 9 e i 0 in “alpages”, the stories and the the and stories the “alpages”, g 2 L’U Nernier Anthy-sur-Léman life in the high alpine farms farms alpine high the in life 5 Féternes 00 L 1 21 Vinzier Atelier Duo I www.atelierduo.fr - e D the use of the mountains, the the mountains, the of use the D D P 23 8 Lac de Darbon Excenevex 33 a m 6 tors. -

Fascicule B Du Contrat De Rivières Des Dranses Et De L'est Lémanique

FASCICULE B CONTRAT DE RIVIÈRES Des Dranses et Est Lémanique ÉTAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC 2017-2022 SIAC Documents constitutifs du Dossier Définitif Le Dossier définitif du Contrat de Rivières du bassin versant des Dranses et de l’Est Lémanique est constitué de 3 documents : - Fascicule A : Document contractuel - Fascicule B : Etat des lieux et Diagnostic - Fascicule C : Recueil des fiches-Actions Le présent document constitue le Fascicule B : Etat des lieux et Diagnostic. Etat des lieux - Diagnostic Projet de Contrat de Rivières des Dranses / Est lémanique Mars 2017 Page 3 sur 126 SIAC Etat des lieux - Diagnostic Projet de Contrat de Rivières des Dranses / Est lémanique Mars 2017 Page 4 sur 126 SIAC Sommaire Sommaire ................................................................................................................................. 5 Préambule ................................................................................................................................ 7 CONTEXTE et motivations ......................................................................................................... 8 1.1 Contexte naturel et humain : territoire et usages ................................................................... 8 1.1.1 Situation géographique ................................................................................................... 8 1.1.2 Présentation générale du bassin versant ........................................................................ 8 1.1.3 Masses d’eau définies dans le SDAGE 2016 – 2021 -

Hydrology in Mountainous Regions I

mm Hydrology in Mountainous Regions I HYDROLOGICAL MEASUREMENTS THE WATER CYCLE Edited by H. LANG Geographisches Institut ETH, Abteilung Hydrologie, Winterthurerstrasse 190, CH-8057 Zurich, Switzerland A. MUSY Institut d'Aménagement des Terres et des Eaux, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, GR Ecublens, CH-101S Lausanne, Switzerland Proceedings of two international symposia, the Symposium on Improved Methods of Hydrological Measurements in Mountain Areas (SI) and the Symposium on Quantitative and Qualitative Water Cycle Aspects in Heterogeneous Basins (S2), held at Lausanne, Switzerland, 27 August- 1 September 1990. The symposia were part of the International Conference on Water Resources in Mountainous Regions jointly convened by the International Association of Hydrological Sciences (IAHS) and the International Association of Hydrogeologists (IAH). IAHS Publication No. 193 Published by the International Association of Hydrological Sciences 1990. IAHS Press, Institute of Hydrology, Wallingford, Oxfordshire OX10 8BB, UK. IAHS Publication No. 193. ISBN 0-947571-57-4. The designations employed and the presentation of material throughout the publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IAHS concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The use of trade, firm, or corporate names in the publication is for the information and convenience of the reader. Such use does not constitute an official endorsement or approval by IAHS of any product or service to the exclusion of others that may be suitable. The camera-ready copy for the papers was prepared by the authors and assembled/finished at IAHS Press. -

Responses to Comments from Anonymous Referee 2

Responses to comments from anonymous Referee 2 On “Should altitudinal gradients of temperature and precipitation inputs be inferred from key parameters in snow-hydrological models?” by D. Ruelland (HESS-2019-556) Referee’s comment The article analyzes the sensitivity of a snow accounting procedure and hydrological modeling results to the evaluation of temperature and precipitation in space and time in mountainous catchments. The study is based on a set of 20 catchments in the French Alps and two hydrological models. The author evaluates the interplay between the lapse rate, snow routine and hydrological model parameters. I found this is a clear and interesting paper. I have a few suggestions for improvement detailed below, some of which are quite major and requiring new calculations. I suggest considering the paper for possible publication in HESS after major revision. Authors’ response I would like to thank the referee for the time spent in reviewing the initial paper and making interesting suggestions. Most of them were judged useful even though I did not agree with all comments. In any cases, I provided a point-by-point response to the reviewer’s comments and tried to bring modifications to the manuscript accordingly. Detailed comments Referee’s comment 1. I found that the literature review could have been more exhaustive, to better stress the originality of the work compared to existing studies on similar or close topics. Some recent works could be discussed, for example the work by Le Moine et al. (2015) on the link between snow and hydrological sub-models in model parameterization, some studies on using snow data to calibrate hydrological models (Besic et al. -

Bulletin Municipal De Janvier 2015

VAILLY Janvier 2015 Janvier Bulletin d’informations municipales E IR Mot du Maire .................................................................................p. 3 A GESTION COMMUNALE M • Le budget .......................................................................................................p. 4-5 M • Les travaux ..........................................................................................................p. 6 O • Les projets 2015 ....................................................................................p. 7 S • Recensement 2015 .........................................................................p. 8 • La vie de nos écoles .......................................................................p. 9 INTERCOMMUNALITÉ • Les déchets .................................................................................................. p. 10 • OPAH ........................................................................................................................... p. 11 VIE QUOTIDIENNE Naissances • ERDF ............................................................................................................................. p. 12 (second semestre) • Règles de bon voisinage ............................................... p. 13 Le 12 août 2014, Louise MOREL, • Les commerçants ............................................................................ p. 14 fille de Matthieu MOREL et d’Amandine FAVRAT • Tradition : l'alambic................................................................... p. 15 Marphoz -

Comite De Rivieres Des Dranses Et De L'est Lemanique

COMITE DE RIVIERES DES DRANSES ET DE L'EST LEMANIQUE 17 juillet 2014– 10h30 heures - espace Tully Date de la convocation du Comité de rivières : 10juillet 2014 Membres présents Collège des membres représentant les élus Jean Paul MOILLE – Conseiller Régional ; George CONSTANTIN – Conseiller Général Gaston LACROIX – Conseiller général ; Paul GIRARD-DEPRAULEX – ABONDANCE ;Daniel CHAUSEE – ARMOY ; André FELIZAZ – BELLEVAUX ; Henri-Victor TOURNIER – LE BIOT ; Renato GOBBER – CHAMPANGES ; Bernard MAXIT – LA CHAPELLED’ABONDANCE ; Nicolas RUBIN – CHATEL ; Pierre MERCIER-GALLAY – CHEVENOZ ; Sophie MUFFAT – COTE D’ARBROZ ; Alain CAPPAI – FETERNES ; Gilbert GALLAY – LA FORCLAZ ; Jean René BOURRON – LARRINGES ;Jacques BURNET– LUGRIN ; Pascal CHESSEL – MARIN ; Jean Michel JULLIARD – MAXILLY SUR LEMAN ; Georges LAGRANGE – MONTRIOND André PEERSMAN – MONTRIOND ;Gérard BERGER – MORZINE ; Philippe DRAGO – NEUVECELLE ; André LAPERROUZAZ – PUBLIER ;Gérard LOMBARD – REYVROZ ; Eric DUPONT – SEYTROUX ; Max MICHOUD – SAINT PAUL EN CHABLAIS ;Jean DENAIS – THONON LES BAINS ;Jacqueline GARIN – LA VERNAZ ; Yannick TRABICHET – VAILLY ; Jean Yves MORACCHINI – SIAC ; Josiane LEI - CCPE Collège des membres représentant de l’état et les établissements publics David PROUTEAU– Préfecture de Haute-Savoie ; Mathieu DELILLE – DDT 74 ; Frédéric BRUNET - ONF Collège des membres représentant les organisations professionnelles et les usagers des rivières Philippe EROLA – AAPPMA ; Alain GAGNAIRE – ASL ;Alain LEVRAY – FDC ; Guy VULLIEZ – SPFS ; I.J BELEY – SAEME- LPO ; Martial -

Bulletin Adhesion 2019

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE FORESTIERE DU MONT FORCHAT ET DES VOIRONS (ASLFV) Bulletin d’adhésion Je soussigné(e), NOM prénom : ………………………………………………………………………………………………. Adresse : ……………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………... Date de naissance : …………………………………………………………………………………………... Possédant les parcelles cadastrales boisées ci-après désignées incluses dans le périmètre syndical (communes de Habère-Poche, Lullin, Orcier, Draillant, Cervens, Brenthonne, Fessy et Bons-en-Chablais en Haute-Savoie) : COMMUNE SECTION LIEU-DIT SURFACE COMPTE PRECISION : ET N° CADASTRAL propriétaire en bien propre ou indivisaire * * Propriétaire indivisaire : j’adhère au nom de tous les membres de l’indivision, que je représente. Si le tableau est trop petit, joindre la liste des parcelles sur feuille libre. • Déclare adhérer à l’Association Syndicale Libre Forestière du Mont Forchat et des Voirons, dont les Statuts sont joints à ce formulaire, pour les parcelles susnommées m’appartenant • Donne mon accord pour l’adhésion des parcelles susnommées à la certification forestière PEFC dans le cadre de cette adhésion (remplir le mandat joint) • Donne mon accord pour l’adhésion des parcelles susnommées à l’Union des Forestiers Privés de Haute-Savoie • Demande l’agrément des parcelles susnommées dans le Plan Simple de Gestion collectif déposé par l’ASLF du Mont Forchat et des Voirons • M’engage à respecter ce Plan Simple de Gestion à partir de la date de son agrément et pour toute sa durée de validité (remplir le mandat ci-joint) Cotisations : • d’entrée 2019 (à la première inscription) : moins de 5000 m2 : 10 € ; de 0,5 ha à 1 ha : 15 € ; de 1 ha à 2 ha : 20 € ; plus de 2 ha : 28 € • annuelle 2019 : moins de 5000 m2 : 6 € ; de 0,5 ha à 1 ha : 12 € ; de 1 ha à 2 ha : 20 € ; plus de 2 ha : 25 € L’adhésion ne sera déclarée effective que lorsque tous les documents nécessaires seront parvenus au siège de l’association. -

PPRN De Bellevaux (Révision) Document PPRN Bellevaux Presentation V5.Odt Référence Proposition N° D1408097 Référence Commande Adresse Maître D’Ouvrage DDT74 - SAR/CPR

9 1 0 2 - s e u q s i r o é G ’ p Préfet de Haute-Savoie l A PPRN de la commune de Bellevaux Révision du PPRN Note de présentation Maître d’ouvrage DDT74 - SAR/CPR Date Mars 2019 Alp’Géorisques Z.I. – 52 rue du Moirond - 38420 DOMENE - FRANCE Tél. 04-76-77-92-00 Fax : 04-76-77-55-90 Courriel : contact@alpgeo risques.com sarl au capital de 18 300 € - Siret : 380 934 216 00025 - Code A.P.E. 7112B Référence 19031373 – (devis D1408097) Version 5 Rev. 2 Date Mars 2019 Édition du 18/03/2019 Identification du document Projet Note de présentation Titre PPRN de Bellevaux (révision) Document PPRN_Bellevaux_presentation_v5.odt Référence Proposition n° D1408097 Référence commande Adresse Maître d’ouvrage DDT74 - SAR/CPR Maître d’œuvre Adresse - ou AMO Modifications Version Date Description Auteur Vérifié par 5 (rév. 2) 18/03/2019 Première version JPR - Diffusion Chargé Jean-Pierre Rossetti 04 76 77 92 00 [email protected] d’études Papier Diffusion Numérique P DDT74 Archivage N° d’archivage (référence) Titre Note de présentation Département Haute-Savoie Commune(s) concernée(s) Bellevaux Cours d’eau concerné(s) - Région naturelle Alpes du Nord, Chablais Thème Mots-clefs PPRN, mouvements de terrain, avalanches, crue torrentielles SOMMAIRE I. PRÉAMBULE...............................................................................................................................1 II. CONTEXTE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE......................................................................1 II.1. Rappel de l’objet du PPRN................................................................................................1 -

Continuons Ensemble Pour Le Territoire

20 & 27 Juin 2021 3 2 1 4 1 - Richard Baud Conseiller départemental du Canton de Thonon / Vice-président du S.D.I.S. 74 / Vice-Président de Thonon Agglomération / Maire-adjoint à Thonon 2 - Patricia Mahut Conseillère départementale du Canton de Thonon / Vice-Présidente du Conseil Savoie Mont-Blanc 3 - Claude Manillier Remplaçant 2ème Vice-Président de Thonon Agglomération / Maire de Perrignier 4 - Célia Bernaz Remplaçante Conseillère communautaire à la C.C. du Haut-Chablais / Maire-Adjointe à Bellevaux Continuons ensemble pour le territoire Canton de Thonon - 12 communes Allinges, Armoy, Bellevaux, Cervens, Draillant, Lullin, Le Lyaud, Orcier, Perrignier, Reyvroz, Thonon-Les-Bains, Vailly À quoi sert le conseil départemental ? Le Département de la Haute-Savoie est fait de 17 cantons. Sur chaque canton 4 personnes sont élues pour vous représenter : deux hommes et deux femmes. Le canton de Thonon-les-Bains est composé de 12 communes. 4 grandes missions : Les grandes routes Les collèges La solidarité avec tout le monde des bébés aux personnes âgées Les Sapeurs-pompiers Vous pouvez aussi nous voir avec les associations dans les évènements du Canton. Vous nous retrouvez aussi dans les communes pour les aider dans leurs travaux comme pour construire des écoles. Le canton de Thonon, en chiffres Les chiffres ci-dessous couvrent la période 2015 – 2020 pour le canton de Thonon-les-Bains. 2600€ 130 29 164 par habitant d’aides Millions d’Euros Projets en cours Associations ou d’investissements d’aides apportées de réalisation soutenues réalisés sur le canton Nos actions pour la santé et la crise sanitaire Dans cette crise sanitaire nous avons aidé les associations, les personnels soignants et la population. -

Publication of the Amended Single Document Following the Approval Of

16.3.2021 EN Offi cial Jour nal of the European Union C 89/19 Publication of the amended single document following the approval of a minor amendment pursuant to the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 (2021/C 89/08) The European Commission has approved this minor amendment in accordance with the third subparagraph of Article 6(2) of Commission Delegated Regulation (EU) No 664/2014 (1). The application for approval of this minor amendment can be consulted in the Commission’s eAmbrosia database. SINGLE DOCUMENT ‘REBLOCHON’/’REBLOCHON DE SAVOIE’ EU No: PDO-FR-0130-AM01 – 3.9.2020 PDO (X) PGI ( ) 1. Name(s) ‘Reblochon’/‘Reblochon de Savoie’ 2. Member State or third country France 3. Description of the agricultural product or foodstuff 3.1. Type of product Class 1.3. Cheeses 3.2. Description of the product to which the name in (1) applies ‘Reblochon’/‘Reblochon de Savoie’ is an uncooked cheese made from raw, whole cow’s milk, pressed in the form of a flattened, slightly tapered cylinder approximately 14 cm in diameter, 3,5 cm in height and 450 to 550 g in weight. It contains a minimum of 45 g of fat per 100 g after total desiccation and its dry matter must not be less than 45 g per 100 g of cheese. It has a fine, regular and uniform rind, which is washed during the maturing process. The rind is yellow to orangey- yellow in colour and may be fully or partly covered in a fine, short white bloom.