Umsetzungs -Konzept

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Steiermark Sommertourismus 2019 Steirische Statistiken

Steirische Statistiken Steiermark Sommertourismus 2019 Heft 10/2019 Abteilung 17 Landes- und Regionalentwicklung Referat Statistik und Geoinformation www.statistik.steiermark.at 1 Steirische Statistiken, Heft 10/2019 – Sommertourismus 2019 Steiermark Sommertourismus 2019 Vorwort Die Steiermark kann im Tourismus wieder Ländern untersucht. Die Ankünfte aus dieser auf ein Spitzenergebnis für das Sommer- Herkunftsregion haben sich seit dem Jahr halbjahr 2019 zurückblicken. 2000 vervierfacht und die Nächtigungen Erstmals wurden im Sommerhalbjahr 2014 stiegen auf das Fünffache. mehr als 2 Mio. Ankünfte in der Steiermark Die Analyse des Sommerhalbjahres 2019 erreicht. Diese Zahl wurde in den folgenden beinhaltet zusätzlich die Ergebnisse der ak- Sommersaisonen immer wieder deutlich tuellen Erhebung der Bettenkapazitäten und übertroffen. Mit über 2,5 Mio. Ankünften der Anzahl der Betriebe in der Steiermark kamen im Sommerhalbjahr 2019 so viele sowie in den steirischen Bezirken nach Ka- Gäste wie noch nie in die Steiermark. Da die tegorien. Touristen aber immer kürzer bleiben, kön- Im Anhang sind noch die Betriebe und Bet- nen die Nächtigungen nicht ganz mit dieser ten für das Winterhalbjahr 2018/19 sowie im Entwicklung mithalten. Trotzdem aber 10-Jahresvergleich eine Zeitreihe der An- konnte die Steiermark mit erstmals über 7,3 künfte und Übernachtungen in den Sommer- Mio. Nächtigungen das beste diesbezügliche halbjahren, Tourismusjahren und Kalender- Ergebnis seit Aufzeichnungsbeginn 1980 er- jahren der letzte 5 Jahre angefügt. reichen. Der Sommerurlaub ist in der Steiermark vor Graz, im März 2020 allem von den inländischen Gästen be- stimmt: Zwei von drei Gästen kommen aus DI Martin Mayer Österreich, genau ein Viertel davon aus der Leiter des Referats Statistik und Steiermark selbst. -

Verordnung Der Steiermärkischen Landesregierung Vom 10

1 von 3 Jahrgang 2014 Ausgegeben am 10. September 2014 99. Verordnung: Änderung der Steiermärkischen Bezirkshauptmannschaftenverordnung elektronischen Signatur bzw. der Echtheit de Das elektronische Original dieses Dokumentes wurde amtssigniert. Hinweise zur Prüfung dieser 99. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 10. Juli 2014, mit der die Steiermärkische Bezirkshauptmannschaftenverordnung geändert wird Auf Grund des § 8 Abs. 5 lit. d des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920, BGBl. Nr. 368/1925, zuletzt in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. 2/2008 wird mit Zustimmung der Bundesregierung verordnet: Die Steiermärkische Bezirkshauptmannschaftenverordnung, LGBl. Nr. 99/2012, wird geändert wie folgt: 1. § 2 lautet: s Ausdrucks finden Sie unter: „§ 2 Sprengel der politischen Bezirke Die Sprengel der in § 1 genannten politischen Bezirke umfassen folgende Gemeinden: Bezirk Gemeinden Bruck-Mürzzuschlag Aflenz, Turnau, Breitenau am Hochlantsch, Bruck an der Mur, Kapfenberg, Pernegg an der Mur, Sankt Lorenzen im Mürztal, https://as.stmk.gv.at Sankt Marein im Mürztal, Tragöß-Sankt Katharein, Mariazell, Thörl, Kindberg, Stanz im Mürztal, Krieglach, Sankt Barbara im Mürztal, Mürzzuschlag, Langenwang, Spital am Semmering, Neuberg an der Mürz Deutschlandsberg Deutschlandsberg, Frauental an der Laßnitz, Eibiswald, Groß Sankt Florian, Lannach, Pölfing-Brunn, Preding, Sankt Josef (Weststeiermark), Sankt Martin im Sulmtal, Sankt Peter im Sulmtal, Sankt Stefan ob Stainz, Schwanberg, Stainz, Wettmannstätten, Wies Graz-Umgebung -

Anlage 2 Zur Verordnung Der Steiermärkischen Landesregierung Vom 7

REGIONALES ENTWICKLUNGSPROGRAMM REGION OSTSTEIERMARK Anlage 2 zur Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 7. Juli 2016 Blattübersicht LANDSCHAFTSRÄUMLICHE EINHEITEN Legende Rettenegg Teilräume § 3 Planungsinformation Ratten Bergland über der Waldgrenze Gewässer und Kampfwaldzone A1 St. Pinggau A2 Kathrein am Sankt Waldbach-Mönichwald Fließgewässer Hauenstein Jakob Forstwirtschaftlich geprägtes Bergland im Walde Sankt Schäffern Lorenzen am Eisenbahn Wechsel Grünlandgeprägtes Bergland Fischbach Autobahnen, Schnellstraßen Friedberg Grünlandgeprägte Becken, Passlandschaften Landesstraßen [B] Wenigzell Dechantskirchen und inneralpine Täler Strallegg Landesstraßen [L] Vorau Außeralpines Hügelland Rohrbach an sonstige Straßen der Lafnitz Gasen Miesenbach Außeralpine Wälder und Auwälder bei Birkfeld Bezirksgrenzen Grafendorf Ackerbaugeprägte Talböden und Becken Birkfeld bei Hartberg Gemeindegrenzen Lafnitz Siedlungs- und Industrielandschaften Pöllauberg Fladnitz Greinbach an der Pöllau Teichalm Sankt Kathrein am Hartberg Offenegg Umgebung Sankt Johann in B1 Hartberg der Haide B2 Anger Passail Naas Floing Thannhausen Rohr bei Stubenberg Hartberg Kaindorf Buch-St. Puch Magdalena Mortantsch bei Weiz Weiz Gutenberg-Stenzengreith Feistritztal Hartl Ebersdorf Pischelsdorf Bad am Kulm Waltersdorf Mitterdorf Sankt Neudau an der Ruprecht an Raab der Raab Ilztal Gersdorf an Albersdorf-Prebuch Großsteinbach Burgau der Feistritz Bad Blumau Ludersdorf-Wilfersdorf Sinabelkirchen Hofstätten Ilz an der Raab Gleisdorf C1 Ottendorf C2 Großwilfersdorf Markt an der Fürstenfeld St. Margarethen Hartmannsdorf Rittschein an der Raab Söchau Loipersdorf bei Fürstenfeld REGIONALES ENTWICKLUNGSPROGRAMM REGION OSTSTEIERMARK - Landschaftsräumliche Einheiten Gemeindeindex Ilz: C1, C2 Sankt Ruprecht an der Raab: B1, C1 Albersdorf-Prebuch: C1 Ilztal: B1, C1 Schäffern: A2 Anger: B1 Kaindorf: B1, B2 Sinabelkirchen: C1, C2 Bad Blumau: C2 Lafnitz: B2 Söchau: C2 Bad Waltersdorf: B2, C2 Loipersdorf bei Fürstenfeld: C2 St. Kathrein am Hauenstein: A1 Birkfeld: A1, B1 Ludersdorf-Wilfersdorf: C1 St. -

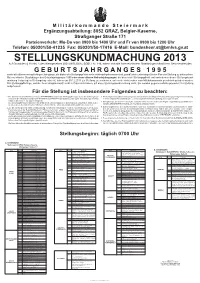

G E B U R T S J a H R G a N G E S 1 9

M i l i t ä r k o m m a n d o S t e i e r m a r k Ergänzungsabteilung: 8052 GRAZ, Belgier-Kaserne, Straßganger Straße 171 Parteienverkehr: Mo-Do von 0900 bis 1400 Uhr und Fr von 0900 bis 1200 Uhr Telefon: 050201/50-41235 Fax: 050201/50-17416 E-Mail: [email protected] STELLUNGSKUNDMACHUNG 2013 Auf Grund des § 18 Abs. 1 des Wehrgesetzes 2001 (WG 2001), BGBl. I Nr. 146, haben sich alle österreichischen Staatsbürger männlichen Geschlechtes des G E B U R T S J A H R G A N G E S 1 9 9 5 sowie alle älteren wehrpflichtigen Jahrgänge, die bisher der Stellungspflicht noch nicht nachgekommen sind, gemäß dem unten angeführten Plan der Stellung zu unterziehen. Österreichische Staatsbürger des Geburtsjahrganges 1995 oder eines älteren Geburtsjahrganges, bei denen die Stellungspflicht erst nach dem in dieser Stellungskund- machung festgelegten Stellungstag entsteht, haben am 09.12.2013 zur Stellung zu erscheinen, sofern sie nicht vorher vom Militärkommando persönlich geladen wurden. Für Stellungspflichtige, welche ihren Hauptwohnsitz nicht in Österreich haben, gilt diese Stellungskundmachung nicht. Sie werden gegebenenfalls gesondert zur Stellung aufgefordert. Für die Stellung ist insbesondere Folgendes zu beachten: 1. Für den Bereich des Militärkommandos STEIERMARK werden die Stellungspflichtigen durch die Stellungskom- 3. Bei Vorliegen besonders schwerwiegender Gründe besteht die Möglichkeit, dass Stellungspflichtige auf ihren Antrag missionen der Militärkommanden STEIERMARK und KÄRNTEN der Stellung unterzogen. Das Stellungsverfahren in einem anderen Bundesland oder zu einem anderen Termin der Stellung unterzogen werden. nimmt in der Regel 1 1/2 Tage in Anspruch. -

Weiz KUNDMACHUNG

Bezirkswahlbehörde Weiz KUNDMACHUNG Die Bezirkswahlbehörde Weiz für die Landwirtschaftskammerwahlen 2021 veröffent- licht gemäß § 33 der Landwirtschaftskammer-Wahlordnung 2005, LGBl. Nr. 90, idgF., nachstehend die Namen der von den Wählergruppen vorgeschlagenen KandidatInnen für die Bezirkskammer für Land- und Forstwirtschaft Weiz Liste 1 Steirischer Bauernbund STBB 1 Wumbauer Josef, 1969, Landwirt, 8171 St. Kathrein am Offenegg 2 Hütter Rupert, 1984, Landwirt, 8181 St. Ruprecht an der Raab 3 Höller Peter, 1969, Landwirt, 8190 Birkfeld 4 Loidl Richard, 1983, Landwirt, 8321 St. Margarethen an der Raab 5 Lammer Andrea, 1968, Landwirtin, 8160 St. Ruprecht an der Raab 6 Glatzer Günter, 1973, Landwirt, 8261 Sinabelkirchen 7 Straußberger Maria, 1979, Landwirtin, 8172 Birkfeld 8 Harrer Stefan, 1967, Landwirt, 8163 Fladnitz an der Teichalm 9 Haubenwallner Sofie, 1986, Landwirtin, 8616 Gasen 10 Nistelberger Kurt, 1968, Landwirt, 8211 Ilztal 11 Eder Hannes, 1994, Jungbauer, 8160 Mortantsch 12 Narnhofer Norbert, 1965, Landwirt, 8190 Miesenbach bei Birkfeld 13 Reiter Orsolya, 1973, Landwirtin, 8200 Gleisdorf 14 Loidolt Martin, Ing., 1977, Landwirt, 8162 Passail 15 Gruber Ingrid, 1978, Landwirtin, 8183 Floing 16 Heinz Gottfried, 1971, Landwirt, 8160 Thannhausen 17 Wagner Johann, 1962, Landwirt, 8311 Markt Hartmannsdorf 18 Schwab Helmut, 1972, Landwirt, 8181 Mitterdorf an der Raab 19 Sitka Engelbert, 1977, Landwirt, 8190 Miesenbach bei Birkfeld 20 Hütter Hannes, 1975, Landwirt, 8200 Hofstätten an der Raab 21 Kern Karl-Heinz, 1981, Landwirt, 8192 Strallegg 22 Tunst Maria, 1958, Pensionistin, 8311 Markt Hartmannsdorf 23 Reisinger Johann, 1973, Landwirt, 8160 Naas 24 Wild Hubert, 1983, Landwirt, 8162 Passail 25 Zaunschirm Hans Peter, 1959, Landwirt, 8200 Ludersdorf-Wilfersdorf 26 Weber Birgit, 1991, Jungbäuerin, 8160 Thannhausen 27 Schweighofer Johannes, 1974, Landwirt, 8673 Ratten 28 Lang Paul, 1966, Landwirt, 8171 St. -

Kreiswahlbehörde Südoststeiermark

Kreiswahlbehörde Südoststeiermark KUNDMACHUNG Die Kreiswahlbehörde für den Wahlkreis 3 hat die von den Wählergruppen für die Wahl in die Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft eingebrachten Wahlvor- schläge überprüft und veröffentlicht hiermit gemäß § 33 Landwirtschaftskammer- Wahlordnung 2005, LGBl. Nr. 90, idgF., die abgeschlossenen Wahlvorschläge Liste 1 Steirischer Bauernbund STBB 1 Pein Maria, 1968, Bäuerin, 8483 Deutsch Goritz 2 Reisinger Johann, 1959, Bauer, 8230 Hartberg 3 Leitner Johannes, 1969, Bauer, 8211 Großpesendorf 4 Prenner Hermann, 1964, Bauer, 7421 Tauchen 5 Monschein Bernhard, 1972, Bauer, 8322 Studenzen 6 Lang Paul, 1966, Bauer, 8172 St. Kathrein am Offenegg 7 Rauer Friedrich, 1970, Bauer, 8283 Bad Blumau 8 Narnhofer Norbert, 1965, Bauer, 8190 Miesenbach bei Birkfeld 9 Klobassa Siegfried, 1966, Bauer, 8490 Bad Radkersburg 10 Singer Josef, 1988, Bauer, 8224 Kaindorf 11 Luttenberger Kurt, 1972, Bauer, 8083 St. Stefan im Rosental 12 Wagner Johann, 1962, Bauer, 8311 Pöllau 13 Fink Maria, 1963, Bäuerin, 8272 Sebersdorf 14 Trummer Josef, 1963, Bauer, 8342 Gnas 15 Schlagbauer Peter, 1966, Bauer, 8160 Mortantsch 16 Schuller Helmut, 1974, Bauer, 8232 Grafendorf 17 Kapper Franz, 1967, Bauer, 8350 Fehring 18 Kaindlbauer Walter, 1960, Bauer, 8654 Fischbach 19 Sobl Jakob, 1990, Bauer, 8255 St. Jakob im Walde 20 Riedl Peter, 1955, Bauer, 8091 Jagerberg 21 Reiter Orsolya, 1973, Bäuerin, 8200 Gleisdorf 22 Maierhofer Hans-Peter, 1988, Bauer, 8225 Pöllau 23 Fleischhacker Werner, 1967, Bauer, 8345 Straden 24 Wumbauer Josef, 1969, -

A: STEIERMARK Stellungsort: GRAZ, Belgier-Kaserne Straßganger Straße 171

M i l i t ä r k o m m a n d o S t e i e r m a r k Ergänzungsabteilung: 8052 GRAZ, Belgier-Kaserne, Straßganger Straße 171 Parteienverkehr: Montag bis Freitag von 0900 bis 1400 Uhr Telefon: 050201 - 50 STELLUNGSKUNDMACHUNG 2009 Auf Grund des § 18 Abs. 1 des Wehrgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 146/2001, haben sich alle österreichischen Staatsbürger männlichen Geschlechtes des G E B U R T S J A H R G A N G E S 1 9 9 1 sowie alle älteren wehrpflichtigen Jahrgänge, die bisher der Stellungspflicht noch nicht nachgekommen sind, gemäß dem unten angeführten Plan der Stellung zu unterzie- hen. Österreichische Staatsbürger des Geburtsjahrganges 1991 oder eines älteren Geburtsjahrganges, bei denen die Stellungspflicht erst nach dem in dieser Stellungskund- machung festgelegten Stellungstag entsteht, haben am 10.12.2009 zur Stellung zu erscheinen, sofern sie nicht vorher vom Militärkommando persönlich geladen wurden. Für Stellungspflichtige, welche ihren Hauptwohnsitz nicht in Österreich haben, gilt diese Stellungskundmachung nicht. Sie werden gegebenenfalls gesondert zur Stellung aufgefordert. Für die Stellung ist insbesondere Folgendes zu beachten: 1. Für den Bereich des Militärkommandos STEIERMARK werden die Stellungspflichtigen durch die Stellungskom- 4. Wehrpflichtige, die das 17. Lebensjahr vollendet haben, können sich bei der Ergänzungsabteilung des Militärkom- mission des Militärkommandos STEIERMARK oder des Militärkommandos KÄRNTEN der Stellung zugeführt. Das mandos STEIERMARK freiwillig zur vorzeitigen Stellung melden. Sofern militärische Interessen nicht entgegen- Stellungsverfahren, bei welchem durch den Einsatz moderner medizinischer Geräte und durch psychologische stehen, wird solchen Anträgen entsprochen. Tests die körperliche und geistige Eignung zum Wehrdienst genau festgestellt wird, nimmt in der Regel 1 1/2 Tage 5. -

Download Zeitung Dezember 2014.Pdf

Marktgemeinde Sinabelkirchen An einen Haushalt! Zugestellt durch Post.at Amtliche Nachrichten Dezember 2014 Fröhliche Weihnachten und ein gutes Jahr 2015 wünscht Ihnen/dir, werte Leserin, werter Leser, Bürgermeisterin Ingrid Foto-Ramminger Groß mit dem Gemeinderat und den MitarbeiterInnen der Marktgemeinde Sinabelkirchen und der Sport- und Kulturhalle KG. Foto: Roman Schmidt Spatenstich für die Trinkwassertransportleitung der Der Christbaum am Marktplatz wurde heuer Wasserversorgung Grenzland Süd-Ost von Großpesendorf von Ingrid und Herbert Groß gespendet. nach Sinabelkirchen am 06. November 2014. Marktgemeinde 2 Sinabelkirchen Dezember 2014 Jahr konnten wir die Müllgebühr um Bilder aus dem Alltag der Frau 10% senken, im Jahr 2015 müssen Bürgermeister Ingrid Groß wir die Gebühren für Müll und Kanal allerdings an den Index angleichen. Gewerbetag im Jänner Im Jänner wird es in der Marktge- meinde Sinabelkirchen erstmals einen Gewerbetag mit vielen wert- vollen Informationen und Tipps für Liebe Gemeindebewohnerin, unsere Gewerbetreibende geben. Seite der Frau Bürgermeister lieber Gemeindebewohner! Die persönlichen Einladungen folgen. Gratulation der neuen Schulrätin Franziska Kaltenegger und dem neuen Schulrat Josef Veranstaltungsreigen Regionale Produkte Neubauer der NMS Sinabelkirchen. Am Bild mit In dieser Ausgabe der Gemeindezei- Seit ich im Bürgermeisterinnenamt PSI Alfred Pojer und Dir. Anton Tautter. tung ist der Veranstaltungskalender bin, werden bei sämtlichen Veran- für das Jahr 2015 enthalten. Ich lade staltungen und Anlässen Säfte aus Sie ganz herzlich ein, zahlreiche Sinabelkirchen (Kreuzer, Pauger, Veranstaltungen zu besuchen und Rappold etc.) ausgeschenkt. Danke sich ein Bild von unserem Veran- auch an den Schulbuffetbetreiber staltungsreigen in Sinabelkirchen zu Herrn Paul Peter Höfler mit Familie machen! Im Hinblick auf die Ballsai- für die gute Versorgung unserer son möchte ich Sie/dich besonders Schülerinnen und Schüler mit einer zur Teilnahme ermuntern! Kann es gesunden, regionalen Jause. -

Bundesland Kurztitel Kundmachungsorgan Typ §/Artikel

Landesrecht Bundesland Steiermark Kurztitel Steiermärkische Bezirkshauptmannschaftenverordnung Kundmachungsorgan LGBl. Nr. 99/2012 zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 78/2019 Typ V §/Artikel/Anlage § 2 Inkrafttretensdatum 01.01.2020 Index 0150 Bezirk Text § 2 Sprengel der politischen Bezirke Die Sprengel der in § 1 genannten politischen Bezirke umfassen folgende Gemeinden: Bezirk Gemeinden Bruck-Mürzzuschlag Aflenz, Turnau, Breitenau am Hochlantsch, Bruck an der Mur, Kapfenberg, Pernegg an der Mur, Sankt Lorenzen im Mürztal, Sankt Marein im Mürztal, Tragöß-Sankt Katharein, Mariazell, Thörl, Kindberg, Stanz im Mürztal, Krieglach, Sankt Barbara im Mürztal, Mürzzuschlag, Langenwang, Spital am Semmering, Neuberg an der Mürz Deutschlandsberg Deutschlandsberg, Frauental an der Laßnitz, Eibiswald, Groß Sankt Florian, Lannach, Pölfing-Brunn, Preding, Sankt Josef (Weststeiermark), Sankt Martin im Sulmtal, Sankt Peter im Sulmtal, Sankt Stefan ob Stainz, Schwanberg, Stainz, Wettmannstätten, Wies Graz-Umgebung Deutschfeistritz, Peggau, Dobl-Zwaring, Eggersdorf bei Graz, Gratwein-Straßengel, Fernitz-Mellach, Frohnleiten, Gratkorn, Feldkirchen bei Graz, Gössendorf, Raaba-Grambach, Hart bei Graz, Kainbach bei Graz, Seiersberg-Pirka, Stattegg, Thal, Weinitzen, Haselsdorf-Tobelbad, Hausmannstätten, Hitzendorf, www.ris.bka.gv.at Seite 1 von 3 Landesrecht Steiermark Kalsdorf bei Graz, Nestelbach bei Graz, Kumberg, Laßnitzhöhe, Lieboch, Sankt Oswald bei Plankenwarth, Sankt Bartholomä, Sankt Marein bei Graz, Sankt Radegund bei Graz, Semriach, Stiwoll, Übelbach, -

Landesgesetzblatt

P. b. b. – GZ 02Z032441 M 29 Landesgesetzblatt Jahrgang 2007 Ausgegeben und versendet am 22. Februar 2007 4. Stück 9. Gesetz vom 12. Dezember 2006, mit dem das Steiermärkische Naturschutzgesetz 1976 geändert wird. [XV. GPStLT RV EZ 847/1 AB EZ 847/2] 10. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 4. Dezember 2006 über die Erklärung des Gebietes „Schwarze und Weiße Sulm“ (AT2242000) zum Europaschutzgebiet Nr. 3. [CELEX-Nr. 392L0043, 32003R1882] 11. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 29. Jänner 2007, mit der die Maiswurzelbohrerverordnung geän- dert wird. [CELEX-Nr. 32000L0029, 32003D0766, 32006D0564] 12. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 29. Jänner 2007, mit der Feuerbrandbefallszonen festgelegt wer- den (Feuerbrandbefallszonenverordnung). 13. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 12. Februar 2007, mit der die Bau-Übertragungsverordnung geändert wird. 9. Gesetz vom 12. Dezember 2006, mit dem das Steiermärkische Naturschutzgesetz 1976 geändert wird Der Steiermärkische Landtag hat beschlossen: Das Steiermärkische Naturschutzgesetz 1976, LGBl. Nr. 65, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 97/2006, wird wie folgt geändert: 1. Nach § 29 Abs. 2 wird folgender Abs. 2 a eingefügt: „(2 a) Die Landesregierung hat Zweckwidmungen sonstiger Zuwendungen gemäß Abs. 2 lit. c nach Maß- gabe des § 30 Abs. 1 zu berücksichtigen.“ 2. In § 30 Abs. 1 lit. g entfällt der Punkt. Der lit. g werden folgende lit. h bis l angefügt: „h) Maßnahmen des vertraglichen Naturschutzes (§ 32 a) i) Beiträge zur Verbesserung der ökologischen Infrastruktur j) die Förderung naturnaher Erholungsformen k) die Förderung naturwissenschaftlicher Bildung und Umwelterziehung l) Beiträge zur Schaffung und Erhaltung von Einrichtungen für eine Begegnung des Menschen mit der Natur.“ 3. § 30 Abs. 2 lautet: „(2) Auf eine Förderung aus Mitteln des Fonds besteht kein Rechtsanspruch.“ 4. -

Aufteilung Gemeinden Steiermark

Gemeinde Fördermittel Graz 6.228.964 Frauental an der Laßnitz 52.608 Lannach 62.437 Pölfing-Brunn 30.321 Preding 32.005 Sankt Josef (Weststeiermark) 27.304 Sankt Peter im Sulmtal 24.083 Wettmannstätten 29.803 Deutschlandsberg 218.506 Eibiswald 122.209 Groß Sankt Florian 77.524 Sankt Martin im Sulmtal 56.995 Sankt Stefan ob Stainz 66.547 Schwanberg 84.262 Stainz 159.046 Wies 81.041 Feldkirchen bei Graz 109.973 Gössendorf 71.211 Gratkorn 144.441 Hart bei Graz 89.871 Haselsdorf-Tobelbad 24.971 Hausmannstätten 57.365 Kainbach bei Graz 50.572 Kalsdorf bei Graz 118.211 Kumberg 70.119 Laßnitzhöhe 50.424 Lieboch 91.574 Peggau 40.594 Sankt Bartholomä 25.675 Sankt Oswald bei Plankenwarth 22.287 Sankt Radegund bei Graz 38.429 Semriach 61.697 Stattegg 52.478 Stiwoll 13.272 Thal 42.186 Übelbach 36.911 Vasoldsberg 82.244 Weinitzen 48.499 Werndorf 42.297 Wundschuh 28.562 Deutschfeistritz 77.524 Dobl-Zwaring 63.585 Eggersdorf bei Graz 120.451 Fernitz-Mellach 85.761 Frohnleiten 124.264 Gratwein-Straßengel 240.541 Hitzendorf 129.428 Nestelbach bei Graz 48.943 Raaba-Grambach 75.950 Sankt Marein bei Graz 66.621 Seiersberg-Pirka 200.701 Premstätten 106.771 Allerheiligen bei Wildon 26.248 Arnfels 19.862 Empersdorf 24.657 Gabersdorf 21.676 Gralla 41.594 Großklein 41.761 Heimschuh 37.077 Hengsberg 26.896 Kitzeck im Sausal 23.157 Lang 23.472 Lebring-Sankt Margarethen 39.595 Oberhaag 41.020 Ragnitz 26.859 Sankt Andrä-Höch 32.061 Sankt Johann im Saggautal 37.207 Sankt Nikolai im Sausal 40.891 Tillmitsch 59.272 Wagna 101.866 Ehrenhausen an der Weinstraße 48.406 Gamlitz -

Miesenbach Rundschau April 2017

An einen Haushalt zugestellt durch post.at Amtliche Mitteilung Miesenbach Rundschau April 2017 IN DIESEM HEFT Bürgermeister Karl Maderbacher ............ 2 Melanie Pötz - Magna Scholarship Awards .......... 2 „Nix als nachhaltig“ .......... 2 Drohnen ........................... 3 Nachmittagsbetreuung .... 4 Offenes Singen u.Lesung .. 4 Verkauf Feuerwehrauto ... 5 Urlaubsaktion für SeniorInnen ...................... 5 Klima– und Energie- modellregion .................... 6 Der Bürgermeister, die Gemeinderäte und die Ge- Brauchtumsfeuer ............. 6 meindeverwaltung wünschen allen Miesenbache- Lehrlingsinitiative Weiz .... 7 rinnen und Miesenbachern ein frohes Osterfest! Impressum ....................... 8 Fotowettbewerb .............. 8 Vorankündigung Austro- pop-Konzert ..................... 8 Bürgermeister Karl Maderbacher Liebe Miesenbacherinnen und Mie- sam aber sicher Gestalt an. Die Rad- senbacher! jugendtour ist ebenfalls wieder in Pla- nung. Vorarbeiten für die Revitalisie- Das erste Quartal 2017 ist ebenso Ge- rung der Hornschmied-Mühle sind schichte wie der letzte Winter, der ebenfalls bereits im Gange. Viele diesen Namen auch endlich wieder Maßnahmen also, um unseren Ort einmal verdient hat. Frühlingsboten weiterhin lebendig und lebenswert zu erblühen und erstrahlen allerorts. erhalten. So wie unsere Gemeindezeitung: Die- Weiters möchte ich ermuntern, sich se präsentiert sich in einem völlig neu- wieder rege am Blumenschmuck im en und frischen Design. Ich möchte Ort zu beteiligen, da wir dieses Jahr mich dafür beim Kulturausschuss,