Troisième Partie EXPLOITATIONS, INDUSTRIE MINERALE

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Cavillargues Autel

Un autel au masque découvert sur la commune de Cavillargues, au lieu dit Gaujargues Hervé Petitot, Richard Pellé To cite this version: Hervé Petitot, Richard Pellé. Un autel au masque découvert sur la commune de Cavillargues, au lieu dit Gaujargues. Rhodanie, 2016, 138, pp.2-8. hal-02269219 HAL Id: hal-02269219 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02269219 Submitted on 4 Dec 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Un autel au masque découvert sur la commune de Cavillargues, au lieu dit Gaujargues Hervé Petitot, Richard Pellé To cite this version: Hervé Petitot, Richard Pellé. Un autel au masque découvert sur la commune de Cavillargues, au lieu dit Gaujargues. Rhodanie, 2016, 138, pp.2-8. hal-02269219 HAL Id: hal-02269219 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02269219 Submitted on 4 Dec 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. -

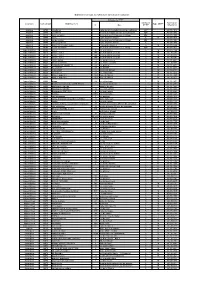

Liste Attestation.Pdf

Etablissements ayant fait l’objet d’une attestation de conformité Adresse de l’ERP Catégorie Numéro de Commune Code postal Etablissement Type d’ERP N° Rue d’ERP l’attestation Aigaliers 30700 cimetières route de la bruyerette hameau de gattigues IOP AC-30-1048 Aigaliers 30700 cimetières chemin de bruyès hameau du bourdiguet IOP AC-30-1049 Aigaliers 30700 court de tennis chemin du pouzet hameau le village IOP AC-30-1050 Aigaliers 30700 ecole route stephane hessel 5 R AC-30-1047 Aigaliers 30700 jeu de boules chemin du pouzet hameau le village IOP AC-30-1052 Aigaliers 30700 salle polyvalente route stephane hessel 5 L AC-30-1046 Aigaliers 30700 SARL SUD CHAPITEAU Champ des baumes 5 M AC-30-2544 Aigaliers 30700 terrain multisport chemin du pouzet hameau le village IOP AC-30-1051 Aigues Mortes 30200 acceo 9 rue jean jaures 5 M AC-30-1244 Aigues Mortes 30220 antoine ferreo 248 chemin haut de peccais 5 M AC-30-588 Aigues Mortes 30220 antoine ferreo 248 chemin haut de peccais 5 M AC-30-589 Aigues Mortes 30220 antoine ferreo 248 chemin haut de peccais 5 M AC-30-590 Aigues Mortes 30220 AQUA SENS 77 rue jacques coeur 5 M AC-30-2221 Aigues Mortes 30220 atelier de nicolas 28 rue Alsace Lorraine 5 M AC-30-448 Aigues Mortes 30220 AU BOIS DE VIOLETTE 21 rue pasteur 5 M AC-30-2213 Aigues Mortes 30220 Au Louis IX 2A rue Baudin 5 N AC-30-2217 Aigues Mortes 30220 AUDIONET 15 boulevard diderot 5 M AC-30-2111 Aigues Mortes 30220 az createur 21 rue victor hugo 5 M AC-30-1252 Aigues Mortes 30220 banque populaire 1121 route de Nimes 5 W AC-30-1095 Aigues Mortes -

Ligne-121-Remoulins-Ledenon.Pdf

Fiche Horaire Ligne : 121 - PONT ST ESPRIT-NIMES Année scolaire 2020/2021 Validité à partir du 23/05/2019 Itinéraire : Régulier PERIODE SCOLAIRE : Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Non Oui Non Oui PETITES VACANCES SCOLAIRES : Non Non Oui Oui Non Non Oui Oui Non Non Oui Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Non Oui Non Non Oui Non Non Oui Oui Non PERIODE ETE : Non Non Oui Oui Non Non Non Non Oui Non Oui Oui Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Non Oui Oui Oui Non PERIODE INTER SAISON : Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Oui Non Non Non Non Non Non Oui Non Non Non Oui Non Oui Non Commune Point d'arrêt l------- -mmjv--- lmmjv--- lmmjv--- lmmjv--- lm-jv--- lmmjv--- -----s-- lmmjvs-- l------- lmmjv--- lmmjvsd- --m----- --m----- --m----- -----sd- lmmjv--- -----s-- lmmjv--- -----s-- lm-jv--- lmmjv--- -----sd- lm-jv--- lmmjvsd- lm-jv--- -----sd- lmmjv--- lmmjv--- ------d- PONT-SAINT-ESPRIT INTERMARCHE 14:10 SPIRIPONTAIN 05:55 06:05 06:05 06:15 06:25 06:35 06:35 07:55 14:10 14:20 16:10 18:10 VILLA CLARA 05:58 06:06 06:06 06:18 06:27 06:36 06:36 07:57 14:11 14:11 14:21 16:11 18:11 GENDARMERIE 06:00 06:07 06:07 06:20 06:30 06:37 06:37 08:00 14:12 14:12 16:12 18:12 SAINT-ALEXANDRE CROISEMENT RN86 06:05 06:10 06:10 06:25 06:33 06:40 06:40 08:03 14:15 14:15 16:15 18:15 SAINT-NAZAIRE CITE DU BOSQUET 06:08 06:13 06:13 06:28 06:36 06:43 06:43 08:06 14:18 14:18 16:18 18:18 MAIRIE 06:10 06:14 06:14 06:30 06:37 06:44 06:44 08:07 14:19 14:19 16:19 18:19 -

@Justamond Adeline Photographe

@Justamond Adeline Photographe Bulletin d’information N°60 Décembre 2018 Orsannaises, Orsannais, Comme annoncé lors de mes vœux en Janvier dernier, 2018 a été une année ou de nombreux travaux ont débuté. Tout en maitrisant nos dépenses et en pérennisant nos recettes, dans un contexte contraint, nous continuons nos réalisations afin de rendre plus facile et agréable la vie de tout un chacun. ORSAN poursuit donc sa modernisation pour être une commune toujours plus dynamique et attractive. D’autres chantiers sont à l’étude et permettent, sans rien oublier du passé, de se tourner vers l’avenir. Notamment la réalisation d’un complexe de maison en partage (maison pour les plus de 65 ans). Tous ces projets sont initiés par la commune mais rien ne pourrait se faire sans l’engagement de tous. Je tiens à remercier toutes les équipes d’élus et d’agents qui se mobilisent au quotidien. Ce mélange entre héritage, engagement, modernité et solidarité est un marqueur fort que nous partageons tous sur notre territoire. Je suis fier de vous représenter, pour qu’ensemble nous ayons confiance en l’avenir. Au nom du conseil municipal et des services municipaux, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne et heureuse année 2019. Toute l'équipe municipale aura le plaisir de vous recevoir, à l'occasion de la cérémonie des vœux, le vendredi 11 janvier 2019 à 18h30, à la salle des fêtes. Nous comptons sur votre présence. Bernard DUCROS Maire d’Orsan 2 Bulletin d’information N°60 Décembre 2018 Personnel communal Page 4 Tableau des élus Page 4 Bibliothèque -

Unités De Gestion Du Sanglier 06/11/2014 Ponteils Et Brésis ARDECHE (07) B on Ne Concoules V DROME (26) Au 3232 X Aujac Génolhac

- DEPARTEMENT DU GARD - Malon et Elze DDTM du Gard Unités de gestion du sanglier 06/11/2014 Ponteils et Brésis ARDECHE (07) B on ne Concoules v DROME (26) au 3232 x Aujac Génolhac Sénéchas A ig u è Le Garn z Bordezac Gagnières Barjac e P Laval LOZERE (48) Chambon e y Courry St Roman Chamborigaud r e m a St Julien l e Bessèges La St Brès S de Peyrolas Me St Privat de t Vernarède yr Robiac an C nes Champclos Roches- Issirac h r St Jean de i Montclus s sadoule t St Paulet Ste Cécile St Victor Maruéjols o l Salazac Molières de Caisson Portes 3131 de d d'Andorge 3131 e sur Cèze Pont St Esprit Le Martinet St Ambroix Malcap R R . St o St Jean St ch Tharaux St André de R. S 2828 e d t 2828 Florent Denis g e L de ud Méjannes le Clap a Branoux sur A. e C u Carsan a r Valériscle Les r e St Alexandre les La Grand n n Mages o t Taillades Combe Potelières Cornillon ls Rivières Laval St Julien Goudargues el Pradel h t de C. c e L z St Nazaire a St Mi u St Les Salles Allègre t E Vénéjan m La Roque S ' e Julien d Gervais lo du Gardon Rousson sur Cèze u les Fons z St Etienne e 2222 Rosiers sur Lussan des Sorts Soustelle 2222 St André St Martin Bagnols 2323 Lussan Verfeuil d'Olérargues 2727 de 2323 Navacelles sur Cèze Salindres 2424 Chusclan Valgalgues Sabran St Paul Servas Cendras Bouquet VAUCLUSE (84) la Coste St Marcel St André de Valborgne Les Orsan St Privat des Vieux Plans de Careiret Brouzet les Alès 2525 Codolet F 2525 S t Vallérargues o d S n St Laurent 'A é Alès t Cavillargues Mons a Tresques Mialet ig b r la Vernède 2020 a è Lanuéjols 2020 r -

C21 Official Journal

Official Journal C 21 of the European Union Volume 64 English edition Information and Notices 20 January 2021 Contents II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2021/C 21/01 Non-opposition to a notified concentration (Case M.10030 — Ube Industries/Mitsubishi Materials Corporation/JV) (1) . 1 2021/C 21/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.10021 — Netcompany/Copenhagen Airports/ SMARTER AIRPORTS JV) (1) . 2 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2021/C 21/03 Euro exchange rates — 19 January 2021 . 3 2021/C 21/04 Summary of European Commission Decisions on authorisations for the placing on the market for the use and/or for use of substances listed in Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (OJ C 396, 30.12.2006) (1) . 4 Court of Auditors 2021/C 21/05 Special Report 1/2021 – ‘Resolution planning in the Single Resolution Mechanism’ . 5 EN (1) Text with EEA relevance. V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY European Commission 2021/C 21/06 Prior notification of a concentration (Case M.10096 — Invitalia/ArcelorMittal/AM InvestCo) – Candidate case for simplified procedure (1) . 6 2021/C 21/07 Prior notification of a concentration (Case M.10024 — Blackstone/Winoa) – Candidate case for simplified procedure (1) . 8 OTHER ACTS European Commission 2021/C 21/08 Publication of a communication of approval of a standard amendment to a product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 . -

Suivi Des Retombées De Poussières Autour De La Carrière De Connaux

Suivi des retombées de poussières autour de la carrière de Connaux Rapport annuel 2020 ETU-2021-049 - Edition Juin 2021 www.atmo-occitanie.org [email protected] 09 69 36 89 53 (Numéro CRISTAL – Appel non surtaxé) Suivi des retombées de poussières autour du site de Connaux– BILAN 2020 JUIN 21 CONDITIONS DE DIFFUSION Atmo Occitanie, est une association de type loi 1901 agréée (décret 98-361 du 6 mai 1998) pour assurer la surveillance de la qualité de l’air sur le territoire de la région Occitanie. Atmo Occitanie est adhérent de la Fédération Atmo France. Ses missions s’exercent dans le cadre de la loi sur l’air du 30 décembre 1996. La structure agit dans l’esprit de la charte de l’environnement de 2004 adossée à la constitution de l’État français et de l’article L.220-1 du Code de l’environnement. Elle gère un observatoire environnemental relatif à l’air et à la pollution atmosphérique au sens de l’article L.220-2 du Code de l’Environnement. Atmo Occitanie met à disposition les informations issues de ses différentes études et garantit la transparence de l’information sur le résultat de ses travaux. A ce titre, les rapports d’études sont librement accessibles sur le site : www.atmo-occitanie.org Les données contenues dans ce document restent la propriété intellectuelle d’Atmo Occitanie. Toute utilisation partielle ou totale de données ou d’un document (extrait de texte, graphiques, tableaux, …) doit obligatoirement faire référence à Atmo Occitanie. Les données ne sont pas systématiquement rediffusées lors d’actualisations ultérieures à la date initiale de diffusion. -

Ppri Communaux Du Bassin Versant Rhône-Cèze-Tave

PPRi communaux du bassin versant Rhône-Cèze-Tave Réunion publique du 13 juillet 2021 à Cavillargues 1 www.gard.equipement-agriculture.gouv.frwww.gard.gouv.fr PPRI Rhône-Cèze-Tave Bassin versant considéré 19 communes Fons sur Lussan, Lussan, Vallerargues, La Bruguières, Fontarèches, Saint Laurent la Vernède, la Bastide d’Engras, Cavillargues, Pougnadoresse, Le Pin, Saint-Paul Les Fonts, Saint-Pons-la-Calm, Gaujac, Tresques, Connaux, Laudun l’Ardoise, Orsan, Codolet et Chusclan 2 Réunions publiques organisées au cours de l’été 2021 Deux sessions de réunions : ➔JUILLET 2021 : 2 réunions prévues à Connaux et Cavillargues ➔RENTRÉE 2021 : 3 réunions prévues Réunion du 13 juillet 2021 à CAVILLARGUES : Cavillargues, Fontarèches, La Bastide-d'Engras, La Bruguière, Pougnadoresse, Saint-Laurent-la-Vernède - Connaux - Gaujac - Le Pin Réunion du 12 juillet 2021 à CONNAUX : Connaux, Gaujac, Le Pin, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Pons-la-Calm, Tresques 3 Le risque inondation dans le Gard Le Gard est le département métropolitain le plus exposé au risque inondation, dans une région elle-même à haut risque. ● Plusieurs épisodes meurtriers depuis 1988 : * Nîmes (1988), 11 morts, 610 M€ de dégâts, * Aude (1999), 35 victimes, 535M€ de dégâts, * Gard (2002), 22 morts, 850 M€ de dégâts, * Rhône (2003), 7 morts, 1,5 milliard€ de dégâts … ● 21 % du territoire du Gard est en zone inondable et 35% de la population gardoise vit de manière permanente en zone inondable. ● La prise en compte du risque littoral après la tempête Xynthia, 47 morts en 2010. Zones urbanisées Zones inondables 4 Pourquoi fait-on des PPRi … dans le Gard ? Les lois de 1982, 1995 et 2003 ont renforcé la nécessité d'intégrer la prévention des risques dans l'urbanisme, en créant un outil nouveau, le PER, devenu PPR. -

Schema De Coherence Territoriale Du Gard Rhodanien

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU GARD RHODANIEN DIAGNOSTIC TERRITORIAL SOMMAIRE Préambule ........................................................................................................................................ 3 Le territoire du Gard Rhodanien ............................................................................................................................ 3 1 La démographie du Gard Rhodanien ................................................................................. 5 1.1 Evolution de la population au cours des 40 dernières années ....................................................... 5 1.2 Structure de la population ............................................................................................................................ 9 1.3 Projection tendancielle à l’horizon 2030 ................................................................................................ 11 1.4 AFOM Démographie ...................................................................................................................................... 12 2 Agriculture ................................................................................................................................ 13 2.1 Analyse évolutive de la place occupée par l’agriculture entre 2001 et 2010 .......................... 13 2.2 Les caractéristiques physique, géographique et agronomique du territoire .......................... 19 2.3 Caractéristiques foncières et menaces/contraintes liées à la question urbaine .................... 21 -

FICHE DE PRÉSENTATION ET TARIFS Bagnols-Sur-Cèze

FICHE DE PRÉSENTATION ET TARIFS Bagnols-sur-Cèze SERVICES À LA PERSONNE TARIFS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2021 Votre référent : Martine SCHMITT Horaires d’ouverture : Adresse : 10 Bd Théodore Lacombe Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h 30200 Bagnols-sur-Cèze Astreinte téléphonique en dehors des horaires Tél. : 04 66 50 06 06 d’ouverture : renseignements en agence. email : [email protected] Site web : www.apef.fr Structure Déclarée/Agréée/Autorisée(1) : Plan d’accès : SAP797982865 Organigramme : GÉRANTE Responsable Adjointe Référente Clients Intervenants à domicile ZONE D’INTERVENTION : Bagnols sur Cèze, Carsan, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Connaux, Cornillon, Goudargues, Issirac, L’ardoise, La Roque sur Cèze, Laudun, Lirac, Montclus, Montfaucon, Orsan, Pont St Esprit, Sabran, St Alexandre, St André de Roquepertuis, St André d’Olérargues, St Christol de Rodières, St Etienne des Sorts, St Genies de Comolas, St Gervais, St Julien de Peyrolas, St Laurent de Carnols, St Laurent des Arbres, St Marcel de Careiret, St Michel d’Euzet, St Nazaire, St Paulet de Caisson, St Paul les Fonts, Saint Pons la Calm, St Victor La Coste, Salazac, Tresques, Venejan, LISTE DES PARTENARIATS ET CONVENTIONNEMENTS : Conseil départemental du Gard, (APA/PCH), Carsat (PAP et ARDH) Rsi, Inter mutuelles assistance, Bien Etre Assistance, Axa assistance, April assistance, Domiserve, Europ Assistance, Indépendance Royale (équipement de maintien à domicile), Réseau gérontologique local, caisses de retraites et mutuelles diverses, La Ligue contre le cancer, Unadev. (1) Conseil départemental du Gard : Hôtel de ville, 590 Avenue Alphonse Daudet 30200 Bagnols-sur-Cèze DIRECCTE Nîmes ZAC Esplanade Sud 174, rue Antoine-Blondin CS 33007, 30908 Nîmes Cedex 2 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : • Le client peut bénéficier d’un crédit d’impôts de 50% des sommes engagées, hors paiement en espèces, selon la législation en vigueur. -

63-DS-A046.Pdf

BRGM L. DAMIÁN I 'V; ETUDE GEOLOGIQUE DE GISEMENTS DE SABLES ET DE CALCAIRES DANS LA REGION DE BAGNOLS-sur-CEZE (Gard) MNFIDENTIE¡Parist , le 28 mai 1963 BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES & MINIERES 74r rue de la Fédération PARIS 15° Département "GEOLOGIE" Service Géologie Appliquée aux TRAVAUX PUBLICS ETUDE GEOLOGIQUE DE GISEMENTS DE SABLES ET DE CALCAIRES DANS LA REGION DE BAGNOLS-sur-CEZE (Gard) par L. DAMIANI PARIS, le 28 mai 1963 SOMMAIRE Pagea I - AYANT - PROPOS l II - SITUATION GEOGRAPHIQUE 2 III - SITUATION GEOLOGIQUE 3 IV - ETUDE DU MASSIF DE SABRÁN 5 Tresques - Colline de Thibes 5 - Bouyas 8 — Lestang 8 Bagnols—sur—Cèze - Ancise 9 - Sablière D.6 11 Sabrán - Sablière D.6 12 Moulin de Descatte 13 V - LES CALCAIRES URGONIENS 14 Cavillargues — St-Marcel de Careiret 14 St-Pons de la Calm 15 Connaux 17 Gaujac 0 17 YI - CONCLUSIONS 18 ANNEXES I - Extrait de la feuille d'Uzès au 1/50.000 II - Extrait de la feuille de Pont-St-Esprit au 1/50.000 III - Photographie aérienne au 1/20.000 de la partie E du Massif de Sabrán - 1 - I - AVANT « PROPOS La présente étude fait suite à la recherche géolo- gique préliminaire de sables dans le Nord du Gard (rapport C. CWELIER et L. DAMIANI du 3 avril 1963 - DS.63.A 28) au cours de laquelle différents gisements avaient été étudiés dans les régions d'Uzès et de Bagnols-sur-Cèze, pour le compte de la Société Inter-Contact• Des prélèvements avaient été effectués dans plusieurs de ces gisements de sable et des analyses physico—chimiques ont été réalisées par les soins de cette Société. -

B21 Pt St Esprit - Bagnols - Nimes

B21 PT ST ESPRIT - BAGNOLS - NIMES SCOLAIRE Lu Lu MàD | MàV LàV | Sam LàS LàV | LàS LàV LàS SAISON Sam Lu Lu MàD | MàV LàV | Sam LàS LàV LàS LàV LàS 17 mai au 4 juillet et 1er au 28 septembre 2014 Dim VACANCES | | | LàD | | LàS | LàS LàV | LàS LàV LàS PONT-SAINT-ESPRIT-Spiripontain 5:55 5:55 6:05 6:05 | | | | 6:35 | | 11:10 12:10 | PONT-SAINT-ESPRIT-Villa Clara 5:58 5:58 6:06 6:06 | | | | 6:36 | | 11:11 12:11 | PONT-SAINT-ESPRIT-Gendarmerie 6:00 6:00 6:07 6:07 | | | | 6:37 | | 11:12 12:12 | SAINT-ALEXANDRE-Croisement RN86 6:05 6:05 6:10 6:10 | | | | 6:40 | | 11:15 12:15 | SAINT-NAZAIRE-Cité du Bosquet 6:08 6:08 6:13 6:13 | | | | 6:43 | | 11:18 12:19 | SAINT-NAZAIRE-Mairie 6:10 6:10 6:14 6:14 | | | | 6:44 | | 11:19 12:20 | BAGNOLS-SUR-CÈZE-Jean Jaurès 6:13 6:13 6:17 6:17 6:17 | | | 6:47 8:15 | 11:22 12:23 12:28 BAGNOLS-SUR-CÈZE-Gare 6:15 6:15 6:19 6:19 6:19 | | | 6:49 8:17 | 11:24 12:28 12:33 BAGNOLS-SUR-CÈZE-Centre Commercial 6:20 6:20 6:20 6:20 6:20 | | | 6:51 8:19 | 11:26 12:31 12:36 LAUDUN-L'ARDOISE-Les 4 Chemins 6:27 6:27 6:27 6:27 6:27 | | | 6:58 8:26 | 11:33 12:33 12:45 CONNAUX-Mairie 6:32 6:32 6:32 6:32 6:31 | | | 7:02 8:30 | 11:37 12:38 12:48 GAUJAC-La Cigalière 6:36 6:36 6:36 6:36 6:36 | | | 7:07 8:35 | 11:40 12:41 12:52 POUZILHAC-Route Nationale 6:42 6:42 6:42 6:42 6:42 | | | 7:13 8:41 | | 12:45 12:58 VALLIGUIÈRES-Route Nationale 6:48 6:48 6:48 6:48 6:48 | | | | | | | 12:54 | SAINT-HILAIRE-D'OZILHAN-Village | | | | | | | | | | | | 12:59 | LA CAPELLE-ET-MASMOLÈNE-Croisement | | | | | | | | 7:19 8:47 | | | 13:05 SAINT-HIPPOLYTE-DE-MONTAIGU-Ch.