Dissertation

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Housing Activism Initiatives and Land-Use Conflicts

sustainability Article Housing Activism Initiatives and Land-Use Conflicts: Pathways for Participatory Planning and Urban Sustainable Development in Bucharest City, Romania Mariana Nae, Liliana Dumitrache *, Bogdan Suditu and Elena Matei Faculty of Geography, University of Bucharest, 1.Blv. Nicolae Bălcescu, Bucharest 010041, Romania; [email protected] (M.N.); [email protected] (B.S.); [email protected] (E.M.) * Correspondence: [email protected]; Tel.: +40-21-305-3844 Received: 1 October 2019; Accepted: 4 November 2019; Published: 6 November 2019 Abstract: This paper presents a geographical perspective of the phenomena of housing activism and land-use conflicts per se. It focuses not only on their spatial manifestations, but also on the complexity of the perceived meanings, values, and the power relationships among the involved parties, rooting into activist geographies. The research methodology was based on two complementary methods: frame analysis to observe the emergence, sources of land-use conflicts, and nature of the relationships between the actors involved; and discourse analysis to explore the social interactions and power relations between structures and practices related to housing activism. For a more inclusive perspective on the sources of land-use conflicts and housing activism initiatives in Bucharest, we used a combination and triangulation of various sources and modes of data collection. Compared with other European cities with active civic engagement, this phenomenon is still emerging in Bucharest. Although conflicts are numerous, the civic initiatives are still fragmented and fail to generate a vision and implementable public policy. However, multiple assaults on urban spaces (green areas, historically protected areas) have resulted in more actions and actors (individual or organised) becoming civically engaged. -

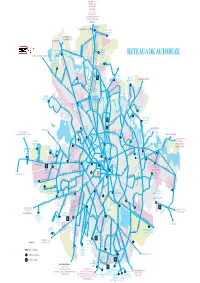

Autobuze.Pdf

OTOPENI 780 783 OSTRATU R441 OTOPENI R442 PERIS R443 PISCU R444 GRUIU R446 R447 MICSUNESTII MARI R447B MOARA VLASIEI R448 SITARU 477 GREENFIELD STRAULESTI 204 304 203 204 Aleea PrivighetorilorJOLIE VILLE BANEASA 301 301 301 GREENFIELD 204 BUFTEA R436 PIATA PRESEI 304 131 Str. Jandarmeriei261 304 STRAULESTI Sos. Gh. Ionescu COMPLEX 261 BANEASA RETEAUA DE AUTOBUZE 204 205 304 Sisesti 205 131 261 335 BUFTEA GRADISTEA SITARU R402 R402 261 205 R402 R436 Bd. OaspetilorStr. Campinita 361 605 112 205 261 COMPLEX 131 261301 Sos. Bucuresti Ploiesti COMERCIAL CARTIER 231 Sos. Chitilei Bd. Bucu Sos. Straulesti R447 R447B R448 R477 COLOSSEUM 203 335 361 605 780 783 Bd.R441 R442 R443 R444HENRI R446 COANDA 231 112 Aerogarii R402 605 231 112 112 CARTIER 112 301 112 restii Noi DAMAROAIA 131 R436 335 231 Sos. Chitilei R402 331 R436 CFR 112 CONSTANTA CARTIER MERII PETCHII R409 112 Str. N. Caramfil R402 Bd. Laminorului AUTOBAZA ANDRONACHE 331 112 135 243 Str. Jiului Bd. NORDULUI112 301 382 Sos. Chitilei 605 Sos. 112Pipera 135 Poligrafiei 231 243 Str. Peris 780 783 331 PIATA Str.Oi 243 382 Sos. Bucuresti Ploiesti 243 382 R447PRESEI R447BR448 R477 112 231 243 243 131 203 205 261 304 135 343 105 203 231 tuz CARTIER 261 304 330 361 605 231R441 361 R442 783 R443 R444 R446 Bd. Marasti GIULESTI-SARBI 162 R441 R442 R443 r a lo c i s Bd. Expozitiei231 330 r o a dronache 162 163 105 780 R444 R446t e R409 243 343 Str. Sportului a r 105 i CLABUCET R447 o v l F 381 R448 A . -

Lista Restocracy - Topul Restaurantelor 24/09/2021

Lista Restocracy - Topul restaurantelor 24/09/2021 1. KANE - Bucatarie romaneasca fina 2. Le Bistrot Francais - Bucatarie frantuzeasca fina, Haute Cuisine 3. MAIZE - Noua bucatarie creativa si fina romaneasca 4. NOUA - Bucatarie romaneasca fina 5. Argentine (Herastrau) - Bucatarie japoneza, steakhouse & sushi 6. The Artist - Bucatarie fina inovativa 7. Fork Ana Tower - Restaurant panoramic fine dining 8. Pata Negra - Bucatarie spaniola 9. Mesogios Seafood - Peste si fructe de mare, bucatarie greceasca 10. KAIAMO - Noua bucatarie romaneasca fina 11. Cherhanaua Ancora - Restaurant pescaresc 12. Poesia - Bucatarie italiana clasica fina 13. Dancing Lobster - Bucatarie portugheza 14. Isoletta - Bucatarie italiana, peste si fructe de mare 15. Noma - Restaurant cu bucătărie internațională 16. Anika - Bucatarie romaneasca fina 17. Samsara - Bucătărie fină vegetariană și vegană 18. Raionul Floreasca - Pescarie si restaurant de peste 19. L'Atelier - Bucatarie frantuzeasca fina 20. Red Angus - Steakhouse & bucatarie americana 21. Casa di David - Bucatarie internationala 22. Four Seasons - Bucatarie libaneza 23. ZenSushi (Dorobanti) - Bucatarie japoneza, sushi 24. Aubergine by Ronen Meri - Fusion multicuisine: mediteranean, egiptean, israelian 25. Locanta Jaristea - Bucatarie romaneasca traditionala si boiereasca 26. Veranda Casa Frumoasa - Bucatarie internationala fina 27. Yoshi Sushi & Teppanyaki - Bucatarie japoneza, sushi & teppanyaki 28. Gramont Cuisine & Wine (Palatul Suter) - Bucatarie eclectica 29. Benihana - Bucatarie japoneza sofisticata 30. JW Steakhouse - Steakhouse, bucatarie americana 31. Fior di Latte - Bucatarie italiana clasica si fina 32. Caju by Joseph Hadad - Braserie, bucatarie internationala 33. Sardin - Specific multicuisine 34. La Vitrine - Bucatarie internationala clasica 35. La Finca by Alioli - Bucătărie spaniolă clasică 36. Godai - Bucatarie fusion asiatica 37. NOR Sky Casual Restaurant - Bucatarie internationala 38. Aria TNB - Rooftop restaurant, specific multicuisine 39. -

Bucharest and Chisinau

Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, November 2012, Vol. 7, No. 4, p. 125 - 136 LAND-USE CONFLICTS AND ENVIRONMENTAL POLICIES IN TWO POST-SOCIALIST URBAN AGGLOMERATIONS: BUCHAREST AND CHIŞINĂU Ioan IANOS1, Igor SIRODOEV1 & Gabriel PASCARIU2 1University of Bucharest, Interdisciplinary Centre for Advanced Researches on Territorial Dynamics (CICADIT), bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, 030018, Bucharest, Romania, [email protected]; 2Univeristy of Architecture and Urbanism "Ion Mincu", Department of Urban and Territorial Planning, Academiei str. 18-20 No, 010014, Bucharest, Romania, [email protected] Abstract: We have researched theoretical framework to study land use conflicts in post-socialist countries that use an ecological approach. Our analysis is based on the latest experience of the two big East-European cities, Bucharest (Romania) and Chişinău (the Republic of Moldova), each of them having more or less similar communist past, but its own path to market economy and democratic society. The authors emphasize strong relationship of conflicting environment with land privatization reforms and environmental policies. They propose a conceptual framework for evolutionary analysis of the land-use conflicts in the post socialist period. The paper introduces the new concept of multi-scale land-use conflicts and provides a theoretical framework for conflict classification depending on the significance of the impact at micro-, medium- and macro-scale. Finally, applicability of this approach is exemplified on the Bucharest and Chişinău cities and their surrounding areas. Keywords: Land-use conflicts, urban and regional planning, Romania, Republic of Moldova 1. INTRODUCTION failed to control the elements of land-use, which is one of the reasons why one cannot speak of real Land-use conflicts inside the big urban governance in the field of land-use (Robbins et al., agglomerations and their suburban areas have a 2009). -

Regulament Spring Activation Tuborg

Regulamentul Oficial al Campaniei Nationale „Tuborg Spring activation 2019” 20 februarie 2019 – 30 aprilie 2019 Art. 1- Organizatorul şi Regulamentul oficial al Campaniei Nationale (1) Campania „Tuborg Spring activation 2019” denumită în continuare "Campania", este organizată şi desfăşurată de către CARLSROM BEVERAGE CO SRL, societate cu răspundere limitată, având sediul social în Bucuresti, Bd. Unirii, nr. 27, bl. 15, sc. 2, et. 1, ap. 24, sector 4, cu sediul secundar în Bd-ul Biruintei nr.89, Oraş Pantelimon, Judeţ Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu nr. J40/20007/1994, cod de identificare fiscală RO6366621, reprezentată legal de dl. YAAKOV DAR, în calitate de Administrator, denumită în continuare “Organizatorul”. (2) Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul oficial”). Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament oficial. (3) Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei, la adresa paginii web www.tuborg.ro. (4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul oficial, completarea şi/sau modificarea urmând a fi adusă la cunostinta publicului prin afisare pe pagina web mentionata la punctul 3 de mai sus. Art. 2- Teritoriul, logistica şi durata de desfăşurare a Campaniei (1) Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, in perioada 20 februarie 2019 – 30 aprilie 2019 (denumita in continuare „Durata Campaniei”). În situaţia în care Organizatorul decide să scurteze/să prelungească Durata Campaniei, acest fapt va fi adus la cunostinta publicului prin modalitatea prevăzuta la art. -

Nitorul Oficial Din a Treia Zi

Anvil CXIIT Nr. 122. 60 LEI EXEMPLARUL Víneri 1 Iunie 1945. " .037./._00,/ft RE(U ATUL ROMANIEI NITORULPARTEA IIa OFICIAL JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE, ANUNTURI MINISTERIALE, PLIDICIARE SI ADMINISTRATIVE (DE INTERES LIMITAT), ANUNTURI COMERCIALE SI PARTICULARE Desbaterile Partea I sau a II-a I LIMA ;ABONAMENTE IN LEI parlament. PUBLICATII IN LEI leserlia 1 an l 6 luni 3 Inni1 lunitsesiune W. O. IN TARA: JURNALELE CONSILIULU1 DE MINISTR1 10.0005.000 2.500 6.000 Acordarea avantaIelor legil pentru incurajarea industriei Particulari 1.200 la industriasi 51 fabricanti 20 000 tAutorltati de Stat, jnde1 comune ur- ldem la meseriaslI usori taranesti 4 000 1- bane. 8 000 4.000 2.000 6.000 Schimbari de numeincetateniri 8.000 Autoritati comunale rurale 4.000 2.000 1.009 6.009 Comnnicate pentru, depunerea juramantului dencetatenire8.000 Antorizarl pentru infiintari de birouri vamale 5 000 lN STRAINATATE 25.000 12.0,00 CITATIILE: una tuna 2.500 0 o Curtilor de Casatie, de Conturi, de Apel 5i tribunalelor...1.500 60 Judecatoriilor 750 ;In exemplar din anul curent lei 50 part. I-a60 part. U-a PUBLICATIILE PENTRU AMENAJAMENTE DE PADURI: anii trecuti 100 100 Mud intre C 10 ita 800 ' ' 10,01 20 1 '00 ' Abonamental la partea Ill-a (Desbaterile parlamentare) pentru sesiunlle 20,01 109 2.500 edinare, prelungite sau extraordinare se socoteste 1.200 lei lunar (minimum 100,01 200 10.000 tuna). 200,01 500 15 000 Abonamentele 51 publicatille, pentru autoritäfi siparticulari se plätesc 595,01-1000 25.000 ,anticipat. Ele vor flinsotite de o aciresa din partea autoritatilor 51 de o - peste 1000 30 000 Terere timbrata din partea particularilor. -

Certificate De Urbanism Eliberate În Anul 2017

JUDEŢUL BRĂILA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI INSTITUŢIA ARHITECT ŞEF CERTIFICATE DE URBANISM 2017 Nr. Termen NR. Numele si prenumele Cadastral si Scopul pentru care s-a de CU nr./data ADRESA solicitantului Adresa imobil Crt. solicitantilor nr. Carte emis CU valabilita funciara te CAZACOV STOICA, CAZACOV 83437 CONSTRUIRE LOCUINTA 1 1/03.01.2017 P.ST. GOANGA, NR. 11 P. ST. GOANGA, NR. 11 - 13 12 ANISOARA 83437 P+M SI IMPREJMUIRE CAZACOV STOICA, CAZACOV 83437 DESFIINTARE LOCUINTA 2 2/03.01.2017 P.ST. GOANGA, NR. 11 P. ST. GOANGA, NR. 11 - 13 12 ANISOARA 83437 C1 SI ANEXA C5 B-DUL DOROBANTILOR, NR. 74224 DESFIINTARE CORP C15 SOS. RM. SARAT, NR. 88, 3 3/03.01.2017 UDREA ALEXANDRU 12 54, BL. A38, SC. 1, ET. 74224 (C3) LOT 6/1/1/4 4, AP. 15 CONSTRUIRE SI COMETEI, NR. 2, BL. 14, 70075 INCHIDERE BALCON - C- COMETEI, NR. 2, BL. 14, SC. 4 4/03.01.2017 ILIE DORINA 12 SC. 3, P, AP. 43 70075 TIE CU CARACTER 3, P, AP. 43 PROVIZORIU SOCEANU VASILICA, 7957 DESFIINTARE LOCUINTA TIMIS, NR. 2, MIRCEA 5 5/03.01.2017 SOCEANU IONAS, TOPCIU TIMIS, NR. 2 C1 SI ANEXA C3 INTRARE MALAERU, NR. 45 - 47 - 49 - 12 ELENA 81023 IN LEGALITATE 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 SOCEANU VASILICA, 7957 CONSTRUIRE LOCUINTA TIMIS, NR. 2, MIRCEA 6 6/03.01.2017 SOCEANU IONAS, TOPCIU TIMIS, NR. 2 CORP C1 SI C25 - MALAERU, NR. 45 - 47 - 49 - 12 ELENA 81023 INTRARE IN LEGALITATE 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 72403 ALIMENTARE CU ENERGIE 7 7/04.01.2017 SIMION ILIE PLEVNA, NR. -

Herăstrău's Main Southern Axis. What

Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol. LXIV, No. 1, 2020 Print ISSN 2285-5653, CD-ROM ISSN 2285-5661, Online ISSN 2286-1580, ISSN-L 2285-5653 HERĂSTRĂU’S MAIN SOUTHERN AXIS. WHAT (EMBLEMATIC) IMAGE TO RESTORE? Ioana TUDORA University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, 59 Marasti Blvd, District 1, Bucharest, Romania Corresponding author email: [email protected] Abstract Herăstrău is the largest public historical park in Bucharest that has developed in several phases during two main periods. All phases have left different imprints on its layout, leading to a hybrid and unclear image, but also on its undeniable values that list it as an historical monument. Lack of clear urban policies and protection of the historical park have led to the alteration of its emblematic images and perspectives during the last 30 years. The most important and iconic image of the park is represented by the central axis of the southern part, leading from Charles de Gaulle square towards the lake. Therefore, this paper will analyse its evolution and transformation in time, in order to find a better response to its present and urgent issue: Herăstrău’s restoration plan. Following a detailed historical landscape study looking at all design phases, this paper will present the main values of the park subjected to legal protection and will bring in a perhaps radical solution for the restoration of the axis and its central perspective. Key words: Herăstrău, central/main axis, historical development, evaluation, restoration. INTRODUCTION - SHORT HISTORY OF would celebrate every 1st of May. It is there HERASTRAU PARK that the melodies of the cuckoo birds, nightingales, turtledoves and larks could be Before being a park, Herăstrău was a marsh heard, alongside the ‘baa’s’ of the lambs and that ran slowly and lazily along the Colentina. -

Bucharest Sector 1 Development Report

Bucharest Romania Sector 1 Development Report September 2006 This report is produced by FRD Center Romania – www.frdcenter.ro - a privately owned market entry consulting firm based in Romania. For the last 6 years, FRD Center has been the Trade Consultant of the Irish governmental agency Enterprise Ireland ( www.enterprise-ireland.com ) in Romania. EI is the Irish state development agency focused on transforming Irish industry by accelerating the development of world-class Irish companies and assisting them achieve strong positions in global markets resulting in increased national and regional prosperity. FRD Center is a honorary founding partner of ADER – Romanian Spanish Business Development Association ( www.romaniaspain.com ) which offers market entry services to Spanish companies interested to enter the Romanian market as exporters, consultants, investors or joint-ventures. Contributors to this report are: - Sector 1 City Hall: www.primariasector1.ro - Real estate companies in Romania - CBRE: www.cbre.ro - Regatta: www.regatta.ro - Metrorex: www.metrorex.ro - Apa Nova: www.apabucur.ro - RATB: www.ratb.ro - Electrica Sud: www.electrica.ro Report produced by FRD Center Romania – www.frdcenter.ro 1 Introduction Geographical and historical location Bucharest is the capital of Romania. According to the 2002 census, Bucharest has a population of 1,921,751 inhabitants in the city proper. There are approximately 2.3 million inhabitants in the greater metropolitan area. Economically, the city is by far the most prosperous in Romania and is one of the main industrial centres and transportation hubs of the region. The city is administratively known as the Municipality of Bucharest (Municipiul Bucureşti), and has the same administrative level as a county, being further subdivided into six sectors.