Film Noir Extrait 1..23

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Hole a Remediative Approach to the Filmmaking of the Coen Brothers

University of Dundee DOCTOR OF PHILOSOPHY Going Down the 'Wabbit' Hole A Remediative Approach to the Filmmaking of the Coen Brothers Barrie, Gregg Award date: 2020 Link to publication General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 24. Sep. 2021 Going Down the ‘Wabbit’ Hole: A Remediative Approach to the Filmmaking of the Coen Brothers Gregg Barrie PhD Film Studies Thesis University of Dundee February 2021 Word Count – 99,996 Words 1 Going Down the ‘Wabbit’ Hole: A Remediative Approach to the Filmmaking of the Coen Brothers Table of Contents Table of Figures ..................................................................................................................................... 2 Declaration ............................................................................................................................................ -

Frankenstein; Or, the Modern Prometheus

KICK Students’ magazine Publisher University of Osijek Faculty of Humanities and Social Sciences Publisher address Lorenza Jägera 9 31000 Osijek Language editing Ljubica Matek Editors Ljubica Matek Juraj Gerovac Vanessa Kupina Zvonimir Prtenjača Tomislav Berbić Proofreading Ljubica Matek Juraj Gerovac Zvonimir Prtenjača Tomislav Berbić Vanessa Kupina Cover design Ena Vladika ISSN 2623-9558 Br. 2, 2019. Printed by Krešendo, Osijek Printing run 100 copies The magazine is published twice a year. The magazine was published with the support of the Faculty of Humanities and Social Sciences Osijek. Contents EDITORIAL ...................................................................................................... V Dr. Ljubica Matek, Assistant Professor Hope as the Main Driving Force of Humanity in the Grimdark Universe of Warhammer 40,000 ................................................. 7 Marcel Moser A New Approach to Religion in the Fantasy Genre .................................13 Juraj Gerovac A Capitalist Future in The Time Machine: A Social Statement and the Representation of the Bourgeois and the Proletariat ................21 Robert Đujić Voldemort or Grindelwald: Who Takes Place as the Number One Villain? ......................................................................................................27 Maligec Nikolina Man is not Truly Two, but Three: Psychoanalytical Approach to Personalities in The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde ..............35 Katarina Stojković Nature vs. Nurture in the Case of the Monster in -

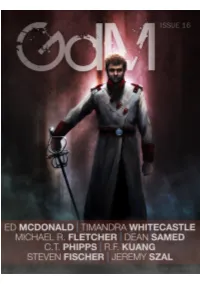

Grimdark Magazine Issue #16 Was Created by Jason Deem Based on Ed Mcdonald’S Story to See a Monster

1 Contents From the Editor Adrian Collins A Hero’s Guide to Fairy Tales Steven Fischer An Interview with Dean Samed Adrian Collins Review: War Cry Author: Brian McClellan Review by malrubius The Bronze Gods Jeremy Szal The Dark Lord and Grimdark C.T. Phipps Review: The Poppy War Author: R.F. Kuang Review by Matthew Cropley On the Dragonroad Timandra Whitecastle An interview with R.F. Kuang Matthew Cropley Crushing Dreams Michael R. Fletcher 2 To See a Monster Ed McDonald 3 Artwork The cover art for Grimdark Magazine issue #16 was created by Jason Deem based on Ed McDonald’s story To See a Monster. Jason Deem is an artist and designer residing in Dallas, Texas. More of his work can be found at: jdillustration.wordpress.com, on Twitter (@jason_deem ) and on Facebook (https://www.facebook.com/JasonDeemIllustration). Language Grimdark Magazine has chosen to maintain the authors’ original language (eg. Australian English, American English, UK English) for each story. Legal Copyright © 2018 by Grimdark Magazine. All rights reserved. All stories, worlds, characters, and non-fiction pieces within are copyright © of their respective authors. The characters and events portrayed in this book are fictitious or fictitious recreations of actual historical persons. Any similarity to real persons, living or dead, is coincidental and unintended by the authors unless otherwise specified. 4 From the Editor ADRIAN COLLINS I feel like I say this every quarter lately, but bloody hell, what a quarter it’s been—non-stop pressure and deadlines from all angles, another bloody delay on Knee-Deep in Grit (a mercifully short one, this time), our new website hitting its straps, and the good fortune to all-but finish reading through our submissions inbox to pick out a few good ones. -

And Marxism in Pre-Blacklist Hollywood

Introduction Contextualizing the tension between the ‘American Dream’ and Marxism in pre-blacklist Hollywood The relationship between labour and capital in Hollywood was never noted for its harmony. Nevertheless, the class conflict within the American film industry usually resulted in workable compromises, albeit within a political framework limited by the prohibitive moral strictures of the Production Code of 1935 and the Motion Pictures Association of America (MPAA). Even the establishment of the House Committee on Un-American Activities (HUAC) in 1938, known as the Dies Committee after its first chairman Martin Dies Jr. (D-TX), did not significantly alter the uneasy co-existence between the Hollywood Left talent and old studio moguls. That is, not before the post-war reincarnation of HUAC, which left no room for political compromise: from 1947, the Committee went after Hollywood in earnest. Sometimes referred to as the Second Red Scare – the first followed the Russian Revolution – the political repression that followed in its wake is more commonly associated with Joseph McCarthy, a junior congressman from Wisconsin, who spearheaded the government attack on any political and cultural manifestation of un-Americanism (more precisely, anti-capitalism). This unconstitutional attack on freedom of expression at the hands of the Congress marked a watershed not only in the relationship between labour and capital in Hollywood, but in the evolution of the dominant political aesthetics of American cinema. Thirty years ago, film 1 historian Richard -

Soft in the Middle Andrews Fm 3Rd.Qxd 7/24/2006 12:20 PM Page Ii Andrews Fm 3Rd.Qxd 7/24/2006 12:20 PM Page Iii

Andrews_fm_3rd.qxd 7/24/2006 12:20 PM Page i Soft in the Middle Andrews_fm_3rd.qxd 7/24/2006 12:20 PM Page ii Andrews_fm_3rd.qxd 7/24/2006 12:20 PM Page iii Soft in the Middle The Contemporary Softcore Feature in Its Contexts DAVID ANDREWS The Ohio State University Press Columbus Andrews_fm_3rd.qxd 7/24/2006 12:20 PM Page iv Copyright © 2006 by The Ohio State University. All rights reserved. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Andrews, David, 1970– Soft in the middle: the contemporary softcore feature in its contexts / David Andrews. p. cm. Includes bibliographic references and index. ISBN 0-8142-1022-8 (cloth: alk. paper)—ISBN 0-8142-9106 (cd-rom) 1. Erotic films— United States—History and criticism. I. Title. PN1995.9.S45A53 2006 791.43’65380973—dc22 2006011785 The third section of chapter 2 appeared in a modified form as an independent essay, “The Distinction ‘In’ Soft Focus,” in Hunger 12 (Fall 2004): 71–77. Chapter 5 appeared in a modified form as an independent article, “Class, Gender, and Genre in Zalman King’s ‘Real High Erotica’: The Conflicting Mandates of Female Fantasy,” in Post Script 25.1 (Fall 2005): 49–73. Chapter 6 is reprinted in a modified form from “Sex Is Dangerous, So Satisfy Your Wife: The Softcore Thriller in Its Contexts,” by David Andrews, in Cinema Journal 45.3 (Spring 2006), pp. 59–89. Copyright © 2006 by the University of Texas Press. All rights reserved. Cover design by Dan O’Dair. Text design and typesetting by Jennifer Shoffey Forsythe. -

Film As an International Art Form Subject Area/Course Number: Drama 70

Course Outline of Record Los Medanos College 2700 East Leland Road Pittsburg CA 94565 Course Title: Film as an International Art Form Subject Area/Course Number: Drama 70 New Course OR Existing Course Author(s): Josephine A. Perry and Nick Garcia Subject Area/Course No.: DRAMA-070 Units: 3 Course Title: Film as an International Art Form Discipline(s): Drama/Theater Arts, Film Studies Pre-Requisite(s): None Co-Requisite(s): None Advisories: Eligibility for English 100 Catalog Description: DRAMA-070 is a critical approach to the study of film that integrates both the technical elements of filmmaking with aesthetic and thematic elements through the exploration of various genres which may include but are not limited to suspense and mystery, science fiction/fantasy, survival and adventure, romance and comedies and/or Westerns. The th class encompasses films from the early 20 century through the present time and may include films from the Americas, Europe, Australia and/or Asia as it explores the cultural and artistic concerns of a variety of cultures as reflected in motion pictures. Related disciplines such as editing, music scoring, screenwriting, acting for the camera are also discussed in relationship to the films being studied. Schedule Description: Film is a universal language that can unite us as human beings and help us to better understand and appreciate our similarities and our differences. Take an enlightening journey through film by studying various genres of film (i.e. suspense, science fiction/ fantasy, survival and adventure, romance and comedies, Westerns and other genres) from th the early 20 century up to the present time. -

The Hollywood Left and Mccarthyism: the Political and Aesthetic Legacy of the Red Scare

The Hollywood Left and McCarthyism: the Political and Aesthetic Legacy of the Red Scare by Mile Klindo, Bachelor of Media (Honors) Supervisor: Dr. Noel King Faculty of Arts, Department of Media, Music, Communication and Cultural Studies Macquarie University, Sydney This thesis is presented for the PhD in Media and Communication. Table of Contents Abstract i Statement of Candidate ii Acknowledgments iii Preamble v Introduction CONTEXTUAISING THE TENSION BETWEEN THE ‘AMERICAN DREAM’ AND MARXISM IN PRE-BLACKLIST HOLLYWOOD 1 Chapter I CONSCIOUS AND ‘UNCONSCIOUS’ MARXISM IN HOLLYWOOD: ABRAHAM POLONSKY AND JOHN GARFIELD AND THEIR CINEMATIC CHALLENGE TO ‘THE AMERICAN WAY’ 27 Chapter II ROBERT ROSSEN AND THE TRANSITIONAL PERIOD IN HOLLYWOOD 99 Chapter III FROM MEYERHOLD TO PINTER: JOSEPH LOSEY’S POLITICAL AND ARTISTIC JOURNEY 167 Chapter IV TWO DIAMETRICALLY OPPOSED RESPONSES TO THE BLACKLIST IN FILMS ABOUT ‘BIG LABOUR’: ON THE WATERFRONT AND SALT OF THE EARTH 231 Chapter V THE ‘UN-AMERICAN’ TAKE ON ‘BIG LABOUR’: SALT OF THE EARTH AND DEMOCRATIC UNIONISM 293 Conclusion NOTES ON PERSPECTIVES AND CONTEXTS: MANY ARE MCCARTHYIST 329 Bibliography 345 Filmography 359 Appendix: Final Ethics Clearance Report 363 Abstract The Hollywood Left and McCarthyism: the Political and Aesthetic Legacy of the Red Scare This thesis assesses the long-term legacy of the anticommunist witch-hunts of the 1940s and 1950s on the political aesthetics of postwar Hollywood, focusing on selected blacklistees who, both individually and as a distinct group of class conscious filmmakers, embodied the new wave of social criticism of American capitalism on film before the HUAC offensive. The main subjects of this research – Polonsky, Rossen, Losey, Kazan, and Biberman – are reexamined as representatives of distinct ideological strands of the ‘proletarianized’ left culture of the first half of 20th century America. -

Post-War America, the Hollywood Left and the Problem with Film Noir

Re-examining the Maladjusted Text: Post-war America, the Hollywood Left and the Problem with Film Noir Robert John Manning PhD Thesis University of East Anglia School of Film, Television and Media Studies October 2015 “This copy of the thesis has been supplied on condition that anyone who consults it is understood to recognise that its copyright rests with the author and that use of any information derived there from must be in accordance with current UK Copyright Law. In addition, any quotation or extract must include full attribution.” Re-examining the Maladjusted Text: Post-war America, the Hollywood Left and the Problem with Film Noir Film noir is a term created after fact and applied back to films from a previous period and studies have often conflated very different films and privileged some facets over others in an endeavour to structure a definition. Some scholars have identified that a relatively small group of films came to be seen by the Hollywood Left as highly significant; and that their discussions of these films were the products of deeper anxieties faced by this group in the immediate post-war period. Subsequent conclusions were made that the Hollywood Left was opposed to this generalised categorisation similar to contemporary understandings of film noir. The thesis examines those films now considered as film noir in their original contexts. Studying the reception of films generally considered to be representative of contemporary understandings of film noir, such as Boomerang (Elia Kazan, 1947) The Big Sleep (Howard Hawks, 1946) and Crossfire (Edward Dmytryk, 1947) shows how they were parts of very different cycles at the time and not seen critically as a homogeneous group. -

Cambridge University Press 978-1-107-13101-9 — a History of American Crime Fiction Edited by Chris Raczkowski Index More Information 353

Cambridge University Press 978-1-107-13101-9 — A History of American Crime Fiction Edited by Chris Raczkowski Index More Information 353 Index abolitionist literature see also slave narratives women writers, 110 , 118 – 21 Address of Abraham Johnstone, A Black Alcott, Louisa May, 110 Man … To the People of Color , 31 Alfau, Felipe, 223 – 4 nativist rhetoric, 64 Alger, Horatio, 103 , 107 slave narratives and, 263 Ames, Levi, 21 – 2 Uncle Tom’s Cabin (Stowe), 58 , 63 antebellum crime fi ction see also city mystery abolitionists see also slavery novels ; urban crime fi ction accusations of slave stealing, 77 immigrants’ living conditions, 66 – 7 American Anti- Slavery Society (AASS), 72 , racial ambivalence of, 63 73 , 77 – 8 , 80 as social critique, 57 anti- slavery sentiments in Romanticism, 62 – 3 anthropometry, 141 incrimination of, 77 – 8 Appel, Benjamin, 184 slave testimonies at alternative Arendt, Hannah, 195 , 196 tribunals, 79 – 81 Auden, W. H. Acker, Kathy, 228 on the detective genre, 158 , 176 African- American detective fi ction see also “ Th e Guilty Vicarage”, 159 , 168 , 341 Himes, Chester New Year Letter , 163 – 5 absurd violence and representations of Auster, Paul, 94 , 229 racism, 269 authority, institutionalized Black Chicago Renaissance, 267 – 8 city mystery novels as challenge to, 51 – 2 black identity and ties with Africa, 265 – 6 individual autonomy vs. social authority in Th e Black Sleuth (Bruce), 265 – 6 gallows genre, 21 – 2 Th e Conjure Man Dies (Fisher), 266 – 7 liberal authority values in hard- boiled fi ction, -

2021 Conference Program

Midwest Popular Culture Association and Midwest American Culture Association Annual Conference Thursday, October 7 – Sunday, October 10, 2021 MPCA/ACA website: http://www.mpcaaca.org #mpca21 Executive Secretary: Malynnda Johnson, Communication, Indiana State University, [email protected] Conference Coordinator: Lori Scharenbroich, Crosslake, MN, [email protected] Webmaster: Matthew Kneller, Communication, Aurora University, [email protected] Program Book Editors: [email protected] Jesse Schlotterbeck, Denison University Kathleen Turner, Ledgerwood, Vice-Chair, Lincoln University Pamela Wicks, Chair, Aurora University 1 PANELS AND PRESENTATIONS THURSDAY, OCTOBER 7 TBD FRIDAY, OCTOBER 8 Friday 9:00 a.m. – 12:15 p.m. Manufacturing Registration/Exhibits Friday 1:00 p.m. – 6:00 p.m. Manufacturing Registration/Exhibits Friday 9:00 a.m. – 10:30 a.m. 1101 Friday, 9:00-10:30 Agriculture Public Relations Contributions to 2021 Corona Vaccine Distribution in Popular Culture/ Beer 1 Advertising and Public Relations/Beer Culture “Covid-19 Vaccinations Enter Popular Culture Through Effective Public Relations Storytelling,” Patrick Karle, Independent Scholar, [email protected] “Effectively Engaging Generation Z,” Mark Beal, Rutgers University, [email protected]. “Beer-Infused Czech Adaptations: Jiří Menzel’s Films and Bohumil Hrabal’s Prose,” Tanya Silverman, Department of Slavic Languages and Literatures, University of Michigan, [email protected] “Community Memory: “Local” Brews and Hyperlocal History,” Josh Sopiarz, -

Black, White, and Blue-Collar Noir: a Study of Changing Depictions of Race Relations in Film Noir

Black, White, and Blue-Collar Noir: A Study of Changing Depictions of Race Relations in Film Noir by Matthew King A thesis submitted to the School of Graduate Studies in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts Department of History Memorial University of Newfoundland October 2015 St. John's Newfoundland and Labrador This thesis examines the changing depictions of race relations between white working-class protagonists and African-American characters in film noir from two periods. In noirs of the 1940s and 1950s there is no evident racial tension, but in neo-noir of the 1970s black/white racial antagonism is common. This thesis contends that the political ideologies of classical noir filmmakers, which included sympathy for both the working class and racial minorities, had much to do with the positive depictions of race relations in classical film noir. The end of the studio system and financial turmoil that followed in the 1950s and 1960s caused many changes in the American movie industry, which led studios, for the first time, to experiment with film content and to hire new filmmakers to make films for a differentiated audience. The racial antagonism in neo- noirs stems from three main sources: an effort by the studios to attract an urban African- American youth audience; realistic and auto-biographic filmmaking; and an effort by white middle-class filmmakers to both reject their own racist tendencies by a process called reaction formation, and also to live out their racist fantasies vicariously through white working-class film characters. ii Acknowledgements I would first and foremost like to thank Dr. -

Bamcinématek Presents Cassavetes, the First Complete New York Directorial Retrospective of the Godfather of American Independent Cinema in Over a Decade, Jul 6—31

BAMcinématek presents Cassavetes, the first complete New York directorial retrospective of the godfather of American independent cinema in over a decade, Jul 6—31 20 films, all in 35mm Series also features highlights from Cassavetes’ acting career “You must be willing to risk everything to really express it all.”—John Cassavetes The Wall Street Journal is the title sponsor for BAM Rose Cinemas and BAMcinématek. Brooklyn, NY/Jun 11, 2013—From Saturday, July 6 through Wednesday, July 31, BAMcinématek presents Cassavetes, a comprehensive retrospective of films directed by and starring the founding father of American independent cinema. The series will showcase all 12 of the films that Cassavetes directed (the first complete retrospective in New York for 15 years), as well as a selection of Cassavetes’ underappreciated work as an actor. Every film in the series will screen on 35mm—an essential component to fully appreciating the glorious, grainy shadows of Cassavetes’ after-midnight soul-searching. Cassavetes opens (fittingly) on Saturday, July 6, with the director’s 1977 backstage melodrama Opening Night featuring Gena Rowlands as a Margo Channing-type actress who refuses to accept her fading star quality until the death of a worshiping young fan pushes her over the edge. With echoes of All About Eve and Renoir’s The Golden Coach, this heartbreaking tragedy is one of the most provocative and enigmatic works of his oeuvre. A breakout star of the “kitchen sink” school of live television, Cassavetes first gained widespread attention for his role in Martin Ritt’s Edge of the City (1957—Jul 8). This pro-labor buddy picture about two dock workers (the other played by Sidney Poitier) depicts a then- daring interracial friendship and a host of gritty New York locations.