Protagonisti Ferrero Giancarlo Subbrero

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Michele Ferrero Michele Ferrero Werd Op 26 April 1925 Geboren In

Michele Ferrero Michele Ferrero werd op 26 april 1925 geboren in Dogliani. Zijn ouders waren Pietro Ferrero en Piera Cillario. Zijn vader, geboren in 1898, had werkervaring opgedaan in Dogliani, Alba en zelfs Turijn, bij een patissier in het centrum, in de Via Berthollet. Zijn carrièrestap naar de grote stad leek een succes te worden, maar door de oorlog zagen Pietro en zijn vrouw Piera zich in 1942 gedwongen om terug te keren naar Alba, waar Pietro besloot om een laboratorium te openen in de Via Rattazzi. Het bedrijF Ferrero werd Formeel opgericht op 14 mei 1946. De volgende tien jaar kende het bedrijF een constante groei dankzij de ondernemersvaardigheden van Michele, die er al als 20-jarige jongeman onder leiding van zijn vader aan de slag ging. Toen Pietro Ferrero op 2 maart 1949 overleed, kreeg Michele samen met zijn oom Giovanni en zijn moeder Piera de leiding in handen. Van zijn vader leerde Michele alles over kunst en creativiteit, zijn oom Giovanni toonde hem het belang van georganiseerd zakendoen, en zijn moeder Piera bracht hem de zin voor bedrijFsstructuur bij. Na het overlijden van zijn vader en oom, stond de nauwelijks 32-jarige Michele plots zelf aan het hooFd van een dynamisch bedrijF in volle groei. Michele Ferrero heeFt altijd blijk gegeven van talent. Hij combineerde avant-garde en passie, innovatie en traditie, en slaagde erin de behoeFten van de consument te voorspellen en erop in te spelen door nieuwe producten te bedenken. Op 2 juni 1971 kreeg hij de eretitel Cavaliere del Lavoro. Michele Ferrero was de architect achter de ontwikkeling van de onderneming met zijn positieve intuïtie voor marketing en de vele nieuwe producten die nog altijd bij miljoenen consumenten overal ter wereld in de smaak vallen. -

Morte 20Ferrero 20Speciale.Pdf

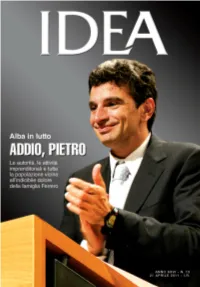

unedì 18 aprile si è interrotta l’avventura terrena di Pietro Fer - UN DOLORE L rero. Aveva 47 anni e si trovava in Sudafrica, dove l’in - dustria dolciaria sta radicando il suo nobile progetto di Im presa SENZA PARI sociale. La morte l’ha colto men - tre, in un momento di pausa mondo. Dopo, molto dopo, viene «reinvestire una parte dei proven - La tragedia lavorativa, si allenava in bici, una tutto il resto, a iniziare dall’indu - ti che derivano da tali attività in delle passioni sportive a cui si stria che non soltanto è generatri - iniziative locali di carattere socia - è accaduta dedicava fin da giovanissimo. ce di un circolo virtuoso econo - le, volte soprattutto a migliorare in Sudafrica, Di fronte a eventi di questa tragi - mico, ma è anche, nei fatti e non la salute e l’educazione dei bimbi uno dei ca portata si rimane senza parole. nelle parole, un esempio presso - e dei ragazzi dell’area». Paesi in cui Ed è impossibile evitare di cadere ché unico di impegno umano. Nel 2004 in Cameroun è stata nella retorica o che quanto si dice Ne fa fede la Fondazione dedicata avviata la prima Impresa sociale la “Ferrero” o si scrive sia considerato tale. ai dipendenti e agli ex dipendenti Ferrero e in seguito un progetto è ha attivato le La differenza la può fare solo, a creata ad Alba, in seguito attivata stato approntato per l’India. Ma sue Imprese livello interiore, la reale parteci - anche presso altri grandi stabili - anche il Sudafrica, dove Pietro sociali pazione intima di ciascuno a un menti all’estero. -

Presentazione Standard Di Powerpoint

• WORKING • CREATING • DONATING Type Società per Azioni (joint-stock company) Industry Food Founded 1946 Founder Pietro Ferrero Headquarters Alba, Piedmont, Italy Key people Giovanni Ferrero, Acting Chairman, CEO Products Confectionery Revenue Increase €7.7 billion Operating income €856 million Number of employees 22,298 Website www.ferrero.it • Italian manufacturer of chocolate and other confectionery products and it is the biggest chocolate producer in the world, • founded by confectioner Pietro Ferrero in 1946 in Alba, Piedmont, Italy • private company owned by the Ferrero family and described as "one of the world's most secretive firms“ • The Ferrero Group worldwide – now headed by CEO Giovanni Ferrero – includes 38 trading companies, 18 factories and approximately 21,500 employees. • Ferrero International SA's headquarters is in Luxembourg. • Its German factory is the largest of all and Pasquale Giorgio is its current CEO. • The Piera Ferrero Foundation promotes activities in the areas of art, science, history and literature by organizing conventions, conferences, seminars and exhibitions. • It also offers health and social assistance to ex- employees of the group for at least 25 years Working Creating Donating • The three verbs identify the dimensions of the human person fully included in social life: • the person working with dignity, talent and responsibility • aims at building – creating new situations addressed to the general welfare of the community. • This responsible participation in community life is realized through the gift, of one’s skills, experience, time and projects. • The Ferrero Foundation wants to enhance the retired person to recognize its heritage of values, experiences, wisdom and humanity as a common good and a significant capital to invest on; • awards scholarships and research; provides funding to organizations or persons, in order to help improve the quality of human life, also with reference to the world of childhood. -

NUTELLA® and the Use of Palm Oil: a Case Study

Journal of Business Cases and Applications Volume 22 NUTELLA® and the use of palm oil: A case study Raymond J Elson Valdosta State University Zulal Denaux Valdosta State University ABSTRACT Ferrrero SpA faced a business and ethical dilemma when its flagship product Nutella®, was linked to potential health issues. Specifically, the European Food Safety Authority or EFSA warned that contaminants in palm oil, Nutella®’s main ingredient, could cause cancer if processed at high temperatures. While some food manufacturers and supermarket chains elected to eliminate palm oil from products, Ferrero SpA selected a different course of action. The case discusses the steps taken by the company to assure consumers that the product was safe for human consumption. The case highlights the challenges faced by multinational organizations that produces and sells a single brand across multiple countries and cultures. Students are asked to evaluate the company’s action plan from an ethical and risk perspective. The case also serves as an experiential learning opportunity since students will be utilizing the Committee on Sponsoring Organizations (COSO) Enterprise Risk Management (ERM) Framework to formulate responses. Keywords: palm oil, risk response, ethics, COSO, ERM Copyright statement: Authors retain the copyright to the manuscripts published in AABRI journals. Please see the AABRI Copyright Policy at http://www.aabri.com/copyright.html NUTELLA, Page 1 INTRODUCTION The European Food Safety Authority (EFSA) created turmoil in May 2016 when it issued a warning that contaminants in palm oil raises potential health issues. The main concern was over glycidyl fatty esters (or GE) which forms during food processing or when palm oil is processed at very high temperature (over 393 degrees Fahrenheit or 200 degrees Celsius). -

De Wereld Van Smeerbaar En Verkocht Het Onder De Naam Supercrema

GIGI PADOVANI GIGI PADOVANI Dit boek vertelt het ongelofelijke verhaal van Nutella, het meest favoriete broodbeleg ter wereld. Vlak na de oorlog, toen chocola schaars was, besloot bakker Pietro Ferrero uit het Italiaanse Piëmont een product te maken van hazelnoten. In 1949 maakte hij het De wereld van smeerbaar en verkocht het onder de naam Supercrema. Pietro’s zoon Michele Ferrero maakte er een com- mercieel succes van door het in 1964 tot Nutella om te dopen en het onder die naam in potten wereldwijd te gaan verkopen. Nutella groeide uit tot een van de bekendste merken ter wereld. Naast de geschiedenis belicht Gigi Padovani in dit boek ook het succes van het familiebedrijf door een doelbewuste strategie van innoveren, internationali- seren en het koesteren van klantenrelaties. De wereld van Hoe een beleg de wereld veroverde NUR 680, 780 WWW.KOSMOSUITGEVERS.NL Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen Padovani-De wereld van [email protected] 1 13-10-15 21:24 Gigi Padovani De wereld van Nutella Hoe een beleg de wereld veroverde Vertaald uit het Engels door Jeannet Dekker en Henk Hardeman Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen Nutella_bw04.indd 3 15-10-15 13:40 Deel 1 Nutella als cultproduct Nutella_bw04.indd 9 15-10-15 13:40 1 Het is allemaal de schuld van Napoleon et is omschreven als een uitdrukking van de ziel, een verzen- Hgende hartstocht en het symbool van een generatie. Het is al tientallen jaren lang een vaste gast in keukens over de hele wereld en wordt door talloze liefhebbers aanbeden. Mede dankzij de inter- nationaal klinkende naam zijn honderden miljoenen gezinnen ervoor gevallen en is het uitgegroeid tot meer dan zomaar een merk: dit is een merk waarvan mensen echt houden. -

Il Caso Ferrero: Un’Azienda Glocal E Sostenibile 1

Casi aziendali Il caso Ferrero: un’azienda glocal e sostenibile 1 Il caso Ferrero: un’azienda glocal e sostenibile errero, multinazionale italiana specializzata imprenditoriale, iniziando a produrre e commer- Fin prodotti dolciari (prodotti al cioccolato, cializzare i prodotti Ferrero anche all’estero. Nel da forno, caramelle e bevande), è stata fondata da 1956 fu inaugurato lo stabilimento di produzione Pietro Ferrero nel 1946 ad Alba (Cuneo). Da allora in Germania e un secondo, poco dopo, in Francia. l’azienda si è evoluta nel tempo, attraverso l’espan- Fu il preludio di una rapida espansione di Ferre- sione mondiale. I cardini che ne contraddistinguo- ro in Europa, con l’apertura di uffici commerciali no la storia e la crescita sono: la continuità nella e unità produttive in Belgio, Paesi Bassi, Austria, proprietà familiare, la conquista di nuovi mercati, Svizzera, Svezia, Regno Unito, Irlanda e Spagna. Nei l’alta qualità e la costante innovazione dei prodotti. decenni successivi Ferrero diventa globale, espan- Nel 1949 un triste avvenimento colpisce la na- dendosi con nuove aziende e siti produttivi anche scente Azienda: a 51 anni muore Pietro Ferrero, il in Nord e Sud America, Sud-Est Asiatico, Europa fondatore dell’Azienda, e il testimone passa al fratel- Orientale, Africa, Australia, e più recentemente in lo Giovanni, alla moglie Piera e al figlio Michele, che Turchia, Messico e Cina. Oggi il Gruppo Ferrero negli anni successivi porta alla massima espansione è presente con più di 34mila persone in 53 Pae- la Ferrero attraverso l’ideazione di prodotti che ven- si, con 22 stabilimenti di produzione e 9 aziende gono apprezzati in tutti i cinque continenti. -

Michele Ferrero, L'inventore Della Nutella E

Lo Specchio CLUB DI CONVERSAZIONE ITALIANA DI TOURNAI La storia di nutella nasce con Michele Ferrero, che decise di migliorare un prodotto che già la Ferrero vendeva fin dal 1951 in tutta Italia - la Supercrema – cambiandone composizione, nome e veste grafica. Marzo 2015 – N° 205 - 1 - Michele Ferrero, Fu proprio lui a inventare i più famosi prodotti della Ferrero: da Mon Chéri (1956) a Kinder Cioccolato (1968), da Nutella (1964) a Tic Tac l'inventore della nutella e dei (1969), da Kinder Sorpresa (1974) a Ferrero Rocher (1982). Ferrero era considerato l'italiano più ricco in assoluto: secondo la L'imprenditore albese, Michele Ferrero, è deceduto a Montecarlo lo classifica 2014 del Billionaire Index di Bloomberg, il suo patrimonio scorso 14 febbraio, aveva 89 anni ed era malato da tempo. Il ammontava a 23,4 miliardi di dollari (20,5 miliardi di euro). La presidente Mattarella: "Se ne va uno dei più grandi protagonisti graduatoria metteva l'inventore della Nutella nella trentesima posizione dell'industria italiana ". Il premier Renzi: "Portò a testa alta nel mondo della graduatoria mondiale. la creatività del nostro Paese ". La camera ardente sarà allestita ad La morte dell'industriale cuneese ha scatenato una pioggia di messaggi Alba. Il sindaco Marello: "Lutto cittadino, la città si stringe attorno di cordoglio. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha alla famiglia " inviato alla famiglia un telegramma: "Ho appreso con commozione la di Stefano Parola - 14 febbraio 2015 notizia della scomparsa di Michele Ferrero, imprenditore di razza, " Mister Nutella " non c'è più. Michele Ferrero 89 anni, proprietario conosciuto e apprezzato in Italia e dell'omonimo gruppo dolciario, è morto il 14 febbraio a Montecarlo, all'estero. -

Sharing Values to Create Value About This Corporate Social Responsibility Report

Corporate SoCial reSponSibility r eport 2008/2009 Sharing ValueS to Create Value About this Corporate Social Responsibility Report t his report aims to illustrate the strategy of social responsibility and sustainability of the Ferrero group and its related initiatives developed worldwide between 1 September 2008 and 31 august 2009. other reports will follow annually. Starting from the objectives achieved and in view of those set for 2013/15, the issues dealt with in this first report were selected according to their level of importance for the group, taking into account the opinions of the stakeholders with whom the fundamental principles of the report were shared. the report was edited by the CSr Coordination office of the Ferrerog roup (e-mail: [email protected], address: Chaus- sée de la hulpe 187, 1170 brussels), in conformity with the “Sustainability reporting guidelines” (g3) established in 2006 by the global reporting initiative (gri), supplemented with some parameters of the Food processing Sector Supplement (draft dated 8.24.2009). gri application level (gri/g3) of this report is C+. Within the next two years, we aim to obtain a gri application level of b+. independent auditing of this report was carried out by Deloitte, with particular attention to the company principles diffusion plan and the connected code of ethics (see chapter 1 and see pp. 98). this report is also available on the internet at: www.ferrero.com. 2 it all began 65 years ago in the little town of alba in piedmont. there, the values and traditions of the Ferrero Group were formed; values that are still today at the very heart of a confectionery group which is one of the largest in the world, with a turnover of more than 6 billion euros and over 20,000 employees. -

Ferrero International1

DGI-293-E FIT, NOT FAT: FERRERO INTERNATIONAL1 At the beginning of October 2015, in a room full of journalists, the Vice President of Ferrero International and President of Ferrero Italia –Ambassador Francesco Paolo Fulci– presented the Corporate Social Responsibility Report of the Ferrero Group: "Sharing values to create value." The act took place in the universal exhibition Milan Expo 215 whose motto, "Feeding the planet, energy for life," emphasized the suitability of this setting. Sitting in the first row was Mrs. Maria Franca, widow of the recently deceased Michele Ferrero, founder of this family business that had begun as a pastry shop in Alba (Italy) after World War II. Today, the corporation comprises 74 companies, 34,000 employees, 22 manufacturing plants around the world, 9 agricultural companies, and an extensive range of confectionery products. The presentation of the Corporate Social Responsibility (CSR) report is a special event for Ferrero, which traditionally attracts not only the press but also the political, academic, and scientific world –and even the sports’– where the group accounts for one of the keys of its business strategy. The report is translated into several languages and is presented in similar acts in different countries. Many are the efforts and resources the company pours into the fields of research, health, the environment, quality, the promotion of a healthy lifestyle, etc. but these efforts are not always recognized. Three months before the presentation, French Minister of the Environment Ségolène Royal had publicly called on a newscast "to stop consuming Nutella2" because one of its ingredients, palm oil, was causing health problems and the deforestation of Southeast Asia. -

Ferrero Introduced Nutella on the Market in 1963

In this study about Ferrero and the product Nutella, we will talk about the brand, the history and the origins. I )Ferrero’s developpement A) The origins of Ferrero The adventure “Ferrero” begins in Italy, in 1946, after the Second World War. Pietro Ferrero, a confectioner and chocolate marker in Alba, revolutionizes the breakfast and snacks for millions of children by selling the recipe: "Giandujot," a preparation with hazelnut, milk and a hint of cocoa, which quickly becomes a success. The use of nuts in this recipe chocolate is linked to economic circumstances of the postwar period. Indeed, at that time, the cocoa beans are rare and expensive. In 1949, Pietro Ferrero improves his recipe until a creamy paste and he launches his new preparation under the name “Supercrema”. His son, Michel Ferrero decides to withdraw sales of chocolate spread in 1963 in order to replace it with an equivalent product, “la Tartinoise” marketed in Europe. The new name is linked to a constraint imposed by Italian law prohibiting the use of the prefix “Super” in brands. Finally "the Tartinoise" was renamed "Nutella" in 1964. B) Ferrero in France In the mid 50's, Michele Ferrero believes that they must look beyond borders to ensure the soundness and safety of society. He seeks European expansion. The arrival of Ferrero in France is in the late 1950s. In December 1959, the Chocolate Dulce SA controlled by Ferrero bought a former textile factory in Villers-Norman Ecalles. Soon, this small industrial unit is transformed and modernized in order to implement the necessary machinery for the production of chocolates. -

Sharing Values to Create Value

SHARING VALUES TO CREATE VALUE FERRERO GROUP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SUMMARY 2017 About this Report IFC ABOUT THIS REPORT This summary report explains the Ferrero Group’s Letter from our Executive Chairman 1 corporate responsibility strategy and our global At a Glance 3 activities during Fiscal Year (FY) 2016/2017 (from Ferrero’s Social Responsibility 6 September 1st, 2016 to August 31st, 2017). The Materiality Analysis 8 issues discussed in this summary match those covered in our full report, which were selected via a materiality Stakeholder Mapping 9 process, based on their level of importance to our Our Sustainability Goals 10 Group and our stakeholders. This summary report was drafted by Corporate Communications and Sustainability office OUR CONSUMERS (email: [email protected]). Nutrition 14 The full report on which this summary is based was Innovation 14 the subject of a limited assurance engagement by Quality 16 PricewaterhouseCoopers. Responsible Communications 17 This summary report is also accessible online at Kinder Surprise Company 17 www.ferrerocsr.com, where our current and previous eight full CSR reports are also available. We will continue to publish reports on an annual basis. OUR PEOPLE AND OUR COMMUNITY Ferrero People 20 The Ferrero Foundation 21 The Michele Ferrero Entrepreneurial Project 22 Kinder + Sport 23 OUR VALUE CHAIN Create 26 Choose 27 Make 32 Store and Deliver 34 You 34 Previous reports are available online at: www.ferrerocsr.com II FERRERO GROUP | CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SUMMARY 2017 LETTER FROM OUR EXECUTIVE CHAIRMAN Our passion for creating the highest quality products defines our everyday activities all the way back to sourcing the very best raw materials. -

Michele Ferrero Michele Ferrero, Fils De Pietro Ferrero Et Piera Cillario

Michele Ferrero Michele Ferrero, fils de Pietro Ferrero et Piera Cillario, est né à Dogliani le 26 avril 1925. Son père, né en 1898, a plusieurs expériences professionnelles à Dogliani, à Alba et même à Turin, chez un confiseur de la Via Berthollet dans le centre-ville. Son arrivée dans la grande ville semble lui réussir, mais en 1942, la guerre force Pietro à revenir à Alba avec son épouse Piera, où il décide d’ouvrir un laboratoire dans la Via Rattazzi. Au cours des dix années suivant la création officielle de l’entreprise Ferrero, le 14 mai 1946, celle-ci connaît une croissance constante et rapide, grâce aux compétences entrepreneuriales de Michele qui, âgé d’à peine 20 ans, commence à travailler sous la direction de son père. Au décès de ce dernier le 2 mars 1949, la direction de l’entreprise revient à Michele, à son oncle Giovanni et à sa mère Piera. Michele tient l’art et la créativité de son père Pietro, le souci de l’organisation commerciale de son oncle Giovanni, et le sens de la structure d’entreprise de sa mère Piera. Après la mort de son père et de son oncle il se retrouve à la tête de l’entreprise, en pleine phase de croissance. Il est alors âgé de 32 ans. Michele Ferrero était un homme de grand talent qui alliait avant-garde et passion, innovation et tradition, parvenant à anticiper les besoins des consommateurs et à créer de nouvelles catégories de produits. Le 2 juin 1971, il est nommé Cavaliere del Lavoro (chevalier de l’Ordre du Mérite du travail).