L'implantation Territoriale Et Administrative Des Mosellans

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Le Pays-Haut Thionvillois En Étoile De Havange À Havange

Le Pays-Haut Thionvillois en étoile de Havange à Havange Le Pays-Haut Thionvillois en étoile www.luxvelo.lu Havange, Angevillers, Rochonvillers,Tressange,Bure,Fontoy,Lommerange, Havange ! 38 km Le Pays-Haut Thionvillois en étoile de Havange à Havange 38km Informations générales Départ : Havange (49,22561- 6,21085) Mon avis de Arrivée : Havange (49,22561- cyclotouriste 6,21085) Distance :2 6 km Difficulté :voir trace gpx un parcours intéressant Sécurité : attention sur la route reliant les communes Fléchage : très bien du Pays-Haut Thionvillois grâce à la Villes et villages traversés: Communauté d’agglomération Havange (km 0)), Angevillers « Portes de France » (km 3,0), Rochonvillers (km 7,5), Havange (km 12,0), Tressange (km 13,5), Bure (km Télécharger 15,0), Havange (km 19,0), la trace gpx Gondrange (km 20,5), Fontoy (km 24,0), Lommerange (km 28,5), Fontoy (km 33,0), Havange (km 38,0) Télécharger la carte www.luxvelo.lu Page !X!2 ! Le Pays-Haut Thionvillois en étoile de Havange à Havange 38km Républicain Lorrain 19/04/2019 www.luxvelo.lu Page !X!3 ! Le Pays-Haut Thionvillois en étoile Havange (km 0) de Havange à Havange 38km En savoir plus www.luxvelo.lu Page !X!4 ! Le Pays-Haut Thionvillois en étoile de Havange à Angevillers de Havange à Havange 38km www.luxvelo.lu Page !X!5 ! Le Pays-Haut Thionvillois en étoile Angevillers (km 3,0) de Havange à Havange 38km En savoir plus l’ancienne église paroissiale Saint-Michel, datant du XVIIIème siècle étant jugée trop petite, une nouvelle église est construite. -

Algrange, Nilvange Et Ranguevaux (57) Pelouses Calcaires Du Val De

du Vert après le Fer La mer à l’origine du fer et du calcaire La genèse du paysage du Val de Fensch Front de côte Zone creusée Les côtes de Moselle constituent la bordure Est du Bassin* Parisien. par les cours d’eau L’histoire du Bassin Parisien démarre à l’ère secondaire et s’étale sur - 100Ma L’affaissement du Bassin Parisien La formation des Alpes et le poids des sédiments favorisent l’encaissement du plus de 250 millions d’années, rythmée par l’évolution des climats, des Calcaires Front de côte centre du Bassin Parisien et l’élévation du relief de côte. La mer continue à mouvements de la croûte terrestre et de la mer. Ouest déposer des Minettecouches. Les rivières s’installent en Lorraine. Revers Zone creusée de plateau Marne - 250Ma par les cours d’eau Une couche de grès du Buntsandstein MinesLa à sculpture flanc de coteau du relief Buntsandstein La terre est formée d’un unique continent, la Pangée qui Durant les périodes glaciaires, la rudesse du climat érode les couches sédimentaires affleurantes. Les cours d’eau puissants comme la Moselle, l’Orne Calcaires baigne dans un océan, la Panthalassa. Le climat est aride Plateau assimilable à celui d’Algrange / Nilvange. (Ère secondaire) (Ère et la Fensch creusent le calcaire et sculptent des vallées formant un relief de Est Muschelkalk et peu Minettepropice à la vie. Les mouvements terrestres sont Ouest puissants. La mer germanique atteint la Lorraine. La côte. Ce relief caractéristique est appelé « cuesta ». La minette affleure à flanc Revers de coteau. -

Plaquette Ppi-Cattenom-Pap

LES BONS RÉFLEXES EN CAS D’ACCIDENT À LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE CATTENOM VOUS ÊTES CONCERNÉS DOCUMENT À CONSERVER Vous habitez dans une commune appartenant au Plan particulier d’intervention (PPI) de la centrale nucléaire de Cattenom. La centrale nucléaire de Cattenom est située sur la commune homonyme, en Lorraine. Elle emploie plus de 2 000 salariés EDF et entreprises extérieures. La centrale est composée de quatre unités de production d'électricité, d’une puissance de 1 300 MWe chacune. Cette plaquette vous informe de la conduite à tenir à la demande des pouvoirs publics, en cas d’accident nucléaire. Si tout est mis en œuvre pour éviter un accident, les pouvoirs publics doivent néanmoins anticiper une telle éventualité. Pour bien réagir en cas d’accident, il faut se préparer. Soyez acteur de votre protection. QU’EST-CE QU’UN ACCIDENT NUCLÉAIRE ? Un accident nucléaire est un événement pouvant conduire à un rejet d’éléments radioactifs anormal dans l’environnement. En l’absence d’action de protection, les rejets radioactifs entraînent deux conséquences sur l’Homme : > l’irradiation : c’est une exposition de l’organisme à des rayonnements issus d’une source radioactive, > la contamination : elle est externe quand une substance radioactive se dépose sur la peau. La contamination interne désigne la pénétration d’une source radioactive à l’intérieur du corps humain. Les voies d’entrée sont essentiellement respiratoires et digestives voire cutanées (par des plaies). Afin d’éviter ces risques, les personnes doivent connaître quelques réflexes simples tels que la mise à l’abri, l’ingestion de comprimés d’iode et l’évacuation sur instruction des pouvoirs publics, qui vous sont présentés dans cette plaquette. -

2015-02-05-Bulletin 2015.Pub

Bulletin Angevillers Municipal 2015 Sommaire 2015 1. Sommaire 1 2. Mot du Maire 2 3. Budget Finances 3-4 4. Travaux 5-6 5. Vie Communale et associa!ve 7-12 6. Vie Scolaire & Périscolaire 13-15 7. Les Ecoles 16-18 8. C.C.A.S 19-20 9. Communauté d’Aggloméra!on Portes de France THIONVILLE 21 10. Le mot des associa!ons 22-28 11. Etat Civil 29-30 12. Page d’Histoire 31 13. Publicité 32-33 14. Calendrier des manifesta!ons 34 Bulle!n réalisé par : La Commission de Communica!on Présidente : Marcelle BRIER Responsable : Claudine SCHILTZ Membres : Kathy BACK, Christophe BAREL, Andrée DI BARTOLOMEO, Joséphine DUPRAT, Chris!ne JARNIAC, Sébas!en RESPAUT, Gilbert TANI , Sandrine VERDIN-POL Concep!on : Sandrine PAQUET/ Sébas!en RESPAUT Impression : Imprimerie L'HUILLIER à FLORANGE 1 Le mot du maire 2015 Chers Angevillois, C'est un plaisir de vous retrouver à l'occasion de la parution de notre bulletin municipal. L’année 2015 débute dans la tristesse, endeuillée par les attentats terroristes odieux commis à Paris, suscitant l’indignation dans le monde entier. Pour le respect de nos valeurs fondamentales et en hommage aux 17 victimes, nous sommes tous Charlie! Angevillers est Charlie! Une nouvelle équipe municipale prend ses marques depuis mars dernier. Vous m'avez renouvelé votre confiance et j'en suis très honorée. Les femmes et les hommes qui composent votre nouveau conseil municipal sont pleinement engagés à votre service et ont à c œur de travailler dans l’intérêt général. Le contexte budgétaire contraint nous impose une gestion rigoureuse et nous oblige à penser l'action publique autrement ; il faudra faire aussi bien avec moins de moyens. -

Tour De Moselle 2010

Samedi 21 Septembre 2019 matin C.A.PORTES DE FRANCE: Lommerange - Manom - 84,3 Km Km Km à PC/ Horaire km/h N° Routes Villes parcourus parcourir GPM 40 43 -0.7 LOMMERANGE: Départ fictif rue Foch 9h00 9h00 0.0 84.3 D58 LOMMERANGE: Départ devant la Piste de Karting 9h01 9h01 FONTOY, rue du Docteur Ringeisen, à drolte rue de Verdun, à gauche rue de 1.7 82.6 D58/D952 Longwy 9h03 9h03 3.8 80.5 D952 Sortie de ville GM1 9h03 9h03 6.2 78.1 D952 HAVANGE, route Nationale, RP 2ème sortie 9h10 9h09 8.0 76.3 D952/D59 LUDELANGE, route Nationale, RP 1ère sortie 9h13 9h12 8.3 76.0 D59 TRESSANGE, rue de la Liberté, RP 2ème sortie 9h13 9h12 10.5 73.7 D59 BURE, rue Claude Kogan 9h17 9h15 NONDKEIL, rue des Ecoles, RP à droite 1ère sortie rue de Rochonvillers 12.3 72.0 D59/D59B 9h19 9h18 13.8 70.5 D59B NONDKEIL Hors Agglo, Après petite bâtisse GM1 9h21 9h20 14.2 70.1 D59B ROCHONVILLERS, rue Principale 9h22 9h21 D59B/D58 ANGEVILLERS, rue de Rochonvillers, à gauche rue de Havange, rue de Thionville, PC 9h27 9h25 17.2 67.1 /D14 RP 2ème sortie , à gauche vers Thionville 17,8 9h27 9h26 19.4 64.9 D14 THIONVILLE SAINT MICHEL , Descente Dangereuse 8% 9h31 9h29 THIONVILLE la Bellevue , à droite vers Algrange, à droite rte de Bellevue, vers 20.8 63.5 D14/D57 9h32 9h30 Hettange 24.4 59.9 D57/C THIONVILLE Hors Agglon rte de Bellevue, à droite Chemin des Pèlerins 9h37 9h35 26.1 58.2 C/D14A THIONVILLE Hors Agglo, Chemin des Pèlerins, à droite Elange 9h40 9h37 ELANGE, route de la Croix Hépich, RP 2ème sortie route d'Elange, RP 3ème 28.7 55.6 D14A 9h44 9h41 sortie Veymerange -

Portes De France-Thionville

A:E6IG>BD>C: des six communes du plateau GD8=DCK>AA:GH IG:HH6C<: =6K6C<: 6C<:K>AA:GH ;DCIDN ADBB:G6C<: :MEDH>I>DCGw6A>Hw:E6G A68DBBJC6JIw9É6<<ADBwG6I>DCEDGI:H9:;G6C8:"I=>DCK>AA: 6K:8A:8DC8DJGH;>C6C8>:G 9J8DCH:>AGw<>DC6A9:ADGG6>C: H:GK>8:Gw<>DC6A9:AÉ>CK:CI6>G: A6A><C: B6<>CDI! A:<GDH"DJKG6<:9:GD8=DCK>AA:GH Situé sur le ban d’Angevillers, il est construit dès décembre 1929. >aZhiXdch^YgXdbbZeg^dg^iV^gZVkZXaZ=VX`ZcWZg\Zi=dX]lVaY!bV^h\VaZbZciZmeg^bZciVa# AZ[dgi!degVi^dccZaZc&.('!d[[gZjckZciV^aYZi^gYÉDiiVc\Z|=ZiiVc\Z"<gVcYZ# 6C<:KAA:GH!<gdhDjkgV\ZYZGdX]dck^aaaZgh!ZcigZYZhbjc^i^dchVkZXbjgVci^"hdj[[aZ 8Z<gdh"djkgV\ZYÉVgi^aaZg^Z ZhiXdbedhYZ ËC:J;7AD8H9É6GI>AA:G>:! Ë9:JM7AD8H9É:CIGw: =DBB:H:IBJC>I>DCH! ËJC:JH>C: ¿BDI:JGH9>:H:A! ËA6»86H:GC:B6<>CDI¼# EZcYVciaÉDXXjeVi^dc!jcZ\VaZg^ZZhieZgXZ ZcigZaVghZgkZYZbjc^i^dchB&ZiaVXVhZgcZ edjgigVch[dgbZgaZhhdjiZggV^chZcWjgZVjm# :c&.)*!aÉ6gbZVbg^XV^cZegdXYZ |YZhZhhV^hYZX]Vg\ZXgZjhZhjgaZhXadX]Zh ZiidjgZaaZh#:cXdgZji^a^hXdbbZEdhiZ YZ8dbbVcYZbZcieVgaÉDI6C!jcbjgVci^"hdj[[aZ ZhiXdchigj^iYZkVciaÉZcigZYZhbjc^i^dch!YVch aZhVccZh&.-%#9hVgbZi[ZgbYZej^h&..*!^agZhiZ egdeg^iYZaÉ6gbZ#DcbjgbjgZZcXdgZfjÉ6Yda[=^iaZg hZgV^ikZcjaZk^h^iZgVkVciYZ[^mZghdcX]d^mYZF<# 6C<:K>AA:GH!ZcigZYZaVXVhZgcZBV\^cdi 6C<:K>AA:GH! <gdhDjkgV\ZYZGdX]dck^aaaZgh! jcZ[ZcigZbV\^fjZ A:E6IG>BD>C: G:A><>:JM Le paysage du territoire du Plateau est marqué par les édifices cultuels liés au culte catholique : X]VeZaaZhYZYkdi^dcHV^ciZ6edaa^cZ|AdbbZgVc\Z!X]VeZaaZYZeaZg^cV\Z|7jgZ!Y^XjaZK^Zg\Z YZE^i^YZAjYZaVc\Z|IgZhhVc\Z!\a^hZheVgd^hh^VaZh!Xgd^mbdcjbZciVaZhdjYZX]Zb^c!YdciXZgiV^cZh -

Repartitioncompetences.Pdf

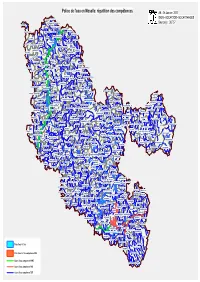

Police de l'eau en Moselle: répatition des compétences AK - 06 Janvier 2011 MONDORFFMONDORFF ©IGN - BDCARTO® - BDCARTHAGE® EVRANGEEVRANGEEVRANGE PUTTELANGE-LES-THIONVILLEPUTTELANGE-LES-THIONVILLEPUTTELANGE-LES-THIONVILLE Source(s) : DDT57 REDANGEREDANGE BEYREN-LES-SIERCKBEYREN-LES-SIERCK APACHAPACH MANDERENMANDEREN AUDUN-LE-TICHEAUDUN-LE-TICHE BREISTROFF-LA-GRANDEBREISTROFF-LA-GRANDE LAUNSTROFFLAUNSTROFFLAUNSTROFF BERG-SUR-MOSELLEBERG-SUR-MOSELLE KANFENKANFEN BOUSTBOUST OTTANGEOTTANGE KANFENKANFEN WALDWISSEWALDWISSE CATTENOMCATTENOM HUNTINGHUNTING ENTRANGEENTRANGEENTRANGE CATTENOMCATTENOM AUMETZAUMETZ ENTRANGEENTRANGEENTRANGE KIRSCHNAUMENKIRSCHNAUMEN ROCHONVILLERSROCHONVILLERS KERLING-LES-SIERCKKERLING-LES-SIERCK KERLING-LES-SIERCKKERLING-LES-SIERCK HALSTROFFHALSTROFF ANGEVILLERSANGEVILLERS FLASTROFFFLASTROFFFLASTROFF BOULANGEBOULANGE MANOMMANOM LAUMESFELDLAUMESFELDLAUMESFELD BOULANGEBOULANGE OUDRENNEOUDRENNE LAUMESFELDLAUMESFELDLAUMESFELD THIONVILLETHIONVILLETHIONVILLE ELZANGEELZANGEELZANGE COLMENCOLMEN ALGRANGEALGRANGE COLMENCOLMEN YUTZYUTZYUTZ MONNERENMONNEREN FONTOYFONTOYFONTOY BUDLINGBUDLING MONNERENMONNEREN FONTOYFONTOYFONTOY KUNTZIGKUNTZIG BUDLINGBUDLING TERVILLETERVILLETERVILLE TERVILLETERVILLETERVILLE BIBICHEBIBICHE NILVANGENILVANGE DISTROFFDISTROFF BIBICHEBIBICHE DISTROFFDISTROFF GUERSTLINGGUERSTLING BUDINGBUDING KEMPLICHKEMPLICH GUERSTLINGGUERSTLING HAYANGEHAYANGE ILLANGEILLANGEILLANGEILLANGE BUDINGBUDING KEMPLICHKEMPLICH FLORANGEFLORANGEFLORANGE ILLANGEILLANGEILLANGEILLANGE LOMMERANGELOMMERANGELOMMERANGE METZERVISSEMETZERVISSE -

Inventaires Différents : 136J Pour La CROMAL Et Les Caisses Antérieures, 2051WD Pour Les Archives Produites Directement Par La CANSSM

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MOSELLE CENTRE DES ARCHIVES INDUSTRIELLES ET TECHNIQUES 136 J Archives des caisses minières de retraite et de secours mutuels (Versements de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines) 1871-1991 Répertoire numérique détaillé établi par Sébastien MELLARD Saint-Avold 2013 INTRODUCTION Les caisses minières de secours et de retraite ( Knappschaftvereine) ont été créées par le Code minier mis en place pour l’Alsace et la Lorraine par la loi du 16 décembre 1873. Ces sociétés assuraient leurs membres contre la maladie et versaient des secours en cas d’incapacité. Les cotisations étaient perçues par les exploitants sur les salaires et versées aux caisses compétentes. L’application de cette législation était obligatoire pour tous les ouvriers et employés des compagnies minières. L’Union des caisses minières d’Alsace-Lorraine, créée en 1925, a regroupé les huit caisses minières lorraines que l’on retrouve dans cet instrument de recherche. Elle s’est installée dans un immeuble sis 21 avenue Foch à Metz, construit en 1905-1906 (hôtel des Œuvres catholiques). La Caisse de retraite des ouvriers des mines d’Alsace-Lorraine (CROMAL) a quant à elle été créée en 1936 et chargée de l’assurance professionnelle invalidité-vieillesse des ouvriers mineurs du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Son siège est établi au 21 avenue Foch et elle a absorbé les huit caisses minières mentionnées ci-dessus. L’hôtel de l’avenue Foch devient alors pour tous l’« Hôtel des mines ». La compétence de la CROMAL s’étendait aussi sur les mines d’Alsace, ce qui explique la conservation en Moselle de registres de cotisations pour les ouvriers de Pechelbronn et de Lobsann (pétrole) ainsi que ceux des mines de potasse d’Alsace. -

Liste Alphabetique Des 225 Communes De Moselle Situees Au Nord De L’Autoroute A4 Sur La Partie Allant De Sainte Marie Aux Chenes a Freyming Merlebach

LISTE ALPHABETIQUE DES 225 COMMUNES DE MOSELLE SITUEES AU NORD DE L’AUTOROUTE A4 SUR LA PARTIE ALLANT DE SAINTE MARIE AUX CHENES A FREYMING MERLEBACH Aboncourt, Algrange, Alzing, Amneville, Angevillers, Antilly, Anzeling, Apach, Argancy, Audun-Le-Tiche, Aumetz, Ay-Sur-Moselle, Basse-Ham, Basse-Rentgen, Behren-Les- Forbach, Berg-Sur-Moselle, Bertrange, Berviller-En-Moselle, Bettange, Bettelainville,Betting, Beyren-Les-Sierck, Bibiche, Bisten-en-Lorraine, Boucheporn, Boulange, Boulay-Moselle, Bousse, Boust, Bouzonville, Breistroff-La-Grande, Brettnach, Bronvaux, Brouck, Buding, Budling, Burtoncourt, Carling,Cattenom, Chailly-Les-Ennery, Charleville-Sous-Bois, Charly-Oradour, Chateau-Rouge, Chemery-Les-Deux, Clouange, Colmen, Conde-Northen, Contz-Les-Bains, Coume, Courcelles-Chaussy, Creutzwald, Dalem, Dalstein, Denting, Diesen, Distroff, Ebersviller, Eblange, Elzange, Ennery, Entrange, Escherange, Evrange, Failly, Falck, Fameck, Fèves, Filstroff, Fixem, Flastroff, Flevy, Florange, Fontoy,Freistroff, Freyming-Merlebach, Gandrange, Gavisse, Glatigny, Gomelange, Grindorff-Bizing, Guenange, Guerstling, Guerting, Guinkirchen, Hagen, Hagondange, Hallering, Halstroff, Ham-Sous-Varsberg, Hargarten-Aux-Mines, Hauconcourt, Haute-Kontz, Havange, Hayange, Hayes, Heining-Les-Bouzonville, Helstroff, Hestroff, Hettange-Grande, Hinckange, Holling, Hombourg-Budange, Hombourg-Haut, Hunting, Illange, Inglange, Kanfen, Kedange-Sur-Canner, Kemplich, Kerling-Les-Sierck, Kirsch-Les- Sierck, Kirschnaumen, Klang, Knutange, Koenigsmacker, Kuntzig, Laumesfeld, Launstroff, -

210723 PPRM De 8 Communes

Décision d’Autorité environnementale, après examen au cas par cas, sur la révision du plan de prévention des risques miniers (PPRM) d’Angevillers, Aumetz, Boulange, Fontoy, Havange, Ottange, Rochonvillers et Tressange (57) nF-044-21-P-0042 Décision n° F-044-21-P-0042 en date du 23 juillet 2021 Ae Décision en date du 23 juillet 2021 – Révision du PPRM de huit communes de Moselle page 1 sur 4 Décision du 23 juillet 2021 après examen au cas par cas en application de l’article R. 122-17 du code de l’environnement Le président de la formation d’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment son annexe II ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4, L. 122-5, R. 122-17 et R. 122-18 ; Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ; Vu le règlement intérieur de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable adopté le 26 août 2020 ; Vu la décision prise par la formation d’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable dans sa réunion du 31 mai 2017 portant exercice des délégations prévues à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement -

Sectorisation Scolaire Collèges De La Moselle

Annexe : Sectorisation scolaire Date Ecoles (uniquement pour les communes dont les Collège d'affectation Communes rattachées changement Particularités écoles sont rattachées à plusieurs collèges) secto ALBESTROFF - de l'Albe ALBESTROFF ALBESTROFF - de l'Albe DIFFEMBACH-LES-HELLIMER ALBESTROFF - de l'Albe FRANCALTROFF ALBESTROFF - de l'Albe GIVRYCOURT ALBESTROFF - de l'Albe GRENING ALBESTROFF - de l'Albe GUINZELING ALBESTROFF - de l'Albe HELLIMER ALBESTROFF - de l'Albe HONSKIRCH ALBESTROFF - de l'Albe INSMING ALBESTROFF - de l'Albe INSVILLER ALBESTROFF - de l'Albe KAPPELKINGER ALBESTROFF - de l'Albe LENING ALBESTROFF - de l'Albe LHOR ALBESTROFF - de l'Albe MOLRING ALBESTROFF - de l'Albe MONTDIDIER ALBESTROFF - de l'Albe MUNSTER ALBESTROFF - de l'Albe NEBING ALBESTROFF - de l'Albe NELLING ALBESTROFF - de l'Albe NEUFVILLAGE ALBESTROFF - de l'Albe PETIT-TENQUIN ALBESTROFF - de l'Albe RENING ALBESTROFF - de l'Albe TORCHEVILLE ALBESTROFF - de l'Albe VAHL-LES-BENESTROFF ALBESTROFF - de l'Albe VIBERSVILLER ALBESTROFF - de l'Albe VITTERSBOURG ALGRANGE - E. Galois ALGRANGE ALGRANGE - E. Galois NILVANGE AMNEVILLE - La Source AMNEVILLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier ANCY-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier ARRY ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier ARS-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier CORNY-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier DORNOT ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier GORZE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier GRAVELOTTE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier JOUY-AUX-ARCHES ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier NOVEANT-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier REZONVILLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier VIONVILLE AUDUN-LE-TICHE-E.Zola AUDUN-LE-TICHE AUDUN-LE-TICHE - E. -

Arrêté Préfectoral

PRÉFET DE LA MOSELLE Direction Départementale des Territoires de la Moselle ARRÊTÉ N° 2011-DDT/SRECC/UPR N°159 du portant approbation de la révision du plan de prévention des risques miniers (PPRm) des communes d’ANGEVILLERS, AUMETZ, BOULANGE, FONTOY, HAVANGE, OTTANGE, ROCHONVILLERS, TRESSANGE LE PRÉFET DE LA RÉGION LORRAINE, PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITE EST, PRÉFET DE LA MOSELLE, OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR, OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE, Vu l'article 174-5 du code minier (nouveau) ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L562-1 à L562-9, R123-1 à R123-23, R125-9 à R125-14 et R562-1 à R562-10 ; Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L126-1 et R126-1 à R126-3 ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R126-1 ; Vu le décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, modifié, relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; Vu le décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 modifié relatif à l'application des articles 94 et 95 du Code minier et notamment son article 2 alinéa II ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des services de l’État dans les régions et les départements ; Vu le décret du 25 novembre 2010 nommant Monsieur Christian GAILLIARD de LAVERNÉE, Préfet de la Région de Lorraine, Préfet de la zone de défense et de sécurité Est, Préfet de la Moselle ; Vu l'arrêté préfectoral 2007/003/DDE/SAH du 19 février 2007 prescrivant la révision du plan de prévention des risques miniers des communes