Progetto Piano Di Gestione Rischio Alluvioni

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Curriculum Vitae

F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome CAPITANI CLAUDIO Indirizzo VIA A. LABRIOLA,31 - 58100 GROSSETO Telefono +393357733303 Fax E-mail [email protected] [email protected] Nazionalità ITALIANA Data di nascita 27/07/1968 ESPERIENZA LAVORATIVA • Date (da – a) 1995-2021 • Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO AGRI • Tipo di azienda o settore CONSULENZE E PROGETTAZIONE AGRARIA • Tipo di impiego SOCIO-TITOLARE • Principali mansioni e responsabilità ❑ CONSORZIO PISA RICERCHE (1996) - Incarico professionale di consulenza nell’ambito del progetto “ Studio delle aree agricole ricadenti nella zona di rispetto del Parco Naturale della Maremma “(Prima fase) (durata sei mesi) ❑ COMUNE DI GROSSETO collaborazione alla predisposizione variante urbanistica aert.1 comma 4 L.R. 64/95 e 25/97 per la realizzazione del POLO DI ECCELLENZA DEL CAVALLO ITALIANO, inserita nel PATTO TERRITORIALE, proposta dall’Az. Agr. Regionale di Alberese (1999 – tre mesi). ❑ L.R.64/95 e L.R. 25/97 - L.R.76/94 (1999-00)l.r. 65/2014 -Redazione per privati di numerosi Piani di Miglioramento Agricolo Ambientali e Piani Agrituristici in vari Comuni della Provincia di Grosseto: GROSSETO, SEGGIANO, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, CASTEL DEL PIANO, CINIGIANO, CAMPAGNATICO. ❑ REGOLAMENTO CEE 2080/92 (1997-00) – Rimboschimenti, migliorie boschive, miglioramento castagneti : ❑ Numerose progettazioni per privati (oltre 80), per pratiche inerenti interventi di forestazione, recupero e miglioramento dei castagneti e dei sughereti, la manutenzione di strade e/o punti d'acqua, la creazione di vasche antincendio, ecc. -

Fattoria San Felo Docg Morellino Di Scansano and Doc Maremma Toscana Wines Photovoltaic

FATTORIA SAN FELO DOCG MORELLINO DI SCANSANO AND DOC MAREMMA TOSCANA WINES PHOTOVOLTAIC The passion for the cultivation of the wine, the attachment to traditions, coupled with the desire to provide a modest but still significant contribution to the promotion of the Maremma, made it possible in 2001 to the family Vanni, to realize a dream: to found the company “San Felo”, a wonderful farm located in the heart of “the land of Butteri”, right on the summit of Poggio la Mozza, a few kilometers from Grosseto. The San Felo Company has invested heavily on the future creating a cellar of over 1000 square meters with a photovoltaic system for energy supply. Count on an area of about 30 hectares of vineyards where prevalence harvest, processing, bottling, packaging, was implanted in the Sangiovese, but shipping of the product. This allows the also Cabernet Sauvignon, Merlot Noir, Fattoria San Felo to plan and optimize Ciliegiolo, Alicante and Syrah for red resources producing about 150.000 grapes and Vermentino, Viognier and bottles with the aim of focussing on Ansonica for white grapes. the high quality and the right price of the wines. The winemaker Fabrizio Moltard working with the company for the production of all its wines, principally Morellino di Scansano DOCG and DOC Maremma Toscana, which currently are seven: San Felo, Balla la Vecchia, Lampo, Dicioccatore, Aulus, Le Stoppie, San Felo Viognier. San Felo is structured so as to allow themselves every stage of manufacture, as they say in “close the chain”: from the cultivation of grapes at Contact us Magliano in Toscana (GR) Tel. -

SWE PIEDMONT Vs TUSCANY BACKGROUNDER

SWE PIEDMONT vs TUSCANY BACKGROUNDER ITALY Italy is a spirited, thriving, ancient enigma that unveils, yet hides, many faces. Invading Phoenicians, Greeks, Cathaginians, as well as native Etruscans and Romans left their imprints as did the Saracens, Visigoths, Normans, Austrian and Germans who succeeded them. As one of the world's top industrial nations, Italy offers a unique marriage of past and present, tradition blended with modern technology -- as exemplified by the Banfi winery and vineyard estate in Montalcino. Italy is 760 miles long and approximately 100 miles wide (150 at its widest point), an area of 116,303 square miles -- the combined area of Georgia and Florida. It is subdivided into 20 regions, and inhabited by more than 60 million people. Italy's climate is temperate, as it is surrounded on three sides by the sea, and protected from icy northern winds by the majestic sweep of alpine ranges. Winters are fairly mild, and summers are pleasant and enjoyable. NORTHWESTERN ITALY The northwest sector of Italy includes the greater part of the arc of the Alps and Apennines, from which the land slopes toward the Po River. The area is divided into five regions: Valle d'Aosta, Piedmont, Liguria, Lombardy and Emilia-Romagna. Like the topography, soil and climate, the types of wine produced in these areas vary considerably from one region to another. This part of Italy is extremely prosperous, since it includes the so-called industrial triangle, made up of the cities of Milan, Turin and Genoa, as well as the rich agricultural lands of the Po River and its tributaries. -

Archeologia Della Media E Bassa Valle Dell'ombrone: I Progetti Santa Marta

BOLLETTINO DI ARCHEOLOGIA ON LINE DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO X, 2019/3-4 STEFANO CAMPANA*, EMANUELE VACCARO** ARCHEOLOGIA DELLA MEDIA E BASSA VALLE DELL’OMBRONE: I PROGETTI SANTA MARTA (CINIGIANO, GR) E EMPTYSCAPES The paper presents two research projects both located in the middle and lower valley of Ombrone river. The first- one, SMART project, is focused on the archaeological site of Santa Marta, a central place existing from the Late Republican Roman period up to modern times. It was identified in 2006 in the framework of the Archaeological Mapping program of the Province of Grosseto. In 2012, excavations were focused on the northern area where buildings belonging to a late Republican rustic farm or villa were brought to light, partly abandoned already in the mid-1st century CE. At short distance to the east, the opening of a second area allowed the identification of a sequence of religious buildings, of which the earliest, a three-apses church, predates the late 9th-10thcentury BC, while the most recent church corresponds to a funerary chapel in use until to the 16th/17th century CE. Only at the end of the 2013 excavation campaign, the surveys extended to the southern complex. In this area there is a continuity of occupation between the second and first half of the 7thcentury CE, albeit in the face of significant architectural, topographical and functional transformations. The second project is named Emptyscapes and consists of an interdisciplinary program designed to stimulate changes in the traditional ways in which scholars approach the study of the archaeology of landscapes - that is, to move from an essentially site-based approach to a more comprehensive landscape-scale perspective. -

GIS of the Viticultural Terroirs of the Siena Province

MAPPING NATURAL TERROIR UNITS USING A MULTIVARIATE APPROACH AND LEGACY DATA Simone Prioria*, Roberto Barbettia, Giovanni L’Abatea, Pierluigi Bucellia, Paolo Storchib, Edoardo A.C. Costantinia a Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, CRA-ABP, Research Center of Agrobiology and Pedology, Firenze, Italy. / b Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, CRA-VIC, Research Unit of Viticulture, Arezzo, Italy. *Corresponding author: Priori. E-mail: [email protected] Abstract This work aimed at setting up a multivariate and geostatistical methodology to map natural terroir units of the viticultural areas at the province scale (1:125,000). The methodology was based upon the creation of a GIS storing all the viticultural and oenological legacy data of experimental vineyards (1989-2009), the long term climate data, the digital elevation model, the soilscapes (land systems) and the legacy data of the soil profiles. The environmental parameters related to viticulture, selected by an explorative PCA, were: elevation, mean annual temperature, mean soil temperature, annual precipitation, clay, sand and gravel content of soils, soil water availability, redoximorphic features and rooting depth. The selected variables, spatialized by means of geostatistical methods, were used for a k-means clustering aimed to map the Natural Terroir Units (NTU). The vineyard of the province of Siena was subdivided into 9 NTU. Both the historical DOCG (Chianti Classico, Brunello di Montalcino and Nobile di Montepulciano) and the others DOC were mainly characterized by three or four NTU, whereas the wider Chianti and Chianti Colli senesi DOCG was mainly constituted by seven NTU. Keywords: GIS, kriging, PCA, clustering, soils, Sangiovese, wine, Tuscany, Italy. -

Coastal Archaeology in North Etruria North Coastal Etruria

Revue d'Archéométrie Coastal archaeology in north Etruria North Coastal Etruria. Géomorphologie, archaeological, archive, magnetometric and geoelectrical researches Marinella Pasquinucci, Simonetta Menchelli, Renzo Mazzanti, Mario Marchisio, Laurent d' Onofrio Citer ce document / Cite this document : Pasquinucci Marinella, Menchelli Simonetta, Mazzanti Renzo, Marchisio Mario, Onofrio Laurent d'. Coastal archaeology in north Etruria . In: Revue d'Archéométrie, n°25, 2001. pp. 187-201; doi : https://doi.org/10.3406/arsci.2001.1014 https://www.persee.fr/doc/arsci_0399-1237_2001_num_25_1_1014 Fichier pdf généré le 07/01/2019 Résumé Une équipe pluridisciplinaire formée d'archéologues, de géologues et d'ingénieurs présente les résultats de recherches archéométriques combinées au sujet de l'Étrurie côtière septentrionale qui correspond de nos jours à la partie septentrionale de la Toscane côtière. Y sont discutés des problèmes de stratigraphie de l'ère Quaternaire, liés à la formation de bassins sédimentaires dus à la subsidence tectonique au cours du Pléistocène Inférieur. A propos du Pléistocène moyen et supérieur sont présentées les terrasses en rapport avec l'eustatisme glaciaire. En dernier lieu sont prises en considération des données sédimentaires et/ou archéologiques, littéraires et des archives, en vue d'étudier le niveau de la mer durant la période Holocène. Les modifications considérables survenues sur le plan géomorphologique dans la région de Portus Pisanus ont été étudiées en détail. Sont présentés en outre les résultats de recherches géophysiques effectuées sur d'importants sites côtiers, c'est-à-dire des sondages magnétiques dans le village protohistorique identifié dans la zone de Coltano (Pise) et des prospections effectuées dans un secteur du quartier portuaire de Vada Volaterrana (1er- Vie s. -

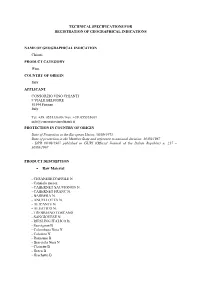

Technical Specifications for Registration of Geographical Indications

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR REGISTRATION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS NAME OF GEOGRAPHICAL INDICATION Chianti PRODUCT CATEGORY Wine COUNTRY OF ORIGIN Italy APPLICANT CONSORZIO VINO CHIANTI 9 VIALE BELFIORE 50144 Firenze Italy Tel. +39. 055333600 / Fax. +39. 055333601 [email protected] PROTECTION IN COUNTRY OF ORIGIN Date of Protection in the European Union: 18/09/1973 Date of protection in the Member State and reference to national decision: 30/08/1967 - DPR 09/08/1967 published in GURI (Official Journal of the Italian Republic) n. 217 – 30/08/1967 PRODUCT DESCRIPTION Raw Material - CESANESE D'AFFILE N - Canaiolo nero n. - CABERNET SAUVIGNON N. - CABERNET FRANC N. - BARBERA N. - ANCELLOTTA N. - ALICANTE N. - ALEATICO N. - TREBBIANO TOSCANO - SANGIOVESE N. - RIESLING ITALICO B. - Sauvignon B - Colombana Nera N - Colorino N - Roussane B - Bracciola Nera N - Clairette B - Greco B - Grechetto B - Viogner B - Albarola B - Ansonica B - Foglia Tonda N - Abrusco N - Refosco dal Peduncolo Rosso N - Chardonnay B - Incrocio Bruni 54 B - Riesling Italico B - Riesling B - Fiano B - Teroldego N - Tempranillo N - Moscato Bianco B - Montepulciano N - Verdicchio Bianco B - Pinot Bianco B - Biancone B - Rebo N - Livornese Bianca B - Vermentino B - Petit Verdot N - Lambrusco Maestri N - Carignano N - Carmenere N - Bonamico N - Mazzese N - Calabrese N - Malvasia Nera di Lecce N - Malvasia Nera di Brindisi N - Malvasia N - Malvasia Istriana B - Vernaccia di S. Giminiano B - Manzoni Bianco B - Muller-Thurgau B - Pollera Nera N - Syrah N - Canina Nera N - Canaiolo Bianco B - Pinot Grigio G - Prugnolo Gentile N - Verdello B - Marsanne B - Mammolo N - Vermentino Nero N - Durella B - Malvasia Bianca di Candia B - Barsaglina N - Sémillon B - Merlot N - Malbech N - Malvasia Bianca Lunga B - Pinot Nero N - Verdea B - Caloria N - Albana B - Groppello Gentile N - Groppello di S. -

1 Giorno Nel Chianti

THE CHIANTI The Chianti is one of the most beautiful hilly zones in Tuscany and maybe even in all of Italy. Sprawling between the provinces of Florence and Siena this region is famous around the world for its production of Chianti wines. The landscape is made of vineyards and olive groves, fortified villages, castles and characteristic hamlets, all set in a splendid panorama. The sweet hills of the Chianti Tuscany is situated in the centre of Italy and we find the Chianti area in the centre of Tuscany, between Florence, Siena and Arezzo. This hilly zone is fascinating for its diversity as much as for the famous cities around it. Besides referring to the wine produced here, the name "Chianti" designates a territory with different limits according to the aspect considered. Geographically speaking, it is a hilly terrain, at medium altitude, expanding on about twenty kilometres (with a progression north, south, south- east). The highest point is the Monte San Michele (893 m). The valleys of five rivers define its shape: Pesa, Greve, Ombrone, Staggia and Arbia. From a historic point of view, its name should only refer to the towns of Gaiole, Radda and Castellina (all "in Chianti") which were the territories members of the old “Lega militare fiorentina del Chianti” with the Gallo Nero (black rooster) as an emblem. 1 According to the law on wine denomination the zone generally designated by the name “Chianti” includes the three “comuni della Lega” as well as the Florentine territories of San Casciano and Tavarnelle in Val di Pesa, Greve and part of Barberino in Val d'Elsa and the Siena territories of Castelnuovo Berardenga and Poggibonsi. -

Ambito 37 Amiata

QUADRO CONOSCITIVO Ambito n°37 AMIATA PROVINCE : Siena, Grosseto TERRITORI APPARTENENTI AI COMUNI : Castiglion d’Orcia, Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Arcidosso, Castell’Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano OROGRAFIA L’orografia dell’ambito è caratterizzata dalla presenza del monte Amiata che domina la val d'Orcia, la val di Paglia, la piana grosse- tana e le colline senesi. La caratteristica morfologia vulcanica e la posizione geografica conferiscono al monte Amiata una grande visibilità e nello stesso tempo fanno sì che dalla cima si possa spaziare con lo sguardo per centinaia di km. Il punto di maggiore altezza (1.738 metri) è rappresentato dalla cosiddetta “Vetta”, ma il termine Amiata indica un sistema orografi- co più complesso all’interno del quale il Monte Aquilaia, il Monte Labbro e il Monte Buceto (Arcidosso), il Monte Civitella ed il Monte Penna (castell’Azzara) rappresentano i rilievi principali. Sulla vetta dell’Amiata, papa Leone XIII aveva fatto erigere agli inizi del Novecento una croce in ferro battuto, alta 22 metri, per fe- steggiare l'Anno Santo. La croce fu danneggiata durante la Seconda guerra mondiale, è stata restaurata nel 1946. IDROGRAFIA Il Monte Amiata è ricchissimo di acque, che oggi alimentano l'Acquedotto del Fiora. Lungo il piano di contatto fra le rocce permeabili – trachiti vulcaniche - e le sottostanti rocce sedimentarie eoceniche, impermeabili; si trova la linea delle sorgenti, che ha determinato la nascita degli insediamenti umani, un sistema di centri abitati che circondano la montagna sia sul versante senese che grossetano. Sull’Amiata si trovano le sorgenti dei fiumi Fiora, che nasce nei pressi del centro abitato di Santa Fiora, l’ Orcia, l’Albegna, che nasce dal versante occidentale del Monte Labbro ed il Paglia, che ad est se- para il massiccio dell’Amiata dal poggio di Radicofani. -

The Fennel Fields a Little Scene Setting

A HISTORY OF BORGO FINOCCHIETO by Judy Canton, with side notes by Mary Grace Hicks The Fennel Fields Finocchieto is a charming name. Finocchio is sweet fennel and finocchieto means fennel orchard or fennel fields, just as frutto is fruit and frutteto means orchard. Sweet fennel grows wild all over Tuscany in fields, hedgerows, at roadsides, along the railway, and in gardens. Finocchieto was no doubt known locally for the wild fennel plants growing around the slopes of Bibbiano. It has certainly had the name since 1318, and maybe for much longer. To this day, when the wild fennel seeds ripen every year at the end of August, gatherers of all types and both sexes go to work collecting the seeds that will stud the delicious local salami, finocchiona, with flavor. It has been eaten for centuries, usually on thick slices of unsalted bread and accompanied with a glass of red wine. The farm at Finocchieto, like many Tuscan country properties no longer in agricultural use, has found a new lease on life. Its name, however, will link it to the old way of life and the tradition of eating slices of finocchiona with bread and wine will remind those who enjoy its stone walls and quiet, beautiful setting of the thousands who have already appreciated the same delights in its long history. A Little Scene Setting The part of Italy where Finocchieto was built has a long prehistory; - 228 - a long period of settlement before we have evidence of the farm’s existence. Navigable rivers and valleys were of fundamental importance in the siting of early settlements and in spreading cultural influence. -

Maremma Grossetana

piano paesaggistico scheda d’ambito logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito ambito 18 maremma grossetana Comuni di: Campagnatico (GR), Castiglione della Pescaia (GR), Cinigliano (GR), Civitella Paganico (GR), Grosseto (GR), Magliano in Toscana (GR), Scansano (GR). profilo dell’ambito 1. descrizione interpretativa 2. invarianti strutturali 3. interpretazione di sintesi 4. disciplina d’uso 5. informazioni relative al piano piano paesaggistico logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito maremma grossetana Civitella Marittima Vetulonia Scansano Paganico Buriano Magliano Tirli Grosseto Alberese Castiglion della Pescaia Puntala Profilo dell’ambito 1 p. 3 maremma grossetana Profilo dell’ambito p. 4 piano paesaggistico logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito maremma grossetana L’ambito Maremma grossetana si contraddistingue per un mosaico articolato di paesaggi generato dalla compresenza di ambienti di collina, di pianura e costieri. Ri- lievi di formazione geologica più antica (termine meridionale della Dorsale Medio-Toscana, Colline di Montepescali-Batignano, Monti dell’Uccellina) - dalla morfologia aspra e dominati da formazioni boschive (cerrete, leccete, macchia mediterranea, sugherete), rilievi più addolciti (nella restante parte collinare dell’ambito) - in cui il bosco si contrae a vantaggio di coltivi e pascoli, caratterizzano l’ampia compagine collinare. Il sistema insediativo della collina si struttura lungo la Valle del fiume Ombrone (borghi fortificati medievali, lo- calizzati in posizione strategica - sulla sommità o a mezza costa - e sviluppati lungo i percorsi collinari) e sulle Colline dell’Albegna (nuclei compatti medievali - rocche, edifici religiosi, castelli e borghi - arroccati sulle sommità dei versanti e lungo la viabilità di crinale). Qui i nuclei, spesso di impianto medievale - collocati in posizione dominante, dalla morfologia compatta, non di rado murati (Pereta, Magliano, Montiano, Pari, Casale di Pari, Cinigiano, Civitella Marittima, Sasso d’Ombrone, Campagnatico, Batignano), hanno visto salvaguardati i rapporti originari con l’intorno coltivato. -

Allegato 6 Aree Territoriali

Allegato 6 Aree territoriali Provincia/ Comuni afferenti le Città Comuni afferenti l’area territoriale Comuni afferenti le aree interne AREE TERRITORIALI aree di crisi Metropolita na Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, AREA ARETINA 1 – Monte San Savino, Subbiano; AREZZO E Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano VALDICHIANA della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana Anghiari, Badia Tedalda, Bibbiena, Caprese Michelangelo, Castel Montevarchi, Bucine, Laterina, Focognano, Castel San Niccolò, Pergine Valdarno, Cavriglia, San Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Monterchi, Ortignano Arezzo Giovanni Valdarno, Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna, Pian di Sco, Raggiolo, Pieve Santo Stefano, Poppi, Terranuova Bracciolini; Bibbiena, Pratovecchio Stia, San Sepolcro, Castel Focognano, Castel San Sestino, Talla AREA ARETINA 2 – Niccolò, Chitignano, Chiusi della CASENTINO, Verna, Montemignaio, Ortignano, VALDARNO E Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia, VALTIBERINA Talla; Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro Sestino CAP: 50124, 50125, 50126, 50127, 50133, 50134, 50139, 50141, 50142, FIRENZE 1 50143, 50144, 50145 - Comune di Bagno a Ripoli CAP: 50121, 50122, 50123, 50129, FIRENZE 2 50131, 50132, 50135, 50136, 50137 - Comune di Fiesole Figline e Incisa Valdarno, Reggello, Rignano sull’Arno, Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, MUGELLO/VALDISIEVE/ Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Barberino del Mugello,Borgo San VALDARNO SUPERIORE Senio, Vaglia, Vicchio,