Christa Riedl-Dorn

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Gesamte Arbeit Ladurner

MASTERARBEIT / MASTER’S THESIS Titel der Masterarbeit / Title of the Master‘s Thesis „Ein Beispiel wissenschaftlicher Vernetzung der Wiener Botanik-aus der Korrespondenz des Nikolaus Joseph von Jacquin. Ein Beitrag zur europäischen Wissenschaftsgeschichte“ verfasst von / submitted by Marion Ladurner, dott.ssa angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts (MA) Wien, 2016 / Vienna 2016 Studienkennzahl lt. Studienblatt / 066 686 degree programme code as it appears on the student record sheet: Studienrichtung lt. Studienblatt / Historisch-Kulturwissenschaftliche degree programme as it appears on Europaforschung the student record sheet: Betreut von / Supervisor Univ. Doz. Dr. Gottfried Liedl ! ! ! ! ! II! An dieser Stelle möchte ich zunächst Herrn Univ. Doz. Gottfried Liedl für die Betreuung und Ermöglichung meiner Masterarbeit danken. Weiters gebührt demselben sowie auch ao. Univ. Prof. i.R. Dr. Peter Feldbauer gebührlicher Dank für die Inspiration zu diesem Thema, welche ich im Laufe des Seminars „Europäische Expansion, Akkulturation, Globalisierung“ erfahren durfte. Ohne dies wäre die vorliegende Arbeit wohl nicht entstanden. Weiters bedanke ich mich für die Zurverfügungstellung der brieflichen Korrespondenzen Nikolaus Joseph von Jacquins seitens des Naturhistorischen Museums Wien, welches mich auch in der Handhabung der französischsprachigen Briefe unterstützt hat. Auch der Burgerbibliothek in Bern, der Österreichischen Nationalbibliothek sowie dem Haus- Hof und Staatsarchiv -

OFFICIAL and UNOFFICIAL BOTANICAL GARDENS on ILE DE FRANCE and ILE DE BOURBON UNDER the FRENCH REGIME, 1735-18 10 by Stewart John Muir

ECONOMIC BOTANY IN THE INDIAN OCEAN: OFFICIAL AND UNOFFICIAL BOTANICAL GARDENS ON ILE DE FRANCE AND ILE DE BOURBON UNDER THE FRENCH REGIME, 1735-18 10 by Stewart John Muir A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS in THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES DEPARTMENT OF HISTORY We accept this thesis as conforming to the required standard THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA August 1994 © Stewart John Muir, 1994 ____________________ ____________________________ In presenting this thesis in partial fulfillment of the requirements for an advanced degree at the University of British Columbia, I agree that the Library shall make it freely available for reference and study. I further agree that permission for extensive copying of this thesis for scholarly purposes may be granted by the head of my department or by his or her representatives. It is understood that copying or publication of this thesis for financial gain shall not be allowed without written permission. my (Signature) Department of The University of British Columbia Vancouver, Canada Date /y7 ECONOMIC BOTANY IN THE INDIAN OCEAN Page ii ABSTRACT France was late to enter the European race for empire in Asia, but it was the earliest nation to employ colonial research gardens to organize the push eastward. The French botanical vanguard settled on the Mascarene Islands in the Indian Ocean where, beginning in the 1730s, a series of gardens contributed to France’s imperial fortunes and provided a model for later plant research networks in other European empires. In spite of past interpretations of French colonial science, there emergences a compelling argument that a dynamic interest in practical applications of scientific knowledge was present in the Indian Ocean region during this period. -

Chapter 5 App 3

Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/62332 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Jansen, Justin J.F.J. Title: The ornithology of the Baudin expedition (1800-1804) Date: 2018-05-22 615 Appendix 3 Bibliography of prime collectors, occasional collectors and donors of birds 616 Appendix 3 Little attention has been paid to the difficulties of collection and preservation of specimens under the conditions of the expeditions at that time, the difficulty of the non-scientific crew members with understanding the rigours and requirements of collecting and specifically, how many people were involved in bird-collecting on just one single expedition. These issues and considerations are discussed below. No less than 32 crew members and donors were involved in the expedition’s bird collect- ing, as well as other natural history items. This sets the Baudin expedition apart from other successful expeditions such as those captained by James Cook, which had very few collectors on board. There were only up to three collectors for the first Cook expedition (1768-1771), up to six collectors for the second Cook expedition (1772-1775) and the same (Whitehead 1978) for the third Cook expedition (1776-1779). Other expeditions had a much lower number of collectors, usually only one. It proved to be of great value that the MNHN selected Jean-Batiste-Désiré Dumont, René Maugé, Charles-Alexandre Lesueur, Stanislaus Levillain and François Péron as crew members. René Maugé was the main bird collector, although he also collected other natural history items too, and sailed aboard Le Géographe. -

Francis Masson at the Cape and Around the World: a Life Devoted to Botany and Natural Science Barbara Helly

Francis Masson at the Cape and around the world: a life devoted to botany and natural science Barbara Helly To cite this version: Barbara Helly. Francis Masson at the Cape and around the world: a life devoted to botany and natural science. 2014. hal-02321157 HAL Id: hal-02321157 https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/hal-02321157 Preprint submitted on 20 Oct 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Francis Masson at the Cape and around the world: a life devoted to botany and natural science Barbara HELLY Introduction At the end of the 18th century, during the period of the Enlightenment, Francis Masson worked for the Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge. He started as an anonymous staff member of the Royal Botanic Gardens at Kew, which had been officially created in 1759. But a decade later, he was already taking a most active part in the successful development of this new institution’s world ambitions in botany. Francis Masson’s contribution to the botanical discoveries of his time has been regularly commented upon, but often times the articles have dealt with specific fields of his activities or they have presented the main events of his life for encyclopaedias. -

Cape Heaths in European Gardens: the Early History of South African Erica Species in Cultivation, Their Deliberate Hybridization and the Orthographic Bedlam

Bothalia 34,2: 127-140(2004) Cape heaths in European gardens: the early history of South African Erica species in cultivation, their deliberate hybridization and the orthographic bedlam E.C. NELSON* and E.G.H. OLIVER** Keywords: botanical history. Cape heaths, garden history, hybrids, nomenclature ABSTRACT This paper discusses the horticultural history of southern African Erica spp. in Europe, and especially in Britain, dur ing the late eighteenth and the early decades of the nineteenth century . We note evidence for the deliberate hybridization of the so-called Cape heaths by European horticulturists, in particular by the English nursery man William Rollisson and by the Very Rev. William Herbert. We discuss some of the nomenclatural consequences of the naming by miscellaneous botanists and nurserymen of the hundreds of new Erica species and hybrids, emphasizing the proliferation of eponyms. An appendix tabulates eponyms and their numerous orthographic variants published before 1835 within Erica, and provides the correct orthography for these epithets. INTRODUCTION inflorescence of Protea neriifolia R.Br. depicted by L'Écluse (ohm Clusius) in Exoticorum libri decem (Clusius The early history of the discovery of the flora of south 1605; Kerkham 1988; Rourke 1980). L'Écluse also first ern Africa is well summarized by Gunn & Codd (1981), reported an instance of a Cape species in cultivation in a and a brief historical sketch of the description and depic European garden, that being ‘Omithogalum aethiopicum*, tion of Cape species of Erica prefaces Baker & Oliver the bulbs of w hich had been collected by sailors at the Cape (1968). This paper concentrates on the horticultural histo of Good Hope (Clusius 1611; Gunn & Codd 1981: 13). -

1 FRANÇOIS DE LA GENESTÉ and the ROSICRUCIANS, TRUTH OR MYTH? Granny Simone Was a Chazal.1 Though She Had Read Little by Her C

FRANÇOIS DE LA GENESTÉ AND THE ROSICRUCIANS, TRUTH OR MYTH? Granny Simone was a Chazal.1 Though she had read little by her cousin Malcolm, she was very fond of him; after all, who could be more eccentric than her own mother-in-law? One afternoon, having made enquiries into his probable whereabouts, she bundled my brother and myself into a taxi and off we set to Le Morne Brabant to meet him. I was fourteen years old at the time, and as an avid reader the prospect of meeting Malcom in person was almost more than I could bear. As he approached us, I noted his way of observing and taking us in and was immediately won over. Here I was, in the presence of someone truly out of the ordinary. Time stood proverbially still, until locking eyes with me he suddenly pronounced: - ‘Young man, write for yourself alone.’ Could this be Destiny? Would I become an author? Though less than ten minutes, this exchange shattered my world and my horizons expanded. Some time later, having shared this with my father, he in turn recounted the following anecdote. It was in June 1918, when still a young boy, that he attended the wedding of his aunt Madeleine to Harold Mayer (the one and only in the whole of Curepipe to own a pushbike). My father, Robert, had a penchant for collecting champagne corks, and was happily absorbed in the task of adding to his already significant collection when, cork in hand, he was apprehended by Dr Lucien. Eyes flashing, the elder then noticed my father’s large forehead and instead of remonstrances, proceeded to foretell him an exceptional destiny. -

The Rediscovery of the Presumed-Extinct Dracaena Umbraculifera

A botanical mystery solved by phylogenetic analysis of botanical garden collections: the rediscovery of the presumed-extinct Dracaena umbraculifera C HRISTINE E. EDWARDS,BURGUND B ASSÜNER,CHRIS B IRKINSHAW C HRISTIAN C AMARA,ADOLPHE L EHAVANA,PORTER P. LOWRY II, JAMES S. MILLER A NDREW W YATT and P ETER W YSE J ACKSON Abstract Extinction is the complete loss of a species, but the discoveries and the importance of documenting and con- accuracy of that status depends on the overall information serving the flora of Madagascar. about the species. Dracaena umbraculifera was described Keywords Botanical garden, Dracaena reflexa, Dracaena in from a cultivated plant attributed to Mauritius, but umbraculifera, extinction, living collections, Madagascar, repeated surveys failed to relocate it and it was categorized as Mauritius, phylogeny reconstruction Extinct on the IUCN Red List. However, several individuals labelled as D. umbraculifera grow in botanical gardens, sug- gesting that the species’ IUCN status may be inaccurate. The goal of this study was to understand ( ) where D. umbracu- Introduction lifera originated, () which species are its close relatives, () whether it is extinct, and () the identity of the botanical xtinction is the complete and total loss of all individuals garden accessions and whether they have conservation Eof a species. In practice, extinction can be defined as ‘the value. We sequenced a cpDNA region of Dracaena from permanent absence of current and future records of a spe- Mauritius, botanical garden accessions labelled as D. um- cies’ (Ladle et al., ). Although this is a relatively straight- braculifera, and individuals confirmed to be D. umbraculi- forward concept, accurately determining and proving that a fera based on morphology, one of which is a living plant in a species is extinct is far from straightforward. -

A Botanical Mystery Solved by Phylogenetic Analysis of Botanical Garden Collections: the Rediscovery of the Presumed-Extinct Dracaena Umbraculifera

A botanical mystery solved by phylogenetic analysis of botanical garden collections: the rediscovery of the presumed-extinct Dracaena umbraculifera C HRISTINE E. EDWARDS,BURGUND B ASSÜNER,CHRIS B IRKINSHAW C HRISTIAN C AMARA,ADOLPHE L EHAVANA,PORTER P. LOWRY II, JAMES S. MILLER A NDREW W YATT and P ETER W YSE J ACKSON Abstract Extinction is the complete loss of a species, but the discoveries and the importance of documenting and con- accuracy of that status depends on the overall information serving the flora of Madagascar. about the species. Dracaena umbraculifera was described Keywords Botanical garden, Dracaena reflexa, Dracaena in from a cultivated plant attributed to Mauritius, but umbraculifera, extinction, living collections, Madagascar, repeated surveys failed to relocate it and it was categorized as Mauritius, phylogeny reconstruction Extinct on the IUCN Red List. However, several individuals labelled as D. umbraculifera grow in botanical gardens, sug- gesting that the species’ IUCN status may be inaccurate. The goal of this study was to understand ( ) where D. umbracu- Introduction lifera originated, () which species are its close relatives, () whether it is extinct, and () the identity of the botanical xtinction is the complete and total loss of all individuals garden accessions and whether they have conservation Eof a species. In practice, extinction can be defined as ‘the value. We sequenced a cpDNA region of Dracaena from permanent absence of current and future records of a spe- Mauritius, botanical garden accessions labelled as D. um- cies’ (Ladle et al., ). Although this is a relatively straight- braculifera, and individuals confirmed to be D. umbraculi- forward concept, accurately determining and proving that a fera based on morphology, one of which is a living plant in a species is extinct is far from straightforward. -

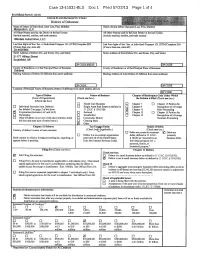

Case 13-11831-BLS Doc 1 Filed 07/22/13 Page 1 of 4

Case 13-11831-BLS Doc 1 Filed 07/22/13 Page 1 of 4 BI (Official Form 1) (12/11) - - UNITED STATES BANKRUPTCY COURT District of Delaware Name of Debtor (if individual, enter Last, First, Middle): Name of Joint Debtor (Spouse) (Last, First, Middle): Metavation, LLC All Other Names used by the Debtor in the last 8 years All Other Names used by the Joint Debtor in the last 8 years (include married, maiden, and trade names): (include married, maiden, and trade names): Hillsdale Automotive, LLC Last four digits of Soc. Sec. or Individual-Taxpayer I.D. (ITIN)/Complete EIN Last four digits of Soc. Sec. or Individual -Taxpayer I.D. (ITIN)/Complete EIN (if more than one, state all): (if more than one, state all): 20-4605884 Street Address of Debtor (No. and Street, City, and State): Street Address of Joint Debtor (No. and Street, City, and State): 21177 Hilltop Street Southfield, Ml IZIP CODE 48033 I IZIP CODE I County of Residence or of the Principal Place of Business: County of Residence or of the Principal Place of Business: Oakland Mailing Address of Debtor (if different from Street address): Mailing Address of Joint Debtor (if different from street address): IZIP CODE I IZIP CODE I Location of Principal Assets of Business Debtor (if different from street address above): IZIP CODE Type of Debtor Nature of Business Chapter of Bankruptcy Code Under Which (Form of Organization) (Check one box.) the Petition is Filed (Check one box.) (Check one box.) Health Care Business 0 Chapter 7 0 Chapter 15 Petition for E] Individual (includes Joint Debtors) El Single Asset Real Estate as defined in 0 Chapter 9 Recognition of a Foreign See Exhibit Don page 2 of thisform. -

Notre Dame Alumnus, Vol. 46, No. 07

The Archives of The University of Notre Dame 607 Hesburgh Library Notre Dame, IN 46556 574-631-6448 [email protected] Notre Dame Archives: Alumnus .. "" Opinio11 On CIA- and .Dow . TuE recent rule-breaking CIA-DOW they are seeking they will be a ·part demonstration has been a source of of the community. They will be free discomfort to alumni, administrators, ·to go, if what they find is inconsistent faculty and students. This· irrespon- with. what they are· seeking. sible act of interference with . the For an institution to function it I Give IJs· justifiable rights of others is i~con- must havo order. Mimbers of any ' siste:rit with the definition of a uni- ._society 'must obser\re some primary You•• Vote versity, and particularly repulsive to rules which· are nothing more than the nature of .a great university. the practice of basic good man~e'rs. n·ECENT political events in ·Notre Dame does rightfully lay claim It is senseless for the Notre Dame hair-rais~ to the designation, "great uhiversity." community not to enforce the few ing down-to-the-wire fashion revived , It may be ironic that this act of simple rules of good manners which the old-fashioned specter of represen interference with :the rightful free- · exist.. Rtiles should be enforced or, if tation without consensus. Whether or doin of -others may ,in fact b~ the they are meaningless, repealed. not the mandate is .the catalyst to ef catalyst that polarizes the "Commu- . If we hold anything sacred at a fective political action has been de nity of Notre Dame." university it would seem to be truth. -

Berichte Und Kleine Mitteilungen

42 Erdkunde Band XII M. G. on the Water Resources of Trans jedoch nirgends ein andersartiger, rezenter For Ionides, Report ? jo rdan and their Development, London 1939. mungstypus von ihnen ab. F. Jager, Trockengrenzen in Algerien, P. M. Erg.heft 223, Gotha 1936. Literatur E. Kaiser, Die Diamantenwiiste Siidwest-Afrikas, Ber W. Behrmann, Beobachtungen am Rande der Wiiste, lin 1926. G. Z. 38 S. 321 399 ff. (1932) ff, H. Kellersohn, Die Landwirtschaft im Irak, Erdkunde am W. Behrmann, Kalk-Krusten in Palastina und Nord VII (1953), S. 276 ff. 66 S. 126?132. rande der Sahara, Natur und Volk (1936) G. zur von Knetsch, Beitrag Kenntnis Krustenbildungen, Birot-Dresch, La Mediterranee et le Moyen Orient, Zschr. deutsche Geol. Gesellschaft 89 (1937), S. 177 ff. 2. Band, Coll. Orbis, Paris 1956. G. Knetsch, Beobachtungen in der libyschen Sahara, E. Blanck, Krustenboden, in: Handbuch der Bodenlehre Geol. Rundschau 38 (1950), S. 40 ff. Band III, 1930. H. Das in den H. Bobek, Klima und Landschaft Irans in vor- und friih Mensching, Quartar Gebirgen Marokkos, P. M. Erganzungsheft 256, Gotha 1955. geschichtlicher Zeit, Geogr. Jahresbericht aus Osterreich H. Die XXV (1953/54). Mortensen, Wiistenboden, in: Handbuch der Bodenlehre Band 1930. H. Boesch, Das Klima des Nahen Ostens, Vierteljahres III, H. schr. der Nat. Forsch. Ges, in Zurich 86 (1941), S. 8 ff. Mortensen, Das Gesetz der Wustenbildung, Univer H. Boesch, Beitrage zur Morphologie des Nahen Ostens, sitas 5,Heft 7 (1950), S. 801 ff. Helvetiae XLII S. 23 ff. Eclog. Geol. (1949) M. Pfannenstiel, Die Entstehung der agyptischen Oasen H. A new of Boyko, plant-geographical subdivision depressionen (Das Quartar der Levante Teil II), Akademie an Israel (as example for South west-Asia), Vegetatio der Wiss. -

Printed Books, Maps & Documents

Printed Books, Maps & Documents The Len Newton Cactus Library 29 JULY 2020 PRINTED BOOKS, MAPS & DOCUMENTS THE DAVID WILSON LIBRARY OF NATURAL HISTORY PART II 9 SEPTEMBER 2020 William Daniell & Richard Ayton. A Voyage Round Great Britain, London, 1814-25. First edition, deluxe issue, with the 308 hand-coloured aquatints printed on card. Estimate £5,000-£8,000 For further information please contact Dominic Somerville-Brown [email protected] PRINTED BOOKS, MAPS & DOCUMENTS WORKS FROM THE LEN NEWTON CACTUS LIBRARY 29 July 2020 COMMENCING 10am VIEWING BY APPOINTMENT Wednesday 22-Tuesday 28 July AUCTIONEERS Nathan Winter Chris Albury John Trevers William Roman-Hilditch Mallard House, Broadway Lane, South Cerney, Cirencester, Gloucestershire, GL7 5UQ T: +44 (0) 1285 860006 E: [email protected] www.dominicwinter.co.uk IMPORTANT SALE INFORMATION: COVID-19 Please note that in accordance with current UK Government instructions regarding Covid-19, we are pleased to offer restricted public viewing of this sale by appointment only. Viewings are available on weekdays from Wednesday 22 July to Tuesday 28 July. To request an appointment, please email [email protected] or call us on 01285 860006. At the time of writing, we do not expect to make public attendance available on either of the two sale days. This restriction will remain under review over the three weeks prior to sale. All lots are fully illustrated on our website (www.dominicwinter.co.uk) and all our specialist staff are ready to provide detailed condition reports and additional images on request. We recommend that customers visit the online catalogue regularly as extra lot information and images will be added in the lead-up to the sale.