Sigmund Freud 1 Sigmund Freud 1

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Драбкина И.В. Esther Freud the Sea House New.Pdf

ГБОУ ВПО САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕ'1’ Esther Freud “The Sea House” Учебное пособие вопросы и задания к практическим занятиям и задания для самостоятельной работы для студентов старших курсов бакалавриата направления 032700 «Филология» (профиля подготовки - «Зарубежная филология») Самара, 2014 МИМИСТ1-РСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОС'СИИСКОИ <1>БДЕРЛЦИМ Фсдералыкк' 1чх:уларствсн1юс обрадотгтсяьнос учреждение высшего 11р<лфессиоиальиого обртования «С:ЛМЛРСКИЙ !'0('УДЛРСГВ1:ННЫЙ УНИВГРСИ’ПГГ.. Esther Freud “The Sea House” Учебное пособие вопросы и задания к практическим занятиям и задания для самостоятельной работы по углубленному курсу ОИЯ для студен тов старших курсов направления 032700 «Филология» (профиля подготовки «Зарубежная филология») Ивлатсльство “Сама|'>ский университет" 2014 иеччтасчпся по ртш'ппю Реоакциопио-т^атеаьском cownnt С аиарскоро госуОарствошоРо университета Вопросы и чадапия к практическим чанятиям и чадапия самостоятельной работы к книге ичвесмюй современной британской нисателышцы 'Зсгер Фрейд ‘The Sea House” (2003) включают перечень вопросов, рассмафивасмых иа практических чанячиях, и комплекс упражнений для самостоятельной работы спрановедческого, кулы урологического и аналитического хараюера, а гакже чадания. нредначначенныс для самоконтроля студентов и акгивичации навыков перевода. За.дания. представлент1ые в рачработке, поощряют работу студентов с инфор.манией в глобальных компьютерных сетях, юговиость понять и восгфииячь национальные 1ра;чиции, зтнокулыуру, социальные структуры и анчроиосферу иностранного -

Lucian Freud Portraits Free

FREE LUCIAN FREUD PORTRAITS PDF Sarah Howgate,Michael Auping,John Richardson | 256 pages | 09 Feb 2012 | National Portrait Gallery Publications | 9781855144415 | English | London, United Kingdom Lucian Freud: The Self-portraits Lucian Freud, renowned for his unflinching observations of anatomy and psychology, made even the beautiful people including Kate Moss look ugly. One of the late Lucian Freud Portraits most celebrated portraitists, Freud painted only those closest to him: friends and family, wives and mistresses, and, last but not least, himself. His insightful series of self-portraits spanned over six decades. Unusual among artists with such long careers, his style remained remarkably consistent. Perhaps inevitably, the psychic intensity of his portraits, and his notoriously long sessions with sitters have been compared with the psychoanalytic practice of his famous grandfather, Sigmund Freud. Lucian Freud was born into an artistic middle-class Jewish family. His father Ernst was an architect, his mother Lucie Brasch studied art history, and his grandfather was the paradigm-shifting psychoanalyst Sigmund Freud. InFreud and his family left Berlin to escape Hitler and settled in London. Typical of Freud's early period, Girl with a White Dog was created using a sable brush, which he used to apply the paint with linear precision, almost like a drawing. The subtle shading evokes a host of textures exuding softness, warmth, and the absence of immediate tension. The robe has slipped off the sitter's shoulder, exposing her right breast. Coupled with the absent Lucian Freud Portraits of the woman and the dog, the muted colors and faint contours give this composition an overall flatness. -

Descendants of Nathan Spanier 17 Feb 2014 Page 1 1

Descendants of Nathan Spanier 17 Feb 2014 Page 1 1. Nathan Spanier (b.1575-Stadthagen,Schaumburg,Niedersachsen,Germany;d.12 Nov 1646-Altona,SH,H,Germany) sp: Zippora (m.1598;d.5 Apr 1532) 2. Isaac Spanier (d.1661-Altona) 2. Freude Spanier (b.Abt 1597;d.25 Sep 1681-Hannover) sp: Jobst Joseph Goldschmidt (b.1597-witzenhausen,,,Germany;d.30 Jan 1677-Hannover) 3. Moses Goldschmidt 3. Abraham Goldschmidt sp: Sulke Chaim Boas 4. Sara Hameln 4. Samuel Abraham Hameln sp: Hanna Goldschmidt (b.1672) 3. Jente Hameln Goldschmidt (b.Abt 1623;d.25 Jul 1695-Hannover) sp: Solomon Gans (b.Abt 1620;d.6 Apr 1654-Hannover) 4. Elieser Suessmann Gans (b.Abt 1642;d.16 Oct 1724-Hannover) sp: Schoenle Schmalkalden 5. Salomon Gans (b.Abt 1674-Hameln;d.1733-Celle) sp: Gella Warburg (d.1711) 6. Jakob Salomon Gans (b.1702;d.1770-Celle) sp: Freude Katz (d.1734) 7. Isaac Jacob Gans (b.1723/1726;d.12 Mar 1798) sp: Pesse Pauline Warendorf (d.1 Dec 1821) 8. Fradchen Gans sp: Joachim Marcus Ephraim (b.1748-Berlin;d.1812-Berlin) 9. Susgen Ephraim (b.24 Sep 1778-Berlin) 9. Ephraim Heymann Ephraim (b.27 Aug 1784;d.Bef 1854) sp: Esther Manasse 10. Debora Ephraim sp: Heimann Mendel Stern (b.1832;d.1913) 11. Eugen Stern (b.1860;d.1928) sp: Gertrude Lachmann (b.1862;d.1940) 12. Franz Stern (b.1894;d.1960) sp: Ellen Hirsch (b.1909;d.2001) 13. Peter Stern Bucky (b.1933-Berlin;d.2001) sp: Cindy 10. Friederike Ephraim (b.1833;d.1919) sp: Leiser (Lesser) Lowitz (b.Abt 1827;m.11 Jan 1854) 9. -

65825 NPG - Lucian Freud Portraits Guide TEXT.Indd 1 09/02/2012 09:28 Man in a Chair

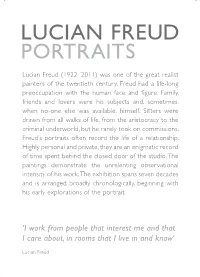

Lucian Freud (1922–2011) was one of the great realist painters of the twentieth century. Freud had a life-long preoccupation with the human face and figure. Family, friends and lovers were his subjects and, sometimes, when no-one else was available, himself. Sitters were drawn from all walks of life, from the aristocracy to the criminal underworld, but he rarely took on commissions. Freud’s portraits often record the life of a relationship. Highly personal and private, they are an enigmatic record of time spent behind the closed door of the studio. The paintings demonstrate the unrelenting observational intensity of his work. The exhibition spans seven decades and is arranged broadly chronologically, beginning with his early explorations of the portrait. ‘I work from people that interest me and that I care about, in rooms that I live in and know’ Lucian Freud 65825 NPG - Lucian Freud Portraits Guide TEXT.indd 1 09/02/2012 09:28 MAN IN A CHAIR This is a portrait of Baron Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza. Like so many of the paintings in this exhibition, it makes reference to the traditions of historical portraiture, in this case Diego Velázquez, while remaining thoroughly contemporary. This is a private view of a powerful figure; his gaze is downward and he sits beside the painter’s discarded rags, his feet cropped from the lower edge of the composition. Freud pays attention to the cut of the suit and the fabric is rendered in as much detail as flesh. Oil on canvas, 1983–5 Thyssen-Bornemisza Collections 65825 NPG - Lucian Freud Portraits Guide TEXT.indd 2 09/02/2012 09:28 I Freud’s fi rst subjects included self-portraits, portraits of his friend, the patron and collector peter watson, and his tutor, the painter Cedric Morris. -

The Quest for a Female Identity in Historical Novels by British Women Writers

„My sense of my own identity is bound up with the past“ - The Quest for a Female Identity in Historical Novels by British Women Writers: Penelope Lively, Margaret Drabble, A.S. Byatt, Esther Freud Dissertation zur Erlangung des philosophischen Doktorgrades an der Philosophischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen vorgelegt von Jessica Koch aus Roth Göttingen 2012 Danksagung Von den Anfängen dieser Arbeit bis hin zu ihrer Veröffentlichung war es ein langer Weg. Bei all den Personen, die mich hierbei tatkräftig unterstützt und über die Jahre hinweg stets begleitet haben, möchte ich mich herzlich bedanken. Besonderer Dank gilt dabei meinen Eltern Heidi und Hans-Dieter Koch, die immer an mich geglaubt haben. Ohne sie und ihre Unterstützung wäre diese Arbeit gar nicht erst möglich gewesen. Bedanken möchte ich mich auch bei Frau Prof. Dr. Brigitte Glaser, die meine Dissertation nicht nur betreut hat, sondern mir auch zahlreiche hilfreiche und zugleich inspirierende Denkanstöße gegeben hat. Ferner möchte ich auch Frau Prof. Dr. Barbara Schaff für ihre freundliche Übernahme der Zweitkorrektur meinen Dank aussprechen. Gewidmet ist diese Schrift schließlich meinen Großeltern, die die Fertigstellung leider nicht mehr erleben konnten. Roth, im Februar 2014 Jessica Koch “Only connect.” In loving memory of my grandparents. 1 Table of Contents List of Abbreviations ............................................................................................................................... 3 1. “My sense of my own identity is bound up -

Sigmund Freud - Wikipedia, the Free Encyclopedia Page 1 of 10

Sigmund Freud - Wikipedia, the free encyclopedia Page 1 of 10 Sigmund Freud From Wikipedia, the free encyclopedia. Freud redirects to here. For other Freuds, see Freud (disambiguation) Sigmund Freud (May 6, 1856 - September 23, 1939) was an Austrian psychiatrist and the founder of the psychoanalytic school of psychology, a movement that popularized the theory that unconscious motives control much behavior. He became interested in hypnotism and how it could be used to help the mentally ill. He later abandoned hypnotism in favor of free association and dream analysis in developing what is now known as "the talking cure." These became the core elements of psychoanalysis. Freud was especially interested in what was then called hysteria, and is now called conversion syndrome. The name Freud is generally pronounced Froid in English and Froit in German. Freud's theories, and his treatment of patients, were controversial in 19th century Vienna, and remain hotly debated today. Freud's ideas are often discussed and analyzed as works of literature, philosophy, and general culture in addition to continuing debate around them as scientific and medical treatises. He is commonly referred to as "the father of psychoanalysis." Sigmund Freud Contents 1 His life 2 Freud's innovations 2.1 Early work 2.2 The unconscious 2.3 Psychosexual development 2.4 The id, ego and superego 2.5 Defense mechanisms 2.6 The life and death instincts 2.7 Speculation on religion 3 Freud's legacy 4 Patients 5 Major works 6 See also 7 Books critical of Freud and psychoanalysis 8 External links His life Sigismund Schlomo Freud was born into a Jewish family in Freiberg (Příbor), Moravia, the Austrian Empire (now the Czech Republic). -

Fat Medicine

Size Matters: Imagery of the Fat Female Body in the Art of Lucian Freud, Jenny Saville, Joel-Peter Witkin, Laurie Toby Edison, Leonard Nimoy, and Laura Aguilar By Brittany Lockard Submitted to the graduate degree program in Art History and the Graduate Faculty of the University of Kansas in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. ________________________________ Chairperson David Cateforis, Ph.D. ________________________________ Marni Kessler, Ph.D. ________________________________ Charles Eldredge, Ph.D. ________________________________ Marta Vicente, Ph.D. ________________________________ Judith McCrea, M.F.A. Date Defended: April 10, 2012 Brittany Jean Lockard The Dissertation Committee for Brittany Lockard certifies that this is the approved version of the following dissertation: Size Matters: Imagery of the Fat Female Body in the Art of Lucian Freud, Jenny Saville, Joel-Peter Witkin, Laurie Toby Edison, Leonard Nimoy, and Laura Aguilar ________________________________ Chairperson Dr. David Cateforis ii Abstract Since the early 1990s, a number of prominent artists have begun to produce images of the nude fat body. This dissertation looks at the works of several of those artists—Lucian Freud, Jenny Saville, Joel-Peter Witkin, Laurie Toby Edison, Leonard Nimoy, and Laura Aguilar—seeking to discover what meanings each individual artist layers onto the fat body. Asking why these artists might be interested in the fat body may seem an unnecessary question, as anxiety about fatness pervades Western culture. It is impossible to watch television, listen to the radio, or even read a magazine without being inundated by this unease; whether in the form of advertisements for various weight-loss programs and products, stories about the “obesity epidemic” facing the West, or human interest stories about life as an obese American. -

Lucian Freud Un Article De Wikipédia, L'encyclopédie Libre

Lucian Freud Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Lucian Freud, image composite par procsilas Lucian Michael Freud est un peintre figuratif britannique né le 8 décembre 1922 à Berlin (Allemagne). Il est le petit-fils du médecin et fondateur de la psychanalyse, Sigmund Freud. Lucian Freud est notamment célèbre pour avoir peint, en 2001, le portrait de la reine Élisabeth II à l'occasion de son jubilé, tableau qui a soulevé une polémique en Grande-Bretagne. Par son style à la fois réaliste, acéré et presque caricatural, Lucian Freud est considéré comme un des peintres figuratifs contemporains les plus importants, et un des plus exemplaires. Biographie « Toute œuvre est un portrait. » (Lucian Freud) Lucian Freud naît le 8 décembre 1922 à Berlin. Son père, l'architecte Ernst Ludwig Freud, est le plus jeune fils de Sigmund Freud. En 1934, pour échapper à l'antisémitisme nazi, Ernst Ludwig emmène sa famille à Londres. En 1938, suite à l'Anschluss, Sigmund Freud les y rejoint (les quatre sœurs de ce dernier – octogénaires – resteront à Vienne et mourront en camp de concentration). Après ses études secondaires, Lucian entre en 1938-1939 à la Central School of Arts and Crafts de Londres. De 1939 à 1941, il suit les cours de Cedric Morris à l'East Anglian School of Painting and Drawing à Dedham. Il est alors mobilisé dans la marine marchande puis démobilisé après trois mois de mer. De 1942 à 1943 il étudie à temps partiel au Goldsmith's College à Londres. En 1943, il illustre les poèmes de Nicholas Moore. -

Homework in Chemistry

Homework in chemistry https://stemhave.com/organic-chemistry.html About the father of psychoanalysis and, undoubtedly, not only psychologists know the brightest person, but everyone who is not indifferent to the history of modernity. Not so long ago, the book of the famous art critic Sebastian media was released in our country three years ago, in which the author outlined four stories about leading artists in 19-20x centuries, whose friendship and rivalry mutually influenced their creativity. One of the stories touched upon the difficult relationship of Lucien Freud and Francis Bacon. The fact that the famous artist grandson of the Sigmund Freud itself, I, confess, learned quite recently. In this connection, it became very interested in how the fate of the descendants of Freud was developed and what of them, even if they did not reach the glory of the ancestor, but still they could become famous in one way or another. The thought came, share a small information that I collected. Anna Freud. The most famous descendant of Freud is perhaps Anna Freud his youngest daughter and a sequence, the founder of children's psychoanalysis. At the beginning of the 40s, Anna Freud founded a Hampsted clinic in the UK (London), and in 50s he opened a children's clinic and children's therapeutic courses. At sunset, Anna worked at the University of Yale University. Freud's daughter was not married and she also did not have children, all his life dedicated to science. Lucien Freud. The second famous figure is directly Lucien Freud's grandson Sigmund Freud, whose portraits were distinguished by psychologism, and the manner broke all the stereotypes of academic painting. -

Geordie Grieg Café Com Lucian Freud.Pdf

Tradução de WALDÉA BARCELLOS 1ª edição 2013 CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ G862c Grieg, Geordie, 1960- Café com Lucian Freud [recurso eletrônico] / Geordie Grieg ; tradução Waldéa Barcellos. - 1. ed. - Rio de Janeiro : Record, 2013. recurso digital Tradução de: Breakfast with Lucian Formato: ePub Requisitos do sistema: Adobe Digital Editions Modo de acesso: World Wide Web ISBN 978-85-01-10167-9 (recurso eletrônico) 1. Freud, Lucian, 1922-2011. 2. Freud, Lucian, 1922-2011 – Narrativas pessoais. 3. Pintores – Grã-Bretanha – Biografia. 4. Livros eletrônicos. I. Título. 13-07241 CDD: 927 CDU: 929:75 Título original em inglês: Breakfast with Lucian Copyright © Geordie Greig, 2013 Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução, armazenamento ou transmissão de partes deste livro através de quaisquer meios, sem prévia autorização por escrito. Proibida a venda desta edição em Portugal e resto da Europa. Texto revisado segundo o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Direitos exclusivos de publicação em língua portuguesa para o Brasil adquiridos pela EDITORA RECORD LTDA. Rua Argentina 171 – 20921-380 – Rio de Janeiro, RJ – Tel.: 2585-2000, que se reserva a propriedade literária desta tradução Produzido no Brasil ISBN 978-85-01-10167-9 Seja um leitor preferencial Record. Cadastre-se e receba informações sobre nossos lançamentos e nossas promoções. Atendimento direto ao leitor: [email protected] ou (21) 2585-2002. What matter? Out of cavern comes a voice And all it knows is that one word ‘Rejoice!’ Conduct and work grow coarse, and coarse the soul, What matter? Those that Rocky Face holds dear, Lovers of horses and of women, shall, From marble of a broken sepulchre, Or dark betwixt the polecat and the owl, Or any rich, dark nothing disinter The workman, noble and saint, and all things run On that unfashionable gyre again.* “The Gyres”, W. -

Lucian Freud 1922 - 2011“

DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Lucian Freud 1922 - 2011“ Verfasserin Mag. Friederike Kraus angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2013 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 315 Studienrichtung lt. Studienblatt: Diplomstudium Kunstgeschichte Betreuerin / Betreuer: Dozent Dr. Werner Kitlitschka ii Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ................................................................................................................... 1 2 Forschungsstand und Methode ................................................................................... 4 3 Überblick über Leben und Werk ................................................................................ 7 3.1 Jugend ................................................................................................................ 7 3.1.1 Kindheit in Berlin ....................................................................................... 7 3.1.2 Schule in England ....................................................................................... 9 3.1.3 Erste Erfolge in London ............................................................................ 11 3.1.4 Frühe Nachkriegsjahre .............................................................................. 14 3.2 Frauen und Kinder ............................................................................................ 15 3.2.1 Zwei Ehen ................................................................................................. 15 3.2.2 Studentinnen, Modelle und weitere