Cahiers De Narratologie, 21

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Discografía De BLUE NOTE Records Colección Particular De Juan Claudio Cifuentes

CifuJazz Discografía de BLUE NOTE Records Colección particular de Juan Claudio Cifuentes Introducción Sin duda uno de los sellos verdaderamente históricos del jazz, Blue Note nació en 1939 de la mano de Alfred Lion y Max Margulis. El primero era un alemán que se había aficionado al jazz en su país y que, una vez establecido en Nueva York en el 37, no tardaría mucho en empezar a grabar a músicos de boogie woogie como Meade Lux Lewis y Albert Ammons. Su socio, Margulis, era un escritor de ideología comunista. Los primeros testimonios del sello van en la dirección del jazz tradicional, por entonces a las puertas de un inesperado revival en plena era del swing. Una sentida versión de Sidney Bechet del clásico Summertime fue el primer gran éxito de la nueva compañía. Blue Note solía organizar sus sesiones de grabación de madrugada, una vez terminados los bolos nocturnos de los músicos, y pronto se hizo popular por su respeto y buen trato a los artistas, que a menudo podían involucrarse en tareas de producción. Otro emigrante aleman, el fotógrafo Francis Wolff, llegaría para unirse al proyecto de su amigo Lion, creando un tandem particulamente memorable. Sus imágenes, unidas al personal diseño del artista gráfico Reid Miles, constituyeron la base de las extraordinarias portadas de Blue Note, verdadera seña de identidad estética de la compañía en las décadas siguientes mil veces imitada. Después de la Guerra, Blue Note iniciaría un giro en su producción musical hacia los nuevos sonidos del bebop. En el 47 uno de los jóvenes representantes del nuevo estilo, el pianista Thelonious Monk, grabó sus primeras sesiones Blue Note, que fue también la primera compañía del batería Art Blakey. -

Down Bea MUSIC '65 10Th YEARBOOK $1

down bea MUSIC '65 10th YEARBOOK $1 The Foundation Blues By Nat Hentoff Jazzmen As Critics By Leonard Feather The Academician Views De Jazz Musician ,By Malcolm E. Bessom The Jazz Musician Views The Academiciau By Marjorie Hyams Ericsson Jazz 1964: Good, Bad, Or Indifferent? Two Views Of The Year By Don DeMicheal And Tom Scanlan Articles by Stanley Dance, Vernon Duke, Don Heckman, George Hoefer, Dan Morgenstern, Pete Welding, and George Wiskirchen, C.S.C., Plus Many Other Features GUITARS Try a Harmony Soon ELECTRIC AT YOUR GUITARS gt AMPLIFIERS Favorite Music Dealer MANDOLINS BANJOS UKULELES Write for FREE full-color catalog •Address: Dept. 0Y5 Copyright 1964. The Harriony Co. Chicago 60632, U.S.A. introduces amajor current in Meateeee titiVe as COLTRANE presents SHEPP Highlighting a release of 12 distinguished new albums, is the brilliant debut A-68 J. J. JOHNSON - PROOF POSITIVE recording of ARCHIE SHEPP, who was discovered and introduced to us by A-69 YUSEF LATEEF LIVE AT PEP'S JOHN COLTRANE. We think you will agree that the young saxophonist's lucid A-70 MILT JACKSON - JAll 'N' SAMBA style and intuitive sense of interpretation will thrust him high on the list of A-71 ARCHIE SHEPP - FOUR FOR TRANE today's most influential jazz spokesmen. A-73 SHIRLEY SCOTT - EVERYBODY LOVES ALOVER A-74 JOHNNY HARTMAN - THE VOICE THAT IS As for COLTRANE himself, the 1964 Downbeat Poll's 1st place Tenor Man has A-75 OLIVER NELSON - MORE BLUES AND THE again produced a performance of unequalled distinction. ABSTRACT TRUTH Other 1st place winners represented by new Impulse albums are long-time favor- A-76 MORE OF THE GREAT LOREZ ALEXANDRIA ites J.J. -

![St]^ Album Reviews](https://docslib.b-cdn.net/cover/8036/st-album-reviews-1878036.webp)

St]^ Album Reviews

ST]^ ALBUM REVIEWS 'X-X4<vC4«M»»W-: "THE NEW ‘I LOVE PARIS’ ’’—Michel Legrand and his Orch.—Columbia CL 1640 “THE FIRST COUNTRY COLLECTION OF Michel Legrand’s first “I Love Paris" LP intro- WARREN SMITH”—Liberty LST 7199 duced him to American disk audiences and resulted Fast rising young newcomer to country music ranks, in one of the label’s biggest hit sets. The original Warren Smith bows on his first album songs have been retained, as have many of the tor the label. In it he performs his two big hits, original arrangements, but now newly-recorded “I Don’t Believe I’ll Fall In Love Today” and “Odds And Ends,” and lends talented in stereo a new sales vista is open for it. A tiib- a voice to the recreation of ute to the Legrand touch is that the modernity he several country items of recent vintage, including “Foolin’ achieved in the first set is just as up to date now Around,” “Kissing My with just some minor changes for stereo’s sake. Pillow,” “Pick Me Up On Your Way Down” and Among the tunes are “I Love Paris,” “Under The “I Fall To Pieces.” Should get a solid country Bridges Of Paris,” “La Vie En Rose” and “The field reception. Last Time I Saw Paris.” “GUITAR LAMENT”—A1 Viola—World Pacific WP-1408 “DONALD BYRD AT THE HALF NOTE CAFE” Volume 1 Blue Note 4060 A lot of of artistry and care has gone into the — — The relaxed, superbly sympathetic atmosphere of production of this album. -

Arturo O'farrill Ron Horton Steve Potts Stan Getz

SEPTEMBER 2015—ISSUE 161 YOUR FREE GUIDE TO THE NYC JAZZ SCENE NYCJAZZRECORD.COM GARY BARTZ musical warrior ARTURO RON STEVE STAN O’FARRILL HORTON POTTS GETZ Managing Editor: Laurence Donohue-Greene Editorial Director & Production Manager: Andrey Henkin To Contact: The New York City Jazz Record 66 Mt. Airy Road East SEPTEMBER 2015—ISSUE 161 Croton-on-Hudson, NY 10520 United States Phone/Fax: 212-568-9628 New York@Night 4 Laurence Donohue-Greene: Interview : Arturo O’Farrill 6 by russ musto [email protected] Andrey Henkin: [email protected] Artist Feature : Ron Horton 7 by sean fitzell General Inquiries: [email protected] On The Cover : Gary Bartz 8 by james pietaro Advertising: [email protected] Encore : Steve Potts by clifford Allen Editorial: 10 [email protected] Calendar: Lest We Forget : Stan Getz 10 by george kanzler [email protected] VOXNews: LAbel Spotlight : 482 Music by ken waxman [email protected] 11 Letters to the Editor: [email protected] VOXNEWS 11 by katie bull US Subscription rates: 12 issues, $35 International Subscription rates: 12 issues, $45 In Memoriam 12 by andrey henkin For subscription assistance, send check, cash or money order to the address above or email [email protected] Festival Report 13 Staff Writers David R. Adler, Clifford Allen, CD Reviews 14 Fred Bouchard, Stuart Broomer, Katie Bull, Thomas Conrad, Ken Dryden, Donald Elfman, Miscellany 39 Brad Farberman, Sean Fitzell, Kurt Gottschalk, Tom Greenland, Event Calendar Alex Henderson, Marcia Hillman, 40 Terrell Holmes, Robert Iannapollo, Suzanne Lorge, Marc Medwin, Russ Musto, Joel Roberts, John Sharpe, Elliott Simon, Andrew Vélez, Ken Waxman Alto saxophonist Gary Bartz (On The Cover) turns 75 this month and celebrates with two nights at Dizzy’s Club. -

July Album Releases July Album Relea

—— L ——— — JULY ALBUM RELEASES JULY ALBUM RELEA illlilllllillllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli MERCURY INTERNATIONAL Mozart—Symphony No. 40 In G Minor, K. 550— POPULAR Haydn Symphony No. 104 In D (London)—Vienna Songs Of Philharmonic Orchestra—Herbert Von Karajan, The Blue And Gray—The Wayfarers Trio Guitarra Clasica y Flamenca Played By Rogelio — Conductor—LM.2535 (M)—LSC-2535 (S) —SR 60634 (SI—MG 20634 (M) Reguera— International 13014 (M) Symphony No. 7 In A, Op. 92—Vienna Philhar- Pola Chapelle Sings Italian Folk Songs Pola Cha- — monic Orchestra—Herbert Von Karajjan, Conduc- pelle— International 113015 (M) ABC PARAMOUNT tor—LM-2536 (M)—LSC-2536 (S) RCA Jack Elliott Sings The Songs Of Woody Guthrie VICTOR Brahms Symphony No. 1 In C Minor, Op. 68— International 13016 (M) “Journey To Love” Teddy Randazzo ABC 352 (M) Vienna Philharmonic Orchestra—Herbert Von Kar- — — The The Best Of Robin Roberts— International 13017 (M) “60 French Girls Sing Great Dance Bands Of The ’30s And ’40s ajan, Conductor—LM-2537 (Ml—LSC-2537 (S) Encore”—-Les Djinns Singers MePeake Family Of Belfast— International 13018 (M) Glenn Miller & His Orchestra LPM 2080 IM) Trios: Beethoven, Schubert, Bach Jascha Heifetz, —ABC 368 (M) — Ruth Rubin Sings Yiddish Folk Songs International — Swing Classics— Lionel Hampton And — Violinist William Primrose, Violist—Gregor Pia- “One! Two! Polka-Go-Round”—Lou Prohut—ABC His Jazz 13019 (M) — 372 (M) Groups—LPM 2318 IM) tigorsky, Cellist—LM-2563 (M) LSC-2S63 (S) Oh, Gentle “Great For Dancing (Vol. ID” — The Sociables — Shepherd—Bob Daniels—LPM 2324 IM) Sousa Forever: Morton Gould and his Symphonic ABC 376 (M) —LSP 2324 IS) Band—LM-2569 (Ml—LSC-2569 (S) “The Golden Touch Plays 26 Golden Favorites” — Festival Of RCA Victor Artists—Vol. -

Donald Byrd Kofi Mp3, Flac, Wma

Donald Byrd Kofi mp3, flac, wma DOWNLOAD LINKS (Clickable) Genre: Jazz Album: Kofi Country: UK Released: 1995 Style: Hard Bop MP3 version RAR size: 1177 mb FLAC version RAR size: 1727 mb WMA version RAR size: 1210 mb Rating: 4.1 Votes: 502 Other Formats: AU MOD APE XM AIFF MMF AC3 Tracklist Hide Credits Kofi A1 9:30 Written-By – D. Byrd* Fufu A2 9:45 Written-By – D. Byrd* Perpetual Love B1 8:00 Written-By – D. Byrd* Elmina B2 8:30 Written-By – D. Byrd* Companies, etc. Copyright (c) – Capitol Records, Inc. Phonographic Copyright (p) – Capitol Records, Inc. Manufactured By – EMI Records Ltd. Recorded At – A&R Studios Remixed At – Capitol Studios Credits Bass – Ron Carter Design, Art Direction – Patrick Roques Drums – Mickey Roker (tracks: 3 to 5) Drums, Percussion – Airto* Electric Bass – Bob Cranshaw (tracks: 1, 2) Electric Piano – Duke Pearson Flute, Tenor Saxophone – Lew Tabakin* (tracks: 1, 2) Guitar – Wally Richardson (tracks: 3 to 5) Percussion – Dom Um Romao (tracks: 3 to 5) Photography By [Cover Photograph] – Francis Wolff Producer – Duke Pearson Reissue Producer [Blue Note Rare Groove Series Produced By] – Michael Cuscuna, Tom Evered Reissue Producer [Produced For Release] – Bob Belden Remix – Larry Walsh Tenor Saxophone – Frank Foster Trombone – William Campbell* Trumpet – Donald Byrd Notes Tracks A1 + A2 recorded on December 16, 1969 at A&R Studios, New York City. Tracks B1 + B2 recorded on December 4, 1970 at A&R Studios, New York City. First issue of these sessions. Manufactured in the UK by EMI Records Ltd. (On labels) Manufactured by Capitol Records, Inc., Hollywood and Vine Streets, Hollywood, California. -

JVVWL VOL.9 B5 24P Mojibake.Indd 1 16.10.14 7:37:54 PM SONNY CLARK

JVVWL VOL.9_B5_24P_mojibake.indd 1 16.10.14 7:37:54 PM SONNY CLARK HANK MOBLEY SONNY CLARK CURTIS FULLER JOHN JENKINS Hank Mobley Dial "S" For Sonny Bone & Bari With Kenny Burrell (BLUE NOTE/BLP1568/63rd/ (BLUE NOTE/BLP1570/63rd/DG/ (BLUE NOTE/BLP1572/63rd/DG/ (BLUE NOTE/BLP1573/63rd/DG/ 片面23付/DG) Rなし) Rなし) Rなし) 買取 買取 買取 買取 価格 ¥250,000 10%UP→ ¥275,000 価格 ¥80,000 10%UP→ ¥88,000 価格 ¥50,000 10%UP→ ¥55,000 価格 ¥80,000 10%UP→ ¥88,000 SONNY CLARK SONNY CLARK JOHNNY GRIFFIN CLIFF JORDAN Sonny's Crib Sonny Clark Trio The Congregation Cliff Craft (BLUE NOTE/BLP1576/63rd/ (BLUE NOTE/BLP1579/63rd/DG/ (BLUE NOTE/BLP1580/63rd/DG/ (BLUE NOTE/BLP1582/63rd/DG/ 両面23付/DG/Rなし) Rなし) Rなし) Rなし) 買取 価格 ¥130,000 10%UP→ ¥143,000 23なし 買取 買取 買取 買取 価格 ¥55,000 10%UP→ ¥60,500 価格 ¥80000 10%UP→ ¥88,000 価格 ¥100,000 10%UP→ ¥110,000 価格 ¥75,000 10%UP→ ¥82,500 SONNY CLARK LEE MORGAN LOU DONALDSON Louis Smith Cool Struttin' Candy Lou Takes Off Smithville (BLUE NOTE/BLP1588/63rd/DG/ (BLUE NOTE/BLP1590/63rd/DG/ (BLUE NOTE/BLP1591/63rd/DG/ (BLUE NOTE/BLP1594/63rd/DG/ Rなし) Rなし) Rなし) Rなし) 買取 買取 買取 買取 価格 ¥180,000 10%UP→ ¥198,000 価格 ¥100,000 10%UP→ ¥110,000 価格 ¥60,000 10%UP→ ¥66,000 価格 ¥100,000 10%UP→ ¥110,000 BENNIE GREEN JACKIE McLEAN SONNY CLARK DEXTER GORDON Soul Stirrin' Jackie's Bag Leapin' And Lopin' Go (BLUE NOTE/BLP1599/63rd/DG/ (BLUE NOTE/BLP4051/63rd/ 両面DG) (BLUE NOTE/BLP4091/NY/耳) (BLUE NOTE/BLP4112/NY/耳) Rなし) 買取 価格 ¥50,000 10%UP→ ¥55,000 DG 買取 なし 買取 買取 価格 ¥25,000 10%UP→ ¥27,500 買取 価格 ¥40,000 10%UP→ ¥44,000 価格 ¥20,000 10%UP→ ¥22,000 価格 ¥15,000 10%UP→ ¥16,500 02 掲載されている10%UP価格は、弊社のレコード買取アップキャンペーン期間中の価格例となります。 -

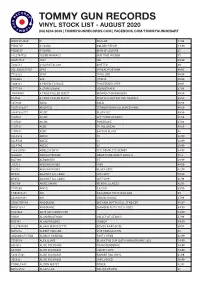

Vinyl Stock List - August 2020 (03) 6234 2039 | Tommygunrecords.Com | Facebook.Com/Tommygunhobart

TOMMY GUN RECORDS VINYL STOCK LIST - AUGUST 2020 (03) 6234 2039 | TOMMYGUNRECORDS.COM | FACEBOOK.COM/TOMMYGUNHOBART WARPLP302X !!! WALLOP 47.99 PIE027LP #1 DADS GOLDEN REPAIR 44.99 PIE005LP #1 DADS MAN OF LEISURE 35 8122794723 10,000 MANIACS OUR TIME IN EDEN 45 SSM144LP 1927 ISH 39.99 7202581 24 CARAT BLACK GHETTO 69 USI_B001655701 2PAC 2PACALYPSE NOW 49.95 7783828 2PAC THUG LIFE 49.99 FWR004 360 UTOPIA 49.99 5809181 A PERFECT CIRCLE THIRTEENTH STEP 49.95 6777554 A STAR IS BORN SOUNDTRACK 67.99 JIV41490.1 A TRIBE CALLED QUEST MIDNIGHT MARAUDERS 49.99 R14734 A TRIBE CALLED QUEST PEOPLE'S INSTINCTIVE TRAVELS 69.99 5351106 ABBA GOLD 49.99 19075850371 ABORTED TERRORVISION COLOURED VINYL 49.99 88697383771 AC/DC BLACK ICE 49.99 5107611 AC/DC LET THERE BE ROCK 41.99 5107621 AC/DC POWERAGE 47.99 5107581 ACDC 74 JAIL BREAK 49.99 5107651 ACDC BACK IN BLACK 45 XLLP313 ADELE 19 32.99 XLLP520 ADELE 21 32.99 XLLP740 ADELE 25 29.99 1866310761 ADOLESCENTS THE COMPLETE DEMOS 34.95 LL030LP ADRIAN YOUNGE SOMETHING ABOUT APRIL II 52.8 M27196 AEROSMITH ST 39.99 J12713 AFGHAN WHIGS 1965 49.99 P18761 AFGHAN WHIGS BLACK LOVE 42.99 OP048 AGAINST ALL LOGIC 2012-2017 59.99 OP053 AGAINST ALL LOGIC 2017-2019 61.99 S80109 AIMEE MANN MENTAL ILLNESS 42.95 7747280 AINTS 5,6,7,8,9 39.99 1.90296E+11 AIR CASANOVA 70 PIC DISC RSD 40 2438488481 AIR VIRGIN SUICIDE 37.99 SPINE799189 AIRBOURNE BREAKIN OUTTA HELL STND EDT 45.95 NW31135-1 AIRBOURNE DIAMOND CUTS THE B SIDES 44.99 FN279LP AK79 40TH ANNIV EDT 63.99 VS001 ALAN BRAUFMAN VALLEY OF SEARCH 47.99 M76741 ALAN PARSONS I -

Dexter Gordon One Flight up Mp3, Flac, Wma

Dexter Gordon One Flight Up mp3, flac, wma DOWNLOAD LINKS (Clickable) Genre: Jazz Album: One Flight Up Country: US Released: 1973 MP3 version RAR size: 1984 mb FLAC version RAR size: 1257 mb WMA version RAR size: 1302 mb Rating: 4.4 Votes: 882 Other Formats: WMA DMF MIDI TTA MOD MP3 MP4 Tracklist Hide Credits Tanya A Written-By – Donald Byrd Coppin' The Haven B1 Written-By – Kenny Drew Darn That Dream B2 Written-By – DeLange*, Van Heusen* Companies, etc. Mastered At – AcousTech Mastering Manufactured By – EMI Music Special Markets Pressed By – Record Technology Incorporated Credits Bass – Niels-Henning Ørsted Pedersen Design – Reid Miles Drums – Art Taylor Liner Notes – Leonard Feather Photography By – Francis Wolff Piano – Kenny Drew Recorded By – Jacques Lubin Remastered By – Dr. Groove*, Mr. Record* Tenor Saxophone – Dexter Gordon Trumpet – Donald Byrd Notes Originally released 1964 on Blue Note Records as B2-84176. Barcode and Other Identifiers Matrix / Runout: CLP 7051-A MR RECORD & DR GROOVE @ ATM 15613.1 Matrix / Runout: CLP 7051-B MR RECORD & DR GROOVE @ ATM 15613.2 Other versions Category Artist Title (Format) Label Category Country Year Dexter One Flight Up (LP, BLP 4176 Blue Note BLP 4176 US 1964 Gordon Album, Mono) Blue Note, BST-84176, Dexter One Flight Up (LP, BST-84176, Heavenly France 2013 HS103VL Gordon Album, RE, 180) HS103VL Sweetness Dexter One Flight Up (LP, BST 84176 Blue Note BST 84176 US 1967 Gordon Album, RE) 84176, Dexter One Flight Up (LP, Blue Note, Blue 84176, US 1977 BST-84176 Gordon Album, RE) Note BST-84176 One Flight Up (LP, Dexter BST 84176 Album, RE, RM, Blue Note BST 84176 France 1985 Gordon DMM) Related Music albums to One Flight Up by Dexter Gordon Dexter Gordon - Body And Soul Donald Byrd - At The Half Note Cafe (Volume 2) Kenny Drew & Niels-Henning Ørsted Pedersen - Duo 2 Donald Byrd - Fuego Donald Byrd - Electric Byrd Dexter Gordon - The Best Of Dexter Gordon Kenny Drew Quintet / Quartet - This Is New Donald Byrd - Byrd In Hand Dexter Gordon - Dexter Calling . -

「Jazz Vintage Vinyl Want List Vol.3」はwebでもご覧頂けます

BLUE NOTE JAY JAY JOHNSON JAY JAY JOHNSON JIMMY SMITH JIMMY SMITH The Eminent Vol.1 The Eminent Vol.2 A New Sound A New Star Vol.1 A New Sound A New Star Vol.2 (BLP1505/LEX/DG/FLAT/額) (BLP1506/LEX/DG/FLAT/額) (BLP1512/LEX/DG/FLAT/額) (BLP1514/LEX/DG/FLAT/額) 買取 買取 買取 買取 価格 ¥25,000 10%UP→ ¥27,500 価格 ¥25,000 10%UP→ ¥27,500 価格 ¥20,000 10%UP→ ¥22,000 価格 ¥20,000 10%UP→ ¥22,000 VINTAGE JAZZ VINYL WANT LIST VOL.3 - 2013 AUTUMN JAZZ VINYL WANT VINTAGE GIL MELLE HORACE SILVER HORACE SILVER KENNY DORHAM Patterns In Jazz And The Jazz Messengers Horace Silver Tiro & Art Blakey - At The Cafe Bohemia (BLP1517/LEX/DG/FLAT/額) (BLP1518/LEX/DG/FLAT/額) Sabu (BLP1524/LEX/DG/FLAT/額) (BLP1520/LEX/DG/FLAT/額) 買取 買取 買取 買取 価格 ¥25,000 10%UP→ ¥27,500 価格 ¥20,000 10%UP→ ¥22,000 価格 ¥25,000 10%UP→ ¥27,500 価格 ¥100,000 10%UP→ ¥110,000 JIMMY SMITH CLIFFORD BROWN JIMMY SMITH JIMMY SMITH The Incredible Vol.3 Memorial Album At Club Baby Grand Vol.1 At Club Baby Grand Vol.2 (BLP1525/LEX/DG/FLAT/額) (BLP1526/LEX/DG/FLAT/額) (BLP1528/LEX/DG/FLAT/額) (BLP1529/LEX/DG/FLAT/額) 買取 買取 買取 買取 価格 ¥25,000 10%UP→ ¥27,500 価格 ¥80,000 10%UP→ ¥88,000 価格 ¥25,000 10%UP→ ¥27,500 価格 ¥25,000 10%UP→ ¥27,500 LEE MORGAN HORACE SILVER KENNY BURRELL HANK MOBLEY Indeed! 6 Pieces Of Silver Volume 2 And His All Stars (BLP1538/LEX/DG/FLAT/額) (BLP1539/LEX/DG/FLAT/額) (BLP1543/LEX/DG/FLAT/額) (BLP1544/63RD/23/DG/FLAT/額) 買取 買取 買取 買取 価格 ¥160,000 10%UP→ ¥176,000 価格 ¥25,000 10%UP→ ¥27,500 価格 ¥50,000 10%UP→ ¥55,000 価格 ¥70,000 10%UP→ ¥77,000 表内の10%アップキャンペーン価格は、弊社のレコード買取アップキャンペーン期間中の価格例となります。 02 ※オリジナル盤の買取価格は、ジャケット・盤共にトップコンディションの価格で、2013年11月1日(金)現在のものです。 -

Blue Note Label Discography Was Compiled Using Our Record Collections, Schwann Catalogs from 1949 to 1982, a Phono-Log from 1963

Discography Of The Blue Note Label Blue Note was started in New York City in 1938 by Alfred W. Lion. Blue Note recorded jazz only. The following history of the Blue Note record label is from the Blue Note Website (bluenote.com). “In 1925, 16-year old Alfred Lion noticed a concert poster for Sam Wooding's orchestra near his favorite ice-skating arena in his native Berlin, Germany. He'd heard many of his mother's jazz records and began to take an interest in the music, but that night his life was changed. The impact of what he heard live touched a deep passion within him. His thirst for the music temporarily brought him to New York in 1928 where he worked on the docks and slept in Central Park to get closer to the music. On December 23, 1938, Lion attended the celebrated Spirituals to Swing concert at Carnegie Hall. The power, soul and beauty with which boogie woogie piano masters Albert Ammons and Meade Lux Lewis rocked the stage gripped him. Exactly two weeks later, on January 6 at 2 in the afternoon, he brought them into a New York studio to make some recordings. They took turns at the one piano, recording four solos each before relinquishing the bench to the other man. The long session ended with two stunning duets. Blue Note Records was finally a reality. The label's first brochure in May of 1939 carried a statement of purpose that Lion rarely strayed from throughout the many styles and years during which he built one of the greatest jazz record companies in the world. -

RIAS Bandarchiv 10.01.14.09

Bandnr. Sparte Titel Werk / Album Komponist Orchester Interpret Jahrgang Stichworte 0002 Club 18, Jazz Mr. Mith goes to town The Chico Hamilton Qintet 0003 Club 18, Jazz Such sweet thunder Duke Ellington 1951 0004 Club 18 Jack´s blues George Russell George Russell and his smalltet 0005 Club 18, Jazz Maniac Ferguson Orchestra Joe Malni ten Sax 0006 Club 18, Jazz The King David suite Lionel Hampton Dimitri Metropulos Lionel Hampton, Vibra. 0007 Club 18, Jazz Confusion blues Bob Brookmeyer 0008 Club 18, Jazz I´ll remember april Gene de Paul Modern Jazz quintet 1941 0009 Club 18, Jazz Out of nowhere Dave Brubeck 0010 Club 18, Jazz Le souk Dave Brubeck 0011 Club 18, Jazz Laura The Cahrlie Ventura quintet 0012 Club 18, Jazz avalon Charlie Ventura 1949 0013 Club 18, Jazz departure at ten Karel Flach Orchester 0014 Club 18, Jazz When the saints go marching in Dixieland rhythm king 0015 Club 18, Jazz domicile Joki Freund & Albert Mangelsdorff sextet 0016 Club 18, Jazz going my hemingway Hans Koller new Jazz stans 0017 Club 18, Musical New girl in town Musical: New girl in town Bob Merrill Jazz goes to broadway 0018 Club 18, Jazz Riverside blues Dixieland rhythm king 0018 a enfällt 0019 Club 18, Jazz take the a train Billy Strayhorn Dave Brubeck 0020 Club 18, Jazz abstract art mit Interview Buddy de Franco Quintet 0021 Club 18, Jazz Ralph´s new blues Milt Jackson Modern Jazz Quintet 0022 Club 18, Musical The best thing for you Musical: Call me Madam Irwing Belin 1950 0023 Club 18, Jazz two beats or not two beats Bobby Hackett 0025 Club 18, Jazz