Zandonai E I Cantanti Etnei

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Boito Librettista E Compositore: Arrigo Boito E La Genesi Del Nerone Nell’Archivio Storico Ricordi

Assessorato alla Cultura Boito librettista e compositore: Arrigo Boito e la genesi del Nerone nell’Archivio Storico Ricordi 5 Ottobre - 17 Novembre 2019 Casa della Musica – Museo dell’Opera – Casa del Suono, Parma Il Settore Casa della Musica del Comune di Parma realizza nel prossimo autunno un innovativo ed affascinante percorso espositivo alla scoperta del Nerone di Arrigo Boito, in collaborazione con Archivio Storico Ricordi, che rende disponibili in questa occasione i propri esclusivi materiali iconografici e documentari. La mostra, che si inaugura il prossimo 5 ottobre 2019 alle 16 nella sede di Palazzo Cusani, si snoderà tra Casa del Suono e Museo dell’Opera, dove saranno realizzati approfondimenti e ascolti storici, a cura dell’Archivio Storico del Teatro Regio, e lo spazio espositivo appositamente attrezzato al primo piano di Casa della Musica, che vedrà protagonisti i materiali di Archivio Ricordi. Una ulteriore e preziosa collaborazione si realizza inoltre con il Dipartimento di Musicologia di Cremona, che partecipa a questa iniziativa mettendo a disposizione una vera chicca, i rulli per autopiano del Nerone, incisi nel 1924 proprio in occasione della prima rappresentazione alla Scala, il cui suono potrà rivivere oggi grazie ad un progetto di recupero guidato dal professor Pietro Zappalà, che interverrà con una dimostrazione esclusiva sul funzionamento dei rulli per autopiano domenica 13 ottobre alle ore 11 presso l’Auditorium di Casa della Musica Sarà dunque l’occasione per offrire uno spaccato dell’iter creativo dell’opera -

Thoughts on Diegetic Music in the Early Operas of Zandonai1

DAVID ROSEN THOUGHTS ON DIEGETIC MUSIC IN THE EARLY OPERAS OF ZANDONAI1 Diegetic music – «music that (apparently) issues from a source within the narrative» (Gorbman, 23)2 – plays an important role in Zandonai’s early operas: not only does it appear frequently, but it often pushes the action forward, eliciting responses from the characters who hear it. And some of its uses are unusual, if not unprecedented. In this essay I focus on Il grillo del focolare but make cross-references to diegetic music in L’uccellino d’oro, Conchita, and Melenis as well. Readers unfamiliar with these operas may want to consult plot summaries, for example, in Dryden (469-79). Table 1 lists the passages referred to in this essay. 1 I want to express my thanks to the Centro internazionale di studi «Riccardo Zan- donai», especially to Diego Cescotti, Irene Comisso, and Federica Fortunato for assistance of all sorts before, during, and after the conference. Thanks go also to Gary Moulsdale for his comments on an earlier version of this text, to Ann Beck- man and other friends on WM-L (my favorite online opera discussion group) for answering some questions about precedents for certain uses of diegetic music, and to Carol Rosen for having translated into Italian the version of this essay that I delivered at the conference. 2 Citations refer to the Selective Bibliography at the end of this essay. The category ‘diegetic music’ thus includes both ‘musica in scena’ and ‘musica di scena’ (for the distinction see, for example, Girardi, 101-102). That is, it may include music emanating from offstage (whether in the wings or from the orchestra pit) or on- stage in full view of the audience. -

Cavalleria Rusticana Pagliacci

Pietro Mascagni - Ruggero Leoncavallo Cavalleria rusticana PIETRO MASCAGNI Òpera en un acte Llibret de Giovanni Targioni -Tozzetti i Guido Menasci Pagliacci RUGGERO LEONCAVALLO Òpera en dos actes Llibret i música de Ruggero Leoncavallo 5 - 22 de desembre Temporada 2019-2020 Temporada 1 Patronat de la Fundació del Gran Teatre del Liceu Comissió Executiva de la Fundació del Gran Teatre del Liceu President d’honor President Joaquim Torra Pla Salvador Alemany Mas President del patronat Vocals representants de la Generalitat de Catalunya Salvador Alemany Mas Mariàngela Vilallonga Vives, Francesc Vilaró Casalinas Vicepresidenta primera Vocals representants del Ministerio de Cultura y Deporte Mariàngela Vilallonga Vives Amaya de Miguel Toral, Antonio Garde Herce Vicepresident segon Vocals representants de l'Ajuntament de Barcelona Javier García Fernández Joan Subirats Humet, Marta Clarí Padrós Vicepresident tercer Vocal representant de la Diputació de Barcelona Joan Subirats Humet Joan Carles Garcia Cañizares Vicepresidenta quarta Vocals representants de la Societat del Gran Teatre del Liceu Núria Marín Martínez Javier Coll Olalla, Manuel Busquet Arrufat Vocals representants de la Generalitat de Catalunya Vocals representants del Consell de Mecenatge Francesc Vilaró Casalinas, Àngels Barbarà Fondevila, Àngels Jaume Giró Ribas, Luis Herrero Borque Ponsa Roca, Pilar Fernández Bozal Secretari Vocals representants del Ministerio de Cultura y Deporte Joaquim Badia Armengol Santiago Fisas Ayxelà, Amaya de Miguel Toral, Santiago de Director general -

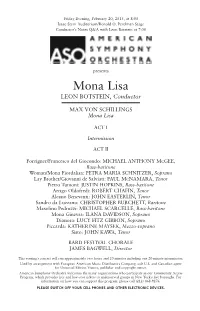

Mona Lisa LEON BOTSTEIN, Conductor

Friday Evening, February 20, 2015, at 8:00 Isaac Stern Auditorium/Ronald O. Perelman Stage Conductor’s Notes Q&A with Leon Botstein at 7:00 presents Mona Lisa LEON BOTSTEIN, Conductor MAX VON SCHILLINGS Mona Lisa ACT I Intermission ACT II Foreigner/Francesco del Giocondo: MICHAEL ANTHONY MCGEE, Bass-baritone Woman/Mona Fiordalisa: PETRA MARIA SCHNITZER, Soprano Lay Brother/Giovanni de Salviati: PAUL MCNAMARA, Tenor Pietro Tumoni: JUSTIN HOPKINS, Bass-baritone Arrigo Oldofredi: ROBERT CHAFIN, Tenor Alessio Beneventi: JOHN EASTERLIN, Tenor Sandro da Luzzano: CHRISTOPHER BURCHETT, Baritone Masolino Pedruzzi: MICHAEL SCARCELLE, Bass-baritone Mona Ginevra: ILANA DAVIDSON, Soprano Dianora: LUCY FITZ GIBBON, Soprano Piccarda: KATHERINE MAYSEK, Mezzo-soprano Sisto: JOHN KAWA, Tenor BARD FESTIVAL CHORALE JAMES BAGWELL, Director This evening’s concert will run approximately two hours and 20 minutes including one 20-minute intermission. Used by arrangement with European American Music Distributors Company, sole U.S. and Canadian agent for Universal Edition Vienna, publisher and copyright owner. American Symphony Orchestra welcomes the many organizations who participate in our Community Access Program, which provides free and low-cost tickets to underserved groups in New York’s five boroughs. For information on how you can support this program, please call (212) 868-9276. PLEASE SWITCH OFF YOUR CELL PHONES AND OTHER ELECTRONIC DEVICES. FROM THE Music Director The Stolen Smile DVDs or pirated videos. Opera is the by Leon Botstein one medium from the past that resists technological reproduction. A concert This concert performance of Max von version still represents properly the Schillings’ 1915 Mona Lisa is the latest sonority and the multi-dimensional installment of a series of concert perfor- aspect crucial to the operatic experi- mances of rare operas the ASO has pio- ence. -

El Camino De Verdi Al Verismo: La Gioconda De Ponchielli the Road of Verdi to Verism: La Gioconda De Ponchielli

Revista AV Notas, Nº8 ISSN: 2529-8577 Diciembre, 2019 EL CAMINO DE VERDI AL VERISMO: LA GIOCONDA DE PONCHIELLI THE ROAD OF VERDI TO VERISM: LA GIOCONDA DE PONCHIELLI Joaquín Piñeiro Blanca Universidad de Cádiz RESUMEN Con Giuseppe Verdi se amplificaron y superaron los límites del Bel Canto representado, fundamentalmente, por Rossini, Bellini y Donizetti. Se abrieron nuevos caminos para la lírica italiana y en la evolución que terminaría derivando en la eclosión del Verismo que se articuló en torno a una nutrida generación de autores como Leoncavallo, Mascagni o Puccini. Entre Verdi y la Giovane Scuola se situaron algunos compositores que constituyeron un puente entre ambos momentos creativos. Entre ellos destacó Amilcare Ponchielli (1834-1886), profesor de algunos de los músicos más destacados del Verismo y autor de una de las óperas más influyentes del momento: La Gioconda (1876-1880), estudiada en este artículo en sus singularidades formales y de contenido que, en varios aspectos, hacen que se adelante al modelo teórico verista. Por otra parte, se estudian también cuáles son los elementos que conserva de los compositores italianos precedentes y las influencias del modelo estético francés, lo que determina que la obra y su compositor sean de complicada clasificación, aunque habitualmente se le identifique incorrectamente con el Verismo. Palabras clave: Ponchielli; Verismo; Giovane Scuola; ópera; La Gioconda; Italia ABSTRACT With Giuseppe Verdi, the boundaries of Bel Canto were amplified and exceeded, mainly represented by Rossini, Bellini and Donizetti. New paths were opened for the Italian lyric and in the evolution that would end up leading to the emergence of Verismo that was articulated around a large generation of authors such as Leoncavallo, Mascagni or Puccini. -

CYLINDERS 2M = 2-Minute Wax, 4M WA= 4-Minute Wax, 4M BA = Edison Blue Amberol, OBT = Original Box and Top, OP = Original Descriptive Pamphlet

CYLINDERS 2M = 2-minute wax, 4M WA= 4-minute wax, 4M BA = Edison Blue Amberol, OBT = original box and top, OP = original descriptive pamphlet. ReproB/T = Excellent reproduction orange box and printed top Any mold on wax cylinders is always described. All cylinders are boxed (most in good quality boxes) with tops and are standard 2¼” diameter. All grading is visual. All cylinders EDISON unless otherwise indicated. “Direct recording” means recorded directly to cylinder, rather than dubbed from a Diamond-Disc master. This is used for cylinders in the lower 28200 series where there might be a question. BLANCHE ARRAL [s] 4108. Edison BA 28125. MIGNON: Je suis Titania (Thomas). Repro B/T. Just about 1-2. $40.00. ADELINA AGOSTINELLI [s]. Bergamo, 1882-Buenos Aires, 1954. A student in Milan of Giuseppe Quiroli, whom she later married, Agostinelli made her debut in Pavia, 1903, as Giordano’s Fedora. She appeared with success in South America, Russia, Spain, England and her native Italy and was on the roster of the Hammerstein Manhattan Opera, 1908-10. One New York press notice indicates that her rendering of the “Suicidio” from La Gioconda on a Manhattan Sunday night concert “kept her busy bowing in recognition to applause for three or four minutes”. At La Scala she was cast with Battistini in Simon Boccanegra and created for that house in 1911 the Marschallin in their first Rosenkavalier. Her career continued into the mid-1920s when she retired to Buenos Aires and taught. 4113. Edison BA 28159. LA TRAVIATA: Addio del passato (Verdi). ReproB/T. -

Operas Performed in New York City in 2013 (Compiled by Mark Schubin)

Operas Performed in New York City in 2013 (compiled by Mark Schubin) What is not included in this list: There are three obvious categories: anything not performed in 2013, anything not within the confines of New York City, and anything not involving singing. Empire Opera was supposed to perform Montemezzi’s L'amore dei tre re in November; it was postponed to January, so it’s not on the list. Similarly, even though Bard, Caramoor, and Peak Performances provide bus service from midtown Manhattan to their operas, even though the New York City press treats the excellent but four-hours-away-by-car Glimmerglass Festival like a local company, and even though it’s faster to get from midtown Manhattan to some performances on Long Island or in New Jersey or Westchester than to, say, Queens College, those out-of-city productions are not included on the main list (just for reference, I put Bard, Caramoor, and Peak Performances in an appendix). And, although the Parterre Box New York Opera Calendar (which includes some non-opera events) listed A Rite, a music-theatrical dance piece performed at the BAM Opera House, I didn’t because no performer in it sang. I did not include anything that wasn’t a local in-person performance. The cinema transmissions from the Met, Covent Garden, La Scala, etc., are not included (nor is the movie Metallica: Through the Never, which Owen Gleiberman in Entertainment Weekly called a “grand 3-D opera”). I did not include anything that wasn’t open to the public, so the Met’s workshop of Scott Wheeler’s The Sorrows of Frederick is not on the list. -

Any Palet I L’Any Palet, Que Durant Tot El 2017 Faran, D’Aquest, Un Homenatge De Tots I Reivindicarà La Figura Del Tenor I La Per a Tots

ANY PALET 2017 MARTORELL JOSEP PALET 1877 · 1946 140è aniversari del naixement del tenor martorellenc Aquest 2017 es compleixen 140 anys El programa d’activitats que presentem del naixement del tenor Josep Palet, un té, per una banda, la ferma voluntat de MARTORELL 2017 dels cantants més universals de la història donar a conèixer arreu la persona de lírica catalana. Nascut a Martorell l’any Josep Palet i de divulgar-ne el seu 1877, amb tan sols 23 anys debutava llegat. Però, d’altra banda, hi ha la al Gran Teatre del Liceu i iniciava una convicció de voler omplir Martorell carrera internacional que el portaria d’òpera tot sentint les veus del moment per mig món. Afincat a Itàlia des de i, a més, impulsant la carrera de les l’any 1911, el tenor no es va oblidar noves promeses de la lírica. JOSEP PALET 1877 · 1946 mai de Martorell i a la seva mort, l’any A aquesta agenda s’hi sumaran, durant 1946, va ser anomenat Fill Predilecte tot el 2017, iniciatives provinents de di- de la vila. verses entitats i col·lectius de Martorell. L’Ajuntament de Martorell impulsa Propostes que s’uniran a l’Any Palet i l’Any Palet, que durant tot el 2017 faran, d’aquest, un homenatge de tots i reivindicarà la figura del tenor i la per a tots. realçarà novament. Qui és Josep Palet? Josep Palet va néixer a Martorell el 7 Tal va ser el vincle amb la seva vila L’èxit de Palet va ser posseir una veu de juny del 1877. -

Shakespeare - Verdi

SHAKESPEARE - VERDI "OTHELLO" - "OTELLO" ESTUDIO COMPARADO DEL «OTHELLO» DE SHAKESPEARE Y DE SU TRANSFORMACIÓN EN LIBRETO DE OPERA POR JOSE CARLOS RUIZ SILVA 1)N libreto de ópera es bueno si carece de sentido." Esta frase de Bellini quizá tuvo significado en su época, cuando los asuntos dramáticos eran de una endeblez irónica. Normalmente los libretistas no se quebra ban la cabeza y extraían el libreto bien de una obra anterior, drama o novela, bien de un asunto histórico o bien de una idea original; no se preocupaban más que de colocar una serie de tópicos, uno sobre otro, con arreglo a un sistema manido y superficial. Los personajes solían ser de cartón piedra, meras marionetas y la ilación psicológica estaba reducida al mínimo. La labor del compositor se reducía a idear unas cuantas melodías, para las que los italianos estaban particularmente dotados, y aplicarlas al texto, descuidando por supuesto la conveniencia o no de tal aplicación. Así, era frecuente que el mismo tipo melódico y armónico describiera los más diversos estados anímicos de los personajes. Un sentimiento de alegría se describía igual que uno de tristeza. Por supuesto hubo excep ciones, incluso dentro de obras enmarcadas en estas coordenadas. Bellini o Donizetti tienen obras suyas cuyos libretos generalmente son malos y, como decía el primero, sin sentido, pero en ocasiones su inspiración brilla con luz propia. Así por ejemplo, y dentro de sus propias limitaciones personales y ambientales, no se puede negar que Bellini acertó en gran medida al describir a su personaje más querido: Norma; y que ésta, independientemente del asunto, pueril y absurdo, destaca con rasgos pro pios y hasta humanos dentro del contexto; ello se debe exclusivamente a la música. -

Understanding the Lirico-Spinto Soprano Voice Through the Repertoire of Giovane Scuola Composers

UNDERSTANDING THE LIRICO-SPINTO SOPRANO VOICE THROUGH THE REPERTOIRE OF GIOVANE SCUOLA COMPOSERS Youna Jang Hartgraves Dissertation Prepared for the Degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS UNIVERSITY OF NORTH TEXAS August 2017 APPROVED: Jeffrey Snider, Major Professor William Joyner, Committee Member Silvio De Santis, Committee Member Stephen Austin, Chair of the Division of Vocal Studies Benjamin Brand, Director of Graduate Studies in the College of Music John Richmond, Dean of the College of Music Victor Prybutok, Dean of the Toulouse Graduate School Hartgraves, Youna Jang. Understanding the Lirico-Spinto Soprano Voice through the Repertoire of Giovane Scuola Composers. Doctor of Musical Arts (Performance), August 2017, 53 pp., 10 tables, 6 figures, bibliography, 66 titles. As lirico-spinto soprano commonly indicates a soprano with a heavier voice than lyric soprano and a lighter voice than dramatic soprano, there are many problems in the assessment of the voice type. Lirico-spinto soprano is characterized differently by various scholars and sources offer contrasting and insufficient definitions. It is commonly understood as a pushed voice, as many interpret spingere as ‘to push.’ This dissertation shows that the meaning of spingere does not mean pushed in this context, but extended, thus making the voice type a hybrid of lyric soprano voice type that has qualities of extended temperament, timbre, color, and volume. This dissertation indicates that the lack of published anthologies on lirico-spinto soprano arias is a significant reason for the insufficient understanding of the lirico-spinto soprano voice. The post-Verdi Italian group of composers, giovane scuola, composed operas that required lirico-spinto soprano voices. -

A Ricordo Dei Prodotti Lavorati Nell'ex Stabilimento Alimentare “Arrigoni” I

Servizio Toponomastica Progetto “CHI SONO?” note sui nomi delle vie di CESENA Scheda relativa a : RICCARDO ZANDONAI Riccardo Zandonai, compositore italiano, nacque a Rovereto in provincia di Trento nel 1883 da famiglia di umili origini. Fin dall'infanzia espresse un notevole talento musicale incoraggiato dal padre che suonava il flicorno baritono nella banda del paese. Tuttavia fino al 1894 non intraprese studi regolari di musica, ma familiarizzò con gli strumenti musicali che aveva a disposizione come la chitarra dello zio, il violino led il clarinetto nella banda ed un vecchio organo della chiesa. Dal 1894 al 1896 frequenta il Liceo di Rovereto e sembra che il brano intitolato "Serenata e Barcarola" del 1894 fosse la prova di ammissione alla classe del maestro Gianferrari. Zandonai prosegui gli studi musicali e si diplomò nel 1901 presso il Conservatorio di Pesaro, diretto da Pietro Mascagni. Nel 1908, Arrigo Boito, fiducioso del talento del giovane musicista lo presentò all’Editore Ricordi, che lo incaricò di comporre la sua prima opera lirica, la fiaba "Il grillo del focolare" con la quale Zandonai si impone all'attenzione del pubblico e della critica. Seguirono le opere "Conchita (1911)", "Melenis" (1912) e "Francesca da Rimini" (1914), dall’omonima tragedia di D’Annunzio, considerata il capolavoro di Zandonai, introducendo nel modo musicale italiano, imperniato sul melodramma verista, elementi del sinfonismo tedesco e dell'impressionismo musicale francese. Anche le successive opere di Zandonai, fra le quali "Giulietta e Romeo" (1921), "I cavalieri di Ekebù" (1923), "Giuliano" (1928), "Una partita" (1933)e "La farsa amorosa" (1933) contengono pagine di notevole freschezza ed inventiva. -

Werner Alberti Jerzy S. Adamczewski Martin Abendroth Bessie Abott

Martin Abendroth Sinfonie Orchester, dir. Felix Günther Die Zauberflöte Mozart 1929, Berlín 52434 In diesen heiligen Hallen Hom. A 8030 5101 52435 O Isis und Osiris Hom. A 8030 5101 Bessie Abott, Enrico Caruso, Louise Homer, Antonio Scotti orchestra Rigoletto Verdi 20.2.1907, New York A 4259 Bella figlia dell´amore HMV DO 100 6823 Jerzy S. Adamczewski Orkiestra symfoniczna, dir. Olgierd Straszyński Halka Stanisław Moniuszko / Włodzimierz Wołski 1955±, Varšava WA 1489 Racitativ i ariaJanusza Muza 1717 P 1321 Auguste Affre, Etienne Billot Orchestre Faust Gounod x.5.1907, Paříž XP 3362 Duo du 1er Acte – 2 Disque Odeon 60329 X 40 Werner Alberti klavír Martha Flotow x.9.1905, Berlín xB 675 Mag der Himmel euch vergeben Odeon Record 34296, 1/10 okraj X 15 Postillion von Lonjumeau Adam x.9.1905, Berlín Bx 679 Postillionslied Odeon Record 34296, 1/10 okraj X 15 Orchester Troubadour Verdi x.2.1906, Berlín 1001 Ständchen Hom. B. 838 P 11261 14.5.1906, Berlín 1701 Stretta Hom. B. 838 P 11261 Bajazzo Leoncavallo x.7.1912, Berlín 14281 Nein, bin Bajazzo nichr bloss! Beka B. 3563 P 10964 14285 Hüll´ dich in Tand Beka B. 3563 P 10964 Odeon-Orchester, dir. Friedrich Kark Troubadour Verdi x.9.1906, Berlín Bx 1641 Ständchen Odeon Record 50152 X 65 Lohengrin Wagner x.9.1906, Berlín Bx 1659 Nun sei bedankt, mein lieber Schwann Odeon Record 50161 X 65 Frances Alda, Enrico Caruso, Josephine Jacoby, Marcel Journet Victor Orchestra, dir. Walter B. Rogers Martha Flotow 7.1.1912, New York A 11437 Siam giunti, o giovinette HMV DM 100 5420 A 11438 Che vuol dir cio HMV DM 100 5420 A 11439 Presto, presto andiam HMV DM 104 5422 A 11440 T´ho raggiunta sciagurata HMV DM 104 5422 Frances Alda, Enrico Caruso, Marcel Journet Victor Orchestra, dir.