Hit-Recycling: Casting-Shows Un Die Wettbewerbsstrategie "Coverversion"

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Freitagmittag 974 04.14.2017 BONEY M

PLATZ DATUM INTERPRET TITEL Freitagvormittag 1000 04.14.2017 ACHIM REICHEL ALOHA HEJA HE 999 04.14.2017 50 CENT/ JUSTIN TIMBERLAKE AYO TECHNOLOGY 998 04.14.2017 EIFFEL 65 MOVE YOUR BODY 997 04.14.2017 DEPECHE MODE PERSONAL JESUS 996 04.14.2017 BRYAN ADAMS SUMMER OF 69 995 04.14.2017 BRUNO MARS GRENADE 994 04.14.2017 FRANK SINATRA FLY ME TO THE MOON 993 04.14.2017 KYLA LA GRANGE CUT YOUR TEETH (KYGO REMIX) 992 04.14.2017 THE STRUMBELLAS SPIRITS 991 04.14.2017 LORENZ BÜFFEL JOHNNY DÄPP 990 04.14.2017 TACABRO TACATÀ 989 04.14.2017 RIHANNA LOVE ON THE BRAIN 988 04.14.2017 ONEREPUBLIC COUNTING STARS 987 04.14.2017 PETER SCHILLING MAJOR TOM 986 04.14.2017 OUTKAST MS. JACKSON 985 04.14.2017 SHAWN MENDES TREAT YOU BETTER 984 04.14.2017 MICKIE KRAUSE ZEHN NACKTE FRISEUSEN 983 04.14.2017 SLADE FAR FAR AWAY 982 04.14.2017 HOZIER TAKE ME TO CHURCH 981 04.14.2017 LAST GOODNIGHT PICTURES OF YOU 980 04.14.2017 MARK MEDLOCK & DIETER BOHLEN YOU CAN GET IT 979 04.14.2017 RAMMSTEIN MEIN HERZ BRENNT 978 04.14.2017 ROBIN SCHULZ/DAVID GUETTA/CHEAT CODESSHED A LIGHT 977 04.14.2017 JAMES BLUNT STAY THE NIGHT 976 04.14.2017 NELLY FURTADO/TIMBERLAND GIVE IT TO ME 975 04.14.2017 OTHER ONES ANOTHER HOLIDAY Freitagmittag 974 04.14.2017 BONEY M. DADDY COOL 973 04.14.2017 ROY ORBISON PRETTY WOMAN 972 04.14.2017 CHRISTINA PERRI JAR OF HEARTS 971 04.14.2017 DEICHKIND DENKEN SIE GROß 970 04.14.2017 KLANGKARUSSELL SONNENTANZ 969 04.14.2017 FOUR TOPS LOCO IN ACAPULCO 968 04.14.2017 JUSTIN TIMBERLAKE CRY ME A RIVER 967 04.14.2017 LUSTRA SCOTTY DOESN'T KNOW 966 04.14.2017 -

Media Socialisation and the Culturally Dominant Mode

https://doi.org/10.21240/mpaed/00/2006.06.07.X a more actual wording of the available theories, a specific socialization process emerges with the complex of multimedia, intertextual cultural products, landscapes and mediated spaces of childhood. In general the concept of socialization deals with the typical and sustainable personality in a society. In the context of the industrial society with a variety of standardized programme offer and cultural products which are consumed and acquired by the individual, media as the easily visible part of these processes influence, perhaps mould the formation of a typical personality.1 The interrelation of programme offer, cultural products, situations of activi- Ben Bachmair 7.6. 2006 ties, reception and acquisition is moving. In this process the relevance of the coherent media like the film with distinct narrative story is diminishing. Therefore the relevant argument to discover a new combined cultural Media socialisation and the culturally dominant mode dynamic between the media sphere and socialization is the diminishing of representation – On the way from the coherent media function of the coherent media. Looking at the conglomerate of media, to semiotic spaces, the example of Popstars commodities and events of Popstars or similar phenomena like other casting shows, game programmes like YU-Gi-Oh or real life shows like Big The cultural relation between media and its users is undergoing transition. Brother the emerging irrelevance of the traditional coherent media like a One influence comes from the changing quality of the interrelation of film leaps to the eye. Therefore this essay proposes that multimedia and media, commodities and events. -

ANSAMBL ( [email protected] ) Umelec

ANSAMBL (http://ansambl1.szm.sk; [email protected] ) Umelec Názov veľkosť v MB Kód Por.č. BETTER THAN EZRA Greatest Hits (2005) 42 OGG 841 CURTIS MAYFIELD Move On Up_The Gentleman Of Soul (2005) 32 OGG 841 DISHWALLA Dishwalla (2005) 32 OGG 841 K YOUNG Learn How To Love (2005) 36 WMA 841 VARIOUS ARTISTS Dance Charts 3 (2005) 38 OGG 841 VARIOUS ARTISTS Das Beste Aus 25 Jahren Popmusik (2CD 2005) 121 VBR 841 VARIOUS ARTISTS For DJs Only 2005 (2CD 2005) 178 CBR 841 VARIOUS ARTISTS Grammy Nominees 2005 (2005) 38 WMA 841 VARIOUS ARTISTS Playboy - The Mansion (2005) 74 CBR 841 VANILLA NINJA Blue Tattoo (2005) 76 VBR 841 WILL PRESTON It's My Will (2005) 29 OGG 841 BECK Guero (2005) 36 OGG 840 FELIX DA HOUSECAT Ft Devin Drazzle-The Neon Fever (2005) 46 CBR 840 LIFEHOUSE Lifehouse (2005) 31 OGG 840 VARIOUS ARTISTS 80s Collection Vol. 3 (2005) 36 OGG 840 VARIOUS ARTISTS Ice Princess OST (2005) 57 VBR 840 VARIOUS ARTISTS Lollihits_Fruhlings Spass! (2005) 45 OGG 840 VARIOUS ARTISTS Nordkraft OST (2005) 94 VBR 840 VARIOUS ARTISTS Play House Vol. 8 (2CD 2005) 186 VBR 840 VARIOUS ARTISTS RTL2 Pres. Party Power Charts Vol.1 (2CD 2005) 163 VBR 840 VARIOUS ARTISTS Essential R&B Spring 2005 (2CD 2005) 158 VBR 839 VARIOUS ARTISTS Remixland 2005 (2CD 2005) 205 CBR 839 VARIOUS ARTISTS RTL2 Praesentiert X-Trance Vol.1 (2CD 2005) 189 VBR 839 VARIOUS ARTISTS Trance 2005 Vol. 2 (2CD 2005) 159 VBR 839 HAGGARD Eppur Si Muove (2004) 46 CBR 838 MOONSORROW Kivenkantaja (2003) 74 CBR 838 OST John Ottman - Hide And Seek (2005) 23 OGG 838 TEMNOJAR Echo of Hyperborea (2003) 29 CBR 838 THE BRAVERY The Bravery (2005) 45 VBR 838 THRUDVANGAR Ahnenthron (2004) 62 VBR 838 VARIOUS ARTISTS 70's-80's Dance Collection (2005) 49 OGG 838 VARIOUS ARTISTS Future Trance Vol. -

Recent Publications in Music 2009

Fontes Artis Musicae, Vol. 56/4 (2009) RECENT PUBLICATIONS IN MUSIC R1 RECENT PUBLICATIONS IN MUSIC 2009 On behalf of the International Association of Music Libraries Archives and Documentation Centres / Pour le compte l'Association Internationale des Bibliothèques, Archives et Centres de Documentation Musicaux / Im Auftrag der Die Internationale Vereinigung der Musikbibliotheken, Musikarchive und Musikdokumentationszentren This list contains citations to literature about music in print and other media, emphasizing reference materials and works of research interest that appeared in 2008. Reporters who contribute regularly provide citations mainly or only from the year preceding the year this list is published in the IAML journal Fontes Artis Musicae. However, reporters may also submit retrospective lists cumulating publications from up to the previous five years. In the hope that geographic coverage of this list can be expanded, the compiler welcomes inquiries from bibliographers in countries not presently represented. Compiled and edited by Geraldine E. Ostrove Reporters: Austria: Thomas Leibnitz Canada: Marlene Wehrle China, Hong Kong, Taiwan: Katie Lai Croatia: Zdravko Blaţeković Czech Republic: Pavel Kordík Estonia: Katre Rissalu Finland: Ulla Ikaheimo, Tuomas Tyyri France: Cécile Reynaud Germany: Wolfgang Ritschel Ghana: Santie De Jongh Greece: Alexandros Charkiolakis Hungary: Szepesi Zsuzsanna Iceland: Bryndis Vilbergsdóttir Ireland: Roy Stanley Italy: Federica Biancheri Japan: Sekine Toshiko Namibia: Santie De Jongh The Netherlands: Joost van Gemert New Zealand: Marilyn Portman Russia: Lyudmila Dedyukina South Africa: Santie De Jongh Spain: José Ignacio Cano, Maria José González Ribot Sweden Turkey: Paul Alister Whitehead, Senem Acar United States: Karen Little, Liza Vick. With thanks for assistance with translations and transcriptions to Kersti Blumenthal, D. -

Karaoke Mietsystem Songlist

Karaoke Mietsystem Songlist Ein Karaokesystem der Firma Showtronic Solutions AG in Zusammenarbeit mit Karafun. Karaoke-Katalog Update vom: 13/10/2020 Singen Sie online auf www.karafun.de Gesamter Katalog TOP 50 Shallow - A Star is Born Take Me Home, Country Roads - John Denver Skandal im Sperrbezirk - Spider Murphy Gang Griechischer Wein - Udo Jürgens Verdammt, Ich Lieb' Dich - Matthias Reim Dancing Queen - ABBA Dance Monkey - Tones and I Breaking Free - High School Musical In The Ghetto - Elvis Presley Angels - Robbie Williams Hulapalu - Andreas Gabalier Someone Like You - Adele 99 Luftballons - Nena Tage wie diese - Die Toten Hosen Ring of Fire - Johnny Cash Lemon Tree - Fool's Garden Ohne Dich (schlaf' ich heut' nacht nicht ein) - You Are the Reason - Calum Scott Perfect - Ed Sheeran Münchener Freiheit Stand by Me - Ben E. King Im Wagen Vor Mir - Henry Valentino And Uschi Let It Go - Idina Menzel Can You Feel The Love Tonight - The Lion King Atemlos durch die Nacht - Helene Fischer Roller - Apache 207 Someone You Loved - Lewis Capaldi I Want It That Way - Backstreet Boys Über Sieben Brücken Musst Du Gehn - Peter Maffay Summer Of '69 - Bryan Adams Cordula grün - Die Draufgänger Tequila - The Champs ...Baby One More Time - Britney Spears All of Me - John Legend Barbie Girl - Aqua Chasing Cars - Snow Patrol My Way - Frank Sinatra Hallelujah - Alexandra Burke Aber Bitte Mit Sahne - Udo Jürgens Bohemian Rhapsody - Queen Wannabe - Spice Girls Schrei nach Liebe - Die Ärzte Can't Help Falling In Love - Elvis Presley Country Roads - Hermes House Band Westerland - Die Ärzte Warum hast du nicht nein gesagt - Roland Kaiser Ich war noch niemals in New York - Ich War Noch Marmor, Stein Und Eisen Bricht - Drafi Deutscher Zombie - The Cranberries Niemals In New York Ich wollte nie erwachsen sein (Nessajas Lied) - Don't Stop Believing - Journey EXPLICIT Kann Texte enthalten, die nicht für Kinder und Jugendliche geeignet sind. -

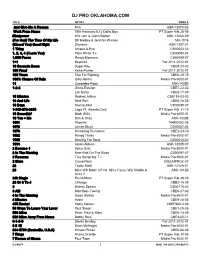

1 Column Unindented

DJ PRO OKLAHOMA.COM TITLE ARTIST SONG # Just Give Me A Reason Pink ASK-1307A-08 Work From Home Fifth Harmony ft.Ty Dolla $ign PT Super Hits 28-06 #thatpower Will.i.am & Justin Bieber ASK-1306A-09 (I've Had) The Time Of My Life Bill Medley & Jennifer Warnes MH-1016 (Kissed You) Good Night Gloriana ASK-1207-01 1 Thing Amerie & Eve CB30053-02 1, 2, 3, 4 (I Love You) Plain White T's CB30094-04 1,000 Faces Randy Montana CB60459-07 1+1 Beyonce Fall 2011-2012-01 10 Seconds Down Sugar Ray CBE9-23-02 100 Proof Kellie Pickler Fall 2011-2012-01 100 Years Five For Fighting CBE6-29-15 100% Chance Of Rain Gary Morris Media Pro 6000-01 11 Cassadee Pope ASK-1403B 1-2-3 Gloria Estefan CBE7-23-03 Len Barry CBE9-11-09 15 Minutes Rodney Atkins CB5134-03-03 18 And Life Skid Row CBE6-26-05 18 Days Saving Abel CB30088-07 1-800-273-8255 Logic Ft. Alessia Cara PT Super Hits 31-10 19 Somethin' Mark Wills Media Pro 6000-01 19 You + Me Dan & Shay ASK-1402B 1901 Phoenix PHM1002-05 1973 James Blunt CB30067-04 1979 Smashing Pumpkins CBE3-24-10 1982 Randy Travis Media Pro 6000-01 1985 Bowling For Soup CB30048-02 1994 Jason Aldean ASK-1303B-07 2 Become 1 Spice Girls Media Pro 6000-01 2 In The Morning New Kids On The Block CB30097-07 2 Reasons Trey Songz ftg. T.I. Media Pro 6000-01 2 Stars Camp Rock DISCMPRCK-07 22 Taylor Swift ASK-1212A-01 23 Mike Will Made It Feat. -

Machen Sie Mit Beim Partyspaß Aus Japan! TIPPS Für Sänger/Innen Und Publikum

Würden Sie gern mal wieder singen, trauen sich aber nicht? Sie haben Angst, Ihre Stimme klingt etwas dünn und sie treffen vielleicht nicht immer ganz genau den Ton? Die DISCO 84 bietet ihnen heute die Chance in die Rolle von Frank Sinatra, Whitney Houston, den Backstreet Boys oder Marianne Rosenberg zu schlüpfen und der Star des KARAOKE-Abends zu werden. Karaoke kommt aus dem Japanischen und heißt übersetzt „leeres Orchester“. Der Karaokestar singt auf der Bühne zum Playback des Titels. Er wird von einem Monitor unterstützt, der den Text wiedergibt und im entscheidenden Moment die Textfarbe synchron zur Musik wechselt und so die fehlende Textsicherheit gibt. Beispiel: The Beatles – Yellow Submarine Machen Sie mit beim Partyspaß aus Japan! TIPPS für Sänger/Innen und Publikum Nicht singen zu können ist noch lange kein Grund nicht zu singen. Wer sprechen kann, der kann auch singen Wer sagt, "ich kann nicht singen" lügt. Es liegt nicht an der fehlenden Stimme, sondern am fehlenden Mut. Singen ist einfach. Es wird nur etwas verkompliziert durch das Publikum, die Soundanlage, die Bühne, die Lichter... Es ist nicht schlimm, Fehler beim Singen zu machen ... solange du sie als Teil deiner Show integrierst. Die meisten Fehler beim Auftritt werden kaum wahrgenommen, Der einzige, der sie bemerkt, ist meistens nur der Sänger selbst. Singen bedeutet nicht Kommunikation zwischen Mund und Ohr, sondern zwischen Herz und Herz. Es ist nicht die Qualität der Stimme, die einen Auftritt erfolgreich macht, sondern der Ausdruck. Man muss nicht unbedingt den höchsten Ton des Songs erreichen, nur die Herzen der Zuschauer Jeder Sänger sollte Applaus bekommen, wenn er super war, aber auch wenn er so schlecht war, dass ihr froh seid dass es vorbei ist. -

Karaoke Catalog Updated On: 11/01/2019 Sing Online on in English Karaoke Songs

Karaoke catalog Updated on: 11/01/2019 Sing online on www.karafun.com In English Karaoke Songs 'Til Tuesday What Can I Say After I Say I'm Sorry The Old Lamplighter Voices Carry When You're Smiling (The Whole World Smiles With Someday You'll Want Me To Want You (H?D) Planet Earth 1930s Standards That Old Black Magic (Woman Voice) Blackout Heartaches That Old Black Magic (Man Voice) Other Side Cheek to Cheek I Know Why (And So Do You) DUET 10 Years My Romance Aren't You Glad You're You Through The Iris It's Time To Say Aloha (I've Got A Gal In) Kalamazoo 10,000 Maniacs We Gather Together No Love No Nothin' Because The Night Kumbaya Personality 10CC The Last Time I Saw Paris Sunday, Monday Or Always Dreadlock Holiday All The Things You Are This Heart Of Mine I'm Not In Love Smoke Gets In Your Eyes Mister Meadowlark The Things We Do For Love Begin The Beguine 1950s Standards Rubber Bullets I Love A Parade Get Me To The Church On Time Life Is A Minestrone I Love A Parade (short version) Fly Me To The Moon 112 I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter It's Beginning To Look A Lot Like Christmas Cupid Body And Soul Crawdad Song Peaches And Cream Man On The Flying Trapeze Christmas In Killarney 12 Gauge Pennies From Heaven That's Amore Dunkie Butt When My Ship Comes In My Own True Love (Tara's Theme) 12 Stones Yes Sir, That's My Baby Organ Grinder's Swing Far Away About A Quarter To Nine Lullaby Of Birdland Crash Did You Ever See A Dream Walking? Rags To Riches 1800s Standards I Thought About You Something's Gotta Give Home Sweet Home -

Karaoke Song Book Karaoke Nights Frankfurt’S #1 Karaoke

KARAOKE SONG BOOK KARAOKE NIGHTS FRANKFURT’S #1 KARAOKE SONGS BY TITLE THERE’S NO PARTY LIKE AN WAXY’S PARTY! Want to sing? Simply find a song and give it to our DJ or host! If the song isn’t in the book, just ask we may have it! We do get busy, so we may only be able to take 1 song! Sing, dance and be merry, but please take care of your belongings! Are you celebrating something? Let us know! Enjoying the party? Fancy trying out hosting or KJ (karaoke jockey)? Then speak to a member of our karaoke team. Most importantly grab a drink, be yourself and have fun! Contact [email protected] for any other information... YYOUOU AARERE THETHE GINGIN TOTO MY MY TONICTONIC A I L C S E P - S F - I S S H B I & R C - H S I P D S A - L B IRISH PUB A U - S R G E R S o'reilly's Englische Titel / English Songs 10CC 30H!3 & Ke$ha A Perfect Circle Donna Blah Blah Blah A Stranger Dreadlock Holiday My First Kiss Pet I'm Mandy 311 The Noose I'm Not In Love Beyond The Gray Sky A Tribe Called Quest Rubber Bullets 3Oh!3 & Katy Perry Can I Kick It Things We Do For Love Starstrukk A1 Wall Street Shuffle 3OH!3 & Ke$ha Caught In Middle 1910 Fruitgum Factory My First Kiss Caught In The Middle Simon Says 3T Everytime 1975 Anything Like A Rose Girls 4 Non Blondes Make It Good Robbers What's Up No More Sex.... -

BAYERN 3 - Der Ultimative 2000Er Countdown

BAYERN 3 - Der ultimative 2000er Countdown 1 Jahrzehnt, 2 Tage, 300 Hits - Wie gerne erinnern wir uns an Culcha Candela mit "Hamma!", an Britney Spears' "Oops, I did it again", an Nelly mit "Hot in Herre" und viele mehr. Wir versorgen euch am Rosenmontag und Faschingsdienstag (15.02./16.02.) mit dem ultimativen 2000er Countdown – hier sind eure Top 300. 300 YOU GOT THE LOVE (NEW THE SOURCE FEAT. CANDI STATON VOYAGER EDIT) 299 I DON'T WANNA KNOW MARIO WINANS 298 A THOUSAND MILES VANESSA CARLTON 297 MARIA US 5 296 ROCKSTAR NICKELBACK 295 MOVE YA BODY NINA SKY FEAT. JABBA 294 WHITE FLAG DIDO 293 DESENCHANTEE KATE RYAN 292 LA CAMISA NEGRA JUANES 291 AICHA OUTLANDISH 290 SWEET ABOUT ME GABRIELLA CILMI 289 NO ONE ALICIA KEYS 288 RELAX, TAKE IT EASY MIKA 287 TRY AGAIN AALIYAH 286 YELLOW COLDPLAY 285 HOLE IN THE HEAD SUGABABES 284 LONELY AKON 283 BLEEDING LOVE LEONA LEWIS 282 F**K YOU! CEE-LO GREEN 281 HUMAN THE KILLERS 280 I BEGIN TO WONDER J.C.A. 279 IF A SONG COULD GET ME YOU MARIT LARSEN 278 DIE LEUDE (DIE LEUTE) FÜNF STERNE DELUXE 277 ROCK DJ ROBBIE WILLIAMS 276 BUTTONS PUSSYCAT DOLLS FEAT. SNOOP DOGG 275 ONE MORE TIME DAFT PUNK 274 1234 FEIST 273 WE ARE THE PEOPLE EMPIRE OF THE SUN 272 MY HEART GOES BOOM (LA DI DA FRENCH AFFAIR DA) 271 PERFECT GENTLEMAN WYCLEF JEAN 270 FROM SARAH WITH LOVE SARAH CONNOR 269 MONSTA CULCHA CANDELA 268 IT WASN'T ME SHAGGY FEAT. RIKROK 267 CAN'T GET YOU OUT OF MY HEAD KYLIE MINOGUE 266 THE SEED (2.0) THE ROOTS FEAT. -

Tränen Und Talente

Medien TV-TRENDS Tränen und Talente Mit neuartigen Casting-Shows wie „Popstars“ machen die Sender aus der Nachwuchsnot eine Tugend: Sie können Ideen wie Interpreten im Windkanal eines Millionen-Publikums testen und die selbst erschaffenen Stars dann gründlich ausbeuten. rank Elstner, 59, hat es immer ge- vom kommenden Montag an auf RTL II re- schauer. Der Sieger, so hat RTL-II-Chef wusst: Die wahren Stars sitzen nicht gelmäßig zur Hauptsendezeit um 21.15 Uhr Josef Andorfer vorab versprochen, erhält Fim Scheinwerferlicht auf Show-Sofas, vor. Von der Idee einer Handelsbetreuerin, dann mindestens drei Prime-Time-Sende- naschen Gummibärchen und grienen in die die normalerweise Nassrasierer verkauft plätze. Einer hat schon jetzt gewonnen: Kamera. Echte TV-Helden fläzen draußen und ein Reklame-Quiz namens „Alles Wer- Elstner selbst. im Schatten ihrer Wohnzimmerlampe, bung, oder was?“ vorschlug, bis zu „Ge- Mit seinen „Neuen Fernsehmachern“ knabbern Chips und starren in die Glotze. kauft wie gesehen“, der Gebrauchtwagen- will er sich an die Spitze eines Trends set- Schon einmal hat diese schlichte Er- Show eines gelernten Dokumentarfilmers. zen, der seit dem Einzug der Real-Life- kenntnis wundervolle Früchte getragen. Welches der Zuschauerformate am Formate in der Unterhaltungsindustrie um Zehn Wetten schrieb Elstner einst des Schluss gewinnt, entscheiden – die Zu- sich greift: Weil es Musikgeschäft wie Sen- Nachts spontan auf ein Blatt Papier. Aber keiner dieser Einfälle, erinnert sich der er- graute TV-Macher, sei bei seiner größten Erfindung „Wetten, dass...?“ dann tatsäch- lich gesendet worden: „Die Ideen der Zu- schauer waren einfach viel, viel besser.“ Zwanzig Jahre und diverse eigene TV- Flops später sitzt Elstner im Produktions- büro der „Info Studios“ in Monheim, einer Retorten-Gruppe No Angels TV-Mann Elstner im „Fernsehmacher“-Studio* unscheinbaren Fernsehfabrik inmitten der zersiedelten Industriebrache zwischen Düsseldorf und Köln und vertraut nun voll auf die kreative Kraft des Konsumenten. -

Songs by Artist

Songs by Artist Title Title (Hed) Planet Earth 2 Live Crew Bartender We Want Some Pussy Blackout 2 Pistols Other Side She Got It +44 You Know Me When Your Heart Stops Beating 20 Fingers 10 Years Short Dick Man Beautiful 21 Demands Through The Iris Give Me A Minute Wasteland 3 Doors Down 10,000 Maniacs Away From The Sun Because The Night Be Like That Candy Everybody Wants Behind Those Eyes More Than This Better Life, The These Are The Days Citizen Soldier Trouble Me Duck & Run 100 Proof Aged In Soul Every Time You Go Somebody's Been Sleeping Here By Me 10CC Here Without You I'm Not In Love It's Not My Time Things We Do For Love, The Kryptonite 112 Landing In London Come See Me Let Me Be Myself Cupid Let Me Go Dance With Me Live For Today Hot & Wet Loser It's Over Now Road I'm On, The Na Na Na So I Need You Peaches & Cream Train Right Here For You When I'm Gone U Already Know When You're Young 12 Gauge 3 Of Hearts Dunkie Butt Arizona Rain 12 Stones Love Is Enough Far Away 30 Seconds To Mars Way I Fell, The Closer To The Edge We Are One Kill, The 1910 Fruitgum Co. Kings And Queens 1, 2, 3 Red Light This Is War Simon Says Up In The Air (Explicit) 2 Chainz Yesterday Birthday Song (Explicit) 311 I'm Different (Explicit) All Mixed Up Spend It Amber 2 Live Crew Beyond The Grey Sky Doo Wah Diddy Creatures (For A While) Me So Horny Don't Tread On Me Song List Generator® Printed 5/12/2021 Page 1 of 334 Licensed to Chris Avis Songs by Artist Title Title 311 4Him First Straw Sacred Hideaway Hey You Where There Is Faith I'll Be Here Awhile Who You Are Love Song 5 Stairsteps, The You Wouldn't Believe O-O-H Child 38 Special 50 Cent Back Where You Belong 21 Questions Caught Up In You Baby By Me Hold On Loosely Best Friend If I'd Been The One Candy Shop Rockin' Into The Night Disco Inferno Second Chance Hustler's Ambition Teacher, Teacher If I Can't Wild-Eyed Southern Boys In Da Club 3LW Just A Lil' Bit I Do (Wanna Get Close To You) Outlaw No More (Baby I'ma Do Right) Outta Control Playas Gon' Play Outta Control (Remix Version) 3OH!3 P.I.M.P.