Hundert Jahre Felsklettern Die Geschichte Eines Gesellschaftlichen Phänomens

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

1820M Altitude D'arrivée : 1390M - Première Observation : 1908 E Et F

MEDDE - ONF - Irstea Fiches CLPA Feuilles de la carte : Commune Zone d'étude Type d'enquête CHAMONIX-MONT-BLANC Vallorcine - Argentière 1972 Extension 74056 Enquête Date d'ouverture Date de clôture Vallorcine - Argentière 01/01/1972 31/12/1972 N° Emprise Appellation Stations de ski 1 La Grand Lanchis Historique-Fonctionnement Altitude de départ : 1820m Altitude d'arrivée : 1390m - Première observation : 1908 E et F. - Annuelle jusqu'à l'arve. Rare dans toute son extension. Souffle jusqu'à la route. Mr Alfred Ducroz pense que le front de neige ne dépasse pas la mi-pente. Mr Armand Charlet, mi février 1945, a vu des branchages en bordure de route. Avis favorable de la commission des avalanches. Sites EPA Dispositifs de protection Documentation Fiches relatives à une enquête précédente Aucune enquête précédente Fiches relatives à une enquête suivante [Numérotation inchangée] Emprise n°1, CHAMONIX-MONT-BLANC 74056, enquête Chamonix 01/01/1991 Remarque Fiche signalétique. Copie d'original, suite saisie gendarmerie. Eaux et Forêts n°31 (Le Pecleret). Photos Date de création : 01/01/1972 Réf. fiche 25839, réf. emprise 25839, réf. SIG 25839 Date d'impression : 24/08/2016 MEDDE - ONF - Irstea Fiches CLPA Feuilles de la carte : Commune Zone d'étude Type d'enquête CHAMONIX-MONT-BLANC Chamonix 1991 Inconnu 74056 Enquête Date d'ouverture Date de clôture Chamonix 01/01/1991 31/12/1991 N° Emprise Appellation Stations de ski 1 La Grand Lanchis Historique-Fonctionnement Sites EPA Dispositifs de protection Documentation Fiches relatives à une enquête précédente [Numérotation inchangée] Emprise n°1, CHAMONIX-MONT-BLANC 74056, enquête Vallorcine - Argentière 01/01/1972 Fiches relatives à une enquête suivante [Fusion] Emprise n°1, CHAMONIX-MONT-BLANC 74056, enquête Chamonix - Vallorcine - Les Houches 01/01/2004 Remarque Fiche supplémentaire. -

Messner:"L'alpinismo Inizia Dove Finisce Il Turismo" Marta Cassin Sulle Pareti Del Nonno

montagne360° la rivista del Club Alpino Italiano settembre 2012 del Club Alpino Italiano, n. - 9/2012 Sped. – in Post. 45% abb. art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Milano. Messner:"L'alpinismo inizia dove finisce il turismo" . Rivista mensile Marta Cassin sulle pareti del nonno Speleologia: viaggio dentro le grotte vulcaniche lA montAgnA settembre 2012 unIsCe all’imbrago editoriale ggancio Calz i per a ata er orizzonti e orientamenti orzat gono rinf mica ops co lo n tir ant e a ll-a rou nd co lle ga to a l s is te m a d i a l la c c ia t u r a Il nostro mondo in edicola Il numero di Montagne 360° che avete tra le mani è l’ultimo che sarà inviato solo ai Soci CAI. Da ottobre, infatti, la rivista sarà distribuita anche nelle edicole e sarà a disposizione – al prezzo di € 3,90 - di tutti gli appassionati di montagna, di ambiente, di ar- T a rampicata, di speleologia, di cultura alpina, di sicurezza e di tanti l lo n altri temi legati alle Terre Alte. L’obiettivo è dialogare con i tanti e co n frequentatori e amanti della montagna che (per ora) non sono c us nostri Soci. Ai nuovi lettori offriremo la nostra idea, il nostro ci ne modo di guardare alla montagna. Quell’idea che è tutta nell’Arti- tt o am colo 1 dello Statuto del Club Alpino Italiano, la cui forza e mo- m ort . dernità originale non si è mai indebolita nel corso dei 150 anni izz ta an un di storia del Sodalizio. -

PV 1967 04.Pdf

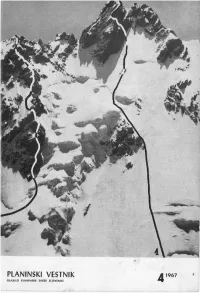

poštnina plačana v gotovini VSEBINA: RAZMIŠLJANJA OB NAŠIH ODPRAVAH V KAVKAZ Ing. Pavle Šegula 145 KAVKAZ - MOST MED ALPAMI IN HIMALAJO EMO Janez Krušic 149 SLOVENSKO REBRO V SEVERNI STENI GESTOLE Celje Janez Krušic 157 SLOVENSKI STEBER V ULLU-AUSU Ing. Drago Zagorc 160 TIMOFEJEVA SMER V MIŽIRGIJU EMAJLIRNICA Janez Golob 161 METALNA INDUSTRIJA KAKO SE JE CVET SLOVENSKIH ALPINISTOV PRIVAJAL NA VIŠINO 5145 METROV ORODJARNA Boris Krivic 164 NJEGOV ZADNJI VZPON A. Kopinšek 168 IZDELUJE IN DOBAVLJA: K DISKUSIJI O NEKATERIH KRAŠKIH OBLIKAH VISO- KOGORSKEGA KRASA — frite z dodatki za izdelavo emajlov Dušan Novak 169 — emajlirano, pocinkano in alu posodo, sanitarno SEDEM DESETLETIJ PLANINSKEGA VESTNIKA in gospodinjsko opremo ter kovinsko embalažo (1895-1965) — toplotne naprave: radiatorje in kotle za cen- Evgen Lovšin 174 tralno in etažno ogrevanje GOZD JE NAŠ DOM 180 — odpreske in kolesa za motorna vozila ter od- DRUŠTVENE NOVICE 183 preske za rudarstvo ALPINISTIČNE NOVICE 184 — vse vrste orodij zo serijsko proizvodnjo: rezilna, IZ PLANINSKE LITERATURE 187 izsekovalna, vlečna, kombinirana in upogibna RAZGLED PO SVETU 188 orodja za predelavo pločevine, orodja za tlačni ANICA KUK liv in za proizvodnjo iz plastičnih mas, stekla Stanislav Gilič 191 in keramike NASLOVNA STRAN: — emajlira, pocinkuje in predeluje pločevine SEVERNO OSTENJE ULLU-AUS (4789 m) 1 - DIREKTNA SMER V SEVERNI STENI Tel.: 39-21 - Telegram: EMO-Celje - Telex: 0335-12 2 - SLOVENSKI STEBER - PRVENSTVENA SMER SEDEŽ: LJUBLJANA - VEVČE USTANOVLJENE LETA 1842 IZDELUJEJO SULFITNO CELULOZO I. a za vse vrste papirja PINOTAN - strojilni ekstrat BREZLESNI PAPIR za grafično in predelovalno in- dustrijo: za reprezentativne izdaje, umetniške slike, propagandne in turistične prospekte, za pisemski papir in kuverte najboljše kvalitete, za razne protokole, matične knjige, obrazce, -Planinski Vestnik« je glasilo Planinske zveze Slovenije / šolske zvezke in podobno Izdaja ga PZS - urejuje ga uredniški odbor. -

À La Découverte De Trélechamp Et La Réserve Naturelle Des Aiguilles Rouges

Merci d’avoir participé à notre jeu ! Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Vous allez désormais retrouver la gare de Montroc-le-Planet ! Sachez que le pittoresque village de Montroc se trouve juste de l’autre côté de la route et le hameau du Planet vaut largement le détour ! D’autres découvertes et d’autres sentiers vous attendent ! Il ne vous reste plus qu’à passer à l’Office de tourisme d’Argentière ou de Chamonix pour faire valider vos réponses et recevoir votre cadeau si vous avez tout juste ! BONNE CHANCE ! JEU DE PISTE, NATURE ET PATRIMOINE VOS DESSINS : À LA DÉCOUVERTE DE TRÉLECHAMP ET LA RÉSERVE NATURELLE DES AIGUILLES ROUGES Profitez de l’historique Mont-Blanc Express pour explorer les villages et les trésors cachés de la vallée de Chamonix ! Pour les familles et les amis de tous âges. Comptez 2h30 à 3 heures, mais prenez le temps que vous voulez. De juin à septembre partez de la gare SNCF de Montroc-le-Planet* Conception : Cybergraph Chamonix Conception : SERVOZ - LES HOUCHES - CHAMONIX-MONT-BLANC - ARGENTIÈRE - VALLORCINE OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE CHAMONIX-MONT-BLANC *Consultez les horaires du chalet de la Réserve avant votre départ. 85 Place du Triangle de l’Amitié, 74400 Chamonix • www.chamonix.com • [email protected] • ✆ +33 (0)4 50 53 00 24 Sortez de la gare SNCF de Montroc-le- Vous allez rejoindre la route du col des Montets que vous devrez longer prudemment pendant 75m Reprenez le sentier botanique qui est à Continuez jusqu’à la fin du parcours et # # 1 Planet et longez le chemin de fer jusqu’au 4 avant d’emprunter le sentier sur votre droite. -

Kolonialität Und Geschlecht Im 20. Jahrhundert

Patricia Purtschert Kolonialität und Geschlecht im 20. Jahrhundert Postcolonial Studies | Band 33 Patricia Purtschert ist Philosophin und Kulturwissenschaftlerin sowie Co-Lei- terin des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung an der Uni- versität Bern. Patricia Purtschert Kolonialität und Geschlecht im 20. Jahrhundert Eine Geschichte der weißen Schweiz Publiziert mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds zur Förde- rung der wissenschaftlichen Forschung Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deut- schen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution-NonCommerci- al-NoDerivs 4.0 Lizenz (BY-NC-ND). Diese Lizenz erlaubt die private Nutzung, gestat- tet aber keine Bearbeitung und keine kommerzielle Nutzung. Weitere Informationen finden Sie unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de Um Genehmigungen für Adaptionen, Übersetzungen, Derivate oder Wiederverwen- dung zu kommerziellen Zwecken einzuholen, wenden Sie sich bitte an rights@tran- script-verlag.de Die Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz gelten nur für Originalmaterial. Die Wiederverwendung von Material aus anderen Quellen (gekennzeichnet mit Quellen- angabe) wie z.B. Schaubilder, Abbildungen, Fotos und Textauszüge erfordert ggf. wei- tere Nutzungsgenehmigungen durch den jeweiligen Rechteinhaber. © 2019 transcript Verlag, Bielefeld Umschlaggestaltung: Maria Arndt, Bielefeld Umschlagabbildung: Bild 1: Werbung für Lux-Seife (Ausschnitt), Quelle: Schweizer Illustrierte Zeitung 1932(7); Bild 2: Bergsteiger Peter Diener, Quelle: Titelbild Schweizer Illustrierte Zeitung 1960(26) Lektorat: Petra Schäfter, textetage Satz: Justine Buri, Bielefeld Druck: Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar Print-ISBN 978-3-8376-4410-4 PDF-ISBN 978-3-8394-4410-8 https://doi.org/10.14361/9783839444108 Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier mit chlorfrei gebleichtem Zellstoff. -

4000 M Peaks of the Alps Normal and Classic Routes

rock&ice 3 4000 m Peaks of the Alps Normal and classic routes idea Montagna editoria e alpinismo Rock&Ice l 4000m Peaks of the Alps l Contents CONTENTS FIVE • • 51a Normal Route to Punta Giordani 257 WEISSHORN AND MATTERHORN ALPS 175 • 52a Normal Route to the Vincent Pyramid 259 • Preface 5 12 Aiguille Blanche de Peuterey 101 35 Dent d’Hérens 180 • 52b Punta Giordani-Vincent Pyramid 261 • Introduction 6 • 12 North Face Right 102 • 35a Normal Route 181 Traverse • Geogrpahic location 14 13 Gran Pilier d’Angle 108 • 35b Tiefmatten Ridge (West Ridge) 183 53 Schwarzhorn/Corno Nero 265 • Technical notes 16 • 13 South Face and Peuterey Ridge 109 36 Matterhorn 185 54 Ludwigshöhe 265 14 Mont Blanc de Courmayeur 114 • 36a Hörnli Ridge (Hörnligrat) 186 55 Parrotspitze 265 ONE • MASSIF DES ÉCRINS 23 • 14 Eccles Couloir and Peuterey Ridge 115 • 36b Lion Ridge 192 • 53-55 Traverse of the Three Peaks 266 1 Barre des Écrins 26 15-19 Aiguilles du Diable 117 37 Dent Blanche 198 56 Signalkuppe 269 • 1a Normal Route 27 15 L’Isolée 117 • 37 Normal Route via the Wandflue Ridge 199 57 Zumsteinspitze 269 • 1b Coolidge Couloir 30 16 Pointe Carmen 117 38 Bishorn 202 • 56-57 Normal Route to the Signalkuppe 270 2 Dôme de Neige des Écrins 32 17 Pointe Médiane 117 • 38 Normal Route 203 and the Zumsteinspitze • 2 Normal Route 32 18 Pointe Chaubert 117 39 Weisshorn 206 58 Dufourspitze 274 19 Corne du Diable 117 • 39 Normal Route 207 59 Nordend 274 TWO • GRAN PARADISO MASSIF 35 • 15-19 Aiguilles du Diable Traverse 118 40 Ober Gabelhorn 212 • 58a Normal Route to the Dufourspitze -

Pinnacle Club Jubilee Journal 1921-1971

© Pinnacle Club and Author All Rights Reserved PINNACLE CLUB JUBILEE JOURNAL 1921-1971 © Pinnacle Club and Author All Rights Reserved THE PINNACLE CLUB JOURNAL Fiftieth Anniversary Edition Published Edited by Gill Fuller No. 14 1969——70 © Pinnacle Club and Author All Rights Reserved THE PINNACLE CLUB OFFICERS AND COMMITTEE 1971 1921-1971 President: MRS. JANET ROGERS 8 The Penlee, Windsor Terrace, Penarth, Glamorganshire Vice-President: Miss MARGARET DARVALL The Coach House, Lyndhurst Terrace, London N.W.3 (Tel. 01-794 7133) Hon. Secretary: MRS. PAT DALEY 73 Selby Lane, Keyworth, Nottingham (Tel. 060-77 3334) Hon. Treasurer: MRS. ADA SHAW 25 Crowther Close, Beverley, Yorkshire (Tel. 0482 883826) Hon. Meets Secretary: Miss ANGELA FALLER 101 Woodland Hill, Whitkirk, Leeds 15 (Tel. 0532 648270) Hon Librarian: Miss BARBARA SPARK Highfield, College Road, Bangor, North Wales (Tel. Bangor 3330) Hon. Editor: Mrs. GILL FULLER Dog Bottom, Lee Mill Road, Hebden Bridge, Yorkshire. Hon. Business Editor: Miss ANGELA KELLY 27 The Avenue, Muswell Hill, London N.10 (Tel. 01-883 9245) Hon. Hut Secretary: MRS. EVELYN LEECH Ty Gelan, Llansadwrn, Anglesey, (Tel. Beaumaris 287) Hon. Assistant Hut Secretary: Miss PEGGY WILD Plas Gwynant Adventure School, Nant Gwynant, Caernarvonshire (Tel.Beddgelert212) Committee: Miss S. CRISPIN Miss G. MOFFAT MRS. S ANGELL MRS. J. TAYLOR MRS. N. MORIN Hon. Auditor: Miss ANNETTE WILSON © Pinnacle Club and Author All Rights Reserved CONTENTS Page Our Fiftieth Birthday ...... ...... Dorothy Pilley Richards 5 Wheel Full Circle ...... ...... Gwen M offat ...... 8 Climbing in the A.C.T. ...... Kath Hoskins ...... 14 The Early Days ..... ...... ...... Trilby Wells ...... 17 The Other Side of the Circus .... -

Wołanie 29-2001 Listopad

2 SPIS TREŒCI: 1. Historia alpinizmu czêœæ druga str. 3 Jerzy Hajdukiewicz 2. Spotkanie na szczycie str. 23 Andrzej Waligórski 3. Pusto w górach str. 25 Juliusz Wys³ouch 4. Górami pisane str. 28 Kazimierz Przerwa - Tetmajer Od maja 1987 roku ukaza³o siê 29 zeszytów Wo³ania Opracowanie: Polskie Towarzystwo Tatrzañskie, Oddzia³ Kraków, Cz³onek Wspieraj¹cy TOPR. Adres dla korespondencji: Andrzej S³ota, 30-150 Kraków, Armii Krajowej 83/131. Telefony: 012 638-01-54, e-mail: [email protected] Lokal: Dom Kultury „Podgórze” ul. Krasickiego 18/20. Dy¿ury Towarzystwa odbywaj¹ siê co dwa tygodnie we wtorki, w godzinach 18 - 19.30 Redaktor: Andrzej S³ota, zespó³ redakcyjny: Barbara Morawska-Nowak, Maciej Mischke. Wp³aty na rzecz Towarzystwa mog¹ byæ dokonywane na rachunek: PTT, Zarz¹d G³ówny, PKO I/O Kraków, nr. 10202892-162809-270-1-111 WO£ANIE PTT, Zarz¹d G³ówny, PKO I/O Kraków, nr. 10202892-162942-270-1-111 Emblemat na ok³adce rysowa³a Zofia Nowak Nr. 25 (29) Sk³ad komputerowy: Andrzej S³ota PL ISSN 0660-8679 Kraków, listopad 2001 Do druku oddano: 28 listopada 2001 3 4 WO£ANIE (Bernina); pierwsz¹ drogê na wschodniej œcianie Mont Blanc otwieraj¹ Moore, Walker i G. S. Matthews z M. i J. Andereggami Magazyn dla cz³onków Polskiego Towarzystwa przechodz¹c ostrogê Brenva, a w niczym nie ustêpuj¹ tym czynom Tatrzañskiego dwa œwietne zwyciêstwa Edwarda Whympera, równie¿ w masywie Mont Blanc: Aiguille Verte i Grands i cz³onków wspieraj¹cych TOPR Jorasses, z przewodnikami M. Crozem, Chr. Almerem i F. -

Fondements Scientifiques En Vue De La Création D'une Zone De Protection

Asters - CEN Haute-Savoie 84 route du Viéran PRINGY 74370 ANNECY Tél. 04 50 66 47 51 www.cen-haute-savoie.org Fondements scientifiques En vue de la création d’une zone de protection d’habitat naturel du Mont-Blanc - Site d’exception ● Rédaction Bernard Bal, Olivier Billant, Jean-Baptiste Bosson et Lisa Wirtz 28 avril 2020 ● NOTE RÉALISÉE AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE de la Haute-Savoie Table des matières Remerciements 4 Préambule : Protéger le toit de l’Europe 4 1. Éléments de contexte 5 1.1. Un concentré de superlatifs 5 1.2. Un massif sous pression à l’Anthropocène 5 1.2.1. Un bouleversement climatique sans précédent dans l’Histoire 5 1.2.2. L’enjeu de la fréquentation 8 2. Analyse topographique de la zone de protection proposée 9 3. Patrimoine géologique et hydrologique 11 3.1. Géologie 11 3.2. Géomorphologie et hydrologie 12 3.2.1. Formes et processus glaciaires 13 3.2.2. Formes et processus périglaciaires et gravitaires 21 3.2.3. Formes et processus torrentiels et lacustres 25 3.3. Richesse, état et enjeux de conservation du patrimoine géologique et hydrologique 27 4. Patrimoine biologique 30 4.1. Habitats 30 4.1.1. Sources de données 30 4.1.2. Liste des habitats / commentaire 31 4.1.3. Cartographie / analyse 32 4.1.4. Etat de conservation /menaces / sensibilité 33 4.2. Flore 36 4.2.1. Sources de données 36 4.2.2. Liste des espèces / commentaires 36 4.2.3. Cartographie / Analyse 37 4.2.4. Etat de conservation / menaces / sensibilité 37 4.3. -

Alpine Club Notes

Alpine Club Notes OFFICERS AND COMMITTEE FOR 1997 PRESIDENT . Sir Christian Bonington CBE VICE PRESIDENTS . J GRHarding LN Griffin HONORARY SECRETARy . DJ Lovatt HONORARY TREASURER . AL Robinson HONORARY LIBRARIAN .. DJ Lovatt HONORARY EDITOR . Mrs J Merz COMMITTEE ELECTIVE MEMBERS E Douglas Col MH Kefford PJ Knott WH O'Connor K Phillips DD Clark-Lowes BJ Murphy WJ Powell DW Walker EXTRA COMMITTEE MEMBERS M JEsten GC Holden OFFICE BEARERS LIBRARIAN EMERITUS '" . R Lawford HONORARY ARCHIVIST . Miss L Gollancz HONORARY KEEPER OF THE CLUB'S PICTURES P Mallalieu HONORARY KEEPER OF THE CLUB'S ARTEFACTS .. R Lawford CHAIRMAN OF THE FINANCE COMMITTEE RFMorgan CHAIRMAN OF THE GUIDEBOOKS EDITORIAL & PRODUCTION BOARD .. LN Griffin CHAIRMAN OF THE HOUSE COMMITTEE .. MH Johnston CHAIRMAN OF THE LIBRARY COUNCIL . GC Band CHAIRMAN OF THE MEMBERSHIP COMMITTEE MWFletcher ASSISTANT EDITORS OF THE Alpine Journal .. JL Bermudez GW Templeman 364 ALPINE CLUB NOTES 365 ASSISTANT HONORARY SECRETARIES: ANNUAL WINTER DINNER MH Johnston BMC LIAISON . P Wickens LECTURES. E Douglas MEETS . PJ Knott MEMBERSHIP . MW Fletcher TRUSTEES ... MF Baker JGR Harding S N Beare HONORARY SOLICITOR .. PG C Sanders AUDITORS AM Dowler Russell New ALPINE CLIMBING GROUP PRESIDENT D Wilkinson HONORARY SECRETARy .. RA Ruddle AC GENERAL AND INFORMAL MEETINGS 1996 16 January General Meeting: Mick Fowler, The North-East Pillar of Taweche 23 January Val d'Aosta evening: Mont Blanc 30 January Informal Meeting: Mike Binnie, Two Years in the Hindu Kush 13 February General Meeting: David Hamilton, -

Journal of Alpine Research | Revue De Géographie Alpine

Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine 101-1 | 2013 Lever le voile : les montagnes au masculin-féminin Gender relations in French and British mountaineering The lens of autobiographies of female mountaineers, from d’Angeville (1794-1871) to Destivelle (1960- ) Delphine Moraldo Electronic version URL: http://journals.openedition.org/rga/2027 DOI: 10.4000/rga.2027 ISSN: 1760-7426 Publisher Association pour la diffusion de la recherche alpine Electronic reference Delphine Moraldo, « Gender relations in French and British mountaineering », Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine [Online], 101-1 | 2013, Online since 03 September 2013, connection on 01 May 2019. URL : http://journals.openedition.org/rga/2027 ; DOI : 10.4000/rga.2027 This text was automatically generated on 1 May 2019. La Revue de Géographie Alpine est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International. Gender relations in French and British mountaineering 1 Gender relations in French and British mountaineering The lens of autobiographies of female mountaineers, from d’Angeville (1794-1871) to Destivelle (1960- ) Delphine Moraldo EDITOR'S NOTE Translation: Delphine Moraldo 1 Since alpine clubs first appeared in Europe in the mid 19th century, mountaineering has been one of the most strongly masculinised practices. Not only are mountaineers mostly men, but mountaineering involves manly and heroic social dispositions that establish male domination (Louveau, 2009). 2 Because mountain activities are a feminine-masculine construction, I chose here to look at the practice of mountaineering through the lens of autobiographies of female mountaineers. In these accounts, women never fail to mention male mountaineers, thus giving us an insight into men’s perception of them. -

Alpine Club Notes

Alpine Club Notes OFFICERS AND COMMITTEE FOR 1999 PRESIDENT .. DK Scott CBE VICE PRESIDENTS DrM J Esten P Braithwaite HONORARY SECRETARY.. .. .. GD Hughes HONORARY TREASURER .. .. AL Robinson HONORARY LIBRARIAN .. DJ Lovatt HONORARY EDITOR OF THE ALPINE JOURNAL E Douglas HONORARY GUIDEBOOKS COMMISSIONING EDITOR .. LN Griffin COMMITTEE ELECTIVE MEMBERS .. DD Clark-Lowes JFC Fotheringham JMO'B Gore WJ Powell A Vila DWWalker E RAllen GCHolden B MWragg OFFICE BEARERS LIBRARIAN EMERITUS . RLawford HONORARY ARCHIVIST .. Miss L Gollancz HONORARY KEEPER OF THE CLUB'S PICTURES. P Mallalieu HONORARY KEEPER OF THE CLUB'S ARTEFACTS .. RLawfo;rd HONORARY KEEPER OF THE CLUB'S MONUMENTS. DJ Lovatt CHAIRMAN OF THE FINANCE COMMITTEE .. RFMorgan CHAIRMAN OF THE HOUSE COMMITTEE . MH Johnston CHAIRMAN OF THE LIBRARY COUNCIL GC Band CHAIRMAN OF THE MEMBERSHIP COMMITTEE MWFletcher ASSISTANT EDITORS OF THE Alpine Journal .. JL Bermudez GW Templeman PRODUCTION EDITOR OF THE Alpine Journal Mrs J Merz 347 348 THE ALPINE J OURN AL 1999 AsSISTANT HONORARY SECRETARIES: ANNuAL WINTER DINNER .. MH Johnston BMC LIAISON .. .. GCHolden LECTURES . D 0 Wynne-Jones NORTHERN LECTURE .. E Douglas MEETS . A Vila MEMBERSHIP .. MW Fletcher TRUSTEES . MFBaker JG RHarding S NBeare HONORARY SOLICITOR . PG C Sanders AUDITORS HRLloyd Pannell Kerr Forster ALPINE CLIMBING GROUP PRESIDENT. D Wilkinson HONORARY SECRETARY RA Ruddle GENERAL, INFORMAL, AND CLIMBING MEETINGS 1998 13 January General Meeting: David Hamilton, Pakistan 27 January Informal Meeting: Roger Smith Arolla Alps 10 February