Diplomarbeit / Diploma Thesis

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Master's Thesis: Visualizing Storytelling in Games

Chronicle Developing a visualisation of emergent narratives in grand strategy games EDVARD RUTSTRO¨ M JONAS WICKERSTRO¨ M Master's Thesis in Interaction Design Department of Applied Information Technology Chalmers University of Technology Gothenburg, Sweden 2013 Master's Thesis 2013:091 The Authors grants to Chalmers University of Technology and University of Gothen- burg the non-exclusive right to publish the Work electronically and in a non-commercial purpose make it accessible on the Internet. The Authors warrants that they are the authors to the Work, and warrants that the Work does not contain text, pictures or other material that violates copyright law. The Authors shall, when transferring the rights of the Work to a third party (for example a publisher or a company), acknowledge the third party about this agreement. If the Authors has signed a copyright agreement with a third party regarding the Work, the Authors warrants hereby that they have obtained any necessary permission from this third party to let Chalmers University of Technology and University of Gothenburg store the Work electronically and make it accessible on the Internet. Chronicle Developing a Visualisation of Emergent Narratives in Grand Strategy Games c EDVARD RUTSTROM,¨ June 2013. c JONAS WICKERSTROM,¨ June 2013. Examiner: OLOF TORGERSSON Department of Applied Information Technology Chalmers University of Technology, SE-412 96, G¨oteborg, Sweden Telephone +46 (0)31-772 1000 Gothenburg, Sweden June 2013 Abstract Many games of high complexity give rise to emergent narratives, where the events of the game are retold as a story. The goal of this thesis was to investigate ways to support the player in discovering their own emergent stories in grand strategy games. -

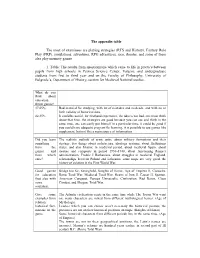

The Appendix Table the Most of Examinees Are Playing Strategies

The appendix table The most of examinees are playing strategies (RTS and History), Fantasy Role Play (FRP), simulations, adventures, RPG adventures, race, shooter, and some of them also play memory games. 1. Table: The results from questionnaire which came to life in practice between pupils from high schools in Petnica Science Center, Valjevo, and undergraduate students from first to third year and on the Faculty of Philosophy, University of Belgrade’s, Department of History, section for Medieval National studies. What do you think about education throw games? 17,65% Bad material for studying, with lot of mistakes and misleads; and with no or little validity of historical data. 82,35% It could be useful, for firsthand experience, the idea is not bad, one must think about that time, the strategies are good because you can see and think in the same time, one can easily put himself in a particular time, it could be good if you could have adequate program for learning, it is possible to use games like supplement, but not like a main source of information. Did you learn The realistic outlook of army units, about military formations and their something strategy, few things about architecture, ideology systems, about Hellenisms from the states, and also Islamic in medieval period, about medieval Spain, about games and treaties and conquests in period 1936–1948, about functioning Rome’s from which administration, Fredric I Barbarossa, about struggles in medieval England, ones? relationships between Poland and Lithuania, some maps are very good, the history of aviation in the First World War. -

Publisher Version (Open Access)

EUROCENTRIC VALUES AT PLAY MODDING THE COLONIAL FROM THE INDIGENOUS PERSPECTIVE RHETT LOBAN AND THOMAS APPERLEY Indigenous people and cultures are rarely included in digital games, and if they are it is often in a rather thoughtless manner. The indigenous peoples and cultures of many parts of the world have been portrayed in digital games in several ways that show little respect or understanding of the important issues these populations face. For example, in the Australian-made Ty the Tasmanian Tiger (Electronic Arts, 2002), Australian Aboriginal people are completely absent, replaced by anthropomorphized indigenous animals some of whom wear traditional face paint, while the plot involves rescuing other animals from the “dreamtime.” So while a secularized white settler version of Aboriginal culture is a core part of the game, the people are absent. The controversial mobile game Survival Island 3: Australia Story (NIL Entertainment, 2015), was removed from the Google Play and Apple stores in January 2016, largely because of an online petition that was concerned the game encouraged violence against indigenous Australians. The game portrayed Aboriginal people as “savages” who contributed to the difficulty of surviving in the Australian outback. Other games have appropriated indigenous iconography and culture, like Mark of Kri (Sony Computer Entertainment, 2002) which used traditional Māori (the indigenous people of Aotearoa/New Zealand) facial tattoo or Tā moko on characters in the game. These examples are disappointing, and seem to represent a common 1 occurrence in commercial non-indigenous media. However, there have also recently been a number of critically acclaimed commercial gaming projects which deal with indigenous culture and issues from an indigenous perspective, for example the game Never Alone/Kisima Inŋitchuŋa (E-Line Media, 2014), made by Upper One Games in partnership with 2 Alaska’s Cook Inlet Tribal Council. -

The History of Educational Computer Games

Beyond Edutainment Exploring the Educational Potential of Computer Games By Simon Egenfeldt-nielsen Submitted to the IT-University of Copenhagen as partial fulfilment of the requirements for the PhD degree February, 2005 Candidate: Simon Egenfeldt-Nielsen Købmagergade 11A, 4. floor 1150 Copenhagen +45 40107969 [email protected] Supervisors: Anker Helms Jørgensen and Carsten Jessen Abstract Computer games have attracted much attention over the years, mostly attention of the less flattering kind. This has been true for computer games focused on entertainment, but also for what for years seemed a sure winner, edutainment. This dissertation aims to be a modest contribution to understanding educational use of computer games by building a framework that goes beyond edutainment. A framework that goes beyond the limitations of edutainment, not relying on a narrow perception of computer games in education. The first part of the dissertation outlines the background for building an inclusive and solid framework for educational use of computer games. Such a foundation includes a variety of quite different perspectives for example educational media and non-electronic games. It is concluded that educational use of computer games remains strongly influenced by educational media leading to the domination of edutainment. The second part takes up the challenges posed in part 1 looking to especially educational theory and computer games research to present alternatives. By drawing on previous research three generations of educational computer games are identified. The first generation is edutainment that perceives the use of computer games as a direct way to change behaviours through repeated action. The second generation puts the spotlight on the relation between computer game and player. -

Counterfactual Communities: Strategy Games, Paratexts and the Player's

Postcolonial Perspectives in Game Studies How to Cite: Apperley, T 2018 Counterfactual Communities: Strategy Games, Paratexts and the Player’s Experience of History. Open Library of Humanities, 4(1): 15, pp. 1–22, DOI: https://doi.org/10.16995/olh.286 Published: 23 March 2018 Peer Review: This article has been peer reviewed through the double-blind process of Open Library of Humanities, which is a journal published by the Open Library of Humanities. Copyright: © 2018 The Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distri- bution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Open Access: Open Library of Humanities is a peer-reviewed open access journal. Digital Preservation: The Open Library of Humanities and all its journals are digitally preserved in the CLOCKSS scholarly archive service. Tom Apperley, ‘Counterfactual Communities: Strategy Games, Paratexts and the Player’s Experience of History’, (2018) 4(1): 15, Open Library of Humanities, DOI: https://doi.org/10.16995/olh.286 POSTCOLONIAL PERSPECTIVES IN GAME STUDIES Counterfactual Communities: Strategy Games, Paratexts and the Player’s Experience of History Tom Apperley Research for Educational Impact (REDI), Faculty of Arts and Education, Deakin University, Geelong, AU [email protected] The genre of history strategy games is a crucial area of study because of what is at stake in the representation of controversial aspects of his- tory in popular culture. -

Europa Universalis 2 Download Full Version Free

Europa Universalis 2 Download Full Version Free 1 / 4 Europa Universalis 2 Download Full Version Free 2 / 4 3 / 4 Official Name, Europa Universalis II. Version, Full Game. File Upload, Torrent. Developer (s), Paradox Development Studio. Publisher (s), Strategy First. Platform .... Find Cash Advance, Debt Consolidation and more at Uncreativity.com. Get the best of Insurance or Free Credit Report, browse our section on Cell Phones or .... Europa Universalis 2 Download Full Version Free http://shurll.com/771ww. Europa Universalis IV: Mandate of Heaven DLC Free Download PC .... Operating System: Windows: XP, Vista, 7, 8, 10. Genre: Strategy, Release Year: 2001. Platform: PC, Region Code: Region Free. Game Name: Europa .... Download Europa Universalis 2 for free. Europa Universalis 2 - Europa Universalis II invites you to a global struggle for supremacy from the .... Download full Europa Universalis 2: ... This sequel to the turn-based strategy trading game returns players to the 'Age of Exploration' to lead their nation to ... For example, you can favor plutocracy or aristocracy, and free trade or mercantilism.. DRM FREE. No activation or online connection required to play. Safety and satisfaction. Stellar support 24/7 and full refunds up to 30 days. Europa Universalis II.. Scegli la consegna gratis per riparmiare di più. Subito a ... PC GAME EUROPA UNIVERSALIS 1492/1792 + EUROPA UNIVERSALIS 2 1419/1820 ITALIANO. EUR 49,99 ... EUROPA UNIVERSALIS II 2 PC BIG BOX CD ROM ITALIANO STRATEGICO ... Europa Universalis - Rome (PC CD rom game) with map ROME SPQR. This is the v1.08 patch for Europa Universalis II. New features ... II patch. Free Strategy First Windows 98/Me/2000/XP Version 1.08 Full Specs. -

Emergent Stories in Crusader Kings II

Emergent Stories in Crusader Kings II Henrik Fåhraeus Game Director, Paradox Dev Studio So, who is this guy? Designer and/or Programmer on: • Europa Universalis II • Europa Universalis III • Hearts of Iron • Hearts of Iron III • Victoria • EU: Rome • Crusader Kings • Victoria II • Hearts of Iron II • Crusader Kings II “Invention, it must be humbly admitted, does not consist in creating out of void but out of chaos.” – Mary Shelley Emergence – Why the Hype? • Interactivity separates games from other forms of entertainment • Interactivity -> replayability -> $$$ • Less interactivity with fixed narrative • But... narrative is engaging! Linear Stories Pros: • Highly evocative Cons: • Not interactive Branching Stories Pros: • Somewhat interactive • Highly evocative Cons: • Still quite limiting • Needs more content Improvised Stories Pros: • Highly interactive • Social Cons: • Creative effort • Social Emergent Stories Pros: • Highly interactive Cons: • Hard to realize • Less evocative Emergent Stories = Game Anecdotes What is Crusader Kings? + = Crusader Kings I (2004) • Strategy-RPG • Medieval Era • Feudal Simulation • Character Focus • Big Noses Crusader Kings I (2004) • Skills • Personality Traits • Family Relations CKII – Design Goals • Thousands of Characters • Family First • Opinions and Personalities • Ruthless Conflict • Lady Luck is Fickle Crusader Kings II • Prettier Graphics • More Characters • More Intrigue • More Stories • Smaller Noses Emergent Story Example • You, the popular king’s vassal and a claimant to the throne, have him assassinated with poisoned wine • His little brother, a mere toddler, succeeds to the throne • The queen mother (AI) suspects you and tries to have you killed (AI action), but only wounds you (chance) • You revolt against the weak regency, win the war, and become the new king • You throw the queen mother and her whelp in the dungeon and let them both rot (evil bastard satisfaction!) • Your wound festers, and you die (chance) (bummer!) Systems Soup? Systems Soup: Flat interactions that do not amount to anything. -

Periodization in Civilization V and Europa Universalis IV

Loading… The Journal of the Canadian Game Studies Association Vol 10(17): 60-76 http://loading.gamestudies.ca Simulating the Ages of Man: Periodization in Civilization V and Europa Universalis IV Greg Koebel University of Regina [email protected] Abstract This article, through an examination of the historical arguments embedded in two historical strategy games, Civilization V and Europa Universalis IV, argues that historical strategy games present players with sophisticated models of historical change, in particular how time can be divided into periods, and historians with opportunities to revisit historiographical questions about periodization from perspectives unavailable through textual academic history. Both Civilization V and Europa Universalis IV present an opportunity to examine a familiar concept, periodization, through the new lens of digital simulation. Author Keywords Periodization; historical strategy games; historiography; modding communities Introduction For historians and historical video game designers alike the division of historical time into “ages” or “eras” is a useful, even necessary exercise. For historians, such divisions provide coherence, structure, and narrative to an otherwise continuous flow of human experience. For designers of historical games, such periodization makes change over time easier to represent in the rational world of the game code. Although historians and game designers have different reasons for adopting the technique of periodization, both by necessity engage with the same historiographical arguments about periodization (and by extension engage their readers and players in those arguments). Civilization V and Europa Universalis IV, two historical strategy games, present conceptions of periodization and change over time which derive from both historiographical tradition and the rational necessities of the game algorithm. -

Introduction to the Special Issue on Postcolonial Perspectives in Game Studies

Postcolonial Perspectives in Game Studies How to Cite: Mukherjee, S and Hammar, E L 2018 Introduction to the Special Issue on Postcolonial Perspectives in Game Studies. Open Library of Humanities, 4(2): 33, pp. 1–14. DOI: https://doi.org/10.16995/olh.309 Published: 06 November 2018 Peer Review: This article has been peer reviewed through the double-blind process of Open Library of Humanities, which is a journal published by the Open Library of Humanities. Copyright: © 2018 The Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Open Access: Open Library of Humanities is a peer-reviewed open access journal. Digital Preservation: The Open Library of Humanities and all its journals are digitally preserved in the CLOCKSS scholarly archive service. Souvik Mukherjee and Emil Lundedal Hammar, ‘Introduction to the Special Issue on Postcolonial Perspectives in Game Studies’ (2018) 4(2): 33 Open Library of Humanities. DOI: https://doi.org/10.16995/olh.309 POSTCOLONIAL PERSPECTIVES IN GAME STUDIES Introduction to the Special Issue on Postcolonial Perspectives in Game Studies Souvik Mukherjee1 and Emil Lundedal Hammar2 1 Presidency University, Kolkata, IN 2 University of Tromsø, NO Corresponding author: Souvik Mukherjee ([email protected]) The treatment of colonialism in video games, barring a few notable excep- tions, is marked by a Western and, specifically, late 19th-century imperial- ist bias. -

EU3 GERMAN Manual.Pdf

Paradox Interactive Präsident und CEO: Theodore Bergqvist. Produzent: Johan Andersson. Spieldesign: Johan Andersson. Leitender Programmierer: Adam Skoglund. Programmierung: Thomas Johansson, Pontus Åberg, Anna Drevendal, Johan Andersson. Künstlerische Leitung: Marcus Edström. 3D-Künstler: Dick Sjöström. Nikitova Tutorial: Marcus Edström. Originalmusik & Soundeffekte: Andreas Waldetoft. Leitender Tester: Chris King. Direktor Verkauf & Akquisitionen: Fredrik Wester. CFO: Lena Eriksson. Direktor Marketing und Öffent- lichkeitsarbeit: Susana Meza. Marketing-Assistent: Keisha Salmon. Produktmanager: Jeanette Bauer. Art Director: Stefan Thulin. Business Developer: Erik Helmfridsson. Verantwortlich für Lokalisierung: Florian Santer. Lokalisierung: S&H Entertainment Localization. Handbuch: Chris Stone. Strategy Guide: Ed Hanks. Redaktion: Robbie Graham, Digital Wordsmithing. Web: Brian King, Simon Aistleitner, Jean-Philippe Duflot. Intro-Film: Stuart Diamond, Russ Allen. Beta Testers: Frank van Aanholt, Tom Adriaenssen, Jose Maria Aguirre, Simon Aistleitner, Markus Alahuhta, Guillaume Alvarez, Mike Amberry, Gustav Björklund, Loic Brient, Thomas Broman, Joe Chandler, Thomas Corriol, Luis Miguel Nunes Corujo, Tony Cristanelli, Inge Davidsen, Maarten Demeyer, David DiCicco, Jan Peter Dijkstra, Jean-Philippe Duflot, Peter Ebbesen, Aric Ferrell, Wesley Ferris, Alexander John Fowler, Michael Girard, Stephen Gregson, Jean-Alain Grunchec, Ed Hanks, Markus Herrmann, Jeremy Holley, Kalle Isotalo, Robert Jackson, Simon Jäger, Nils Karlsson, Tamas Kiss, Mark Kvistgaard Thomsen, Paul Lancashire, Tony Lozina, Jacob Michael Lund- gren, Rajeev D. Majumdar, Nicholas Malouin, Carsten Mannetje, Thomas Mittelbach, Fokke van der Molen, Robert O’Regan, Anu Pakanati, Maxime Penen, Kevin Peter, Thomas Pettersen, Pent Ploompuu, Derek Pullem, Ludovic Russo, Kevin Simmons, Jason Snyder, Jarkko Suvinen, Kevyn Taylor, Sascha Tesch, Lars Thomsen, Douglas Troiani, Jens Van Heuverswijn, Patrick Wegerle, Gene Whitmore, Mark Williams, Emre Yigit Partner USA: Ezra Chen. -

Virtual Unaustralia: Videogames and Australia's Colonial History

Virtual Unaustralia: Videogames and Australia’s Colonial History Thomas H. Apperley PhD Candidate Media and Communications Program University of Melbourne In August 2006 the Games Lab at ACMI (the Australian Centre for the Moving Image) in Melbourne hosted an exhibition ‘Best of the Independent Games Festival 2006’; among the games featured was Braid (Number None Inc., game still in development).1 This game was noted for its clever examination of the platform genre, a genre of videogame2 closely associated with Nintendo games like Super Mario Brothers (Nintendo, 1985) and Super Mario 64 (Nintendo EAD, 1996). The focus of the game was to explore the flow of time, by allowing players to rewind the game – in a manner similar to that explored in a more limited fashion in UbiSoft’s Prince of Persia: The Sands of Time (2003) – they could ‘explore alternate approaches and differing causes and effects’ (Best of Independent Games Festival, 2006). Braid’s examination of this genre of videogames parallels this paper’s concern with how time, and cause and effect, are presented in another prominent genre of videogames: the historic strategy genre. The use of the time rewind function in Braid creates potential for multiple readings of the game, and allows the player to shift between – and play with – temporal perspectives: what is at stake in this game is a detailed analysis of what could otherwise be regarded as an outdated genre. Currently the platform genre is enjoying a renaissance in appreciation through its remediation to mobile consoles and telephones; however, it is widely regarded as having had a peak of popularity during the eighties and early nineties. -

Paradox Interactive Partners FORZA DJURGÅR'n!

Paradox Interactive President and CEO: Theodore Bergqvist. Producer: Johan Andersson. Game Design: Johan Andersson. Lead Programmer: Adam Skoglund. Programming: Thomas Johansson, Pontus Åberg, Anna Drevendal, Johan Andersson. Lead Artist: Marcus Edström. 3D Artist: Dick Sjöström. Nikitova Tutorial: Marcus Edström. Original Music & Sound Effects: Andreas Waldetoft. Lead Tester: Chris King. Sales & Acquisitions: Fredrik Wester. CFO: Lena Eriksson. Marketing and PR Director: Susana Meza. Marketing Assistant: Keisha Salmon. Product Manager: Jeanette Bauer. Art Director: Stefan Thulin. Business Developer: Erik Helmfridsson. Localization Responsible: Florian Santer. Localization: S&H Entertainment Localization. Manual: Chris Stone. Strategy Guide: Ed Hanks. Editing: Robbie Graham, Digital Wordsmithing. Web: Brian King, Simon Aistleitner, Jean-Philippe Duflot. Intro movie: Stuart Diamond, Russ Allen. Beta Testers: Frank van Aanholt, Tom Adriaenssen, Jose Maria Aguirre, Simon Aistleitner, Markus Alahuhta, Guillaume Alvarez, Mike Amberry, Gustav Björklund, Loic Brient, Thomas Broman, Joe Chandler, Thomas Corriol, Luis Miguel Nunes Corujo, Tony Cristanelli, Inge Davidsen, Maarten Demeyer, David DiCicco, Jan Peter Dijkstra, Jean-Philippe Duflot, Peter Ebbesen, Aric Ferrell, Wesley Ferris, Alexander John Fowler, Michael Girard, Stephen Gregson, Jean-Alain Grunchec, Ed Hanks, Markus Herrmann, Jeremy Holley, Kalle Isotalo, Robert Jackson, Simon Jäger, Nils Karlsson, Tamas Kiss, Mark Kvistgaard Thomsen, Paul Lancashire, Tony Lozina, Jacob Michael Lundgren, Rajeev D. Majumdar, Nicholas Malouin, Carsten Mannetje, Thomas Mittelbach, Fokke van der Molen, Robert O’Regan, Anu Pakanati, Maxime Penen, Kevin Peter, Thomas Pettersen, Pent Ploompuu, Derek Pullem, Ludovic Russo, Kevin Simmons, Jason Snyder, Jarkko Suvinen, Kevyn Taylor, Sascha Tesch, Lars Thomsen, Douglas Troiani, Jens Van Heuverswijn, Patrick Wegerle, Gene Whitmore, Mark Williams, Emre Yigit Partners USA: Ezra Chen.