Prólogo De Elena Altuna

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Catástrofe Y Abismo En El Invitado De Juan Radrigán

Universidad de Chile Facultad de Filosofía y Humanidades Departamento de Literatura Catástrofe y abismo en El invitado de Juan Radrigán Informe para optar al grado de Licenciado en Lengua y Literatura Hispánica, con mención en Literatura. Seminario de grado: Teatro chileno y latinoamericano Alumna: Carla Carrasco Profesor guía: Eduardo Thomas Dublé Santiago, 2017 ÍNDICE INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 3 CAPÍTULO I ....................................................................................................................................... 7 1.1 Terror y Mercado ...................................................................................................................... 7 1.2 El espectáculo televisivo ........................................................................................................... 9 1.3 El ambiente literario ................................................................................................................ 12 1.3.1 Decreto ley 827, de 1974 .................................................................................................. 14 CAPÍTULO II ................................................................................................................................... 18 2.1 Al borde de la locura ............................................................................................................... 18 2.2 Puesta en abismo .................................................................................................................... -

Jenkins to Fucinaro

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL AMORIS LÆTITIA DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LOS OBISPOS A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS A LAS PERSONAS CONSAGRADAS A LOS ESPOSOS CRISTIANOS Y A TODOS LOS FIELES LAICOS SOBRE EL AMOR EN LA FAMILIA 1. A ALEGRÍA DEL AMOR que se vive en las L familias es también el júbilo de la Igle- sia. Como han indicado los Padres sinodales, a pesar de las numerosas señales de crisis del ma- trimonio, « el deseo de familia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y esto motiva a la Iglesia ».1 Como respuesta a ese anhelo « el anuncio cristiano relativo a la familia es verdade- ramente una buena noticia ».2 2. El camino sinodal permitió poner sobre la mesa la situación de las familias en el mundo ac- tual, ampliar nuestra mirada y reavivar nuestra conciencia sobre la importancia del matrimonio y la familia. Al mismo tiempo, la complejidad de los temas planteados nos mostró la necesidad de seguir profundizando con libertad algunas cues- tiones doctrinales, morales, espirituales y pasto- rales. La reflexión de los pastores y teólogos, si es fiel a la Iglesia, honesta, realista y creativa, nos ayudará a encontrar mayor claridad. Los debates que se dan en los medios de comunicación o en publicaciones, y aun entre ministros de la Igle- 1 III ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS, Relatio synodi (18 octubre 2014), 2. 2 XIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS, Relación final (24 octubre 2015), 3. 3 sia, van desde un deseo desenfrenado de cambiar todo sin suficiente reflexión o fundamentación, a la actitud de pretender resolver todo aplicando normativas generales o derivando conclusiones excesivas de algunas reflexiones teológicas. -

La Constitución

Constitución de la Iglesia Misionera Publicada en Agosto del 2011 según Revisión y Autorización de la Conferencia General del 2011 Oficina Central de la Iglesia Misionera P.O. Box 9127 Fort Wayne, Indiana 46899-9127 Para pedidos de copias llamar a: Church Services 1-888-275-9094 Impreso en USA CONTENIDO LA CONSTITUCIÓN 3 Preámbulo 4 Artículo I- Nombre 4 Artículo II- Propósito 4 Artículo III- Objetivos 4 Artículo IV- Artículos de Fe y Práctica 4 Artículos de Fe 4 Artículos de Práctica 8 Artículo V- Quiénes Componen la Organización 12 Artículo VI- Conferencia General 12 Artículo VII- Oficiales 14 Artículo VIII- Concilio de Supervisión General (GOC) 15 Artículo IX- Concilio de Liderazgo Ministerial (MLC) 16 Articulo X- Comité de Nominaciones 17 Artículo XI- Comité de la Constitución 18 Artículo XII- Directores Denominacionales 19 Artículo XIII- Universidad Bethel 19 Artículo XIV- Organizaciones Auxiliares 19 Artículo XV- Conferencias Regionales 21 Artículo XVI- Conferencias De Distrito 23 Artículo XVII-La Iglesia Local 37 Artículo XVIII-Fechas Límites Para Trámites Hechos Por Un Miembro o Una Entidad 44 Artículo XIX- Autoridad Parlamentaria 46 Artículo XX- Enmiendas 46 DOCUMENTOS DE TOMA DE POSICION 47 Una Filosofía Educativa de la Iglesia Misionera 48 El Don de Lenguas 50 La Seguridad del Creyente 53 El Aborto 55 Liderazgo en la Iglesia 56 Homosexualidad 58 Juegos de Azar 59 Pornografía y Obscenidad 60 Inerrancia Bíblica 61 El Papel de la Mujer en el Ministerio 64 Ordenación 65 Nuestros Valores 65 Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) 67 Guerra Espiritual: El Cristiano y los Demonios 68 Sociedades Secretas 71 Eutanasia y Suicidio por Asistencia Médica 71 Santificación 72 Presciencia Divina 74 APÉNDICE Apéndice 1, Requisitos de Estudios para obtener Credenciales 75 Apéndice 2, Historia y Normas de la Iglesia Misionera 76 2 CONSTITUCION PREAMBULO La Iglesia Misionera fue organizada en su forma presente como resultado de la fusión en el año 1969 entre la Asociación de la Iglesia Misionera y la Iglesia Misionera Unida. -

Actas De Negocios Importantes

ACTAS DE NEGOCIOS IMPORTANTES Adoptado por la 94ta Asamblea General Internacional de la Iglesia de Dios de la Profecía Nashville, Tenesí 22-27 de agosto de 2006 1 NEGOCIOS DE PRE-ASAMBLEA DEL PRESBITERIO INTERNACIONAL Viernes, 18 de agosto de 2006 Revisiόn de los Presbíteros Generales Cinco Presbíteros Generales — Sherman O. Allen, Clayton Endecott, hijo, Miguel A. Mojica, Félix G. Santiago y Brice H. Thompson — fueron revaluados en el orden correspondiente y reafirmados para servir por cuatro años adicionales. El sexto, Daniel J. Corbett, no fue reafirmado pero dirigiό a los supervisores de Asia/Oceanía a recomendar a un nuevo Presbítero General. David Browder, el Supervisor de las Islas Samoa, Hawai, India y Fiji, fue debidamente recomendado por el grupo de supervisores, presentado al Presbiterio Internacional el 20 de agosto de 2006 y aprobado para servir como Presbítero General. El séptimo Presbítero General, Samuel Clements, ha de ser revaluado en el 2008. Domingo, 20 de agosto de 2006-10-31 Selecciόn del Supervisor General Ante el anuncio del retiro del Supervisor General, el Obispo Fred S. Fisher, padre, con fecha del 31 de enero de 2006, y en cumplimiento con el Mandato de la Asamblea (88va Asamblea General Internacional 1994), el Presbiterio Internacional, luego de orar, debida consideraciόn y discusiόn, alcanzό un acuerdo mutuo (unanimidad) en recomendar al Obispo Randall E. Howard para ejercer la posiciόn de Supervisor General. Esta recomendaciόn fue oficialmente presentada el 25 de agosto de 2006, en sesiόn, a toda la Asamblea General Internacional, y el Obispo Randall E. Howard fue debidamente aceptado y aprobado como Supervisor General de la Iglesia de Dios de la Profecía. -

Divorcio, Niveles De Conflicto Y Repercusión En Los Hijos

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES DIVORCIO, NIVELES DE CONFLICTO Y REPERCUSIÓN EN LOS HIJOS Autor: Julia Esteban García Tutor: Elisa Hormaechea García Madrid Abril, 2018 ÍNDICE JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................................... 3 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 3 MARCO TEÓRICO ...................................................................................................................... 5 3.1. El divorcio como crisis vital .......................................................................................... 5 3.2. Teorías del conflicto ...................................................................................................... 7 3.3. Niveles de conflictividad en el divorcio ........................................................................ 9 3.4. Posibles consecuencias en los hijos a corto y largo plazo ........................................... 12 3.5. Influencia del tipo de custodia .................................................................................... 20 3.6. Situaciones especiales ................................................................................................. 24 CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 27 BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................ -

Sunday Morning Grid 10/22/17 Latimes.Com/Tv Times

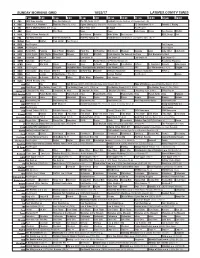

SUNDAY MORNING GRID 10/22/17 LATIMES.COM/TV TIMES 7 am 7:30 8 am 8:30 9 am 9:30 10 am 10:30 11 am 11:30 12 pm 12:30 2 CBS CBS News Sunday Face the Nation (N) The NFL Today (N) Å Football Carolina Panthers at Chicago Bears. (N) 4 NBC Today in L.A. Weekend Meet the Press (N) (TVG) Figure Skating ISU Grand Prix: Rostelecom Cup. F1 Countdown (N) Å Formula 1 Racing 5 CW KTLA 5 Morning News at 7 (N) Å KTLA News at 9 In Touch Paid Program 7 ABC News This Week News News Jack Hanna Ocean Sea Rescue Wildlife 9 KCAL KCAL 9 News Sunday (N) Joel Osteen Schuller Mike Webb Paid Program REAL-Diego Paid 11 FOX Fox News Sunday FOX NFL Kickoff (N) FOX NFL Sunday (N) Football Arizona Cardinals vs Los Angeles Rams. (N) Å 13 MyNet Paid Matter Fred Jordan Paid Program 18 KSCI Paid Program Paid Program 22 KWHY Paid Program Paid Program 24 KVCR Paint With Painting Joy of Paint Wyland’s Paint This Oil Painting Milk Street Mexican Cooking Jazzy Julia Child Chefs Life 28 KCET 1001 Nights 1001 Nights Mixed Nutz Edisons Biz Kid$ Biz Kid$ Frank Sinatra: The Voice of Our Time Burt Bacharach’s Best 30 ION Jeremiah Youseff In Touch Law Order: CI Law Order: CI Law Order: CI Law Order: CI 34 KMEX Conexión Paid Program Fútbol Fútbol Mexicano Primera División (N) República Deportiva 40 KTBN James Win Walk Prince Carpenter Jesse In Touch PowerPoint It Is Written Jeffress K. -

Conflicto Familiar Y Ruptura Matrimonial

BOLAÑOS, I. (1998). Conflicto familiar y ruptura matrimonial. Aspectos psicolegales. En Marrero, J.L. (Comp.) Psicología Jurídica de la familia, Madrid: Fundación Universidad Empresa, Retos jurídicos en las Ciencias Sociales. CONFLICTO FAMILIAR Y RUPTURA MATRIMONIAL: ASPECTOS PSICOLEGALES. El ciclo evolutivo de una pareja puede ser categorizado en diferentes etapas, definidas por las características individuales, familiares y sociales sobre las que se asienta su desarrollo. En el estudio de la pareja occidental de nuestros dias, existe un cierto consenso respecto a las fases más clásicas que definen este proceso; pero todavía persisten controversias que hacen referencia a evoluciones más actuales del modelo familiar. La separción, ruptura, divorcio o disolución del matrimonio (utilizaremos estos términos indístintamente) es uno de esos fenómenos. Arraigada socialmente en algunos países desde hace varias décadas, en otros como el nuestro aún supone una innovación legal relativamente reciente (Ver gráfico). Así, es posible entender que haya posturas que oscilen entre valorar la ruptura conyugal como un paso más en el crecimiento adaptativo de una familia, como el final de la misma o, más bien, como un episodio degenerativo que dificulta el desarrollo de los miembros que la sufren. En cualquier caso, la separación de una pareja constituye una crisis de transición cuyo resultado suele definir una realidad familiar probablemente más compleja, aunque no por ello necesariamente más perjudicial. Determinadas dosis de conflicto son necesarias para dar este paso, un conflicto que en función de los casos, puede hacer las veces de motor o de freno del proceso. Siguiendo a Milne (1988), " puede ser productivo cuando conduce a una solución creativa que podría haber pasado desapercibida de no existir la disputa. -

Games of Truth in Chile´S University Entrance Exam Involving the Controversy Around the Occupation of the Palestine Territory by Israel

SEÇÃO: ARTIGOS Jogos de verdade no vestibular chileno na polêmica pela ocupação do território palestino por Israel María Paulina Castro Torres1 Resumo Com interesse em aprofundar a compreensão das provas estandardizadas de admissão universitária e com o objetivo de discutir as relações entre o vestibular e o currículo chileno, propomo-nos, neste artigo, a analisar uma polêmica suscitada por uma pergunta de história, geografia e ciências sociais que circulou na mídia digital do país no ano 2015. Com esse escopo, a partir da análise discursiva de Maingueneau, Grillo e Possenti, sustentaremos um diálogo teórico entre Bakhtin, Bourdieu e Foucault. Desse modo, focaremos nos comentários desenvolvidos por internautas em torno da verdade ou da falsidade de uma questão desse vestibular, a qual se refere à ocupação do território da Palestina por Israel. Além disso, para melhor apresentarmos nossa perspectiva analítica, tomaremos, da mesma disciplina da prova do ano 2012, o gabarito comentado de uma questão que faz referência à resistência indígena do povo mapuche à colonização dos espanhóis. Assim, a partir desse corpus, procederemos à descrição e à comparação das regras de formação discursiva desenvolvidas no que consideraremos um campo de possibilidades estratégicas que permite interesses irreconciliáveis. Afinal, não apenas discutiremos as relações de pressão e de legitimação entre as perguntas desse exame de admissão e o currículo chileno por competências, mas também trataremos da constituição dos candidatos como efeitos de poder e de saber, isto é, a constituição dos candidatos tidos então como competentes ou incompetentes no acesso à universidade. Palavras chave Vestibular chileno – Currículo – Discurso. 1- Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil. -

Formación Transnacional Femenino

México: Formación de un patrón transnacional femenino Por ANA LUCIA ZORNOSA l!�s�d� J?���n�1lif dép�{jff,·lo s .f!4(sTs etlr�Tsarr�llosome?�aron··qq�ifipar··¡a�st,-uctura. ff� ía$ . · �us e? .. su qo"J.�nicaqi�nes.mundiqlei.· . qfirma�iones cuanto aiflujo d.e if

Digital English-Spanish Edition Printable by «Digital Printing» Vers.1.2 Our Cover: Politics Is Dead

Digital English-Spanish Edition Printable by «Digital Printing» Vers.1.2 Our Cover: Politics is Dead... Long Live Politics! by Maximino Cerezo Barredo In the face of the old politics, disillusioning and obsolete, a new life is forming, ready to launch the dream of a utopia of an eternally renovated human polis. It will take fl ight in the measure that which we nourish these dreams. Although we recognize the disgust we feel when faced with the many disenchantments of current politics, we insist that now, as in all hours, political commitment forms an absolutely necessary part of the integrated human being. We want to continue dreaming with all realism. This year we remind you... See us in Wikipedia, the encyclopedia: Go to http://es.wikipedia.org, search for “Agenda Latinoamericana Mundial,” and see the results. Or go to Google.com and search for “Agenda Latino- americana,” “Monseñor Romero,” “servicio bíblico,” “Pedro Casaldáliga,” “Maximino Cerezo Barredo,” “Leonardo Boff,”...and you will fi nd us in the fi rst few results... We have increased the number of contests, some of which have been converted into a tradition in different fi elds: activist literature, gender relations, ecology, rereading of the Bible, theology, legal commitments in favor of the poor...All of this is thanks to the organizations that sponsor these con- tests. We welcome other organizations that wish to sponsor contests. The telematic Archive of the Latin American Agenda: begun two years ago, the materials that the Agenda has produced in its sixteen years of existence are now online and in two languages, Spanish and Catalan. -

Los 7 Hábitos De La Gente Altamente Efectiva

1 Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva www.capitalemocional.com Stephen R. Covey La revolución ética en la vida cotidiana y en la empresa 41 Paidós Buenos Aires - Barcelona – México Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva Stephen R. Covey Título original: The mam luéils ofhighly rffrclive peo/ile. llrsUiring Ule chamela rihics. Publicado en inglés por Simón and Schuster, Nueva York Traducción: Jorge Piatigorsky 158.1 Covey, Stephen R. COV Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva : la revolución ética en la vicia cotidiana y en la empresa.- 1" ed. II" reirnp.- Buenos Aires Paidós, 2003. 3X4 p.; 21x14 cm.-(Plural) Traducción de Jorge Piatigorsky ISBN 950-12-9000-X 1.Título - I. Mejoramiento Personal ¡ª edición, I9S9 Iª - edición com/itidn, 1997 IIª-reimpresión, 2003 2 Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva Stephen R. Covey Para mis colegas que tienen el poder y lo transmiten 3 Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva Stephen R. Covey Sumario Prólogo .......................................................................... 07 Agradecimientos ............................................................. 09 I Paradigmas y principios De adentro hacia afuera 10 La personalidad y la ética del carácter ............................. 12 «Grandeza» primaria y secundaria .................................. 13 El poder de un paradigma............................................... 14 El poder de un cambio de paradigma............................... 18 Ver y ser ...................................................................... -

Alertan Peligros La Secretaría De Seguridad Pública Del Distrito Federal Tiene Ubicadas Las Intersecciones Donde Más Accidentes Se Presentan >5

Posible lluvia *HOY 27˚ Línea 12: Está previsto que la comisión MÁXIMA MÍNIMA especial de la ALDF se reúna mañana 14˚ para seguir con la investigación. EXCELSIOR LUNES 21 DE ABRIL DE 2014 Foto: Especial Comercio informal PLANTEAN ORDEN [email protected] La delegación Cuauhtémoc proyecta módulos de venta @Comunidad_Exc de concreto y acero para liberar calles de vendedores ambulantes y dar seguridad al peatón. >2 CruCEros VIALES ALERTAN PELIgros La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal tiene ubicadas las intersecciones donde más accidentes se presentan >5 Foto: Cuartoscuro Sólo el edificio Centauro, en la colonia Doctores, deberá ser evacuado por representar un riesgo para sus habitantes. <LUEGO DE SISMO> Contabilizan daños leves La Seccretaría de Pro- tección Civil detalló que EFECTOS se trata de acabados y aplanados Podrían sumar- 1 se inmuebles con reporte de DE LA REDACCIÓN daños ante el regreso de [email protected] sus moradores por el fin de las vacaciones. La Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal dio 2 a conocer ayer que había reci- El GDF apoyará bido 205 reportes de revisión a las 55 familias que excelsior.com.mx a inmuebles solicitados por la tuvieron que evacuar el visita población por sufrir algún tipo edificio Centauro, en la de daño derivado del sismo de colonia Doctores. 7.2 grados en la escala de Rich- Estos son los puntos que ha identificado la SSPDF: EL TOP ter que se registró el viernes. n Ignacio Zaragoza -Circuito Interior n Ignacio Zaragoza-Guelatao n Ignacio Zaragoza-Telecomunicaciones