Majeau.Mémoire Complet Corrections Faites

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Core 1..158 Hansard (PRISM::Advent3b2 6.50.00)

CANADA House of Commons Debates VOLUME 138 Ï NUMBER 152 Ï 2nd SESSION Ï 37th PARLIAMENT OFFICIAL REPORT (HANSARD) Thursday, November 6, 2003 Speaker: The Honourable Peter Milliken CONTENTS (Table of Contents appears at back of this issue.) All parliamentary publications are available on the ``Parliamentary Internet Parlementaire´´ at the following address: http://www.parl.gc.ca 9229 HOUSE OF COMMONS Thursday, November 6, 2003 The House met at 10 a.m. First, let me deal with the suggestion that my ruling should lay out the options before the House in this matter. As hon. members know, Prayers the role of the Speaker in matters of privilege is well defined in House of Commons Procedure and Practice at page 122, which states: Ï (1000) The function of the Speaker is limited to deciding whether the matter is of such a [English] character as to entitle the Member who has raised the question to move a motion which will have priority over Orders of the Day; that is, in the Speaker's opinion, PRIVILEGE there is a prima facie question of privilege. If there is, the House must take the matter into immediate consideration. FORMER PRIVACY COMMISSIONER The Speaker: I am now prepared to rule on the question of The Speaker's ruling does not extend to deciding whether a breach of privilege privilege raised by the hon. member for Scarborough—Rouge River has in fact been committed—a question which can be decided by the House itself. on November 4, 2003 concerning the conduct of Mr. George Radwanski before the Standing Committee on Government Opera- It is clear to me that the Speaker's role in matters of privilege and tions and Estimates. -

Assemblee Nationale Première Session Trente-Sixième Législature

ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Journal des débats de l'Assemblée Le mardi 12 décembre 2000 — N° 151 Président de l'Assemblée nationale: M. Jean-Pierre Charbonneau QUEBEC Abonnement annuel (TPS et TVQ en sus): Débats de l’Assemblée 145 Débats des commissions parlementaires 500 88 Pour une commission en particulier: Commission de l’administration publique 75 Commission des affaires sociales 75 88 Commission de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation 25 Commission de l’aménagement du territoire 100 Commission de l’Assemblée nationale 5 Commission de la culture 25 Commission de l’économie et du travail 100 Commission de l’éducation 75 Commission des finances publiques 75 Commission des institutions 100 Commission des transports et de l'environnement 100 888888888 Index (une session. Assemblée et commissions) 15,00 $ Achat à l’unité: prix variable selon le nombre de pages. Règlement par chèque à l’ordre du ministre des Finances et adressé comme suit: Assemblée nationale du Québec Distribution des documents parlementaires 880, autoroute Dufferin-Montmorency, bureau 195 Québec, Qc GIR 5P3 Téléphone: (418) 643-2754 Télécopieur: (418) 528-0381 Consultation des travaux parlementaires de l'Assemblée ou des commissions parlementaires sur Internet à l’adresse suivante: www.assnat.qc.ca Société canadienne des postes — Envoi de publications canadiennes Numéro de convention: 0592269 Dépôt légal: Bibliothèque nationale du Québec ISSN 0823-0102 Débats de l'Assemblée nationale Le mardi 12 décembre 2000 Table des -

Warren Kinsella P. 11 Nancy Peckford P.12

EXCLUSIVE POLITICAL COVERAGE: NEWS, FEATURES, AND ANALYSIS INSIDENSIDDE DEFENCE HEARD POLICY WARREN ON THE NANCY HILL BRIEFING PP. 17-27 KINSELLA P. 11 HILL P. 2 PECKFORD P.12 CLIMBERS P.34 TWENTY-SEVENTH YEAR, NO. 1341 CANADA’S POLITICS AND GOVERNMENT NEWSPAPER MONDAY, MAY 23, 2016 $5.00 NEWS LOBBYING NEWS LIBERAL CONVENTION Telecom giant ‘Most dysfunctional week’ Grassroots Shaw lobbies in the House, and despite Liberals demand most in April, 41 withdrawal communications pulling Motion 6, Liberals of proposed in one month still want extended sittings constitution to Telecom, broadcasting avoid ‘most divisive lobbying were up last month. convention in BY DEREK ABMA years’ : Grit riding Shaw Communications Inc., the pro- vider of internet and TV services, primarily in Western Canada, was the busiest lobby- BY ABBAS RANA ist of federal offi cials in April. The Calgary-based company had 41 com- The Liberal Party’s leadership should munication reports registered for last month, withdraw the proposed new party consti- compared to just one in March. The reports tution because it was put together with- showed the company met with several MPs out adequate “member consultation and as well as offi cials from departments such as engagement,” and a signifi cant number of Innovation, Finance, Canadian Heritage, and delegates will oppose it on the convention the Prime Minister’s Offi ce. fl oor which could make this week’s bienni- Some of the other groups that were al policy convention in Winnipeg “the most among the most regular federal lobbyists last divisive in many years,” warns one Ontario month included the Canadian Foodgrains riding association president. -

Warren Kinsella P. 11 Nancy Peckford P.12

EXCLUSIVE POLITICAL COVERAGE: NEWS, FEATURES, AND ANALYSIS INSIDENSIDDE DEFENCE HEARD POLICY WARREN ON THE NANCY HILL BRIEFING PP. 17-27 KINSELLA P. 11 HILL P. 2 PECKFORD P.12 CLIMBERS P.34 TWENTY-SEVENTH YEAR, NO. 1341 CANADA’S POLITICS AND GOVERNMENT NEWSPAPER MONDAY, MAY 23, 2016 $5.00 NEWS LOBBYING NEWS LIBERAL CONVENTION Telecom giant ‘Most dysfunctional week’ Grassroots Shaw lobbies in the House, and despite Liberals demand most in April, 41 withdrawal communications pulling Motion 6, Liberals of proposed in one month still want extended sittings constitution to Telecom, broadcasting avoid ‘most divisive lobbying were up last month. convention in BY DEREK ABMA years’ : Grit riding Shaw Communications Inc., the pro- vider of internet and TV services, primarily in Western Canada, was the busiest lobby- BY ABBAS RANA ist of federal offi cials in April. The Calgary-based company had 41 com- The Liberal Party’s leadership should munication reports registered for last month, withdraw the proposed new party consti- compared to just one in March. The reports tution because it was put together with- showed the company met with several MPs out adequate “member consultation and as well as offi cials from departments such as engagement,” and a signifi cant number of Innovation, Finance, Canadian Heritage, and delegates will oppose it on the convention the Prime Minister’s Offi ce. fl oor which could make this week’s bienni- Some of the other groups that were al policy convention in Winnipeg “the most among the most regular federal lobbyists last divisive in many years,” warns one Ontario month included the Canadian Foodgrains riding association president. -

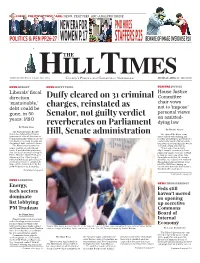

Staffers P.25 Beware of Image Overdose P.10

EXCLUSIVEEXEXCLCLUSIVVE POLITICALPOLITICAAL COCCOVERAGE:VEERAR NEWS, FEATURES, AND ANALYSIS INSIDE NEW ERA FOR PMO HIRES POLITICS & PEN PP.26-27 WOMEN P. 17 STAFFERS P.25 BEWARE OF IMAGE OVERDOSE P.10 TWENTY-SEVENTH YEAR, NO. 1333 CANADA’S POLITICS AND GOVERNMENT NEWSWEEKLY MONDAY, APRIL 25, 2016 $5.00 NEWS BUDGET NEWS DUFFY TRIAL FEATURE JUSTICE Liberals’ fi scal House Justice direction Duff y cleared on 31 criminal Committee ‘sustainable,’ charges, reinstated as chair vows debt could be not to ‘impose’ gone, in 50 Senator, not guilty verdict personal views years: PBO on assisted- reverberates on Parliament dying law BY DEREK ABMA BY RACHEL AIELLO The Parliamentary Budget Offi ce has judged the Liberal Hill, Senate administration The chair of the House com- government’s fi scal direction as mittee tasked with studying and being sustainable with the predic- possibly amending the government’s tion that it’s on track to wipe out controversial assisted dying legisla- the federal debt, within 50 years. tion says it’s not something he would The PBO issued a new eco- ever seek or help someone do. nomic and fi scal outlook last “If you asked me person- week. It included the projection ally if I would ever want to have that the fi scal structure set up in physician-assisted suicide or want Prime Minister Justin Trudeau’s to help or assist one of my fam- (Papineau, Que.) fi rst budget, ily members do that, the answer released March 22, puts the gov- would be no,” Liberal MP Anthony ernment on track to completely Housefather (Mount Royal, Que.) wipe out the federal debt by the told The Hill Times during an 2064-65 fi scal year.