Freitas Mj Me Ia.Pdf (9.906Mb)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Assignment 4 - Show Me 26 November 2019 17:04

Assignment 4 - Show me 26 November 2019 17:04 Feeling The height of the type piece is known as the ‘em’, and it The most important thing about a type design is the feelings it evokes. This is notoriously hard to verbalise, but originates from the width of the uppercase ‘M’ character; it is what makes a particular typeface meaningfully different from any other. it was made so that the proportions of this letter would A type designer in Portugal, Natanael Gama, designed the Exo family with FontForge. On his homepage he be square (hence the ‘em square’ denomination). describes another project for the sculptor John Williams and includes a graphic showing his brief in a matrix of The em size is what the point size of metal type is continuums of feelings: calculated upon. So, a 10 points type has a 10 points • Figurative to Abstract 50% em (see below). • Graceful to Robust: 30% In digital type, the em is a digitally-defined amount of • Calm to Energetic: 0% space. In an OpenType font, the UPM — or em size is • Puzzling to Plain: 15% usually set at 1000 units. In TrueType fonts, the UPM is by • Experimental to Standard: 15% convention a power of two, generally set to 1024 or 2048. • Prestigious to Ordinary: 15% When the font is used to set type, the em is scaled to • Other Ideas: Beautiful, Outside Spaces, Human Condition the desired point size. This means that for 10 pt type, the 1000 units for instance get scaled to 10 pt. From <http://designwithfontforge.com/en-US/Planning_Your_Project.html> So if your uppercase ‘H’ is 700 units high, it will be 7 pt high on a 10 pt type. -

Typecon! We’Re Delighted to See So Many Typographic Aficionados Turn out for This Year’S Event in the Exciting City of New York

Welcome to TypeCon! We’re delighted to see so many typographic aficionados turn out for this year’s event in the exciting city of New York. This year, SOTA has partnered with the Type Directors Club and Parsons School of Design to present our annual event. A dedicated team of volunteers has put in countless hours in order to bring you an affordable, high-quality event designed to educate, entertain, and inspire. TypeCon2005 is designed to please everyone interested in typography and the related arts. We’re glad you could join us! Contents TypeCon at Parsons 2 Sponsors 3 Program Schedule 4 Speaker Bios 12 Credits 39 Sponsors & Partners 40 TC05 ProgramFINAL.indd 1 7/19/05 4:07:06 PM WeDnesday, July 20 Friday, July 22 Saturday, July 23 Sunday, July 24 9:00 am- Optional Workshops Begin 9:00 am Welcome and Announcements 9:00 am Welcome and Announcements 9:00 am Welcome and Announcements 4:30 pm Wednesday & Thursday See www.typecon.com for details. 9:15 Type in Motion 9:15 Custom Branding in the Age of Stock 9:15 Size Does Matter Registration open Jakob Trollbäck, Trollbäck and Company Gerard Huerta Dave Farey at Parsons 3:00Pm-6:00pm 10:00 The Ins, Outs, and Opening Nights of 10:00 Cosas de España: Interpretations of 10:00 Type in the Real World 7:00 pm- FiFFteen: An Evening with Neville Design on Broadway Eighteenth Century Spanish Types Alexander Isley 11:00 pm Brody and Erik Spiekermann Gail Anderson and Drew Hodges, SpotCo Mário Feliciano Fashion Institute of Technology 21 E 26th St., 5th Floor, New York, NY 10:45 Break 10:45 Break 10:45 Break Thursday, July 21 11:15 Let Them Eat Type 11:15 Lettering in a Flash! 11:15 Permanently Etched in Flesh: Louise Fili Ray Cruz Typographic Tattoos 9:00 am- Optional Workshops Begin Ina Saltz 4:30 pm Wednesday & Thursday See www.typecon.com for details. -

Réflexions Sur La Création D'un Caractère Pour L'édition

Réflexions sur la création d’un caractère pour l’édition �CARDONE� — Cardone Réflexions sur la création d’un caractère pour l’édition Fátima Lázaro Esadtype ����-�� Ésad Amiens 2 � 01 � INTRODUCTION — 6 SOMMAIRE � 02 � LA TYPOGRAPHIE COMME CONTRASTE — 8 � 03 � EXPLORATION DU STYLE « SCOTCH ROMAN » — 12 � 04 � CONCEPTION DU ROMAIN — 18 — Premières phases d’expérimentations — Lisibilité et axe vertical — S’émanciper du modèle historique — Morphologie du détail — Les capitales, une voix particulière — Entre élégance, singularité et rigueur � 05 � CORRESPONDANCE AVEC L’ITALIQUE — 34 — Évolution de dessin — Stabilisation � 06 � ÉMERGENCE D’UNE VARIANTE MICRO — 42 — Mise en point – useful tool – — Évolution de dessin — Caractéristiques du romain micro — Caractéristiques de l’italique micro — Lisibilité et simplicité � 07 � ENTRE LÉGÈRETÉ ET HARDIESSE — 54 — Conception d’un gras et d’un maigre � 08 � UN COMPAGNON SANS SERIF — 60 — Conception du romain grotesque — Conception d’un extra-gras � 09 � ÉTAT ACTUEL — 70 � 10 � CONCLUSION — 76 � 11 � BIBLIOGRAPHIE — 78 Les connections visuelles et fonctionnelles entre la typographie et INTRODUCTION des domaines de création divers tel que l’art, le design industriel, la philosophie, la poésie, le langage, etc., tout comme l’influence qu’elle peut leur apporter à travers de véritables usages forment un sujet qui m’a semblé toujours intéressant. C’est lors de ma pratique du graphisme, notamment dans l’édition et l’identité visuelle, que ma sensibilité pour la typographie et la création � 01 � de caractères a grandi. Dans ce contexte professionnel, j’ai développé petit à petit mon intérêt par les caractères, j’ai observé et admiré leurs formes, pour ensuite me les approprier selon les besoins de chaque projet et les appliquer au contexte idéal. -

Mémoire Dissertation

Ganeau, Réflexion concernant la réalisation d’une famille de latines, en trois corps optiques. Ganeau, Réflexion concernant la réalisation d’une famille de latines, en trois corps optiques. Réalisé par Sandrine Nugue, dans la cadre du Post-diplôme « Typographie & Langage », à l’Ésad d’Amiens, entre octobre 2011 & février 2013. — Sommaire — Introduction — Deux références majeures : 1– Gerard Unger • Exercice à la photocopieuse et aux ciseaux 2– Roger Excoffon A– Antique Olive — Les prédécesseurs de l’Antique Olive • Croquis, calques & numérisation B– Vendôme — Mise au point — La monumentale capitale — Approche historique • Capitales romaines — Les Latines 1– Découvertes des Latines au XIXe siècle 2– Les latines revisitées au XXe siècle • Premières numérisations — Le dessin défini par le corps : les corps optiques 1– De la lisibilité à la singularité 2– Les modifications préconisées d’un corps à l’autre 3– Les corps optiques, d’hier à aujourd’hui • Méthodologie A • stabilisation du corps de texte I • le romain II • le duo romain & italique B • Les trois corps et leurs modifications I • squelette et axe commun II • modification de la chasse III • augmentation de la hauteur d’x IV • ouverture des contreformes V • augmentation de la graisse VI • réduction des contrastes VII • accentuation ou suppression des détails — WAD & la Formule M • Application de la Formule-M VIII • réglage des approches — Le choix des empattements défini par l’usage — Lecture suivie versus lecture discontinue 1 • corps de légende : une incise • définition du dessin selon la technique d’impression 2 • corps de titre : A • prémices B • relation entre romain et italique C • une incise 4 • une famille de Latines : trois types d’empattements — Conclusion 4 — Introduction — Je suis arrivée à l’Ésad d’Amiens avec — Les recherches sur la lisibilité révèlent un travail sur la lecture rapide & intuitive à que nous sommes aptes à « tout » lire. -

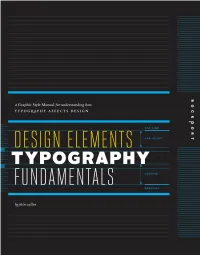

Design Elements, Typography Fundamentals

DESIGN ELEMENTS TYPOGRAPHY FUNDAMENTALS DESIGN ELEMENTS TYPOGRAPHY FUNDAMENTALS a Graphic Style Manual for understanding how TYPOGRAPHY AFFECTS DESIGN kristin cullen 6 Introduction 8 TYPE IN CONTEXT 12 Definition and Function 16 In Practice CONTENTS 30 ESSENTIAL ELEMENTS 32 Anatomy and Terminology 52 ON TYPEFACES 57 Categories of Type 70 Selection Considerations 76 In Combination 82 TYPESETTING FACTORS 86 Space and Spacing 92 Alignments and Paragraphs 104 Hierarchy 114 Aesthetic Tailoring 118 STRUCTURE 122 Baseline Alignment 126 Grid Systems 138 Alternate Methods 146 Appendices 148 Readings 152 Contributors 155 Image Credits 156 Index 160 Acknowledgments 160 About the Author 6 Designers engage with words, typographically expressing them with purpose and poise. Typography is a process, a refined craft making language visible. Designers shape language with type and give words life and power to speak text fluently. Letterforms and their supporting characters are simple shapes that do so much. With distinct voices and personalities, type whispers delicately and shouts loudly. INTRODUCTION Communication lies at its core. Type is commanding and beautiful one moment, analytic and instructive the next. It is dramatic, whimsical, modest, and extravagant. Typographic practice (and those dedicated to it) gives spoken and written language vitality across time, generations, and cultures. Rooted in everyday experience, type is ever-present. It often goes unnoticed. Other times, it radiates. A central goal of designers is marrying content and form. Function balances with aesthetics. Boundless methods exist to visu- alize text with type. Heightened attention and thoughtful articulation are essential. Discipline fosters skill and knowl- edge. Designing with type for communication challenges and fulfills and continually offers new things to explore.