Alpingeschichte Kurz Und Bündig

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Walking Tours Europe #B1/2509

Full Itinerary and Tour details for Konigsee -Chiemsee 8-day Mountain Walking Tour Level 3 Prices starting from. Trip Duration. Max Passengers. 659 € 8 days 12 Start and Finish. Activity Level. Konigsee / Chiemsee 3 Experience. Tour Code. Walking Tours Europe #B1/2509 Konigsee -Chiemsee 8-day Mountain Walking Tour Level 3 • Carefully elaborated route description • Detailed travel and tour documents • GPS-data is available • Service-Hotline Not included in the tour: • Any visitors taxes are not included in the tour price and payable on site • Fares for public transport, for example from Winklmoos Alm to Reit im Winkl, approx. EUR 10 Tour Details and Description per person • Train fare from Aschau to Prien/surroundings, Summits, pastures and lakes in the Chiemgauer Alps approx. EUR 3 per person The Chiemgauer Alps occupy the border region • Half-board available: min. 3-course meal (135 between Salzburg, Tyrol and Bavaria. An area of soft Euros) mountains, spacious alpine pastures and well known holiday resorts. The views onto intimidating High Alps Arrival/parking /departure: and across the lovely foothills of the Alps also • By train to Berchtesgaden then by bus or taxi contribute to this varied walking week. See pretty (short ride) to Schoenau/Koenigssee (approx.15 places on your way such as idyllic lake Koenigssee, min.,depending on starting hotel) picturesque mountain town Reit im Winkl and finally • Car parking: Public parking near the hotels for lake Chiemsee, the so called Bavarian Sea approx. EUR 5 per day or EUR 20 per week Character - Mountain Hiking Level 3 (annual ticket). No reservation requested • Return to Koenigssee by train/bus, duration Daily walking tours between 4 to 6 hours with some approx. -

Das Steinerne Meer

Von Hütte zu Hütte Das Steinerne Meer www.alpenverein.at www.naturfreunde.de www.alpenverein.de Große Sommer-Reib’n durch das Steinerne Meer Der größte der neun Gebirgsstöcke der Berchtesgadener Alpen wirkt je nach Aussichtspunkt wie ein zu Stein gewordenes Meer mit wogenden (steinernen) Wellen – daher auch der Name. Das Steinerne Meer ist ein beliebtes Ziel für den bergerfahrenen Wanderer. Durch die vielen Hütten und die sie verbindenden Wege bietet sich das Gebiet ideal für Hüttentouren an. Die sich zahlreich ergebenden Möglichkeiten für den Hüttenzustieg und die ringför- mige Verteilung der drei Haupthütten (Ingolstädter-, Riemann- und Kärlingerhaus) ermöglichen vielfältige Varianten für Wanderungen im Steinernen Meer. Wir haben uns bei unserem Tourenvorschlag an die unter Skitourengehern bekannte „Große Reib’n“ gehalten und versucht sie für Hüttenwanderer auf den Sommer zu über- tragen. Die Wanderungen durch das westliche Hagengebirge und das Steinerne Meer stellen den landschaftliche Höhepunkt der Berchtesgadener Alpen dar. Nicht zuletzt führt ein Großteil der Wanderung durch die Kernzone des einzigen Alpennationalparks Impressum: Deutschlands. Besonders eindrucksvoll gestaltet sich das Wandern Hüttenbesitzende Sektionen des OeAV, DAV und NaturFreunde München • auf der zentralen Hochfläche, dort kann man stundenlang vor sich Konzeption: Herbert Thummerer, Hüttenreferent Ingolstädter-Haus • Beschrei- hinwandern und fühlt sich wie in einem Felsenmeer. bung der Zugänge, Übergänge und Gipfel: Bernhard Kühnhauser • Layout: Gschwendtner & Partner • Druck: Berchtesgadener Anzeiger • Auflage: 50.000 Dabei sollte jedoch nie die Wetterentwicklung aus den Augen Haftung: verloren werden, denn ein plötzlicher Wetterumschwung mit Nebel Informationen wurden gewissenhaft von den Sektionen erhoben, alle Angaben erschwert schnell die Orientierung und macht auch schon mal im ohne Gewähr und jeglichen Haftungsanspruch. -

75 the Upper Triassic Events Recorded in Platform and Basin of the Austrian Alps. the Triassic/Jurassic GSSP and Norian/Rhaetian

©Geol. Bundesanstalt, Wien; download unter www.geologie.ac.at und www.zobodat.at Berichte der Geologischen Bundesanstalt (ISSN 1017-8880), Band 111, Wien 2015 STRATI 2015 The Upper Triassic events recorded in platform and basin of the Austrian Alps. The Triassic/Jurassic GSSP and Norian/Rhaetian GSSP candidate Sylvain Richoz & Leopold Krystyn 47 figures Sylvain Richoz - Institute of Earth Sciences, Graz University, Heinrichstraße 26, 8010 Graz, Austria, [email protected] Leopold Krystyn - Department for Palaeontology, Vienna University, Geozentrum, Althansstr. 9, A-1090 Vienna, Austria; [email protected] Contents Abstract 1. Topics and area of the Field Trip 2. Introduction 2.1. The Northern Calcareous Alps 2.2. Principles of the structural evolution 2.3. Triassic depositional realms 2.3.1. General features 2.3.2. The Dachstein Mountains 2.3.3. The Zlambach facies – the deep shelf environment 2.3.4. The Hallstatt facies – the condensed deep shelf environment 2.3.5. The Eiberg Basin 3. The Field Trip 3.1. Shelf margin (Day 1) 3.1.1. Route 3.1.2. Locality 1 – Pötschenhöhe Quarry 3.1.3. Locality 2 – Großer Zlambach 3.1.4. Locality 3 – Steinbergkogel: Proposed Norian/Rhaetian GSSP section 3.1.5. Locality 4 – Gosausee: The Dachstein margin at Gosaukamm 3.2 Lagoon, fringing reef and Eiberg Basin (Day 2) 3.2.1. Route 3.2.2. Locality 5 – Pass Lueg: The classical Lofer cycle 3.2.3. Locality 6 – Adnet 3.2.4. Locality 7 – Steinplatte 3.2.5. Locality 8 – Eiberg 3.3. The Triassic/Jurassic GSSP (Day 3) 3.3.1. -

Tour: Großer Hundstod; 2.594 M

Tour: Großer Hundstod; 2.594 m - Region: Steinernes Meer / Salzburg Charakter: "Langer Anstieg; kurze Kletterstellen; Trittsicherheit notwendig; großartiger Panoramablick über die Berchtesgadener Alpen" Wandertour, Alpintour Gesamtdauer: 11 - 12 Stunden Höhenmeter: ca. 1.550 m Aufstieg ca. 1.550 m Abstieg Streckenlänge: 25 km (gesamt) Ausgangspunkt: Parkplatz Pürzlbach; von Weißbach aus auch Zubringertaxi bis Dießbachstausee möglich – 2 ½ Std. weniger im Aufstieg Anreise: Über Lofer im Norden bzw. Saalfelden im Süden bis Weißbach bei Lofer und Auffahrt nach Pürzlbach Schwierigkeit: schwer Ein wuchtiger Felsklotz - die Südflanke des Großen Hundstod. Der gebührenpflichtige obere Parkplatz in Pürzlbach ist unser Tour-Ausgangspunkt. Gemütlich geht´s die Forststraße bergauf - im Rücken die Loferer Steinberge. Wir erreichen die Jausenstation bei der schönen, weitläufigen Kallbrunnalm. Freier Blick ins Dießbachtal; oben das Ingolstädter Haus und links bereits der Gr. Hundstod. Auch der Blick zurück ist hochwertig: die Leoganger Steinberge mit dem Birnhorn (links). Weiter bis zur Kashüttn, dann rechts bergab bis zum Stausee. Auf der Staumauer beim Dießbachstausee: Seehorn, Großer und Kleiner Hundstod (li. n. re.). Herrlich idyllische Impressionen am Dießbachstausee. Im Dießbachtal folgt der Weg zeitweise dem farbenprächtigen Dießbach. Bei der Mitterkaseralm passieren wir die Materialseilbahn und eine makellose Distelblüte. Immer Richtung Ingolstädter Haus wird die steile Mitterkaserwand im Norden umgangen. Recht bald eröffnet sich ein weiter Blick zurück über das gesamte Dießbachtal. Der Dießbachstausee, die Kallbrunnalm rechts, darüber die Loferer- und links die Leoganger Steinberge. Strahlende Gemswurzblüten am Wegrand. Dahinter das Seehorn. Wir nähern uns dem Ingolstädter Haus. Nach etwa 5 Std. erreichen wir das Ingolstädter Haus. Der Große Hundstod dahinter. Phänomenaler Rundblick über die gewaltige Hochfläche des Steinernen Meeres im Südosten. -

Der Berg Ruft...8

Der Berg ruft............................................... 8 Einleitung................................................. 10 1 Traunstein Traunsee.................................. 20 2 Großer Höllkogel Ebensee...........................22 3 Großer Brunnkogel Attersee....................... 24 4 Schafberg St. Wolfgang.............................. 26 5 Gamsfeld Rußbach.................................... 28 6 Braunedelkogel Postalm............................ 30 7 Rinnkogel Strobl....................................... 32 8 Rettenkogel Strobl.................................... 34 9 Hoher Zinken Hintersee.............................. 36 10 Egelseehörndl Abtenau.............................. 38 11 Hochstaufen Bad Reichenhall......................40 12 Sonntagshorn Unken................................ 42 13 Salzburger Hochthron Grödig......................44 14 Bgd. Hochthron Marktschellenberg............... 46 15 Hoher Göll Berchtesgaden/Kuchl.................. 48 16 Watzmann Mittelspitze Berchtesgaden........ 50 17 Hochkalter Ramsau................................... 52 18 Kammerlinghorn Weißbach bei Lofer............54 19 Stadelhorn Ramsau................................... 56 20 Großes Häuselhorn Lofer........................... 58 21 Edelweißlahner Ramsau............................ 60 22 Großer Weitschartenkopf Jettenberg............62 23 Großes Ochsenhorn Lofer.......................... 64 24 Birnhorn Leogang..................................... 66 25 Großes Rothorn Weißbach bei Lofer.............. 68 26 Tristkopf Sulzau....................................... -

T I R O L O S T T I R O L I T a L I E N ( S Ü D T I R

r p KiefersfeldenGewässerEbbs (1773 m) Festung Kniepass l (1312 m) Scheibelberg Innersbachklamm A Berchtesgaden (1465 m) r Kuchl Schwendt Drei Brüder e t Kehlstein Rossfeld (1864 m) i Ortsgemeinde Kaserne (1837 m) (1538 m) Fellhorn e Ramsau Golling (1764 m) Steinplatte Grubhörndl h R c B a er KUFSTEIN (1869 m) (1747 m) l chte Schönau an der Salzach Marktgemeinde Burg, Schloss a sga e Gollinger Wasserfall a Großes Hundshorn rdener Ach S Stadelhorn e Hoher Göll (1703 m) Hohes Brett Burg Golling h selb Waidring Ha ach Lofer (2287 m) A (2341 m) (2522 m) Stadtgemeinde Wasserfall c l p a Breithorn e 3 Schloss Grubhof Hochkalter Salzachöfen ß n Pass Strub o (2415 m) (2608 m) Jenner (1874 m) Kleiner Göll (Salzachklamm) Wasserkraftwerk r G St. Martin (1753 m) e B bei Lofer KW Thurn-Saalach Watzmann e l n Kirchdorf in Tirol s Schneibstein u l Pass, Übergang Kläranlage g n a n i t a u t Lo Hirschbichl (2713 m) n (2276 m) I f ö Kirchberg erer Raukopf W Steinbe K e (1678 m) Rothorn rge (1846 m) Gipfel i Therme Reifhorn Kammerlinghorn ß a Scheffau (2403 m) (2488 m) T c h e Seisenbergklamm (2486 m) Krankenhaus (Schau-) Bergwerk St. Johann in Tirol Tristkopf Kirchbichl St. Ulrich Lamprechtsofenhöhle Kahlersberg H (2110 m) Ellmau (2351 m) Going e Weißbach bei Lofer Söll F i am Pillersee a FlugrettungB r Höhle, Schauhöhle h e b g i x c Vorderkaserklamm Großer Hundstod e n e r Rifflkopf Eisriesenwelt t a A b (2594 m) Obersee e St. -

Piedmont & Wachau

LIFESTYLE | CLASSIC CARS | DESTINATIONS FROM PAGE 42 MERCEDES-BENZ Italy, France New: Piedmont & Wachau FROM PAGE 22 FROM PAGE 54 ALFA ROMEO VW BEETLE CONVERTIBLE Italy Bavaria, Austria TRAVEL PROGRAM 2019 NOSTALGIC Content PAGE 14 PAGE 34 PAGE 48 ALFA ROMEO MERCEDES-BENZ Mercedes- VW BEETLE Alfa Romeo Giulietta Spider Benz SL (W 113) VW Beetle 1303 Convertible Alfa Romeo Giulia Spider Mercedes-Benz SL (R 107) Alfa Romeo Duetto Alfa Romeo Spider Veloce ALFA ROMEO TOURS MERCEDES-BENZ TOURS VW BEETLE TOURS PAGE 22 PAGE 4 2 PAGE 54 AMALFI COAST TUSCANY WACHAU Dolce Vita by the sea Cypress trees, vineyards & Castles, monasteries and vi- Renaissance neyards PAGE 24 PAGE 56 TUSCANY PAGE 4 4 KING LUDWIG TOUR Mille Miglia - the race 2019 PROVENCE Bavarian castles and lakes Lavender, flamingos & gothic style PAGE 58 PAGE 26 PAGE 46 BERCHTESGADEN TOUR PIEDMONT LAKE MAGGIORE Rossfeld panoramic road and salt Land of 1000 Hills Mountains, Art Nouveau and palm mine trees PAGE 60 PAGE 28 ZUGSPITZE TOUR Be a guest at EMILIA ROMAGNA Hotel 'Post' in Lermoos 'Terra di Motori' Ferrari, Maserati PAGE 3 PAGE 12 PAGE 30 Editorial NOSTALGIC Team TUSCANY Experience PAGE 62 'Gran Premio Nuvolari' live PAGE 6 NOSTALGIC Tour Calendar Incentive PAGE 32 PAGE 64 SICILY PAGE 8 TOUR BOOKING The mysterios island NOSTALGIC Quality PAGE 68 "Refer-a-friend" coupons PAGE 10 PAGE 70 NOSTALGIC Philosophy Imprint, photo credits NOSTALGIC Editorial CULTIVATED DRIVING WITH PLEASURE Welcome to Nostalgic! We offer you automotive zest for life in classic car incentive events and has the experience to away from the hustle and bustle of everyday life. -

A Demographic Perspective on the Spatial Behaviour of Hikers in Mountain Areas: the Example of Berchtesgaden National Park

Research eco.mont – Volume 9, special issue, January 2017 66 ISSN 2073-106X print version – ISSN 2073-1558 online version: http://epub.oeaw.ac.at/eco.mont https://dx.doi.org/10.1553/eco.mont-9-sis66 A demographic perspective on the spatial behaviour of hikers in mountain areas: the example of Berchtesgaden National Park Johannes Schamel Keywords: demographic change, spatial behaviour, GPS tracking, outdoor recreation, Berchtesgaden NP Abstract Profile In Germany, as in many Western societies, demographic change will lead to a higher Protected area number of senior visitors to natural recreational areas and national parks. Given the high physiological requirements of many outdoor recreation activities, especially Berchtesgaden NP in mountain areas, it seems likely that demographic change will affect the spatial behaviour of national park visitors, which may pose a challenge to the manage- ment of these areas. With the help of GPS tracking and a standardized questionnaire Mountain range (n=481), this study empirically investigates the spatial behaviour of demographic age brackets in Berchtesgaden National Park (NP) and the potential effects of demo- Alps graphic change on the use of the area. Cluster analysis revealed four activity types in the study area. More than half of the groups with visitors aged 60 and older belong Country to the activity type of Walker. Germany Introduction transferable to mountain areas. Rupf (2015, 170) and Trachsel and Backhaus (2011) found that older visitors In Germany and other European countries, demo- prefer shorter and less demanding trips when hiking in graphic change already affects different aspects of so- the Alps, but results were drawn from data on stated ciety. -

Watzmann Tour DAV994 KB

Ein unvergessliches Bergerlebnis im Herzen des Nationalparks Berchtesgaden Die Watzmanntour 3. Tag Königssee, Watzmann und Steinernes Meer sind die Höhepunkte dieser atembe- Natur pur: Entspannt mit Bus und Bahn zum Ausgangspunkt, Wandern und Bergsteigen inmitten der einmaligen Gut ausgeruht und gestärkt durch ein aus- geschützten Bergwelt der Berchtesgadener Alpen, Übernachten auf den gemütlichen Hütten, Überfahrt auf dem raubend schönen Vier-Tages-Tour, die noch mit vielen weiteren Highlights auf- giebiges Frühstück, das Sie vielleicht vor Königssee zum krönenden Abschluss – beste Zutaten für Ihren Kurzurlaub! der Hütte in der Sonne sitzend verzehrt warten kann. Lassen Sie sich überwältigen! haben, folgen Sie dem Wimbachgries bis zum Talschluss. Deutlich steiler geht der 1. Tag Weg nun hinauf zur Trischübelalm, von hier Bequem und entspannt erreichen Sie noch ein Stück weiter bergauf und dann mit Bus & Bahn den Königssee. Den wieder hinunter zur Quelle unterm Gras- Trubel lassen Sie gleich links liegen kopf, um dann wieder durch die Hundstod- und gehen hinauf zur Startrampe der grube zum Hundstodgatterl hinaufzuleiten. Nun schlängelt er sich unter den Ostabbrü- berühmten Rennrodelbahn: Schorsch chen des Hundstods durch, bis der Blick nach Süden wieder frei wird. Das Ingolstädter Hackl hat hier Geschichte geschrieben. Haus kommt in Sicht, Sie aber gehen an der Abzweigung nach links, Richtung Kärlinger Nun folgen Sie kurz dem Klingerbach- Haus. Der Weg zieht nun am Rand der Karsthochfläche des Steinernen Meeres dahin, graben bis zur Wegteilung. Wer es eilig ohne große Höhenunterschiede, aber in ständigem Auf und Ab, bis er endlich hinunter hat, geht hier direkt zur Kühroint-Alm. führt zum herrlich gelegenen Kärlinger Haus am Funtensee. -

Field Trip B2: Triassic to Early Cretaceous Geodynamic History of the Central Northern Calcareous Alps (Northwestern Tethyan Realm)

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Berichte der Geologischen Bundesanstalt Jahr/Year: 2013 Band/Volume: 99 Autor(en)/Author(s): Gawlick Hans-Jürgen, Missoni Sigrid Artikel/Article: Field Trip B2: Triassic to Early Cretaceous geodynamic history of the central Northern Calcareous Alps (Northwestern Tethyan realm). 216-270 ©Geol. Bundesanstalt, Wien; download unter www.geologie.ac.at Berichte Geol. B.-A., 99 11th Workshop on Alpine Geological Studies & 7th IFAA Field Trip B2: Triassic to Early Cretaceous geodynamic history of the central Northern Calcareous Alps (Northwestern Tethyan realm) Hans-Jürgen Gawlick & Sigrid Missoni University of Leoben, Department of Applied Geosciences and Geophysics, Petroleum Geology, Peter-Tunner-Strasse 5, 8700 Leoben, Austria Content Abstract 1 Introduction 2 Overall geodynamic and sedimentary evolution 3 Palaeogeography, sedimentary successions and stratigraphy 3.1 Hauptdolomit facies zone 3.2 Dachstein Limestone facies zone 3.3 Hallstatt facies zone (preserved in the reworked Jurassic Hallstatt Mélange) 4 The Field Trip 4.1 The Late Triassic Dachstein/Hauptdolomit Carbonate Platform 4.1.1 Hauptdolomit (Mörtlbach road) 4.1.2 Lagoonal Dachstein Limestone: The classical Lofer cycle (Pass Lueg) 4.1.3 The Kössen Basin (Pass Lueg and Mörtlbach road) 4.2 Jurassic evolution 4.2.1 Hettangian to Aalenian 4.2.2 Bajocian to Tithonian 4.3 Early Cretaceous References Abstract The topic of this field trip is to get to know and understand the sedimentation of Austria’s Northern Calcareous Alps and its tectonic circumstances from Triassic rifting/drifting to Jurassic collision/accretion, and the Early Cretaceous “post-tectonic” sedimentary history. -

Hochkönig Mountain Bike- / Offer Valid from the Beginning of June for Biking, and the Breathtaking Scenery of the Steinernes Meer, That Makes Equipment? – No Problem

Mountain bike, e-bike or Road bike? Ups and Downs Sporting challenges The main thing is, on two wheels. on the mountain bike. on your road bike or Ambitious, demanding, in other words a true Whether climbing the Hundstein or riding down leisurely cycling tours. Eldorado for mountain bikers, road bikers and “Toni’s Family Bike Trail” from the Karbachalm, e-bikers. This is what the mountainous Practical separate maps to take with biking through the forests and over the The roads in the Hochkönig Region and nearby countryside of the Hochkönig is all about. you are also part of the total package. mountains of the Hochkönig Region always areas offer ample opportunities for everyone does represent the “Peak of Emotions”. who wants to exchange their mountain bike Naturally, the area around Maria Alm, Dienten and Mühlbach The enclosed maps of the individual tours are a practical companion for a “roadster” every now and then. also has a great selection of routes, with a full range of difficulty, for every trip. They contain detailed information about the routes, for more laid-back cyclists as well. And tasty snacks along the difficulty level and elevation profile, ensuring that you always have The region’s over 20 trails spanning more than 20,000 meters of way await everyone, of course; at the region’s many rustic a good overview. They also pinpoint e-bike recharging stations and vertical gains offer something perfect for everyone. Whether you are The Region’s “Classics”: mountain huts. refreshment opportunities. looking for a tour with your whole family, or want to push your limits as you take part in the legendary “Hundstoa biag di” uphill race, you Tip: No truck traffic Grossglockner stage on weekends and public holidays! are certain to find a tour that’s the perfect match. -

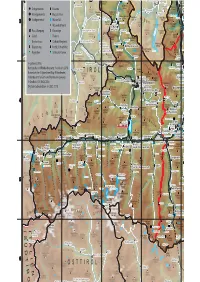

Via Alpina and Ruperti Trail

VIA ALPINA AND RUPERTI TRAIL THE LONG DISTANCE HIKING LOOP THROUGH 5 NATIONAL PARKS AND 3 COUNTRIES Editor and Publisher: National Secretariat Via Alpina Austria and Germany, Department of Spatial Planning and Nature Conservation of the Austrian Alpine Association (OeAV) Texts: Triglav National Park Management, Gesäuse National Park Management, Kalkalpen National Park Management, Berchtesgaden National Park Management, Hohe Tauern National Park Management, Via Alpina National Secretariat Austria and Germany, Peter Šilak, Franz Genger, Rudi Felber, Arnold Kreditsch, Susanne Schwab, Erika and Fritz Käfer, Christina Schwann Extracts from the OeAV (Austrian Alpine Association) yearbooks of 1961, 1968, 1976, hiking guide “Österreichischer Weitwanderweg 10 (Rupertiweg)” (Austrian Long-Dis- tance Hiking Trail 10, Ruperti Trail) by Erika and Fritz Käfer, privately published by the long-distance hiking section of the Austrian Alpine Association, 2007. Translations: German - English: Markus Wieland, Steve Tomlin Maps: Latitude-Cartagène / Geosys-Mona / Teleatlas / Network of Alpine protected areas, Randonnées Créations (Jean-Philippe Repiquet), Art’Graphi Créations (Sophie Simon) Reproduction with consent from the BEV – Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (Federal Office for Calibration and Measurement) in Vienna, EB 2008/00307, p. 32. Layout and Graphic Design: Christina Schwann - National Secretariat Via Alpina Austria and Germany, Department of Spatial Planning and Nature Conservation of the Austrian Alpine Association (OeAV) Printing: Samson Druck GmbH - St. Margarethen Cover Pictures: f.l.: “View on the Königssee with the Watzmann east wall” – Berchtesgaden National Park Management; “Reißeck balcony trail” – G. Mussnig, Hohe Tauern National Park Management – Carinthia; The “Goldlochquelle” (Golden Lair Fountain) – F. Sieghartsleitner, Kalkalpen National Park Management; “On the top of the Črna prst” – F.