Les Deux-Sèvres Et La Guerre De 1870

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2017

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2017 Arrondissements - cantons - communes 79 DEUX-SEVRES INSEE - décembre 2016 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2017 Arrondissements - cantons - communes 79 - DEUX-SEVRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction.....................................................................................................79-V 18, boulevard Adolphe Pinard 75675 Paris cedex 14 Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................79-1 Tél. : 01 41 17 50 50 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 79-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes..........................................................79-3 INSEE - décembre 2016 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires -

Boucle DE RIVES EN RÊVES

EnTRE THOUET ET AUTIZE À VÉLO Boucle DE RIVES EN RÊVES Axe Loire / Thouet / Vendée à vélo Vélo infos Offices de tourisme en Gâtine Signalétiques allée TInE La V • TOURISME En Gâ 8 rue de la Vau St Jacques – 79200 PARTHENAY 05 49 64 24 24 de l’Autize www.tourisme-gatine.com [email protected] âTEAU Départ : PLACE DU CH • OFFICE DE TOURISME COULOnGES SUR L’AUTIZE COULONGES SUR L’AUTIZE Au départ de Coulonges sur l’Autize, stationnez-vous sur la Place du Château – 79160 COULONGES SUR L’AUTIZE 42 km – 4h place du château. Suivez la signalétique 05 49 06 10 72 Un pupitre vous indiquera le point de départ. • OFFICE DE TOURISME DU PAYS THOUARSAIS 3 bis boulevard Pierre Curie – 79100 THOUARS Suivez alors les bornes en bois agrémentées d’un vélo et de poteaux bois et flèches marron 05 49 66 17 65 flèches directionnelles marron. www.tourisme-pays-thouarsais.fr PARIS [email protected] Sans indication, poursuivez votre chemin. RECOMMANDATIONS Projet réalisé par la Communauté de Communes Gâtine-Autize Bonne balade en collaboration avec le Syndicat Mixte de la vallée du Thouet et le ✓ - Respectez le code de la route. Syndicat Mixte du Pays de Gâtine. Vallée de l’Autize ! www.cc-gatine-autize.fr sur la ✓ - N’abandonnez aucun détritus. www.valleeduthouet.fr . Communauté de Communes Gâtine-Autize ✓ - Respectez les cultures, récoltes, faune et flore. Crédits photos : Artémis Communication Niort - 02/2013 Création graphique et conception : Venez découvrir la seconde boucle de ✓ - Respectez les propriétés privées et la quiétude des habitants. -

Fiche Communale De Beaussais-Vitré

PRÉFET DES DEUX-SÈVRES Préfecture Direction du cabinet Service Interministériel de Défense et de Protection Civile La Préfète des Deux-Sèvres, Chevalier de la Légion d'Honneur, ARRETE N °10 du 4 avril 2011 RELATIF A L’INFORMATION DES ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l’environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 Vu le décret n° 2010-1254 relatif à la prévention des risques ; Vu le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ; Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; Vu l’arrêté préfectoral n°39 du 17 novembre 2008 modifié le 04 avril 2011 relatif à la liste des communes où s’applique l’article L 125-5 du code de l’environnement ; Sur proposition du Sous-Préfet, directeur de Cabinet ; ARRETE Article 1 : Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques pour l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés dans les communes listées en annexe sont consignés dans les dossiers d’informations annexés au présent arrêté. Chaque dossier comprend - la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire, - la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer, - le niveau de sismicité réglementaire attaché à la commune, - la liste des arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique dont la commune a fait l’objet - et le cas échéant la cartographie des zones exposées ou réglementées. -

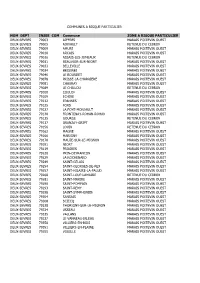

45 Communes Risque Part 79

COMMUNES A RISQUE PARTICULIER NOM_DEPT INSEE_COM Commune ZONE A RISQUE PARTICULIER DEUX-SEVRES 79003 AIFFRES MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79005 AIRVAULT RETENUE DU CEBRON DEUX-SEVRES 79009 AMURE MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79010 ARCAIS MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79016 ASSAIS-LES-JUMEAUX RETENUE DU CEBRON DEUX-SEVRES 79031 BEAUVOIR-SUR-NIORT MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79033 BELLEVILLE MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79034 BESSINES MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79046 LE BOURDET MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79078 PRISSE-LA-CHARRIERE MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79081 CHAURAY MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79089 LE CHILLOU RETENUE DU CEBRON DEUX-SEVRES 79100 COULON MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79109 ECHIRE MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79112 EPANNES MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79125 FORS MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79127 LA FOYE-MONJAULT MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79130 FRONTENAY-ROHAN-ROHAN MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79135 GOURGE RETENUE DU CEBRON DEUX-SEVRES 79137 GRANZAY-GRIPT MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79156 LOUIN RETENUE DU CEBRON DEUX-SEVRES 79162 MAGNE MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79166 MARIGNY MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79170 MAUZE-SUR-LE-MIGNON MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79191 NIORT MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79219 PRIAIRES MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79220 PRIN-DEYRANCON MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79229 LA ROCHENARD MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79249 SAINT-GELAIS MARAIS POITEVIN OUEST DEUX-SEVRES 79254 -

Fiche Structure : Alliance Villes Emploi

Fiche structure : Alliance Villes Emploi - www.ville-emploi.asso.fr TERRITOIRE Pays : France Région : Nouvelle Aquitaine Département : (79) Deux-Sèvres Ville : Thouars Liste des communes couvertes : Argenton-Château ((79) Deux-Sèvres), Argenton-l'Église ((79) Deux-Sèvres), Bouillé-Loretz ((79) Deux-Sèvres), Bouillé-Saint-Paul ((79) Deux-Sèvres), Brie ((79) Deux-Sèvres), Brion-près-Thouet ((79) Deux-Sèvres), Cersay ((79) Deux-Sèvres), Coulonges-Thouarsais ((79) Deux-Sèvres), Étusson ((79) Deux-Sèvres), Geay ((79) Deux-Sèvres), Genneton ((79) Deux-Sèvres), Glénay ((79) Deux-Sèvres), Chapelle-Gaudin (La) ((79) Deux-Sèvres), Coudre (La) ((79) Deux-Sèvres), Breuil-sous-Argenton (Le) ((79) Deux-Sèvres), Louzy ((79) Deux-Sèvres), Luché-Thouarsais ((79) Deux-Sèvres), Luzay ((79) Deux-Sèvres), Massais ((79) Deux-Sèvres), Mauzé-Thouarsais ((79) Deux-Sèvres), Missé ((79) Deux-Sèvres), Moutiers-sous-Argenton ((79) Deux-Sèvres), Oiron ((79) Deux-Sèvres), Pas-de-Jeu ((79) Deux-Sèvres), Pierrefitte ((79) Deux-Sèvres), Saint-Aubin-du-Plain ((79) Deux-Sèvres), Saint-Clémentin ((79) Deux-Sèvres), Saint-Maurice-la-Fougereuse ((79) Deux-Sèvres), Saint-Pierre-des-Échaubrognes ((79) Deux-Sèvres), Saint-Varent ((79) Deux-Sèvres), Sainte-Radegonde ((79) Deux-Sèvres), Sainte-Gemme ((79) Deux-Sèvres), Saint-Cyr-la-Lande ((79) Deux-Sèvres), Saint-Jacques-de-Thouars ((79) Deux-Sèvres), Saint-Jean-de-Thouars ((79) Deux-Sèvres), Saint-Léger-de-Montbrun ((79) Deux-Sèvres), Saint-Martin-de-Mâcon ((79) Deux-Sèvres), Saint-Martin-de-Sanzay ((79) Deux-Sèvres), Sainte-Verge -

Guide VENISE VERTE 2018-2019(1).Pdf

Page 1 SOMMAIRE Page PLAN DU PÔLE D'ECHANGE 3 Commune AIFFRES 4 Commune AMURÉ 5 Commune ARÇAIS 6 Commune BESSINES 7 Commune BRÛLAIN 8 Commune COULON 9 Commune ECHIRÉ 10 Commune EPANNES 11 Commune FRONTENAY-ROHAN-ROHAN 12 Commune GERMOND-ROUVRE 13 Commune GRANZAY-GRIPT 14 Commune JUSCORPS 15 Commune LA FOYE-MONJAULT 16 Commune LA ROCHENARD 17 Commune LE BOURDET 18 Commune LE VANNEAU-IRLEAU 19 Commune MAGNÉ 20 Commune MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON 21 Commune NIORT - SEVREAU 22 Commune NIORT - SURIMEAU 23 Commune PRAHECQ 24 Commune SAINT-GELAIS 25 Commune SAINT-GEORGES DE REX 26 Commune SAINT-HILAIRE-LA-PALUD 27 Commune SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE 28 Commune SAINT-MAXIRE 29 Commune SAINT-RÉMY 30 Commune SAINT-ROMANS-DES-CHAMPS 31 Commune SAINT-SYMPHORIEN 32 Commune SANSAIS 33 Commune SCIECQ 34 Commune THORIGNY-SUR-LE-MIGNON 35 Commune USSEAU 36 Commune VALLANS 37 Commune VILLIERS-EN-PLAINE 38 Commune VOUILLÉ 39 Les communes ci-dessous sont desservies par le réseau SNCF Commune BEAUVOIR-SUR-NIORT ligne 8 TER Commune FORS ligne 8 TER Commune MARIGNY ligne 8 TER Commune MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON ligne 5 TER Commune PLAINE D'ARGENSON (GARE SNCF de PRISSÉ-LA- ligne 8 TER CHARRIÈRE) (Belleville, Boisserolles, Prissé-La-Charrière et Saint-Etienne- Commune PRIN-DEYRANLa-Cigogne) ÇON ligne 5 TER Retrouvez les horaires des lignes TER NOUVELLE AQUITAINE sur le site ter.sncf.com Page 2 Page 3 Lycée VENISE VERTE - Niort - AIFFRES AIFFRES ALLER ALLER Du lundi au vendredi Ligne Commune Point d'arrêt 400191 AIFFRES BAS-MAIRE RD 106 7:14 P.E DARWIN (Pôle d'échange) 7:20 Changement -

Delphine Votre Députée Batho

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES — 18 JUIN 2017— 2ÈME CIRCONSCRIPTION DES DEUX-SÈVRES — LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ RASSEMBLEMENT POUR LA 2ème CIRCONSCRIPTION DES DEUX-SÈVRES UN ENJEU NATIONAL ! Delphine votre députée Batho J’adresse mes chaleureux remerciements aux 14 970 électrices et électeurs qui m’ont apporté leur confiance dès le premier tour et m’ont permis, avec 29,79% des suffrages, d’être en situation de l’emporter au second tour. La 2ème circonscription des Deux-Sèvres fait ainsi figure d’exception en France, où de très nombreux candidats portant les valeurs du progrès social et écologique ont été balayés par la vague nationale pour LREM. Mais chez nous, ce parti réalise son plus mauvais score, de dix points inférieur aux autres circonscriptions des Deux-Sèvres. Cette situation très particulière est le résultat de la relation de confiance que nous avons nouée par le travail accompli pour la Gâtine, le Haut Val de Sèvre, le Mellois, la Plaine et le Marais poitevin. Pour le second tour dimanche 18 juin, mobilisez-vous ! Ma candidature est d’abord celle du rassemblement pour l’intérêt général de notre circonscription. Avec moi, vous aurez une députée efficace qui ne découvre pas notre territoire rural, capable de porter avec force vos colères et vos espoirs. Vous connaissez ma persévérance, mon courage pour rester fidèle jusqu’au bout à mes engagements. Avec moi, les Deux-Sèvres ne disparaîtront pas du débat politique national et les citoyens de notre circonscription seront défendus. C’est pourquoi plus de 100 maires et anciens maires de toutes sensibilités politiques, des présidents d’associations et plus de 900 citoyens des forces vives de notre territoire rural vous appellent à m’apporter votre confiance parce qu’ils savent quemon expérience des rouages de l’Etat sera utile aux Deux-Sèvriens. -

20Ème TOUR CYCLISTE DES DEUX SEVRES Magasins 10, 11, 12, 13 Et 14 Juillet 2021

20ème TOUR CYCLISTE DES DEUX SEVRES Magasins 10, 11, 12, 13 et 14 Juillet 2021 Carnet de Bord 2021 20ème TOUR CYCLISTE DES DEUX SEVRES Magasins 10, 11, 12, 13 et 14 Juillet 2021 EDITION 2021 CONSIGNES DE SÉCURITÉ Merci de prendre le temps de lire les règles de sécurité énoncées ci-dessous. Elles s’appliquent à tous ceux qui participent à l’organisation du Tour 79-Magasins U quelle que soit la fonction. Toute personne qui ne respecterait pas ces consignes s’expose à l’exclusion immédiate et définitive de la course par l’organisateur. Le public sur le bord des routes représente un danger important et notamment les enfants, mais il est indispensable au succès d’une telle manifestation. Le parcours de la course est, par définition, le lieu où se concentre le plus de risques. Il est donc recommandé à chacun de bien connaître les règles applicables à l’échelon course. Article N° 1 : Tout pilote doit être titulaire du permis de conduire, ne pas faire l’objet d’un retrait de ce dernier et être en possession de sa licence FFC. Le non-respect de ces consignes engage la responsabilité personnelle du conducteur. Article N° 2 : Tout véhicule accrédité par l’organisation du Tour 79-Magasins U doit circuler avec ses feux de croisement. Article N° 3 : Tout pilote avec son véhicule personnel accrédité par l’organisation du Tour 79-Magasins U doit être assuré pour le dit-véhicule conformément à la réglementation française en vigueur. Article N° 4 : Tout pilote accrédité par l’organisation du Tour 79-Magasins U doit mettre la ceinture de sécurité à l’avant comme à l’arrière pour les personnes transportées. -

SAINT-Varentaispatrimoine Industriel Adoptez Votre Patrimoine !

SAINT-VARENTAISPatrimoine industriel Adoptez votre patrimoine ! Les anciennes Ecuries du château Rond-Point du 19 mars 1962 - 79100 Thouars Tél : 05 49 66 42 99 - [email protected] - www.crrl.com.fr PLAN DE LOCALISATION Historiquement, neuf communes constituent le Saint- Varentais : La Chapelle-Gaudin, Coulonges-Thouarsais, Direction Thouars Geay, Glénay, Luché-Thouarsais, Luzay, Pierrefitte, Direction Thouars Sainte-Gemme et Saint-Varent. Les sites du patrimoine industriel jalonnent tout le territoire, témoignant de l’intense activité économique Direction Thouars 8 3 9 du Saint-Varentais. D La Bonne Mort Au fil de ce livret, vous découvrirez ces sites exceptionnels. Pour pouvoir vous repérer sur la carte de localisation, ils La Chapelle-Gaudin seront mentionnés en couleur dans le texte. D 28 Coulonges-Thouarsais Thiors Luzay La Biardière s ge aret n La Ménardière u Limites du Saint-Varentais Commune o l La Gare le Chillas o u h o Le T C Massigny e R d E La Butte Réseau routier principal Lieu-dit au T Rochoux se Luché 8 is 3 u 9 R Réseau routier secondaire Cours d’eau La Bourelière D le Chillou Boucoeur Sainte-Gemme Réseau ferroviaire Conquenuche Luché-Thouarsais e tt e Chevrie y La Plaine Jo la de des Moulins Patrimoine ferroviaire seau Ruis Saint-Varent D 147 Gare Les Tonnelles Riblaire Direction Bressuire Viaduc Moulin Geay D Rochefolle du Pont 9 D 38 5 28 TER D 13 Industrie de la terre et de la pierre D 938 La Viandière Bouillé- Saint-Varent Tuilerie-briqueterie Carrière de pierre La Noubleau Pierrette Veillet La Plaine des Justices -

PV Conseil 04.09.2018

PV conseil du 04.09.2018 COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GATINE Place Saint Antoine - 79220 CHAMPDENIERS ST DENIS Procès-verbal du conseil communautaire Du 4 septembre 2018 -19h00 Liste des présents : Monsieur ATTOU Yves Madame BAILLY Christiane Monsieur BARANGER Johann Monsieur BARATON Yvon Monsieur BARATON Fabrice Monsieur BASTY Jean-Pierre Monsieur BAURUEL René Monsieur BERNIER Bernard Excusé Madame BIENVENU Odile Remplacée par Nicole GIRAUDEAU Monsieur BONNET Bernard Monsieur BOUJU Gilles Monsieur CANTET Jean-Paul Monsieur CATHELINEAU Eric Arrivé à 19h15 Madame CHAUSSERAY Francine Monsieur CLAIRAND Alain Monsieur CLEMENT Philippe Madame COBLARD Micheline Monsieur DOUTEAU Patrice Monsieur DROCHON Michel Madame EVRARD Elisabeth Monsieur FAVREAU Jacky Absent Monsieur FERRON Jean-François Monsieur FRADIN Jacques Madame GIRALDOS Fabienne Madame GIRARD Yolande Madame GIRAUDON Marylène Pouvoir à Johann BARANGER Monsieur GOURDIEN Dominique Pouvoir à Christiane BAILLY Monsieur GUERIT Jean-Philippe Monsieur GUILBOT Gilles Monsieur JEANNOT Philippe Madame JUIN Sophie Madame JUNIN Catherine Pouvoir à Loïc MOREAU Monsieur LEMAITRE Thierry Monsieur LIBNER Jérôme Monsieur MARTIN Bernard Arrivé à 19h30 - Monsieur MARTINEAU Bertrand Excusé Madame MICOU Corine Madame MINEAU Nadine 1 PV conseil du 04.09.2018 Monsieur MOREAU Loïc Monsieur MORIN Joël Monsieur OLIVIER Pascal Monsieur ONILLON Denis Monsieur PACREAU Yannick Absent Monsieur PIRON Benoît Excusé Monsieur RIMBEAU Jean-Pierre Monsieur RONGEON Christian Pouvoir à Jérome LIBNER Monsieur SOUCHARD Claude Madame TAVERNEAU Danielle Madame THIBAUD Marie-Claire absente Membres en exercice : 49 Présents : 38 Pouvoirs : 4 Votants : 42 Date de la convocation : 10.08.2018 Secrétaire de séance : M Jean-François FERRON Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance. Ordre du jour 1. -

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES DEUX-SÈVRES Séance Du Lundi 11 Juillet 2016

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES DEUX-SÈVRES Séance du lundi 11 juillet 2016 DELIBÉRATION n° 30A Rapporteur : Sylvie RENAUDIN ________ PROGRAMME DÉPARTEMENTAL D'INSERTION Insertion par l'activité économique, mobilité, remobilisation, référence unique Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 concernant l’application des dispositions de l’article 106, paragraphe 2, du traité CE, aux aides d’État sous forme de compensation de service public, octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; Vu le Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général ; Vu le Code général des collectivités territoriales pris en ses articles L.1111-1, L.1111-2, L.1111-4, L.3121-17 alinéa 1, L.3131-1 à L.3131-6, L.3211-1, L.3211-2 et L.3221-1 ; Vu le Code de l’action sociale et des familles pris en ses articles L.121-1 à L.121-5, L.123-1, L.261-1 et suivants, L.262-1 et suivants ; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et plus précisément son article 6 ; Vu le décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget pris en son article 15 ; Vu l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier et en particulier son article 31-2e ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens -

Coordonnées Réunions Manifestations Sommaire

N° 12 – Vendredi 27 Octobre 2017 Coordonnées Siège Social et Adresse ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE Postale : 23 Rue Pied de Fond – B.P. 18312 REMISE DES RECOMPENSES PROMOTION 2017 79043 NIORT CEDEX 9 DU DISTRICT DE FOOTBALL DES DEUX – SEVRES Accueil : BOUDREAULT Dominique LEGÉ Annie Elle se tiendra : POIRAULT Jean-Luc Tel : 05.49.79.18.52 - Fax : 05.49.79.46.36 Site officiel et E-Mail : LE SAMEDI 04 NOVEMBRE 2017 A 9 HEURES Site : http://foot79.fff.fr SALLE SOCIO EDUCATIVE e-mail : [email protected] (Place des Marronniers) Horaires d’ouverture : 79310 MAZIERES EN GATINE Du lundi au Jeudi : 8 h 00 – 17 h 00 Vendredi : 8 h 00 – 17 h 00 de Novembre à Mars et 16 h 00 d’Avril à Octobre ORDRE DU JOUR Réunions 08 H 30 : ENREGISTREMENT DES MANDATS Manifestations 09 h 00 : ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE 01 – Ouverture de l’Assemblée Générale Financière par le Président Lundi 30 octobre 2017 Réunion Décentralisée à St Porchaire 02 – Rapport Financier de la saison 2016 – 2017 par le Trésorier Général 03 – Rapport du Commissaire aux Comptes Jeudi 02 Novembre 2017 04 – Approbation du Bilan et du Compte de Résultat Commission Sportive Commission Discipline 05 – Budget Prévisionnel de la saison 2017 – 2018 06 – Approbation du Budget Prévisionnel Lundi 06 Novembre 2017 Réunion Décentralisée à Brûlain 07 – Proposition du Budget Prévisionnel de la saison 2018-2019 08 - Clôture de l’Assemblée Générale Financière 09 – Remise des Récompenses 10 – Allocution du Président du District Sommaire 11 – Allocution des Personnalités présentes Pouvoir AG Financière …………… p 02 Commission Sportive 12 –Dislocation Litiges et Contentieux ………….… p 03 Commission d’Arbitrage Réserve Technique ………… p 06 La Secrétaire Générale Le Président Commission For.Pro.Com.