Une Vie À L'opera

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Action À Bordeaux

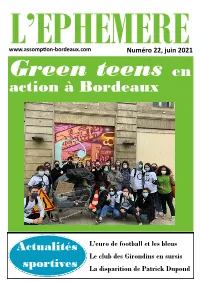

www.assomptionL’EPHEMERE-bordeaux.com Numéro 22, juin 2021 Green teens en action à Bordeaux Actualités L’euro de football et les bleus Le club des Girondins en sursis sportives La disparition de Patrick Dupond 2 Le Club presse 2020-2021 s’ache ve avec ce journal en version nume rique. La Une s’est mise aux couleurs de l’e cologie avec la participation d’une de nos re dactrices, Emma, a une action con- cre te dans les rues de Bordeaux. Le sport est toujours a l’hon- neur avec le football et la danse. Des re dacteurs e phe me res par- ticipent a ce journal : les classes de Sœur Laure testent la cre du- lite des lecteurs et Romain dresse le bilan de l’ope ration solida- rite au Togo. Eva-Marie vous fera voyager avec les merveilleux paysages français et Lily va vous e mouvoir avec les animaux de compagnie. Pour finir, voici les derniers conseils du club lecture et le tre s bon re sultat du concours d’e loquence du Lions club. Mme Lafue et Mme Valenti ECOLOGIE Les actions de l’association Green teens p.4 FOOTBALL L’euro de football commence biento t p.6 Qui va reprendre le club des Girondins ? p.10 DANSE Le parcours de Patrick Dupond p.12 CREDULES S’ABSTENIR Que savons nous des matie res qui nous entourent ? P.13 VACANCES EN FRANCE Edito Pre parez vos valises : direction la France p.15 ANIMAUX DE COMPAGNIE Le bien-e tre gra ce aux animaux p.18 ACTION HUMANITAIRE Le Re seau Assomption France se mobilise pour le Togo p.20 LITTERATURE Les coups de cœur du club lecture p.21 L’ASC EN ACTIVITE Les bons re sultats de l’Assomption au concours d’e loquence -

Ariz Khan Convicted by Local Court Tony

Concession in stamp duty for women, free bus rides for girl students PG 04 << VIEWS & VISION OF CITY Volume: 12, Issue: 177 TUESDAY, MARCH 09, 2021, MUMBAI 12 Pages, ₹2 /- RNI No. MAHENG/2009/29332 www.afternoonvoice.com BATLA HOUSE SHOOTOUT Ariz Khan convicted by local court Tony Newsmakers Bureau the Arms Act (which provides Kakkar's afternoon_voice for jail sentence to those who are found in possession of arms Holi special fter decades of trials, illegally). D e l h i c o u r t o n The encounter took place song... AMonday held Ariz only after a seven-member PG 12 << Khan responsible for killing Delhi Police team led by Mohan inspector Mohan Chand Chand Sharma Inspector in the Sharma, along with his co- Special Cell of Delhi police, conspirator, in the Batla stumbled upon IM commander House encounter which took Atif Amin and his companions place in 2008 at Delhi. Ariz in their rented address at L-18, Khan was arrested by Delhi Batla House on 19 September Special Cell in February 2018 2008 morning. The team had after being on the run for 10 r e c e i v e d u n a m b i g u o u s years. The court will hear information that a suspected arguments on the quantum of person wanted in connection sentence on March 15. with the serial bomb blasts in Highlights He has been convicted under Delhi was hiding in a flat in the inside. In this incident, Sharma sections 302, 307, 333 and 353 Batla House area of Jamia The court will hear lost his life while two other (which deal with assault or Nagar. -

Bolshoi Theater

FOR IMMEDIATE RELEASE Contact: Dick Caples Tel: 212.221.7909 E-mail: [email protected] Lar Lubovitch awarded the 20th annual prize for best choreography by the Prix Benois de la Danse at the Bolshoi Theater. He is the first head of an American dance company ever to be so honored. New York, NY, May 23, 2012 – Last night at the Bolshoi Theater in Moscow, Lar Lubovitch was awarded the 20th annual prize for best choreography by the Prix Benois de la Danse. Lubovitch is the first head of an American dance company ever presented with the award. He was honored for his creation of Crisis Variations, which premiered at the Baryshnikov Arts Center in New York City on November 9, 2011. The work, for seven dancers, is set to a commissioned score by composer Yevgeniy Sharlat, and the score was performed live at its premiere by the ensemble Le Train Bleu, under the direction of conductor Ransom Wilson. To celebrate the occasion, the Lar Lubovitch Dance Company performed the duet from Meadow for the audience of 2,500 at the Bolshoi. The dancers in the duet were Katarzyna Skarpetowska and Brian McGinnis. The laureates for best choreography over the previous 19 years include: John Neumeier, Jiri Kylian, Roland Petit, Angelin Preljocaj, Nacho Duato, Alexei Ratmansky, Boris Eifman, Wayne McGregor, Sidi Larbi Cherkaoui, and Jorma Elo. Other star performers and important international figures from the world of dance received prizes at this year’s award ceremony. In addition to the award for choreography given to Lubovitch, the winners in other categories were: For the best performance by a ballerina: Alina Cojocaru for the role of Julie in “Liliom” at the Hamburg Ballet. -

Festival De Musique De Menton 1958

., ·� ... ·-: . � .. • T . , MENTON NEUVIÈME FESTIVAL . DE MUSIQUE DE MENTON PARVIS ST-MICHEL DU 1er AU 13 AOUT 1958 FESTIVAL DU RÊVE ... par JEAN COCTEAU, de l'Académie Française Rien de moins propre à être traduit dans le langage de la réalité que l'univers du rêve, �t rien, mieux que l'univers du rêve n'est apte à nous conduire dans un inconnu familier, dans des circonstances que notre mémoire croit revivre bien qu'étrangères à nos habitudes, bref dans une sorte de sublime n'excluant pas le cocasse (lorsque, par exemple, une femme du peuple crie par sa fenêtre que J. S. Bach l'empêche de dormir). C est pourquoi le "rêve partagé" postule un phénomène impossible et c' est pourtant ce que M. Palmero nous offre, après escalade d'une échelle double de marches qui débouchent sur une esplanade nocturne, entre des façades de palais, des parvis d'églises, drs immeubles populaires, des buissons de candélabres, des massifs de chaises, pêle-mêle, comme sur une scène de théâtre où chavire le magnifique naufrage des changements de décors. Il n'existe nulle part ailleurs lieu plus dépaysé, plus insolite, plus suspendu dans le vide, que ce Festival de Menton. Il charme tous les orchestres du monde. Il nous les apporte avec l'aisance d'un dormeur variant ses spectacles, d'un génie des " Mille et Une Nuits " fournissant instantanément les richesses que le pauvre pêcheur lui demande. Voilà les sortilèges d'un Opéra dont le lustre est d'étoiles, les loges de chambres, la rampe de lune et de torches, le silence, de cette longue rumeur des rues et des vagues.. -

Giselle Saison 2015-2016

Giselle Saison 2015-2016 Abonnez-vous ! sur www.theatreducapitole.fr Opéras Le Château de Barbe-Bleue Bartók (octobre) Le Prisonnier Dallapiccola (octobre) Rigoletto Verdi (novembre) Les Caprices de Marianne Sauguet (janvier) Les Fêtes vénitiennes Campra (février) Les Noces de Figaro Mozart (avril) L’Italienne à Alger Rossini (mai) Faust Gounod (juin) Ballets Giselle Belarbi (décembre) Coppélia Jude (mars) Paradis perdus Belarbi, Rodriguez (avril) Paquita Grand Pas – L’Oiseau de feu Vinogradov, Béjart (juin) RCS TOULOUSE B 387 987 811 - © Alexander Gouliaev - © B 387 987 811 TOULOUSE RCS Giselle Midis du Capitole, Chœur du Capitole, Cycle Présences vocales www.fnac.com Sur l’application mobile La Billetterie, et dans votre magasin Fnac et ses enseignes associées www.theatreducapitole.fr saison 2015/16 du capitole théâtre 05 61 63 13 13 Licences d’entrepreneur de spectacles 1-1052910, 2-1052938, 3-1052939 THÉÂTRE DU CAPITOLE Frédéric Chambert Directeur artistique Janine Macca Administratrice générale Kader Belarbi Directeur de la danse Julie Charlet (Giselle) et Davit Galstyan (Albrecht) en répétition dans Giselle, Ballet du Capitole, novembre 2015, photo David Herrero© Giselle Ballet en deux actes créé le 28 juin 1841 À l’Académie royale de Musique de Paris (Salle Le Peletier) Sur un livret de Théophile Gautier et de Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges D’après Heinrich Heine Nouvelle version d’après Jules Perrot et Jean Coralli (1841) Adolphe Adam musique Kader Belarbi chorégraphie et mise en scène Laure Muret assistante-chorégraphe Thierry Bosquet décors Olivier Bériot costumes Marc Deloche architecte-bijoutier Sylvain Chevallot lumières Monique Loudières, Étoile du Ballet de l’Opéra National de Paris maître de ballet invité Emmanuelle Broncin et Minh Pham maîtres de ballet Nouvelle production Ballet du Capitole Kader Belarbi direction Orchestre national du Capitole Philippe Béran direction Durée du spectacle : 2h25 Acte I : 60 min. -

Gounod Faust Mp3, Flac, Wma

Gounod Faust mp3, flac, wma DOWNLOAD LINKS (Clickable) Genre: Classical Album: Faust Country: France Released: 1973 Style: Opera, Neo-Classical MP3 version RAR size: 1647 mb FLAC version RAR size: 1494 mb WMA version RAR size: 1805 mb Rating: 4.7 Votes: 296 Other Formats: MP4 AUD MP1 MPC AC3 XM TTA Tracklist A1 Introduction A2 Acte I B Acte II C Acte III - Première Partie D Acte III - Fin E Acte IV - Première Partie F1 Acte IV - Fin F2 Acte V - Première Partie G Acte V - Suite H Acte V - Fin Credits Baritone Vocals – Ernest Blanc, Victor Autran Bass Vocals – Boris Christoff Conductor – André Cluytens Mezzo-soprano Vocals – Rita Gorr Orchestra – Orchestre Du Théâtre National De L'Opéra-Comique Soprano Vocals – Liliane Berton, Victoria De Los Angeles Tenor Vocals – Nicolai Gedda Other versions Category Artist Title (Format) Label Category Country Year Gounod* - Gounod* - Victoria Victoria De Los De Los Angeles, Angeles, Nicolai Nicolai Gedda, His Master's ASD 307-10 ASD 307-10 UK 1959 Gedda, Boris Boris Christoff, Voice Christoff, André André Cluytens - Cluytens Faust (4xLP + Box) Gounod*, Victoria Gounod*, Victoria De Los Angeles, De Los Angeles, Nicolai Gedda, Nicolai Gedda, Boris Christoff, SLPXL Boris Christoff, SLPXL Paris Opera Hungaroton Hungary 1972 31363-65 Paris Opera 31363-65 Orchestra and Orchestra and Chorus*, André Chorus*, André Cluytens - Faust Cluytens (3xLP, Box) Gounod*, Victoria Gounod*, Victoria De Los Angeles, De Los Angeles, Nicolai Gedda, Nicolai Gedda, Boris Christoff, Boris Christoff, 5 67967 2 Orchestre National EMI Classics 5 67967 2 Europe 2003 Orchestre De L'Opéra De National De Paris, André L'Opéra De Paris, Cluytens - Faust André Cluytens (3xCD, Album, RM) Ш. -

Dossier De Presse

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage T intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le document et modifier sa TELECHARGEZ LES PHOTOS DOSSIER DE PRESSE INFOS PRATIQUES Evénement Ville de Cannes en coproduction avec le Groupe Barrière, réalisation Palais des Festivals et des Congrès Organisation et Renseignements Palais des Festivals et des Congrès - Direction de l’Evénementiel La Croisette CS 30051 - 06414 CANNES Cedex - Tél. : 04 92 99 33 83 Points de vente BILLETTERIE Palais des Festivals : Sur place : Esplanade G.Pompidou – Accès par l’Office de Tourisme de Cannes Par téléphone : avec transmission carte bancaire +33 (0)4 92 98 62 77 Par mail : [email protected] Du lundi au samedi de 10h à 18h et 1 heure avant chaque représentation sur le lieu du spectacle. Par internet : www.palaisdesfestivals.com En vente également dans les points de ventes habituels Tarifs Spectacle Carré d’Or : 50 € 1re série orchestre et 1er balcon Tarif Public : 40 € Tarif Réduit / Groupe : 37 € Abonné : 34 € -26 ans : 34 € / -10 ans : 12 € 2e série balcon Tarif Public : 30 € Tarif Réduit/Groupe : 27 € Abonné : 24 € -26 ans : 20 € / -10 ans : 12 € Parking Forfait parking du Palais des Festivals : 5,50€ pour 7 heures de stationnement. Nouveau fonctionnement : Billet de sortie à retirer à la billetterie ou à l’accueil du spectacle et règlement directement aux bornes de sortie du parking. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Contacts Presse : Elisabeth LARA – Tél : 04 92 99 84 46 – [email protected] -

Atheneum Nantucket Dance Festival

NANTUCKET ATHENEUM DANCE FESTIVAL 2011 Featuring stars of New York City Ballet & Paris Opera Ballet Benjamin Millepied Artistic Director Dorothée Gilbert Teresa Reichlen Amar Ramasar Sterling Hyltin Tyler Angle Daniel Ulbricht Maria Kowroski Alessio Carbone Ana Sofia Scheller Sean Suozzi Chase Finlay Georgina Pazcoguin Ashley Laracey Justin Peck Troy Schumacher Musicians Cenovia Cummins Katy Luo Gillian Gallagher Naho Tsutsui Parrini Maria Bella Jeffers Brooke Quiggins Saulnier Cover: Photo of Benjamin Millepied by Paul Kolnik 1 Welcometo the Nantucket Atheneum Dance Festival! For 177 years the Nantucket Atheneum has enriched our island community through top quality library services and programs. This year the library served more than 200,000 adults, teens and children year round with free access to over 1.4 million books, CDs, and DVDs, reference and information services and a wide range of cultural and educational programs. In keeping with its long-standing tradition of educational and cultural programming, the Nantucket Atheneum is very excited to present a multifaceted dance experience on Nantucket for the fourth straight summer. This year’s performances feature the world’s best dancers from New York City Ballet and Paris Opera Ballet under the brilliant artistic direction of Benjamin Millepied. In addition to live music for two of the pieces in the program, this year’s program includes an exciting world premier by Justin Peck of the New York City Ballet. The festival this week has offered a sparkling array of free community events including two dance-related book author/illustrator talks, Frederick Wiseman’s film La Danse, Children’s Workshop, Lecture Demonstration and two youth master dance classes. -

News from the Jerome Robbins Foundation Vol

NEWS FROM THE JEROME ROBBINS FOUNDATION VOL. 6, NO. 1 (2019) The Jerome Robbins Dance Division: 75 Years of Innovation and Advocacy for Dance by Arlene Yu, Collections Manager, Jerome Robbins Dance Division Scenario for Salvatore Taglioni's Atlanta ed Ippomene in Balli di Salvatore Taglioni, 1814–65. Isadora Duncan, 1915–18. Photo by Arnold Genthe. Black Fiddler: Prejudice and the Negro, aired on ABC-TV on August 7, 1969. New York Public Library for the Performing Arts, Jerome Robbins Dance Division, “backstage.” With this issue, we celebrate the 75th anniversary of the Jerome Robbins History Dance Division of the New York Public Library for the Performing Arts. In 1944, an enterprising young librarian at The New York Public Library named One of New York City’s great cultural treasures, it is the largest and Genevieve Oswald was asked to manage a small collection of dance materials most diverse dance archive in the world. It offers the public free access in the Music Division. By 1947, her title had officially changed to Curator and the to dance history through its letters, manuscripts, books, periodicals, Jerome Robbins Dance Division, known simply as the Dance Collection for many prints, photographs, videos, films, oral history recordings, programs and years, has since grown to include tens of thousands of books; tens of thousands clippings. It offers a wide variety of programs and exhibitions through- of reels of moving image materials, original performance documentations, audio, out the year. Additionally, through its Dance Education Coordinator, it and oral histories; hundreds of thousands of loose photographs and negatives; reaches many in public and private schools and the branch libraries. -

Das Leben Dem Ballett Gewidmet Life Dedicated to the Ballet Das Leben

dancer’swiener staatsballett Das Leben dem Ballett gewidmeett LLiiffee ddeeddiiccaatteedd ttoo tthhee bbaalllleett Rudolf Hametowitsch Nurejew (1938-1993) Rudolf Hametovich Nureyev 1938 Geboren in einem Waggon der Transsibirischen Eisenbahn auf der Fahrt entlang des Baikalsees, 17. März: amtliche Geburtsmeldung Born on the Trans-Siberian train, near Lake Baikal, March 17: official birthdate 1949-55 Erster Ballettunterricht bei Anna Udelzowa in Ufa Ensembletänzer des Baschkirischen Theaters für Oper und Ballett in Ufa First ballet classes with Anna Udeltsova in Ufa, corps dancer with the Ufa Opera and Ballet Theatre 1955-58 Ausbildung am Choreographischen Institut Agrippina Waganowa in Leningrad, u.a. bei Alexander Puschkin Professional training at the Vaganova Choreographic Institute in Leningrad, in Alexander Pushkin's class 1958-61 Kirow-Ballett, Leningrad / Kirov Ballet, Leningrad 1959 Erstes Auftreten im Westen bei den Weltjugendfest- spielen in Wien - Gewinn einer Goldmedaille First appearance in the West during the International Youth Festival in Vienna. Winner of a Gold Medal 1961 16. Juni: Ansuchen um politisches Asyl am Flughafen Le Bourget, nahe Paris June 16: asks for political asylum at Le Bourget airport, near Paris 1961 International Ballet of the Marquis de Cuevas 1962 Royal Ballet - Beginn der Partnerschaft mit Margot Fonteyn Royal Ballet – Beginning of partnership with Margot Fonteyn bis 1992 Trat mit allen bedeutenden klassischen Compagnien der Welt, sowie mit den Ensembles von Martha Graham, Paul Taylor und Murray Louis auf until 1992 Danced with all major classical ballet companies throughout the world as well as with the companies of Martha Graham, Paul Taylor and Murray Louis ab 1974 Eigene Tourneen mit „Nureyev and Friends" from 1974 Tours with „Nureyev and Friends" 1964 15. -

Forever • UK 5,00 £ Switzerland 8,00 CHF USA $ Canada 7,00 $; (Euro Zone)

edition ENGLISH n° 284 • the international DANCE magazine TOM 650 CFP) Pina Forever • UK 5,00 £ Switzerland 8,00 CHF USA $ Canada 7,00 $; (Euro zone) € 4,90 9 10 3 4 Editor-in-chief Alfio Agostini Contributors/writers the international dance magazine Erik Aschengreen Leonetta Bentivoglio ENGLISH Edition Donatella Bertozzi Valeria Crippa Clement Crisp Gerald Dowler Marinella Guatterini Elisa Guzzo Vaccarino Marc Haegeman Anna Kisselgoff Dieudonné Korolakina Kevin Ng Jean Pierre Pastori Martine Planells Olga Rozanova On the cover, Pina Bausch’s final Roger Salas work (2009) “Como el musguito en Sonia Schoonejans la piedra, ay, sí, sí, sí...” René Sirvin dancer Anna Wehsarg, Tanztheater Lilo Weber Wuppertal, Santiago de Chile, 2009. Photo © Ninni Romeo Editorial assistant Cristiano Merlo Translations Simonetta Allder Cristiano Merlo 6 News – from the dance world Editorial services, design, web Luca Ruzza 22 On the cover : Advertising Pina Forever [email protected] ph. (+33) 09.82.29.82.84 Bluebeard in the #Metoo era (+39) 011.19.58.20.38 Subscriptions 30 On stage, critics : [email protected] The Royal Ballet, London n° 284 - II. 2020 Les Ballets de Monte-Carlo Hamburg Ballet: “Duse” Hamburg Ballet, John Neumeier Het Nationale Ballet, Amsterdam English National Ballet Paul Taylor Dance Company São Paulo Dance Company La Scala Ballet, Milan Staatsballett Berlin Stanislavsky Ballet, Moscow Cannes Jeune Ballet Het Nationale Ballet: “Frida” BALLET 2000 New Adventures/Matthew Bourne B.P. 1283 – 06005 Nice cedex 01 – F tél. (+33) 09.82.29.82.84 Teac Damse/Keegan Dolan Éditions Ballet 2000 Sarl – France 47 Prix de Lausanne ISSN 2493-3880 (English Edition) Commission Paritaire P.A.P. -

Télécharger Le Bulletin De Liaison N° 4

fi'"''+'':'ri F1' i. ASSOCIATION NATIONALE $,, $t. HECTOR. BER-LIOZ l'r il l'l.i., : Ëtj'., i',f:., i* I : .." I il, f''' l- .' '! b r'b-' lr' :t i BULLETIN DE LIAISC]N N" 4 - 1987 COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENÉRALE DU 18 MARS -1.967 Générale Le samedi 18 mars 1967 à20 h, dans les salons clu Musée, s'est tenue l'Assemblée assurée par annuelle de l'Association Nationale Hector-Berlioz. La présidence en--était souffrant' nn SuzBr-cgARBoNNEL, vice-président, en I'absence de M' Lucien HUSSEL, pour Eiait présent le Comité de Dirêction, à l'exception de L{. Pierre MOULIN, absent nouveau conser- raison familiale. De Paris étaient venues MI" Henriette BOSCHOT, le GOGUILLOT à uateur du Musée, Thérèse HUSSON, notre Secrétaire Générale, Suzanne si qrri ,ro16 devons la réalisation de i'Inter-Bulletin, et Marie-Thérèse PONCET, notre active Adhérente. grands RAPPORT MORAL: M. SUZET-CHARBONNEL a rappelé les deux événements survenus en cours d'année: .|rrai PUBLIQUE, - le 6 |966, obtention de la RECoNNAISSANCE D,UTiLITE Sous-Bibliothécaire au - en janvier 1967, nomination de M"" Henriette BOSCHOT, (Opéra), de népàræment de la Musique de la Bibliothèque Nationale à la charge CONSERVATEUR DU MUSEE HECTOR.BERLIOZ. RAPPORT FINANCIER: Le compte de gestion, établi par M. MOULIN, se révèle légèrement déficitaire pour I'année 1966: - DEPENSES 17180,37 _ RECETTES 16958,30. acTIvITES MUSICALES ET ARTISTIQUES : En présence de M' PIJGIN, Maire de notre projets ville, la discussion met rapidement en valeur les résultats déjà obtenus, les en couis de réalisation, tout èela en prévision de l'année du Centenaire.