Dissertação Inteira

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Here Is Another Accounting Due

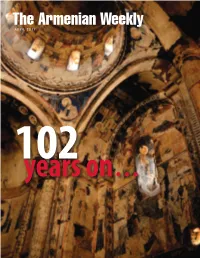

The Armenian Weekly APRIL 2017 102years on . The Armenian Weekly NOTES REPORT 4 Contributors 19 Building Bridges in Western Armenia 5 Editor’s Desk —By Matthew Karanian COMMENTARY ARTS & LITERATURE 7 ‘The Ottoman Lieutenant’: Another Denialist 23 Hudavendigar—By Gaye Ozpinar ‘Water Diviner’— By Vicken Babkenian and Dr. Panayiotis Diamadis RESEARCH REFLECTION 25 Diaspora Focus: Lebanon—By Hagop Toghramadjian 9 ‘Who in this room is familiar with the Armenian OP-ED Genocide?’—By Perry Giuseppe Rizopoulos 33 Before We Talk about Armenian Genocide Reparations, HISTORY There is Another Accounting Due . —By Henry C. Theriault, Ph.D. 14 Honoring Balaban Hoja: A Hero for Armenian Orphans 41 Commemorating an Ongoing Genocide as an Event —By Dr. Meliné Karakashian of the Past . —By Tatul Sonentz-Papazian 43 The Changing Significance of April 24— By Michael G. Mensoian ON THE COVER: Interior of the Church of St. Gregory of Tigran 49 Collective Calls for Justice in the Face of Denial and Honents in Ani (Photo: Rupen Janbazian) Despotism—By Raffi Sarkissian The Armenian Weekly The Armenian Weekly ENGLISH SECTION THE ARMENIAN WEEKLY The opinions expressed in this April 2017 Editor: Rupen Janbazian (ISSN 0004-2374) newspaper, other than in the editorial column, do not Proofreader: Nayiri Arzoumanian is published weekly by the Hairenik Association, Inc., necessarily reflect the views of Art Director: Gina Poirier 80 Bigelow Ave, THE ARMENIAN WEEKLY. Watertown, MA 02472. ARMENIAN SECTION Manager: Armen Khachatourian Sales Manager: Zovig Kojanian USPS identification statement Editor: Zaven Torikian Periodical postage paid in 546-180 TEL: 617-926-3974 Proofreader: Garbis Zerdelian Boston, MA and additional FAX: 617-926-1750 Armenian mailing offices. -

Plights of Turkish Muslims As Seen in the Promise (2016)

PLIGHTS OF TURKISH MUSLIMS AS SEEN IN THE PROMISE (2016) A GRADUATING PAPER Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for Gaining the Bachelor Degree in English Literature By: BAGAS PRIAMBADA 15150017 ENGLISH DEPARTMENT FACULTY OF ADAB AND CULTURAL SCIENCES STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2020 ii iii iv PLIGHTS OF TURKISH MUSLIMS AS SEEN IN THE PROMISE By: Bagas Priambada ABSTRACT The Promise tells the story of a conflict between Turks and Armenians. The Turks are Turkish Muslims who are major and powerful in Turkey. Armenians are Armenian race who are minor and discriminated race in Turkey. In The Promise, Turkish Muslims are portrayed as people who do bad things for their own good. This research is merited to be done because it sees something differently. The purpose of this study is to identify the representation construction of Turkish Muslims through the movie. The researcher analyses the plights of what Turkish Muslims did, especially during a historic event, namely the massacre of Armenians. The researcher focuses on portraying the characters of Turkish Muslims in the movie that are depicted as inhuman criminals for committing crimes such as genocide. This research is a qualitative study by using Representation theory from Stuart Hall and Mise-en-scene theory as a movie theory. The conclusion of this study is that Turkish Muslims are represented as bad people in the film in connection with the issue of the Armenian genocide in 1915. They are represented through negative stereotypes such as violence, misrepresentation of Islamic concepts, and uncivilized people. Keywords: Representation, Turkish Muslims, Genocide, Negative Stereotypes , misrepresentation, uncivilized v PLIGHTS OF TURKISH MUSLIMS AS SEEN IN THE PROMISE MOVIE Oleh: Bagas Priambada ABSTRAK The Promise bercerita tentang konflik antara orang Turki dan orang Armenia. -

AVİM Commentary • No: 2018 / 27 • May 2018

AVİM Commentary • No: 2018 / 27 • May 2018 THE OTTOMAN LIEUTENANT IS NOW ON DIGITAL SATELLITE TELEVISIONS Hazel ÇAĞAN ELBİR Analyst It will be remembered that we made a preliminary introduction about the Hollywood-made movie, The Ottoman Lieutenant, which has reached a large audience. This time the movie a be watched on digital satellite televisions until March 2019. Before the movie came to theatres, AVİM had made studies evaluating the news and comments about the film.It is necessary to draw attention to some important points about the movie to which many assumptions were made long before it came out. This film is not a propaganda film. Despite the fact that there are no items containing propaganda, attempts have been made to reduce the influence of the movie buy claiming that it was shot for this purpose. Therefore, the movie has been discussed a lot before it came to the theatres. During the period the movie was coming out in the US, the Armenian National Committee of America (ANCA) had sent letters with threats.[1]The insults against the producers and actors, the swastika sent to the movies American producer Stephen Joel Brown, shows that the racist so-called genocide defender Armenians attitudes are unfriendly and devoid of dialogue.[2] The Ottoman Lieutenant is a film which is balanced and based on the historical facts and on the mutual massacre thesis. It is also observed in the movie that documents regarding the existence of mutual conflicts in history have been taken into consideration. In addition to this, the view that the Armenian armed groups in Anatolia cooperated with the Russians, which is another point known in history, is included in the movie. -

Minorities, Human Rights Discussed at Dink Program

APRIL 15, 2017 Mirror-SpeTHE ARMENIAN ctator Volume LXXXVII, NO. 39, Issue 4483 $ 2.00 NEWS The First English Language Armenian Weekly in the United States Since 1932 INBRIEF Bipartisan Catholicos, President Offer Condolences to Congressional Copts in Egypt Group Urges YEREVAN — On April 9, Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, sent a Trump to Affirm letter to Tawadros II, Pope of Alexandria and Patriarch of the See of St. Mark and leader of the Armenian Genocide Coptic Orthodox Church of Alexandria; following the Palm Sunday attack on the St. George’s Coptic WASHINGTON — A bipartisan letter Church in Tanta, Egypt, and the St. Mark’s Coptic signed by 84 Members of Congress was sent Church in Alexandria, Egypt in which many wor- to President Donald Trump urging him to shippers were killed or wounded. affirm the Armenian Genocide, reported the “At this difficult time, our thoughts and prayers Armenian Assembly of America (Assembly). are with the families and with you,” said the Armenian Caucus Co-Chair Representative Pontiff, condemning all acts of terrorism. Frank Pallone, Jr. (D-NJ) spearheaded the President Serzh Sargsyan offered his condo- ‘The Promise’ Opens Across letter asking the lences to Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi White House to over the deadly blasts. honor the US and Canada on April 21 “More than 100 years “The Republic of Armenia strongly condemns United States’ have passed since the these inhumane acts and reaffirms its solidarity to historic leader- LOS ANGELES — For the first time, a big budget, wide-release feature film — fight against international terrorism. -

9. Decadence of the Ottoman Empire

The Educational Approaches to Virtual Reality Laboratory, University of Ioannina, Ioannina, Greece University of Cyprus, Nicosia, Cyprus The Euromediterranean Cultural Heritage Agency, Lecce, Italy Educational Software Development Laboratory, University of Patras, Patras, Greece Contact: The Educational Approaches to Virtual Reality Laboratory University of Ioannina GR-451 10 Ioannina, Greece Tel.: +30 26510 95697 Fax: +30 26510 95854 Email: [email protected] Url: http://earthlab.uoi.gr © copyright 2008 ISBN: 978-960-233-187-3 Design ang layout: Afroditi Zouki Printing: Livanis Publishing Organization S.A., Athens Co - financed by the European Regional Development Fund (ERDF) and by national funds of Greece, Italy and Cyprus Elevating and Safeguarding Culture Using Tools of the Information Society: Dusty traces of the Muslim culture ESCUTIS The Educational Approaches to Virtual Reality Laboratory (EARTHLAB) The University of Ioannina, Ioannina, Greece (Lead Partner) Prof. Tassos A. Mikropoulos, Project Coordinator, Scientific Responsible Prof. George Smyris, Scientific consultant - Researcher Dr. Eleni Pintela, Researcher Nikiforos Papachristos, Administrative and technical support Afroditi Zouki, Graphic designer Margareth Swanberg, Editing Sofia Pegka, Digitization Marikelly Staikopoulou, English-Greek translator Ioannis Vrellis, Technical consultant – QTVR & 3D development Comitech S.A., Dynamic website and Hypermedia development The Euromediterranean Cultural Heritage Agency, Lecce, Italy Lecce, Italy Mauro Martina, Project Manager Prof. -

Russia`S Putin Praises “Friendly” Ties with Armenia

24 YEARS # 10 (1145) The Noah’s Ark 20 March 23 YEARS 2017 The #28 Noah’s Ark Published(1116) Since 1993 25 July Weekly Newspaper H I G H L I G H T S Նոյյան Տապան շաբաթաթերթ (անգլ./ֆրանս.) 2016 Published Russia`s Putin praises Since 1993 Weekly Newspaper HIGHLIGHTS ÜáÛÛ³Ý î³å³Ý ß³µ³Ã³Ã»ñà (³Ý·É. / ýñ³Ýë.) “friendly” ties with Armenia Hostages Released In Yerevan Russia -- Russian President Vladimir Putin (R) meets with his Armenian counterpart Serzh Sargsyan at the Kremlin in Moscow, March 15, 2017 Seesee p. p. 2 3 InIn ThisThis IssueIssue Noyan Tapan Press-Center U.S.Russia`s Condemns Putin Armed praises Attack “friendly” on Armenian Noyan Tapan Press Center holds different discussions, press conferences, round tables, teleconferences, seminars each week which are broadcast Policeties with Armenia p.3p.5 live on the Internet. We invite you to take advantage of the Center, as well as to place your banner in our Press Room. Tel: 060 35 11 22. Oil prices rise as market shrugs off Gazprom sees potential for swaps Address: Isahakyan 28, 3rd floor, Yerevan, 0009 Turkey coup bid with Armenia’s electric power p.6 Californiaand Iranian State gas Board of Education p.6 Noyan Tapan Printing House adopts expanded Armenian is offering coloured and black and white offset and digital GenocideMemorial curriculum Event Dedicated p.16 printing of books, brochures, booklets, journals, etc with to Tatyana Hayrapetyan p.11 Victor Ambartsumian International Science high quality and low prices Tel: 060 35 11 22 Prize not to be awarded this year p.16 Address: Isahakyan 28, 3rd floor, Yerevan 0009 VivaCell-MTS Recent News.. -

AVİM Commentary • No: 2018 / 27 • May 2018

AVİM Commentary • No: 2018 / 27 • May 2018 THE OTTOMAN LIEUTENANT IS NOW ON DIGITAL SATELLITE TELEVISIONS Hazel ÇAĞAN ELBİR Analyst It will be remembered that we made a preliminary introduction about the Hollywood-made movie, The Ottoman Lieutenant, which has reached a large audience. This time the movie a be watched on digital satellite televisions until March 2019. Before the movie came to theatres, AVİM had made studies evaluating the news and comments about the film.It is necessary to draw attention to some important points about the movie to which many assumptions were made long before it came out. This film is not a propaganda film. Despite the fact that there are no items containing propaganda, attempts have been made to reduce the influence of the movie buy claiming that it was shot for this purpose. Therefore, the movie has been discussed a lot before it came to the theatres. During the period the movie was coming out in the US, the Armenian National Committee of America (ANCA) had sent letters with threats.[1]The insults against the producers and actors, the swastika sent to the movies American producer Stephen Joel Brown, shows that the racist so-called genocide defender Armenians attitudes are unfriendly and devoid of dialogue.[2] The Ottoman Lieutenant is a film which is balanced and based on the historical facts and on the mutual massacre thesis. It is also observed in the movie that documents regarding the existence of mutual conflicts in history have been taken into consideration. In addition to this, the view that the Armenian armed groups in Anatolia cooperated with the Russians, which is another point known in history, is included in the movie. -

The Price of Winning Position

APRIL 22, 2017 1915 NEVER FORGET Mirror-SpeTHE ARMENIAN ctator Volume LXXXVII, NO. 40, Issue 4484 $ 2.00 NEWS The First English Language Armenian Weekly in the United States Since 1932 INBRIEF Soldier Wounded in Azerbaijani Shot Volley STEPANAKERT (Panorama.am) — Armenian ser- viceman Tatul Aramayis Harutyunyan, 20, received a gunshot wound on April 17 at a little past 6 p.m. in a combat position of a military unit located in the northern direction of the Artsakh Defense Army. As the Defense Ministry of the Artsakh Republic The Promise reported in a released statement, the incident occurred due to the ceasefire violation by the Azerbaijani forces. The wounded soldier has been $20 Million Gift Creates hospitalized with a condition assessed as severe. According to the source, an investigation is Promise Institute for Human underway. Rights at UCLA School of Law LOS ANGELES — The University of California, 600,000 Tourists Have Los Angeles (UCLA) School of Law has received a Visit Armenia This Year $20 million gift to launch a new institute that will serve as a national hub for human rights education YEREVAN (Arka) — About 600,000 tourists visit- and advocacy. The Promise Institute for Human ed Armenia in the first quarter of 2017, 18.2 per- Rights at UCLA School of Law will be generously cent more than in the same period of last year, supported by proceeds from the feature film “The Zarmine Zeituntsyan, the head of the State Promise,” as well as other donations and universi- Committee for Tourism said this week. She added ty resources. -

A Shameful Act the Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility 1St Edition Download Free

A SHAMEFUL ACT THE ARMENIAN GENOCIDE AND THE QUESTION OF TURKISH RESPONSIBILITY 1ST EDITION DOWNLOAD FREE Taner Akcam | 9780805086652 | | | | | Turkey’s Killing Fields Show other formats. I did not know that a book like this on the Armenian Genocide written by a Turk existed so when I found it I knew I had to read it. I am deeply indebted to the author' I did not know that a book like this on the Armenian Genocide written by a Turk existed so when I found it I knew I had to read it. Oct 05, Kelly rated it liked it Shelves: library. Akcam closely links the genocide with World War I. Average rating 3. This 'act' has almost been consigned to a footnote in WW1 history but many significant things are discussed in this book that remain relevant today. Jan 20, Andrea rated it it was amazing. This book is not about describing the Armenian genocide in detail. This article related to the Armenian Genocide is a stub. Works about the Armenian Genocide. I appreciate the amount of research conducted by the author. For me A Shameful Act The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility 1st edition a Master's in History student with a thesis topic of the Genocide this book proved immensely valuable. This book is indeed a challenging book to read, especially in the occupation years when there are two competing governments and parliaments are constantly re-forming. Goodreads helps you keep track of books you want to read. Paul Bessemer translated content from the original Turkish for the English translation, and Zoryan Institute members Julie Gilmour and George Shirinian revised the raw translation. -

Spolecznosct4.Pdf

Społeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wieloaspektowe Tom 4 Redakcja Aleksandra Kordonska Roman Kordonski Olsztyn – Lwów 2020 Publikacja ukazała się drukiem w ramach współpracy międzynarodowej Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Wydziału Stosunków Międzynarodowych, Lwowskiego Uni- wersytetu Narodowego im. Iwana Franki Recenzenci: Prof. dr hab. Sergiusz Terepiszczy, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa w Kijowie Dr hab. Waldemar Tomaszewski, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Projekt okładki: dr Rostyslav Romaniuk Społeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wieloa- spektowe, Tom 4, A. Kordonska, R. Kordonski (red.), Instytut Nauk Poli- tycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn–Lwów 2020, 278 s. ISBN 978-83-66259-15-7 Prezentowana publikacja naukowa zawiera wyniki badań naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe i podejmujących w rozdziałach swojego autorstwa problematykę z obszaru zainteresowania stosunków mię- dzynarodowych, politologii, bezpieczeństwa, prawa, ekonomii oraz historii. Celem redaktorów niniejszego tomu było rozwinięcie współpracy międzyna- rodowej pomiędzy ośrodkami naukowymi w Polsce i na Ukrainie. Redaktorzy niniejszej pracy zbiorowej oddają Czytelnikom książkę, która stanowi kolejny krok we współpracy naukowej polsko-ukraińskiej. Ży- wią oni także nadzieję, na dalsze jej kontynuowanie i rozwijanie w przyszłości. Odpowiedzialność za treść artykułów ponoszą autorzy. Data publikacji: 4.09.2020. © Autorzy, 2020 © Instytut -

Denial of the Armenian Genocide Should Concern Us All

12/15/2017 Denial of the Armenian Genocide should concern us all Academic rigour, journalistic flair Denial of the Armenian Genocide should concern us all April 24, 2017 9.59am BST Author Sossie Kasbarian Lecturer in Middle Eastern Politics, Lancaster University Speaking out. EPA/Deniz Topak April 24 marks the anniversary of the start of the Armenian Genocide, during which the Ottoman state murdered 1.5m Ottoman Armenians. But while it might have begun 102 years ago, in a sense, the genocide did not end; the inheritor Turkish state then embarked on a project of denial – the final stage of genocide. The Turkish state’s denialism continues to subvert and undermine the memories of the survivors and the claims of their descendants, now scattered throughout the globe. This denialism is a foundation of the Turkish state and a cornerstone of its foreign policy, extending to ever-more creative and expansive international campaigns and efforts international campaigns. That only 23 countries currently officially recognise the genocide reflects Turkey’s geopolitical importance. It’s a crucial NATO ally and world player, and most of the international community is keen not to antagonise it. Each time a country acknowledges the Armenian genocide, Turkey is quick to retaliate, breaking diplomatic ties and tearing up trade deals while issuing harsh denouncements and threats. The latest episode in the denialist game is the response to The Promise, the first mainstream Hollywood film about the genocide that was recently released in the US. https://theconversation.com/denial-of-the-armenian-genocide-should-concern-us-all-76537THE PROMISE Ocial Trailer (2016) Christian Bale Armenian Genocid 1/3 12/15/2017 Denial of the Armenian Genocide should concern us all THE PROMISE Ocial Trailer (2016) Christian Bale Armenian Genocid… Despite only being shown to small festival audiences so far, the film has drawn vast numbers of negative online ratings, apparently thanks to an online campaign by Turkish denialists.