Relazione Geologica E Geotecnica”

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

L'elenco Dei Seggi

COMUNE località indirizzo Sezioni elettorali associale al seggio ALBINEA 1 ALBINEA Sala Civica-via Morandi (biblioteca) da 1 a 6 ALBINEA 2 BORZANO CEA-ex scuole-via Chierici 2 7-8 BAGNOLO BAGNOLO Circolo PD-via Gramsci 3 tutte le sezioni BAISO BAISO Circolo Arci-Via XXV Aprile, 17 tutte le sezioni BIBBIANO 1 BIBBIANO Sala polivalente-Cinema Metropolis-via Gramsci 4 da 1 a 5 BIBBIANO 2 BARCO Circolo Arci c/o ex scuole elementari - via XXIV maggio 44 6 e 7 BORETTO BORETTO Sala consiglio comunale-Piazza San Marco tutte le sezioni BRESCELLO BRESCELLO Sala mostre centro culturale S. Benedetto-Via Cavallotti tutte le sezioni BUSANA BUSANA Centro Culturale Polivalente via Canedoli G.Battista 16 (sopra croce verde) APERTO DALLE 14 alle 19 tutte le sezioni CADELBOSCO 1 CADELBOSCO SOPRA Circolo piazza 25 aprile-Cadelbosco di Sopra 1-2-3-4-8 CADELBOSCO 2 CADELBOSCO SOTTO Circolo Pd Cadelbosco Sotto via Franzoni 5 - 6- 7 CAMPAGNOLA CAMPAGNOLA Piazza Roma 78 tutte le sezioni CAMPEGINE CAMPEGINE Auditorium comunale- scuolo medie - Piazzale Montry 3 tutte le sezioni CANOSSA CANOSSA Sala Consigliare del Municipio-P.zza Matteotti tutte le sezioni CARPINETI CARPINETI Sede PD - via Crispi 38 tutte le sezioni CASALGRANDE 1 CASALGRANDE Sede PD Via Botte da 1 a 6 + 14 CASALGRANDE 2 S. ANTONINO Gazebo nel cortile delle scuole elementari-via Statale 7-8-9-10 CASALGRANDE 3 SALVATERRA Sala Civica - Zona Sportiva 11-12-13 CASINA CASINA Centro comunale "casa cantoniera"-via Roma 13 tutte le sezioni CASTELLARANO 1 CASTELLARANO Sala Civica-via Roma-c/o Centro Civico -

Impianti Di Distribuzione/Punti Di Consegna Reggio Emilia

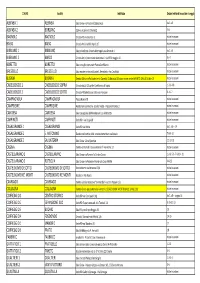

Dati identificativi impianti distribuzione/Comuni/REMI gas naturale IMPIANTO DI PRESSIONE GAS CODICE IMPIANTO COMUNE/PORZIONE DENOMINAZIONE DISTRIBUZIONE DENOMINAZIONE IMPIANTO CODICE REMI CODICE REMI PUNTI DI NOME IMPRESA DISTRIBUZIONE COMUNE SERVITO DA REMI /CENTRALE INTERCONNESSO DISTRIBUZIONE (AEEGSI) AGGREGATO (Punto di riconsegna) CONSEGNA FISICI DI TRSPORTO (Codice univoco AEEGSI) IMPIANTO DISTRIBUZIONE GPL CON ALTRI (bar minimo) IMPIANTI AREAAREA REGGIO PARMA EMILIA ALBINEA 34618502 ALBINEA BIBBIANO 34618501 QUATTRO CASTELLA QUATTRO CASTELLA 34618503 RIVALTA ALBINEA - QUATTRO CASTELLA 2PCSM17 34618500 14 NO SNAM RETE GAS REGGIO EMILIA SCANDIANO VEZZANO SUL CROSTOLO BAISO BUSANA CANOSSA CARPINETI CASINA CASTELNOVO NE' MONTI SI (HERA BAISO-PULPIANO 2PCSM19 NEVIANO DEGLI ARDUINI 34624200 34615801 PULPIANO 8,5 SNAM RETE GAS BOLOGNA) RAMISETO TOANO VETTO VEZZANO SUL CROSTOLO VIANO VILLA MINOZZO BIBBIANO BIBBIANO 2PCSM20 QUATTRO CASTELLA 34615901 34615901 BIBBIANO 26 NO SNAM RETE GAS SAN POLO D'ENZA BORETTO BORETTO 2PCSM21 BRESCELLO 34616001 34616001 BORETTO 13 NO SNAM RETE GAS POVIGLIO BRESCELLO - LENTIGIONE 2PCSM22 BRESCELLO 34616102 34616102 LENTIGIONE 27 NO SNAM RETE GAS BRESCELLO - CAPOLUOGO 2PCSM23 BRESCELLO 34616103 34616103 BRESCELLO 14 NO SNAM RETE GAS CADELBOSCO DI SOPRA CADELBOSCO SOPRA 2PCSM24 34616301 34616301 CADELBOSCO SOPRA 12 NO SNAM RETE GAS REGGIO EMILIA CAMPAGNOLA EMILIA 2PCSM25 CAMPAGNOLA EMILIA 34616401 34616401 CAMPAGNOLA 27 NO SNAM RETE GAS CAMPEGINE 34617704 GATTATICO CASTELNOVO DI SOTTO 34617702 S.ILARIO S. -

Pca Piano Di Coordinamento Attuativo Di Iniziativa Privata

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA VVAARRIIAANNTTEE AALL PP..CC..AA.. PPIIAANNOO DDII CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO AATTTTUUAATTIIVVOO DDII IINNIIZZIIAATTIIVVAA PPRRIIVVAATTAA AAMMBBIIITTOO VV...GG... 22000022 ddiii PP...III...AA...EE... nn°° MMOO 111111 ""LLAA GGAAVVIIIAA”” (((ZZOONNAA DDIII PP...AA...EE... NN°°55))) RR33 RRAAPPPPOORRTTOO AAMMBBIIEENNTTAALLEE ESTENSORE COMMITTENTE: Via Martinella 50/C 43124 – PARMA C.E.A.G. S.r.l. tel: 0521257057 Via San Bartolomeo, 30 fax: 0521921910 42030 Villa Minozzo (RE) e-mail: [email protected] Dott. Geol. Giancarlo Bonini G14_002_02 EMISSIONE: MARZO 2015 ADOZIONE APPROVAZIONE RAPPORTO AMBIENTALE VARIANTE AL PCA “LA GAVIA” Gruppo di Lavoro: Dott. Geol. Giancarlo Bonini. Coordinatore Dott. Geol. Alberto Giusiano. Tecnico competente in acustica ambientale (D.D. 5383 del 20/12/2004 - Provincia di Parma) Dott. Agr. Massimo Donati Dott. Ing. Marco Puccinelli Dott.ssa Simona Contini Dott.ssa Simona Costa Dott. Marco Giusiano. Tecnico competente in acustica ambientale (D.D. Reg.le n. 1117 del 24/02/99 – Regione Emilia Romagna) Rilievi topografici eseguiti da: Dott. Ing. Franco Martinelli ELENCO ELABORATI R1. Relazione illustrativa R2. Relazione geologica R3. Rapporto ambientale Tavola 1 “Inquadramento corografico ed urbanistico pianificatorio” Tavola 2. “Carta geologica, geomorfologica ed idrogeologica” Tavola 3. “Carta dell’uso reale del suolo” Tavola 4. “Elementi del paesaggio ed intervisibilità” Tavola 5. “Individuazione catastale dell’area di intervento ed assetto delle proprietà” Tavola 6. “Carta dei vincoli” Tavola 7. “Planimetria e sezioni stato di fatto” Tavola 8. “Zonizzazioni di P.C.A. – Pista di accesso” Tavola 9. “Planimetria e sezioni stato di progetto - scavi” Tavola 10. “Planimetria e sezioni ripristino morfologico” Tavola 11. “Planimetria e sezioni recupero ambientale – sesti di impianto” Tavola 12. -

Albinea 1 Albinea Albinea 2 Borzano

COMUNE località indirizzo Sezioni elettorali associale al seggio ALBINEA 1 ALBINEA Sala Civica-via Morandi (biblioteca) da 1 a 6 ALBINEA 2 BORZANO CEA-ex scuole-via Chierici 2 7-8 BAGNOLO BAGNOLO Circolo PD-via Gramsci 3 tutte le sezioni BAISO BAISO Circolo Arci-Via XXV Aprile, 17 tutte le sezioni BIBBIANO 1 BIBBIANO Sala polivalente-Cinema Metropolis-via Gramsci 4 da 1 a 5 BIBBIANO 2 BARCO Circolo Arci c/o ex scuole elementari - via XXIV maggio 44 6 e 7 BORETTO BORETTO Sala consiglio comunale-Piazza San Marco tutte le sezioni BRESCELLO BRESCELLO Sala mostre centro culturale S. Benedetto-Via Cavallotti tutte le sezioni BUSANA BUSANA Centro Culturale Polivalente via Canedoli G.Battista 16 (sopra croce verde) APERTO DALLE 14 alle 19 tutte le sezioni CADELBOSCO 1 CADELBOSCO SOPRA Circolo piazza 25 aprile-Cadelbosco di Sopra 1-2-3-4-8 CADELBOSCO 2 CADELBOSCO SOTTO Circolo Pd Cadelbosco Sotto via Franzoni 5 - 6- 7 CAMPAGNOLA CAMPAGNOLA Piazza Roma 78 tutte le sezioni CAMPEGINE CAMPEGINE Auditorium comunale- scuolo medie - Piazzale Montry 3 tutte le sezioni CANOSSA CANOSSA Sala Consigliare del Municipio-P.zza Matteotti tutte le sezioni CARPINETI CARPINETI Sede PD - via Crispi 38 tutte le sezioni CASALGRANDE 1 CASALGRANDE Sede PD Via Botte da 1 a 6 + 14 CASALGRANDE 2 S. ANTONINO Gazebo nel cortile delle scuole elementari-via Statale 7-8-9-10 CASALGRANDE 3 SALVATERRA Sala Civica - Zona Sportiva 11-12-13 CASINA CASINA Centro comunale "casa cantoniera"-via Roma 13 tutte le sezioni CASTELLARANO 1 CASTELLARANO Sala Civica-via Roma-c/o Centro Civico -

Albo-Iscritti.Pdf

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Elenco dei professionisti iscritti all'Albo Situazione al 18/04/2019 Stampato in data: 18/04/2019 STATO COGNOME E NOME CORRISPONDENZA DIPLOMA N° ISCR. DATA E LUOGO DI NASCITA DATA ISC CODICE FISCALE TELEFONO FAX ESAME DI STATO Iscritto Albo AGNESANI IVAN 42030 VILLA MINOZZO (RE) 1976/77 1448 26/02/1957 CASTELNOVO NE' MONTI (RE) PIAZZA AMENDOLA, 4 17/02/1982 GNSVNI57B26C219Z 0522 801592 0522 801830 1981 Iscritto Albo AGOSTI DANIELE 42047 ROLO (RE) 1986/87 1757 20/07/1966 CARPI (MO) P.ZZA CADUTI, 3 24/01/1995 GSTDNL66L20B819V 0522 1470013 0522 1470012 1991 Iscritto Albo AIELLO ALFONSO 42022 BORETTO (RE) 2013/14 2469 08/08/1995 CASALMAGGIORE (CR) VIALE UMBERTO I°, 43 18/06/2018 LLALNS95M08B898U 0522 964126 2017 Iscritto Albo ALBANO IVAN 42023 CADELBOSCO DI SOPRA (RE) 2004/05 2258 13/06/1986 CORREGGIO (RE) VIA G. MAZZINI, 94/1 - VILLA ARGINE 22/01/2008 LBNVNI86H13D037S 349 4452519 0522 911570 2007 Iscritto Albo ALBARELLI DANIELE 42015 CORREGGIO (RE) 1992/93 1843 18/03/1974 CORREGGIO (RE) CORSO MAZZINI, 28 23/01/1998 LBRDNL74C18D037N 0522 732473 0522 735264 1997 Iscritto Albo ALBERTI FABIO 42013 CASALGRANDE (RE) 1990/91 1837 02/08/1968 CARPI (MO) VIA CANALETTO, 32/B 23/01/1998 LBRFBA68M02B819C 0522 846000 0522 846000 1997 Iscritto Albo ALBERTI PAOLO 42013 CASALGRANDE (RE) 1963/64 927 30/06/1944 CASTELLARANO (RE) VIA RADICI, 46 - VEGGIA 25/01/1967 LBRPLA44H30C141U 0536 823164 0536 823781 1964 Iscritto Albo ALDINI GABRIELE 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) 1984/85 1646 14/05/1966 REGGIO EMILIA (RE) VIA N. -

17 Marzo 2021

COVID-19, resoconto giornaliero 17-3-2021 In provincia di Reggio Emilia, su 215 nuovi casi positivi, 103 sono riconducibili a focolai, 112 classificati come sporadici. 208 casi sono in isolamento domiciliare, 7 pazienti ricoverati in terapia non intensiva. Nella giornata di ieri sono state vaccinate 1640 persone mentre per quella odierna ne erano programmate 1260. NUOVI CASI TOTALE TAMPONI POSITIVI 215 37615 TERAPIA INTENSIVA 31 ISOLAMENTO DOMICILIARE 208 6875 RICOVERO NON INTENSIVA 7 335 * GUARI TI CLINICAMENTE TOTALI 822 GUARITI CON TAMPONE NEGATIVO 29594 * Il dato comprende le persone positive in isolamento negli alberghi COVID Nuovi casi Albinea 1 Bagnolo in Piano 2 Baiso Bibbiano 1 Boretto 2 Brescello Cadelbosco Sopra 1 Campagnola Emilia 2 Campegine 2 Canossa 2 Carpineti 1 Casalgrande 7 Casina 2 Castellarano 10 Castelnovo Sotto 6 Castelnovo ne’ Monti 4 Cavriago 3 Correggio 10 Fabbrico 3 Gattatico 2 Gualtieri 6 Guastalla 6 Luzzara 3 Montecchio Emilia 1 Novellara 10 Poviglio 3 Quattro Castella 5 Reggio Emilia 63 Reggiolo 4 Rio Saliceto 4 Rolo 1 Rubiera 4 San Martino in Rio San Polo d’Enza 1 Sant’Ilario d’Enza 8 Scandiano 19 Toano Ventasso 1 Vetto 1 Vezzano sul Crostolo 1 Viano Villa Minozzo 3 Non residenti in provincia 2 Residenti in altra regione 8 Totale 215 Deceduti al 17 marzo 2021: Oggi comunichiamo 7 decessi - Donne: 1925 n.1 – 1929 n.1 – 1934 n.1 – 1943 n.1 - Uomini: 1935 n.1 – 1943 n.1 – 1962 n.1 Deceduti Comune di residenza Parziale Totale Albinea 12 Bagnolo in Piano 12 Baiso 8 Bibbiano 20 Boretto 11 Brescello 5 Cadelbosco -

Lavori Eseguiti

Lavori eseguiti: • UNIECO – urbanizzazione “la riscossa” – Rio Saliceto (RE) • UNIECO – urbanizzazione “PIP Fossoli” – Carpi (MO) • UNIECO – opere stradali “S.Polo” • COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO – urbanizzazione “Sicam Bosch” • COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO – urbanizzazione “S.Antonino” • EDILIZIA PRIVATA – costruzione immobili ad uso abitativo • EDIL 4 – urbanizzazione Via Bergonzi – Reggio Emilia • UNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO – parcheggio “San Lazzaro” Reggio Emilia • SCAFER – opere stradali e sottopassi ferroviari • SOCIETA’ IMMOBILIARE S. PROSPERO – urbanizzazione e costruzione immobile uso civile • TENNIS CARPI – realizzazione piscina e campi beach volley • ACER REGGIO EMILIA – ristrutturazioni edili in edifici a Reggio Emilia, Correggio, Baiso, Rolo e Casalgrande • Arch. Galli – costruzione edificio in classe B – Cavazzoli RE • Ing. Donelli Denis – strutturista – Cavazzoli RE • Arch. Giuliani Giuseppe – costruzione edificio in (Classe energetica B) – Fosdondo Correggio RE • Arch. Nizzoli Riccardo – Ristrutturazione EX scuola – Correggio RE • Arch. Losi Pietra – Ristrutturazione EX scuola – Correggio RE • Arch. Pagani Simone – Ristrutturazione Edificio Civile – Carpi MO • Arch. Ficcarelli Luca – Ristrutturazione Edificio Civile – Correggio RE (Casse energetica A) • Geometra Saccani Matteo – Ristrutturazione Edificio Civile – Correggio RE (Classe energetica A) • Geom. Cocconi Mauro – Condominio Elisa – Cadelbosco di Sopra RE • Geom. Corradi Archimede – Condominio – Cadelbosco di Sotto RE • Officina del Progetto – Ampliamento -

Accordo Nutrie Provincia E Rio Saliceto 2016

ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E IL COMUNE DI RIO SALICETO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CONTROLLO PER IL CONTENIMENTO DELLA NUTRIA PER L'ANNO 2016. Tra la Provincia di Reggio Emilia , rappresentata dall'Ing. Valerio Bussei, domiciliato per la sua carica presso l'ente rappresentato, il quale interviene nel presente atto, in esecuzione del Decreto del Presidente n. 25 dell'11.03.2016, in qualità di Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, e il Comune di Rio Saliceto , rappresentato dall'Arch. Faglioni Stefano, domiciliato per la sua carica presso l'ente rappresentato, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 08.02.1016, in qualità di Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio e Ambiente, Premesso che: - la nutria (Myocastor coypus) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano; - l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo (13,96 piccoli per femmina), delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, -

VARIANTE SPECIFICA (Ex Art

VARIANTE SPECIFICA (ex art. 27 bis L.R. 20/2000) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Giammaria Manghi IL CONSIGLIERE DELEGATO Alessio Mammi IL DIRIGENTE SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Arch. Anna Campeol IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott.Urb. Renzo Pavignani Adottato dal Approvato dal Consiglio Provinciale Consiglio Provinciale con atto n... del .......... con atto n... del .......... Allegato 07 ELENCO DELLE RISORSE STORICHE E ARCHEOLOGICHE E LINEE GUIDA NA GRUPPO DI LAVORO Servizio Pianificazione Territoriale Anna Campeol (dirigente) Renzo Pavignani (coordinamento) B arbara Casoli (aspetti geologico-ambientali) Francesco Punzi (aspetti amministrativi) Pietro Oleari, (aspetti giuridico-amministrativi) U.O. PTCP, Paesaggio e SIT Maria Giuseppina Vetrone, Simona Giampellegrini, Davide Cavecchi U.O. Pianificazione Urbanistica e Valorizzazione del Territorio Elena Pastorini, Andrea Modesti 7.3 - CATALOGAZIONE STRUTTURE INSEDIATIVE STORICHE Strutture insediative territoriali Strutture insediative storiche storiche non urbane avanzato stato di degrado (rif. individuazione Vincoli D. Lgs Art. 50, comma 6 tav. P5a (rif. Art. N. COMUNE LOCALITA' DENOMINAZIONE 42/2004, Titolo II lett. C) 50, comma 3) 1 Albinea Albinea Caseificio Azzali X 2 Albinea Albinea Castello di Albinea X X Chiesa della Natività di S. Maria 3 Albinea Albinea (Chiesa di Albinea) X Chiesa Madonna dell'Uliveto (Chiesa 4 Albinea Albinea Vecchia) 5 Albinea Albinea Pissarotto di sopra 6 Albinea Albinea Villa Dall'Ara (Villa Crocioni) X 7 Albinea Albinea Villa Ferrari Arnò X -

Avis Comunale GUALTIERI

Avis Comunale GUALTIERI Avis Comunale GUALTIERI Via Pieve, 120 42044 Gualtieri (RE) Codice Fiscale: 90001110353 Per comunicare con la Sede Tel: 0522 828284 Fax: 0522 828284 Email: [email protected] Giornate di donazione Organigramma Comunale Presidente Bruno Immovilli News 1911, 2018 Premi Avis a 10 studenti neodiplomati Galleria Premi Avis a 10 studenti neodiplomati Avis Comunale BORETTO, Avis Comunale BRESCELLO, Avis Comunale GUALTIERI, Avis Comunale GUASTALLA, Avis Comunale LUZZARA, Avis Comunale NOVELLARA, Avis Comunale POVIGLIO, Avis Comunale REGGIOLO, Avis Equiparata Comunale SANTA VITTORIA Premi Avis a 10 studenti neodiplomati 19 Novembre 2018|Categorie: Avis Comunale BORETTO, Avis Comunale BRESCELLO, Avis Comunale GUALTIERI, Avis Comunale GUASTALLA, Avis Comunale LUZZARA, Avis Comunale NOVELLARA, Avis Comunale POVIGLIO, Avis Comunale REGGIOLO, Avis Equiparata Comunale SANTA VITTORIA|tag = Avis Boretto, Avis Brescello, Avis della Bassa, Avis Gualtieri, Avis Guastalla, Avis Luzzara, Avis Novellara, Avis Poviglio, Avis Reggiolo, Avis Santa Vittoria, Borse di studio AVIS, Circolo Kaleidos di Poviglio, Istituto Carrara, Istituto Russell, Musical Project|0 Commenti Bellissima serata al Kaleidos di Poviglio gremito di pubblico, venerdì 16 novembre, con l’applauditissimo spettacolo dei Musical Project Per il quarto anno consecutivo le AVIS della “Bassa”, di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, [...] Leggi di più 1612, 2017 Avis Provinciale Reggio Emilia: il calendario delle donazioni 2019 Galleria Avis Provinciale -

COVID-19, Resoconto Giornaliero 23-10-2020 in Provincia Di Reggio

COVID-19, resoconto giornaliero 23-10-2020 In provincia di Reggio Emilia, su 130 nuovi casi positivi, 4 sono riconducibili a focolai già noti, 126 classificati come sporadici ( i casi sporadici sono quelli per cui l’attività di tracciamento non riconduce ad un focolaio, per cui restano casi singoli, non associabili ad altri. Nel proseguo delle indagini se vengono individuati collegamenti con altri casi entrano a far parte di un focolaio ). Tutti i casi sono in isolamento domiciliare. NUOVI CASI TOTALE TAMPONI POSITIVI 130 6899 TERAPIA INTENSIVA 3 ISOLAMENTO DOMICILIARE 130 1538 RICOVERO NON INTENSIVA 111 * GUARITI CLINICAMENTE TOTALI 361 GUARITI CON DOPPIO TAMPONE NEGATIVO 4937 * Il dato comprende le persone positive in isolamento negli alberghi COVID Nuovi casi Albinea 3 Bagnolo in Piano Baiso 4 Bibbiano 4 Boretto Brescello Cadelbosco Sopra 1 Campagnola Emilia 1 Campegine 2 Canossa 1 Carpineti 1 Casalgrande 2 Casina Castellarano 1 Castelnovo Sotto 1 Castelnovo ne’ Monti 1 Cavriago 2 Correggio 3 Fabbrico Gattatico 4 Gualtieri Guastalla 6 Luzzara Montecchio Emilia Novellara 2 Poviglio 2 Quattro Castella 3 Reggio Emilia 60 Reggiolo Rio Saliceto Rolo Rubiera 2 San Martino in Rio 1 San Polo d’Enza 1 Sant’Ilario d’Enza 4 Scandiano 8 Toano Ventasso Vetto Vezzano sul Crostolo Viano 7 Villa Minozzo Non residenti in provincia 3 Residenti in altra regione Totale 130 Deceduti al 23 ottobre 2020: -Uomini: -Donne: Deceduti Comune di residenza Parziale Totale Albinea 7 Bagnolo in Piano 7 Baiso 2 Bibbiano 11 Boretto 5 Brescello 2 Cadelbosco Sopra 10 -

16 Marzo 2021

COVID-19, resoconto giornaliero 16-3-2021 In provincia di Reggio Emilia, su 198 nuovi casi positivi, 80 sono riconducibili a focolai, 118 classificati come sporadici. 188 casi sono in isolamento domiciliare, 10 pazienti ricoverati in terapia non intensiva. Nella giornata di ieri sono state vaccinate 1291 persone mentre per quella odierna ne erano programmate 1293. NUOVI CASI TOTALE TAMPONI POSITIVI 198 37400 TERAPIA INTENSIVA 32 ISOLAMENTO DOMICILIARE 18 8 6894 RICOVERO NON INTENSIVA 10 334 * GUA RITI CLINICAMENTE TOTALI 819 GUARITI CON TAMPONE NEGATIVO 29370 * Il dato comprende le persone positive in isolamento negli alberghi COVID Nuovi casi Albinea 9 Bagnolo in Piano 2 Baiso 2 Bibbiano 1 Boretto 4 Brescello 3 Cadelbosco Sopra 4 Campagnola Emilia 3 Campegine 1 Canossa 2 Carpineti Casalgrande 7 Casina 1 Castellarano 5 Castelnovo Sotto 1 Castelnovo ne’ Monti 4 Cavriago 2 Correggio 12 Fabbrico 4 Gattatico 2 Gualtieri 3 Guastalla 6 Luzzara 10 Montecchio Emilia 4 Novellara 3 Poviglio Quattro Castella 3 Reggio Emilia 55 Reggiolo 9 Rio Saliceto 3 Rolo 1 Rubiera 6 San Martino in Rio San Polo d’Enza 2 Sant’Ilario d’Enza 5 Scandiano 9 Toano Ventasso 1 Vetto Vezzano sul Crostolo 3 Viano Villa Minozzo Non residenti in provincia 1 Residenti in altra regione 5 Totale 198 Deceduti al 16 marzo 2021: Oggi comunichiamo 7 decessi - Donne: 1929 n.1 – 1938 n.1 – 1942 n.1 - Uomini: 1929 n.1 – 1941 n.1 – 1942 n.1 – 1943 n.1 Deceduti Comune di residenza Parziale Totale Albinea 12 Bagnolo in Piano 12 Baiso 8 Bibbiano 20 Boretto 1 11 Brescello 5 Cadelbosco Sopra