L'eau En Provence

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Pont-Aqueduc De Pont-De-Crau Ou De Craponne

Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône Arles Pont de Crau pont-aqueduc de Pont-de-Crau ou de Craponne Références du dossier Numéro de dossier : IA13004505 Date de l'enquête initiale : 2011 Date(s) de rédaction : 2012 Cadre de l'étude : enquête thématique régionale ponts et aménagements du Rhône en Provence-Alpes-Côte d'Azur Degré d'étude : étudié Désignation Dénomination : aqueduc Appellation : de Pont-de-Crau, de Craponne Compléments de localisation Milieu d'implantation : en écart Réseau hydrographique : Vigueirat (canal du) Références cadastrales : Historique Adam de Craponne, ingénieur hydraulicien, obtient en 1554, du parlement de Provence, l#'autorisation de capter de l#eau de la Durance pour la mener jusqu#'à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) dans un premier temps, puis, par un embranchement qui traverse la plaine de Crau, jusqu'à Arles où il se jette dans le Rhône. Ce dernier projet n'est pas mené à bien du vivant de l'ingénieur, mais réalisé postérieurement par les frères Ravel (ou Ravaux) dans les années 1580 (de 1582 ou 1584 selon les sources à 1587). Pour franchir les zones de marécages existant entre Pont-de-Crau et Arles, ainsi que les canaux de vidange pré-existants, la solution d'un pont-aqueduc est choisie. L'ouvrage est construit pour un coût de 150.000 écus, en réutilisant les fondations d'un aqueduc romain (de Barbegal) portant ses eaux vers Arles. La conduite d'eau est soutenue par deux fortes murailles appuyées sur des arcades. L'#ouvrage hydraulique est reconstruit en 1757 par l'architecte Projet, qui s'allie à l'ingénieur Vallon. -

FICHE 11 Côtes/Trévaresse

11 : la chaîne des Côtes, Trévaresse, Roques Dans le massif de la Trévaresse, le site remarquable de la colline de la Quille domine la vallée de la Durance Les communes Ce petit massif calcaire offre des paysages dans les Bouches-du-Rhône de terroirs et de collines boisées à l’image de la Basse Provence. Venelles Le Puy-Sainte-Réparade Les caractères sont contrastés avec un paysage Aix-en-Provence agraire et bâti délicat juxtaposé à un paysage Saint-Estève-Janson naturel plus sauvage et isolé. Rognes Lambesc Saint-Cannat Aux pinèdes profondes et à la garrigue répondent La Roque-d'Anthéron les bastides construites dès la fin du Moyen-Age Charleval par l'aristocratie aixoise ou salonaise. Mallemort Le voisinage du vignoble et des parcs paysagers Vernègues Aurons signe l’originalité du paysage. Pélissanne Salon-de-Provence Au centre et au Sud-Ouest, des falaises blanches Lamanon se dressent au-dessus de la Durance et du pays de Alleins Salon-de-Provence. 2 A l'Est, les collines douces présentent un aspect Superficie :..................... 300 km :.................. 30 km d’Ouest en Est plus bucolique. Dimensions 10 km du Nord au Sud :......... 502 m Trévaresse Altitude maximale :.......... 116 m, seuil de Lamanon Altitude minimale Population :.................... environ 223 000 habitants 1 Atlas des paysages des Bouches-du-Rhône - 11 - La chaîne des Côtes, Trévaresse, Roques - 2007 Premières impressions Au Nord d'Aix-en-Provence, le plateau de Puyricard vient butter Les panoramas sont alors spectaculaires sur la Durance et le sur la barre sombre d'un chapelet de collines boisées dont les Lubéron, sur le plateau de Puyricard et la montagne Sainte- rebords dominent la vallée de la Durance. -

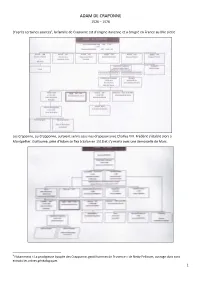

Adam De Craponne 1526 – 1576

ADAM DE CRAPONNE 1526 – 1576 D’après certaines sources 1, la famille de Craponne est d’origine italienne et a émigré en France au XVe siècle Les Craponne, ou Crapponne, auraient servis sous nos drapeaux avec Charles VIII. Frédéric s’établit alors à Montpellier. Guillaume, père d’Adam se fixa à Salon en 1518 et s’y maria avec une demoiselle de Marc. 1 Notamment « La prodigieuse épopée des Crapponne, gentilhommes de Provence » de Netty Pellissier, ouvrage dont sont extraits les arbres généalogiques 1 Adam de Craponne fit ses études à Salon. A 24 ans, il conçoit le projet de dériver une partie des eaux de la Durance pour irriguer la région. Cependant , après ses études, il monte à la cour d’Henri II et devient ingénieur chargé des fortifications. En 1552, il renforce et réorganise l es défenses de Metz, face à Charles Quint. Cependant, même au plus fort de ses travaux militaires, Cra ponne n’a pas abando nné son idée de canal. A la fin de 1553, revenant dans sa ville natale, il demande une concession pour reprendre ses travaux interrompus. « Le 17 août 1554, les Présidents et Mestres nationaux de la chambre des comptes et archifs du roy, autorisent Adam de Craponne à Prendre l’eau en la rivière de Durance, et faire la prise escluse de la dicte eau au terroir de Janson pour la conduire et dériver par un béal et fossé de la largeur et profondité que verra lui estre nécessaire par le dict terroir de Laroque e t Sauvecane, Valbonnette, Mallemort, Alein, Lamanon jusques et au -dedans du terroir de Sallon et du dict Sallon, par les terrains de Lançon et Cornillon jusques et au -dedans du terroir de Saint Chamaz pour le vuider à la mer, et de faire et construire de l a dicte eau, partout le long du sus dict béal et dérivation et en tels lieux que bon luy semblera et où la dicte eau se pourra retenir, moulins, angins d’eau, usages et autres utilités qu’ il pourra adviser de faire son profit. -

Canal D'alleins

INVENTAIRE PATRIMONIAL D’INTÉRÊT ALLEINS 17.130 | JUIN 2017 LOCAL IDENTIFICATION | LOCALISATION | PRÉCONISATION “Les PLU peuvent : identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir le cas échéant, les propositions de nature à assurer leur protection.” Article L 151-19 du code de l’urbanisme ALLEINS | 17.130 | JUIN 2017 | CAUE 13 INVENTAIRE PATRIMONIAL D’INTÉRÊT LOCAL | IDENTIFICATION - LOCALISATION - PRÉCONISATION 2 PRÉAMBULE La commune d’Alleins souhaite se doter d’un outil patrimonial et affirmer l’identité paysagère, architecturale et urbaine de son territoire, en s’appuyant sur l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. Dans le cadre de ses missions de conseil aux communes, le CAUE a décidé de doter les communes adhérentes d’un inventaire du Patrimoine d’Intérêt Local (IPIL) en complément du PLU. Sans être exhaustif, ni scientifique, cet inventaire est un regard porté sur les composantes urbaines, architecturales et paysagères du territoire alleinsois, révélateur de la richesse de celui-ci. Cette démarche de reconnaissance du patrimoine bâti, urbain et paysager ne faisant l’objet d’aucune mesure de protection particulière, mais qui concoure à la qualité du cadre de vie et à l’identité communale, permettra à la commune de prendre la mesure de l’enjeu patrimonial que représentent certains ensembles ou éléments bâtis ou paysagers, et de la nécessité de prendre des mesures de préservation ou de valorisation dans le PLU. -

Développement Durable Et Territoires, Vol. 10, N°3 | Décembre 2019 Les Infrastructures Hydrauliques Et La Maîtrise De L’Eau En Crau : De La Prod

Développement durable et territoires Économie, géographie, politique, droit, sociologie Vol. 10, n°3 | Décembre 2019 Objets techniques et cycle hydrosocial/Foncier rural en Méditerranée Les infrastructures hydrauliques et la maîtrise de l’eau en Crau : de la production de l’abondance à la gestion de la rareté Hydraulics infrastructure and water masterships in Crau : from the production of abundance to managing water scarcity Brice Auvet Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/developpementdurable/16272 DOI : 10.4000/developpementdurable.16272 ISSN : 1772-9971 Éditeur Association DD&T Référence électronique Brice Auvet, « Les infrastructures hydrauliques et la maîtrise de l’eau en Crau : de la production de l’abondance à la gestion de la rareté », Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 10, n°3 | Décembre 2019, mis en ligne le 20 décembre 2019, consulté le 14 avril 2020. URL : http:// journals.openedition.org/developpementdurable/16272 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ developpementdurable.16272 Ce document a été généré automatiquement le 14 avril 2020. Développement Durable et Territoires est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International. Les infrastructures hydrauliques et la maîtrise de l’eau en Crau : de la prod... 1 Les infrastructures hydrauliques et la maîtrise de l’eau en Crau : de la production de l’abondance à la gestion de la rareté Hydraulics infrastructure and water masterships in Crau : from the production of abundance to managing water scarcity Brice Auvet Je remercie les relecteurs anonymes pour la qualité de leurs commentaires et de leurs propositions. Je remercie également Nelly Leblond pour sa relecture. -

Occitan Language and Literature

OCCITAN LANGUAGE AND LITERATURE A SHORT LIST Bernard Quaritch Ltd List 2020/1 Bernard Quaritch Ltd 36 BEDFORD ROW, LONDON, WC1R 4JH Tel.: +44 (0)20 7297 4888 Fax: +44 (0)20 7297 4866 email: [email protected] Web: www.quaritch.com Bankers: Barclays Bank PLC 1 Churchill Place London E14 5HP Sort code: 20-65-90 Swift code: BUKBGB22 Sterling account: IBAN GB71 BUKB 2065 9010 5117 22 Euro account: IBAN GB03 BUKB 2065 9045 4470 11 U.S. Dollar account: IBAN GB19 BUKB 2065 9063 9924 44 VAT number: GB 322 4543 31 1. AMILIA, Barthélemy. Le tableu de la bido del parfet Crestia, que represento l’exercici de la fe, acoumpaignado de las bounos obros, las pregarios, le boun usatge des sacromens, l’eloignomen del peccat ... Que pot serbi rittous, missiounaris, coufessous, é autres ... E un dicciounari per l’esclarcissomen des mots ... Fait per le P.A.N.C. reg. de l’ordre de S. Aug. Toulouse, Jean Boudo et J. Jacques Boudo, 1673. 8vo, pp. [48], 358, [66]; with printed music at end; woodcut initials, head- and tail-pieces; small marks to title-page, a few wormholes touching some words; overall very good in contemporary dark brown calf, spine gilt in compartments; neat repairs at head and foot of spine and to corners. £975 Scarce first edition of this collection of meditational and devotional verses in Toulousain Occitan, covering, besides much else, Christ’s passion, remedies against temptation, guardian angels, the sacraments, the seven joys of the Virgin, the seven gates of hell, paradise, and sin, including debauchery and vanity in clothing. -

R1214-Rapport Mallemort RD561

CONSEIL GENERAL DES BOUCHES -DU -RHONE – DIRECTION DES ROUTES - ARRONDISSEMENT DE L’ETANG DE BERRE RD561 A MALLEMORT (13) – AMENAGEMENT ENTRE RD7n ET DEVIATION DE CHARLEVAL A MALLEMORT DOSSIER DE DECLARATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU (CODE DE L ’ENVIRONNEMENT ) - Rapport final - Décembre 2012 Rapport R -1214 BETEM PACA– Parc du Golf - Bat 5 – 350 avenue de la Lauzière 13856 AIX-EN-PROVENCE Cedex 03 Tel : 04.42.26.06.97 - Fax: 04.42.38.35.31 Email : [email protected] – SAS au capital de 200 000 € SIREN : 524 516 481 – RCS Aix-en-Provence - n°TVA FR32 524 516 481 ARTÉSIE - 4, Rue des Gardians- 13310 Saint-Martin-de-Crau Tel : 09.67.14.42.64 / 06.67.89.44.52 Email : [email protected] - Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 € SIREN : 501 233 308 - RCS ARLES - n°TVA FR19501233308 CONSEIL GENERAL 13 – ARRONDISSEMENT DE BERRE RD561 à MALLEMORT –AMENAGEMENT ENTRE RD7 N ET DEVIATION DE CHARLEVAL A MALLEMORT ETUDE HYDRAULIQUE ET DECLARATION AU TITRE DE LA LOI SUR L ’EAU SOMMAIRE PIÈCE I : IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ........................................................................................................................ 5 PIÈCE II : EMPLACEMENT DU PROJET ................................................................................................................................. 7 PIÈCE III : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET.............................................................................................. 9 I. Caractéristiques principales du projet.......................................................................................................................... -

Lively Itineraries in the Heart of Provence

> AgglopoleCome Provence and Discover Lively Itineraries in the Heart of Provence www.agglopole-provence.fr Alleins•Aurons•La Barben•Berre l’Etang•Charleval•Eyguières La Fare les Oliviers•Lamanon•Lançon-Provence•Mallemort•Pélissanne Rognac•Saint-Chamas•Salon-de-Provence•Sénas•Velaux•Vernègues BEFORE YOU SET OUT While this guide provides as much detail as possible, using a GPS is always recommended. To enjoy every step of the way… For your safety and to protect the forests, visitor access to all areas > Don’t hesitate to visit our Tourist Bureaus («Offices de tourisme») mentioned in this guide is regulated from June 1 to September 30. Please for recommendations, guidance, and ideas (accommodations, regional call one day ahead (+33 811 20 13 13), for the forest fire danger level: products, outdoor activities, festivals, and more). orange (open access), red (access between 6 and 11 am only), or black > An audio-guided tour is available for each city and village along the way, (walking, driving, and parking prohibited all day). providing you with detailed commentary on historical monuments and natural habitats. Although this guide has been carefully prepared, it may contain errors or omissions. We The audio-guides can be obtained from the Tourist Bureaus. apologize in advance and ask that you inform us of any incorrect information. 2 3 Lively itineraries in A destination in the heart of Provence… the heart of Provence 17 cities and villages steeped in tradition and millennial savoir-faire, offering remarkable historical sites and a well-preserved natural environment This brochure describes three circuits—Val de Durance, Étang de Berre, and Collines Salonaises—that will help you discover an exceptional and diverse region: 133 sites and monuments, 18 festivals, 215 eateries including 12 gourmet restaurants. -

Pdffi- Nalplantesenvahissantes092009

ÉDITOÉDITORIAL AIGO E ENDEVENIDOU* La pression sur la disponibilité de la ressource en eau se fait sentir de plus en plus fortement. Cette richesse apportée par les canaux d’irrigation sur le territoire de la Crau et du Sud Alpilles mérite une attention particulière car sans elle l’économie de ce territoire mais aussi l’alimentation de la nappe de Crau, la distribution d’eau potable, les paysages, les milieux naturels seraient durablement altérés. Chacun d’entre nous, irrigant ou consommateur d’eau, doit être vigilant en gérant au mieux sa dotation en eau. Le Contrat de Canal Crau Sud Alpilles, porté par onze associations d’irrigants, prévoit de lourds investissements pour gérer au mieux l’eau disponible et ainsi pouvoir faire face aux défis du futur. Les investissements ne doivent pas faire oublier que les comportements individuels sont aussi essentiels pour atteindre les objectifs. C’est pourquoi ce guide a été conçu pour rappeler à chacun, outre le rôle joué par les gestionnaires de canaux avec leurs spécificités, les comportements à adopter pour adapter ses pratiques d’irrigation à la raréfaction de la ressource en eau. Il a reçu, et qu’ils en soient remerciés, le soutien de l’Agence de l’eau, de la région PACA, du Département et d’EDF qui l’ont cofinancé aux côtés des irrigants. Je suis sur que nous pourrons compter sur tous ses lecteurs et ainsi continuer à préserver la richesse et la diversité de notre territoire et de ses habitants. LE PRÉSIDENT DU CONTRAT DE CANAL, JEAN-LOUIS PLAZY ET L’eNSEMBLE DES PRÉSIDENTS DES CANAux d’iRRIGATION M. -

FICHE 21 La Crau

21 : La Crau Au coeur de la Crau, le coussoul de la Grosse et les Alpilles à l’horizon Les communes Vaste plaine caillouteuse écrasée de soleil, cet dans les Bouches-du-Rhône ancien delta de la Durance étend son immense et Arles monotone paysage de steppe depuis les rivages de Aureille Fos jusqu'aux confins des Alpilles. Eyguières Fontvieille Au Nord s’étend un paysage verdoyant de plaine Fos-sur-Mer bocagère irriguée. Grans Istres Au Sud la plaine, jadis uniforme jusqu’à la mer, est Lamanon à présent barrée par les installations industrialo- Miramas portuaires de Fos. Mouriès Le Paradou Saint-Martin-de-Crau Salon-de-Provence 2 Superficie :..................... 550 km :.................. 35 km d’Ouest en Est Dimensions 28 km du Nord au Sud bois de Chambremont :......... 97 m, au Altitude maximale :.......... 3 m, au Nord de Fos y compris Altitude minimale :.................... environ 176 000 habitants, Population Arles, Istres et Salon-de-Provence 1 Atlas des paysages des Bouches-du-Rhône - 21 - La Crau - 2007 Premières impressions • Une impression d'infini sous le soleil de plomb d'un ciel • En Crau, l'homme a amené l'eau. immense ou balayé par le vent qu'aucun obstacle n'arrête... Le bocage cultivé a pris la place du coussoul et le paysage Le regard est capté dans le lointain par le liseré d'une ligne ouvert s’est transformé en plaine arborée et fermée par les d'arbres et plus loin encore par la barre bleutée des Alpilles. trames parallèles des haies et des vergers. Un paysage excessivement rare dans nos contrées, aux • Paysages contrastés, paysages en mutation.. -

3 Le Canal De Craponne En Chiffres

ACTES DES CONFÉRENCES 1 2 CYCLE DE CONFÉRENCES – DÉBATS “L'eau en Pays d'Arles, trop & trop peu...” Proposé par : Avec le concours financier de : Avec la participation de 3 4 Cycle de conférences-débats : L’eau en Pays d’Arles trop et trop peu Pays d’Arles 2011 REMERCIEMENTS Pour cette huitième édition du cycle de conférences-débats de novembre, “L'eau en Pays d'Arles, trop & trop peu...”, nous avons eu grand plaisir à renouveler et à renforcer nos partenariats dans la préparation de cet évènement. Tous ont contribué à la réussite de ces quatre soirées. Le CPIE Rhône Pays d’Arles, le Parc naturel régional de Camargue, le Parc naturel régional des Alpilles et le Syndicat mixte du Pays d’Arles remercient sincèrement et chaleureusement : les 14 intervenants ainsi que leur organisme (voir liste complète en annexe) qui, pour beaucoup, se sont investis bien au-delà de leurs attributions habituelles pour préparer ensemble leurs interventions et assurer ainsi une certaine cohérence à ce cycle de conférences, dans le respect de la diversité et de l’originalité de leurs propos. C’est à eux bien entendu que nous devons les éléments qui constituent la richesse de ce document ; les associations qui ont accepté de jouer le jeu du débat sur des sujets souvent sensibles ; les services des Villes d'Arles, d’Eyragues et de St Rémy de Provence qui ont très aimablement contribué aux interventions ; le lycée agricole "Les Alpilles" pour avoir accueilli le public le temps d’une soirée ; le Musée de la Camargue et toute son équipe, qui a fait plus que son -

LA ROQUE D'antheron, COMMUNE AUX QUATRE CANAUX CANAL DE CRAPONNE Le Canal De Craponne Apportait Dans Sa Première Tranche

LA ROQUE D’ANTHERON, COMMUNE AUX QUATRE CANAUX CANAL DE CRAPONNE Le canal de Craponne apportait dans sa première tranche, l’eau de la Durance jusqu’à Salon de Provence qui souffrait cruellement de la soif lors de longues périodes de sècheresse. L’eau entrera dans Salon le 13 mai 1557. Le débit du canal à La Roque était de 8 m3/seconde. Adam de Craponne, ingénieur du Roi de France, engage le creusement de son canal salvateur en 1554, apportant la prospérité jusque dans le désert de la Crau. Si à La Roque, recouvert par l’actuel canal EDF, le canal n’est plus en eau, il subsiste la plus belle de ses prises d’eau (au quartier de Gontard) ainsi que plusieurs éléments (martelière, roue à aube.... ) En Pays salonnais, le canal historique existe toujours, ainsi que « l’œuvre de Craponne » qui était chargée de le gérer. Il fut étendu par la construction d’une seconde branche pour irriguer le Pays d’Arles ; le partage des eaux se faisant au « répartiteur » de Lamanon. CANAL DU MOULIN Le canal du Moulin prenait l’eau du canal de Craponne pour l’amener jusqu’au moulin du Château (1598). La roue à aube qui permettait le transfert de l’eau est encore visible le long de la D 561. Aujourd’hui l’alimentation se fait autrement, mais le canal du Moulin entre par le mur oriental du Château de Florans pour faire le tour du fabuleux Parc où se tient chaque année le plus grand festival de piano du Monde, avant de s’engouffrer dans les salles profondes de l’ancien moulin.