État Des Lieux & Objectifs

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Clape Cru Du Languedoc L a Clape Île De Grands Vins

APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE DOSSIER DE PRESSE LA CLAPE CRU DU LANGUEDOC L A CLAPE ÎLE DE GRANDS VINS Comme une île, lovée au cœur de son massif protégé, La Clape est depuis, le 9 juin 2015, reconnue officiellement par le Comité National de l’INAO. Elle devient la première appellation de l’AOC Languedoc à accéder à l’AOC communale. Ici, les vins blancs tutoient les embruns de la mer et les rouges empruntent à la garrigue son soleil d’été. Sommaire Environnement - Un vignoble qui borde la Méditerranée p 3 Histoire - Une tradition viticole ancrée p 4 Interview - La Clape décroche le graal de l’AOC communale p 5 Vignoble - Une mosaïque de terroirs p 6 / 7 Dans le verre - Des vins au caractère iodé p 8 / 9 Caves et domaines – Carnet d’adresses p 10 / 11 Environnement et cartographie Un vignoble qui borde la Méditerranée La Clape est située dans l’Aude, près de Narbonne au cœur du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise. Cette ancienne île romaine est reconnue comme étant le plus vaste site naturel classé du Languedoc (Natura 2000). L’appellation a su conserver la beauté crue, sauvage et émouvante de ses origines insulaires. La vigne s’y est épanouie en reine, elle qui raffole du soleil et de la lumière. Le vignoble fouetté par la tramontane tire sa singularité d’un sol de calcaire fissuré qui, combiné à un climat méditerranéen maritime, a favorisé le maintien d’une grande biodiversité et apporte à ces vins marins beaucoup de fraîcheur, de minéralité et de race. -

Liste Alphabétique Des Personnels Snuipp De L'aude, Le 26/05/2010

Mouvement 2010 – Liste alphabétique des personnels SNUipp de l’Aude, le 26/05/2010 NOM PRENOM poste type école nom école ville barème nom. prior. ALBA COLETTE DIR MAT ECOLE MAT MARCEL PAGNOL LIMOUX 28,244 TP ALCOSER CELINE TR BD ASH INSPECTION ASH INCONNUE 0,333 TP ALDEBERT ANNE ADJ ELM ECOLE ELEM JEANNE MIQUEL COURSAN 5,333 TD ANG ALLARD MAGALI ADJ ELM ECOLE BELVEZE DU RAZES 8,850 TD ALLEON PASCALE ADJ MAT ECOLE MAT VILLEMOUSTAUSSOU 24,219 TD ANTON LAURIE ADJ ELM ECOLE RENE PIQUEMAL ST NAZAIRE D AUDE 7,333 TD ASSIE ANNE ADJ MAT ECOLE MAT A. DE SAINT EXUPERY COURSAN 7,333 TD AUDIGIER ARIANE CL UN ECOLE GENERVILLE 6,333 TD AUGUSTE REGINE CLIN ECOLE ELEM JULES FERRY CARCASSONNE 27,289 TD AUGUSTO-VILLA STEPHANIE BD INSPECTION CARCASSONNE 2 CARCASSONNE 4,333 TD AURIOL VERONIQUE ADJ ELM ECOLE ALZONNE 25,869 TD BADIER WILLIAM DIR ELM ECOLE ELEM MONTREAL 27,273 TD BAFFALIE NICOLAS ADJ ELM ECOLE DE MONTLEGUN CARCASSONNE 8,619 TD BAILLARD NAJIA REG.ADAP ECOLE ELEM MATHIEU PEYRONNE NARBONNE 17,200 TD BANNIARD VERONIQUE ADJ MAT ECOLE MAT BROSSOLETTE CASTELNAUDARY 23,128 TD BAQUIER ARMAND DIR ELM ECOLE ELEM MARCELIN BERTHELOT CARCASSONNE 28,203 TD BARAILHE MAGALI ADJ MAT ECOLE MAT LES FLORALIES TREBES 16,333 TD BARO THIERRY ADJ ELM ECOLE MOUTHOUMET 25,772 TD BARRAU ANNE ADJ MAT ECOLE MAT ST EXUPERY LIMOUX 19,989 TD BARRAU MICHELE REEDUC ECOLE MAT BROSSOLETTE CASTELNAUDARY 37,250 TD BASSO-DIALLO AUDE ADJ ELM ECOLE ELEM PECH MARY CARCASSONNE 7,333 TD BELINGUIER CAROLE ZIL ELM ECOLE ELEM ALPHONSE DAUDET CASTELNAUDARY 8,831 TD BEN HAMOU CATHERINE ADJ MAT ECOLE MAT FABRE D EGLANTINE NARBONNE 8,333 TD prior. -

Liste Spéciale Triplettes Promotion Secteur Narbonne

Liste spéciale Triplettes Promotion Secteur Narbonne N° Equipe N° CD N° Licence Nom/Prénom Club/Joueur Club/Equipe 011 01105280 OLIVER DAVID 0110323/OUVEILLAN BOULE DU PARC 1 011 01112003 CAIROU JEAN CLAUDE 0110323/OUVEILLAN BOULE DU PARC 0110323/OUVEILLAN BOULE DU PARC 011 01115787 QUERCY GILBERT 0110323/OUVEILLAN BOULE DU PARC 011 01136803 MARTINEZ DANIEL 0110323/OUVEILLAN BOULE DU PARC 2 011 01142631 BASTIAN ROXANE 0110323/OUVEILLAN BOULE DU PARC 0110323/OUVEILLAN BOULE DU PARC 011 01141599 LAMULA PATRICK 0110323/OUVEILLAN BOULE DU PARC 011 01112438 COLOMBIER HUGUES 0110305/ST FRANCOIS PET NARBONNE 3 011 03816558 DELORT RENÉ 0110305/ST FRANCOIS PET NARBONNE 0110305/ST FRANCOIS PET NARBONNE 011 01141967 PUIG ROMAIN 0110305/ST FRANCOIS PET NARBONNE 011 01140048 MARIN FRANCIS HUGUES 0110305/ST FRANCOIS PET NARBONNE 4 011 01112263 MARTINEZ JACQUES 0110305/ST FRANCOIS PET NARBONNE 0110305/ST FRANCOIS PET NARBONNE 011 01111581 MARTY YVES 0110305/ST FRANCOIS PET NARBONNE 011 09504798 BOUSEKSSOU LAHCÈNE 0110305/ST FRANCOIS PET NARBONNE 5 011 00208418 CAPPELLE BENOIT 0110305/ST FRANCOIS PET NARBONNE 0110305/ST FRANCOIS PET NARBONNE 011 01143583 TOILLON LUC 0110305/ST FRANCOIS PET NARBONNE 011 01143278 AMIEL PHILIPPE 0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE 6 011 01137980 PEREZ THIERRY 0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE 0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE 011 01128546 MIOLO XAVIER 0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE 011 01113107 PALACIO FERNAND 0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE 7 011 01128658 JALBAUD LAURENT 0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE 0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE 011 01144315 -

Protection De Canet D'aude Contre Les Crues De La

L’union de Coteba et Sogreah PROTECTION DE CANET D’AUDE CONTRE LES CRUES DE LA JOURRE ET DU LIROU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET DECLARATION D'INTERET GENERAL PROJET FINANCE AVEC LA PARTICIPATION DE : Europe Etat Conseil Régional Conseil Général ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT AGENCE DE TOULOUSE Parc Technologique du Canal - Immeuble Octopussy 16 avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE Tel. : +33 (0) 5 62 88 77 00 FAX : +33 (0) 5 62 88 77 19 DATE : AVRIL 2014 - REF. : 4331386 - DLE/DIG-v7 SMAH des Jourres et du Lirou PROTECTION DE CANET D’AUDE CONTRE LES CRUES DE LA JOURRE ET DU LIROU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET DIG DLE/DIG-v7 SOMMAIRE PREAMBULE - CADRE JURIDIQUE .................................................................................................. 1 PIECE 1. DEMANDE D'AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ..................... 3 1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ................................................................................................ 4 2. LOCALISATION DU PROJET ........................................................................................................ 5 3. PRESENTATION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET - RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNEES .................................................................................................. 6 3.1. PRESENTATION DU PROJET ............................................................................................................... -

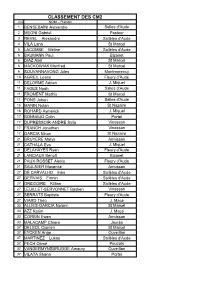

Classement Des

CLASSEMENT DES CM2 2018 NOM – Prénom 1 BENSEBAÏNI Alexandre Salles d'Aude 2 MEONI Gabriel Pasteur 3 REVEL Alexandre Sallèles d'Aude 4 VILA Lana St Marcel 5 LACOMBE Méline Sallèles d'Aude 6 BAUMANN Paul Bizanet 6 DIAZ Axel St Marcel 6 MACKOWIAK Manfred St Marcel 6 SOUVANNAVONG Jules Montmorency 10 AGREIL Leane Fleury d'Aude 11 DELORME Adrien J. Miquel 11 FAGES Noah Salles d'Aude 11 FROMENT Mathis St Marcel 11 PONS Johan Salles d'Aude 15 MANIN Nolan St Nazaire 16 ROHARD Aymerick J. Miquel 17 BONNAUD Colin Portel 17 DUPRESSOIR-ANDRE Sylia Vinassan 17 FRANCH Jonathan Vinassan 17 GARCIA Ninon St Nazaire 21 BRUYERE Matys Armissan 21 CATHALA Eva J. Miquel 21 DELAHAYES Ryan Fleury d'Aude 21 LANCIAUX Benoît Bizanet 21 PAUX-ROSSET Alexis Fleury d'Aude 21 SAULNIER Maxence Armissan 27 DE CARVALHO Inès Sallèles d'Aude 27 GERVAIS Firmin Sallèles d'Aude 27 GREGOIRE Killian Sallèles d'Aude 27 LEUILLET-SERVONNET Bastien Vinassan 27 SERRATS Baptiste Fleury d'Aude 27 VIARD Théo J. Macé 33 ALLIES-GARCIA Nolann St Marcel 33 AZZ Karim J. Macé 33 CORBIN Ewen Armissan 33 MALACAMP Chiara Jaurès 37 DELSOL Cyprien St Marcel 37 EYCKEN Ange Ouveillan 37 MARTINEZ Lukas Sallèles d'Aude 37 PECH Otimé Pouzols 37 VANDERMYNSBRUGGE Amaury Ouveillan 37 VILATA Shana Portel CLASSEMENT DES CM2 2018 NOM – Prénom 43 CASTEL-PIRES Lyla Fleury d'Aude 43 DI GIROLAMO Stella J. Miquel 43 DUFOUR Matthew St Marcel 46 DEBYSER LE LOET Elias Ouveillan 46 MANSENCAL Axel Fleury d'Aude 48 BAPTISTE Ryu Montmorency 48 DENIS Emma Pasteur 48 GENTEL BIAU Aeris Pasteur 48 GERBAIL Ethan Ouveillan 48 JAGOT Kelian Ouveillan 48 VILLIERS Alexandre Bizanet 54 NASTORG Lou St Nazaire 55 DEMARQUE Clarisse Jaurès 56 PANKOW Maximillye Peyriac Mv 56 VALIGNAT Axel Chavernac 58 BRESSAN-JEAN Elsa Peyriac Mv 58 CARONES Florenço J. -

Caves Coopératives Vinicoles Retenues Pour Le Label Patrimoinepatrimoine Dudu Xxexxe Sisi Èèclecle

CRPS 14 février 2013 Caves coopératives vinicoles retenues pour le Label PatrimoinePatrimoine dudu XXeXXe sisi èèclecle 2013 © DRAC Languedoc-Roussillon, Conservation régionale des monuments historiques Caves coopératives labellisées « Patrimoine du XXe siècle » par la commission régionale du patrimoine et des sites du 14 février 2013 (par département) Aude COURSAN 1936 architecte Hérans / Brès DOUZENS 1938 architecte Ladousse FLEURY-D'AUDE 1937 architecte Hérans MONTLAUR 1949 architecte Villeneuve / Brès OUVEILLAN 1936 architecte Ladousse LEZIGNAN-CORBIERES 1909 architecte Reverdy PAZIOLS 1914 architecte Reverdy / Charpeil SAINT-NAZAIRE-D'AUDE 1951 architecte Villeneuve VILLENEUVE-LES-CORBIERES 1948 architecte Villeneuve Gard AIGUES-VIVES 1937 architecte Floutier AUBAIS 1939 architecte Floutier SOUVIGNARGUES 1939 architecte Floutier VERGÈZE 1939 architecte Floutier DOMESSARGUES 1945 architecte Floutier CANAULES&ARGENTIERES 1947 architecte Floutier SAINT-CHRISTOL-LES-ALES 1926 architecte Pierredon SAINT-THEODORIT 1930 architecte Floutier TAVEL 1937 architecte Floutier VAUVERT Gallician 1952 architecte Floutier Pyr énées-Orientales MAURY 1911 architecte Paul RIVESALTES 1926 architecte inconnu par ordre chronologique Caves coopératives retenues pour le label « Patrimoine du XXe siècle » en rouge les caves retenues pour l’inscription au titre des monuments historiques COMMUNE date construction architecte principal propriétaires LEZIGNAN-CORBIERES 1909 Reverdy le Chai des Vignerons MAURY 1911 Paul Les Vignerons de Maury PAZIOLS 1914 Reverdy / Charpeil Les Vignerons Du Mont Tauch RIVESALTES 1926 ? Caveau Arnaud de Villeneuve ST CHRISTOL LES ALES 1926 Pierredon SCA La Grappe Cévenole ST THEODORIT 1930 Floutier commune COURSAN 1936 Hérans / Brès les Vignerons Coursannais OUVEILLAN 1936 Ladousse les Vignerons du Narbonnais AIGUES-VIVES 1937 Floutier Caveau d'Héraclès Vergèze FLEURY D'AUDE 1937 Hérans la Vendémiaire TAVEL 1937 Floutier Les Vignerons de Tavel DOUZENS 1938 Ladousse dépend de Capendu AUBAIS 1939 Floutier M. -

Cabanesdefleury #Saintpierrelamer #Fleurydaude L'alsh

N°122 octobre 2019 #cabanesdefleury #saintpierrelamer #fleurydaude spectacle «Raconte-moi une HistoiRe» paR la compagnie clape en scène RentRée scolaiRe les vacances de spectacle l’alsH «et la femme devint femme» paRole d’élu Octobre Rose, tous unis contre le cancer du sein ! 1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. A Fleury, ce chiffre représente presque 250 femmes qui, potentiellement, peuvent être touchées par ce fléau au cours de leur vie ! Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de ces femmes. En octobre 2019, pour la 26ème année consécutive en France, la campagne de lutte contre le cancer du sein, organisée par l’association «Le Cancer du Sein, Parlons-en !» propose de lutter contre la maladie en informant, en dialoguant et en mobilisant. A Fleury d’Aude nous avons décidé de nous joindre au mouvement ! #Tousunisparunemêmecouleur Depuis 1994, époque où il était encore tabou en France de parler du cancer du sein, la campagne d’information de l’association a pris une ampleur sans précédent : désormais la campagne Octobre Rose est, chaque année, un rendez-vous de mobilisation nationale, grâce à un nombre, toujours croissant d’acteurs engagés dans la lutte contre le cancer du sein. Cette année, le slogan «Tous unis par une même couleur» prend tout son sens pour faire reculer la maladie. Si, depuis plusieurs décennies, d’importants progrès pour la recherche médicale ou pour la qualité de vie des malades ont été réalisés, il est indispensable de continuer le combat. C’est pourquoi, je vous invite toutes et tous à rejoindre le mou- vement lors de la marche de soutien qui sera organisée le 12 octobre prochain, car c’est tous unis que nous ferons avancer la recherche et que nous combattrons le cancer ! Bien à vous, Guy Sié SOMMAIRE Municipalité .. -

ETUDE PREALABLE AUX MESURES DE COMPENSATIONS COLLECTIVES AGRICOLES - ZAC De Névian

ETUDE D'IMPACT ET PRECONISATIONS ETUDE PREALABLE AUX MESURES DE COMPENSATIONS COLLECTIVES AGRICOLES - ZAC de Névian La présente étude a été réalisée de mars 2018 à décembre 2019 par : Chambre d'agriculture de l'Aude : Alain CHAMPRIGAUD, Chef de service Pôle Développement Territorial Maud OBERLIN, Chargée d’études Pôle Développement Territorial SAFER Occitanie : Isabelle BOTREL, Chef de service Territoire et Environnement Didier GAZEL, Chargé de mission Cyril KLEIN, Détaché à la cellule cartographie SAFER Occitanie : Isabelle BOTREL, Chefdécembre de service Territoire 2019 et Environnement Didier GAZEL, Chargé de mission Cyril KLEIN, Détaché à la cellule cartographie SOMMAIRE Introduction ............................................................................................ 3 1. Contexte de la mission ........................................................................... 3 2. Méthodologie mise en œuvre .................................................................. 4 Etude agricole ......................................................................................... 5 1. Description du projet et délimitation du territoire concerné par le projet ..................................................................................................... 5 1.1. Description du projet de ZAC ........................................................................ 5 1.2. Délimitation du territoire concerné par le projet .............................................. 6 1.2.1. Le territoire concerné par les emprises directes du projet -

Liste Propriétaires Basses Plaines Date: 15/11/2017

Liste propriétaires basses plaines Date: 15/11/2017 AS Nom Adresse Ville B ABED GHERS AICH 30 RUE MAURICE CHAU NARBONNE B ACHOURI AHMED 24 AVENUE DE LA GLO TOULOUSE B ACTI 24 RUE ERNEST COGNA NARBONNE B ADAMS EMMANUELL RTE DE GRUISSAN NARBONNE B ADLER CLAUDE 20 CHEMIN DE CITE NARBONNE B ADSUAR CHRISTIA 16 ALLEE DE LA COTE COLOMIERS B GIL APOLLONIA 12 AV HENRI MARTIN COLOMIERS B AGAR PATRICE EN SALVY MONTGAILLARD B ALARCON JOSEPH NARBONNE B ALAUX JACQUES DOMAINE DE GRANDVIG NARBONNE B ALBORGHETTI ALA 125 RUE DES JUIFS VERTRIEU B ALIBERT ANDREE RTE D ARMISSAN NARBONNE B ALLEGRE LEON 5 IMPASSE CADILLAC MONESTIES B ALONSO MOYA ANG RUE JOSEPH ANGLADE NARBONNE B ALPYILDIZ HAKKI CH DE GEYSSIERES NARBONNE AS Nom Adresse Ville B ALPYILDIZ SADET 12 B RUE MALTE BRUN NARBONNE B ALPYILDIZ TARIK 22 RUE DU MAROC VILLEDAIGNE B ALQUIE GISELE 1 RUE DES JARDINS ARMISSAN B ALQUIER PATRICE 45 RUE DES ORPHIES ST PIERRE LA B ALVAREZ SERGE CHEMIN DU GRAND ROB NARBONNE B AMIEL NICOLE 3 RUE ANDRE GIDE NARBONNE B ANDERSON STEEVE 3 RUE DE LA MAIRIE NEVIAN B ANDRIEU REGIS DOMAINE DE CRABOULE NARBONNE B ANGEL PIERRE 5 RUE DE LA CHAPELL ST GENIES DE B ANTHERIEU FELIX DOMAINE DE TERRISSE NARBONNE B ANTHERIEU SOPHI DOMAINE DE TERRISSE NARBONNE B ANTIGA FRANCIS 12 CITE LE PECH ORNAISONS B ANTONELLI OLIVI 7 SQUARE VELTEN MARSEILLE B APPLINCOURT CHA 15 RUE DE LA GABINE OUVEILLAN B ARANEGA ANTOINE 136 CH DES FOURS A NARBONNE AS Nom Adresse Ville B ARCHILLA CLAUDE DOMAINE DE MALARD L NARBONNE B ARCHILLA ERIC DNE DE MALARD LE VI NARBONNE B ARNAUD CHRISTOP 14 RUE HENRI MATISS -

Notre Village N°41

MARCORIGNAN Notre Village N°41 BULLETIN MUNICIPAL - ANNÉE 2019 Edito 2 MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE Chères administrées, chers administrés, Comme promis, nous continuons de vous informer sur la marche de votre commune, sa situation financière, sur les travaux, l’école, la jeunesse, les festivités etc… Sa situation financière est saine, nous avons pu dégager un excédent nous permettant d’investir. Encore une année sans augmentation de la fiscalité et sans emprunt. Une partie des travaux réalisés et à réaliser, réfection de la RD 607 dans la traversée du village, cela était indispensable, merci pour votre patience, je ne retiendrai que les compliments pour cette chaussée et son marquage au sol, une semaine de nuisances pour 10 ans de tranquillité. Réfection du chemin d’Orbieu et des chemins Communaux pour vos promenades ainsi que pour nos viticultures. Démolition et reconstruction du mur Rue de la Brasserie qui présente des signes de vieillesse et de danger pour les usagers. Réfection d’une partie de l’éclairage public en led (trois tranches pour l’ensemble du village). Embellissement et économie d’énergie. Ouverture d’une 6ème classe, ce qui signifie que le village est attractif et attire des jeunes couples. Construction de la cantine scolaire afin d’accueillir une centaine d’enfants dans de très bonnes conditions. Création d’une salle à destination des jeunes 11/13 ans de l’Accueil de Loisirs Communal. Aides à l’ensemble des associations qui animent le village. Cet été, place aux festivités avec le Comité des Fêtes « « « SURPRISE…SURPRISE ! » » » Vous noterez une nouvelle fois les efforts financiers importants en direction de l’Enfance et de la Jeunesse. -

Vinassan Les Sentiers De La Clape

La Clape La Pantigue ou Éphippigère “Minuscule point sur le globe, la Clape devient un monde dès que l’on s’approche d’elle” — Magali DAVID Grande sauterelle aux ailes atrophiées et aux longues Aude Alors qu’elle était une île à l’époque préhistorique, elle a été pattes postérieures vous Balades & Randonnées rattachée au continent grâce aux alluvionnements de l’Aude ; accompagnera tout au long alors qu’elle était boisée par une végétation de chêne vert jusqu’à du sentier. Vinassan la fin du Moyen Âge, l’exploitation du bois destiné aux fours à C’est aussi le nom donné aux habitants de Vinassan. chaux et aux fours de verriers, les incendies et activité pastorale Les sentiers de la Clape très intense en a fait un tas de cailloux (clapas en occitan), qui lui CIRCUIT DU PATRIMOINE RÉGIONAL NATUREL DU PARC Au Gré de la Combe du Loup - La boucle de Trialbe donnera son nouveau nom. informations présentes sur le circuit Plaque commentée La Clape est un massif calcaire, où nature et homme se côtoient. Balisage sur l’ensemble du circuit : L’eau ne se voit pas, mais la vie est présente à chaque pas… Laissez-vous porter au fil du Mauvaise Tourner Tourner sentier dans un paysage de direction à gauche à droite garrigue, où les lumières et les senteurs méditerranéennes se révèlent à vous, marcheurs aux sens en éveil. À la découverte des paysages du massif de la Clape… Le départ de la boucle du sentier se fait à la Maison de la Clape (cf. carte). Vous suivrez un balisage jaune, qui après la découverte de quelques édifices marquants du village, vous permettra d’accéder au massif de la Clape. -

LETTRE CIRCULAIRE N° 20110000058 1

LETTRE CIRCULAIRE n° 2011-0000058 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1.023.0 Montreuil, le 17/05/2011 17/05/2011 DIRECTION DE LA OBJET REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET Modification du champ d'application et du taux de versement transport DU SERVICE (art. L. 2333-64 et s. du Code général des Collectivités Territoriales) GESTION DES COMPTES / GESTION DES OUTILS ET BASES DOCUMENTAIRES Texte à annoter : Lettre circulaire n° 2003-071 du 28/03/2003 Affaire suivie par : MR/PM - Transformation de la Communauté d'Agglomération de la Narbonnaise en Communauté d'Agglomération « LE GRAND NARBONNE » - A compter du 1er janvier 2011, le périmètre de transports urbains de la Communauté d'Agglomération « LE GRAND NARBONNE » est étendu aux communes de ARGELIERS, BIZE-MINERVOIS, GINESTAS, MIREPEISSET, PORT-LA-NOUVELLE, POUZOLS- MINERVOIS, SAINT-MARCEL-SUR-AUDE, SAINT-NAZAIRE- D'AUDE, SAINTE-VALIERE, SALLELES D'AUDE, VENTENAC- MINERVOIS - A compter du 1er mars 2011, le taux de versement transport applicable sur le territoire des communes de la Communauté d'Agglomération « LE GRAND NARBONNE » est porté à 1,25 % - Coordonnées postales Par un arrêté du 26 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 28 décembre 2010 la Préfecture de l'Aude a prononcé la transformation de la Communauté d'Agglomération de la Narbonnaise en Communauté d'Agglomération « LE GRAND NARBONNE ». Par ce même arrêté du 28 décembre 2010, la Préfecture de l'Aude a autorisé l'adhésion des communes de ARGELIERS, BIZE-MINERVOIS, GINESTAS, MIREPEISSET, PORT-LA-NOUVELLE, POUZOLS-MINERVOIS, SAINT- MARCEL-SUR-AUDE, SAINT-NAZAIRE-D'AUDE, SAINTE-VALIERE, les ressources de la Sécurité sociale 1 SALLELES D'AUDE, VENTENAC-MINERVOIS, avec prise d'effet à compter du 1er janvier 2011.