ART. INFORME AZUAY COPLETO Copy 11/7/06 3:25 PM Page 1 ART

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

ANEXO 1 ZONAS PRIORIZADAS (Parroquias Sin Cobertura SMA)10

ANEXO 1 ZONAS PRIORIZADAS (Parroquias sin cobertura SMA)10 PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA DPA PARROQUIAL MANABI PORTOVIEJO CHIRIJOS 130157 AZUAY CUENCA CHIQUINTAD 10155 AZUAY CUENCA NULTI 10158 AZUAY CUENCA OCTAVIO CORDERO PALACIOS (STA. ROSA) 10159 AZUAY CUENCA PACCHA 10160 AZUAY GIRON SAN GERARDO 10252 AZUAY GUALACEO DANIEL CORDOVA TORAL (EL ORIENTE) 10352 AZUAY CHORDELEG PRINCIPAL 11151 AZUAY GUALACEO REMIGIO CRESPO TORAL (GULAG) 10356 AZUAY GUALACEO ZHIDMAD 10358 LOJA CATACOCHA GUACHANAMA 110952 AZUAY COCHAPATA COCHAPATA 10451 AZUAY COCHAPATA EL PROGRESO (CAB. EN ZHOTA) 10452 AZUAY PAUTE GUARAINAG 10556 AZUAY PAUTE TOMEBAMBA 10561 ZAMORA EL PANGUI EL GUISME 190651 CHINCHIPE AZUAY PUCARA SAN RAFAEL DE SHARUG 10652 AZUAY SAN FERNANDO CHUMBLIN 10751 AZUAY SANTA ISABEL (CHAGUARURCO) EL CARMEN DE PIJILI 10852 CORONEL CARLOS CONCHA TORRES (CAB. EN ESMERALDAS ESMERALDAS 80153 HUELE) COTOPAXI SIGCHOS PALO QUEMADO 50754 AZUAY SIGSIG GUEL 10953 AZUAY SIGSIG LUDO 10954 AZUAY SIGSIG SAN JOSE DE RARANGA 10956 SUCUMBIOS LA BONITA LA SOFIA 210552 AZUAY CHORDELEG LA UNION 11152 MORONA TAISHA HUASAGA (CAB EN WAMPUIK) 140951 SANTIAGO AZUAY EL PAN SAN VICENTE 11253 AZUAY SEVILLA DE ORO PALMAS 11352 BOLIVAR GUARANDA FACUNDO VELA 20151 BOLIVAR GUARANDA JULIO E. MORENO (CATANAHUAN GRANDE) 20153 BOLIVAR GUARANDA SAN LORENZO 20156 BOLIVAR GUARANDA SANTA FE (SANTA FE) 20158 BOLIVAR SAN JOSE DE CHIMBO ASUNCION (ASANCOTO) 20351 BOLIVAR SAN JOSE DE CHIMBO LA MAGDALENA (CHAPACOTO) 20353 CHIMBORAZO PENIPE BILBAO (CAB. EN QUILLUYACU) 60956 BOLIVAR SAN MIGUEL BILOVAN -

Renewable Energy System Eolic-Photovoltaic for the Touristic

World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Energy and Power Engineering Vol:12, No:6, 2018 Renewable Energy System Eolic-Photovoltaic for the Touristic Center La Tranca-Chordeleg in Ecuador Christian Castro Samaniego, Daniel Icaza Alvarez, Juan Portoviejo Brito 1 with energy storage facilities. Several studies have been Abstract—For this research work, hybrid wind-photovoltaic carried out by the University in rural areas of the Province of (SHEF) systems were considered as renewable energy sources that Azuay in Ecuador, but this is the first one that was carried out take advantage of wind energy and solar radiation to transform into in a Rural Tourist Center of this Region. electrical energy. In the present research work, the feasibility of a wind-photovoltaic hybrid generation system was analyzed for the La The multivariable meteorological data, which include wind Tranca tourist viewpoint of the Chordeleg canton in Ecuador. The speed and direction, solar radiation, rain and humidity, as well research process consisted of the collection of data on solar radiation, as temperature, were obtained after installing a meteorological temperature, wind speed among others by means of a meteorological station in the Tranca-Chordeleg. In addition, the simulation station. Simulations were carried out in MATLAB/Simulink based on model in MATLAB includes a modern charge and inverter a mathematical model. In the end, we compared the theoretical controller purchased specifically for this study. radiation-power curves and the measurements made at the site. Another study was proposed by Colak [20] for its Keywords—Hybrid system, wind turbine, modeling, simulation, implementation in remote rural areas and far from the validation, experimental data, panel, Ecuador. -

Cobertura Presentaciã³n 2020.Xlsx

COBERTURA NACIONAL AVANTELOGISTICS PROVINCIA CANTÓN/PARROQUIA TRAYECTO TIEMPO ENTREGA (*) CUENCA 24 HORAS CAÑARIBAMBA 24 HORAS EL BATÁN 24 HORAS EL SAGRARIO 24 HORAS EL VECINO 24 HORAS GIL RAMÍREZ DÁVALOS 24 HORAS HUAYNACÁPAC 24 HORAS MACHÁNGARA 24 HORAS PRINCIPAL MONAY 24 HORAS SAN BLAS 24 HORAS SAN SEBASTIÁN 24 HORAS SUCRE 24 HORAS TOTORACOCHA 24 HORAS YANUNCAY 24 HORAS HERMANO MIGUEL 24 HORAS BELLAVISTA 24 HORAS CAPULISPAMBA 24 HORAS BAÑOS 24 HORAS RICAURTE 24 HORAS SAN JOAQUINSECUNDARIO 24 HORAS SAYAUSI 24 HORAS TURI 24 HORAS RACAR 24 HORAS BIBLIAN 48 A 72 HORAS CHORDELEG 48 A 72 HORAS CUMBE 48 A 72 HORAS SANTA ANA JUEVES TARQUI 48 A 72 HORAS VALLE MIÉRCOLES Y VIERNES VICTORIA DEL PORTETE (IRQUIS) 48 A 72 HORAS GIRON 48 A 72 HORAS GUALACEO 48 A 72 HORAS PAUTE 48 A 72 HORAS SAN CRISTOBAL (CARLOS ORDOÑEZ LAZO)ESPECIAL 48 A 72 HORAS SAN FERNANDO JUEVES SANTA ISABEL (CHAGUARURCO) 48 A 72 HORAS SIGSIG 48 A 72 HORAS SAN BARTOLOME JUEVES CHORDELEG 48 A 72 HORAS EL PAN VIERNES GUACHAPALA MIÉRCOLES Y VIERNES SEVILLA DE ORO VIERNES SUSCAL VIERNES DUCUR VIERNES CHAUCHA SIN DEFINIR CHECA (JIDCAY) SIN DEFINIR CHIQUINTAD SIN DEFINIR AZUAY LLACAO SIN DEFINIR MOLLETURO SIN DEFINIR NULTI SIN DEFINIR OCTAVIO CORDERO PALACIOS (STA. ROSA) SIN DEFINIR PACCHA SIN DEFINIR QUINGEO SIN DEFINIR SIDCAY SIN DEFINIR SININCAY SIN DEFINIR ASUNCION SIN DEFINIR SAN GERARDO SIN DEFINIR DANIEL CORDOVA TORAL (EL ORIENTE) SIN DEFINIR JADAN SIN DEFINIR MARIANO MORENO SIN DEFINIR REMIGIO CRESPO TORAL (GULAG) SIN DEFINIR SAN JUAN SIN DEFINIR ZHIDMAD SIN DEFINIR LUIS CORDERO VEGA SIN DEFINIR SIMON BOLIVAR (CAB. -

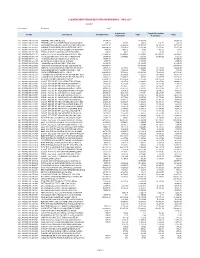

Liq. Presup. Inv. a Dic 2017

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA INVERSIONES - AÑO 2017 23/3/2017 Con corte a: Diciembre 2017 Compromiso Pagado/Recaudado Partida Descripción Presupuestado Saldo Saldo Acumulado Acumulado 1.2.1.001.001.004.001.236 TERRENO SAN JUAN BOSCO 70.000,00 - 70.000,00 - 70.000,00 1.2.1.001.001.004.001.278 TERRENO S/E 25 CUCHAENTZA/MORONA/MSANTI 800,00 601,71 198,29 601,71 198,29 1.2.1.001.002.001.001.003 IMPLEMENTACION DE COMUNICACIONES SEGURAS 135.714,97 58.940,00 76.774,97 58.940,00 76.774,97 1.2.1.001.002.002.001.032 CAMBIO DE 6850 MEDIDORES CENTRO DE LA TR 100.000,00 47.627,02 52.372,98 47.627,02 52.372,98 1.2.1.001.002.002.001.035 COORDINACION DE PROTECCIONES EN ALIMENTA 2.000,00 1.905,35 94,65 1.905,35 94,65 1.2.1.001.002.002.001.106 TRAMO ALIM 5014 SAN LUIS-LA PUNTILLA/TRO 100,00 86,27 13,73 86,27 13,73 1.2.1.001.002.002.001.107 EQUIPOS PROTEC.DERIVACIONES CIRCUIT SWIT 353.824,56 367.263,61 -13.439,05 367.263,61 -13.439,05 1.2.1.001.002.002.001.110 FISCALIZACIÓN BAHIA PTO. INCA Y OBRAS CO 28.500,00 23.908,62 4.591,38 23.908,62 4.591,38 1.2.1.001.002.002.001.111 TERRENO INGRESO AGENCIA LA TRONCAL 40.000,00 - 40.000,00 - 40.000,00 1.2.1.001.002.005.537.100 SE 04 NUEVO ALIMENTADOR TRANVIA 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 1.2.1.001.002.005.537.654 TABLEROS DE PROTECCIÓN Y CONTROL 21.180,00 - 21.180,00 - 21.180,00 1.2.1.001.002.005.537.658 MEJORA D'OPERACION DE S/ES DESTENDIDAS 100.000,00 - 100.000,00 - 100.000,00 1.2.1.001.002.005.537.906 AMPLIACION CONCENTRADORES E INTEG.SCADA 36.537,38 18.115,16 18.422,22 18.115,16 18.422,22 1.2.1.001.002.005.537.910 -

Información De Recaudación Pública

INFORMACIÓN DE RECAUDACIÓN PÚBLICA ESPECIFICACIONES TÉCNICA S No. 1 Formato de archivos y diseño de registros Especificación Técnica OCP Versión 1.0 Página 2 de 46 CONTENIDO INTRODUCCION ................................................................................................................................ 3 DISEÑO DE REGISTROS .................................................................................................................. 3 1. ARCHIVO IRP ................................................................................................................................... 3 1.1 REGISTRO DE DETALLE ....................................................................................................... 3 TABLAS DE CODIGOS USADOS EN LOS ARCHIVOS ................................................................ 6 Especificación Técnica OCP Versión 1.0 Página 3 de 46 INTRODUCCIÓN Esta norma contiene las especificaciones técnicas y formatos para la elaboración de archivos de información de las recaudaciones públicas a cargo de los corresponsales del Banco Central del Ecuador. IRP.- es el archivo generado por un corresponsal del Sistema de Recaudación del Sector Público, mediante el cual envía al Banco Central el detalle de las recaudaciones realizadas de las Entidades Públicas. FORMATO DE ARCHIVOS Los archivos a utilizarse para la entrega de información relacionada a las recaudaciones públicas, tendrán el formato texto ( txt ) y contendrán registros con campos delimitados por el carácter especial “,” (coma) y diseño predeterminado. -

Anexo Con Codificación

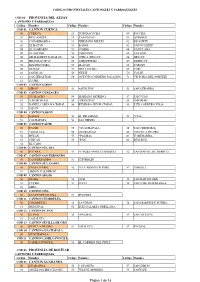

CODIGOS PROVINCIALES CANTONALES Y PARROQUIALES CÓD 01 PROVINCIA DEL AZUAY CANTONES Y PARROQUIAS Código Nombre Código Nombre Código Nombre CÓD 01 CANTON CUENCA 50 CUENCA 13 TOTORACOCHA 60 PACCHA 01 BELLAVISTA 14 YANUNCAY 61 QUINGEO 02 CAÑARIBAMBA 15 HERMANO MIGUEl 62 RICAURTE 03 EL BATAN 51 BAÑOS 63 SAN JOAQUIN 04 EL SAGRARIO 52 CUMBE 64 SANTA ANA 05 EL VECINO 53 CHAUCHA 65 SAYAUSI 06 GIL RAMIREZ DAVALOS 54 CHECA (JIDCAY) 66 SIDCAY 07 HUAYNACAPAC 55 CHIQUINTAD 67 SININCAY 08 MACHANGARA 56 LLACAO 68 TARQUI 09 MONAY 57 MOLLETURO 69 TURI 10 SAN BLAS 58 NULTI 70 VALLE 11 SAN SEBASTIAN 59 OCTAVIO CORDERO PALACIOS 71 VICTORIA DEL PORTETE 12 SUCRE COD 02 CANTON GIRON 50 GIRON 51 ASUNCION 52 SAN GERARDO COD 03 CANTON GUALACEO 50 GUALACEO 54 MARIANO MORENO 57 SAN JUAN 51 *CHORDELEG 55 *PRINCIPAL 58 ZHIDMAD 52 DANIEL CORDOVA TORAL 56 REMIGIO CRESPO TORAL 59 LUIS CORDERO VEGA 53 JADAN COD 04 CANTON NABON 50 NABON 52 EL PROGRESO 54 *OÑA 51 COCHAPATA 53 LAS NIEVES COD 05 CANTON PAUTE 50 PAUTE 55 *GUACHAPALA 59 SAN CRISTOBAL 51 *AMALUZA 56 GUARAINAG 60 *SEVILLA DE ORO 52 BULAN 57 *PALMAS 61 TOMEBAMBA 53 CHICAN 58 *PAN 62 DUG DUG 54 EL CABO COD 06 CANTON PUCARA 50 PUCARA 51 *CAMILO PONCE ENRIQUEZ 52 SAN RAFAEL DE SHARUG COD 07 CANTON SAN FERNANDO 50 SAN FERNANDO 51 CHUMBLIN COD 08 CANTON STA. ISABEL 50 SANTA ISABEL 52 *EL CARMEN DE PIJILI 53 ZHAGLLI 51 ABDON CALDERON COD 09 CANTON SIGSIG 50 SIGSIG 53 GUEL 55 SAN BARTOLOME 51 CUCHIL 54 LUDO 56 SAN JOSE DE RARANGA 52 GIMA COD 10 CANTON OÑA 50 SAN FELIPE DE OÑA 51 SUSUDEL COD 11 CANTON CHORDELEG 50 CHORDELEG 52 LA UNION 54 SAN MARTIN DE PUZHIO 51 PRINCIPAL 53 LUIS GALARZA ORELLANA COD 12 CANTON EL PAN 50 EL PAN 52 *PALMAS 53 SAN VICENTE 51 *AMALUZA COD 13 CANTON SEVILLA DE ORO 50 SEVILLA DE ORO 51 AMALUZA 52 PALMAS COD 14 CANTON GUACHAPALA 50 GUACHAPALA C0D 15 CANTON CAMILO PONCE E. -

Dpa Cpv 2010

División política administrativa del Ecuador Código Código Código Nombre de la Nombre del Nombre de la Parroquia Provincia Cantón Parroquia Provincia Cantón 01 01 50 AZUAY CUENCA CUENCA 01 01 51 AZUAY CUENCA BAÑOS 01 01 52 AZUAY CUENCA CUMBE 01 01 53 AZUAY CUENCA CHAUCHA 01 01 54 AZUAY CUENCA CHECA (JIDCAY) 01 01 55 AZUAY CUENCA CHIQUINTAD 01 01 56 AZUAY CUENCA LLACAO 01 01 57 AZUAY CUENCA MOLLETURO 01 01 58 AZUAY CUENCA NULTI 01 01 59 AZUAY CUENCA OCTAVIO CORDERO PALACIOS (SANTA ROSA) 01 01 60 AZUAY CUENCA PACCHA 01 01 61 AZUAY CUENCA QUINGEO 01 01 62 AZUAY CUENCA RICAURTE 01 01 63 AZUAY CUENCA SAN JOAQUIN 01 01 64 AZUAY CUENCA SANTA ANA 01 01 65 AZUAY CUENCA SAYAUSI 01 01 66 AZUAY CUENCA SIDCAY 01 01 67 AZUAY CUENCA SININCAY 01 01 68 AZUAY CUENCA TARQUI 01 01 69 AZUAY CUENCA TURI 01 01 70 AZUAY CUENCA VALLE 01 01 71 AZUAY CUENCA VICTORIA DEL PORTETE (IRQUIS) 01 02 50 AZUAY GIRON GIRON 01 02 51 AZUAY GIRON ASUNCION 01 02 52 AZUAY GIRON SAN GERARDO 01 03 50 AZUAY GUALACEO GUALACEO 01 03 52 AZUAY GUALACEO DANIEL CORDOVA TORAL (EL ORIENTE) 01 03 53 AZUAY GUALACEO JADAN 01 03 54 AZUAY GUALACEO MARIANO MORENO 01 03 56 AZUAY GUALACEO REMIGIO CRESPO TORAL (GULAG) 01 03 57 AZUAY GUALACEO SAN JUAN 01 03 58 AZUAY GUALACEO ZHIDMAD 01 03 59 AZUAY GUALACEO LUIS CORDERO VEGA 01 03 60 AZUAY GUALACEO SIMON BOLIVAR (CAB. EN GAÑANZOL) 01 04 50 AZUAY NABON NABON 01 04 51 AZUAY NABON COCHAPATA 01 04 52 AZUAY NABON EL PROGRESO (CAB.EN ZHOTA) 01 04 53 AZUAY NABON LAS NIEVES (CHAYA) 01 05 50 AZUAY PAUTE PAUTE 01 05 52 AZUAY PAUTE BULAN (JOSE VICTOR IZQUIERDO) -

5. Caracterización Y Diagnóstico Del Área Referencial Del Phs (Línea Base)

5. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL ÁREA REFERENCIAL DEL PHS (LÍNEA BASE) CAPÍTULO 5 EIAD_LÍNEA BASE I de XV CONTENIDO 5 CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL ÁREA REFERENCIAL DEL PHS (LÍNEA BASE) ....................................................................................................................... 2 5.1 CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 3: ÁREA DE APORTE HIDROLÓGICO...................................................................................................... 2 5.1.1 Cuencas y subcuencas hidrográficas .............................................................. 4 Subcuenca del río Zamora ......................................................................................... 8 Subcuencas menores del río Santiago ..................................................................... 10 Subcuenca río Coangos ........................................................................................... 10 Análisis fisiográfico de la cuenca.............................................................................. 11 Análisis del suelo de la cuenca del río Santiago ....................................................... 14 Análisis hipsométrico de la cuenca del río Santiago ................................................. 14 Tipos de clima .......................................................................................................... 17 Precipitación ............................................................................................................ 21 Precipitación media anual en -

Inec - Dirección De Información Cartográfica Estadística (Dice)

INEC - DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADÍSTICA (DICE) DIVISION POLITICA ADMINISTRATIVA 2011 Las jurisdicciones presididas por un * (asterisco) y sombreadas, son cantones que pasan a formar parte de nuevas provincias; son parroquias rurales que pasan a ser parroquias urbanas, a formar parte de un nuevo cantón o han sido suprimidas. 01 PROVINCIA DEL AZUAY COMPRENDE LOS SIGUIENTES CANTONES 01 Cuenca 09 Sigsig 02 Girón 10 Oña 03 Gualaceo 11 Chordeleg 04 Nabón 12 El Pan 05 Paute 13 Sevilla de Oro 06 Pucará 14 Guachapala 07 San Fernando 15 Camilo Ponce Enríquez 08 Santa Isabel 01 01 Cantón Cuenca 01 01 50 Cuenca, cabecera cantonal y capital provincial. comprende las Parroquias Urbanas: 01 01 01 Bellavista 01 01 09 Monay 01 01 02 Cañaribamba 01 01 10 San Blas 01 01 03 El Batán 01 01 11 San Sebastián 01 01 04 El Sagrario 01 01 12 Sucre 01 01 05 El Vecino 01 01 13 Totoracocha 01 01 06 Gil Ramírez Dávalos 01 01 14 Yanuncay 01 01 07 Huaynacápac 01 01 15 Hermano Miguel 01 01 08 Machángara y las Parroquias Rurales: 01 01 51 Baños 01 01 62 Ricaurte 01 01 52 Cumbe 01 01 63 San Joaquín 01 01 53 Chaucha 01 01 64 Santa Ana 01 01 54 Checa (Jidcay) 01 01 65 Sayausí 01 01 55 Chiquintad 01 01 66 Sidcay 01 01 56 Llacao 01 01 67 Sinincay 01 01 57 Molleturo 01 01 68 Tarqui 01 01 58 Nulti 01 01 69 Turi 01 01 59 Octavio Cordero 01 01 70 Valle Palacios (Santa Rosa) 01 01 71 Victoria del Portete 01 01 60 Paccha (Irquis) 01 01 61 Quingeo 01 02 Cantón Girón comprende la Parroquia Urbana: 01 02 50 Girón, cabecera cantonal y las Parroquias Rurales: 01 02 51 Asunción 01 02 52 San Gerardo 01 03 Cantón Gualaceo comprende la Parroquia Urbana: 01 03 50 Gualaceo, cabecera cantonal y las Parroquias Rurales: 01 03 51 *Chordeleg 01 03 56 Remigio Crespo Toral (Gúlag) 01 03 52 Daniel Córdova 01 03 57 San Juan Toral (El Oriente) 01 03 58 Zhidmad 01 03 53 Jadán 01 03 59 Luis Cordero Vega 01 03 54 Mariano Moreno 01 03 60 Simón Bolívar (Cab. -

Universidad Central Del Ecuador Facultad De Ciencias Económicas Carrera De Estadística

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS CARRERA DE ESTADÍSTICA Migración interparroquial rural-rural del Ecuador en el año 2010 Proyecto de investigación previo a la obtención del Título de Ingeniero Estadístico AUTORES: Cunduri Quinte Eliza Yolanda Molina Díaz Jefferson Gabriel TUTOR: Eco. Echeverria Villafuerte David Hernán, Msc. Quito, 2020 DERECHOS DE AUTOR Nosotros, Cunduri Quinte Eliza Yolanda y Molina Díaz Jefferson Gabriel en calidad de autores y titulares de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación “MIGRACIÓN INTERPARROQUIAL RURAL-RURAL DEL ECUADOR EN EL AÑO 2010”, modalidad Proyecto de Investigación de conformidad con el ART. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservamos a nuestro favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada. Así mismo, autorizamos a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a los dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Los autores declaran que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse -

01 Provincia Del Azuay

INEC - DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADÍSTICA (DICA) CLASIFICADOR GEOGRÁFICO ESTADÍSTICO 2014 ESQUEMA DE CODIFICACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL PAÍS (Actualizado al 17 de Diciembre del 2013) Las jurisdicciones precedidas por un asterisco ( * ) y sombreadas, son cantones que pasan a formar parte de nuevas provincias; son parroquias rurales que pasan a ser parroquias urbanas, o forman parte de un nuevo cantón o han sido suprimidas. * 01 PROVINCIA DEL AZUAY COMPRENDE LOS SIGUIENTES CANTONES 01 CUENCA 09 SIGSIG 02 GIRÓN 10 OÑA 03 GUALACEO 11 CHORDELEG 04 NABÓN 12 EL PAN 05 PAUTE 13 SEVILLA DE ORO 06 PUCARÁ 14 GUACHAPALA 07 SAN FERNANDO 15 CAMILO PONCE ENRÍQUEZ 08 SANTA ISABEL 01 01 CANTÓN CUENCA 01 01 50 CUENCA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL. COMPRENDE LAS PARROQUIAS URBANAS: 01 01 01 BELLAVISTA 01 01 09 MONAY 01 01 02 CAÑARIBAMBA 01 01 10 SAN BLAS 01 01 03 EL BATÁN 01 01 11 SAN SEBASTIÁN 01 01 04 EL SAGRARIO 01 01 12 SUCRE 01 01 05 EL VECINO 01 01 13 TOTORACOCHA 01 01 06 GIL RAMÍREZ DÁVALOS 01 01 14 YANUNCAY 01 01 07 HUAYNACÁPAC 01 01 15 HERMANO MIGUEL 01 01 08 MACHÁNGARA Y LAS PARROQUIAS RURALES: 01 01 51 BAÑOS 01 01 62 RICAURTE 01 01 52 CUMBE 01 01 63 SAN JOAQUÍN 01 01 53 CHAUCHA 01 01 64 SANTA ANA 01 01 54 CHECA (JIDCAY) 01 01 65 SAYAUSÍ 01 01 55 CHIQUINTAD 01 01 66 SIDCAY 01 01 56 LLACAO 01 01 67 SININCAY 01 01 57 MOLLETURO 01 01 68 TARQUI 01 01 58 NULTI 01 01 69 TURI 01 01 59 OCTAVIO CORDERO PALACIOS (SANTA ROSA) 01 01 70 VALLE 01 01 60 PACCHA 01 01 71 VICTORIA DEL PORTETE (IRQUIS) 01 01 61 QUINGEO 01 02 CANTÓN GIRÓN COMPRENDE LA PARROQUIA URBANA : 01 02 50 GIRÓN, CABECERA CANTONAL Y LAS PARROQUIAS RURALES: 01 02 51 ASUNCIÓN 01 02 52 SAN GERARDO 01 03 CANTÓN GUALACEO 1 COMPRENDE LA PARROQUIA URBANA : 01 03 50 GUALACEO, CABECERA CANTONAL Y LAS PARROQUIAS RURALES: 01 03 51 *CHORDELEG 01 03 56 REMIGIO CRESPO TORAL (GÚLAG) 01 03 52 DANIEL CÓRDOVA TORAL (EL ORIENTE) 01 03 57 SAN JUAN 01 03 53 JADÁN 01 03 58 ZHIDMAD 01 03 54 MARIANO MORENO 01 03 59 LUIS CORDERO VEGA 01 03 55 *PRINCIPAL 01 03 60 SIMÓN BOLÍVAR (CAB. -

Catastro Entidades

CATASTRO DE ENTIDADES OBLIGADAS A CUMPLIR CON LA LOTAIP PERÍODO DE REPORTE 2018 ZONAL PROVINCIA ENTIDAD Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De El Carmelo (El Pun) Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De Julio Andrade (Orejuela) Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De Maldonado (Carchi) Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De Pioter Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De Tobar Donoso (La Bocana De Camumbí) Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De Tufiño Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De Urbina (Taya) Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De El Chical Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De Santa Martha De Cuba Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De Los Andes Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De Monte Olivo Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De San Vicente De Pusir Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De El Goaltal Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De La Libertad (Alizo) Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De Jijón Y Caamaño (Cab. En Río Blanco) Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De Juan Montalvo (San Ignacio De Quil) Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De Cristóbal Colón Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De Chitán De Navarrete Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De Fernández Salvador CARCHI Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De Piartal Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De Mariscal Sucre Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Tulcán Gobierno