Britton Et Rose) Hester Lat

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Plethora of Plants - Collections of the Botanical Garden, Faculty of Science, University of Zagreb (2): Glasshouse Succulents

NAT. CROAT. VOL. 27 No 2 407-420* ZAGREB December 31, 2018 professional paper/stručni članak – museum collections/muzejske zbirke DOI 10.20302/NC.2018.27.28 PLETHORA OF PLANTS - COLLECTIONS OF THE BOTANICAL GARDEN, FACULTY OF SCIENCE, UNIVERSITY OF ZAGREB (2): GLASSHOUSE SUCCULENTS Dubravka Sandev, Darko Mihelj & Sanja Kovačić Botanical Garden, Department of Biology, Faculty of Science, University of Zagreb, Marulićev trg 9a, HR-10000 Zagreb, Croatia (e-mail: [email protected]) Sandev, D., Mihelj, D. & Kovačić, S.: Plethora of plants – collections of the Botanical Garden, Faculty of Science, University of Zagreb (2): Glasshouse succulents. Nat. Croat. Vol. 27, No. 2, 407- 420*, 2018, Zagreb. In this paper, the plant lists of glasshouse succulents grown in the Botanical Garden from 1895 to 2017 are studied. Synonymy, nomenclature and origin of plant material were sorted. The lists of species grown in the last 122 years are constructed in such a way as to show that throughout that period at least 1423 taxa of succulent plants from 254 genera and 17 families inhabited the Garden’s cold glass- house collection. Key words: Zagreb Botanical Garden, Faculty of Science, historic plant collections, succulent col- lection Sandev, D., Mihelj, D. & Kovačić, S.: Obilje bilja – zbirke Botaničkoga vrta Prirodoslovno- matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2): Stakleničke mesnatice. Nat. Croat. Vol. 27, No. 2, 407-420*, 2018, Zagreb. U ovom članku sastavljeni su popisi stakleničkih mesnatica uzgajanih u Botaničkom vrtu zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta između 1895. i 2017. Uređena je sinonimka i no- menklatura te istraženo podrijetlo biljnog materijala. Rezultati pokazuju kako je tijekom 122 godine kroz zbirku mesnatica hladnog staklenika prošlo najmanje 1423 svojti iz 254 rodova i 17 porodica. -

Conservação De Espécies Da Flora Brasileira Ameaçadas De Extinção: Estudo De Caso Sobre Cactáceas Brasileiras

Universidade Federal de Minas Gerais Instituto de Ciências Biológicas Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre Bárbara Cristina Nunes CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES DA FLORA BRASILEIRA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO: ESTUDO DE CASO SOBRE CACTÁCEAS BRASILEIRAS Belo Horizonte, MG 2019 1 Bárbara Cristina Nunes CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES DA FLORA BRASILEIRA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO: ESTUDO DE CASO SOBRE CACTÁCEAS BRASILEIRAS Dissertação apresentada ao Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais como requisito à obtenção do titulo de Mestre em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre. Orientador: Dra. Maria Auxiliadora Drumond Belo Horizonte, MG 2019 2 AGRADECIMENTOS A minha dissertação representa o fechamento de um ciclo muito importante na minha vida. Este ciclo foi um processo com dificuldades, com boas experiências de aprendizado e a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. O meu mestrado não foi um caminho solo! Ele foi marcado por todos que me ajudaram ou me ensinaram, mesmo antes de eu fazer a prova de seleção até a defesa da minha dissertação. Conquistar meu título não seria possível sem essas pessoas. Apesar de minha gratidão ser extensiva á muitos, é necessário fazer um agradecimento especial a alguns nomes, pois há pessoas que estiveram mais presentes nessa vivência do que outras. Para começar eu agradeço imensamente aos meus pais Bernadete e Gleiser e ao meu irmão Glauber, pois grande parte do que sou hoje e a perseverança que tive para seguir nesse caminho é graças as relações existentes entre nós e ao forte apoio que tive de vocês e a paciência que tiveram comigo. -

Cactus Seed Germination: a Review

Journal of Arid Environments (2000) 44: 85±104 Article No. jare.1999.0582 Available online at http://www.idealibrary.com on Cactus seed germination: a review Mariana Rojas-AreH chiga* & Carlos VaH zquez-Yanes Instituto de Ecologn&a, UNAM, Apartado Postal 70-275, 04510 Me&xico, D.F., Me&xico ( Received 8 June 1998, accepted 10 August 1999) The present review tries to give a general overview of the available information on cactus seed germination. First, information about the family Cactaceae is discussed, concerning aspects such as distribution and general characteristics. Seed distinctive features are mentioned, such as colour, form, and size. Aspects of seed physiology, such as germination and dormancy, as well as seed dynam- ics including dispersal, predation, and soil seed bank formation, are included in the discussion. Techniques of propagation and some aspects of longevity and conservation are mentioned. The areas where there is scarce information available are highlighted, and, therefore, are important areas in which to continue research in order to generate data for immediate and future conserva- tion efforts. ( 2000 Academic Press Keywords: cactus seed; dormancy; germination; propagation; longevity; dissemination; conservation Introduction Arid and semi-arid regions cover about 30% of the world's continental surface (Meigs, 1953 in Kigel, 1995). The best-represented plant families in these regions are Asclepiadaceae, Aloaceae, Apiaceae, Asteraceae, Cactaceae, Chenopodiaceae, Euphor- biaceae, Fabaceae, Malvaceae, Poaceae and Zygophyllaceae (Kigel, 1995). Of these families, the Cactaceae are one of the most interesting due to their extensive set of peculiar adaptations to water scarcity, which allow them to be perennial and evergreen despite the sometimes extreme dry conditions of their environment. -

Boletín Vol 4 No 1

Boletín de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Cactáceas y otras Suculentas Volumen 4 / Nº 1 Ene.-Abr. 2007 Depósito Legal No. ppx200403DC451 ISSN: 1856-4569 Junta Directiva Avances y perspectivas en la investigación biológica de la familia Cactaceae en México Presidente 1 2 Jafet M. Nassar Mariana Rojas-Aréchiga y Salvador Arias Presidenta honoraria * 1Instituto de Ecología, UNAM, México, Correo-e: mrojas@miranda. Léia Scheinvar 2 ecologia.unam.mx; Instituto de Biología, UNAM, Correo-e: sarias@ Primer Vicepresidente ibiologia.unam.mx Roberto Kiesling Segundo Vicepresidente En este espacio queremos darles a conocer los avances realizados en las Salvador Arias diferentes líneas de investigación biológica en la familia Cactaceae en Méxi- Secretaria-Tesorera co, así como las perspectivas a corto y mediano plazo. Retomando las pala- Sofía Albesiano bras del Dr. Roberto Kiesling en este mismo espacio (Vol. 3, Sep.-Dic. 2006), el interés de académicos y estudiantes en ciencias biológicas por esta familia de plantas se ha ido incrementando paulatinamente en varios Comité Editorial países de Latinoamérica y ese es el caso de México. Para determinar las líneas de investigación que se han estado trabajando en México con este grupo de plantas hicimos una revisión minuciosa, desde Jafet M. Nassar [email protected] 1990, de bases de datos electrónicos (vía Internet), que permiten localizar principalmente los trabajos publicados en revistas arbitradas en su mayoría Sofía Albesiano [email protected] de circulación internacional. Cabe resaltar que la revista Cactáceas y Sucu- lentas Mexicanas, editada por la Sociedad Mexicana de Cactología, a.c., Mariana Rojas Aréchiga [email protected] publica artículos originales en varias líneas de investigación. -

INDEX SEMINUM 2016 by the President of the Association

Associazione per la Diffusione di Piante fra Amatori A.Di.P.A. 2016 index Pianta dell’anno Strobilanthes penstemonoides Nees var. dalhousieana (Nees) J.R.I.Wood Index Seminum N. 43 Febbraio 2016 Autorizz. del Trib. di Lucca n. 617 del 02/03/1994. Spediz. in abb. post. Pubbl. inf. al 45% (comma B Legge 662 del 1996 – Filiale di Lucca) A.Di.P.A. Organi sociali Consiglio direttivo Presidente Pasquale Naccarati Responsabile dei rapporti con le Sezioni Via Pesciatina, 585 - 55010 Gragnano, Capannori (LU) tel. 0583 975600 - cell. 340 7060421 [email protected] Vice Presidente Angelo Lippi Responsabile pubblicazioni Via del Cimitero, 1004/b - 55057 Vicopelago (LU) tel. 0583 378142 - cell. 320.4213091 [email protected] Segretario Sergio Madrigali Responsabile viaggi e gite, rapporti con la stampa locale e richieste fi nanziamenti Via Pesciatina, 555 - 55010 Gragnano, Capannori (LU) tel. 0583 975672 - cell. 348 3866315 [email protected] Tesoriere Pierangela Pardini Responsabile tesoreria, organizzazione mostre e rapporti con l’Opera delle Mura Via M. Buonarroti, 94b - 55043 Lido di Camaiore (LU) tel. 0583 496072 - cell. 328 5675937 [email protected] Consiglieri Maria Bruna Arzilli Naccarati Responsabile spedizione semi e organizzazione serate verdi Via Pesciatina, 585 - 55010 Gragnano, Capannori (LU) tel. 0583 975600 - cell. 340 7060421 [email protected] Paola Tacchi Responsabile uffi cio segreteria Via di S. Donato 177 - 55100 Lucca tel. 0583 91629 - cell. 347 2624202 [email protected] Roberto Danesi Responsabile gestione museo del seme e spedizioni postali Via dei Balani, 75/A Arancio, Lucca tel. 0583 1892726 - cell. 339 5286718 Probi Viri Leda Pagni Via Po, 9 - 56122 Pisa tel. -

IN THIS ISSUE NEXT MEETING 20 Years in the Atacama, Land of the Copiapoas Woody Minnich

PRICKLY NEWS SOUTH COAST CACTUS & SUCCULENT SOCIETY NEWSLETTER | AUGUST 2019 NEXT MEETING REFRESHMENTS SALE Woody Thank you to those SCCSS T-shirt now only $10 who brought refreshments Minnich 20 Years in the Atacama, in July. XL Only. Can be purchased at the next meeting. Land of the Copiapoas Gloria Diaz Limited quantity. Hurry! Nancy and Jim Gray Sunday August 11, at 1:00pm M.A. Bjarkman (Program starts at 1:30pm) Nancy Sams Cheryl Seiver Joyce Mori I am just returning from the CSSA Clif Wong convention at San Luis Obispo as I am writing; Marie Bowers it was quite a whirlwind experience. South Jim Gardner Robert DeCrescenzo Coast Cactus and Succulent Society was well August represented with 16 members. The first day Sony Bontad of the convention was devoted to field tours. While some took garden tours, I explored the Montaña de Oro State Park Coast. We saw beautiful steep cliffs with flowering Dudleyas just above the ocean. Others who took To learn more visit southcoastcss.org the Hearst Castle and elephant seal rookery tour came back with fabulous photos of mother/ infant and humongous male elephant seals lumbering along the shoreline. Check out the photos on the Like us on our facebook page CSSA Facebook page for the gardens that were on the tour. We will have special coverage of the Convention Follow us on Instagram, _sccss_ in our September Newsletter and on our website, complete with pictures and stories. Congratulations to David Hodgson, as the recipient for the IN THIS ISSUE California Garden Club, Inc. (CGCI) Certificate for Outstanding Private Garden. -

October 2007

BCSS Southampton & District Branch - October 2007 Newsletter Branch Secretary Newsletter EditorPage 1 British Cactus & Succulent Society Margaret Corina Vinay Shah 79 Shirley Avenue 29 Heathlands Road Shirley Eastleigh Southampton & District Branch Southampton Hampshire Newsletter Hampshire SO53 1GU SO15 5NH (023) 80261989 October 2007 (023) 80779057 [email protected] Editorial ......................................................... 1 Last Month’s Meeting Announcements.............................................. 1 Plants of Interest Last Month’s Meeting.................................... 1 Plants of Interest...................................................1 Ivor mentioned that he had brought along some The Plants of Rio Grande do Sul...........................1 Astrophytum seeds to give to members. These were Table Show Results ..............................................5 remnants of society seed left from the annual seed Branch Committee Meeting .......................... 5 distribution. The seeds were labelled Astrophytum Snippets.......................................................... 6 “Serendipity” since it was a mix of different species. Plant Higher .........................................................6 Next Month’s Meeting ................................... 6 He had also brought along a copy of the American Forthcoming Events....................................... 6 Journal which discussed a method of growing seed by using builders sand soaked in water for three days Editorial and then sprinkling the seeds on -

Cop18 Doc. 99 A3 R1

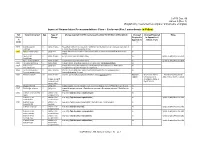

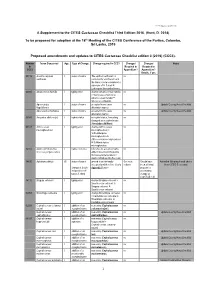

CoP18 Doc. 99 Annex 3 (Rev. 1) (English only / seulement en anglais / únicamente en inglés) Impact of Nomenclature Recommendations- Flora – Cactaceae (Rev.1 amendments in Yellow) Ref Taxon Concerned App Type of Change required in CITES Cactaceae Checklist Third Edition (2016) (CCC3) Changed Changed Required Notes Number Change Required in in Appendices? In Appendices Details, if yes CCC3 ? 08116 Acanthocalycium II status of name The epithet ‘variflorum’ is corrected to ‘variiflorum’ and the taxon is now considered a synonym of no variflorum A. ferrarii ≡ Echinopsis thionantha ferrarii. 00035 Armatocereus humilis II typing error change Armatocereus humilis > Stenocereus humilis to Armatocereus humilis ≡ Stenocereus no humilis Aporocactus II status of name accepted name (was alternative name) no Update Country/Area Checklist flagelliformis Aporocactus martianus II status of name accepted name (was alternative name) no Update Country/Area Checklist 00043 Arrojadoa albiflora [x] II hybrid status no hybrid status, formatting changed as accepted name (Arrojadoa albiflora) no 08167 Arthrocereus II typing error change Arthrocereus microsphaericus > Schlumbergera microsphaerica to Arthrocereus no microsphaericus microsphaericus ≡ Schlumbergera microsphaerica 14167 Austrocylindropuntia II name reference reference to accepted name added (Austrocylindropuntia floccosa yanganucensis > no floccosa yanganucensis Austrocylindropuntia floccosa) 14690 Aztekium valdezii I/II status of name amend to provisionally accepted and therefore clearly Appendix II -

1 a Supplement to the CITES Cactaceae Checklist Third Edition

CCC3 Supplement 23/11/18 A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist Third Edition 2016. (Hunt, D. 2018) To be proposed for adoption at the 18th Meeting of the CITES Conference of the Parties, Colombo, Sri Lanka, 2019 Proposed amendments and updates to CITES Cactaceae Checklist edition 3 (2016) (CCC3). Number Taxon Concerned App Type of Change Change required in CCC3 Changed Changed Notes In Required in Required in CCC3 Appendices? Appendices? Details, if yes 08116 Acanthocalycium II status of name The epithet ‘variflorum’ is no variflorum corrected to ‘variiflorum’ and the taxon is now considered a synonym of A. ferrarii ≡ Echinopsis thionantha ferrarii. 00035 Amatocereus humilis II typing error change Amartocereus humilis no > Stenocereus humilis to Amartocereus humilis ≡ Stenocereus humilis Aporocactus II status of name accepted name (was no Update Country/Area Checklist flagelliformis alternative name) Aporocactus martianus II status of name accepted name (was no Update Country/Area Checklist alternative name) 00043 Arrojadoa albiflora [x] II hybrid status no hybrid status, formatting no changed as accepted name (Arrojadoa albiflora) 08167 Arthrocereus II typing error change Arthrocereus no microsphaericus microsphaericus > Schlumbergera microsphaerica to Arthrocereus microsphaericus ≡ Schlumbergera microsphaerica 14167 Austrocylindropuntia II name reference reference to accepted name no floccosa yanganucensis added (Austrocylindropuntia floccosa yanganucensis > Austrocylindropuntia floccosa) 14690 Aztekium valdezii I/II status -

Download Index Seminum 2021

Source data: Delipavlov D, Ed. in chief, (2011): Guide of plants in Bulgaria, Academically publishing house of Agricultural University – Plovdiv. The Plant List, website: For all plants taxonomy. http://www.theplantlist.org/ LLifle Encyclopedias of living forms, website: For Cacti taxonomy. http://www.llifle.com/Encyclopedia/ IUCN Red List, website: For global conservation status of species. https://www.iucnredlist.org/ All seeds are result of an open pollination. Seeds are stored in paper bags in wooden cupboards, temperature fluctuating between 10 and 18 C°. Collectors: Gergana Georgieva, Mariyana Dimitrova – University Botanic Garden Balchik Yana Shopova, Maksim Petkov, Vera Dyankova – University Botanic Garden Sofia Hristo Diveri – University Botanic Garden- Ecopark Varna Symbols used: IUCN categories: DD – Data deficient LC – Least concern NT – Near threatend VU – Vulnerable EN – Endangered CR – Critically endangered EW – Extinctin the wild bk. – Collected in University Botanic Garden in Balchik sf. – Collected in University Botanic Garden in Sofia vn. – Collected in University Botanic Garden in Varna * – Seeds collected in 2019 ** – Seeds collected in 2018 1 # of page Part І Seeds of plants in the open fields of the gardens…............................. 4 – 20 Part ІІ Seeds of plants cultivated in greenhouses ........................................ 20 – 22 Part III Succulents cultivated in greenhouses ............................................... 22 – 26 Part IV Cacti cultivated in greenhouses ……………….………....................... 26 – 30 Part V Winter-hardy cacti and succulents cultivated outdoor ………………. 30 – 31 Plant Material Supply Agreement ……………....……….…………. 32 – 34 Desiderata ….…………………...………....………....…………………....... 35 2 UNIVERSITY BOTANIC GARDENS SOFIA, VARNA, BALCHIK BULGARIA ADDRESSES University Botanic Garden 1000, Sofia “Moskovska” str. 49 Telefon/fax: +359 2 988 17 97 e-mail: [email protected] University Botanic Garden Ecopark-Varna 9006, Varna k.k “St. -

Bradleya 2007:Bradleya 2007

Bradleya 25/2007 pages 37 – 44 Parodia allosiphon (Marchesi) N. P. Taylor (Cactaceae – Cactoideae) – a cladistically `basal’ species with a restricted distribution range (Notes towards a checklist of Cactaceae of Uruguay, 2) Urs Eggli 1 and Reto Nyffeler 2 1Sukkulenten-Sammlung Zürich, Mythenquai 88, CH-8002 Zürich, Switzerland (email: [email protected]). 2Institut für systematische Botanik der Universität Zürich, Zollikerstrasse 107, CH-8008 Zürich, Switzerland (email: [email protected]). Summary: While total cactus diversity of Parodia se encuentra en parcialmente Uruguay. Uruguay is significantly less than that of the sur- Parodia allosiphon, taxón descrito hace pocas rounding countries, Uruguay is none the less décadas tiene una distribución limitada a la zona part of the diversity centre of the Notocactus fronteriza de Uruguay (Dept. Rivera) y Brasil group of the genus Parodia. Parodia allosiphon (Rió Grande do Sul). Una colección realizada is a relatively recently described taxon with a recientemente en el Dept. Artigas (Uruguay) limited distribution in the frontier region of extiende considerablemente su área de distribu- Dept. Rivera (Uruguay) and neighbouring Rio ción, según los criterios de IUCN, el taxon es con- Grande do Sul (Brazil). A recent collection made siderado como “near-threatened”. in Dept. Artigas (Uruguay) significantly extends the distribution range of the taxon. Its conserva- Introduction tion status is evaluated as “near-threatened”. Cacti of Uruguay In contrast to countries such as Argentina (372 Zusammenfassung: Obwohl die Kakteenvielfalt taxa), Brazil (415 taxa) or Bolivia (330 taxa), the von Uruguay deutlich geringer ist als diejenige cactus diversity of Uruguay (53 taxa; all data der umliegenden Länder, ist Uruguay doch Teil from Anderson, 2005) is comparatively less des Diversitätszentrums der Notocactus-Gruppe diverse. -

Cactáceascactáceas

PLANOPLANO DEDE AÇÃOAÇÃO NACIONALNACIONAL PARAPARA AA CONSERVAÇÃOCONSERVAÇÃO DASDAS CACTÁCEASCACTÁCEAS Série Espécies Ameaçadas nº 24 PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DAS CACTÁCEAS Presidenta DILMA ROUSSEFF Vice-Presidente MICHEL TEMER MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE Ministra IZABELLA MÔNICA TEIXEIRA Secretário de Biodiversidade e Florestas BRAULIO FERREIRA DE SOUZA DIAS Diretora do Departamento de Conservação da Biodiversidade DANIELA AMERICA SUAREZ DE OLIVEIRA PLANO DE AÇÃO NACIONAL INSTITUTO CHICO MENDES DE CONservaÇÃO DA BIODIVERSIDADE PARA CONSERVAÇÃO Presidente RÔMULO JOSÉ FERNANDES BARRETO MELLO DAS CACTÁCEAS Diretor de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade MARCELO MARCELINO DE OLIVEIRA Coordenador Geral de Manejo para Conservação UGO EICHLER VERCILLO Série Espécies Ameaçadas nº 24 Coordenadora de Planos de Ação Nacionais FÁTIMA PIRES DE ALMEIDA OLIVEIRA Coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade do Cerrado e Caatinga ONILDO JOÃO MARINI-FILHO ORGANIZADORES SUELMA RIBEIRO SILva DANIELA ZAPPI NIGEL TAYLOR MARLON MACHADO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE AUTORES DOS TEXTOS Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade Coordenação Geral de Manejo para Conservação DANIELA ZAPPI, NIGEL TAYLOR, SUELMA RIBEIRO-SILva, EQSW 103/104 – Centro Administrativo Setor Sudoeste – Bloco D – 1º andar MARLON MACHADO, EvaNDRO MARSOLA DE MORAES, ALICE CALVENTE, CEP: 70670-350 – Brasília/DF – Tel: 61 3341-9055 – Fax: 61 3341-9068 BRISA CRUZ, DIva CORREIA, JOÃO LAROCCA, JOSÉ GERALDO DE AQUINO ASSIS, LIDYANNE AONA, MARCELO OLIVEIRA TELES DE MENEZES, MARCOS MEIADO, www.icmbio.gov.br MARIA NAZARÉ MARCHI, MARIANNA RODRIGUES SANTOS, MOEMA BELLINtaNI, PAULO COELHO, PEDRO IVO NAHOUM E SHEILA RESENDE © ICMBio 2011. O material contido nesta publicação não pode ser reproduzido, guardado pelo sistema “retrieval” ou transmitido de qualquer modo por qualquer outro meio, seja eletrônico, mecânico, de fotocópia, de gravação ou outros, sem mencionar a fonte.