Mollusca, Gastropoda, Turbinidae

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Inventario De Invertebrados De La Zona Rocosa Intermareal De Montepío, Veracruz, México

Revista Mexicana de Biodiversidad 85: 349-362, 2014 Revista Mexicana de Biodiversidad 85: 349-362, 2014 DOI: 10.7550/rmb.42628 DOI: 10.7550/rmb.42628349 Inventario de invertebrados de la zona rocosa intermareal de Montepío, Veracruz, México Inventory of invertebrates from the rocky intertidal shore at Montepío, Veracruz, Mexico Aurora Vassallo, Yasmín Dávila, Nelia Luviano, Sara Deneb-Amozurrutia, Xochitl Guadalupe Vital, Carlos Andrés Conejeros, Leopoldo Vázquez y Fernando Álvarez Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. Apartado postal 70-153, 04510 México, D. F., México. [email protected] Resumen. Se presenta el registro de las especies de invertebrados marinos que habitan la costa rocosa intermareal de Montepío, Veracruz, identificados hasta ahora. La información se obtuvo de las colectas realizadas en los últimos 10 años por parte de la Colección Nacional de Crustáceos y los registros adicionales se obtuvieron de la información publicada. El listado de especies incluye las formas de vida en relación con el sustrato, criptofauna o epifauna, así como su tipo de distribución en las 2 principales regiones zoogeográficas marinas para el golfo de México: Carolineana y Caribeña; se incluyen también las especies que sólo se encuentran en el golfo de México. El listado incluye 195 especies pertenecientes a 9 grupos, de los cuales Crustacea es el más diverso con 73 especies, seguido por Mollusca con 69 y Echinodermata con 18; los grupos con menor riqueza específica fueron: Chelicerata con 2 especies y Platyhelminthes y Sipuncula con una sola especie cada grupo. Del total de especies 74 son nuevos registros de localidad y 7 nuevos registros para Veracruz. -

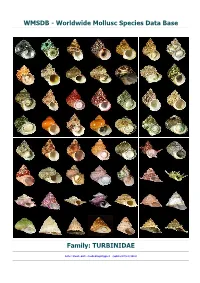

WMSDB - Worldwide Mollusc Species Data Base

WMSDB - Worldwide Mollusc Species Data Base Family: TURBINIDAE Author: Claudio Galli - [email protected] (updated 07/set/2015) Class: GASTROPODA --- Clade: VETIGASTROPODA-TROCHOIDEA ------ Family: TURBINIDAE Rafinesque, 1815 (Sea) - Alphabetic order - when first name is in bold the species has images Taxa=681, Genus=26, Subgenus=17, Species=203, Subspecies=23, Synonyms=411, Images=168 abyssorum , Bolma henica abyssorum M.M. Schepman, 1908 aculeata , Guildfordia aculeata S. Kosuge, 1979 aculeatus , Turbo aculeatus T. Allan, 1818 - syn of: Epitonium muricatum (A. Risso, 1826) acutangulus, Turbo acutangulus C. Linnaeus, 1758 acutus , Turbo acutus E. Donovan, 1804 - syn of: Turbonilla acuta (E. Donovan, 1804) aegyptius , Turbo aegyptius J.F. Gmelin, 1791 - syn of: Rubritrochus declivis (P. Forsskål in C. Niebuhr, 1775) aereus , Turbo aereus J. Adams, 1797 - syn of: Rissoa parva (E.M. Da Costa, 1778) aethiops , Turbo aethiops J.F. Gmelin, 1791 - syn of: Diloma aethiops (J.F. Gmelin, 1791) agonistes , Turbo agonistes W.H. Dall & W.H. Ochsner, 1928 - syn of: Turbo scitulus (W.H. Dall, 1919) albidus , Turbo albidus F. Kanmacher, 1798 - syn of: Graphis albida (F. Kanmacher, 1798) albocinctus , Turbo albocinctus J.H.F. Link, 1807 - syn of: Littorina saxatilis (A.G. Olivi, 1792) albofasciatus , Turbo albofasciatus L. Bozzetti, 1994 albofasciatus , Marmarostoma albofasciatus L. Bozzetti, 1994 - syn of: Turbo albofasciatus L. Bozzetti, 1994 albulus , Turbo albulus O. Fabricius, 1780 - syn of: Menestho albula (O. Fabricius, 1780) albus , Turbo albus J. Adams, 1797 - syn of: Rissoa parva (E.M. Da Costa, 1778) albus, Turbo albus T. Pennant, 1777 amabilis , Turbo amabilis H. Ozaki, 1954 - syn of: Bolma guttata (A. Adams, 1863) americanum , Lithopoma americanum (J.F. -

PREY PREFERENCE and PREDATORY BEHAVIOR of Aurantilaria Aurantiaca (MOLLUSCA: GASTROPODA: FASCIOLARIIDAE)

PREY PREFERENCE AND PREDATORY BEHAVIOR OF Aurantilaria aurantiaca (MOLLUSCA: GASTROPODA: FASCIOLARIIDAE) Preferência de presa e comportamento predatório de Aurantilaria aurantiaca (MOLLUSCA: GASTROPODA: Arquivos de Ciências do Mar FASCIOLARIIDAE) Carlos Augusto Oliveira de Meirelles1,3, Helena Matthews-Cascon1,2 RESUMO A família Fasciolariidae é formada por espécies carnívoras que usualmente predam outros gastrópodes e bivalves. Geralmente utilizam como estratégia de predação, o lascamento de concha, meio pelo qual o predador pode alcançar as partes moles da presa. Os objetivos desse trabalho foram determinar as possíveis presas de Aurantilaria aurantiaca da Praia do Pacheco (Caucaia-CE-Brasil) e a sua preferência alimentar em condições de laboratório. As presas observadas foram os gastrópodes Pisania pusio, Tegula viridula e Stramonita brasiliensis. O experimento de preferência de presa foi executado acondicionando um predador em um aquário de 5 litros com um indivíduo de cada presa, sendo observado durante 60 dias (replicado 10 vezes). Para a determinação do tempo de manipulação da presa, um predador foi acondicionado em uma caixa plástica mergulhada em um aquário de 80 litros juntamente com uma espécie de presa, sendo anotado o tempo de predação por duas 2 horas, durante 30 dias (replicado 10 vezes para cada espécie de presa). Aurantilaria aurantiaca mostrou preferência por Stramonita brasiliensis, o qual teve o mais baixo tempo de manipulação da presa. Pisania pusio e Tegula viridula não apresentaram resultados estatisticamente significativos (p = 0.7235 e 0.2499, respectivamente). O comportamento predatório mostrou 2 estratégias: penetração direta da probóscide e sufocamento. Não houve registro de lascamento de concha. Aurantilaria aurantiaca apresentou-se como um predador generalista, onde a variação de tempo de manipulação da presa mostrou que o predador passou por um processo de aprendizagem. -

Spirorchiid Trematodes of Sea Turtles in Florida: Associated Disease, Diversity, and Life Cycle Studies

SPIRORCHIID TREMATODES OF SEA TURTLES IN FLORIDA: ASSOCIATED DISEASE, DIVERSITY, AND LIFE CYCLE STUDIES By BRIAN ADAMS STACY A DISSERTATION PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF FLORIDA 2008 1 © 2008 Brian Stacy 2 To my family 3 ACKNOWLEDGMENTS This project would not have been possible without the substantial contributions and support of many agencies and individuals. I am grateful for the encouragement and assistance provided by my committee members: Elliott Jacobson, Ellis Greiner, Alan Bolten, John Dame, Larry Herbst, Rick Alleman, and Paul Klein. The sea turtle community, both government agencies and private, were essential contributors to the various aspects of this work. I greatly appreciate the contributions of my colleagues in the Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC), both present and past, including Allen Foley, Karrie Minch, Rhonda Bailey, Susan Shaf, Kim Sonderman, Nashika Brewer, and Ed DeMaye. Furthermore, I thank the many participants in the Sea Turtle Stranding and Salvage Network. I also am grateful to members of the turtle rehabilitation community, including the faculty and staff of The Turtle Hospital, Mote Marine Laboratory and Aquarium, Marinelife Center at Juno Beach, the Marine Science Center, Clearwater Marine Aquarium, and the Georgia Sea Turtle Center. Specifically, I would like to thank Richie Moretti, Michelle Bauer, Corrine Rose, Sandy Fournies, Nancy Mettee, Charles Manire, Terry Norton, Ryan Butts, Janine Cianciolo, Douglas Mader, and their invaluable support staff. Essential to the life cycle aspects of this project were the critical input and collaboration of the members and volunteers of the In-water Research Group, including Michael Bressette, Blair Witherington, Shigatomo Hirama, Dean Bagley, Steve Traxler, Richard Herren, and Carrie Crady. -

(Approx) Mixed Micro Shells (22G Bags) Philippines € 10,00 £8,64 $11,69 Each 22G Bag Provides Hours of Fun; Some Interesting Foraminifera Also Included

Special Price £ US$ Family Genus, species Country Quality Size Remarks w/o Photo Date added Category characteristic (€) (approx) (approx) Mixed micro shells (22g bags) Philippines € 10,00 £8,64 $11,69 Each 22g bag provides hours of fun; some interesting Foraminifera also included. 17/06/21 Mixed micro shells Ischnochitonidae Callistochiton pulchrior Panama F+++ 89mm € 1,80 £1,55 $2,10 21/12/16 Polyplacophora Ischnochitonidae Chaetopleura lurida Panama F+++ 2022mm € 3,00 £2,59 $3,51 Hairy girdles, beautifully preserved. Web 24/12/16 Polyplacophora Ischnochitonidae Ischnochiton textilis South Africa F+++ 30mm+ € 4,00 £3,45 $4,68 30/04/21 Polyplacophora Ischnochitonidae Ischnochiton textilis South Africa F+++ 27.9mm € 2,80 £2,42 $3,27 30/04/21 Polyplacophora Ischnochitonidae Stenoplax limaciformis Panama F+++ 16mm+ € 6,50 £5,61 $7,60 Uncommon. 24/12/16 Polyplacophora Chitonidae Acanthopleura gemmata Philippines F+++ 25mm+ € 2,50 £2,16 $2,92 Hairy margins, beautifully preserved. 04/08/17 Polyplacophora Chitonidae Acanthopleura gemmata Australia F+++ 25mm+ € 2,60 £2,25 $3,04 02/06/18 Polyplacophora Chitonidae Acanthopleura granulata Panama F+++ 41mm+ € 4,00 £3,45 $4,68 West Indian 'fuzzy' chiton. Web 24/12/16 Polyplacophora Chitonidae Acanthopleura granulata Panama F+++ 32mm+ € 3,00 £2,59 $3,51 West Indian 'fuzzy' chiton. 24/12/16 Polyplacophora Chitonidae Chiton tuberculatus Panama F+++ 44mm+ € 5,00 £4,32 $5,85 Caribbean. 24/12/16 Polyplacophora Chitonidae Chiton tuberculatus Panama F++ 35mm € 2,50 £2,16 $2,92 Caribbean. 24/12/16 Polyplacophora Chitonidae Chiton tuberculatus Panama F+++ 29mm+ € 3,00 £2,59 $3,51 Caribbean. -

Epibenthic Mobile Invertebrates Along the Florida Reef Tract: Diversity and Community Structure Kristin Netchy University of South Florida, [email protected]

University of South Florida Scholar Commons Graduate Theses and Dissertations Graduate School 3-21-2014 Epibenthic Mobile Invertebrates along the Florida Reef Tract: Diversity and Community Structure Kristin Netchy University of South Florida, [email protected] Follow this and additional works at: https://scholarcommons.usf.edu/etd Part of the Ecology and Evolutionary Biology Commons, Other Education Commons, and the Other Oceanography and Atmospheric Sciences and Meteorology Commons Scholar Commons Citation Netchy, Kristin, "Epibenthic Mobile Invertebrates along the Florida Reef Tract: Diversity and Community Structure" (2014). Graduate Theses and Dissertations. https://scholarcommons.usf.edu/etd/5085 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at Scholar Commons. It has been accepted for inclusion in Graduate Theses and Dissertations by an authorized administrator of Scholar Commons. For more information, please contact [email protected]. Epibenthic Mobile Invertebrates along the Florida Reef Tract: Diversity and Community Structure by Kristin H. Netchy A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science Department of Marine Science College of Marine Science University of South Florida Major Professor: Pamela Hallock Muller, Ph.D. Kendra L. Daly, Ph.D. Kathleen S. Lunz, Ph.D. Date of Approval: March 21, 2014 Keywords: Echinodermata, Mollusca, Arthropoda, guilds, coral, survey Copyright © 2014, Kristin H. Netchy DEDICATION This thesis is dedicated to Dr. Gustav Paulay, whom I was fortunate enough to meet as an undergraduate. He has not only been an inspiration to me for over ten years, but he was the first to believe in me, trust me, and encourage me. -

Molluscs 2018 Program and Abstract Handbook

© Malacological Society of Australia 2018 Abstracts may be reproduced provided that appropriate acknowledgement is given and the reference cited. Requests for this book should be made to: Malacological Society of Australia information at: http://www.malsocaus.org/contactus.htm Program and Abstracts for the 2018 meeting of the Malacological Society of Australasia (2nd to 5th December, Wellington, New Zealand) Cover Photo and Design: Kerry Walton Logo Design: Platon Vafiadis Compilation and layout: Julie Burton, Carmel McDougall and Kerry Walton Publication Date: November 2018 Recommended Retail Price: $25.00 AUD Malacological Society of Australasia, Triennial Conference Table of contents The Conference Venue ................................................................................................................... 3 Venue floorplan ............................................................................................................................. 3 General Information ....................................................................................................................... 4 Molluscs 2018 Organising Committee ............................................................................................. 6 Our Sponsors .................................................................................................................................. 6 MSA Annual General Meeting and Election of Office Bearers ......................................................... 7 President’s Welcome ..................................................................................................................... -

ABSTRACT Title of Dissertation: PATTERNS IN

ABSTRACT Title of Dissertation: PATTERNS IN DIVERSITY AND DISTRIBUTION OF BENTHIC MOLLUSCS ALONG A DEPTH GRADIENT IN THE BAHAMAS Michael Joseph Dowgiallo, Doctor of Philosophy, 2004 Dissertation directed by: Professor Marjorie L. Reaka-Kudla Department of Biology, UMCP Species richness and abundance of benthic bivalve and gastropod molluscs was determined over a depth gradient of 5 - 244 m at Lee Stocking Island, Bahamas by deploying replicate benthic collectors at five sites at 5 m, 14 m, 46 m, 153 m, and 244 m for six months beginning in December 1993. A total of 773 individual molluscs comprising at least 72 taxa were retrieved from the collectors. Analysis of the molluscan fauna that colonized the collectors showed overwhelmingly higher abundance and diversity at the 5 m, 14 m, and 46 m sites as compared to the deeper sites at 153 m and 244 m. Irradiance, temperature, and habitat heterogeneity all declined with depth, coincident with declines in the abundance and diversity of the molluscs. Herbivorous modes of feeding predominated (52%) and carnivorous modes of feeding were common (44%) over the range of depths studied at Lee Stocking Island, but mode of feeding did not change significantly over depth. One bivalve and one gastropod species showed a significant decline in body size with increasing depth. Analysis of data for 960 species of gastropod molluscs from the Western Atlantic Gastropod Database of the Academy of Natural Sciences (ANS) that have ranges including the Bahamas showed a positive correlation between body size of species of gastropods and their geographic ranges. There was also a positive correlation between depth range and the size of the geographic range. -

Australian Natural HISTORY

I AUSTRAliAN NATURAl HISTORY PUBLISHED QUARTERLY BY THE AUSTRALIAN MUSEUM, 6-B COLLEGE STREET, SYDNEY VOLUME 19 NUMBER 7 PRESIDENT, JOE BAKER DIRECTOR, DESMOND GRIFFIN JULY-SEPTEMBER 1976 THE EARLY MYSTERY OF NORFOLK ISLAND 218 BY JIM SPECHT INSIDE THE SOPHISTICATED SEA SQUIRT 224 BY FRANK ROWE SILK, SPINNERETS AND SNARES 228 BY MICHAEL GRAY EXPLORING MACQUARIE ISLAND 236 PART1 : SOUTH ERN W ILDLIFE OUTPOST BY DONALD HORNING COVER: The Rockhopper I PART 2: SUBANTARCTIC REFUGE Penguin, Eudyptes chryso BY JIM LOWRY come chrysocome, a small crested species which reaches 57cm maximum A MICROCOSM OF DIVERSITY 246 adult height. One of the four penguin species which BY JOHN TERRELL breed on Macq uarie Island, they leave for six months every year to spend the IN REVIEW w inter months at sea. SPECTACULAR SHELLS AND OTHER CREATURES 250 (Photo: D.S. Horning.) A nnual Subscription: $6-Australia; $A7.50-other countries except New Zealand . EDITOR Single cop ies: $1 .50 ($1.90 posted Australia); $A2-other countries except New NANCY SMITH Zealand . Cheque or money order payable to The Australian Museum should be sen t ASSISTANT EDITORS to The Secretary, The Australian Museum, PO Box A285, Sydney South 2000. DENISE TORV , Overseas subscribers please note that monies must be paid in Australian currency. INGARET OETTLE DESIGN I PRODUCTION New Zealand Annual Subscription: $NZ8. Cheque or money order payable to the LEAH RYAN Government Printer should be sent to the New Zealand Government Printer, ASSISTANT Private Bag, Wellington. BRONWYN SHIRLEY CIRCULATION Opinions expressed by the authors are their own and do not necessarily represent BRUCE GRAINGER the policies or v iews of The Australian Museum. -

Epibiotic Community of Tegula Viridula (Gastropoda: Trochidae) in Southeastern Brazil

Strombus 18(1-2): 1-14, Jan-dez. 2011 ISSN 1415-2827 (print edition) www.conchasbrasil.org.br/strombus/ Strombus Copyright © 2011 Conquiliologistas do Brasil ISSN 1983-2214 (online edition) Epibiotic community of Tegula viridula (Gastropoda: Trochidae) in southeastern Brazil Vanessa Fontoura-da-Silva¹; Jéssica B. Carneiro¹,² & Carlos H. S. Caetano¹ ¹Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Laboratório de Zoologia de Invertebrados Marinhos, Departamento de Zoologia, Av. Pasteur, 458, sala 309, Urca, Rio de Janeiro, RJ, 22290-240. ²Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Laboratório de Malacologia Límnica e Terrestre, Departamento de Zoologia, Rua São Francisco Xavier, 524, Pav. Haroldo Lisboa da Cunha, sala 525/2. Rio de Janeiro, RJ, 20550-900.e-mail: [email protected] Abstract In this investigation, we present data on composition, frequency of occurrence, volume and weight of the epibiotic community on the snail Tegula viridula (Gmelin, 1791) from Flexeiras beach, Itacuruçá Island, Rio de Janeiro, Brazil. Epibionts found were algae, bryozoans, barnacles, polyplacophorans, polichaete worm tubes, and oysters. Epibionts were found on 82.17% of T. viridula individuals examined, barnacles being the most frequent (64%), followed by polychaetes, algae and oysters. The months of June (2010) and January (2011) had the highest percentages of epibioses recorded: 95.35% and 93.68%, respectively. The percentage of epibionts was positively correlated to the length of the shell. Types of epibionts changed according to length variation of shells. Epibionts also significantly increased the weight and volume of shells. Keywords: Epibiosis, Incrustation, Mollusca, Sepetiba Bay. Resumo Neste trabalho apresentamos dados da composição, frequência de ocorrência, volume e peso da comunidade de epibiontes do caramujo Tegula viridula (Gmelin, 1791) na praia das Flexeiras, Ilha de Itacuruçá, Rio de Janeiro, Brasil. -

Diversidade De Moluscos Marinhos Do Litoral Piauiense

Vol. 1 | nº 1 | ID 76 DIVERSIDADE DE MOLUSCOS MARINHOS DO LITORAL PIAUIENSE LIMA, Mariana Soares1; GONÇALVES, José Nilton de Araújo2; ROCHA, Wáldima Alves da3 RESUMO Os moluscos são animais pertencentes ao filo Mollusca e estão presentes em quase todos os ambientes do globo terrestre, eles estão distribuídos em oito classes, a saber: Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda, Monoplacophora, Polyplacophora, Scaphopoda, Solenogaster e Caudofoveata. Além de serem considerados bioindicadores de poluição em ambientes aquáticos, estes animais são indispensáveis para o bem estar e saúde do ser humano por diversas razões, dentre elas é possível citar o fornecimento de material para alimentícios e fármacos, e a realização de serviços ecossistêmicos imprescindíveis para o funcionamento adequado do planeta. Este trabalho teve por objetivo conhecer a fauna de moluscos do litoral do Piaui. As coletas do material foram realizadas nos anos de 2017 e 2019, durante cinco dias de coletas cada, em dois pontos distintos do litoral Piauiense: a Praia do Coqueiro (município de Luis Correia) e a Praia de Barra Grande (município de Cajueiro da Praia). Os moluscos foram coletados manualmente em horários de maré baixa. Foram fixados com formaldeído a 10%, preservados em álcool 70% e levados para o Laboratório de Zoologia da Universidade Federal do Piauí, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, onde o material foi triado e identificado de acordo com a literatura específica. Até o momento já foram identificadas 18 espécies distribuídas entre as classes Polyplacophora -

29 Classe: GASTROPODA Família: Columbellidae Espécie: Anachis

29 Classe: GASTROPODA Família: Columbellidae Espécie: Anachis lyrata (Sowerby I, 1832) Distribuição: Costa Rica ao Panamá, Cuba ao Brasil (Ceará a Santa Catarina) Tamanho máximo: 18 mm Classe: GASTROPODA Família: Columbellidae Espécie: Columbella mercatoria (Linnaeus, 1758) Distribuição: Texas, Flórida, Índias Ocidentais ao Brasil (Pará a São Paulo, Atol das Rocas, Fernando de Noronha e Ilhas Trindade) Tamanho máximo: 24 mm Classe: GASTROPODA Família: Phasianellidae Espécie: Eulithidium affine (C. B. Adams, 1850) Distribuição: Texas, Caribe ao Brasil (Pará a Santa Catarina, Atol das Rocas, Fernando de Noronha e Ilhas Trindade) Tamanho máximo: 9 mm 30 Classe: GASTROPODA Família: Fissurellidae Espécie: Diodora caynensis (Lamarck, 1822) Distribuição: Maryland a Flórida, Texas ao Brasil (Pará a Santa Catarina, Fernando de Noronha) Tamanho máximo: 51 mm Classe: GASTROPODA Família: Fasciolariidae Espécie: Leucozonia nassa (Gmelin, 1791) Distribuição: Flórida, Texas, Índias Ocidentais ao Brasil (Pará a Santa Catarina, Atol das Rocas, Fernando de Noronha e Ilhas Trindade) Tamanho máximo: 60 mm Classe: GASTROPODA Família: Columbellidae Espécie: Parvanachis obesa (C. B. Adams, 1845) Distribuição: Virgínia, Flórida ao Texas; Bermudas, Brasil (Amapá a Santa Catarina) e Uruguai Tamanho máximo: 6 mm 31 Classe: GASTROPODA Família: Caecidae Espécie: Caecum pulchellum Stimpson, 1851 Distribuição: New Hampshire, Texas ao Brasil (Pará a Santa Catarina) e Uruguai Tamanho máximo: 4 mm Classe: GASTROPODA Família: Caecidae Espécie: Caecum ryssotitum Folin,