Piano Regolatore Generale 2013

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Dalla Mobilità All'emigrazione. Il Caso Del Piemonte Sud-Occidentale

Dalla mobilità all'emigrazione. Il caso del Piemonte sud-occidentale Dionigi Albera Realtà molto complesse e modelli troppo semplici Lo studio dei fenomeni migratori è stato per lungo tempo incline ad adagiarsi nell'alveo di una interpretazione dicotomica e meccanica. Alcuni modi di ragionare tipici del senso comune sono filtrati nella riflessione accademica, in un crescendo culminato col successo della teoria della modernizzazione, che ha condotto ad esasperare la contrapposizione tra la "modernità" e un universo "tradizionale" privo, tra le altre cose, anche di una consistente mobilità. Tutto può diventare molto semplice, in questo modo. Un mondo rurale, essenziamente statico e tendenzialmente autosufficiente, ad un certo punto sarebbe stato indotto ad espellere una parte della popolazione in seguito alla rottura dell'equilibrio: una rottura dovuta a fattori quali l'incremento demografico, l'insufficienza dell'agricoltura o l'influsso del mondo esterno. Un simile modello è stato spesso applicato al periodo della "grande emigrazione" europea. Così, studiando la mobilità, si è finito spesso per suggerire l'immobilità del periodo precedente a quello che si metteva a fuoco. Negli ultimi anni un deciso rinnovamento è venuto da una serie di studi che hanno cercato di evadere dalle griglie amministrativo-burocratiche delle rilevazioni statistiche. Ricerche di taglio micro-storico, prosopografico o biografico, così come lavori di carattere antropologico hanno fatto emergere la complessità dei movimenti di popolazione all'interno dell'Europa. Le tecniche d'indagine della demografìa storica, inoltre, hanno spesso consentito di misurare l'intensità di questi movimenti per periodi pre-statistici(l). Così, la situazione attuale appare piuttosto contraddittoria: vecchie e nuove tendenze convivono in qualche modo, spesso senza che la loro incompatibilità venga alla luce. -

Aa Aa Provincia Di Cuneo 2015-02-16 49897 Pdf

REGIONE PIEMONTE BU8 26/02/2015 Provincia di Cuneo Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche Provvedimento di autorizzazione provvisoria n. 376 del 13.02.2015 relativo alle domande di concessione preferenziale e di riconoscimento delle derivazioni di acque che hanno assunto natura pubblica (9° elenco). Regolamento regionale 5.3.2001, n. 4/R e s.m.i. Comunicazione di autorizzazione, in via provvisoria, alla continuazione delle derivazioni ai sensi dell’ art. 2, comma 4, del Regolamento regionale 5.3.2001, n. 4/R. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 7.8.1990, n. 241: Amministrazione competente: Provincia di Cuneo; Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Settore Gestione Risorse del Territorio, Ufficio Acque, primo piano, corso Nizza, 21 - Cuneo; Responsabile del procedimento: Dott. Alessandro RISSO; Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni: Elena Manfredi (tel. 0171 445604) IL DIRIGENTE DEL SETTORE dispone la pubblicazione dell’allegato provvedimento n° 376 del 13/02/2015 relativo all’oggetto. Cuneo lì, 16 febbraio 2015 Il Dirigente del Settore Alessandro Risso 6LWRZHE ZZZSURYLQFLDFXQHRLW (PDLOXIILFLRDFTXH#SURYLQFLDFXQHRLW 3(& SURWRFROOR#SURYLQFLDFXQHROHJDOPDLOLW ',5(=,21(6(59,=,$,&,77$',1,(,035(6( 6(7725(*(67,21(5,6256('(/7(55,725,2 8)),&,2$&48( &RUVR1L]]D&XQHRID[ 2**(772 5(*2/$0(172 5(*,21$/( 0$5=2 1 5 ',6&,3/,1$ '(, 352&(',0(17, ', &21&(66,21( 35()(5(1=,$/( 2 ', 5,&2126&,0(172 '(//( 87,/,==$=,21, ', $&48( &+( +$112 $668172 1$785$ 38%%/,&$ $8725,==$=,21( ,1 9,$ -

Abano Terme Acerra Aci Castello Acqualagna Acquanegra

Abano Terme Alzano Scrivia Azzano San Paolo Belvedere Marittimo Acerra Amelia Azzate Benevento Aci Castello Anagni Bagnaria Benna Acqualagna Ancarano Bagnatica Bentivoglio Acquanegra Cremonese Ancona Bagno A Ripoli Berchidda Adro Andezeno Bagnoli Di Sopra Beregazzo Con Figliaro Affi Angiari Bagnolo Cremasco Bereguardo Afragola Anguillara Veneta Bagnolo Di Po Bergamo Agliana Annicco Bairo Bernareggio Agliano Annone Di Brianza Baone Bertinoro Agliè Antrodoco Baranzate Besana in Brianza Agna Anzola D’Ossola Barasso Besenello Agordo Aosta Barbarano Vicentino Besnate Agrate Brianza Appiano Gentile Barberino Di Mugello Besozzo Agugliano Appiano sulla strada del vino Barberino Val D’Elsa Biassono Agugliaro Aprilia Barbiano Biella Aicurzio Arce Barchi Bientina Ala Arcene Bardello Bigarello Alano Di Piave Arco Bareggio Binago Alba Arconate Bariano Bioglio Alba Adriatica Arcore Barlassina Boara Pisani Albairate Arcugnano Barone Canavese Bolgare Albano Laziale Ardara Barzago Bollate Albaredo Arnaboldi Ardea Barzanò Bollengo Albaredo D’Adige Arese Basaluzzo Bologna Albavilla Arezzo Baselga Di Pinè Bolsena Albese Con Cassano Argelato Basiano Boltiere Albettone Ariccia Basiliano Bolzano Albiano Arluno Bassano Bresciano Bolzano Vicentino Albiate Arquà Petrarca Bassano Del Grappa Bomporto Albignasego Arquà Polesine Bassano In Teverina Bonate Sotto Albino Arre Bastida Pancarana Bonemerse Albiolo Arsago Seprio Bastiglia Bonorva Albisola Superiore Artegna Battaglia Terme Borghetto S. Spirito Albuzzano Arzachena Battuda Borgo San Dalmazzo Aldeno Arzano Baveno -

Cristina Brovia (UNITO)

Seasonal migrants in the agriculture of northern Italy. The case of Cuneo. International Workshop “Migrant Workers in the agricultural sector. Trajectories, circularity and rights A comparative perspective Madrid, 3-4 December 2015 Cristina Brovia, PhD candidate University of Turin and Paris 1 Presentation plan 1. The province of Cuneo • The agricultural context • The region of Saluzzo (fruit production) • The region of Langhe-Roero (wine production) 2. Agricultural labour in the province of Cuneo • General characteristics • Migrant workers • Origins • Working conditions • Housing conditions • Focus on Moroccan and Romanian workers The province of Cuneo (Piedmont) Cuneo’s agricultural context 1 The province of Cuneo holds the third place in Italy for gross sealable agricultural production with a contribution to GDP and employment well above the national average The agricultural production reflects the geoclimatical nature of the area: internal planes are ideal for pulse, fruits and cereals, mountains and high hills for hazelnuts and wine grapes A high quality production: 5 IGPs (protected geographic indication) - Cuneo red Apples, Cuneo strawberries, Cuneo small fruits, Cuneo chestnuts and Cuneo hazelnuts and several DOCG wines (including Barolo and Barbaresco) Cuneo’s agricultural context 2 2010 2000 Farms Cultivated Cultivable Farms Cultivated Cultivable (n) land (ha) land (ha) (n) land (ha) land (ha) 24.847 313.071 417.116 35.842 330.564 457.309 Strong reduction of the number of farms (-30,7%) but a moderate decrease of the cultivable -

11.14 - CHERASCO EBRAICA - Itinerari Ebraico-Piemontesi - Approfond

11.14 - CHERASCO EBRAICA - Itinerari Ebraico-Piemontesi - Approfond. - Saluzzo.docx (ITALIANO) La prima testimonianza certa sulla presenza di ebrei in città risale al 1484, quando furono cacciati da Piasco, nei pressi di Saluzzo, da Ludovico Il. Nel 1564 è accertata la presenza di un esiguo nucleo ebraico, vero e proprio punto di riferimento e di accoglienza per le zone circostanti. Verso la fine del XVI secolo gli ebrei di Saluzzo possedevano un cimitero e il loro numero aumentò. Nel 1631 il Marchesato di Saluzzo passò ai Savoia e nel 1705 vi fu un tentativo, fallito, da parte del vescovo di segregare in un'unica zona gli ebrei saluzzesi che vivevano sparsi per la città. Nel 1724 si istituì un primo ghetto, di cui si ignora l'esatta ubicazione, nel quale vivevano nel 1761 68 ebrei suddivisi in 13 famiglie. Nel 1795 fu istituito il cosiddetto ghetto nuovo. Gli ebrei di Saluzzo praticavano non solo il prestito di denaro, ma erano anche fabbricanti di gioielli e mercanti di stoffe. La sinagoga: via Deportati Ebrei 29 Attraverso un arco ci si immette in un cortile su cui si affacciano i balconi e i pianerottoli delle case; a destra si trova, all'ultimo piano, la sinagoga, ristrutturata una prima volta nel 1832 sulla preesistente settecentesca. La sala di culto, cui si accede da una preziosa porta in legno, è ampia, a pianta rettangolare, illuminata da otto finestre. L’Aron settecentesco, in legno dorato scolpito con inserti di piccoli specchi sia esterni che interni, è l'unico in Piemonte con porte non rettilinee ma ondulate; una pedana rialzata terminante a pianta ottagonale collega l'Aron alla tevah, non a baldacchino ma formata da un essenziale tavolo in legno scolpito. -

D.D. 937 Del 08/10/2019

BANDO N. 3 PSR 2014-2020 - MISURA 5 - SOTTOMISURA 5.1 ALLEGATO N. 1 GRADUATORIA DEFINITIVA operazione 5.1.2 RETI ANTIGRANDINE ELENCO IDONEI E FINANZIABILI Denominazione Sede legale Dato/ Valore/UM Identificativo SUPERFICIE DOMANDA DI IMPIANTO MOTIVAZIONE ATTRIBUZIONE Desc. Utilizzo POSIZIONE POSIZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA SOSTEGNO (ettari) PUNTEGGIO GRADUATORIA DEFINITIVA Importo investimento contributo (max 50%) PUNTEGGIO 20201157300 AZIENDA AGRICOLA ARMANDO ANDREA VIA TETTO NUOVO 6 - 12022 - BUSCA (CN) PESCO NETTARINA 0,3300 42 € 2.508,00 € 1.254,00 confermato il punteggio automatico 1 confermato il punteggio automatico in REGIONE COLOMBARO DEI ROSSI 42 - 12037 RISSO MASSIMO 20201154281 - SALUZZO (CN) PESCO NETTARINA 0,6365 42 € 5.030,90 € 2.515,45 seguito a correzione errori palesi 2 SOCIETA' AGRICOLA NONSOLOFRUTTA DI VIA SAN DEFENDENTE N 3 - 12032 - BARGE 20201153770 RAVIOLO FRATELLI S.S. (CN) MELO 0,7268 42 € 4.942,24 € 2.471,12 confermato il punteggio automatico 3 20201153978 ARNEODO GIORGIO VIA ASILO 2 - 12025 - DRONERO (CN) MELO 1,4033 42 € 22.000,00 € 11.000,00 confermato il punteggio automatico 4 20201156930 SASIA ANDREA VIA LORETO 64 - 12022 - BUSCA (CN) MELO 0,3919 41 € 2.664,92 € 1.332,46 confermato il punteggio automatico 5 20201157250 AZIENDA AGRICOLA ARMANDO ANDREA VIA TETTO NUOVO 6 - 12022 - BUSCA (CN) MELO 0,7600 41 € 5.776,00 € 2.888,00 confermato il punteggio automatico 6 REG RUATA EANDI VIA SCARNAFIGI 8 - SOCIETA' AGRICOLA LA CIOCCHETTA S.S. 20201155189 12037 - SALUZZO (CN) MELO 0,9525 41 € 7.239,00 € 3.619,50 confermato -

ARCHIVI DI FAMIGLIE E DI PERSONE, Materiali Per Una Guida, II

206 Archivi di famiglie e persone 2083. NEGRI AS Novara. Vèrsamento. Dati complessivi: bb. 11 (1537-1931 con docc. in copia dal 1167). Elenco. Carte patrimoniali della famiglia Negri, conservate nell'archivio dell'Ospedale maggiore della carità, riguardanti case di Novara e tenute agricole che Giuseppe Negri, nel 1900, lasciò in eredità all'ospedale stesso. BIBi., Guida, III, p. 183. 2084. NEGRONI Giovanni AS Novara. Deposito. Dati complessivi: bb. 3 (1812-1843). La documentazione è costitnita da carte professionali e personali del magistrato e awocato Giovanni Negroni. È conservata in Raccolte. e miscellanee, Mano scritti. 2085. NEGROTTO Biella, Fondazione Sella. Dati complessivi: scatole 6 (XIX-XX). Carte della famiglia Negrotto di Genova; si segualano quelle relative a Pericle f N egrotto, tenente colonnello dei bersaglier� irredentista e nazionalista. 2086. NIBBIA AS Novara. Versamento. Dati complessivi: b. 1 (1561-1780). Elenco. I! piccolo fondo, conservato nell'archivio dell'Ospedale maggiore della carità, contiene carte patrimoniali della famiglia, pervenute all'ente insieme con le pro prietà lasciate in eredità da Carlo Nibbia, chirurgo. BIBi., Guida, III, p. 183. ' , 2087. NICOLIS ,AS Novara. Versamento. Dati complessivi: pergg. 68 (1386-1492). Regesto; in ventario 1457. Le pergamene sono conservate nell'archivio dell'Ospedale maggiore della carità. Con testamento dell'anno 1401 Giovannino Nicolis destinò i propri beni alla fon dazione, in Novara, dell'Ospedale di S. Antonio, poi concentrato (1482) nell'Ospedale della carità. Un piccolo nucleo dell'archivio Nicolis (23 pergame ne) si trova nella raccolta Canetta (vedi scheda relativa). BIBe., Guida, III, p. 183. l. Codicetto contenente privilegi della famiglia Ponzone. Secolo XVI in. -

Comune Di Manta

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO COMUNE DI MANTA PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE STRUTTURALE 2/15 Ai sensi del commma 4 art. 17 della L.R. n.56 del 15/12/1977 e s.m.i. REVISIONE DEL QUADRO DEL DISSESTO Proposta tecnica Progetto Preliminare RELAZIONE E NORMATIVA GEOLOGICA IL GEOLOGO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE STUDIO GEOLOGICO dott. Orlando COSTAGLI Via Pedona 5 12100 Cuneo T. 0171491644 F. 01711872843 Aprile 2016 [email protected] STUDIO GEOLOGICO COSTAGLI Comune di Manta: Variante L.R. 3/13 con revisione del quadro del dissesto Fig. 1 - Il centro abitato di Manta, anno 2012. Pag. 1 STUDIO GEOLOGICO COSTAGLI Comune di Manta: Variante L.R. 3/13 con revisione del quadro del dissesto Parte Ia : RELAZIONE 1. PREMESSA 2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO STRUTTURALE 3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO‐STRATIGRAFICO DELLA PIANURA 4. IDROGEOLOGIA 5. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 6. PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA 7. SISMICITA’ DELL’AREA 8. DATI GEOFICICI GENERALI DEL TERRITORIO COMUNALE 9. CLASSI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO Allegati: Tav. 1 CARTA DELL’ACCLIVITA’, scala 1:10.000. Tav. 2 CARTA GEOMORFOLOGICA,DEI DISSESTI, DELLA DINAMICA FLUVIALE E DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE, scala 1:10.000. Tav. 3 CARTA GEOIDROLOGICA, scala 1:10.000. Tav. 4 CARTA DELLA CARATTERIZZAZIONE LITOTECNICA DEI TERRENI E DELLA SUSCETTIVITA’ ALL’AMPLIFICAZIONE SISMICA, scala 1:10.000. Tav. 5 CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA E DELLA I‐ DONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA, scala 1:10.000. Tav. 6 CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO NATURALE ED ARTIFICIALE E RELATIVE FASCE DI RISPETTO, scala 1:10.000. SCHEDE DI RILEVAMENTO DELLE FRANE Parte IIa : NORMATIVA GEOLOGICA Pag. 2 STUDIO GEOLOGICO COSTAGLI Comune di Manta: Variante L.R. -

(Cn) Centro Diurno Per Anziani Alba

Denominazione Comune Indirizzo CASA DI RIPOSO A.B. OTTOLENGHI ALBA CORSO ASTI 3, 12051 ALBA (CN) CENTRO DIURNO PER ANZIANI ALBA VIA GENERAL GOVONE 11, 12051 ALBA (CN) CENTRO RIABILITAZIONE FERRERO ALBA VIA DE AMICIS 16, 12051 ALBA (CN) COMUNITA' FAMILIARE C/O CASA DI RIPOSO A.B. OTTOLENGHI ALBA CORSO ASTI 3, 12051 ALBA (CN) PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA - COTTOLENGO DI TORINO ALBA VIA VERNAZZA 10, 12051 ALBA (CN) RESIDENZA LA LUNA BAGNASCO VIA NAZIONALE 59, 12071 BAGNASCO (CN) IPAB D. BERTONE BAGNOLO PIEMONTE C.SO VITTORIO EMANUELE 32, 12031 BAGNOLO PIEMONTE (CN) FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DON ERNESTO UBERTI BARGE VIA GALLO 11, 12032 BARGE (CN) ISTITUTO S. DOMENICO BARGE VIA COTTOLENGO 3, 12032 BARGE (CN) RESIDENZA LE RONDINI BATTIFOLLO VIA CANTONE 8/A, 12070 BATTIFOLLO (CN) CASA DI RIPOSO CASA NOSTRA BEINETTE VIA ROMA 27, 12081 BEINETTE (CN) RSA PAOLA GAMBARA BENE VAGIENNA VIA DELL'OSPEDALE 5 , 12041 BENE VAGIENNA (CN) CASA DON DALMASSO BERNEZZO VIA VILLANIS 16, 12010 BERNEZZO (CN) RSA PADRE FANTINO BORGO SAN DALMAZZO VIA MONTE BIANCO 19, 12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN) CASA SPERANZA BOVES VIA FUNGA 79, 12012 BOVES (CN) OPERE ASSISTENZIALI UNIFICATE MONS. CALANDRI BOVES PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO 1, 12012 BOVES (CN) SOGGIORNO AURORA BOVES VIA CHIESA VECCHIA 5, 12012 BOVES (CN) STELLA DEL MATTINO BOVES VIA MELLANA 9, 12012 BOVES (CN) I GLICINI BRA VIA S.GIOVANNI LONTANO 31, 12042 BRA (CN) PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA - COTTOLENGO DI TORINO BRA VIA FRATELLI CARANDO 28, 12042 BRA (CN) RESIDENZA MARIO FRANCONE BRA VIA UMBERTO I 29, 12042 BRA (CN) RESIDENZA MONTEPULCIANO BRA STRADA MONTEPULCIANO 76, 12042 BRA (CN) SOGGIORNO L'IMMACOLATA BRA VIA VISCONTI VENOSTA 82 - FRAZ. -

STATUS PROGETTO FWA Aggiornato Il 4 Novembre 2019 Da Infratel Italia

STATUS PROGETTO FWA aggiornato il 4 novembre 2019 da Infratel Italia Regione Provincia Comune STATUS PROGETTO FWA al 04 Novembre 2019 Piemonte Cuneo Acceglio Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Aisone Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Alba Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Albaretto della Torre Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Alto Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Argentera In progettazione definitiva Piemonte Cuneo Arguello In approvazione progetto definitivo Piemonte Cuneo Bagnasco Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Bagnolo Piemonte Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Baldissero d'Alba Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Barbaresco Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Barge In esecuzione Piemonte Cuneo Barolo Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Bastia Mondovì Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Battifollo Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Beinette Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Bellino In esecuzione Piemonte Cuneo Belvedere Langhe Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Bene Vagienna Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Benevello Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Bergolo In progettazione definitiva Piemonte Cuneo Bernezzo Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Bonvicino In progettazione definitiva Piemonte Cuneo Borgo San Dalmazzo Lavori Completati Piemonte Cuneo Borgomale In approvazione progetto definitivo Piemonte Cuneo Bosia In progettazione definitiva Piemonte Cuneo -

Zone Del Sistema Confartigianato Cuneo -> Comuni

“Allegato B” UFFICI DI ZONA DELL’ASSOCIAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE CUNEO Zone e loro limitazione territoriale. Elenco Comuni. Zona di ALBA Alba Albaretto della Torre Arguello Baldissero d’Alba Barbaresco Barolo Benevello Bergolo Borgomale Bosia Camo Canale Castagnito Castelletto Uzzone Castellinaldo Castiglione Falletto Castiglione Tinella Castino Cerretto Langhe Corneliano d’Alba Cortemilia Cossano Belbo Cravanzana Diano d’Alba Feisoglio Gorzegno Govone Grinzane Cavour Guarene Lequio Berria Levice Magliano Alfieri Mango Montà Montaldo Roero Montelupo Albese Monteu Roero Monticello d’Alba Neive Neviglie Perletto Pezzolo Valle Uzzone Piobesi d’Alba Priocca Rocchetta Belbo Roddi Rodello Santo Stefano Belbo Santo Stefano Roero Serralunga d’Alba Sinio Tone Bormida Treiso Trezzo Tinella Vezza d’Alba Zona di BORGO SAN DALMAZZO Aisone Argentera Borgo San Dalmazzo Demonte Entracque Gaiola Limone Piemonte Moiola Pietraporzio Rittana Roaschia Robilante Roccasparvera Roccavione Sambuco Valdieri Valloriate Vernante Vinadio Zona di BRA Bra Ceresole d’Alba Cervere Cherasco La Morra Narzole Pocapaglia Sanfrè Santa Vittoria d’Alba Sommariva del Bosco Sommariva Perno Verduno Zona di CARRÙ Carrù Cigliè Clavesana Magliano Alpi Piozzo Rocca Cigliè Zona di CEVA Alto Bagnasco Battifollo Briga Alta Camerana Caprauna Castellino Tanaro Castelnuovo di Ceva Ceva Garessio Gottasecca Igliano Lesegno Lisio Marsaglia Mombarcaro Mombasiglio Monesiglio Montezemolo Nucetto Ormea Paroldo Perlo Priero Priola Prunetto Roascio Sale delle Langhe Sale San Giovanni Saliceto -

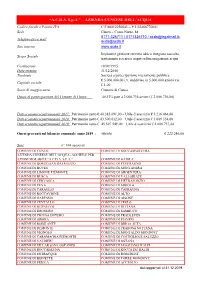

A.C.D.A. S.P.A.” - AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA Codice Fiscale E Partita IVA: C.F.80012250041 – P.I

“A.C.D.A. S.p.A.” - AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA Codice fiscale e Partita IVA: C.F.80012250041 – P.I. 02468770041 Sede Cuneo – Corso Nizza, 88 0171-326711 / 0171326710 / [email protected] Telefono-fax-e.mail [email protected] Sito internet www.acda.it Impianti e gestione servizio idrico integrato;raccolta, Scopo Sociale trattamento e scarico acque reflue;erogazione acqua Costituzione 18/09/1995 Data termine 31/12/2050 Tipologia Società a partecipazione interamente pubblica €.5.000.000,00 i.v. suddiviso in 5.000.000 azioni v.n. Capitale sociale €.1,00 Socio di maggioranza Comune di Cuneo Quota di partecipazione del Comune di Cuneo: 40,13% pari a 2.006.736 azioni (€.2.006.736,00) Dati economico/patrimoniali 2017: Patrimonio netto €.40.385.691,00 – Utile d’esercizio € 3.216.464,00 Dati economico/patrimoniali 2018: Patrimonio netto €.43.500.812,00 – Utile d’esercizio € 3.009.334,00 Dati economico/patrimoniali 2019: Patrimonio netto €. 45.507.549,00 – Utile d’esercizio € 2.006.737,00 Oneri gravanti sul bilancio comunale anno 2019 : -utenze € 222.246,00 Soci n° 104 associati COMUNE DI CUNEO COMUNE DI ROCCASPARVERA AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA - SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE "A.C.D.A. S.P.A." COMUNE DI GAIOLA COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO COMUNE DI PEVERAGNO COMUNE DI BOVES COMUNE DI MONTANERA COMUNE DI LIMONE PIEMONTE COMUNE DI ARGENTERA COMUNE DI BUSCA COMUNE DI VALLORIATE COMUNE DI CERVASCA COMUNE DI PIETRAPORZIO COMUNE DI CEVA COMUNE DI MOIOLA COMUNE DI CARAGLIO COMUNE DI CAPRAUNA COMUNE DI ROCCAVIONE COMUNE DI ALTO COMUNE DI GARESSIO COMUNE DI AISONE