Libellenstudien in Australien

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Great Dividing Range Dominates the East Coast and Offers Waterfalls from Dizzy Heights WORDS and PHOTOS by MURRAY and MARGARET SEEN T86852

You shall pass - Old Grafton Road, NSW THE LONG DIVISION The Great Dividing Range dominates the east coast and offers waterfalls from dizzy heights WORDS AND PHOTOS BY MURRAY AND MARGARET SEEN T86852 – THE WANDERER JULY 2016 – 24 THE GREAT DIVIDING RANGE read with interest the article Not Conquer the Divide in the May issue of The Wanderer. We began touring in I1965 with a Kombi van, and had always been peeved by signs that read four-wheel-drive only, hence the eventual move to 4X4. In 2014, we bought a 4X4 motorhome, an Explorer based on a Mitsubishi Triton. We had come across the Top End from WA via Jim Jim and Twin Falls and up to Cooktown through the Daintree and the Bloomfield Track. We decided to do a waterfall crawl down the east coast so we got ourselves into the Great Divide at the earliest opportunity. We travelled largely on unsealed roads and forestry tracks including some fire breaks, coming out of the bush only to replenish our fuel; food for us and diesel for the vehicle. We spent 11 days in the Atherton Tablelands, where there are dozens of beautiful waterfalls. These range from the ‘almost perfect’ Milla Milla Falls to the tiny cascades on local creeks. We were lucky that we had two days of heavy rain which made the falls all the more interesting. It also made the tracks interesting and the edges soft. We ventured onto a narrow track to Tully Gorge where about half way down we met a large motorised crane heading out. -

Ÿþm I C R O S O F T W O R

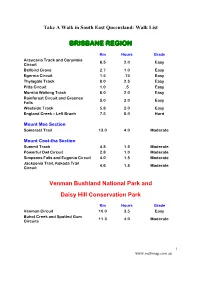

Take A Walk in South East Queensland: Walk List BRISBANE REGION Km Hours Grade Araucaria Track and Corymbia 6.5 2.0 Easy Circuit Bellbird Grove 2.7 1.0 Easy Egernia Circuit 1.5 .75 Easy Thylogale Track 8.0 2.5 Easy Pitta Circuit 1.0 .5 Easy Morelia Walking Track 6.0 2.0 Easy Rainforest Circuit and Greenes 5.0 2.0 Easy Falls Westside Track 5.8 2.0 Easy England Creek – Left Brach 7.5 6.0 Hard Mount Mee Section Somerset Trail 13.0 4.0 Moderate Mount Coot-tha Section Summit Track 4.8 1.5 Moderate Powerful Owl Circuit 2.8 1.0 Moderate Simpsons Falls and Eugenia Circuit 4.0 1.5 Moderate Jacksonia Trail, Kokoda Trail 4.6 1.5 Moderate Circuit Venman Bushland National Park and Daisy Hill Conservation Park Km Hours Grade Venman Circuit 10.0 3.5 Easy Buhot Creek and Spotted Gum 11.3 4.0 Moderate Circuits 1 www.melbmap.com.au Take A Walk in South East Queensland: Walk List Blue Lake National Park Km Hours Grade Tortoise Lagoon and Blue Lake 5.2 2.0 Easy Blue Lake, the Beach and Neem- 13.5 4.0 Mod Beeba Moreton Island National Park Km Hours Grade Desert Walking Track 2.0 1.0 Easy Mount Tempest, Telegraph Track 22.0 8.0 Moderate Circuit Blue Lagoon, Honeyeater Lake Circuit 6.5 2.0 Easy Rous Battery to The Desert 19.6 6.0 Moderate Little Sandhills to Big Sandhills 16.0 5.0 Moderate Mirapool Lagoon 1.0 1.0 Easy SUNSHINE COAST and HINTERLAND Glass House Mountains National Park Km Hours Grade Tibrogargan Circuit 3.3 1.5 Easy Mount Tibrogargan Summit 3.0 3.5 Hard Trachyte Circuit 5.6 2.0 Easy Mount Ngungun Track 1.5 2.0 Moderate Mount Beerwah Summit 2.6 -

August Rally Killarney View Cabins and Caravan Park Th Th **Wednesday 15 - Monday 20 August**

1 Peninsula Caravan Club Inc. UP ROUND PENINSULA THE NEWSLETTER - JULY 2018 August Rally Killarney View Cabins and Caravan Park th th **Wednesday 15 - Monday 20 August** Address: 55 O'Maras Rd, Killarney QLD 4373 (Cnr Claydons & O’Maras Rd) Phone: (07) 4664 1522 Rates: Powered sites – $30 per night; $190 per week How to get there: (235 klms) Take the Cunningham Highway to Warwick. Turn left after large car sales yard into Percy St; turn sharp right onto McEvoy St (700mtrs); At the roundabout, take the 1st exit onto Warwick Killarney Rd. Follow for 32klms (approx.) and turn left into Omaras Rd. Turn left onto Claydon Rd and Killarney View Cabins and Caravan Park will be on your left. Alternatively, if you have a GPS, (223 klms) take Cunningham Highway to Freestone Rd in Clintonvale (on left after the rest stop at Gladfield); Continue on Freestone Rd to T-junction. Turn left into Jack Smith Gully Rd, then Warwick Yangan Rd and Yangan Killarney Rd to Claydon Rd in Killarney. DO NOT USE THE BOONAH – KILLARNEY RD AS IT IS NOT SUITABLE FOR CARAVANS. I HAVE ALSO BEEN TOLD THAT THE LINDSAY HWY IS VERY WINDING AND NOT NICE TO TRAVEL ON. EMERGENCY DETAILS -FIRE OR MEDICAL To seek urgent help, continual quick short blasts of a whistleor car horn (3 seconds on/off). Upon hearing this member are requested to proceed in an orderly manner to the site of the whistle or car horn bringing with them mobile phone, fire extinguisher, water bucket, fire blanket, torch and first aid kit POST CODE - 4563 2 Things to see and do: CONDAMINE GORGE & KILLARNEY Visit Queen Mary Falls National Park Walk along the creek to Browns Falls View Daggs Falls from the easy to access viewing platform Walk the national trail section on Condamine River Road Watch sunset at Carr’s Look out See the moss gardens on the NSW/QLD border Look for platypus Bird watching Bushwalking (self guided) If you would like to try a challenging walk or adventure there are graded walks at Queen Mary Falls. -

World Heritage the Most Highly Protected Areas in Australia

Magazine of National Parks Association of Queensland World Heritage The most highly protected areas in Australia PLUS Abuse it...and lose it Reflections on 60 years of National Park experiences ALSO FEATURED Main Range National Park Hastings River mouse Issue 18 December 2017 - January 2018 1 Contents From the President ������������������������� 3 Main Range National Park ������������� 10 FROM THE PRESIDENT World Heritage - an introduction ������ 4 Hastings River mouse ������������������� 12 Abuse it���and lose it - The National Park Experience �������� 13 reflections on 60 years of national Spotlight: Ranger of the Month ������ 14 park experiences ���������������������������� 8 What’s On / Vale �������������������������� 15 Editorial team Advertising enquiries Jeannie Rice and Marika Strand� Please email admin@npaq�org�au or phone (07) 3367 0878� Graeme Bartrim Contributor guidelines Advertising policy President, National Parks Association of Queensland (NPAQ) NPAQ invites contributions to Protected Advertisements are required to align with articles� Please email admin@npaq�org�au for a relevant NPAQ policies� NPAQ reserves the At university a few years ago one of to make long term decisions�” that any new national parks are to be schedule of future editions� right to refuse any advertisement at any time� Advertisement in Protected does not imply the text books was The Theory of •“It’s time for the conservation declared only if sufficient management Contributors, please include contact details NPAQ’s endorsement of products or services� -

ADELAIDE and KANGAROO ISLAND ESCAPE(A41) Duration : 5 DAYS

ADELAIDE AND KANGAROO ISLAND ESCAPE(A41) Duration : 5 DAYS DAY 01: Adelaide to Kangaroo Island (107 km to Cape Jervis) Penneshaw (at Ferry terminal) to American River 40km Flinders Chase 150km This morning make your way to Cape Jervis for a 45 minute ferry to Kangaroo Island. Kangaroo Island is the largest island off the South Australian coast and shows nature at its wildest and most majestic in a magical combination of sun and sea, native flora and fauna. The coastline of the island changes from the attractive curved beach at Emu Bay to the rugged cliffs and roaring surf of the south. On the west are two of the island’s natural wonders; Admirals Arch, a huge arch where stalactites are silhouetted against the afternoon sun, a magnificent sight. The other is Remarkable Rocks, huge unusually shaped granite boulders. DAY 02: Kangaroo Island There is a never ending list of things to do and see on Kangaroo Island and today you have time to explore the natural beauty of this island and discover Australian wildlife – in the wild! DAY 03: Kangaroo Island Another day today to see all that there is offer on Kangaroo Island; highlights include Flinders Chase National Park, Kelly Hill Caves, the “Koala Walk” and visit Seal Bay Conservation Park for a chance to walk amongst Sea Lions. DAY 04: Kangaroo Island to Adelaide (from Cape Jervis: 107 km) Penneshaw (at Ferry terminal) from American River 40km; Flinders Chase 150km Depart Kangaroo Island, taking the ferry from Penneshaw to Cape Jervis and return to Adelaide at leisure. -

Main Range National Park and Spicers Gap Road Conservation Park Management Statement 2013

Main Range National Park and Spicers Gap Road Conservation Park Management Statement 2013 Park size: Plans and agreements Main Range National Park 30,235ha a Bonn Convention Spicers Gap Road Conservation 6.5ha Park a China–Australia Migratory Bird Agreement Neilsons Creek Reserve for a Conservation status and draft management plan for Environmental Purposes 164.7ha Dasyurus maculatus and D. hallucatus in southern Queensland Bioregion: South Eastern Queensland a Coxen’s fig-parrot Cyclopsitta diophthalma coxeni recovery plan QPWS region: South East a Japan–Australia Migratory Bird Agreement a National recovery plan for the black-breasted button- Local government area: Scenic Rim Region quail Turnix melanogaster Lockyer Valley Region Recovery plan for the Hastings River mouse Southern Downs Region Pseudomys oralis a Recovery plan for stream frogs of South East State electorate: Beaudesert Queensland Lockyer a Recovery plan for the angle-stemmed myrtle Southern Downs Austromyrtus gonoclada a Republic of Korea–Australia Migratory Bird Agreement Legislative framework a Swift parrot recovery plan a Aboriginal Cultural Heritage Act 2003 Thematic strategies a Environment Protection Biodiversity Conservation Act 1999 (Cwlth) a Level 2 Fire Management Strategy a Level 2 Pest Management Strategy a Native Title Act 1993 (Cwlth) a Nature Conservation Act 1992 a Queensland Heritage Act 1992 Vision Main Range National Park is a protected area of outstanding natural and scenic values that is appreciated for its rugged landscapes and high diversity of ecosystems, native species and recreation opportunities. Conservation purpose Main Range National Park conserves large areas of open forest and rainforest communities and small areas of montane heath. It is one of the largest national parks in South East Queensland and provides secure habitat for large numbers of common species and species of conservation significance. -

October 2020

JILALAN Albert River Circuit Sat 24 th Oct Monthly Magazine of The BRISBANE CATHOLIC BUSHWALKING CLUB I S S U E N o 601 ISSN: 1836-3121 OCTOBER 2020 DATE Day DESCRIPTION LEADER Phone No Type Grade AUGUST 21 Fri JTS – Port Office Hotel Karen Social 22 Sat Mt Greville Michele DW 23 Sun Club Hut Working Bee Iain DW 25-29 Tu-Sat Banff Mountain Film Festival 30 Sun Venman Bushland & Buhot Ck Louise DW SEPTEMBER 02 Wed Coffee Night - Barcella Restaurant Cath Social 03 Thurs Karawatha Wildflowers Phil DW 05 Sat Darlington Range (Canungra) Pat L DW 10 Thurs Shipstern (Binna Burra) Phil DW 13 Sun Caboolture to Wamuran Sue W DW 18 Fri JTS Green Beacon Karen Social 19 Sat Coolangatta to Currumbin Phil DW 26 Sat Noosa Trails Terry DW OCTOBER 01 Thurs Varsity Lakes to Broadbeach Phil DW 03 Sat Toolona Ck (O’Reilly’s) Phil DW 04 Sun Kate Quinlan Midday Lunch Greg Social 07 Wed Cafe ION Bar at Mitchelton. Michele E Social 10 Sat East Crk to West Crk in Twmba Russ 0427 743 534 DW L13 14 Wed Downfall Creek #3 Boondall Wetlands Greg 3351 4092 Stroll M22 15 Thu Shipstern Circuit Phil 5522 9702 DW XL35 16 Fri JTS – Red Brick Hotel Karen 0417 718 591 Social 17 Sat Maroochy to Coolum Beach Liz 0414 252 003 DW M13 19 Mon Monthly Meeting Russ 0427 743 534 Meeting 21 Wed Chermside Hills #2 Greg 3351 4092 Stroll M22 24 Sat Albert River Circuit Phil 5522 9702 DW XL35 28 Wed Keperra Hill Greg 3351 4092 Stroll M33 31 Sat Mt Beerburrum and Ngungun Michele J 3353 2822 DW S33 NOVEMBER 04 Wed A Taste to Croquet Michele E 3351 4092 Social 04 Wed Coffee Night @ Tibetan -

QLD MOTO PARK Tent at One of the Scenic Rim’S Remember

VISIT SCENIC RIM your nextIS CLOSER adventure THAN YOU THINK Scenic Rim Visitor Guide | Contents WELCOME 5 THE LOST WORLD & CHRISTMAS CREEK 34-35 FOOD & WINE 6-11 RATHDOWNEY & MT BARNEY 36-37 OUTDOOR ADVENTURE 12-20 BOONAH, ARATULA, LAKE WHERE TO STAY 21-24 MOOGERAH & LAKE MAROON 38-39 WEDDINGS & SPECIAL EVENTS 25 KALBAR, HARRISVILLE, PEAK EVENTS CALENDAR 26-27 CROSSING & ROADVALE 40-41 MARKETS 27 PUBLIC ART 42 TAMBORINE MOUNTAIN 28-29 WILDLIFE 43 BEECHMONT & CANUNGRA 30-31 ITINERARIES 44-46 BEAUDESERT & KOORALBYN 32-33 VISITOR INFORMATION CENTRES 47 VISIT SCENIC RIM Published by On the cover: While the publishers have made all reasonable efforts HINK R THAN YOU T to ensure the accuracy of information contained in this your nextIS CL adventureOSE Scenic Rim Regional Council Looking towards Mt Lindesay from Mt PO Box 25, Beaudesert Q 4285 Barney. Image by Melissa Findley. publication at the time of printing, Scenic Rim Regional Council assumes no responsibility for any errors or omissions [email protected] On this page: that may have occured. All copy images, design and artwork words by Alice Gorman Road to O'Reilly's. Local food and wine remain the property of Scenic Rim Regional Council and may design by Emily Pearce at the Bunyip Scenic Rim Resort. not be reproduced in part or in whole, without the written photography by Trevor Worden, permission of Scenic Rim Regional Council. except where noted © Scenic Rim Regional Council 2018 SCENIC RIM SCENIC RIM VISITSCENICRIM.COM.AU | Page 2 Gold Coast and North PARKS OF THE Scenic Rim Stradbroke Island Beenleigh To Brisbane GOLD COAST AND SCENIC RIM To Brisbane 13 P a c ifi c Wickham H ig Timber h w a y d Reserve R Plunkett e n i r Conservation o b Park m Ji a m T To Peak Crossing, b - 1 Warril View o d Wickham M o r To Gatton Mount Beau To Ipswich Harrisville, Ipswich Jimboomba o u m f n r E b e National d t a Brummel a a s d o – t W R Park H o Conservation Park h l a a u l m d n Coomera o o R xenford n o d O - Gold Co R B a d - Getting here.. -

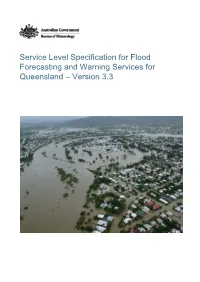

Service Level Specification for Flood Forecasting and Warning Services for Queensland – Version 3.3

Service Level Specification for Flood Forecasting and Warning Services for Queensland – Version 3.3 This document outlines the Service Level Specification for Flood Forecasting and Warning Services provided by the Commonwealth of Australia through the Commonwealth Bureau of Meteorology for the State of Queensland in consultation with the Queensland Flood Warning Consultative Committee Service Level Specification for Flood Forecasting and Warning Services for Queensland Published by the Commonwealth Bureau of Meteorology GPO Box 1289 Melbourne VIC 3001 (03) 9669 4000 www.bom.gov.au With the exception of logos, this guide is licensed under a Creative Commons Australia Attribution Licence. The terms and conditions of the licence are at www.creativecommons.org.au © Commonwealth of Australia (Bureau of Meteorology) 2021 Cover image: Aerial photo looking south over Rosslea during the Townsville February 2019 flood event. (Photograph courtesy of the Australian Defence Force). Service Level Specification for Flood Forecasting and Warning Services for Queensland Table of Contents 1 Introduction ..................................................................................................................... 2 2 Flood Warning Consultative Committee .......................................................................... 4 3 Bureau flood forecasting and warning services ............................................................... 5 4 Level of service and performance reporting .................................................................. -

Gold Coast and Scenic Rim Journey Guide

Queensland National Parks Gold Coast and Scenic Rim national parks Contents Parks at a glance ........................................................................2 Welcome .....................................................................................3 Plan your getaway .......................................................................6 Choose your adventure ...............................................................7 Burleigh Head National Park .......................................................8 David Fleay Wildlife Park .............................................................9 Nerang National Park and State Forest ......................................10 Pine Ridge Conservation Park ...................................................11 Tamborine National Park ...........................................................12 Springbrook National Park ........................................................14 Lamington National Park ...........................................................16 Main Range National Park .........................................................18 Mount Barney National Park ......................................................20 Moogerah Peaks National Park .................................................21 Glen Rock State Forest ..............................................................22 Travel safely ..............................................................................23 Further information ...................................................................24 Parks -

491 INDE X 4WD Travel 471 Hire 213, 471 Itineraries

© Lonely Planet Publications 491 Index 4WD travel 471 Australian-Italian Festival 319 Frankland Islands 360-1 hire 213, 471 Australian Butterfly Sanctuary 363 Gold Coast 138-54 itineraries 25 Australian Gospel Music Festival 164 Halfway Island 244 tours 131, 134, 155, 200, 212-13, Australian Institute of Marine Science Hook Island 287-8 215, 281, 311, 392 314 Humpy Island 244 Australian Outback Spectacular 149 Lizard Island 401 A Australian Rodeo Heritage Centre 169 Long Beach 242 Abattoir Swamp Environment Park Australian Rules Football 37 Long Island 286-7 393 Australian Skins 454 Mackay 263-4 INDEX Abbey Museum 182 Australian Stockman’s Hall of Fame Middle Island 244 accommodation 448-50, see also & Outback Heritage Centre 437 Monkey Beach 242 individual locations Australian Sugar Industry Museum Newell Beach 383-4 activities 61-70, see also individual 332 Palm Cove 357-9 activities Australian Venom Zoo 362 Sarina Beach 269 Adventure Way 446-7 Australian Workers Heritage Centre Trinity Beach 357 aerial tours, see scenic flights 439 Whitehaven Beach 292 AFL 37 Australia Zoo 182-3 Yorkeys Knob 356-7 Agnes Water 249-53 Ayton 395 bêche-de-mer 360 Airlie Beach 279-86, 280 Bed & Breakfast & Farmstay Association air travel 463-6, 467 B of Far North Queensland 449 to/from Brisbane 106 B&Bs 449 Bedarra Island 332 to/from Cairns 352 Babinda 354-5 bed bugs 481 to/from Townsville 307 Ballandean 170-3 Bedourie 445 Alexandra Park & Zoo 228 ballooning Beef Australia 236 Alligator Creek 314 Brisbane 84-5 Beerburrum mail robbery 32 Alma Park Zoo 83 -

National Arrangements for Flood Forecasting and Warning (Bureau of Meteorology, 2015)1

Service Level Specification for Flood Forecasting and Warning Services for Queensland – Version 2.0 This document outlines the Service Level Specification for Flood Forecasting and Warning Services provided by the Commonwealth of Australia through the Bureau of Meteorology for the State of Queensland in consultation with the Queensland Flood Warning Consultative Service Level Specification for Flood Forecasting and Warning Services for Queensland Service Level Specification for Flood Forecasting and Warning Services for Queensland Published by the Bureau of Meteorology GPO Box 1289 Melbourne VIC 3001 (03) 9669 4000 www.bom.gov.au With the exception of logos, this guide is licensed under a Creative Commons Australia Attribution Licence. The terms and conditions of the licence are at www.creativecommons.org.au © Commonwealth of Australia (Bureau of Meteorology) 2013. Cover image: Moderate flooding on the Fitzroy River at Yaamba, March 2012 | photograph by the Bureau of Meteorology. Service Level Specification for Flood Forecasting and Warning Services for Queensland Table of Contents 1 Introduction ..................................................................................................................... 2 2 Flood Warning Consultative Committee .......................................................................... 4 3 Bureau flood forecasting and warning services ............................................................... 5 4 Level of service and performance reporting ..................................................................