West Bohemian Historical Review VII | 2017 | 2

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

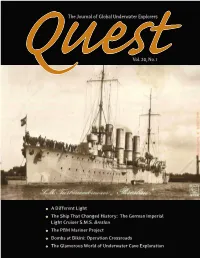

The Journal of Global Underwater Explorers Vol. 20, No. 1

The Journal of Global Underwater Explorers QuestVol. 20, No. 1 • A Different Light • The Ship That Changed History: The German Imperial Light Cruiser S.M.S. Breslau • The PBM Mariner Project • Bombs at Bikini: Operation Crossroads • The Glamorous World of Underwater Cave Exploration A Quarterly Journal Produced by Global Underwater Explorers QuestVol. 20, No. 1 EDITORS Kaitlin Kovacs Beth Murphy SENIOR EDITOR Panos Alexakos DESIGN EDITOR S.M.S. Breslau (Archive Dimitri Galon) Sheila D. Hardie PHOTOGRAPHERS Kathryn Arant Departments Kees Beemster Leverenz EQUIPMENT & TRAINING 4 JP Bresser Decompression: Revisiting Old Katy Fraser Assumptions Dimitri Galon S. Rhein Schirato Natalie Gibb John Kendall ENVIRONMENT 9 Jesper Kjøller The Sardinia Project Megan Lickliter-Mundon A. Marassich Claudio Provenzani ECOLOGY 13 Derk Remmers The Ecological Features of Valerie Wright Mediterranean Submarine Caves E. Romano, Ph.D. and L. Bergamin EXPLORATION 18 KTs: A Special Class of World War II Quest is published by: Cargo Ship Global Underwater Explorers 18487 High Springs Main Street C. Provenzani, E. Romano, Ph.D. and L. Zocca High Springs, Florida, 32643 Visit Quest on Facebook! www.facebook.com/ QuestJournal 2 Quest FeaturesContents A Different Light K. Fraser 22 The Ship That Changed 25 History: The German Imperial Light Cruiser S.M.S. Breslau D. Galon The PBM Mariner 33 Project K. Beemster Leverenz Bombs at Bikini: 39 Operation Crossroads J. Kjøller The Glamorous World of 46 Underwater Cave Exploration N. Gibb GUE AFFILIATES 32 GUE PARTNERS 56-58 THIS ISSUE'S CONTRIBUTORS 59 JP Bresser Vol. 20, No. 1 3 Equipment & Training Decompression: Revisiting Old Assumptions By Sergio Rhein Schirato D. -

Abkürzungen, Die in FEIT Und REFERENTIE Verwendet Werden : EN : Abbreviations Used in FEIT and REFERENTIE : NL : Afkortingen Gebruikt in FEIT En REFERENTIE

FEIT : ALLGEMEIN / GENERAL / ALGEMEEN DE : Abkürzungen, die in FEIT und REFERENTIE verwendet werden : EN : Abbreviations used in FEIT and REFERENTIE : NL : Afkortingen gebruikt in FEIT en REFERENTIE : D* = Datum unsicher/date not sure/datum onzeker. T* = Zeit unsicher/time not sure/tijd onzeker HÄFEN / PORTS / HAVENS Vor allem im Feld 'FEIT' benutzt, wenn ein Hafenname unbekannt ist. Mainly used in the field 'FEIT', when the name of a port is unknown. Voornamelijk gebruikt in het veld 'FEIT', als een havennaam onbekend is. Dld = - Hafen auf deutschem Grundgebiet, d.h. alle deutschen Häfen, die frei anlaufbar waren vor der Besetzung Norwegens. - Port on German territory, that is all german ports a Uboat could enter freely even before the occupation of Norway. -Haven op het duitse grondgebied, t.t.z. een der duitse havens die door U-boten vrij konden aangelopen worden, zelfs voor de bezetting van Noorwegen. Fr = - Hafen an Frankreichs Atlantik-Küste. - French Atlantic port. - Franse atlantische haven. In = - Hafen im Indischen Ozean. - Indian Ocean port. - Haven in Indische Oceaan. Mz = - Hafen im Mittelmeer. - Mediterranean port. - Haven in de Middelandse Zee. Nw = - Hafen in Norwegen. - Norwegian port. - Noorse haven. Ost = - Hafen in der Ostsee. - Baltic port. - Haven in Oostzee. Zz = - Hafen im Schwarzen Meer. - Black Sea port. - Haven in de Zwarte Zee. REFERENTIE : ALLGEMEIN / GENERAL / ALGEMEEN + = - Versenkt. Wenn es als Plus-Zeichen verwendet wird, geht dies aus dem Text hervor. - Sunk. When used as the sign for an addition, this becomes evident from the text. - Tot zinken gebracht. Wanneer het als plus-teken wordt gebruikt blijkt dit uit de tekst. -

''Brandenburg'' Class Battleships

''Brandenburg'' class battleships PDF generated using the open source mwlib toolkit. See http://code.pediapress.com/ for more information. PDF generated at: Thu, 08 Dec 2011 02:51:24 UTC Contents Articles Brandenburg class battleship 1 SMS Brandenburg 7 SMS Kurfürst Friedrich Wilhelm 12 SMS Weissenburg 18 SMS Wörth 23 References Article Sources and Contributors 27 Image Sources, Licenses and Contributors 28 Article Licenses License 29 Brandenburg class battleship 1 Brandenburg class battleship SMS Kurfürst Friedrich Wilhelm Class overview Operators: Kaiserliche Marine Ottoman Navy Succeeded by: Kaiser Friedrich III-class battleship Built: 1890—94 In commission: 1893—1938 Completed: 4 Lost: 1 Scrapped: 3 General characteristics Type: Battleship Displacement: 10013 t (9855 long tons; 11037 short tons) Length: 379.58 ft (115.70 m) Beam: 64 ft (20 m) Draught: 26 ft (7.9 m) Propulsion: 2 shafts triple expansion 10000 ihp (7500 kW) Speed: 17 knots (31 km/h) Range: 4500 nautical miles (8300 km) at 10 knots (20 km/h) Complement: 568 Armament: 2 × 2 - 28 cm (11 in) K L/40 guns 2 × 28 cm (11 in) BL / 35 caliber guns 8 × 10.5 cm (4.1 in) QF guns 8 × 8.8 cm (3.5 in) QF guns 3 × 45 cm (18 in) torpedo tubes Armor: Belt 12–16 inches turrets 9 inches (230 mm) deck 3 inches (76 mm) Brandenburg class battleship 2 The four Brandenburg-class pre-dreadnought battleships were Germany's first ocean-going battleships. They were also the first German warship, of any type, to be fitted with wireless communications. The class comprised Brandenburg, Kurfürst Friedrich Wilhelm, Weißenburg, and Wörth. -

Análisis De Los Hundimientos De Buques De Carga Y Pasaje Durante La Segunda Guerra Mundial

Análisis de los hundimientos de buques de carga y 4 de febrero pasaje durante la 2013 Segunda Guerra Mundial Autor: Angel Sevillano Maldonado Tutor: Francesc Xavier Martínez de Osés Diplomatura en Navegación Marítima Trabajo Final de Carrera Facultad de Náutica de Barcelona – UPC DEDICATORIA A mis hermanas, por todo el apoyo e interés mostrado hacia este trabajo. AGRADECIMIENTOS Al primer oficial Néstor Rodríguez, del buque Playa de Alcudia, por darme a conocer muchos de los desastres analizados en el trabajo, al profesor Xavier Martínez de Osés, por su gran colaboración y a todos aquellos que me han brindado su ayuda cuando ha sido necesario. Gracias a todos. Análisis de los hundimientos de buques de carga y pasaje durante la Segunda Guerra Mundial INDICE 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................... 9 2. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL .......................................................10 2.1 INTRODUCCIÓN ...............................................................................10 2.2 PRINCIPALES ESCENARIOS DEL TEATRO BÉLICO..........................12 2.2.1 LA GUERRA DEL PACIFICO ..............................................................12 2.2.2 LA GUERRA SUBMARINA DEL MAR BÁLTICO.............................17 3. ANÁLISIS DE LOS NAUFRAGIOS.........................................................20 3.1 MV WILHELM GUSTLOFF..................................................................20 3.1.1 DATOS GENERALES DEL BUQUE ..............................................20 3.1.2 -

FST 752, BTNR 7252) Hinzugefügt / Added / Toegevoegd

11.08.20201 Erklärungen zur Computer-Datei "Duikboot.dbf" *********************************************** Explanations about the "Duikboot.dbf" computer file Toelichting bij het "Duikboot.dbf" computer-bestand Deutsch/English/Nederlands DATEI, SPALTE NUMMER / DBASE, FIELD NUMBER / BESTAND VELD NUMMER: 1 = NUMMER - Identifikationsnummer einer Zeile in die dbf - Identificationnumber of a recordline in the dbf - uniek identificatienummer van een lijn in de dbf 2-4 = DA MA JA (Datum/date/datum) DA = Tag/day/dag MA = Monat/month/maand JA = Jahr/year/jaar Datum unsicher / date not sure / datum onzeker => 'D*' in FEIT. Besondere Daten / special dates / bijzondere data Formatierung 3 Datumfelder / format 3 date-fields / structuur 3 datumvelden: zz Tag / day / dag yy Monat / month / maand xx Jahr 19.. / year 19.. / jaar 19.. Die Verwendung von numerische Felder anstatt ein Feld im Datum Format zur Eingabe vom Datum erlaubt es unterschiedliche Zahlenkombinationen ein zu geben um ein annäherndes Datum zu dokumentieren. Dies im Fall das richtige Datum ist unbekannt. Die nachstehende Kombinationen wurden definiert und können vorkommen in DUIKBOOT: By using numerical fields instead of the proper date-format to indicate the date, various combinations are possible to give an approximate date, should the exact one be unknown. Following combinations are defined and may be encountered in DUIKBOOT: Het gebruik van numerische velden in de plaats van een veld met datum-structuur voor de datum laat verschillende getalcombinaties toe om een benaderende datum aan te geven, daar waar de juiste datum onbekend is. Volgende combinaties werden gedefinieerd en kunnen worden gebruikt in DUIKBOOT: a. 00 00 xx - nur das Jahr ist bekannt; - only the year is available; - alleen het jaar is gekend. -

An Automobile, Autocar, Motor Car Or Car Is a Wheeledmotor Vehicle Used for Transporting Passengers, Which Also Carries Its Own Engine Or Motor

An automobile, autocar, motor car or car is a wheeledmotor vehicle used for transporting passengers, which also carries its own engine or motor. Most definitions of the term specify that automobiles are designed to run primarily on roads, to have seating for one to eight people, to typically have four wheels, and to be constructed principally for the transport of people rather than goods.[3] Propulsion is a means of creating force leading to movement. Look up propulsion in Wiktionary, the free dictionary. A propulsion system has a source of mechanical power (some type of engine or motor, muscles), and some means of using this power to generate force, such as wheel and axles, propellers, apropulsive nozzle, wings, fins or legs. Other components such as clutches,gearboxes and so forth may be needed to connect the power source to the force generating component. Ground propulsion is any mechanism for propellingsolid bodies along the ground, usually for the purposes oftransportation. The propulsion system often consists of a combination of an engine or motor, a gearbox Automotive engineering is an applied science that includes elements of Mechanical engineering, Electrical engineering, Electronic Engineering, Software Engineeringand Safety engineering as applied to the design, manufacture and operation of automobiles, buses and trucks and their respective engineering subsystems.and wheel and axles in standard applications. n automobiles, the wheelbase is the horizontal distance between the center of the front wheel and the center of the rear wheel. At equilibrium, the total torque of the forces acting on the car is zero, and thus the wheelbase is related to the force on each pair of tires by the following formula: where is the force on the front tires, is the force on the rear tires, is the wheelbase, is the distance from the center of gravity (CG) to the rear wheels, is the distance from the center of gravity to the front wheels ( + = ), is the mass of the car, and is the gravity constant. -

Bücher Hamburg

445B_HK_Umschlag_17.5mm_v3.qxd 20.04.20174:30UhrSeite1 22. MAI 2017 WERTVOLLE BÜCHER HAMBURG Ketterer Kunst Auktion 445 22. Mai 2017 WERTVOLLE BÜCHER 22. MAI 2017 WERTVOLLE BÜCHER HAMBURG 445B_HK_Umschlag_17.5mm_v3.qxd 20.04.2017 4:30 Uhr Seite 2 445B_HK_001-005_pre_v2.qxd 19.04.2017 23:33 Uhr Seite 1 445B_HK_001-005_pre_v2.qxd 19.04.2017 23:33 Uhr Seite 2 445B_HK_001-005_pre_v2.qxd 19.04.2017 23:33 Uhr Seite 3 445. AUKTION Wertvolle Bücher Manuskripte · Autographen · Dekorative Graphik Maritime und Norddeutsche Kunst Auktion Montag, 22. Mai 2017 10.30 h Los 500 – 573 Maritime und Norddeutsche Kunst 11.30 h Los 150 – 331 Wertvolle Bücher 14.30 h Los 332 – 494 Wertvolle Bücher 17.00 h Los 1 – 102 Wertvolle Bücher – Abendauktion Ketterer Kunst Hamburg Holstenwall 5, 20355 Hamburg Anfahrt siehe Lageplan hinten Vorbesichtigung Mittwoch–Freitag 10.–12. Mai 2017 11.00 –17.00 h Montag–Freitag 15.– 19. Mai 2017 11.00 –17.00 h Sonntag 21. Mai 2017 für auswärtige Kunden nach telefonischer Vereinbarung Ketterer Kunst Hamburg Holstenwall 5, 20355 Hamburg Vorderumschlag Kat.nr. 12 – Kurfürstenbibel. Nürnberg 1700. Vorderes Vorsatz (doppelblattgr.) Kat.nr. 81 – G. Heym, Umbra vitae. München 1924. Frontispiz Kat.nr. 1 – Pariser Stundenbuch auf Pergament. Frankreich um 1520. Vorletzte Seite Kat.nr. 86 – Meistereinband von G. Levitzky. Paris um 1920. Hinteres Vorsatz (doppelblattgr.) Kat.nr. 31 – J. F. Grohmann, Ideenmagazin. Leipzig 1798-1806. Rückumschlag Kat.nr. 67 – H. Weissenborn, Bunte Bilder aus Material des Setzkastens. Leipzig 1928. 445B_HK_001-005_pre_v2.qxd 19.04.2017 23:33 Uhr Seite 4 INFORMATIONEN Käufer Buyers Schätzpreise Estimates Die im Katalog aufgeführten Preise sind Schätzpreise.