Coppa Europa 1985 L'unione Sovietica Torna Al

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

2014 Commonwealth Games Statistics – Men's

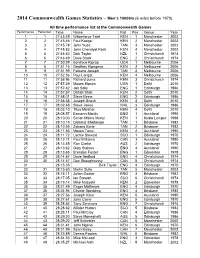

2014 Commonwealth Games Statistics – Men’s 10000m (6 miles before 1970) All time performance list at the Commonwealth Games Performance Performer Time Name Nat Pos Venue Year 1 1 27:45.39 Wilberforce Talel KEN 1 Manchester 2002 2 2 27:45.46 Paul Kosgei KEN 2 Manchester 2002 3 3 27:45.78 John Yuda TAN 3 Manchester 2002 4 4 27:45.83 John Cheruiyot Korir KEN 4 Manchester 2002 5 5 27:46.40 Dick Taylor NZL 1 Christchurch 1974 6 6 27:48.49 Dave Black ENG 2 Christchurch 1974 7 7 27:50.99 Boniface Kiprop UGA 1 Melbourne 2006 8 8 27:51.16 Geoffrey Kipngeno KEN 2 Melbourne 2006 9 9 27:51.99 Fabiano Joseph TAN 3 Melbourne 2006 10 10 27:52.36 Paul Langat KEN 4 Melbourne 2006 11 11 27:56.96 Richard Juma KEN 3 Christchurch 1974 12 12 27:57.39 Moses Kipsiro UGA 1 Delhi 2010 13 13 27:57.42 Jon Solly ENG 1 Edinburgh 1986 14 14 27:57.57 Daniel Salel KEN 2 Delhi 2010 15 15 27:58.01 Steve Binns ENG 2 Edinburgh 1986 16 16 27:58.58 Joseph Birech KEN 3 Delhi 2010 17 17 28:02.48 Steve Jones WAL 3 Edinburgh 1986 18 18 28:03.10 Titus Mbishei KEN 4 Delhi 2010 19 19 28:08.57 Eamonn Martin ENG 1 Auckland 1990 20 20 28:10.00 Simon Maina Munyi KEN 1 Kuala Lumpur 1998 21 21 28:10.15 Gidamis Shahanga TAN 1 Brisbane 1982 22 22 28:10.55 Zakaria Barie TAN 2 Brisbane 1982 23 23 28:11.56 Moses Tanui KEN 2 Auckland 1990 24 24 28:11.72 Lachie Stewart SCO 1 Edinburgh 1970 25 25 28:12.71 Paul Williams CAN 3 Auckland 1990 25 26 28:13.45 Ron Clarke AUS 2 Edinburgh 1970 27 27 28:13.62 Gary Staines ENG 4 Auckland 1990 28 28 28:13.65 Brendan Foster ENG 1 Edmonton 1978 29 29 28:14.67 -

Italia / Italy

XIII IAAF World Championships Daegu (KOR) - 27 agosto-4 settembre Italia / Italy I componenti della staffetta 4x100 azzurra medaglia d’argento agli Europei 2010 di Barcellona The Italian 4x100 team, silver medallist at the 2010 European Championships of Brarelona La Delegazione The Delegation FIDAL La Delegazione / The Delegation Federazione Italiana Alberto Morini Capo Delegazione / Head of the Delegation di Atletica Leggera Franco Angelotti Consigliere Addetto / Council Member Italian Athletics Federation Francesco Uguagliati Direttore Tecnico / Technical Director Via Flaminia Nuova, 830 00191 Roma, Italia Vittorio Visini Assistente D.T. / Assistant to TD www.fidal.it Rita Bottiglieri Team Manager Francesco Cuccotti Team Manager Presidente /President Marco Sicari Addetto Stampa / Press Officer Franco Arese Pierluigi Fiorella Medico / Doctor Giuseppe Fischetto Medico / Doctor Consiglieri Antonio Abbruzzese Fisioterapista / Physio Council Members Maria M. Marello Fisioterapista / Physio Alberto Morini (Vice Presidente Vicario / Senior Vice President ) Filippo Di Mulo Tecnico / Coach Adriano Rossi (Vice Presidente / Giuseppe Mannella Tecnico / Coach Vice President ) Roberto Pericoli Tecnico / Coach Stefano Andreatta Fabio Pilori Tecnico / Coach Franco Angelotti Roberto Piscitelli Tecnico / Coach Marcello Bindi Nicola Silvaggi Tecnico / Coach Giovanni Caruso Angelo Zamperin Tecnico / Coach Alessandro Castelli Augusto D’agostino Michele Basile Tecnico Personale / Personal Coach Francesco De Feo Riccardo Ceccarini Tecnico Personale / Personal -

Shot Put Diamond Race 19.07.2018

Men's Shot Put Diamond Race 19.07.2018 Start list Shot Put Time: 19:15 Records Order Athlete Nat NR PB SB 1 Kevin MAYER FRA 20.72 16.51 16.51 WR 23.12 Randy BARNES USA Westwood 20.05.90 2 Frederic DAGEE FRA 20.72 20.04 20.04 AR 23.06 Ulf TIMMERMANN GDR Chania 22.05.88 3 Curtis JENSEN USA 23.12 21.63 21.63 NR 11.00 Sébastien GATTUSO MON Arles 20.05.07 WJB 21.14 Konrad BUKOWIECKI POL Oslo 09.06.16 4 David STORL GER 23.06 22.20 21.18 MR 22.56 Joe KOVACS USA 17.07.15 5 Darlan ROMANI BRA 21.95 21.95 21.95 DLR 22.56 Joe KOVACS USA Monaco 17.07.15 6 Darrell HILL USA 23.12 22.44 21.57 SB 22.67 Tomas WALSH NZL Auckland 25.03.18 7 Tomáš STANĚK CZE 22.01 22.01 21.46 8 Michał HARATYK POL 22.08 22.08 22.08 9 Ryan CROUSER USA 23.12 22.65 22.53 2018 World Outdoor list 10 Tomas WALSH NZL 22.67 22.67 22.67 22.67 Tomas WALSH NZL Auckland 25.03.18 22.53 Ryan CROUSER USA Eugene, OR 26.05.18 22.08 Michał HARATYK POL Ostrava 13.06.18 21.95 Darlan ROMANI BRA Eugene, OR 26.05.18 Medal Winners Road To The Final 21.63 Curtis JENSEN USA Bragança 08.07.18 21.57 Darrell HILL USA Des Moines, IA 23.06.18 1 Tomas WALSH (NZL) 21 21.46 Tomáš STANĚK CZE Ostrava 13.06.18 2017 - London IAAF World Ch. -

13 Friday, July 9 9:25 PM

USATF Olympic Trials Missouri’s Involved Athletes, Coaches, & Staff Michelle Moran Fiona Asigbee Women’s Heptathlon Women’s Heptathlon 2000 Big 12 Champion 2003 Big 12 Champion Janae Strickland Women’s Shot Put Christian Cantwell Derrick Peterson Two-time All-American Men’s Shot Put Men’s 800m Run 2004 IAAF World Indoor Champ 1999 NCAA Champion World’s Leading Shot Putter1 American Collegiate Record Holder Tim Dunne Ray Hughes Men’s 800m Run Men’s Steeplechase2 2003 All-American 1997 Big 12 Champion Dr. Rick McGuire Brett Halter Jared Wilmes Tom Lewis Jen Artioli Esteban Missouri Head Coach Missouri Asst. Coach Missouri Asst. Coach Sports Information Sports Medicine Ruvalcaba Heptathlon Coach Throws Coach Men’s Distance Coach Message Therapy 1 Photo by Kirby Lee (Sporting Image) at 2004 IAAF Indoor Championships 2 Photo by Allison Wade (New York R.R.) at 2003 Maine Distance Festival Missouri Track & Field 2004 News & Notes CONTACT INFO: Outdoor Season TOM LEWIS USATF Olympic Team Trials (O) 573-884-9486 (C) 573-424-9447 Sacramento, Calif. (F) 573-882-4720 July 9-18, 2004 [email protected] Inside the Notes... USA Track & Field Olympic Trials #21 MISSOURI PARTICIPANTS Location: Sacramento, Calif. TRACK & FIELD'S OLYMPIC TRIALS BEGIN FRIDAY IN SACRAMENTO Track: A.G. Spanos Sports Complex 3-11 CHRISTIAN CANTWELL Seven current and former Tigers to embark Hosts: Sacramento Sports Commission, 12-14 DERRICK PETERSON on two-week long trip 15 TIMOTHY DUNNE Sacramento State University, and 16-17 MICHELLE MORAN USA Track & Field The U.S. Track and Field Olympic Team Trials will begin Friday, July 9th in Sacramento, Calif., and seven current 18-19 FIONA ASIGBEE Advancement: The top three in each and former Tigers will be in attendance, vying for a spot 20-21 JANAE STRICKLAND event will land a spot Team USA that travels in the 27th Olympic Games to be held in Athens, Greece 22-23 RAY HUGHES to the 2004 Olympic Games in Athens, in August. -

2016 Olympic Games Statistics – Men's 10000M

2016 Olympic Games Statistics – Men’s 10000m by K Ken Nakamura Record to look for in Rio de Janeiro: 1) Last time KEN won gold at 10000m is back in 1968. Can Kamworor, Tanui or Karoki change that? 2) Can Mo Farah become sixth runner to win back to back gold? Summary Page: All time Performance List at the Olympic Games Performance Performer Time Name Nat Pos Venue Year 1 1 27:01.17 Kenenisa Bekele ETH 1 Beijing 2008 2 2 27:02.77 Sileshi Sihine ETH 2 Beijing 2008 3 3 27:04.11 Micah Kogo KEN 3 Beijing 2008 4 4 27:04.11 Moses Masai KEN 4 Beijing 2008 5 27:05.10 Kenenisa Bekele 1 Athinai 2004 6 5 27:05.11 Zersenay Tadese ERI 5 Beijing 2008 7 6 27:06.68 Haile Gebrselassie ETH 6 Beijing 2008 8 27:07.34 Haile Gebrselassie 1 Atlanta 1996 Slowest winning time since 1972: 27:47.54 by Alberto Cova (ITA) in 1984 Margin of Victory Difference Winning time Name Nat Venue Year Max 47.8 29:59.6 Emil Zatopek TCH London 1948 18.68 27:47.54 Alberto Cova ITA Los Angeles 1984 Min 0.09 27:18.20 Haile Gebrselassie ETH Sydney 2000 Second line is largest margin since 1952 Best Marks for Places in the Olympics Pos Time Name Nat Venue Year 1 27:01.17 Kenenisa Bekele ETH Beijing 2008 2 27:02.77 Sileshi Sihine ETH Beijing 2008 3 27:04.11 Micah Kogo KEN Beijing 2008 4 27:04.11 Moses Masai KEN Beijing 2008 5 27:05.11 Zersenay Tadese ERI Beijing 2008 6 27:06.68 Haile Gebrselassie ETH Beijing 2008 7 27:08.25 Martin Mathathi KEN Beijing 2008 Multiple Gold Medalists: Kenenisa Bekele (ETH): 2004, 2008 Haile Gebrselassie (ETH): 1996, 2000 Lasse Viren (FIN): 1972, 1976 Emil -

3D Biomechanical Analysis of Women's High Jump Technique

STUDY VIEWPOINT© by IAAF 3D Biomechanical Analysis 27:3; 31-44, 2012 of Women’s High Jump Technique by Vassilios Panoutsakopoulos and Iraklis A. Kollias ABSTRACT AUTHORS The purpose of the present study was to in- Vassilios Panoutsakopoulos is a PhD Can- vestigate the three-dimensional kinemat- didate in Biomechanics. He teaches Track ics of contemporary high jump technique and Field in the Department of Physical during competition and to compare the re- Education & Sports Science, Aristotle Uni- sults with findings from previous elite-level versity of Thessaloniki, Greece. events. The participants in the women’s high jump event of the European Athlet- Prof. Dr. Iraklis A. Kollias is the Director of ics Premium Meeting “Thessaloniki 2009” the Biomechanics Laboratory of the De- served as subjects. The jumps were re- partment of Physical Education & Sports corded using three stationary digital video Science, Aristotle University of Thessalon- cameras, operating at a sampling frequen- iki, Greece. His major fields of research are cy of 50fields/sec. The kinematic param- the 3D analysis of sports technique and the eters of the last two strides, the take-off development of specific instrumentation and the bar clearance were extracted for for sport analysis. analysis through software. The results in- dicated that the kinematic parameters of the approach (i.e. horizontal velocity, stride length, stride angle, height of body centre Introduction of mass) were similar to those reported in the past. However, a poor transformation urrently, most top high jumpers use of horizontal approach velocity to vertical one of the versions of the Fosbury take-off velocity was observed as a greater C Flop technique1. -

Record Storici

RECORD STORICI I primati Mondiali, Europei, Olimpici stabiliti dagli atleti italiani A scorrere le vecchie carte, si rintracciano numerose grandi prestazioni che gli atleti italiani hanno ottenuto nel Secolo XX. Prestazioni delle quali, per la gran parte, si è persa memoria. Quindi, appare opportuno riproporle in quella che potrebbe essere una delle voci di un nostro “ABBECEDARIO” di atletica, un testo di lettura per le prime classi dei dirigenti federali. Il primo record da ricordare, dei più nobili, è quello di Dorando Pietri a Londra 1908: un proto-primato nella Maratona (come avrebbe scritto Bruno Bonomelli …) cancellato alla pari della sua vittoria. Gli ultimi, già molto lontani nel tempo, sono quelli che Maurizio Damilano ha ottenuto sulla pista di Cuneo nell’autunno 1992. Fra mezzo, molti riscontri tecnici di notevole significato temporale e storico. Nelle tabelle che seguono si è tentato un primo elenco – in ordine cronologico – di tutti quei record Mondiali , Europei e Olimpici che hanno fatto la storia dell’atletica italiana, oltre ad una appendice per non tralasciare una serie di risultati che, per vari motivi, non hanno goduto del crisma dell’ufficialità. In chiave storica va ricordato che la federazione italiana è stata fondata a Milano il 21 ottobre 1906 e che la IAAF ha preso corpo a Berlino nell’ agosto 1913 , dopo che il 17 luglio 1912 i rappresentanti di 17 nazioni – riunitisi a Stoccolma durante i Giochi Olimpici (e tra i quali non figurava nessun italiano) – avevano stabilito di costituire una struttura internazionale che regolamentasse norme e primati dell’atletica leggera. Tra i primi atti della IAAF fu proprio la stesura di una prima lista di record mondiali che venne presentata nel 1914. -

Men's Shot Put Diamond Discipline 05.09.2019

Men's Shot Put Diamond Discipline 05.09.2019 Start list Shot Put Time: 17:10 Records Order Athlete Nat NR PB SB 1 Tomáš STANĚK CZE 22.01 22.01 21.67 WR 23.12 Randy BARNES USA Westwood, CA 20.05.90 2 Konrad BUKOWIECKI POL 22.32 21.97 21.97 AR 23.06 Ulf TIMMERMANN GDR Chania 22.05.88 3 Darrell HILL USA 23.12 22.44 22.11 NR 19.34 Georges SCHROEDER BEL Bruxelles 30.05.76 WJB 21.14 Konrad BUKOWIECKI POL Bislett, Oslo 09.06.16 4 Michał HARATYK POL 22.32 22.32 22.32 MR 22.60 Tomas WALSH NZL 30.08.18 5 Joe KOVACS USA 23.12 22.57 22.31 DLR 22.61 Darlan ROMANI BRA Palo Alto, CA 30.06.19 6 Tomas WALSH NZL 22.67 22.67 22.44 SB 22.74 Ryan CROUSER USA Long Beach, CA 20.04.19 7 Darlan ROMANI BRA 22.61 22.61 22.61 8 Ryan CROUSER USA 23.12 22.74 22.74 2019 World Outdoor list 22.74 Ryan CROUSER USA Long Beach, CA (USA) 20.04.19 22.61 Darlan ROMANI BRA Palo Alto, CA (USA) 30.06.19 Medal Winners Road To The Final 22.44 Tomas WALSH NZL Stade Charléty, Paris (FRA) 24.08.19 1 Darlan ROMANI (BRA) 26 22.32 Michał HARATYK POL Cetniewo (POL) 03.08.19 2018 - Berlin European Ch. 2 Tomas WALSH (NZL) 21 22.31 Joe KOVACS USA Des Moines, IA (USA) 26.07.19 1. -

Etn1991 21 Panamg

33:11.37. • 100H(1.8), Narozhilenko 12.28 (WL) (3, 6 1 • W); 2. Grigoryeva 12.39 (=5, x W); 3. Bodrova 12.81; 4. Chemysheva 12.93; 5. Sinyukina 13.13; 6. Politika 13.14; 7. Zeryabina 13.16. Heats : 1(1.8)-1. Grigoryeva 12.61. 111(-0.4)- lillill llll'll■■■III 1. Narozhilenko 12.64. Semis: 1(1.1)-1. Grigoryeva 12.78. 11(1.3)- 1. Narozhilenko 12.44. 1 400H, Chuprina 55.12; 2. lgnatyuk 55.28; 3. Ordina 55.31 ; 4. Torshina 55.74; 5. 1?11 i li l.:i lll 1■ ii ll lli1 Nazarova 55.84 ; 6. Mikusheva 55.92 . l~l~ed#~ll1~-,~ r~ II~l~ 1dlffll]l~iltij1~i]II;i 10kmW, lvanova42:50; 2. Nikolayeva 43:25; 3. Kovalenko 43:54 ; 4. Serbinenko 44:24. 4 x 100, Russia 43.30; 2. Ukraine 43.81. 4 x 400 , Ukraine 3:24.65; 2. Russia 3:25.14; 3. Moscow3 :28.41. -Major International Meets- FieldEvents HJ, Rodina 6-5; 2. Bykova 6-4 11•; 3. Bol shova 6-3 112. 11 11 SOVIET CHAMPIONSHIPS TJ, Voloshin 57-8 2 (56-2 2w, f, f, f, 56-10 , LJ, Senchukova 23-6; 2. Berezhnaya Kiev, July 10-13 (7/10-100, 10,000 , 57-8 112 (-0.41); 2. Denishchuk 57-6"• (55-5¾, 23-3 112; 3. Khlopotnova 22-7w (22-1); 4. 31 11 11 20kW ; 7/11-800, PV, HT, JT; 7/12-200 , 57-3 •, 57-6 , (1.9], p, 56- 2, f); 3. -

Event Perf. Athlete(S) Nat

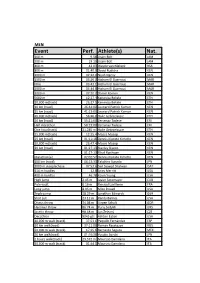

MEN Event Perf. Athlete(s) Nat. 100 m 9.58 Usain Bolt JAM 200 m 19.19 Usain Bolt JAM 400 m 43.03 Wayde van Niekerk RSA 800 m 01:40.9 David Rudisha KEN 1000 m 02:12.0 Noah Ngeny KEN 1500 m 03:26.0 Hicham El Guerrouj MAR Mile 03:43.1 Hicham El Guerrouj MAR 2000 m 04:44.8 Hicham El Guerrouj MAR 3000 m 07:20.7 Daniel Komen KEN 5000 m 12:37.4 Kenenisa Bekele ETH 10,000 m(track) 26:17.5 Kenenisa Bekele ETH 10 km (road) 26:44:00 Leonard Patrick Komon KEN 15 km (road) 41:13:00 Leonard Patrick Komon KEN 20,000 m(track) 56:26.0 Haile Gebrselassie ETH 20 km (road) 55:21:00 Zersenay Tadese ERI Half marathon 58:23:00 Zersenay Tadese ERI One hour(track) 21,285 m Haile Gebrselassie ETH 25,000 m(track) 12:25.4 Moses Mosop KEN 25 km (road) 01:11:18 Dennis Kipruto Kimetto KEN 30,000 m(track) 26:47.4 Moses Mosop KEN 30 km (road) 01:27:13 Stanley Biwott KEN 01:27:13 Eliud Kipchoge KEN Marathon[a] 02:02:57 Dennis Kipruto Kimetto KEN 100 km (road) 06:13:33 Takahiro Sunada JPN 3000 m steeplechase 07:53.6 Saif Saaeed Shaheen QAT 110 m hurdles 12.8 Aries Merritt USA 400 m hurdles 46.78 Kevin Young USA High jump 2.45 m Javier Sotomayor CUB Pole vault 6.16 m Renaud Lavillenie FRA Long jump 8.95 m Mike Powell USA Triple jump 18.29 m Jonathan Edwards GBR Shot put 23.12 m Randy Barnes USA Discus throw 74.08 m Jürgen Schult GDR Hammer throw 86.74 m Yuriy Sedykh URS Javelin throw 98.48 m Jan Železný CZE Decathlon 9045 pts Ashton Eaton USA 10,000 m walk (track) 37:53.1 Paquillo Fernández ESP 10 km walk(road) 37:11:00 Roman Rasskazov RUS 20,000 m walk (track) 17:25.6 Bernardo -

I Vincitori I Campionati Europei Indoor

0685-0862_CAP08a_Manifestazioni Internazionali_1 - 2009 11/07/16 11:41 Pagina 824 ANNUARIO 2016 I campionati Europei indoor Le sedi GIOCHI EUROPEI 6. 1975 Katowice (pol) 16. 1985 Atene (gre) 26. 2000 Gand (bel) 1. 1966 Dortmund (frg) 8/9 marzo, Rondo, 160m 2/3 marzo, 25/27 febbraio, 27 marzo, Westfallenhalle, 160m 7. 1976 Monaco B. (frg) Peace and Friendship Stadium, 200m Flanders Indoor Hall, 200m 2. 1967 Praga (tch) 21/22 febbraio, Olympiahalle, 179m 17. 1986 Madrid (spa) 27. 2002 Vienna (aut) 11/12 marzo, Sportovní Hala Pkojf, 160m 8. 1977 San Sebastian (spa) 22/23 febbraio, Palacio de los Deportes, 164m 1/3 marzo, Ferry-Dusika-Halle, 200m 3. 1968 Madrid (spa) 12/13 marzo, Anoeta, 200m 18. 1987 Liévin (fra) 28. 2005 Madrid (spa) 9/10 marzo, 9. 1978 Milano (ita) 21/22 febbraio, Palais des Sports, 200m 4/6 marzo, Palacio de los Deportes, 200m 19. 1988 (ung) Palacio de los Deportes, 182m 11/12 marzo, Palazzo dello Sport, 200m Budapest 29. 2007 Birmingham (gbr) 5/6 marzo, Sportscárnok, 200m 4. 1969 Belgrado (jug) 10. 1979 Vienna (aut) 2/4 marzo, National Indoor Arena, 200m 20. 1989 (ola) 8/9 marzo, Veletrzna hala, 195m 24/25 febbraio, Den Haag 30. 2009 (ita) 17/18 febbraio, Houtrust, 200m Torino Ferry-Dusika-Halle, 200m 6/8 marzo, Oval, 200 m 21. 1990 Glasgow (gbr) CAMPIONATI EUROPEI 11. 1980 Sindelfingen (frg) 3/4 marzo, Kelvin Hall, 200m 31. 2011 Parigi-Bercy (fra) 1. 1970 (aut) 1/2 marzo, Glaspalast, 200m Vienna 22. 1992 Genova (ita) 4/6 marzo, 12. -

START LIST Shot Put Men - Qualification with Qualifying Standard of 20.75 (Q) Or at Least the 12 Best Performers (Q) Advance to the Final

London World Championships 4-13 August 2017 START LIST Shot Put Men - Qualification With qualifying standard of 20.75 (Q) or at least the 12 best performers (q) advance to the Final RECORDS RESULT NAME COUNTRY AGE VENUE DATE World Record WR 23.12 Randy BARNES USA 24 Los Angeles (Westwood), CA 20 May 1990 Championships Record CR 22.23 Werner GÜNTHÖR SUI 26 Roma (Stadio Olimpico) 29 Aug 1987 World Leading WL 22.65 Ryan CROUSER USA 25 Sacramento (Hornet Stadium), CA 25 Jun 2017 i = Indoor performance Group A 5 August 2017 10:00 START TIME ORDER NAME COUNTRY DATE of BIRTH PERSONAL BEST SEASON BEST 1 Jakub SZYSZKOWSKI POL 21 Aug 91 20.92 20.92 2 Alexandr LESNOI ANA 28 Jul 88 21.40 21.36 3 Carlos TOBALINA ESP 2 Aug 85 20.57 20.57 4 Tomas WALSH NZL 1 Mar 92 22.21 22.04 5 Franck ELEMBA CGO 21 Jul 90 21.20 20.86 i 6 Filip MIHALJEVIC CRO 31 Jul 94 21.30 21.30 7 Tsanko ARNAUDOV POR 14 Mar 92 21.56 21.56 8 Orazio CREMONA RSA 1 Jul 89 21.12 21.12 9 Joe KOVACS USA 28 Jun 89 22.57 22.57 10 Michal HARATYK POL 10 Apr 92 21.88 21.88 11 Darrell HILL USA 17 Aug 93 21.91 21.91 12 Tim NEDOW CAN 16 Oct 90 21.33i 20.73 13 Mesud PEZER BIH 27 Aug 94 21.40 21.40 14 O'Dayne RICHARDS JAM 14 Dec 88 21.96 21.96 15 Ladislav PRÁŠIL CZE 17 May 90 21.47 20.84 i 16 Andrei GAG ROU 27 Apr 91 21.06 20.52 Group B 5 August 2017 10:00 START TIME ORDER NAME COUNTRY DATE of BIRTH PERSONAL BEST SEASON BEST 1 Hamza ALIC BIH 20 Jan 79 20.82 20.82 2 Jacko GILL NZL 20 Dec 94 21.01 21.01 3 Ryan WHITING USA 24 Nov 86 22.28 21.65 4 Chukwuebuka ENEKWECHI NGR 28 Jan 93 21.07 21.07 5 Mostafa