Si Coursan M'était Conté !

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Clape Cru Du Languedoc L a Clape Île De Grands Vins

APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE DOSSIER DE PRESSE LA CLAPE CRU DU LANGUEDOC L A CLAPE ÎLE DE GRANDS VINS Comme une île, lovée au cœur de son massif protégé, La Clape est depuis, le 9 juin 2015, reconnue officiellement par le Comité National de l’INAO. Elle devient la première appellation de l’AOC Languedoc à accéder à l’AOC communale. Ici, les vins blancs tutoient les embruns de la mer et les rouges empruntent à la garrigue son soleil d’été. Sommaire Environnement - Un vignoble qui borde la Méditerranée p 3 Histoire - Une tradition viticole ancrée p 4 Interview - La Clape décroche le graal de l’AOC communale p 5 Vignoble - Une mosaïque de terroirs p 6 / 7 Dans le verre - Des vins au caractère iodé p 8 / 9 Caves et domaines – Carnet d’adresses p 10 / 11 Environnement et cartographie Un vignoble qui borde la Méditerranée La Clape est située dans l’Aude, près de Narbonne au cœur du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise. Cette ancienne île romaine est reconnue comme étant le plus vaste site naturel classé du Languedoc (Natura 2000). L’appellation a su conserver la beauté crue, sauvage et émouvante de ses origines insulaires. La vigne s’y est épanouie en reine, elle qui raffole du soleil et de la lumière. Le vignoble fouetté par la tramontane tire sa singularité d’un sol de calcaire fissuré qui, combiné à un climat méditerranéen maritime, a favorisé le maintien d’une grande biodiversité et apporte à ces vins marins beaucoup de fraîcheur, de minéralité et de race. -

Liste Alphabétique Des Personnels Snuipp De L'aude, Le 26/05/2010

Mouvement 2010 – Liste alphabétique des personnels SNUipp de l’Aude, le 26/05/2010 NOM PRENOM poste type école nom école ville barème nom. prior. ALBA COLETTE DIR MAT ECOLE MAT MARCEL PAGNOL LIMOUX 28,244 TP ALCOSER CELINE TR BD ASH INSPECTION ASH INCONNUE 0,333 TP ALDEBERT ANNE ADJ ELM ECOLE ELEM JEANNE MIQUEL COURSAN 5,333 TD ANG ALLARD MAGALI ADJ ELM ECOLE BELVEZE DU RAZES 8,850 TD ALLEON PASCALE ADJ MAT ECOLE MAT VILLEMOUSTAUSSOU 24,219 TD ANTON LAURIE ADJ ELM ECOLE RENE PIQUEMAL ST NAZAIRE D AUDE 7,333 TD ASSIE ANNE ADJ MAT ECOLE MAT A. DE SAINT EXUPERY COURSAN 7,333 TD AUDIGIER ARIANE CL UN ECOLE GENERVILLE 6,333 TD AUGUSTE REGINE CLIN ECOLE ELEM JULES FERRY CARCASSONNE 27,289 TD AUGUSTO-VILLA STEPHANIE BD INSPECTION CARCASSONNE 2 CARCASSONNE 4,333 TD AURIOL VERONIQUE ADJ ELM ECOLE ALZONNE 25,869 TD BADIER WILLIAM DIR ELM ECOLE ELEM MONTREAL 27,273 TD BAFFALIE NICOLAS ADJ ELM ECOLE DE MONTLEGUN CARCASSONNE 8,619 TD BAILLARD NAJIA REG.ADAP ECOLE ELEM MATHIEU PEYRONNE NARBONNE 17,200 TD BANNIARD VERONIQUE ADJ MAT ECOLE MAT BROSSOLETTE CASTELNAUDARY 23,128 TD BAQUIER ARMAND DIR ELM ECOLE ELEM MARCELIN BERTHELOT CARCASSONNE 28,203 TD BARAILHE MAGALI ADJ MAT ECOLE MAT LES FLORALIES TREBES 16,333 TD BARO THIERRY ADJ ELM ECOLE MOUTHOUMET 25,772 TD BARRAU ANNE ADJ MAT ECOLE MAT ST EXUPERY LIMOUX 19,989 TD BARRAU MICHELE REEDUC ECOLE MAT BROSSOLETTE CASTELNAUDARY 37,250 TD BASSO-DIALLO AUDE ADJ ELM ECOLE ELEM PECH MARY CARCASSONNE 7,333 TD BELINGUIER CAROLE ZIL ELM ECOLE ELEM ALPHONSE DAUDET CASTELNAUDARY 8,831 TD BEN HAMOU CATHERINE ADJ MAT ECOLE MAT FABRE D EGLANTINE NARBONNE 8,333 TD prior. -

Protection De Canet D'aude Contre Les Crues De La

L’union de Coteba et Sogreah PROTECTION DE CANET D’AUDE CONTRE LES CRUES DE LA JOURRE ET DU LIROU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET DECLARATION D'INTERET GENERAL PROJET FINANCE AVEC LA PARTICIPATION DE : Europe Etat Conseil Régional Conseil Général ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT AGENCE DE TOULOUSE Parc Technologique du Canal - Immeuble Octopussy 16 avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE Tel. : +33 (0) 5 62 88 77 00 FAX : +33 (0) 5 62 88 77 19 DATE : AVRIL 2014 - REF. : 4331386 - DLE/DIG-v7 SMAH des Jourres et du Lirou PROTECTION DE CANET D’AUDE CONTRE LES CRUES DE LA JOURRE ET DU LIROU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET DIG DLE/DIG-v7 SOMMAIRE PREAMBULE - CADRE JURIDIQUE .................................................................................................. 1 PIECE 1. DEMANDE D'AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ..................... 3 1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ................................................................................................ 4 2. LOCALISATION DU PROJET ........................................................................................................ 5 3. PRESENTATION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET - RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNEES .................................................................................................. 6 3.1. PRESENTATION DU PROJET ............................................................................................................... -

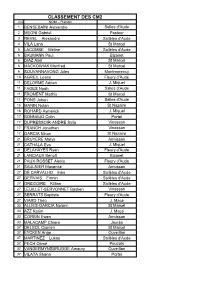

Classement Des

CLASSEMENT DES CM2 2018 NOM – Prénom 1 BENSEBAÏNI Alexandre Salles d'Aude 2 MEONI Gabriel Pasteur 3 REVEL Alexandre Sallèles d'Aude 4 VILA Lana St Marcel 5 LACOMBE Méline Sallèles d'Aude 6 BAUMANN Paul Bizanet 6 DIAZ Axel St Marcel 6 MACKOWIAK Manfred St Marcel 6 SOUVANNAVONG Jules Montmorency 10 AGREIL Leane Fleury d'Aude 11 DELORME Adrien J. Miquel 11 FAGES Noah Salles d'Aude 11 FROMENT Mathis St Marcel 11 PONS Johan Salles d'Aude 15 MANIN Nolan St Nazaire 16 ROHARD Aymerick J. Miquel 17 BONNAUD Colin Portel 17 DUPRESSOIR-ANDRE Sylia Vinassan 17 FRANCH Jonathan Vinassan 17 GARCIA Ninon St Nazaire 21 BRUYERE Matys Armissan 21 CATHALA Eva J. Miquel 21 DELAHAYES Ryan Fleury d'Aude 21 LANCIAUX Benoît Bizanet 21 PAUX-ROSSET Alexis Fleury d'Aude 21 SAULNIER Maxence Armissan 27 DE CARVALHO Inès Sallèles d'Aude 27 GERVAIS Firmin Sallèles d'Aude 27 GREGOIRE Killian Sallèles d'Aude 27 LEUILLET-SERVONNET Bastien Vinassan 27 SERRATS Baptiste Fleury d'Aude 27 VIARD Théo J. Macé 33 ALLIES-GARCIA Nolann St Marcel 33 AZZ Karim J. Macé 33 CORBIN Ewen Armissan 33 MALACAMP Chiara Jaurès 37 DELSOL Cyprien St Marcel 37 EYCKEN Ange Ouveillan 37 MARTINEZ Lukas Sallèles d'Aude 37 PECH Otimé Pouzols 37 VANDERMYNSBRUGGE Amaury Ouveillan 37 VILATA Shana Portel CLASSEMENT DES CM2 2018 NOM – Prénom 43 CASTEL-PIRES Lyla Fleury d'Aude 43 DI GIROLAMO Stella J. Miquel 43 DUFOUR Matthew St Marcel 46 DEBYSER LE LOET Elias Ouveillan 46 MANSENCAL Axel Fleury d'Aude 48 BAPTISTE Ryu Montmorency 48 DENIS Emma Pasteur 48 GENTEL BIAU Aeris Pasteur 48 GERBAIL Ethan Ouveillan 48 JAGOT Kelian Ouveillan 48 VILLIERS Alexandre Bizanet 54 NASTORG Lou St Nazaire 55 DEMARQUE Clarisse Jaurès 56 PANKOW Maximillye Peyriac Mv 56 VALIGNAT Axel Chavernac 58 BRESSAN-JEAN Elsa Peyriac Mv 58 CARONES Florenço J. -

Caves Coopératives Vinicoles Retenues Pour Le Label Patrimoinepatrimoine Dudu Xxexxe Sisi Èèclecle

CRPS 14 février 2013 Caves coopératives vinicoles retenues pour le Label PatrimoinePatrimoine dudu XXeXXe sisi èèclecle 2013 © DRAC Languedoc-Roussillon, Conservation régionale des monuments historiques Caves coopératives labellisées « Patrimoine du XXe siècle » par la commission régionale du patrimoine et des sites du 14 février 2013 (par département) Aude COURSAN 1936 architecte Hérans / Brès DOUZENS 1938 architecte Ladousse FLEURY-D'AUDE 1937 architecte Hérans MONTLAUR 1949 architecte Villeneuve / Brès OUVEILLAN 1936 architecte Ladousse LEZIGNAN-CORBIERES 1909 architecte Reverdy PAZIOLS 1914 architecte Reverdy / Charpeil SAINT-NAZAIRE-D'AUDE 1951 architecte Villeneuve VILLENEUVE-LES-CORBIERES 1948 architecte Villeneuve Gard AIGUES-VIVES 1937 architecte Floutier AUBAIS 1939 architecte Floutier SOUVIGNARGUES 1939 architecte Floutier VERGÈZE 1939 architecte Floutier DOMESSARGUES 1945 architecte Floutier CANAULES&ARGENTIERES 1947 architecte Floutier SAINT-CHRISTOL-LES-ALES 1926 architecte Pierredon SAINT-THEODORIT 1930 architecte Floutier TAVEL 1937 architecte Floutier VAUVERT Gallician 1952 architecte Floutier Pyr énées-Orientales MAURY 1911 architecte Paul RIVESALTES 1926 architecte inconnu par ordre chronologique Caves coopératives retenues pour le label « Patrimoine du XXe siècle » en rouge les caves retenues pour l’inscription au titre des monuments historiques COMMUNE date construction architecte principal propriétaires LEZIGNAN-CORBIERES 1909 Reverdy le Chai des Vignerons MAURY 1911 Paul Les Vignerons de Maury PAZIOLS 1914 Reverdy / Charpeil Les Vignerons Du Mont Tauch RIVESALTES 1926 ? Caveau Arnaud de Villeneuve ST CHRISTOL LES ALES 1926 Pierredon SCA La Grappe Cévenole ST THEODORIT 1930 Floutier commune COURSAN 1936 Hérans / Brès les Vignerons Coursannais OUVEILLAN 1936 Ladousse les Vignerons du Narbonnais AIGUES-VIVES 1937 Floutier Caveau d'Héraclès Vergèze FLEURY D'AUDE 1937 Hérans la Vendémiaire TAVEL 1937 Floutier Les Vignerons de Tavel DOUZENS 1938 Ladousse dépend de Capendu AUBAIS 1939 Floutier M. -

Paroisse Notre Dame De La Clape

Paroisse Notre Dame de la Clape PROGRAMME DES MESSES, CELEBRATIONS, AUMONERIE, CATECHISME, RENCONTRES Secrétariat Paroissial Lundi au vendredi de 10h à 12h Présence d’un prêtre, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi 7, rue du Marché Coursan 04 68 33 51 04 [email protected] Père Robert ESSOUGOU AMOGO Père Gustavo PEZ NADALICH Père Théophile OKALA 04 68 32 07 08 Journée mondiale de la paix Vendredi 1er janvier 2021 Ste Marie, 10h00 Messe à Coursan Mère de Dieu Samedi 2 janvier 17h30 Messe à Narbonne-Plage Ste Basile le Grand Dimanche 3 janvier 9h30 Messe à Fleury d’Aude Ste Geneviève 11h00 Messe à Coursan Lundi 4 janvier Ste Angèle Mardi 5 janvier St Edouard Mercredi 6 janvier 17h30 Equipe Animation Pastorale, presbytère de Coursan Epiphanie du Seigneur Jeudi 7 janvier St Raymond Vendredi 8 janvier St Lucien Samedi 9 janvier 17h30 Messe à St Pierre la mer Ste Alix Baptême du Seigneur Dimanche 10 9h30 Messe à Armissan janvier 11h Messe à Coursan Paroisse Notre Dame de la Clape PROGRAMME DES MESSES, CELEBRATIONS, AUMONERIE, CATECHISME, RENCONTRES Secrétariat Paroissial Lundi au vendredi de 10h à 12h Présence d’un prêtre, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi 7, rue du Marché Coursan 04 68 33 51 04 [email protected] Père Robert ESSOUGOU AMOGO Père Gustavo PEZ NADALICH Père Théophile OKALA 04 68 32 07 08 Lundi La Chapelle de St-Pierre-la-Mer est ouverte tous les jours 11 janvier St Paulin pour une visite, un temps de prière ou d’adoration Catéchisme Mardi 16h30 à Vinassan et 16h45 Armissan et Salles 12 janvier Ste -

Vinassan Les Sentiers De La Clape

La Clape La Pantigue ou Éphippigère “Minuscule point sur le globe, la Clape devient un monde dès que l’on s’approche d’elle” — Magali DAVID Grande sauterelle aux ailes atrophiées et aux longues Aude Alors qu’elle était une île à l’époque préhistorique, elle a été pattes postérieures vous Balades & Randonnées rattachée au continent grâce aux alluvionnements de l’Aude ; accompagnera tout au long alors qu’elle était boisée par une végétation de chêne vert jusqu’à du sentier. Vinassan la fin du Moyen Âge, l’exploitation du bois destiné aux fours à C’est aussi le nom donné aux habitants de Vinassan. chaux et aux fours de verriers, les incendies et activité pastorale Les sentiers de la Clape très intense en a fait un tas de cailloux (clapas en occitan), qui lui CIRCUIT DU PATRIMOINE RÉGIONAL NATUREL DU PARC Au Gré de la Combe du Loup - La boucle de Trialbe donnera son nouveau nom. informations présentes sur le circuit Plaque commentée La Clape est un massif calcaire, où nature et homme se côtoient. Balisage sur l’ensemble du circuit : L’eau ne se voit pas, mais la vie est présente à chaque pas… Laissez-vous porter au fil du Mauvaise Tourner Tourner sentier dans un paysage de direction à gauche à droite garrigue, où les lumières et les senteurs méditerranéennes se révèlent à vous, marcheurs aux sens en éveil. À la découverte des paysages du massif de la Clape… Le départ de la boucle du sentier se fait à la Maison de la Clape (cf. carte). Vous suivrez un balisage jaune, qui après la découverte de quelques édifices marquants du village, vous permettra d’accéder au massif de la Clape. -

1907 Dans L'aude

Px-présentation 24/05/07 10:55 Page 1 Vignerons en révolte 1907 dans l’Aude Exposition réalisée par les Archives départementales de l'Aude 2007 / Réalisation et impression t2p numéric - 04 68 77 22 22 / Scénographie : Marc Raymond architecte D.P.L.G. - Toulouse D.P.L.G. architecte Raymond : Marc - 04 68 77 22 / Scénographie t2p numéric et impression 2007 / Réalisation Px11-100x221 21/05/07 15:07 Page 1 Au pied des remparts de Carcassonne e dimanche en dimanche, le nombre des manifestants augmente de manière démesurée. Pour les municipalités qui les accueillent, Dles enjeux sont d’importance : montrer leur solidarité avec le mouvement (certains maires, tel Jules Sauzède proche d’Albert Sarraut, sont embarrassés et préfèrent laisser le devant de la scène à leur premier adjoint), frapper l’opinion et impressionner la presse régionale et nationale par la majesté des décors et l’importance donnée au défilé des délégations, assurer le bon déroulement de la journée par une organisation irréprochable. La manifestation de Carcassonne est à cet égard exemplaire. 26 mai 1907 : manifestation à Carcas- sonne (220 000 à 250 000 personnes) Le 26 mai, le meeting doit se tenir à Carcassonne. Le préfet a prévu d’impor- tantes forces de l’ordre mais il veut que leur présence soit discrète : « Il est pré- férable de cacher, autant que possible, la vue des uniformes aux manifestants. Ils en prennent ombrage comme d’une mesure de défiance et d’hostilité et en deviennent plus irritables ». La municipalité de Carcassonne tient à témoigner sa solidarité aux manifestants. C’est Gaston Faucilhon, premier adjoint de la commune de Carcassonne, qui préside à l’organisation du meeting : Jules Sauzède, député et également maire de la ville, est absent, retenu à l’Assemblée nationale. -

337A – Alluvions Récentes De L'aude En Aval D'olonzac

337A – Alluvions récentes de l’Aude en aval d’Olonzac CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE INFORMATIONS PRINCIPALES Les alluvions quaternaires de l’Aude en aval d’Olonzac (337A) forment la basse vallée de l’Aude, située dans le département de l’Aude. Elle correspond aux Nature : Unité aquifère alluvions lorsque leur extension latérale s’accroît de manière sensible. L’entité 337A s’étend du Nord-Ouest d‘Argens-Minervois jusqu’à la mer. Ce cours d’eau passe au Nord de Narbonne et trouve son embouchure au niveau de la limite départementale Aude/Hérault, au Sud de l’étang de Vendres. L’Aude qui Thème : alluvial traversait la ville de Narbonne jusqu’à la crue du 12 octobre 1316 et se jetait dans l’Etang de Gruissan se dirige maintenant d’Ouest en Est, de Cuxac d’Aude vers la Mer en passant au Nord du massif de la Clape. Les dépôts alluviaux que l’on rencontre en aval de Coursan sont très argileux et n ‘ont pas été inclus Type : Milieu poreux dans cette entité hydrogéologique. Superficie totale : 277 km2 Il s’agit d’un secteur de basses plaines avec des altitudes très basses (entre 0 et 50 m NGF). Le climat de ce secteur de Narbonne est de type méditerranéen. Il se caractérise par des hivers doux, des étés secs, une luminosité importante et des vents comme la tramontane assez violents. Les précipitations Entité mère (niveau 337 moyennes annuelles sont de l’ordre de 600 mm dans cette entité et moins de 600 mm sur le littoral narbonnais. Des précipitations exceptionnelles et brutales, régional) : si caractéristiques du climat méditerranéen pendant la saison automnale, peuvent être à l'origine de crues dévastatrices comme celles des 12 et 13 novembre 1999. -

Compte-Rendu D'action Commune De Coursan

PÔLE PATRIMOINE - AGRICULTURE AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS - BOIS COMPTE-RENDU D'ACTION COMMUNE DE COURSAN EMBELLISSEMENT DE L’ENTRÉE DU VILLAGE « Tranche 2 » Initiatives pour le Développement de l’Emploi dans l’Aude Littoral 9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : [email protected] – Site : www.ideal-asso.eu COMMUNE DE COURSAN EMBELLISSEMENT DE L’ENTRÉE DU VILLAGE TRANCHE 2 SOMMAIRE DOSSIER ADMINISTRATIF & TECHNIQUE ................................................................................................. 3 Dossier technique adressé à la municipalité ................................................................................................. 3 Contexte du projet ........................................................................................................................................ 4 Situation géographique ................................................................................................................................. 5 Historique ...................................................................................................................................................... 6 Contenu du projet ......................................................................................................................................... 7 TRAVAUX RÉALISÉS ................................................................................................................................ 8 Travaux effectués par les services techniques de la ville de Coursan, ......................................................... -

La Carte « Sport Et Nature

Attention, nature fragile ! Quelques recommandations pour pratiquer les activités de loisirs dans les espaces naturels : • Préservez la faune et la flore (ne cueillez pas de plantes, évitez de déranger les animaux) SPORTS & NATURE • Respectez le balisage des zones de pratique (sentiers, voies d’escalade, kitesurf, ...) L • Gardez vos chiens en laisse a C es • Respectez les propriétés et les biens privés se • Emportez vos déchets EN NARBONNAISE MÉDITERRANÉE • N’allumez pas de feu • Laissez nos véhicules dans les zones de stationnement dédiées à cet effet BIZE-MINERVOIS Le Pech 220 m ARGELIERS Canal du Midi D11 D267 D907 D326A MAILHAC D5 Serre d'Oupia La Cesse 287 m PORT-DE- OUVEILLAN POUZOLS- LA-ROBINE D5 MINERVOIS MIREPEÏSSET Canal de Jonction Amphoralis D418 D607 musée Étang SAINTE-VALIÈRE gallo-romain d'Ouveillan D13 GINESTAS LE SOMAIL DA26 SALLÈLES-D'AUDE D607 D369 u Midi D16 nal d Béziers Ca Montpellier SAINT-MARCEL- D162 D6009 SAINT-NAZAIRE- SUR-AUDE MOUSSOULENS CUXAC-D'AUDE Étang de Vendres VENTENAC- D'AUDE EN-MINERVOIS D1118 MOUSSAN Canal de la Robine L’Aude COURSAN SALLES-D'AUDE D718 L’Aude RAÏSSAC-D'AUDE D1118 MARCORIGNAN FLEURY D'AUDE D169 D11 D31 VILLEDAIGNE LES CABANES NÉVIAN D13 E DE FLEURY D6009 D607 D1118 P A Étang de D69 VINASSAN L Pissevaches C LÉZIGNAN-CORBIÈRES l'Orbieu D6113 Gouffre D68 A de l'Oeil Doux Domaine L de l’Oustalet MONTREDON- NARBONNE E ARMISSAN D DES-CORBIÈRES F A9 D68 I S D6113 S A 37 D168A M D24 D168 SAINT-PIERRE-LA-MER Carcassonne Toulouse D32 BIZANET D224 D61 A61 38 Coffre de Pech Redon 214 m NARBONNE-PLAGE -

Dossier Suivi

ARGELIERS ARMISSAN BAGES BIZANET BIZE-MINERVOIS CAVES COURSAN CUXAC D’AUDE FEUILLA FLEURY D’AUDE GINESTAS GRUISSAN LA PALME LEUCATE MARCORIGNAN MIREPEISSET MONTREDON MOUSSAN NARBONNE NEVIAN OUVEILLAN PEYRIAC-DE-MER PORTEL-DES-CORBIERES PORT-LA-NOUVELLE POUZOLS-MINERVOIS RAISSAC D’AUDE ROQUEFORT-DES-CORBIERES SAINT-MARCEL-SUR-AUDE SAINT-NAZAIRE D’AUDE SAINTE-VALIERE SALLELES D’AUDE SALLES D’AUDE SIGEAN TREILLES VENTENAC-EN-MINERVOIS VILLEDAIGNE VINASSAN ARGELIERS ARMISSAN BAGES BIZANET BIZE-MINERVOIS COURSAN CUXAC D’AUDE FLEURY D’AUDE GINESTAS GRUISSAN MARCORIGNAN MIREPEISSET MONTREDON MOUSSAN NARBONNE NEVIAN OUVEILLAN PEYRIAC-DE-MER PORT-LA-NOUVELLE POUZOLS-MINERVOIS RAISSAC D’AUDE SAINT-MARCEL-SUR-AUDE SAINT-NAZAIRE D’AUDE SAINTE-VALIERE SALLELES D’AUDE SALLES D’AUDE VENTENAC-EN-MINERVOIS VILLEDAIGNE VINASSAN Anne Gionco au CDA du Narbonnais (04 68 41 20 87, les lundi matin, mardi matin, jeudi matin, vendredi matin de 8H30 à 12H30). ARGELIERS ARMISSAN BAGES BIZANET BIZE-MINERVOIS COURSAN CUXAC D’AUDE FLEURY D’AUDE GINESTAS GRUISSAN MARCORIGNAN MIREPEISSET MONTREDON MOUSSAN NARBONNE NEVIAN OUVEILLAN PEYRIAC-DE-MER PORT-LA-NOUVELLE POUZOLS-MINERVOIS RAISSAC D’AUDE SAINT-MARCEL-SUR-AUDE SAINT-NAZAIRE D’AUDE SAINTE-VALIERE SALLELES D’AUDE SALLES D’AUDE VENTENAC-EN-MINERVOIS VILLEDAIGNE VINASSAN ARGELIERS ARMISSAN BAGES BIZANET BIZE-MINERVOIS COURSAN CUXAC D’AUDE FLEURY D’AUDE GINESTAS GRUISSAN MARCORIGNAN MIREPEISSET MONTREDON MOUSSAN NARBONNE NEVIAN OUVEILLAN PEYRIAC-DE-MER PORT-LA-NOUVELLE POUZOLS-MINERVOIS RAISSAC D’AUDE SAINT-MARCEL-SUR-AUDE SAINT-NAZAIRE D’AUDE SAINTE-VALIERE SALLELES D’AUDE SALLES D’AUDE VENTENAC-EN-MINERVOIS VILLEDAIGNE VINASSAN ARGELIERS ARMISSAN BAGES BIZANET BIZE-MINERVOIS COURSAN CUXAC D’AUDE FLEURY D’AUDE GINESTAS GRUISSAN MARCORIGNAN MIREPEISSET MONTREDON MOUSSAN NARBONNE NEVIAN OUVEILLAN PEYRIAC-DE-MER PORT-LA-NOUVELLE POUZOLS-MINERVOIS RAISSAC D’AUDE SAINT-MARCEL-SUR-AUDE SAINT-NAZAIRE D’AUDE SAINTE-VALIERE SALLELES D’AUDE SALLES D’AUDE VENTENAC-EN-MINERVOIS VILLEDAIGNE VINASSAN .