1907 Dans L'aude

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Clape Cru Du Languedoc L a Clape Île De Grands Vins

APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE DOSSIER DE PRESSE LA CLAPE CRU DU LANGUEDOC L A CLAPE ÎLE DE GRANDS VINS Comme une île, lovée au cœur de son massif protégé, La Clape est depuis, le 9 juin 2015, reconnue officiellement par le Comité National de l’INAO. Elle devient la première appellation de l’AOC Languedoc à accéder à l’AOC communale. Ici, les vins blancs tutoient les embruns de la mer et les rouges empruntent à la garrigue son soleil d’été. Sommaire Environnement - Un vignoble qui borde la Méditerranée p 3 Histoire - Une tradition viticole ancrée p 4 Interview - La Clape décroche le graal de l’AOC communale p 5 Vignoble - Une mosaïque de terroirs p 6 / 7 Dans le verre - Des vins au caractère iodé p 8 / 9 Caves et domaines – Carnet d’adresses p 10 / 11 Environnement et cartographie Un vignoble qui borde la Méditerranée La Clape est située dans l’Aude, près de Narbonne au cœur du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise. Cette ancienne île romaine est reconnue comme étant le plus vaste site naturel classé du Languedoc (Natura 2000). L’appellation a su conserver la beauté crue, sauvage et émouvante de ses origines insulaires. La vigne s’y est épanouie en reine, elle qui raffole du soleil et de la lumière. Le vignoble fouetté par la tramontane tire sa singularité d’un sol de calcaire fissuré qui, combiné à un climat méditerranéen maritime, a favorisé le maintien d’une grande biodiversité et apporte à ces vins marins beaucoup de fraîcheur, de minéralité et de race. -

Liste Alphabétique Des Personnels Snuipp De L'aude, Le 26/05/2010

Mouvement 2010 – Liste alphabétique des personnels SNUipp de l’Aude, le 26/05/2010 NOM PRENOM poste type école nom école ville barème nom. prior. ALBA COLETTE DIR MAT ECOLE MAT MARCEL PAGNOL LIMOUX 28,244 TP ALCOSER CELINE TR BD ASH INSPECTION ASH INCONNUE 0,333 TP ALDEBERT ANNE ADJ ELM ECOLE ELEM JEANNE MIQUEL COURSAN 5,333 TD ANG ALLARD MAGALI ADJ ELM ECOLE BELVEZE DU RAZES 8,850 TD ALLEON PASCALE ADJ MAT ECOLE MAT VILLEMOUSTAUSSOU 24,219 TD ANTON LAURIE ADJ ELM ECOLE RENE PIQUEMAL ST NAZAIRE D AUDE 7,333 TD ASSIE ANNE ADJ MAT ECOLE MAT A. DE SAINT EXUPERY COURSAN 7,333 TD AUDIGIER ARIANE CL UN ECOLE GENERVILLE 6,333 TD AUGUSTE REGINE CLIN ECOLE ELEM JULES FERRY CARCASSONNE 27,289 TD AUGUSTO-VILLA STEPHANIE BD INSPECTION CARCASSONNE 2 CARCASSONNE 4,333 TD AURIOL VERONIQUE ADJ ELM ECOLE ALZONNE 25,869 TD BADIER WILLIAM DIR ELM ECOLE ELEM MONTREAL 27,273 TD BAFFALIE NICOLAS ADJ ELM ECOLE DE MONTLEGUN CARCASSONNE 8,619 TD BAILLARD NAJIA REG.ADAP ECOLE ELEM MATHIEU PEYRONNE NARBONNE 17,200 TD BANNIARD VERONIQUE ADJ MAT ECOLE MAT BROSSOLETTE CASTELNAUDARY 23,128 TD BAQUIER ARMAND DIR ELM ECOLE ELEM MARCELIN BERTHELOT CARCASSONNE 28,203 TD BARAILHE MAGALI ADJ MAT ECOLE MAT LES FLORALIES TREBES 16,333 TD BARO THIERRY ADJ ELM ECOLE MOUTHOUMET 25,772 TD BARRAU ANNE ADJ MAT ECOLE MAT ST EXUPERY LIMOUX 19,989 TD BARRAU MICHELE REEDUC ECOLE MAT BROSSOLETTE CASTELNAUDARY 37,250 TD BASSO-DIALLO AUDE ADJ ELM ECOLE ELEM PECH MARY CARCASSONNE 7,333 TD BELINGUIER CAROLE ZIL ELM ECOLE ELEM ALPHONSE DAUDET CASTELNAUDARY 8,831 TD BEN HAMOU CATHERINE ADJ MAT ECOLE MAT FABRE D EGLANTINE NARBONNE 8,333 TD prior. -

En Rouge Les Édifices Labellisés

Liste des édifices du XXe siècle labellisés et protégés au titre des monuments historiques en Languedoc-Roussillon au 31 decembre 2015 en rouge les édifices labellisés "Patrimoine du XXe siècle" en noir les édifices labellisés et protégés MONUMENTS HISTORIQUES Date de Départe Date CRPS Ville Adresse Titre courant Auteur(s) construct Date protection ment LABEL ion Aude Carcassonne Hôtel de la Cité Vassas (architecte);Sivade Henri (peintre);Ourtal1926 JacquesIMH 1998(peintre);Pringuet (peintre) Aude Carcassonne Théâtre municipal Esparseil Raymond (architecte);Oudin Marcel1936 (architecte);GarriguesIMH 2002 J.N. (peintre);Jaulmes G.L. (peintre) Aude Coursan cave coopérative Hérans Marcel (architecte) ; Brès Paul (architecte)1936 14/02/2013 Aude Fleury cave coopérative Hérans Marcel (architecte) 1937 14/02/2013 Aude Gruissan Station balnéaire : le port (immeubles sur le bassin principalGleize avec Raymond capitainerie) (architecte); Hartané Edouard1970 (architecte) 2010 Aude Labécède-Lauragais centre de vol à voile 1933 IMH 2009 Aude Lespinassière église paroissiale Cambiès Emile (architecte) 1933 IMH 15/04/2015 Aude Leucate Station balnéaire de Port Leucate : VVF les Carats ; VVF lesCandilis Rives Georges des Corbières (architecte) ; village grec 1970 2010 Aude Leucate VVF Les Carrats Candilis Georges (architecte) 1970 IMH 2014 2014 Aude Lézignan-Corbières cave coopérative Reverdy Jules-Pierre (architecte) 1909 14/02/2013 Aude Montlaur cave coopérative Villeneuve René (architecte) 1949 14/02/2013 Aude Narbonne Monument commémoratif d'Ernest -

Gruissan, Vignes Et Étangs

00-CouveN54 12/05/07 16:45 Page 1 N°54 - Mai 2007 MENSUEL D’INFORMATIONS MUNICIPALES Gruissan, vignes et étangs : Centenaire de la Révolte des Vignerons du Midi Lo Bolegadís Grussanòt 00-CouveN54 12/05/07 16:45 Page 2 La nouvelle passerelle du Port Le chantier a débuté Comme annoncé lors des Rencontres citoyennes de mars dernier, le Conseil municipal a décidé de lancer les travaux pour le remplacement de la passerelle du port de plaisance. La passerelle, posée en 1977, a subi des dom- mages le 14 juillet 2005. Son confortement avait alors été réalisé. Un moment très suivi par la population, Aujourd’hui, la Commune a décidé de la remplacer la dépose de l’ancienne passerelle par un ouvrage plus esthétique, s’intégrant parfai- céder en pied de passerelle. sage est délimité sur les quais pour permettre aux tement dans le site. Un ouvrage qui sera en cohé- Voici l'échéancier prévisionnel des travaux à venir piétons d’y circuler. rence avec les nombreuses améliorations réalisées sur ce chantier : Un ponton est mis en service au niveau du pont sur les quais du port depuis plusieurs années. Elle • Semaine 14 : dépose de la passerelle existante et routier pour maintenir la circulation entre Rive sera plus facilement franchissable pour les piétons création des appuis de la nouvelle passerelle. Gauche et Rive Droite. Toutefois, la circulation des et les personnes handicapées avec une hauteur • Semaine 23 ou 24 : pose de la nouvelle passerelle. piétons peut être interrompue lors des opérations réduite. Elle permettra bien entendu la circulation • Semaine 25 ou 26 : pose des dalles de béton de grutage et de travaux importants par souci de portuaire. -

Georges CLEMENCEAU

Georges CLEMENCEAU Georges CLEMENCEAU La famille Clemenceau Né le 28 septembre 1841 au 19 rue de la Chapelle (rebaptisée depuis rue Georges CLEMENCEAU), dans la maison de ses grands-parents maternels à Mouilleron-en-Pareds, petite bourgade vendéenne, CLEMENCEAU affirmera plus tard « C'est au caractère vendéen que je dois le meilleur de mes qualités. Le courage, l'obstination têtue, la combativité ». Il est le deuxième des six enfants de Sophie GAUTEREAU et de Benjamin CLEMENCEAU, établi comme médecin à Nantes, mais vivant surtout de ses fermages. Sa famille paternelle, qui appartient à la bourgeoisie vendéenne, habite le manoir du Colombier, près de Mouchamps. Au début du XIXe siècle, elle hérite par mariage du domaine de "l'Aubraie" de Féole, dans la commune de La Réorthe, en Vendée, région de tradition royaliste et catholique. Son arrière-grand-père, Pierre Paul CLEMENCEAU (1749-1825), est médecin des Armées de l'Ouest pendant la guerre de Vendée, puis sous-préfet de Montaigu et député du Corps législatif en 1805, au début du Premier Empire. Son père, Benjamin (1810-1897) est médecin ; c'est un républicain engagé, progressiste, farouchement athée, qui aura une grande influence sur Georges, le second de ses six enfants, en lui transmettant les idéaux révolutionnaires et la haine de toute monarchie. Sa famille est longtemps proche d'une autre grande famille de républicains progressistes, celle de Marcellin BERTHELOT. La petite nièce de Clemenceau, Annette CLEMENCEAU, a épousé le petit-fils de Marcellin BERTHELOT, Richard BERTHELOT. Il a participé aux Trois Glorieuses de 1830 et, lors de la Révolution de 1848, il a créé une « Commission démocratique nantaise ». -

Protection De Canet D'aude Contre Les Crues De La

L’union de Coteba et Sogreah PROTECTION DE CANET D’AUDE CONTRE LES CRUES DE LA JOURRE ET DU LIROU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET DECLARATION D'INTERET GENERAL PROJET FINANCE AVEC LA PARTICIPATION DE : Europe Etat Conseil Régional Conseil Général ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT AGENCE DE TOULOUSE Parc Technologique du Canal - Immeuble Octopussy 16 avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE Tel. : +33 (0) 5 62 88 77 00 FAX : +33 (0) 5 62 88 77 19 DATE : AVRIL 2014 - REF. : 4331386 - DLE/DIG-v7 SMAH des Jourres et du Lirou PROTECTION DE CANET D’AUDE CONTRE LES CRUES DE LA JOURRE ET DU LIROU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET DIG DLE/DIG-v7 SOMMAIRE PREAMBULE - CADRE JURIDIQUE .................................................................................................. 1 PIECE 1. DEMANDE D'AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ..................... 3 1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ................................................................................................ 4 2. LOCALISATION DU PROJET ........................................................................................................ 5 3. PRESENTATION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET - RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNEES .................................................................................................. 6 3.1. PRESENTATION DU PROJET ............................................................................................................... -

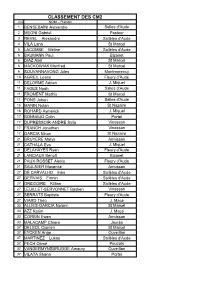

Classement Des

CLASSEMENT DES CM2 2018 NOM – Prénom 1 BENSEBAÏNI Alexandre Salles d'Aude 2 MEONI Gabriel Pasteur 3 REVEL Alexandre Sallèles d'Aude 4 VILA Lana St Marcel 5 LACOMBE Méline Sallèles d'Aude 6 BAUMANN Paul Bizanet 6 DIAZ Axel St Marcel 6 MACKOWIAK Manfred St Marcel 6 SOUVANNAVONG Jules Montmorency 10 AGREIL Leane Fleury d'Aude 11 DELORME Adrien J. Miquel 11 FAGES Noah Salles d'Aude 11 FROMENT Mathis St Marcel 11 PONS Johan Salles d'Aude 15 MANIN Nolan St Nazaire 16 ROHARD Aymerick J. Miquel 17 BONNAUD Colin Portel 17 DUPRESSOIR-ANDRE Sylia Vinassan 17 FRANCH Jonathan Vinassan 17 GARCIA Ninon St Nazaire 21 BRUYERE Matys Armissan 21 CATHALA Eva J. Miquel 21 DELAHAYES Ryan Fleury d'Aude 21 LANCIAUX Benoît Bizanet 21 PAUX-ROSSET Alexis Fleury d'Aude 21 SAULNIER Maxence Armissan 27 DE CARVALHO Inès Sallèles d'Aude 27 GERVAIS Firmin Sallèles d'Aude 27 GREGOIRE Killian Sallèles d'Aude 27 LEUILLET-SERVONNET Bastien Vinassan 27 SERRATS Baptiste Fleury d'Aude 27 VIARD Théo J. Macé 33 ALLIES-GARCIA Nolann St Marcel 33 AZZ Karim J. Macé 33 CORBIN Ewen Armissan 33 MALACAMP Chiara Jaurès 37 DELSOL Cyprien St Marcel 37 EYCKEN Ange Ouveillan 37 MARTINEZ Lukas Sallèles d'Aude 37 PECH Otimé Pouzols 37 VANDERMYNSBRUGGE Amaury Ouveillan 37 VILATA Shana Portel CLASSEMENT DES CM2 2018 NOM – Prénom 43 CASTEL-PIRES Lyla Fleury d'Aude 43 DI GIROLAMO Stella J. Miquel 43 DUFOUR Matthew St Marcel 46 DEBYSER LE LOET Elias Ouveillan 46 MANSENCAL Axel Fleury d'Aude 48 BAPTISTE Ryu Montmorency 48 DENIS Emma Pasteur 48 GENTEL BIAU Aeris Pasteur 48 GERBAIL Ethan Ouveillan 48 JAGOT Kelian Ouveillan 48 VILLIERS Alexandre Bizanet 54 NASTORG Lou St Nazaire 55 DEMARQUE Clarisse Jaurès 56 PANKOW Maximillye Peyriac Mv 56 VALIGNAT Axel Chavernac 58 BRESSAN-JEAN Elsa Peyriac Mv 58 CARONES Florenço J. -

Caves Coopératives Vinicoles Retenues Pour Le Label Patrimoinepatrimoine Dudu Xxexxe Sisi Èèclecle

CRPS 14 février 2013 Caves coopératives vinicoles retenues pour le Label PatrimoinePatrimoine dudu XXeXXe sisi èèclecle 2013 © DRAC Languedoc-Roussillon, Conservation régionale des monuments historiques Caves coopératives labellisées « Patrimoine du XXe siècle » par la commission régionale du patrimoine et des sites du 14 février 2013 (par département) Aude COURSAN 1936 architecte Hérans / Brès DOUZENS 1938 architecte Ladousse FLEURY-D'AUDE 1937 architecte Hérans MONTLAUR 1949 architecte Villeneuve / Brès OUVEILLAN 1936 architecte Ladousse LEZIGNAN-CORBIERES 1909 architecte Reverdy PAZIOLS 1914 architecte Reverdy / Charpeil SAINT-NAZAIRE-D'AUDE 1951 architecte Villeneuve VILLENEUVE-LES-CORBIERES 1948 architecte Villeneuve Gard AIGUES-VIVES 1937 architecte Floutier AUBAIS 1939 architecte Floutier SOUVIGNARGUES 1939 architecte Floutier VERGÈZE 1939 architecte Floutier DOMESSARGUES 1945 architecte Floutier CANAULES&ARGENTIERES 1947 architecte Floutier SAINT-CHRISTOL-LES-ALES 1926 architecte Pierredon SAINT-THEODORIT 1930 architecte Floutier TAVEL 1937 architecte Floutier VAUVERT Gallician 1952 architecte Floutier Pyr énées-Orientales MAURY 1911 architecte Paul RIVESALTES 1926 architecte inconnu par ordre chronologique Caves coopératives retenues pour le label « Patrimoine du XXe siècle » en rouge les caves retenues pour l’inscription au titre des monuments historiques COMMUNE date construction architecte principal propriétaires LEZIGNAN-CORBIERES 1909 Reverdy le Chai des Vignerons MAURY 1911 Paul Les Vignerons de Maury PAZIOLS 1914 Reverdy / Charpeil Les Vignerons Du Mont Tauch RIVESALTES 1926 ? Caveau Arnaud de Villeneuve ST CHRISTOL LES ALES 1926 Pierredon SCA La Grappe Cévenole ST THEODORIT 1930 Floutier commune COURSAN 1936 Hérans / Brès les Vignerons Coursannais OUVEILLAN 1936 Ladousse les Vignerons du Narbonnais AIGUES-VIVES 1937 Floutier Caveau d'Héraclès Vergèze FLEURY D'AUDE 1937 Hérans la Vendémiaire TAVEL 1937 Floutier Les Vignerons de Tavel DOUZENS 1938 Ladousse dépend de Capendu AUBAIS 1939 Floutier M. -

Paroisse Notre Dame De La Clape

Paroisse Notre Dame de la Clape PROGRAMME DES MESSES, CELEBRATIONS, AUMONERIE, CATECHISME, RENCONTRES Secrétariat Paroissial Lundi au vendredi de 10h à 12h Présence d’un prêtre, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi 7, rue du Marché Coursan 04 68 33 51 04 [email protected] Père Robert ESSOUGOU AMOGO Père Gustavo PEZ NADALICH Père Théophile OKALA 04 68 32 07 08 Journée mondiale de la paix Vendredi 1er janvier 2021 Ste Marie, 10h00 Messe à Coursan Mère de Dieu Samedi 2 janvier 17h30 Messe à Narbonne-Plage Ste Basile le Grand Dimanche 3 janvier 9h30 Messe à Fleury d’Aude Ste Geneviève 11h00 Messe à Coursan Lundi 4 janvier Ste Angèle Mardi 5 janvier St Edouard Mercredi 6 janvier 17h30 Equipe Animation Pastorale, presbytère de Coursan Epiphanie du Seigneur Jeudi 7 janvier St Raymond Vendredi 8 janvier St Lucien Samedi 9 janvier 17h30 Messe à St Pierre la mer Ste Alix Baptême du Seigneur Dimanche 10 9h30 Messe à Armissan janvier 11h Messe à Coursan Paroisse Notre Dame de la Clape PROGRAMME DES MESSES, CELEBRATIONS, AUMONERIE, CATECHISME, RENCONTRES Secrétariat Paroissial Lundi au vendredi de 10h à 12h Présence d’un prêtre, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi 7, rue du Marché Coursan 04 68 33 51 04 [email protected] Père Robert ESSOUGOU AMOGO Père Gustavo PEZ NADALICH Père Théophile OKALA 04 68 32 07 08 Lundi La Chapelle de St-Pierre-la-Mer est ouverte tous les jours 11 janvier St Paulin pour une visite, un temps de prière ou d’adoration Catéchisme Mardi 16h30 à Vinassan et 16h45 Armissan et Salles 12 janvier Ste -

Vinassan Les Sentiers De La Clape

La Clape La Pantigue ou Éphippigère “Minuscule point sur le globe, la Clape devient un monde dès que l’on s’approche d’elle” — Magali DAVID Grande sauterelle aux ailes atrophiées et aux longues Aude Alors qu’elle était une île à l’époque préhistorique, elle a été pattes postérieures vous Balades & Randonnées rattachée au continent grâce aux alluvionnements de l’Aude ; accompagnera tout au long alors qu’elle était boisée par une végétation de chêne vert jusqu’à du sentier. Vinassan la fin du Moyen Âge, l’exploitation du bois destiné aux fours à C’est aussi le nom donné aux habitants de Vinassan. chaux et aux fours de verriers, les incendies et activité pastorale Les sentiers de la Clape très intense en a fait un tas de cailloux (clapas en occitan), qui lui CIRCUIT DU PATRIMOINE RÉGIONAL NATUREL DU PARC Au Gré de la Combe du Loup - La boucle de Trialbe donnera son nouveau nom. informations présentes sur le circuit Plaque commentée La Clape est un massif calcaire, où nature et homme se côtoient. Balisage sur l’ensemble du circuit : L’eau ne se voit pas, mais la vie est présente à chaque pas… Laissez-vous porter au fil du Mauvaise Tourner Tourner sentier dans un paysage de direction à gauche à droite garrigue, où les lumières et les senteurs méditerranéennes se révèlent à vous, marcheurs aux sens en éveil. À la découverte des paysages du massif de la Clape… Le départ de la boucle du sentier se fait à la Maison de la Clape (cf. carte). Vous suivrez un balisage jaune, qui après la découverte de quelques édifices marquants du village, vous permettra d’accéder au massif de la Clape. -

Spiritism, Violence, and Social Struggle in Late Nineteenth-Century Catalonia

Spiritism, Violence, and Social Struggle in Late Nineteenth-Century Catalonia Gerard Horta University of Barcelona ABSTRACT This article discusses different situations concerning the position- ing of the nineteenth-century Catalan spiritism towards violence: on the one hand, with regard to capitalist's society's implementa- tion of the industrial process; on the other, in relation to the politi- cal use of violence – ‘terror tactics’ – employed by certain anar- chist sectors in Catalonia at the close of the century. As we shall see, an understanding of said positioning reveals the spiritist move- ment's ambiguity in this sphere. To interpret this ambiguity, one must take into account the tremendous crossroads at which its fol- lowers found themselves, midway between one society being destruc- tured and another that, in statu nascendi, was being prestructured. INTRODUCTION Catalan spiritism is first mentioned in the correspondence that José Maria Fernández Colavida established in 1858 with Léon Denizard Rivail also known as Allan Kardec (1804–1869), the Lyon-born French educator who systemized European spiritist theory and practice in 1857. Spiritism was firmly ingrained in Catalonia from the 1860s to 1939 at the end of the Spanish Civil War, the outcome of which triggered brutal repression against the movement's asso- ciations and followers. Throughout that period, broad subordinate sectors – in general, workers and artisans – devised a world's view, the organization of social relations and the development of people that embraced all spheres of existence. The presence of certain members of financial means made possible the earliest translations to Spanish, clandestine editions and the diffusion of Kardec's works, for example The Spirits' Book (Kardec 1963) (for an over- Social Evolution & History, Vol. -

Rapport D'activité

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 2 SYNTHÈSE DE L’ACTIVITÉ DU MÉMORIAL INTRODUCTION 3 1 - FREQUENTATION 4 2 - LA LIBRAIRIE 8 3 - LE CAFÉ 10 4 - LE BATIMENT ET LA SECURITÉ 12 5 - L’ORGANIGRAMME 13 6 - LE BUDGET 14 7 - LA GESTION STATUTAIRE ET ADMINISTRATIVE 15 8 - LA COMMUNICATION 16 9 - CONSERVATION, INVENTAIRES ET TEMOIGNAGES 20 10 - LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 22 11 – LE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET LES PARTENARIATS 23 12 – TERRE DE MÉMOIRES 26 13 – JEUNES ET CITOYENS 27 14 – RENCONTRES DES JEUNES EUROPÉENS 28 15 – JOURNÉES D’ÉTUDES 30 16 - LA PROGRAMMATION ARTISTIQUE, CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE 31 14 - PROJETS SCOLAIRES ET EN DIRECTION DE LA JEUNESSE 34 15- PROJETS EUROPÉENS 35 15 - ANNEXES 36 MÉMORIAL DU CAMP DE RIVESALTES / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 3 INTRODUCTION Ce rapport est une présentation synthétique de l’activité du Mémorial du Camp de Rivesaltes durant l’année 2018 « Cette troisième année de fonctionnement se traduit par une stabilisation du fonctionnement : fréquentation, personnel, organisation, communication, budget et programmation. Le Mémorial du Camp de Rivesaltes prend sa place d’acteur essentiel de la politique mémorielle de la Région Occitanie. Il a étendu son activité à l’ensemble du territoire régional, notamment avec le projet « Terre de mémoires », en tissant des liens forts avec les autres partenaires : culturels (CIP, Festival Radio France Occitanie, Institut Jean Vigo, Fotolimo, CML), scolaires (57 établissements scolaires en convention) et universitaires (UPVD, Montpellier, Toulouse). Il se positionne comme un acteur structurant et dynamique au service d’une meilleure appropriation de l’histoire et la citoyenneté avec notamment le projet «Jeunes et Citoyens» conventionné par la DILCRAH, les « Rencontres des Jeunes européens », soutenues par le programme Erasmus+.