Passonfontaine

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Doubs Schéma Régional Eolien | Liste Des Communes Du Doubs

Schéma Régional Éolienn | Liste des communes du Doubs Schéma Régional Eolien | Liste des communes du Doubs Abbans-Dessous La Bretenière Cussey-sur-Lison Gevresin Mamirolle Pierrefontaine-lès-Blamont Sauvagney Villers-Grélot Abbans-Dessus Bretigney Cussey-sur-l'Ognon Gilley Mancenans Pierrefontaine-les-Varans Scey-Maisières Villers-la-Combe Abbenans Bretigney-Notre-Dame Dambelin Glamondans Mancenans-Lizerne Pirey Séchin Villers-le-Lac Abbévillers Bretonvillers Dambenois Glay Mandeure Placey Seloncourt Villers-Saint-Martin Accolans Brey-et-Maison-du-Bois Dammartin-les-Templiers Glère Marchaux Plaimbois-du-Miroir Semondans Villers-sous-Chalamont Adam-lès-Passavant Brognard Dampierre-les-Bois Gondenans-les-Moulins Marvelise Plaimbois-Vennes Septfontaines Villers-sous-Montrond Adam-lès-Vercel Buffard Dampierre-sur-le-Doubs Gondenans-Montby Mathay Les Plains-et-Grands-Essarts Serre-les-Sapins Voillans Aibre Bugny Dampjoux Gonsans Mazerolles-le-Salin La Planée Servin Voires Aïssey Bulle Damprichard Gouhelans Médière Pointvillers Silley-Amancey Vorges-les-Pins Allenjoie Burgille Dannemarie Goumois Le Mémont Pompierre-sur-Doubs Silley-Bléfond Voujeaucourt Les Alliés Burnevillers Dannemarie-sur-Crète Goux-lès-Dambelin Mercey-le-Grand Pontarlier Sochaux Vuillafans Allondans Busy Dasle Goux-les-Usiers Mérey-sous-Montrond Pont-de-Roide Solemont Vuillecin Amagney By Deluz Goux-sous-Landet Mérey-Vieilley Les Pontets Sombacour Vyt-lès-Belvoir Amancey Byans-sur-Doubs Désandans Grand-Charmont Mésandans Pont-les-Moulins La Sommette Amathay-Vésigneux Cademène -

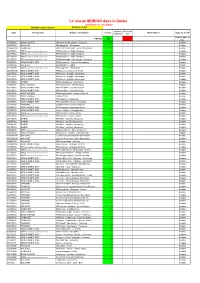

Le Réseau MOBIGO Dans Le Doubs Conditions De Circulation Dernière Mise À Jour : 2/10/19 7:48

Le réseau MOBIGO dans le Doubs conditions de circulation Dernière mise à jour : 2/10/19 7:48 retard ou Ne circule Ligne transporteur Origine / destination normale Observations Type de circuit perturbée pas Choisir dans la TOTAUX 501 - 1 liste 0002RPI01 DOUX VOYAGES RPI Adam les Passavant - Passavant 1 Scolaire 0004RPI01 MOUCHET RPI Appenans - Mancenans 1 Scolaire 0005RPI01H JEANNERET Villers-s/s-Chalamont - Arc-s/s-Montenot 1 Scolaire 0012RPI01 MBFC MOBILITES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE RPI Dompierre - Bulle - Bannans 1 Scolaire 0012RPI02 MBFC MOBILITES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE RPI Dompierre - Bulle - Bannans 1 Scolaire 0012RPI03 MBFC MOBILITES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE RPI Dompierre - Bulle - Bannans 1 Scolaire 0013RPI01 GTV GROSPERRIN TOURISME VOYAGES RPI Berthelange - Corcondray - Corcelles 1 Scolaire 0016RPI01 KEOLIS MONTS JURA RPI Bonnevaux - Vaux-et-Chantegrue 1 Scolaire 0018RPI01 MOUCHET RPI Abbenans - Fallon 1 Scolaire 0019RPI01 MBFC MOBILITES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE RPI Longevilles - Rochejean 1 Scolaire 0020RPI01H KEOLIS MONTS JURA RPI Bugny - La-Chaux-de-Gilley 1 Scolaire 0021RPI01 KEOLIS MONTS JURA RPI Franey - Burgille - Recologne 1 Scolaire 0021RPI02 KEOLIS MONTS JURA RPI Franey - Burgille - Recologne 1 Scolaire 0021RPI03 KEOLIS MONTS JURA RPI Franey - Burgille - Recologne 1 Scolaire 0022RPI01 MARON RPI Montécheroux - Chamesol 1 Scolaire 0028RPI01 DOUX VOYAGES RPI vandoncourt - Montbouton 1 Scolaire 0031RPI01 KEOLIS MONTS JURA RPI Indevillers - Courtefontaine 1 Scolaire 0031RPI02 KEOLIS MONTS JURA RPI Indevillers - Courtefontaine -

Recueil Des Actes Administratifs N°25-2017-046

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°25-2017-046 PRÉFET DU DOUBS PUBLIÉ LE 21 NOVEMBRE 2017 1 Sommaire ARS Bourgogne Franche-Comté 25-2017-11-15-003 - Décision n° DOS/ASPU/210/2017 autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) PHARMACIE DE SAINT-VIT 2 place de la Mairie à Saint Vit (25410) dans un local situé 28 rue Charles de Gaulle à Saint-Vit (25410) (3 pages) Page 4 DIRECCTE UT25 25-2017-11-13-010 - Renouvellement d'un agrément de services à la personne SARL HOM SERVICEn°SAP430056333 (3 pages) Page 8 Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Doubs 25-2017-11-07-002 - Arrêté préfectoral de mise en demeure de régulariser la situation administrative d'une installation classée soumise à enregistrement (4 pages) Page 12 Direction Départementale des Territoires 25-2017-10-19-006 - Arrêté interpréfectoral n°2017 modifiant l'arrêté interpréfectoral n°2015-084-0003 du 25/03/2015 portant autorisation d'épandre les boues des stations d'épuration de Pays de Montbéliard Agglomération (6 pages) Page 17 25-2017-10-19-007 - Arrêté n°2017 portant dérogation pour épandre les boues des stations d'épuration de Pays de Montbéliard Agglomération sur des parcelles dont la teneur en nickel dépasse 50 mg/kg MS (6 pages) Page 24 Direction départementale des territoires du Doubs 25-2017-11-16-001 - Arrêté de mise en demeure, commune de NANS (25680). (2 pages) Page 31 25-2017-11-13-009 - Arrêté portant modification de la composition de -

Un Pays Très Attachant…

Paisibles et passionnées, les communes du Pays des Portes du Haut-Doubs Index des communes vous accueillent et vous font partager leur héritage et leur art de vivre : un Classements et labels En gras : les communes patrimoine naturel et architectural attrayant, des sites naturels remarquables, concernées par l’offre touristique Bienvenue à la ferme : réseau d’agriculteurs des pages intérieures des paysages verdoyants, une faune et une flore généreuses constituent ce accueillant sur leur exploitation. cadre de vie et offrent des sensations intenses par la pratique des nombreuses Adam-les-Vercel .........................C3 Un pays Athose ............................................B5 activités de pleine nature, calme et ressourcement par la découverte d’une Site du goût : voir page 4. Avoudrey ......................................D4 nature harmonieuse. Belmont ........................................B2 Au détour d’une route ou d’un sentier, faites une halte dans un des petits Table comtoise : restaurant promouvant Bremondans ................................B2 hameaux, villages ou bourgades nichés dans des écrins de verdure et venez la gastronomie régionale en utilisant des Chasnans ......................................B5 très attachant… produits de Franche-Comté. Chaux-les-Passavant ..............B2 découvrir une tradition gastronomique savoureuse et un sens de l’hospitalité Chevigney-les-Vercel .............C3 unique : hôtels de caractère, gîtes chaleureux, camping champêtre, autant de Maître restaurateur : titre officiel Consolation-Maisonnettes -

JUSTICE SEIGNEURIALE De VENNES (Archives

C.E.G.F.C. - Section de Morteau Numérisation : Pierre Receveur Relevé : Camille Girardot 2 / 457 Mise en page : Gérard Patois 16/03/2017 / 11:45 - - - JUSTICE SEIGNEURIALE de VENNES (Archives Départementales du Doubs) INDEX ALPHABÉTIQUE DATE de NOMS et PRENOMS OBJET de l'ACTE PAGES l'ACTE ARNOUX Claude 10/03/1710 Inventaire 40 ARNOUX Claudot 20/05/1702 Procuration à Jean Ignace GUILLEMIN notaire 41 ARNOUX Claudot 22/05/1702 Tutelle (dation de) et Curatelle 42 ARNOUX Guillaume Joseph 25/10/1770 Vendage 43 ARNOUX Jacques 17/03/1695 Inventaire et Vendage 44 ARNOUX Jacques Antoine 05/03/1785 Curatelle (dation de) 45 ARNOUX Jean Claude 22/12/1733 Tutelle (dation de) et inventaire 46 ARNOUX Jean Jacques 09/05/1695 Tutelle (dation de) et Curatelle 47 ARNOUX Simon 26/03/1695 Curatelle (dation de) 48 BARET Pierre 04/11/1689 Inventaire et Vendage 49 BARREY Claudine 26/03/1705 Curatelle (dation de) 50 BARREY Jacques 03/11/1710 Curatelle (dation de) 51 BARREY Jacques 02/10/1705 Tutelle (dation de) et Curatelle 52 BARTHOD Claude Antoine 13/03/1710 Tutelle (dation de) 53 BARTHOD Claude Antoine 16/09/1702 Tutelle (dation de) 54 BARTHOD Étienne fils fut Blaise 15/02/1694 Tutelle (dation de) 55 BARTHOD Jean François 21/01/1717 Tutelle (dation de) et inventaire 56 BARTHOL Claude Antoine 03/10/1702 Inventaire et Vendage 57 BARTHOL Étienne 27/02/1694 Partage (Inventaire et Vendage) 58 BELIN Guillaume François 26/03/1688 Curatelle (dation de) 59 BERSOT Jean Claude 18/08/1710 Tutelle (dation de) 60 BERTIN Claude 15/05/1721 Tutelle (dation de) Inventaire et -

Téléchargez ICI L'arrêté Préfectoral De Nomination Des Louvetiers

^ Liberté . Égalité .Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PREFET DU DOUES Direction Départementaledes Territoires Serviceeau, risques, nature, forêt Le Préfet du Doubs Chevalier de l'Ordre National du Mérite ARRETE 25-2019-12-31-005 Nommant les lieutenants de louveterîe du département du Doubs pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles L 427-1 à L 427-7 et R 427-1 à R 427-4 ; Vu l'arrêtéministériel du 14juin 2010 modifiérelatif aux lieutenants de louveterie ; Vu la note technique du 16 juillet 2019 abrogeant la circulaire du 5 juillet 2011 relative aux lieutenants de louveterie, Vu le décret du 24 septembre 2018 portant nomination de Monsieur Joël MATHURIN, Préfet du Doubs; Vu le résultat des auditions en date du 9 décembre 2019 et l'avis émis par le groupe informel départementaldu 16 décembre2019 ; Sur proposition du directeur départemental des territoires, ARRETE Article l. Le nombre de circonscriptions de louveterie dans le Doubs est fixé à 25 ; leurs limites sont préciséesaux annexes l et 2 du présent arrêté. Article 2. Sont nommés lieutenants de louveterie dans le département du Doubs pour la période du 1erjanvier 2020 au 31 décembre 2024 : LIEUTENANTS DE LOUVETERIE CIRCONSCRIPTIONS Nom Adresse AYRAULTAnthony 13 Rue des Oiseaux BESANCON (n° 8) 25580 ETALANS BOILLON Jean-luc 6 Rue du Calvaire PIERREFONTAINE-LES- 25390 LORAY VARANS n° 18) BONNAIREDominique 12 Rue de Pierrefontaine LERUSSEY( 19) 25380 BRETONVILLERS BOSSERTAbel 5 rue de Croux AMANCEY(n°15) 25840 VUILLAFANS -

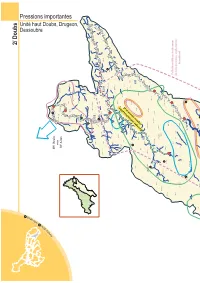

2 Doubs E 2.FH11

2/ Doubs Dessoubre Unité hautDoubs,Drugeon, Pressions importantes c I G N B D C a r t o / c I G N B D C a r t h a g e ARBOUANS BV Doubs vers VOUJEAUCOURT SELONCOURT BV Allan VALENTIGNEY VANDONCOURT BONDEVAL MATHAY l e ABBEVILLERS MANDEURE HERIMONCOURTG l a n THULAY d MES LIERES ECOT bs BOURGUIGNONu o ROCHES-LES-BLAMONT GLAY D e l ECURCEY BLAMONT eus DANNEMARIE nc e a AUTECHAUX-ROIDE R la PONT-DE-ROIDE REMONDANS- VAIVRE NEUCHATEL- URTIERE PIERREFONTAINE-LES-BLAMONT 633 B VILLARS -LES -BLAMONT MAMBELIN MONTANCY VILLARS - SOUS- DAMPJOUX s oub GLERE FEULE le D CHAMES OL MONTJOIE-LE-CHATEAU NOIREFONTAINE MO NTECHERO UX SOLEMONT VAUFREY VYT-LES -BELVOIR VALONNE BURNEVILLERS SOULCE-CERNAY 633 A DAMPJOUX bèche la Bar LIEBVILLERS COURTEFONTAINE SAINT-HIPPOLYTE INDEVILLERS VERNOIS - BIEF BELVOIR LE S - B E LVOIR PESEUX ROSIERES- LES TERRES-DE-CHAUX SUR-BARBECHE LES P LAINS -ET- FLEUREY e GRANDS-ESSARTS r b u MONTANDON o FROIDEVAUX VALOREILLE s s e PROVENCHERE D le TREVILLERS LA GRANGE FESSEVILLERS LE S B R E S E U X VAUCLUS OTTE THIEBOUHANS FERRIERES-LE-LAC GOUMOIS URTIERE ORGEANS- MANCENANS -LIZERNE BELFAYS COUR-ST-MAURICE BELLEHERBE BLANCHEFONTAINE CERNAY-L'EGLISE BATTENANS -VARIN VAUCLUSE LAVIRON 635 MAIC HE MONT-DE-VOUGNEY CHARMOILLE DAMPRICHARD CHARMAUVILLERS CHAMESEY Barragesrupture infranchissables amont-aval : LONGEVELLE- 634 s LES -RUS S EY b ou D SAINT-JULIEN-LES-RUSSEY PIERREFONTAINE- BRETONVILLERS e LES-VARANS ROSUREUX LES ECORCE S l re CHARQUEMONT everotte ub la R o LES FONTE NELLES s FRAMBOUHANS s PLAIMBOIS-DU-MIROIR e DOMPREL D e -

Programme D'activités Nature À Travers La Franche-Comté

1 2 Les activités 0 2 nature du Découvrez, participez, protégez... près de chez vous ! Une association au service de la nature en Franche-Comté Depuis sa création en 1991, le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, association loi 1901, agit pour préserver les milieux naturels, la faune et la flore de Franche-Comté. Nos missions Si le projet de CONNAÎTRE la faune, la flore et le fonctionnement notre association vous des milieux pour mieux adapter la gestion sur les sites, intéresse, rejoignez-nous en réalisant des études, des inventaires et des suivis. en complétant le bulletin d’adhésion à la fin de ce livret. PROTÉGER les milieux, les espèces menacées, en Muriel LORIOD-BARDI achetant des parcelles ou en passant des accords avec Présidente des propriétaires (privés, collectivités...). GÉRER et restaurer les espaces naturels par des techniques respectueuses de la biodiversité, souvent en partenariat avec des agriculteurs. Les sommes collectées grâce aux adhésions et VALORISER pour faire prendre conscience de la valeur aux dons sont dédiées patrimoniale des sites et de la nécessité de les conserver. uniquement à des projets d’acquisition ACCOMPAGNER les politiques publiques en faveur de la de sites naturels. biodiversité et les acteurs locaux soucieux de mettre en place une gestion responsable de leur patrimoine. Le Conservatoire intervient sur le terrain, en concertation avec les acteurs locaux. Agréé par l’État et la Région, lui offrant ainsi une reconnaissance officielle de ses missions et compétences, il travaille en étroite collaboration avec le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté. -

Télécharger Le Bulletin Communal

Avant-propos Ce bulletin annuel est le premier de la commune nouvelle. Il se veut la continuité de ce qu’il se faisait les années précédentes … en tenant compte de la nouvelle configuration. Ainsi la lecture ne se fait plus par (anciennes) communes mais par thème. Avec peut être des ajustements dans les années à venir… Vos propositions sont les bienvenues. SOMMAIRE 3 Éditorial 5 Rétrospective 2016 17 Vie Municipale 27 Vie associative 45 Histoires locales 51 Bien vivre ensemble 59 Fiche pratique Remerciements - À tous les bénévoles, toutes les associations qui ont fourni articles et/ou photos - Aux responsables de commissions - Aux membres de la commission «Information et communication» - Remerciement spécial à Carole RENAUD pour sa disponibilité et le prêt de son « arbre de vie » en première page - www.art-und.org - Conception & impression : Imprimerie CF Impressions 6 rue Jean-Jacques Rousseau 25300 Pontarlier 03 81 46 49 83 - www.imprimerie-pontarlier.fr 3 Éditorial ui n’a pas dit ou entendu dire un contribuable : «Encore une feuille d’impôt ! Pour ce qu’ils en font…» ui n’a pas dit ou entendu dire un citoyen « Voter ce dimanche ? À quoi ça sert….» Qui n’a pas dit ou entendu dire un habitant de la commune : « Ces routes sont vraiment mal entretenues… Mais que fait la commune ?» Et qui n’a jamais dit ou entendu dire un usager : « Ils mettent vraiment n’importe quoi dans ces bacs jaunes! Pourquoi la commune ne fait-elle rien ? » Nous sommes tous semblables. Nous voudrions payer le moins possible d’impôt, mais avoir tous les services à notre porte, sans forcément nous impliquer. -

Le Réseau MOBIGO Dans Le Doubs Conditions De Circulation Dernière Mise À Jour : 3/10/19 17:43

Le réseau MOBIGO dans le Doubs conditions de circulation Dernière mise à jour : 3/10/19 17:43 retard ou Ne circule Ligne transporteur Origine / destination normale Observations Type de circuit perturbée pas Choisir dans la TOTAUX 501 - 1 liste 0002RPI01 DOUX VOYAGES RPI Adam les Passavant - Passavant 1 Scolaire 0004RPI01 MOUCHET RPI Appenans - Mancenans 1 Scolaire 0005RPI01H JEANNERET Villers-s/s-Chalamont - Arc-s/s-Montenot 1 Scolaire 0012RPI01 MBFC MOBILITES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE RPI Dompierre - Bulle - Bannans 1 Scolaire 0012RPI02 MBFC MOBILITES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE RPI Dompierre - Bulle - Bannans 1 Scolaire 0012RPI03 MBFC MOBILITES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE RPI Dompierre - Bulle - Bannans 1 Scolaire 0013RPI01 GTV GROSPERRIN TOURISME VOYAGES RPI Berthelange - Corcondray - Corcelles 1 Scolaire 0016RPI01 KEOLIS MONTS JURA RPI Bonnevaux - Vaux-et-Chantegrue 1 Scolaire 0018RPI01 MOUCHET RPI Abbenans - Fallon 1 Scolaire 0019RPI01 MBFC MOBILITES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE RPI Longevilles - Rochejean 1 Scolaire 0020RPI01H KEOLIS MONTS JURA RPI Bugny - La-Chaux-de-Gilley 1 Scolaire 0021RPI01 KEOLIS MONTS JURA RPI Franey - Burgille - Recologne 1 Scolaire 0021RPI02 KEOLIS MONTS JURA RPI Franey - Burgille - Recologne 1 Scolaire 0021RPI03 KEOLIS MONTS JURA RPI Franey - Burgille - Recologne 1 Scolaire 0022RPI01 MARON RPI Montécheroux - Chamesol 1 Scolaire 0028RPI01 DOUX VOYAGES RPI vandoncourt - Montbouton 1 Scolaire 0031RPI01 KEOLIS MONTS JURA RPI Indevillers - Courtefontaine 1 Scolaire 0031RPI02 KEOLIS MONTS JURA RPI Indevillers - Courtefontaine -

Liste Des Communes En Zone De Montagne Franche-Comté

Liste des communes en Zone de Montagne Franche-Comté ABBEVILLERS CHAUX-NEUVE GRAND'COMBE-CHATELEU ADAM-LES-VERCEL (LA) CHENALOTTE GRAND'COMBE-DES-BOIS (LES)ALLIES CHEVIGNEY-LES-VERCEL FOURNETS-LUISANS AMATHAY-VESIGNEUX (LA) CLUSE-ET-MIJOUX GRANDFONTAINE-SUR-CREUSE ANTEUIL (LES)COMBES (LA) GRANGE ARCON CONSOLATION-MAISONNETTES GRANGES-NARBOZ ARC-SOUS-CICON COUR-SAINT-MAURICE (LES)GRANGETTES ARC-SOUS-MONTENOT COURTEFONTAINE (LES)GRAS ATHOSE COURVIERES GUYANS-VENNES AUBONNE (LE) CROUZET HAUTEPIERRE-LE-CHATELET AVOUDREY CROUZET-MIGETTE HAUTERIVE-LA-FRESSE BANNANS DAMPRICHARD (LES)HOPITAUX-NEUFS (LE) BARBOUX DANNEMARIE (LES)HOPITAUX-VIEUX BATTENANS-VARIN DESERVILLERS HOUTAUD BELFAYS DOMMARTIN INDEVILLERS (LE) BELIEU DOMPIERRE-LES-TILLEULS JOUGNE BELLEHERBE DOMPREL LABERGEMENT-DU-NAVOIS BELVOIR DOUBS LABERGEMENT-SAINTE-MARIE BIANS-LES-USIERS ECHEVANNES VILLERS-LE-LAC BIEF (LES)ECORCES LANDRESSE (LE) BIZOT EPENOUSE LAVAL-LE-PRIEURE BOLANDOZ EPENOY LAVANS-VUILLAFANS BONNETAGE ETRAY LAVIRON BONNEVAUX EVILLERS LEVIER (LA) BOSSE EYSSON LIEBVILLERS BOUJAILLES FALLERANS LODS BOUVERANS FERRIERES-LE-LAC LONGECHAUX (LES)BRESEUX FESSEVILLERS LONGEMAISON BRETONVILLERS FEULE LONGEVELLE-LES-RUSSEY BREY-ET-MAISON-DU-BOIS (LES)FINS LONGEVILLE BUGNY FLANGEBOUCHE (LA) LONGEVILLE BULLE FLEUREY LONGEVILLES-MONT-D'OR BURNEVILLERS (LES)FONTENELLES LORAY CERNAY-L'EGLISE FOURCATIER-ET-MAISON-NEUVE (LE) LUHIER CHAFFOIS (LES)FOURGS MAICHE CHAMESEY FOURNET-BLANCHEROCHE MAISONS-DU-BOIS-LIEVREMONT CHAMESOL FRAMBOUHANS MALBUISSON CHANTRANS FRASNE MALPAS CHAPELLE-DES-BOIS -

Communauté De Communes Du Pays De Pierrefontaine

Direction Départementale des Territoires COMMUNAUTÉ DE COMMUNES Doubs Connaissance, DU PAYS DE Aménagement des Territoires, PIERREFONTAINE-VERCEL Urbanisme ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME Unité INTERCOMMUNAL Planification VALANT SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE cellule planification PORTER À CONNAISSANCE Articles L.132-2 à L.132-4 du Code de l’Urbanisme Février 2017 SOMMAIRE LE PORTER A CONNAISSANCE page 1 LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE GENERAL page 3 1. Les évolutions législatives page 3 2. Les articles L.101-1 et L.101-2 du code de l’urbanisme page 8 LE PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) page 10 1. Son contenu page 10 1.1. Un rapport de présentation page 11 1.2. Un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) page 12 1.3. Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) page 13 1.4. Un règlement page 15 1.5. Des annexes page 17 2. La procédure d'élaboration du PLU page 18 2.1. La concertation page 19 2.2. Les consultations obligatoires page 19 2.3. Le bilan du PLUi page 20 3. Son rendu en format numérique page 20 4. Les évolutions possibles du PLU page 21 4.1. La révision du PLU page 21 4.2. La modification du PLU page 21 4.3. La modification simplifiée du PLU page 22 4.4. La mise en compatibilité du PLU page 22 4.5. La mise à jour des annexes page 22 LA COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D'URBANISME page 24 1. Les orientations du SDAGE et les documents d’urbanisme page 25 2. Les objectifs du SAGE et les documents d’urbanisme page 31 3.