Reconstruction Ou Modernisation ?

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Compte Rendu Conseil Communautaire Du 11 Mai 2017

COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 MAI 2017 Délégués titulaires : NOBLESSE Albert, BAILLEUL Dominique, ROUILLARD François, FORMET Thierry, LENEL Marcel, DALLERY Philippe, SOUMILLON Gilles, QUEVAUVILLERS Louis, VAN DYCKE Roseline, HEBERT Thierry, DESBIENDRAS Alain, THIVERNY François, DUPUIS Éric, MICHEL Géraldine, BLEYAERT Joseph, POIRE Jean-Paul, DUTITRE Philippe, GUILBERT Jackie, LESUR Alain, CELISSE Gérard, STOTER Jean-Jacques, BON Linda, ROBITAILLE Pierre, BOHIN Pascal, MOYENS Jean-Pierre, LACHEREZ Guy, CHOPIN Jean-Pierre, DE MONCLIN Arnaud, DE SAINT GERMAIN Lyliane, BOUDERNEL Gilles, CHELLE-POIRE Sabine, FURGEROT Christian, TEN Alexis, DUFOUR Guy, DUBOS Philippe, LEFEVRE André, RICOURT Jean-Pierre, DUCROCQ Sylvie, DOMART Alain, MAGNIER Ambre, CALIPPE Alain, DESFOSSES Alain, GOETHALS Eddy, LOUVARD Annie, VASSEUR Dany, BODERAU Etienne, VAQUER Florence, FROIDURE James, SINOQUET Céline, DEMAREST Vincent, LAROCHE Denis, LEFEUVRE Jannick, GLORIEUX Gérard, ESCARD Marie-Elisabeth, DE BEAUFORT Jean, de WAZIERS Isabelle, MICHAUX Colette, MARGRY Jean-Pierre, NOPPE Robert, DENEUX Gérard, LEROY Loïc, CHARBONNIER Sylvain, COSETTE Jean-Paul, WATTEZ Aubert, TURLOT Jean-Marie, DEMARQUET Jean-Pierre, D’HOINE Catherine, BOUTHORS Didier, COCQ Philippe, BLAMPOIX Christophe, DANCOURT Daniel, QUILLENT Jean-Claude, JANDOS Rodolphe, MANACH Sylvain, DUMONT Marielle, PERONNE Michèle, MATHON Christine, NORMAND Lionel DELAIRE Rose-France, LECLERCQ Geneviève, D’HAILLECOURT Bernard, DEWAELE Marc, LABESSE Jean-Marc, NOUGEIN Laurence, GAILLET Gérard, GANDON -

Avis Délibéré De La Mission Régionale D'autorité Environnementale Hauts

Région Hauts-de-France Avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France sur l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal du Contynois (80) n°MRAe 2020-4278 AVIS DÉLIBÉRÉ N° 2020-4278 adopté lors de la séance du 19 mai 2020 par la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France 1/24 Préambule relatif à l’élaboration de l’avis La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Hauts-de-France s’est réunie le 19 mai 2020 en web-conférence. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis portant sur l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal du Contynois, dans le département de la Somme. Étaient présents et ont délibéré : MM. Philippe Gratadour, Philippe Ducrocq et Christophe Bacholle. Était également présent M. Pierre Noualhaguet. En application du § 2.4.1 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis. *** La MRAe a été saisie pour avis par le président de la communauté de communes Somme Sud- Ouest, le dossier ayant été reçu complet le 15 janvier 2020. Cette saisine étant conforme aux articles R. 104-21 et R. 104-23 du code de l’urbanisme, il en a été accusé réception. L’ordonnance n° 2020-336 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, suspend le délai d’instruction de ce dossier depuis le 12 mars 2020 jusqu’à un mois après la fin de la période d’urgence sanitaire. -

Cahier Des Charges De La Garde Ambulanciere

CAHIER DES CHARGES DE LA GARDE AMBULANCIERE DEPARTEMENT DE LA SOMME Document de travail SOMMAIRE PREAMBULE ............................................................................................................................. 2 ARTICLE 1 : LES PRINCIPES DE LA GARDE ......................................................................... 3 ARTICLE 2 : LA SECTORISATION ........................................................................................... 4 2.1. Les secteurs de garde ..................................................................................................... 4 2.2. Les lignes de garde affectées aux secteurs de garde .................................................... 4 2.3. Les locaux de garde ........................................................................................................ 5 ARTICLE 3 : L’ORGANISATION DE LA GARDE ...................................................................... 5 3.1. Elaboration du tableau de garde semestriel ................................................................... 5 3.2. Principe de permutation de garde ................................................................................... 6 3.3. Recours à la garde d’un autre secteur ............................................................................ 6 ARTICLE 4 : LES VEHICULES AFFECTES A LA GARDE....................................................... 7 ARTICLE 5 : L'EQUIPAGE AMBULANCIER ............................................................................. 7 5.1 L’équipage ....................................................................................................................... -

Transport-Vers-Amiens.Pdf

730 BRETEUIL - ST SAUFLIEU - AMIENS HORAIRES VALABLES DU 2 SEPT. 2019 AU 3 JUIL. 2020 PERIODE SCOLAIRE Jours de circulation > LMmJV LMmJV LMmJV S LMmJVS LMmJVS 30131 30132 30133 30134 30135 30500 BRETEUIL Centre (1) 1 06:30 06:25 13:15 1 ESQUENNOY Place 2 06:35 06:31 13:21 2 BONNEUIL LES EAUX (LA FOLIE DE BONNEUIL) Carrefour 3 06:37 06:33 13:23 3 BONNEUIL LES EAUX Usine 4 06:38 06:34 13:24 4 BONNEUIL LES EAUX Salle des fêtes 5 06:40 06:37 13:27 5 FLERS SUR NOYE Place 6 06:48 06:45 13:35 6 ESSERTAUX Mairie 7 06:52 06:49 13:39 7 LE BOSQUEL Le Soleil Levant 8 06:56 06:53 13:43 8 HALLIVILLERS Place 9 I 06:45 I I 9 LAWARDE-MAUGER-L'HORTOY Place 10 I 06:47 I I 10 LAWARDE-MAUGER-L'HORTOY L'Hortoy 11 I 06:50 I I 11 SAINT SAUFLIEU Gendarmerie 12 II 07:00 08:00 13:50 12 SAINT SAUFLIEU Eglise 13 I 07:02 07:02 08:03 13:52 13 SAINT SAUFLIEU Chemin du Guisy 14 I 07:04 07:04 08:05 13:54 14 SAINT SAUFLIEU Gendarmerie 15 I 07:05 III 15 GRATTEPANCHE Ecole 16 I I 06:58 I I I 16 ORESMAUX Rue de la Place 17 I I 07:01 07:08 08:09 13:58 17 GRATTEPANCHE Ecole 18 I I I 07:12 08:14 14:02 18 RUMIGNY Briqueterie 19 07:08 07:08 07:08 I I I 19 RUMIGNY Ecole 20 07:13 07:14 07:15 07:16 08:18 14:06 20 RUMIGNY Rue de Vers 21 07:14 07:15 07:16 07:17 08:19 14:07 21 HEBECOURT Rue de Rumigny 22 07:15 07:16 07:17 07:18 08:21 14:08 22 HEBECOURT Eglise 23 07:16 07:17 07:18 07:19 08:23 14:09 23 DURY Placette RD1001 (2) 24 07:19 I 07:21 07:22 08:26 14:12 24 DURY Arrêt AMETIS CC Amiens Sud (2) 25 07:22 I 07:24 07:25 08:31 14:15 25 DURY Arrêt AMETIS Pinel (2) 26 07:24 I 07:26 07:27 08:33 14:17 26 AMIENS Arrêt AMETIS 14 Juillet 27 07:26 I I 07:29 I 14:19 27 AMIENS Arrêt AMETIS Branly 28 07:30 I I 07:33 I 14:23 28 AMIENS Arrêt AMETIS Georges Beauvais 29 I I 07:28 I 08:36 I 29 AMIENS Arrêt AMETIS Pôle des cliniques 30 I 07:30 I I 08:38 I 30 AMIENS Arrêt AMETIS Croix Rompue 31 I I 07:34 I I I 31 AMIENS Parking JM Laurent 32 I I 07:35 (3) I I I 32 AMIENS Arrêt AMETIS Collège J.M Laurent 33 II I 08:40 I 33 AMIENS Arrêt AMETIS Lycée R. -

BRETEUIL - AMIENS (Hors Période Estivale)

Ligne 30 BRETEUIL - AMIENS (Hors période estivale) Circule en période scolaire Circule en période non scolaire Jours de fonctionnement LMmJV LMmJVS LMmJVS LMmJVS S LMmJVS LMmJVS LMmJVS Particularités (A) (A) (A) BRETEUIL Centre (2) 06:25 06:35 06:45 13:00 ESQUENNOY Place (face à la Mairie) 06:30 06:40 06:50 13:05 LA FOLIE DE BONNEUIL Carrefour 06:33 06:43 06:53 13:08 BONNEUIL LES EAUX Usine + Poste + Salle des fêtes 06:35 06:45 06:55 13:10 FLERS SUR NOYE Poste + Café 06:45 06:55 07:05 13:20 LE BOSQUEL Carrefour (devant l'auberge Soleil Levant) 06:53 07:03 07:13 13:28 ESSERTAUX Café 06:57 07:07 07:17 13:32 GRATTEPANCHE Ecole | | 07:00 | 08:00 I ORESMAUX Café | | 07:07 07:22 08:05 I SAINT SAUFLIEU Eglise 07:00 07:10 07:10 07:10 07:25 08:10 08:00 13:35 SAINT SAUFLIEU Café RN 07:01 07:11 07:11 07:11 07:26 08:11 08:01 13:36 SAINT SAUFLIEU Gendarmerie 07:02 07:12 07:12 07:12 07:27 08:12 08:02 13:37 ORESMAUX Café 07:07 | | | | | 08:07 13:42 GRATTEPANCHE Ecole 07:12 | | | | | 08:12 13:47 RUMIGNY Calvaire | 07:15 07:15 07:15 07:30 08:15 | I RUMIGNY Café 07:16 07:16 07:16 07:16 07:31 08:16 08:16 13:51 RUMIGNY Eglise 07:17 07:17 07:17 07:17 07:32 08:17 08:17 13:52 RUMIGNY Abri Route d'Hébécourt 07:18 07:18 07:18 07:18 07:33 08:18 08:18 13:53 HEBECOURT Lotissement 07:19 07:19 07:19 07:19 07:34 08:19 08:19 13:54 HEBECOURT Centre Café 07:20 07:20 07:20 07:20 07:35 08:20 08:20 13:55 DURY Arrêt AMETIS Centre (1) 07:23 07:23 07:23 | 07:38 08:23 08:23 13:58 DURY Arrêt AMETIS Centre Commercial RN (1) 07:25 07:25 07:25 | 07:40 08:25 08:25 14:00 DURY Arrêt AMETIS Hôpital (1) 07:27 07:27 07:27 | 07:42 08:27 08:27 14:02 AMIENS Arrêt AMETIS 14 Juillet 07:30 07:30 I I 07:45 I I 14:05 AMIENS Arrêt AMETIS Branly 07:35 07:35 | | 07:50 | 08:45 I AMIENS Arrêt AMETIS George Beauvais | | 07:35 | | 08:35 | I AMIENS Cité Scolaire Rue A. -

Bordereau De Versement Aux Archives

BORDEREAU DE VERSEMENT N° du versement AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SOMME 1152 W à remplir en 3 exemplaires) Intitulé et adresse du service versant (doit être énoncé intégralement, sans sigle) · PRÉFECTURE DE LA SOMME · Bureau de l’Urbanisme et de l’Environnement · 51 rue de la République, 80000 AMIENS Intitulé du service auteur (si différent du précédent) Agent responsable du versement : Nom : téléphone : Nombre total d'articles (liasses, boîtes, registres) : 7. Statut du service versant : Métrage 1 m.l. Dates extrêmes du versement : 1977 - 1981 Année(s) de révision : Conservation intégrale X Conservation partielle : Élimination : Délai de communicabilité maximum : Date de communicabilité de la totalité du versement : SOMMAIRE DU VERSEMENT N° des Description sommaire et dates extrêmes des principales catégories de articles documents versés 1 à 7 Rapports d’expertise du géologue agréé pour l’alimentation en eau potable des communes et syndicats de communes. Bordereau de 5 pages (y compris la présente page) Pris en charge le : janvier 1987. Le chef du service versant : Le Directeur des Archives départementales de la Somme, Réservé aux Archives RAPPORTS D’EXPERTISE DU GÉOLOGUE AGRÉÉ : ALIMENTATION EN EAU POTABLE 1152 W 1 - 2 Par communes. 1978 - 1981 1152 W 1 Ville d’Abbeville, Syndicat intercommunal d’Ailly-le-Haut-Clocher, Syndicat d’Athies, Bazentin, Belloy-sur-Somme, Bonneville, Syndicat intercommunal de Bouquemaison -Neuvillette, Cantigny, Syndicat intercommunal d’AEP de Carrepuis, Gruny et Cremery, Colimcamps, Conty, Croixrault, Englebelmer, Syndicat d’Eppeville, Syndicat d’Esmery-Hallon, Fontainer-le-Sec, Fransu, Syndicat intercommunal de Gueschart, Heuzecourt, La Chaussée-Tirancourt, Le Bosquel Syndicat intercommunal d’AEP de Lignières-Châtelain, Maizicourt, Marlers, Montagne-Fayel, Muille-Villette, Nampty, Offoy, Syndicat intercommunal de la région de Pont-Rémy, Quevauvillers, Syndicat intercommunal d’AEP du Translay, Syndicat d’AEP de la Vimeuse, Hiermont et Bernâtre, Démuin et Aubercourt (1980). -

Bulletin Municipal De Plachy-Buyon

N° 41 Janvier 2015 LE LIEN Bulletin Municipal de Plachy-Buyon CENTENAIRE 1914—2014 Page 2 SOMMAIRE Vœux du maire .............................................................................................................................................. 4 L’équipe municipale ..................................................................................................................................... 7 Les commissions municipales ................................................................................................................... 8 Les syndicats intercommunaux ................................................................................................................. 9 Budget communal - recettes / dépenses .................................................................................................. 10 Les travaux d’investissement dans la commune en 2014 ...................................................................... 12 Avancées sur le réseau d’assainissement ............................................................................................... 14 Plan zéro phyto et charte d’entretien des espaces publics .................................................................... 16 Informations pratiques ............................................................................................................................... 18 Gendarmerie et police municipale : qui fait quoi? ................................................................................... 20 Ils nous ont quittés ................................................................................................................................... -

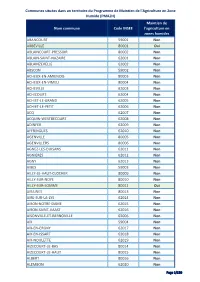

(PMAZH) Nom Commune Code INSEE

Communes situées dans un territoire du Programme de Maintien de l'Agriculture en Zone Humide (PMAZH) Maintien de Nom commune Code INSEE l'agriculture en zones humides ABANCOURT 59001 Non ABBEVILLE 80001 Oui ABLAINCOURT-PRESSOIR 80002 Non ABLAIN-SAINT-NAZAIRE 62001 Non ABLAINZEVELLE 62002 Non ABSCON 59002 Non ACHEUX-EN-AMIENOIS 80003 Non ACHEUX-EN-VIMEU 80004 Non ACHEVILLE 62003 Non ACHICOURT 62004 Non ACHIET-LE-GRAND 62005 Non ACHIET-LE-PETIT 62006 Non ACQ 62007 Non ACQUIN-WESTBECOURT 62008 Non ADINFER 62009 Non AFFRINGUES 62010 Non AGENVILLE 80005 Non AGENVILLERS 80006 Non AGNEZ-LES-DUISANS 62011 Non AGNIERES 62012 Non AGNY 62013 Non AIBES 59003 Non AILLY-LE-HAUT-CLOCHER 80009 Non AILLY-SUR-NOYE 80010 Non AILLY-SUR-SOMME 80011 Oui AIRAINES 80013 Non AIRE-SUR-LA-LYS 62014 Non AIRON-NOTRE-DAME 62015 Non AIRON-SAINT-VAAST 62016 Non AISONVILLE-ET-BERNOVILLE 02006 Non AIX 59004 Non AIX-EN-ERGNY 62017 Non AIX-EN-ISSART 62018 Non AIX-NOULETTE 62019 Non AIZECOURT-LE-BAS 80014 Non AIZECOURT-LE-HAUT 80015 Non ALBERT 80016 Non ALEMBON 62020 Non Page 1/130 Communes situées dans un territoire du Programme de Maintien de l'Agriculture en Zone Humide (PMAZH) Maintien de Nom commune Code INSEE l'agriculture en zones humides ALETTE 62021 Non ALINCTHUN 62022 Non ALLAINES 80017 Non ALLENAY 80018 Non ALLENNES-LES-MARAIS 59005 Non ALLERY 80019 Non ALLONVILLE 80020 Non ALLOUAGNE 62023 Non ALQUINES 62024 Non AMBLETEUSE 62025 Oui AMBRICOURT 62026 Non AMBRINES 62027 Non AMES 62028 Non AMETTES 62029 Non AMFROIPRET 59006 Non AMIENS 80021 Oui AMPLIER 62030 Non AMY -

ZAI - Zone D'aide À L'investissement Des PME : Exonération De La CFE

ZAI - Zone d'Aide à l'Investissement des PME : Exonération de la CFE DDFIP Présentation du dispositif Les PME peuvent bénéficier d'une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) lorsqu'elles sont situées dans les communes classées en zone d'aide à l'investissement (ZAI). La cotisation foncière des entreprises (CFE) est l'une des 2 composantes de la contribution économique territoriale (CET) avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). La CFE est basée uniquement sur les biens soumis à la taxe foncière. Cette taxe est due dans chaque commune où l'entreprise dispose de locaux et de terrains. Ce dispositif d'exonération s'applique jusqu'au 31/12/2021. Conditions d'attribution A qui s’adresse le dispositif ? Entreprises éligibles Sont éligibles les PME, ayant employé moins de 250 salariés au cours de la période d'exonération et ayant réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 M€. Critères d’éligibilité Les PME doivent procéder à : une extension ou création d'activité industrielle ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, une reconversion dans le même type d'activités, la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activité. Quelles sont les particularités ? Les zones d'aide à l'investissement des PME correspondent aux communes ou parties de communes qui ne sont pas classées en zone d'aide à finalité régionale. Montant de l'aide De quel type d’aide s’agit-il ? DDFIP ZAI - Zone d'Aide à l'Investissement des PME : Exonération de la CFE Page 1 sur 6 L'exonération de cotisation foncière des entreprises peut être totale ou partielle selon la délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). -

Les Infos Du 9 Avril

SECTEUR AMIENOIS-OUEST PAROISSE ST ANTOINE DES MONTS ET VALLEES PAROISSE ST SIMON DU MOLLIENOIS Prêtre : Jean-Marie POITOUT 28 rue général Leclerc 80 540 MOLLIENS-DREUIL 03 22 90 70 14 [email protected] Maison paroissiale 4 rue Guy de Segonzac 80160 CONTY 03 22 41 21 37 [email protected] r Permanences à Conty : Lundi 10h-11h Vendredi 16h-18h blog http://paroisseconty-st-antoine.e-monsite.com Défunts de la semaine : Monique Desavoye (Briquemesnil-Floxicourt le 03 Avril). Jean Meulin (Briquemesnil- Floxicourt le 07 Avril). Samedi 08 Avril 2017 RAMEAUX 10h 00 Préparation confirmation lycéens 1ère année Presbytère de Molliens 15h 30 Mariage : Davy Gambien / Floriane Moreau Le Bosquel 18h 00 Messe (Dimanche des Rameaux et de la Passion). Famille Revelles Braibant-Baudoin. Olivier Desprez. 2ème quête chauffage 20h00 Messe, temps de la Parole pour les enfants de 4 à 7 ans (Dimanche Conty des Rameaux et de la Passion) Famille Testu-Gronier. Familles Fertelle-Flament. Familles Flament-Castellotti, Didière et André. 2ème quête chauffage Dimanche 09 Avril 2017 RAMEAUX 09h 00 Messe (Dimanche des Rameaux et de la Passion). Michel Fournet Molliens (2ème anniversaire de décès). Famille Dargent-Douchet. Jean-Paul Saulin (1er anniversaire de décès). Eugène Patte (2ème anniversaire de décès). Lucienne Patte. Louis Dutilloy et sa famille. 2ème quête chauffage 11h 00 Messe (Dimanche des Rameaux et de la Passion). Arsène et Emilie Plachy Buyon Daroux. Bernard Brunel (5ème anniversaire de décès). Baptiste Wallet. Jeanne et Marcel Degand. Alain Gay. Micheline et Pierre Davrillon et leur famille. Famille Pilot-Grimaux et d'Hier. -

Lutte Contre Les Pollutions Diffuses

Mise en place des Mesures Agro- Environnementales et Climatiques (MAEC) AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE Présentation du dispositif Les exploitants agricoles qui souhaitent réaliser des investissements dans le cadre des Mesures Agro- Environnementales et Climatiques (MAEC) définies dans le Plan de Développement Rural Régionaux (PDRR), peuvent être aidés financièrement par l'Agence de l'Eau Artois-Picardie. Conditions d'attribution A qui s’adresse le dispositif ? Entreprises éligibles Sont éligibles aux études : Maîtres d'ouvrages des études pour réduction de l'utilisation de pesticides à des fins non agricoles : les personnes morales de droit publie ayant signé une Charte reconnue par l'Agence, relative à la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires; les personnes morales de droit privé. Maîtres d'ouvrages des études ou expérimentations à des fins agricoles: les collectivités territoriales ou leurs groupements qui mènent ou participent à une ORQUE ; les personnes morales de droit public et de droit privé qui mènent une opération en lien avec les communes à enjeu eau potable, les communes à enjeu zones humides, les communes concernées par un programme de lutte contre l'érosion reconnu par l'Agence, les territoires concernés par un projet de maintien ou de développement des prairies (sèches ou humides) ou une opération présentant un intérêt général à l'échelle du Bassin; les personnes morales de droit public et de droit privé qui réalisent les études de mise à jour des plans d'épandage des effluents des élevages soumis à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ainsi que les actions de conseil liées. -

Plan Local D'urbanisme Intercommunal Du Contynois

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU CONTYNOIS 2-PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES Version débattue le 11 sept. 2018 Namps-Maisnil Lœuilly Thoix Conty Essertaux Prouzel AVANT-PROPOS Monsures Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) constitue l’une des pièces essentielles du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) du Contynois. Il présente les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues pour conduire et accompagner l’évolution du territoire intercommunal sur les quinze prochaines années. Il fait l’articulation entre, d’une part, le diagnostic à partir duquel un certain nombre d’enseignements a été identi- fié et, d’autre part, le zonage et le règlement d’urbanisme du PLU intercommunal. Le contenu du PADD a été établi sur les bases suivantes : Ɨ La prise en compte du diagnostic, des enseignements et des enjeux qu’il fait apparaître pour l’avenir du territoire Ɨ La réflexion collective menée par les élus et leur vision commune pour l’évolution future du Contynois Ɨ Le porter à connaissance et les préconisations des services de l’État Ɨ La prise en compte des principes du Code de l’urbanisme qui précisent notamment les objectifs de développement durable auxquels un document d’urbanisme doit s’efforcer de répondre Ɨ Les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Grand Amiénois approuvé en 2012 31 janvier 2019 • Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Contynois • 2-Projet d’Aménagement et de Développement Durables P_ 2 LE PADD DANS LE PLUI Monsures RAPPORT DE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET PROGRAMME PRÉSENTATION JUSTIFIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLES JUSTIFIE D’ORIENTATIONS ET Diagnostic et enjeux D’ACTIONS (PLH) COHÉRENCE ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT RÈGLEMENT ET DE PROGRAMMATION ET DOCUMENTS GRAPHIQUES (ZONAGE) ..