Plan De Gestion Environnementale Et Sociale (Pges)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Guinea : Reference Map of N’Zérékoré Region (As of 17 Fev 2015)

Guinea : Reference Map of N’Zérékoré Region (as of 17 Fev 2015) Banian SENEGAL Albadariah Mamouroudou MALI Djimissala Kobala Centre GUINEA-BISSAU Mognoumadou Morifindou GUINEA Karala Sangardo Linko Sessè Baladou Hérémakono Tininkoro Sirana De Beyla Manfran Silakoro Samala Soromaya Gbodou Sokowoulendou Kabadou Kankoro Tanantou Kerouane Koffra Bokodou Togobala Centre Gbangbadou Koroukorono Korobikoro Koro Benbèya Centre Gbenkoro SIERRA LEONE Kobikoro Firawa Sassèdou Korokoro Frawanidou Sokourala Vassiadou Waro Samarami Worocia Bakokoro Boukorodou Kamala Fassousso Kissidougou Banankoro Bablaro Bagnala Sananko Sorola Famorodou Fermessadou Pompo Damaro Koumandou Samana Deila Diassodou Mangbala Nerewa LIBERIA Beindou Kalidou Fassianso Vaboudou Binemoridou Faïdou Yaradou Bonin Melikonbo Banama Thièwa DjénédouKivia Feredou Yombiro M'Balia Gonkoroma Kemosso Tombadou Bardou Gberékan Sabouya Tèrèdou Bokoni Bolnin Boninfé Soumanso Beindou Bondodou Sasadou Mama Koussankoro Filadou Gnagbèdou Douala Sincy Faréma Sogboro Kobiramadou Nyadou Tinah Sibiribaro Ouyé Allamadou Fouala Regional Capital Bolodou Béindou Touradala Koïko Daway Fodou 1 Dandou Baïdou 1 Kayla Kama Sagnola Dabadou Blassana Kamian Laye Kondiadou Tignèko Kovila Komende Kassadou Solomana Bengoua Poveni Malla Angola Sokodou Niansoumandou Diani District Capital Kokouma Nongoa Koïko Frandou Sinko Ferela Bolodou Famoîla Mandou Moya Koya Nafadji Domba Koberno Mano Kama Baïzéa Vassala Madina Sèmèkoura Bagbé Yendemillimo Kambadou Mohomè Foomè Sondou Diaboîdou Malondou Dabadou Otol Beindou Koindou -

IOM Guinea Ebola Response Situation Report, 8-31 March 2016

GUINEA EBOLA RESPONSE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION RAPPORT DE SITUATION From 8 to 31, March 2016 News Launching of the “soft ring containment” of Koropara sub-prefecture. © IOM Guinea 2016 On February 29 and March 17, three On March 9, 2016, IOM organized a From March 9 to 11, 2016, a joint IOM-RTI- people died in the sub-prefecture of ceremony during which, it officially handed- DPS mission went to different sub- Koropara following an unknown disease over the health post of Kamakouloun to sub- prefectures of Boffa for a maiden contact characterized by fever, deep emaciation, prefectural authorities of Kamsar, prefecture with local authorities. The aim was to explain diarrhea including vomiting of blood. A few of Boke. The health facility was rehabilitated the criteria used in the selection of CHA days later, two other people developed the and fully equipped by the organization. (Community Health Assistants), validating the same symptoms. The tests, carried out on list of CHA provided by the DPS in their March 17, were positive to the Ebola Virus localities and selecting 30 participants for the Disease, indicating the resurgence of the participatory mapping exercise (10 wise men, disease in Guinea, nearly three months after 10 youths and 10 women). it was officially declared over by WHO. Situation of the Ebola virus disease after its resurgence in Guinea In the sub-prefecture of Koropara, located at 97km from the city of NZerekore, an approximately 50-year-old farmer along with his two wives died between February 29 and March 17, 2016 following an unknown disease characterized by fever, deep emaciation, diarrhea and vomiting of blood. -

Guinea Ebola Response International Organization for Migration

GUINEA EBOLA RESPONSE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION RAPPORT DE SITUATION From 8 to 31, March 2016 News Launching of the “soft ring containment” of Koropara sub-prefecture. © IOM Guinea 2016 On February 29 and March 17, three On March 9, 2016, IOM organized a From March 9 to 11, 2016, a joint IOM-RTI- people died in the sub-prefecture of ceremony during which, it officially handed- DPS mission went to different sub- Koropara following an unknown disease over the health post of Kamakouloun to sub- prefectures of Boffa for a maiden contact characterized by fever, deep emaciation, prefectural authorities of Kamsar, prefecture with local authorities. The aim was to explain diarrhea including vomiting of blood. A few of Boke. The health facility was rehabilitated the criteria used in the selection of CHA days later, two other people developed the and fully equipped by the organization. (Community Health Assistants), validating the same symptoms. The tests, carried out on list of CHA provided by the DPS in their March 17, were positive to the Ebola Virus localities and selecting 30 participants for the Disease, indicating the resurgence of the participatory mapping exercise (10 wise men, disease in Guinea, nearly three months after 10 youths and 10 women). it was officially declared over by WHO. Situation of the Ebola virus disease after its resurgence in Guinea In the sub-prefecture of Koropara, located at 97km from the city of NZerekore, an approximately 50-year-old farmer along with his two wives died between February 29 and March 17, 2016 following an unknown disease characterized by fever, deep emaciation, diarrhea and vomiting of blood. -

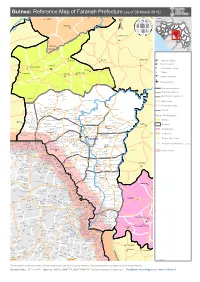

Guinea: Reference Map of Faranah Prefecture (As of 05 March 2015)

Guinea: Reference Map of Faranah Prefecture (as of 05 March 2015) Kalinko SENEGAL MALI GUINEA Sélouma BISSAU GUINEA Komola Koura COTE D'IVOIRE SIERRA LEONE Dialakoro Kankama LIBERIA Sisséla Sanguiana Bissikirima Regional Capital District Capital Dabola Arfamoussayah Sub District Capital Banko Kounendou Village Dogomet N'demba Unpaved runway Paved runway Region boundaries Koulambo District boundaries Morigbeya Dar Es Salam Daro Gada Walan Sub District boundaries Kindoyé DIGUILA CENTRE Fabouya TOUMANIA CENTRE Boubouya Main roads Yombo Nialen Moria Dansoya Secondary roads NIENOUYA CENTRE Teliayaga Doukou Passaya Souriya Mansira Moribaya KONDEBOU KASSA BOUNA CENTRE Tambaya Rivers Foya Gadha Mongoli Babakadia Hafia Gomboya BELEYA CENTRE SABERE KALIA Keema SOUNGBANYA CENTRE Balandou Beindougou SANSANKO CENTRE Sidakoro Gueagbely Gueafari Sokora District (Préfectures) Harounaya Miniandala Badhi Gnentin Oussouya Banire Wolofouga Lamiya Gueagbely Mameyire SANSAMBOU CENTRE BIRISSA CENTRE NGUENEYA CENTRE NIAKO CENTRE Koumandi Koura Dabola Wassakaria Kobalen Bingal Dansoya Tomata Konkofaya Heredou Marela karimbou Sansamba Bouran SOLOYA CENTRE Kolmatamba KOUMANDI KORO Sanamoussaya MILIDALA CENTRE Banfele Labatara Gninantamba BONTALA Koura Sambouya DIANA CENTRE Sansando Faranah Wossekalia FRIGUIA CENTRE MAGNA Halossagoya KALIA CENTRE I KOMBONYA Ballayany Herewa Alia Filly Fore Sakoromaya SOLONYEREYA Khamaya Bindou Dansaya Koutamodiya Salia Kamako Kissidougou Goulouya Fantoumaniya Nerekoro SEREKORO CENTRE Guidonya Kombonyady Wassambala Balankhamba Kabaya -

Download Map (PDF | 1.37

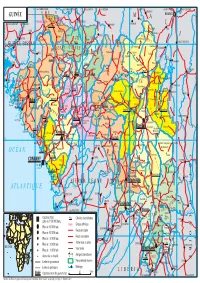

GUINEE: Couverture des bureaux de zones ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Sambailo ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SENEGAL ! ! ! ! ! Koundara Ctre ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Youkounkoun ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Sareboido ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Termesse ! ! ! ! ! ! ! ! ! Koundara ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Kamabi ! ! ! ! ! ! ! ! Guinguan ! ! ! ! Balaki ! ! !! ! ! ! ! Lebekeren ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Touba ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Foulamory ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Niagassola ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Mali Mali Ctre ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Naboun ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Madina Wora ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Gadha Woundou ! Hidayatou ! ! GUINEE BISSAU ! ! ! ! ! ! ! Gayah ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Salambande ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Labe ! ! ! ! Fougou ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Telire ! ! Kounsitel ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Dougountouny ! ! Fello Koundoua ! Siguirini ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Gagnakaly ! ! ! ! ! ! MALI ! ! ! ! ! ! Franwalia ! Fafaya ! ! ! ! Linsan Saran Yimbering Donghol Sigon Diatifere ! ! ! Banora ! Matakaou ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Gaoual Ctre ! ! ! ! Koumbia ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Doko ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -

GUINÉE Gam L BAMAKO PARC NAT

14° vers TAMBACOUNDA vers TAMBACOUNDA 12° vers SARAYA vers KÉNÉBIA 10° vers KITA vers KITA 8° vers KOULIKORO vers SÉGOU S É N É G A L F SIRAKORO bie a GUINÉE Gam l BAMAKO PARC NAT. é M m A DU KONIAGUI é GALÉ FOULAKOUNDA BADIAR KÉDOUGOU g L n i B vers ZIGUINCHOR vers KOLDA F f SAGABARI a Youkounkoun ARABA a k Koundara o B y ba ï G Niagassola SIBI ê Sarébo do a G GABU Guingan m o T i b B Balandou I o i al K m T e F LÉ é R iba ouba A A M ok l i Kifaya Tamgué D A o vers BISSAO o L ro F Á K n 1538 m I BA AT Foulamôri é Balaki I Sou baraya N K A É OUÉLÉSSÉBOUGOU 12° GUINÉE-BISSAO Mali L Boukaria 12° B S m a O a Naboun Kouré alé n l y N E - G U I N É o o KANGABA k Y E N E N k a é XIME O a r M m Madina l Ya béring F a ÉL K andanda Maléa B u B I m n Koumbia Sala bandé Doko o Kounsitél É i a e Siguirini Barrage B bi g è è R al m in Diatif r E de Sélingué vers BISSAO ub Gaoual a f Rio Cor G a IG KANGARÉ BUBA oumb B Banora N é K a Koubia Nafadji n Kintinian é i i Dabalaré F m Malanta ô F o K llé ifa BOUGOUNI Wéndou Mbôrou T Ganiakali Siguiri n Fouta Labé T H Dialakoro o Lélouma ougué A g Tin vers SIKASSO o 1245 U kisso K Hamdallaï Kâkoni F L T E Kiniébakoura K O U A Dinguiraye - G Balandougouba CATIÓ LÉ o U I SANSA g Sélouma N É E o ê Dabiss H rico a Kalinko Koundianakoro n Missira Kankalabé Sangarédi m F YANFOLILA i Chutes arakoba Niandankoro r o e k de Kinkon ka s n Sansalé L A Santou a Pita s i ou i m Sansando c U K B k Ko ola Koura Niantanina a u F O Tén n ié M Niani BADOGO L C ing ilin m é i n GARA O T ta Konsota i T a O io Dobali Djalon B m -

MCHIP Guinea End-Of-Project Report October 2010–June 2014

MCHIP Guinea End-of-Project Report October 2010–June 2014 Submitted on: September 15, 2014 Submitted to: United States Agency for International Development under Coooperative Agreement # GHS-A-00-08-00002-000 Submitted by: Yolande Hyjazi, Rachel Waxman and Bethany Arnold 1 The Maternal and Child Health Integrated Program (MCHIP) is the USAID Bureau for Global Health’s flagship maternal, neonatal and child health (MNCH) program. MCHIP supports programming in maternal, newborn and child health, immunization, family planning, malaria, nutrition, and HIV/AIDS, and strongly encourages opportunities for integration. Cross-cutting technical areas include water, sanitation, hygiene, urban health and health systems strengthening. MCHIP brings together a partnership of organizations with demonstrated success in reducing maternal, newborn and child mortality rates and malnutrition. Each partner will take the lead in developing programs around specific technical areas: Jhpiego, as the Prime, will lead maternal health, family planning/reproductive health, and prevention of mother-to-child transmission of HIV (PMTCT); JSI—child health, immunization, and pediatric AIDS; Save the Children—newborn health, community interventions for MNCH, and community mobilization; PATH—nutrition and health technology; JHU/IIP—research and evaluation; Broad Branch—health financing; PSI—social marketing; and ICF International—continues support for the Child Survival and Health Grants Program (CSHGP) and the Malaria Communities Program (MCP). This report was made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID), under the terms of the Leader with Associates Cooperative Agreement GHS-A-00-08-00002-00. The contents are the responsibility of the Maternal and Child Health Integrated Program (MCHIP) and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government. -

Guinea - Number of Confirmed Ebola Cases and Population by Sous - Préfecture (As of 11 April 2015)

Guinea - Number of confirmed Ebola cases and population by Sous - préfecture (as of 11 April 2015) Sambailo SENEGAL Youkounkoun Sareboido Termesse Kamabi Lebekeren Balaki Touba Foulamory Guinguan Mali Niagassola Naboun Ctre Madina Gadha MALI GUINEA-BISSAU Wora Gayah Hidayatou Salambande Woundou Gagnakaly Fougou Kounsitel Telire Fello Koundoua Linsan Donghol Siguirini Matakaou Fafaya Diatifere Franwalia Saran Yimbering Sigon Koumbia Banora Malea Doko Kouratongo Koubia Tianguel Ctre Malanta Bori Lafou Pilimini Wendou Diontou Bankon Korbe Dalein Kintinian Mbour Kolet Siguiri Sansale Konah Balaya Sannou Tougue Dinguiraye Ctre Kakony Parawol Diari Lansanaya Dialokoro Dabiss Kaalan Dionfo Tangali Sagale Ctre Ctr Balandougouba Kiniebakoura Noussy Koin Kalinko Koba Timbi Hafia Mombeyah Fatako Herico Madina Kansangui Komola Koundianakoro Missira Norassoba Niandankoro Bantignel Kankalabe Selouma Khoura Sangaredi Santou Ninguelande Bourouwal Kolangui Teguereyah Sansando Kinieran Timbi Bodie Donghol Brouwal Dialakoro Tarihoye Touni Kebali Boke Ley Touma Tape Mafara Bissikrima Kanfarande Konsotami Morodou Niantanina Ctre Telemele Miro Maci Ditinn Kankama Cissela Ctre Mitty Nyagara Doura Koundian Kolaboui Kaala Bate Daramagnaky Thionthian Dabola Koumana Malapouya Gongoret Ctre Nafadji Dalaba Saramoussaya Sanguiana Balato Kamsar Sinta Ctre Banguigny Sangareah Faralako Poredaka Dogomet Ndema Banko Babila Mandiana Bintimodia Sogolon Timbo Kouroussa Baro Karifamoriah Ctre Kolia Konendou Ctre Balandougou Baguinet Tolo Dounet Kindoye Mankountan Lisso Fria -

Manuel Des Codes Et Nomenclatures

M A République de Guinée N U E L D E MINISTERE DU PLAN S INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE C O DIRECTION DE LA COORDINATION ET DE LA D PROGRAMMATION STATISTIQUE E S Projet d’Appui au Renforcement des Capacités Statistiques E T (PARCS) N O M COMPENDIUM E N DES STATISTIQUES C L A MANUEL DES CODES ET NOMENCLATURES T U R E S VOLUME II V o l N°ISBN: 9791092480016 ume Imprimé par II Août 2014 Tél: 622 64 59 31 9791092480016 UNION EUROPEENNE TABLE DES MATIERES ADRESSES ET CONTACTS……………………………………………………….…...….2 AVANT PROPOS……………………………………………………………...………....….3 AVERTISSEMENT………………….………………………………………...………....…..4 PRESENTATION DU MANUEL…………………………………………………………….5 OBJECTIF………………………………………………………………….…………………5 DEMARCHE METHODOLOGIQUE ……………….………………………………………5 A- LES CODES GEOGRAPHIQUES ………………………….……….……….……6 B- CODES DES OCCUPATIONS ET DES BRANCHES D’ACTIVITE……..……14 CODES DES PROFESSIONS ET METIERS……………………………………….…...14 Grand groupe 1 : Membres de l’exécutif et du corps législatif, cadres supérieurs de l’administration publique, dirigeants et cadres supérieurs d’entreprise ………………………………..……………….……………....……14 Grand groupe 2 : Professions intellectuelle et scientifiques …….……....…15 Grand groupe 3 : Professions intermédiaires………………………...………19 Grand groupe 4 : Employé de type administratif ………………………….…23 Grand groupe 5 : Personnel des services et vendeurs de magasin et de marché…………………………………………………………… ……….....… 25 Grand groupe 6 : Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’Agriculture et de la Pêche……………………………………………………….… ………...……....26 Grand groupe 7 : Artisans -

Elements De La Carte Sanitaire Des Etablissements De Soins Du Secteur Public

REPUBLIQUE DE GUINEE ----------------- Travail - Justice - Solidarité MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ELEMENTS DE LA CARTE SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS DE SOINS DU SECTEUR PUBLIC JANVIER 2012 TABLE DES MATIERES CHAPITRE I : SITUATION ACTUELLE DES ETABL ISSEMENTS DE SOINS ............................................. 4 I - TYPOLOGIE ............................................................................................................................................................. 4 II - NIVEAU PRIMAIRE ............................................................................................................................................ 4 III - NIVEAU SECONDAIRE ..................................................................................................................................... 7 IV - NIVEAU TERTIAIRE ........................................................................................................................................ 10 V - POINTS FAIBLES .............................................................................................................................................. 12 VI - POINTS FORTS ................................................................................................................................................ 13 VII - CONTRAINTES ............................................................................................................................................... 13 VIII - OPPORTUNITES ET MENACES .................................................................................................................. -

Guinea SOL R123.Pdf

k k k kk kkkk k k k k k kk k kk k k k k kkk k k kkk k kk k kk kkk k k k kk k k k k k k k kk k k k k kk k k k kkk k k kk kkk k k k k k k kk k kk kkkkkkk kk kkkk kk kk kkk k kk kk k k k k k k k k k k kk kk kk kk k k kkk k k k k k k k k kkk k k k k k kk kk k k k k k k k ! kk k k k k k k k k k k k k k k k k k kkk kk kk k k k k k k k kk k kk k k k k k k k ! k k k kk k k k kk k k k kkk k kkkk k k k ! k k kkk kk k k kk k kk k kkk k k k k k k kk k kkk k k kkkk k k k k kk kkk kkk k k k k k k k k k k k kkkk k kk kk k k k k k kk kkk k kkkkk kk kkk k k k k k k k k k k k kk kkk k k k k kkk k k k k k kk k k k k k k kkkkk k k k k k k k k k k k k k ! k kk k k k k k k k k k ! k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k ! k k k k ! k k k kTiarap Wassadou kParoumba Mandé Bembou Tounboundi kKologo Fataba Sanko kTorolo Kati Tyènfala k k fuc fuc k k Dio-Gare! mnk tnr kSitaninnkoto k ! Kolda k mnk Sirakoro Moribabougou k Tanaf Kamboua pbp k k k k dyo mfv k Tambafinia k k k knf cou Satadougou TintibaBalandougoku Canquelifá pbp bskc k k Kouroukoto Sagabari Sikoroni knf Paunca k pbp mlq k k Galé k Siradobougou k k bcz Fajonquito k k mlq Bafing Makana k k Bamak ko k k Sambaïlo ! k k ! bjt mnk Sanfinian Kokourouni Badala-BorgouMounzoun k k k k bcb fuc Tambacounda yal Benda Ségouma k k cou Faraba kKayes k Sandama Dogoro kcj Ingoré k k mwk k k k ccj k k k k Pitche Akadasso Limakolé Touréla Recorded k k k Nyagassola k Tyèlè mfv bsc Taya MaléaDiré k k mksw Senegal k ! Bendougou kBalandoungou Dialakoro ykal -

Guinea Nutrition Assessment

Guinea Nutrition Assessment November 2015 ABOUT SPRING The Strengthening Partnerships, Results, and Innovations in Nutrition Globally (SPRING) project is a five-year USAID-funded cooperative agreement to strengthen global and country efforts to scale up high-impact nutrition practices and policies and improve maternal and child nutrition outcomes. The project is managed by JSI Research & Training Institute, Inc., with partners Helen Keller International, The Manoff Group, Save the Children, and the International Food Policy Research Institute. ACKNOWLEDGMENTS SPRING’s assessment team included Peggy Koniz-Booher, SPRING senior nutrition/SBCC advisor; Sarah Hogan, SPRING project coordinator; Susan van Keulen-Cantella, international agriculture consultant; Abdoul Khalighi Diallo, Guinean agriculture and food security consultant; Mohamed Lamine Fofana, Guinean nutrition advisor (Helen Keller International [HKI]); and Ibrahim Yansane, chief of the extension services, Guinean Ministry of Agriculture (MOA). While conducting field visits, SPRING partnered with field staff from two local nongovernmental organizations (NGOs) in Kissisdougou (APARFE) and in Faranah (Tostan), with special thanks to Keloua Ouendouno and Michel Tolno from APARFE, and Ansoumane Diawara and Ibrahima Toure from Tostan. HKI, SPRING’s global partner with offices in Guinea, was key in providing logistical and context support throughout the assessment. Several SPRING headquarters staff were also key contributors to the assessment, specifically Heather Danton, Sascha Lamstein,